Koalitionsregierungen in Deutschland

Eine Koalitionsregierung ist ein Parteienbündnis, das abgeschlossen wird, um eine Regierung zu bilden und auf der Basis inhaltlicher und personeller Vereinbarungen parlamentarisch zu unterstützen. Diese nach Koalitionsverhandlungen in einem Koalitionsvertrag festgehaltenen Vereinbarungen gelten normalerweise für eine Legislaturperiode. Das Gegenstück zur Koalitionsregierung ist eine Alleinregierung oder Konzentrationsregierung.

Die Bildung einer Koalition ist wahrscheinlich, wenn keine Partei bei den Parlamentswahlen die absolute Mehrheit erringt. Eine Koalition muss allerdings nicht notwendig eine Parlamentsmehrheit erbringen, sie kann auch zu einer Minderheitsregierung von zwei oder mehr Partnern führen.

Geschichte der deutschen Koalitionen auf nationaler Ebene

Koalitionen im Kaiserreich 1871 bis 1918

Da die Reichsleitung beziehungsweise der Reichskanzler stets vom Deutschen Kaiser ausgewählt wurde, waren Regierungskoalitionen nicht nötig. Es gab aber durchaus Bündnisse im Parlament, wie etwa der Bülow-Block von Konservativen und Nationalliberalen. Angesichts der relativ großen Zahl von Parteien im Reichstag – 1907 waren es über sechzehn – und der unterschiedlichen Vorstellungen war es nicht möglich, eine dauerhaft tragfähige Koalition zu schmieden, die auf eine Parlamentarisierung hätte dringen können.

Koalitionen in der Weimarer Republik 1919 bis 1933

Die Republik wurde anfangs von der so genannten Weimarer Koalition getragen, die allerdings schon 1920 ihre parlamentarische Mehrheit verlor. Sie bestand aus SPD, DDP und Zentrum. Die typische Regierungskoalition in dieser Zeit war hingegen ein Bündnis von Zentrum und DDP, das mal nach links, mal nach rechts erweitert wurde. Oftmals handelte es sich um eine bürgerliche Minderheitsregierung mit parlamentarischer Tolerierung durch die SPD.

Eine „Große Koalition“ zu Weimarer Zeiten nannte man ein Bündnis von der SPD über die bürgerliche Mitte bis hin zur rechtsliberalen DVP. Diese Koalition gab es zweimal: 1923 unter Gustav Stresemann, 1928–1930 unter Hermann Müller.

Die beiden Kabinette unter Heinrich Brüning, 1930–1932, waren noch bürgerliche Minderheitsregierungen von Zentrum und Liberalen, toleriert von der SPD und zusätzlich vom Reichspräsidenten mit Notverordnungen unterstützt. Die Kabinette von Franz von Papen und Kurt von Schleicher bestanden hingegen vor allem aus Konservativen und „Fachleuten“ und hatten keine parlamentarische Grundlage (abgesehen von der DNVP). Eine Koalitionsregierung war wieder die Regierung von Adolf Hitler vom 30. Januar 1933, bestehend aus NSDAP und DNVP, wobei diese freilich nur bis zur wenig später folgenden Selbstauflösung der DNVP Bestand hatte.

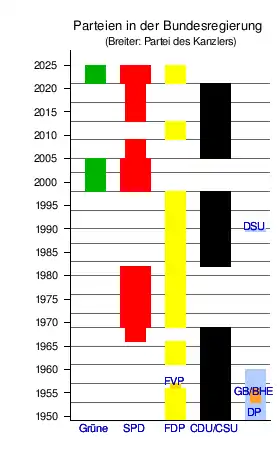

Koalitionen in der Bundesrepublik Deutschland

Koalitionen 1949 bis 1961

Die erste Bundestagswahl (1949) wurde auch die letzte Weimarer genannt. Doch die CDU/CSU konnte bald mehrere bürgerliche Kleinparteien integrieren (zuletzt die Deutsche Partei, 1960) und dominierte die Fünfzigerjahre eindeutig. Übrig blieben nur die Liberalen der FDP sowie die Arbeiterpartei SPD.

Konrad Adenauer koalierte nur mit bürgerlichen Parteien. Seine erste Koalition von 1949 bestehend aus CDU/CSU, FDP und DP hatte nur eine knappe Mehrheit von drei Stimmen (zwei fehlten ihm bei der Kanzlerwahl). Obwohl der Union 1953 nur ein Mandat zur absoluten Mehrheit fehlte, koalierte Adenauer mit FDP, DP und GB/BHE, um eine Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Doch der GB/BHE verließ die Koalition schon 1955, ebenso wie der größere Teil der FDP im Jahre 1956 (es kam zur Spaltung der FDP). Nach der Bundestagswahl 1957 behielt Adenauer trotz absoluter Mehrheit weiterhin die beiden DP-Minister. Erst mit dem Übertritt der DP-Minister 1960 wurde Adenauers Regierung formell eine Alleinregierung der Union.

Koalitionen 1961 bis 1969

Die Sechzigerjahre mit ihren vier Kanzlern waren koalitionspolitisch sehr unruhig, und alle drei damals möglichen Koalitionen wurden ausprobiert.

Mit der Wahl 1961 musste Adenauer eine Koalition mit der FDP akzeptieren, die letztlich auf seinem Rücktritt bestand. Im Laufe der SPIEGEL-Affäre sondierte Adenauer sehr ernsthaft eine Koalition mit der SPD, entschied sich dann aber doch für die Fortführung der christliberalen Koalition. 1963 wurde sie von Adenauers Nachfolger Ludwig Erhard übernommen.

1966 traten die liberalen Minister wegen Meinungsverschiedenheiten über den Bundeshaushalt 1967 aus dem Kabinett aus. Die Union wollte den Haushalt notfalls auch durch Steuererhöhungen ausgleichen. Unter Kurt Georg Kiesinger gingen die Christdemokraten nun eine Koalition mit den Sozialdemokraten ein. Eine Minderheit der SPD dachte zwar an die FDP als Partner, doch diese Koalition hätte nur eine sehr knappe Mehrheit gehabt.

Die Union hatte an die Große Koalition mit der SPD übrigens die Bedingung geknüpft, ein Mehrheitswahlrecht einzuführen, um künftige Koalitionen unnötig zu machen. Aber der SPD-Parteitag von 1968 stimmte gegen eine Änderung des Wahlsystems.

1969 kam die NPD trotz anders lautender Prognosen nicht in den Bundestag, und es ergab sich eine knappe Mehrheit von sechs Abgeordneten für eine Koalition von SPD und FDP. Während Herbert Wehner die Koalition mit Kiesinger lieber fortgesetzt hätte, entschied sich der SPD-Vorsitzende und Bundesaußenminister Willy Brandt für die FDP.

Koalitionen ab 1969

Zwischen 1969 und 1998 war die FDP ununterbrochen an der Bundesregierung beteiligt, bis 1982 mit der SPD und danach mit der Union. In den Sechzigerjahren hatten sich informelle Regeln herauskristallisiert, die dem Koalitionsfrieden dienten. Zum Beispiel erhielten die Liberalen mehr und wichtigere Ministerposten, als ihnen nach den Wahlergebnissen zugestanden hätte (und als sie 1949–1956 und 1961–1966 bekommen hatten). Sie waren jeweils mit einem Schlüsselressort an den großen Politikbereichen beteiligt: mit dem Auswärtigen Amt am Bereich Äußeres und Sicherheit, mit dem Innenministerium (seit 1982: Justiz) an der Innen- und Rechtspolitik, mit dem Finanz- oder Wirtschaftsministerium an der Wirtschafts- bzw. Haushaltspolitik.

Die FDP hatte mit dem Außenminister den öffentlichkeitswirksamsten Posten neben dem Bundeskanzler. Der Titel eines Stellvertreters des Bundeskanzlers war daneben eher von symbolischem Gewicht. Beides konnten die Christdemokraten 1966 dem SPD-Vorsitzenden Brandt schlecht verweigern. 1969 wurde damit der FDP-Vorsitzende Walter Scheel zur sozialliberalen Koalition bewegt.

1998 erhielten die Grünen die Rolle des kleineren Koalitionspartners. Doch neben dem Außenminister/Stellvertreter gab es für sie eher unwichtige Ministerien. Dadurch, dass sie unbedingt das Umweltressort wollten, waren sie in einer schlechten Verhandlungsposition, außerdem hatten die Sozialdemokraten damals rechnerisch auch noch die Möglichkeit einer Koalition mit der FDP.

Mit der zweiten Großen Koalition in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ab 2005, wurde ein neues Kapitel in der Koalitionspolitik begonnen. Generell ist die Situation seit der Wiedervereinigung unübersichtlicher geworden, weil sich Die Linke als parlamentarische Kraft etablieren konnte. Ferner haben sich die Grünen stärker für Regierungsbeteiligungen geöffnet und diskutieren auch die prinzipielle Möglichkeit einer Koalition mit der Union. Die Bundestagswahl von 2005 ist koalitionspolitisch deshalb etwas Besonderes, weil erstmals nach der Legislaturperiode von 1949 bis 1953 keine Koalition des Schemas „eine Großpartei/eine Kleinpartei“ rechnerisch über eine parlamentarische Mehrheit verfügt.

Nach der Bundestagswahl 2009 ergab sich erneut die Möglichkeit einer Koalition von CDU/CSU und FDP. Beide Parteien hatten sich im Vorfeld dazu bekannt, diese Option zu präferieren und bildeten Ende Oktober eine Regierung.

Nach einer erneuten Großen Koalition von 2013–2017 (die FDP war bei der Bundestagswahl 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert) wurden im Anschluss an die Wahl 2017 erstmal Sondierungsgespräche über die Bildung einer Jamaika-Koalition geführt. Diese führten jedoch nicht zu einer Regierungsbildung, da die FDP sich zurückzog. Stattdessen wurde eine weitere Große Koalition ausgehandelt und Angela Merkel zum vierten Mal als Kanzlerin bestätigt.

Koalitionen in der DDR

In der DDR wurde eine Art Koalition inszeniert. In der Nationalen Front waren die SED und weitere Parteien (z. B. die Ost-CDU) und Massenorganisationen (z. B. der Gewerkschaftsbund) vereint. Da die Nationale Front (tatsächlich die SED) bestimmte, wer wie viele Kandidaten auf die Einheitsliste (für die Wahlen) setzen durfte, stand bereits immer vor der Wahl fest, wie groß die einzelnen Parlamentsfraktionen wurden.

Obwohl die DDR-Verfassung verlangte, dass die Parteien proportional zu ihren Parlamentsmandaten an der Regierung beteiligt werden sollten, erhielt in der Realität die SED fast alle Ministerposten. Die „Blockparteien“ mussten sich jeweils mit einem stellvertretenden Ministerpräsidenten begnügen. Da diese Parteien (wie auch alle anderen Organisationen) die führende Rolle der SED anerkennen mussten und weil es keinen Wahlwettbewerb gab, ist von einer Koalition im demokratischen Sinne nicht zu reden.

Nach der Demokratisierung der DDR nach westlichem Vorbild mit den Wahlen vom März 1990 kam es zu einer großen Koalition von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen und einigen weiteren bürgerlichen Parteien (Regierung de Maizière). Die Liberalen und später die SPD verließen diese Koalition im Sommer 1990, kurz vor Ende der DDR.

Parteien und Koalitionen in der Bundesrepublik Deutschland

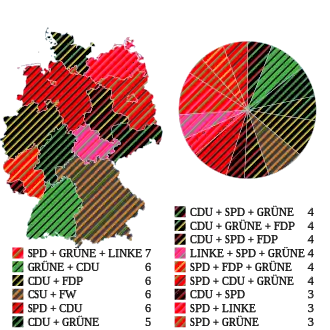

| Aktuelle Koalitionen in den Ländern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

In der Bundesrepublik gab es seit 1949 auf Bundesebene bereits schwarz-gelbe, schwarz-rote, sozialliberale und rot-grüne Koalitionen. In der frühen Phase der Bundesrepublik waren auch die Deutsche Partei, der GB/BHE sowie die FDP-Abspaltung FVP an CDU-geführten Koalitionen beteiligt. Auf Landesebene ist die Koalitionslandschaft vielfältiger. Hier regierten bzw. regieren unter anderem auch schon Ampel-, rot-rote, rot-rot-grüne, schwarz-grüne, schwarz-rot-grüne und Jamaika-Koalitionen. Auch Parteien, die vorwiegend oder ausschließlich regionale Bedeutung haben, beteilig(t)en sich an Landesregierungen. Beispiele hierfür sind der SSW in Schleswig-Holstein (Kabinett Albig), die Freien Wähler in Bayern (Kabinett Söder) sowie die Schill-Partei in Hamburg (Senat von Beust I).

Die größeren Parteien CDU, CSU und SPD suchen sich häufig eher einen kleineren Koalitionspartner, wenn sie mit diesem eine parlamentarische Mehrheit erhalten, als eine große Koalition zu bilden. Daher sind große Koalitionen eher selten und werden häufig nur dann eingegangen, wenn eine kleine Koalition rechnerisch oder politisch nicht möglich ist. Bekannte Gegenbeispiele sind die Regierung Kiesinger/Brandt auf Bundesebene sowie die Bremer Senate zwischen 1995 und 2007.

Von den ursprünglich acht Fraktionen des ersten Bundestages von 1949 blieben 1961 noch drei übrig: die der Christlich-Demokratischen Union und der bayerischen Christlich-Sozialen Union, die der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und die der liberalen Freien Demokratischen Partei. Diese Konstellation bestand bis 1983, als die Grünen in den Bundestag einzogen. 1990 kam aus der ehemaligen DDR die PDS hinzu. Von 2013 bis 2017 war die FDP erstmals nicht im Bundestag vertreten.

Die traditionelle Einteilung in Arbeiterparteien (SPD, KPD) einerseits und bürgerliche Parteien (CDU/CSU, FDP, DP) andererseits lässt eine Tendenz zur schwarz-gelben Koalition vermuten. In einzelnen Politikbereichen wird diese Zweiteilung durchbrochen und gibt anderen Anknüpfungspunkten Raum. Helmut Norpoth reiht die Parteien in einem ideologischen Kontinuum auf, bei dem in der Wirtschaftspolitik die Union, in kulturellen Fragen die SPD und in der Frage der Westbindung die FDP in der Mitte des Spektrums stand.[1]

Gordon Smith hat, vom Dreiparteiensystem zwischen 1961 und 1983 ausgehend, die Beziehungen dieser Parteien zueinander in einem Dreieck dargestellt. Union und FDP sind demnach durch bourgeois-Themen verbunden, entsprechend Norpoths „economic order“, denn es sind das Eigentumsrecht und der freie Markt gemeint. Zwischen SPD und Unionsparteien vermitteln corporatist issues, also die Gewerkschaftsnähe beziehungsweise die sozialklerikalen Wurzeln dieser Parteien. Bei den corporatist issues, in denen die Liberalen schwach seien, gebe es eine dauernde verborgene Koalition, obwohl nur einmal eine schwarz-rote Koalition auf Bundesebene gebildet wurde. Die social-liberal issues von SPD und FDP betreffen die Rechte des Individuums und werden nicht weiter erklärt.[2] Smith dürfte an Fragen der Familiengesetzgebung oder der Kirchenpolitik denken.

Norpoths Spektren behandeln Politikinhalte der Fünfzigerjahre, die im folgenden Jahrzehnt kaum noch umstritten waren (Westbindung, soziale Marktwirtschaft), außerdem kann man in sozialliberalen Fragen wie Ehescheidung oder Abtreibungsregelung die FDP nicht deutlich links von der SPD lokalisieren. Diese Themen sind teilweise erst nach 1969 aktuell geworden. In den entscheidenden bread and butter-Themen gehört die politische Mitte zwischen FDP und SPD eindeutig der CDU/CSU, wie es auch der Sitzverteilung im Bundestag entspricht. Eine solche zentralistische Lage muss sich aber nicht unbedingt als koalitionspolitische Schlüsselposition auszahlen. Jedenfalls lassen sich bei den Parteien politikinhaltliche Anknüpfungspunkte für die meisten theoretisch möglichen Koalitionen vermuten.

CDU

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine christliche Partei gegründet, die den überkonfessionellen Anspruch des Zentrums einlösen konnte und damit einen traditionellen deutschen cleavage überwand (Cleavage bezieht sich auf die Religionsspaltung). Durch die große Sammlung christdemokratischer, katholisch-sozialer, konservativer und national eingestellter Kräfte bot die CDU ein breites politisches Spektrum – und damit auch Anknüpfungspunkte an verschiedene Koalitionspartner. Für die Union gilt wohl am meisten die Feststellung, dass eine Partei an sich bereits eine (dauerhafte) Koalition verschiedener Gruppen darstellen kann.

Mit der schwarz-roten Option sympathisierten auf Bundesebene vor allem NRW-Ministerpräsident Karl Arnold (1947–1956), ferner Jakob Kaiser, Bundesminister und Vorsitzender der CDU-Sozialausschüsse sowie Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier (1954–1969), der noch aus Zeiten des Widerstandes Kontakte zur SPD hatte. Die vorherrschende Linie von Konrad Adenauer aber führte nach 1949 auf Bundesebene zu einer „antisozialistischen“, die SPD ausschließenden Koalitionspolitik. Adenauer sah noch 1960 in der SPD eine marxistische Klassenpartei, die Deutschland außenpolitisch in die falsche Richtung des Neutralismus steuern würde.[3]

Als Partei blieb die CDU in Organisationsstruktur und Mitgliederbetreuung allerdings noch lange hinter der SPD zurück. Erst in der Opposition seit 1969 und unter dem Vorsitz von Helmut Kohl sollte sich das grundlegend ändern. Damit war die CDU im Vergleich zur SPD weniger von einer „Basis“ abhängig, die unpopuläre Entscheidungen wie z. B. die Bildung einer Großen Koalition schneller sanktioniert als Wählerschaften.

CSU

Die Christlich-Soziale Union ist einerseits der bayerische Arm der CDU, andererseits eine betont eigenständige Partei mit eigenen Strukturen und Parteiämtern. Eine Koalition ist das besondere Bündnis der beiden Unionsparteien Günter Müchler zufolge nicht, weil es zeitlich unbegrenzt ist und – trotz Binnenkonkurrenz – den Wahlwettbewerb zwischen den Beteiligten ausschließt.[4]

Die gemeinsame Bundestagsfraktion bildet die wichtigste Klammer der beiden Schwesterparteien, bei den Koalitionsverhandlungen gebärdete die CSU sich aber bereits wieder wie eine eigene Partei. Im März 1961 wurde Verteidigungsminister Franz Josef Strauß CSU-Vorsitzender, der eindeutig gegen die SPD und mangels absoluter Mehrheit für die FDP als Koalitionspartner auftrat. Erst als sich im Laufe der Sechzigerjahre die früheren Probleme mit der FDP wiederholten und Strauß selbst davon benachteiligt wurde, wuchs bei der CSU das Interesse an Alternativen.

In Bayern hatte die CSU bisher nur selten mit anderen Parteien koaliert. Bis 1954, von 1962 bis 2008 und 2013 bis 2018 erreichte sie absolute Mehrheiten im Landtag. Lediglich von 1957 bis 1962 und von 2008 bis 2013 war und seit 2018 ist sie auf Koalitionspartner angewiesen. Im ersten Fall bildete sie eine Regierung mit FDP und GB/BHE, im zweiten mit der FDP, seit 2018 regiert sie mit den Freien Wählern.

SPD

Durch den kompromisslosen Oppositionskurs der SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher (bis 1952) und Erich Ollenhauer (bis 1964) schien beispielsweise eine Koalition mit den Christdemokraten auf Bundesebene unwahrscheinlich. Mit den Liberalen teilten die Sozialdemokraten zwar die Abneigung gegen Art und Umfang der Westintegration, aber vor allem wirtschaftspolitische Meinungsverschiedenheiten machten auch eine sozialliberale Bundesregierung praktisch unmöglich. Daran änderte sich erst etwas, als 1959 das Programm von Bad Godesberg alte marxistische Positionen aufgab und die SPD näher zur politischen Mitte rücken ließ.

Außenpolitisch wurde dieser realistische Kurs 1960 durch eine Bundestagsrede gestützt, in welcher der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner seine neutralistischen Pläne zur Wiedervereinigung endgültig aufgab, die Westorientierung anerkannte und obendrein die Gemeinsamkeit der demokratischen Parteien betonte. Damit hatten die drei Parteien sich im Allgemeinen stark angenähert, auch wenn Union und FDP noch große Hemmungen hatten, mit der Arbeiterpartei zu koalieren. Die Sozialdemokraten selbst konnten nur abwarten, bei den Wahlen besser abzuschneiden und irgendwann einmal von einer der anderen Parteien als Mehrheitsbeschaffer gebraucht zu werden. Das trat 1966 mit der ersten Großen Koalition ein.

Die Sozialdemokraten sehen durchaus politische Gründe für eine Koalition mit den Christdemokraten, da beide Parteien als Volksparteien ähnlich der politischen Mitte verpflichtet sind. Normalerweise bevorzugen sie allerdings eine kleine Koalition entweder mit der FDP oder den Grünen. Mit beiden gibt es Übereinstimmungen auf dem Gebiet der Bürgerrechte, allerdings auch Konfliktstoff auf dem Gebiet der Sicherheit (vor allem mit den Grünen). Außerdem sind die Sozialdemokraten sowohl als Arbeiterpartei als auch als Volkspartei in wirtschaftlichen Fragen anderer Meinung als diese beiden Kleinparteien (vor allem die FDP).

Auf Länderebene koaliert die SPD auch mit der demokratisch-sozialistischen Linkspartei, wozu vor allem der linke Flügel neigt.

FDP

Im Dezember 1948 schlossen die liberalen Kräfte sich in Heppenheim zur Freien Demokratischen Partei zusammen. Doch die unterschiedlichen Richtungen des Liberalismus wirkten weiter. So kam es 1952 auf dem Bad Emser Parteitag beinahe zum Bruch zwischen süddeutschen Liberaldemokraten und norddeutschen Nationalliberalen, und nur der Verzicht der Letzteren auf Durchsetzung ihres „Deutschen Programms“ verhinderte eine mögliche Parteispaltung.

Die FDP entfremdete sich im Laufe der 1950er Jahre von Bundeskanzler Konrad Adenauer, vor allem wegen unterschiedlicher Auffassungen in der Außenpolitik. Schließlich kam es zu einer dramatischen Zuspitzung des Konfliktes, als Adenauer die Freidemokraten mit der Einführung einer Mehrheitswahl bedrohte. Ein Koalitionswechsel in Nordrhein-Westfalen im Februar 1956 sorgte dafür, dass Adenauer im Bundesrat die Zweidrittelmehrheit verlor. Diese neue SPD-FDP-Koalition unter Ministerpräsident Fritz Steinhoff war kein Signal für einen „Sozialliberalismus“ und wurde schon zwei Jahre später vom Wähler abgestraft; hinter ihr stand die reine Machtfrage einer bedrohten Kleinpartei. Empört über die Entscheidung in Nordrhein-Westfalen, verließen ein Drittel der FDP-Bundestagsabgeordneten sowie die FDP-Bundesminister die Partei und fanden schließlich über Parteigründung und Fusion den Weg zur Deutschen Partei. Die FDP war gespalten und nicht mehr in der Bundesregierung vertreten, aber Adenauer fehlte in Bundestag und Bundesrat die Zweidrittelmehrheit, auch zur Wahlreform.

Die neue Führungsriege der NRW-Liberalen, mit den „Jungtürken“ Willi Weyer, Walter Scheel und Wolfgang Döring, kam zwar aus dem nationalen Lager, wollte die FDP aber koalitionspolitisch zwischen den beiden großen Parteien platzieren. Die Freidemokraten sollten als unabhängige „Dritte Kraft“ zum Zünglein an der Waage werden. Der Bundestagswahlkampf 1957 wurde also ohne Koalitionsaussage aus der Opposition heraus geführt. Der Parteichef Reinhold Maier ließ aber doch eine gewisse Neigung zur Union erkennen.

Die Bundestagswahl 1957 brachte der FDP einen weiteren Stimmenverlust, dem Konzept der Dritten Kraft einen empfindlichen Schlag und der Union die absolute Mehrheit. Zusammen mit den Sozialdemokraten war die FDP wieder in der Opposition, was aber zu keiner Annäherung zwischen beiden führte. Es blieben die anhaltenden wirtschaftspolitischen Unterschiede zwischen beiden Parteien; außerdem kennt man in Deutschland nur Regierungskoalitionen, aber keine Oppositionskoalitionen wie in Frankreich (wegen des anderen Wahlsystems). Die NRW-Liberalen Scheel und Genscher, die später die Koalitionspolitik der Partei bestimmen sollten, erkannten die Zeit als noch nicht reif für eine SPD-FDP-Koalition.

Mangels treuer zahlender Mitgliedermassen waren die Freidemokraten vor allem auf Bundesebene in starkem Ausmaß von Spenden abhängig, so Kurt Körper.[5] Die für die FDP besonders heikle Finanzlage war auch ein Grund für den großen Einfluss des ohnehin starken NRW-Landesverbandes sowie des Schatzmeisters Hans Wolfgang Rubin, nebenher Vorstandsmitglied der Gelsenkirchener Eisen und Metall.[6] In der Koalitionsfrage kam Körper 1968 unter Berücksichtigung dieser Umstände zu dem Schluss, dass die FDP sich weder die Opposition noch eine sozialliberale Koalition leisten könne, um ihrer Lobby-Tätigkeit nachkommen zu können. Durch ihr nötiges Profilierungsstreben bleibe sie aber auch für die Union ein schwieriger Partner.[7]

Die 1969 tatsächlich begonnene sozialliberale Koalition unter SPD-Kanzler Willy Brandt verlor in der Folge eine Reihe von FDP-( und SPD-)Abgeordneten, die unter anderem mit der Neuen Ostpolitik nicht einverstanden waren. 1970 gründete Siegfried Zoglmann eine „Nationalliberale Aktion“. Die Neuwahlen von 1972 aber stabilisierten die FDP und die sozialliberale Koalition; die Gemeinsamkeiten der beiden Partner waren aber gegen 1976 aufgebraucht, nach einer Strafrechtsreform. Die Kanzlerkandidatur von Franz Josef Strauß, den auch die Liberalen ablehnten, verlängerte die Koalition bis zur „Bonner Wende“ von 1982.

Koalitionspolitisch gab es in der FDP drei bis vier Gruppen. Die traditionellen Flügel bildeten die Nationalliberalen mit Partei- und Fraktionschef Erich Mende, zu denen sich auch der eine oder andere Rechtsaußen gesellte, und die vor allem süddeutschen freisinnigen Altliberalen. Beide lehnten eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten auf Bundesebene ab, die ersteren strikter als die zweiten. In der Regel koalierten sie mit der CDU, wenn auch widerwillig, da Adenauer ihnen in der nationalen Frage zu pragmatisch war. Ein kleiner Flügel von Linksliberalen, der erst in und nach den Sechzigerjahren stärker wurde, war hingegen auf die SPD ausgerichtet. Zu ihm gehörten Generalsekretär Karl-Hermann Flach, der 1961 wegen des „Umfalls“ die Politik verließ, Hildegard Hamm-Brücher aus München sowie William Borm aus Berlin.

Die eigentliche Mitte der Partei wurde von den ehemaligen NRW-Jungtürken um Walter Scheel gestellt. Sie hielt die Koalitionsfrage am liebsten offen, um der FDP eine Schlüsselposition zwischen den großen Parteien zu verschaffen. Die FDP solle vor allem freidemokratisch sein und dann erst Koalitionspartner einer anderen Partei.

An den Erststimmen für die Bundestagswahlen (und einige Landtagswahlen) ist zu erkennen, dass die weitaus meisten FDP-Wähler (über zwei Drittel) zu den Christdemokraten neigen. Eine Koalition mit den Sozialdemokraten ist meist nur zweite Wahl. Besonders ungern beteiligen sich die Liberalen an Koalitionen von SPD und Grünen, da in Dreierkoalitionen die Konkurrenz zwischen den beiden kleinen Teilnehmern sehr scharf ist.

Bündnis 90/Die Grünen

Die Grünen wollten anfangs gar keine Koalitionen eingehen. Der Realo-Flügel bemühte sich allerdings schon bald um Koalitionen mit der SPD. Die erste Koalitionsregierung mit grüner Beteiligung war die kurzlebige hessische Landesregierung von 1985/86. Ab 1990/91 wurden rot-grüne Landesregierungen immer häufiger, bis 2005 die bis dahin letzte abgewählt wurde (in NRW). Von 2007 bis 2019 gab es in Bremen wieder eine rot-grüne Koalition auf Landesebene, weitere folgten, etwa in Nordrhein-Westfalen. Die Grünen gingen bis 2008 oberhalb der kommunalen Ebene ausschließlich Koalitionen unter SPD-Führung ein, zum Teil auch als Ampelkoalition unter Einschluss der FDP. Von 2008 bis 2010 gab es in Hamburg die erste schwarz-grüne Regierungskoalition auf Länderebene, unter Ole von Beust (bis August 2010) bzw. Christoph Ahlhaus (bis November 2010). Im Saarland beteiligten sich die Grünen erstmals an einer Jamaika-Koalition auf Länderebene (unter Peter Müller (2009–2011) bzw. Annegret Kramp-Karrenbauer (2011–2012)). Mittlerweile regieren Bündnis 90/Die Grünen in neun Koalitionen in acht verschiedenen Konstellationen in den Bundesländern mit.[8]

Infolge der baden-württembergischen Landtagswahl 2011 wurde mit Winfried Kretschmann erstmals ein Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes.

Die Linke

Die Wurzeln der Partei Die Linke gehen auf die Kommunistische Partei Deutschlands zurück; diese koalierte nach 1945 mit den übrigen Parteien zunächst oft auch auf Landesebene, nicht aber im Bund. 1946 vereinigte sie sich in der sowjetischen Besatzungszone mit der SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. In der einzigen echten Koalition der DDR – 1990 nach den freien Wahlen und vor der Wiedervereinigung – war die kurzfristig in SED-PDS umbenannte Partei nicht vertreten. Die PDS koalierte mit der SPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und im Berliner Abgeordnetenhaus.

Am 16. Juni 2007 ging die in Linkspartei umbenannte PDS gemeinsam mit der WASG in der neugebildeten Partei Die Linke auf. Die Linke koaliert ebenfalls mit der SPD auf Landesebene, aktuell auch zusammen mit den Grünen in Bremen und Berlin in einem rot-rot-grünen Bündnis.

Infolge der Thüringer Landtagswahl im Jahr 2014 kam es erstmals zur Bildung einer von der Linkspartei geführten Landesregierung, des Kabinetts Ramelow I. Dieses Bündnis wurde im Kabinett Ramelow II schließlich in Form einer Minderheitsregierung fortgesetzt.

Deutsche Partei

Die vor allem in Norddeutschland beheimatete konservative Deutsche Partei band sich einseitig an die CDU, mit deren Hilfe sie 1957 in den Bundestag gelangte und von Adenauer trotz seiner absoluten Mehrheit in die Regierung aufgenommen wurde. Nachdem die meisten ihrer Abgeordneten in mehreren Wellen zur Unionsfraktion übergetreten waren, löste die DP-Bundestagsgruppe sich noch vor der Wahl 1961 auf.

GB/BHE

Der 1950 gegründete Gesamtdeutsche Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (GB/BHE) koalierte auf Landesebene sowohl mit der Union als auch mit der SPD. Von 1953 bis 1955 war er in der zweiten Regierung von Konrad Adenauer vertreten. Wegen der zunehmenden Integration der Vertriebenen kam er 1957 nicht mehr in den Bundestag und scheiterte langfristig auch in den Ländern.

Extreme Parteien

Von den übrigen Parteien werden in der Regel weder rechtsextreme (NPD, DVU, Republikaner), rechtspopulistische (AfD) noch linksextreme Parteien (DKP, MLPD) als koalitionsfähig oder -würdig angesehen.

Weitere

Auf Länderebene gelingt von Zeit zu Zeit weiteren Parteien der Einzug in die entsprechenden Landtage. Vereinzelt kommt es dann auch zu Koalitionen unter Beteiligung dieser Parteien. Beispiele hierfür sind die hamburgischen Senate von Beust I, in dem die CDU mit der FDP und der Schill-Partei (PRO) koalierte, und Voscherau III, in dem die SPD eine koalitionsähnliche Kooperation mit der STATT Partei einging, sowie die bayerische Landesregierung seit 2018, in der die CSU mit den Freien Wählern koaliert (Kabinett Söder II). Auf kommunaler Ebene beteiligt sich in Schleswig-Holstein der SSW an einigen Regierungen. Ferner sind auf dieser Ebene Freie Wählervereinigungen relevant.

Verteilung der Ministerposten

Die Verteilung der Einzelressorts im Kabinett spielt bei den Koalitionsverhandlungen eine herausragende Rolle. Zur quantitativen Verteilung hält Günter Norpoth für die Jahre 1949–1982 eine Formel parat:

- y = 7,3 + 0,786 x.

Dabei ist y der Prozentsatz an der Ministerzahl und x der Prozentsatz an denjenigen Abgeordneten, die die Koalition stützen (nicht an der Gesamtzahl der Parlamentarier). Wenn also eine Partei zehn Prozent der Koalitionssitze beisteuerte, dann erhielt sie fünfzehn Prozent der Minister.[9]

Unter der zusätzlichen Berücksichtigung neuerer Koalitionsbildungen (1946–2005) stellen auch Eric Linhart, Franz Urban Pappi und Ralf Schmitt einen starken Zusammenhang zwischen relativem Sitzanteil und Ministeranteil in einer Regierung fest, wobei sie einen leicht stärkeren Zusammenhang für die Bundesebene ( von 0,983) als für die Länderebene ( von 0,910) ermitteln:

- y = 0,076 + 0,832 x (Bundesebene)

- y = 0,083 + 0,808 x (Länderebene).[10]

Neben der rein quantitativen Frage, wie viele Ministerien eine Partei in einer Koalition erhält, ist auch die qualitative Frage von Bedeutung, welche Ministerien eine Partei besetzt. Dies hängt zum einen von der Stärke des Interesses einer Partei an einem Ministerium ab, aber auch von der Interessenstärke ihrer Koalitionspartner. Das Interesse an bestimmten Ministerien selbst kann unterschiedliche Ursachen haben: Parteien können bestimmte programmatische Schwerpunkte äußern, die sie besser umsetzen können, wenn sie das entsprechende Ministerium besetzen (etwa die Grünen beim Umweltministerium); sie können dadurch aber auch ihnen nahestehende Interessengruppen bedienen (z. B. die CDU/CSU die Agrarlobby, wenn sie den Landwirtschaftsminister stellt).

Dem Außenministerium kann man eine besondere Bedeutung unterstellen, weil es neben der Bundeskanzlerschaft am meisten eine Rolle auf internationaler Ebene und damit eine gewisse Publicity garantiert. Tatsächlich ist das Auswärtige Amt seit 1966 immer an den kleineren Koalitionspartner vergeben worden. Ferner gelten Inneres, Justiz, Finanzen, Verteidigung und Wirtschaft als klassische bzw. neoklassische und begehrte Ressorts. Nur am Budget der Ministerien liegt dies nicht, denn dann müssten Verteidigung, Arbeit und Gesundheit am begehrtesten sein. Klaus von Beyme denkt an Größe und Komplexität des Amts, also an die hohe Anzahl der Beschäftigten etwa in den Ressorts Finanzen, Inneres, Verkehr und Verteidigung.[11]

Eine systematische Analyse, welche Partei wie oft welches Ministerium besetzt, wird dadurch erschwert, dass häufig mehrere Geschäftsfelder unter dem Dach eines Ministeriums zusammengefasst sind (z. B. aktuell das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz). Die Zusammensetzung der Ministerien variiert zudem sowohl über die Zeit als auch über die politische Ebene. So wurde etwa im Kabinett Kohl V das Geschäftsfeld Arbeit mit Sozialordnung kombiniert, im Kabinett Schröder II hingegen mit dem Geschäftsfeld Wirtschaft. Auf Bundesebene ist ein Außenminister üblich, der auf der Ebene der Bundesländer nicht existiert; die Länder bestellen hingegen einen für das Schulwesen zuständigen Kultusminister, der aufgrund der Bildungshoheit der Länder auf Bundesebene nicht vorkommt. Auch im Vergleich zwischen den Ländern variieren die vorkommenden Geschäftsfelder. In Rheinland-Pfalz findet man beispielsweise häufig das Geschäftsfeld Weinbau, in Mecklenburg-Vorpommern Fischerei oder in Nordrhein-Westfalen aktuell das Geschäftsfeld Innovation. Auch werden hin und wieder Geschäftsfelder manchmal explizit im Namen des Ministeriums geführt, an anderer Stelle nicht, obwohl der entsprechende Minister dafür zuständig ist (vgl. das Geschäftsfeld Sport im Kabinett Koch I und im Kabinett Merkel I).

Fasst man häufig miteinander verknüpfte Geschäftsfelder zu übergeordneten Politikbereichen zusammen, so lassen sich für die Parteien auf Landesebene folgende Erkenntnisse gewinnen: CDU und CSU besetzen besonders häufig Ministerien in den Bereichen Landwirtschaft und Kultus, relativ selten Umwelt und Landesplanung, Arbeit und Soziales und Wirtschaft und Verkehr. Die SPD hat ihre Schwerpunkte in den Bereichen Arbeit und Soziales sowie Inneres, unterdurchschnittlich häufig ist sie in den Bereichen Landwirtschaft und Wirtschaft und Verkehr vertreten. Die FDP besetzt auffallend häufig die Bereiche Wirtschaft und Verkehr sowie Justiz, selten ist sie zuständig für Bund und Europa oder Landwirtschaft. Bei den Grünen ragt erwartungsgemäß Umwelt und Landesplanung als meistbesetzter Politikbereich heraus. Noch nie involviert waren sie in den Bereich Inneres, erst zweimal in Wirtschaft und Verkehr. Die Staatskanzleien, die zum Teil als eigenständige Ministerien konzipiert sind, werden in der Regel von der Partei besetzt, die auch den Regierungschef stellt. Auffällig ist weiterhin, dass das Engagement einer Partei in die unterschiedlichen Politikfelder teilweise stark davon abhängt, mit welcher Partei sie eine Koalition bildet. Die Freidemokraten beispielsweise besetzen in Koalitionen mit der Union relativ häufig den Bereich Umwelt und Landesplanung, in Koalitionen unter SPD-Führung hingegen nie. Dort wiederum engagieren sie sich deutlich stärker im Bereich Justiz als in christlich-liberalen Koalitionen.[12]

Der langjährige FDP-Minister Hans-Dietrich Genscher betont in seinen Erinnerungen die Wichtigkeit, dass beide Koalitionspartner in den „drei zentralen Bereichen der Politik“ Verantwortung übernehmen. Derjenige Partner, der nicht den Kanzler stellt, müsse das Auswärtige Amt und damit das wichtigste Einzelressort besetzen. Die Wirtschaft stellt Genscher dem Finanzministerium gegenüber, die Justiz dem Innenministerium. Andernfalls wäre ein Koalitionspartner versucht, aus Profilierungsgründen „innerhalb der Koalition Opposition zu betreiben“.[13]

Dieses Schema ist seit der ersten Großen Koalition (1966–1969) und auch in den nachfolgenden Koalitionen mit der FDP befolgt worden. Vorher hatten die Liberalen mehr, dafür unbedeutendere Ministerien erlangt. Unter Kanzler Brandt durften sie zum ersten Mal gleich sowohl Außen- als auch Innenministerium besetzen. Im zweiten Kabinett Brandt wurde das Schema mit der Ernennung von Hans Friderichs zum Wirtschaftsminister vollständig realisiert. Für eine Kleinpartei ist das Schema sehr vorteilhaft, weil es ihr mindestens drei Schlüsselressorts zuweist. Unter der rot-grünen Regierung Gerhard Schröders wurde dieses Prinzip nicht aufrechterhalten. Die große Koalition unter Angela Merkel kehrte wieder zu diesem Prinzip zurück.

Geschichte und rechtliche Bewertung in Deutschland

In den Sechzigerjahren kam die Frage auf, inwieweit Koalitionsverträge aus bundesverfassungsrechtlicher Sicht überhaupt zulässig sind. Dieses Interesse ist vor allem auf die schriftlichen Vereinbarungen der christliberalen Regierung vom 20. Oktober 1961 zurückzuführen. Ebenso wie das Koalitionspapier aus dem folgenden Jahr wurde es, entgegen der ursprünglichen Absicht, in Zeitungen veröffentlicht.

Es löste große Unruhe aus, man hatte die Sorge, dass die Bundesrepublik von einem im Grundgesetz (GG) nicht vorgesehenem Organ regiert werden könnte, nämlich von dem im Abkommen erwähnten Koalitionsausschuss, einer u. a. in Österreich etablierten Arena des Koalitionsmanagements.[14] Die beteiligten Parteien und Fraktionen verpflichteten sich „darauf hinzuwirken, dass die Fraktionen im Deutschen Bundestag nicht mit wechselnden Mehrheiten abstimmen“. Ein Koalitionsausschuss habe am ersten Arbeitstag jeder Woche zu tagen, ihm gehörten die Fraktionsvorsitzenden, deren Stellvertreter und die parlamentarischen Geschäftsführer an. Von Fall zu Fall könnten Fachleute der Fraktionen teilnehmen, sonstige Berater von außerhalb bedürften der Zustimmung beider Seiten. Der weitaus größte Teil des Abkommens behandelte einzelne politische Fragen, obenan stand die Deutschland- und Außenpolitik. Das Koalitionsabkommen war von der FDP gefordert worden.

Um die Bedenken zu zerstreuen, die gerade der Koalitionsausschuss auslöste, bemühten sich die jeweiligen Koalitionspartner nach 1962 bis in die Achtzigerjahre hinein, den Eindruck von Koalitionsausschüssen zu vermeiden. Es war aber klar, dass z. B. während der Großen Koalition der Kressbronner Kreis einen solchen regelmäßigen Koalitionsausschuss darstellte, benannt nach dem Urlaubsort des Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger im Sommer 1967. Bundesjustizminister Gustav Heinemann behauptete damals dennoch, es gäbe keinen institutionalisierten Koalitionsausschuss. Meist träfen sich am Dienstag der Bundeskanzler, der Bundesaußenminister und die beiden Fraktionsvorsitzenden zu einer „Besprechung“.[15]

Im Nachhinein behauptete Siegfried Heimann, dass die SPD-Bundestagsfraktion zum „Ja-Sager-Gremium“ verkommen sei und das Parlament gar als Kontrollorgan ausgeschaltet.[16] Wichard Woyke hielt den Koalitionsausschuss für eine Art Nebenregierung, die Regierungsgeschäfte ohne parlamentarische Verantwortung betreibe.[17] Andrea Schneider bezeichnet den Kressbronner Kreis treffender als einen informellen Ort für den Gedankenaustausch zwischen den Parteispitzen, der keineswegs etwa ein Garant für das Durchbringen jedweder Gesetzesvorlage gewesen sei.[18]

Koalitionsabkommen waren Geheimverträge, damit sich nicht etwa Dritte auf das Abkommen berufen konnten. Öffentliche Koalitionsabkommen, wie es sie heute gibt, entbehren einer gewissen Daseinsberechtigung, weil ursprünglich die von den Koalitionspartnern gemeinsam zu verantwortende Regierungserklärung diesen Sinn erfüllen sollte.

Koalitionsabkommen betreffen neben Verfahrensregeln bestimmte Politikbereiche, mehr oder weniger konkret. In der Praxis ist es jedoch unmöglich, die Regierungspolitik in einem ausführlichen Vertrag festzulegen, da es sich schließlich um eine Vorausplanung für vier Jahre handelt. Das führt des Öfteren zu Revisionen des Abkommens. Beim Machtwechsel 1969 (und ähnlich 1982) wollten die neuen Partner erst einmal eine Bestandsaufnahme machen, bevor sie über ein allgemeines Koalitionspapier mit Verhandlungsergebnissen hinausgingen.

Verfassungskommentatoren haben die Vorwürfe gegen Abkommen und Ausschüsse bemerkenswert ernst genommen. Roman Herzog rechtfertigt Koalitionen mit dem Bekenntnis des Grundgesetzes zur Rolle der Parteien (Art. 21 GG), wobei den Koalitionsvereinbarungen eine rechtliche Verbindlichkeit abzusprechen sei, da die Einklagbarkeit fehle. Adolf Schüle erläutert weiter, dass der Koalitionsvertrag kein objektives Recht darstellen könne, allein schon weil Sollenssätze, die öffentliche Kundgebung und die Anerkennung durch Rechtslehre und Gerichte fehlten. Außerdem sei das Abkommen nicht von öffentlichen Organen erarbeitet. Ein Geschäftsvertrag könne das Abkommen ebenfalls nicht sein, auch wenn viele Juristen und Politologen dies meinten. Der Grundsatz pacta sunt servanda (Verträge müssen eingehalten werden) stünde unter dem politischen Vorbehalt des rebus sic stantibus (sofern die Bedingungen die gleichen bleiben). Dennoch könne man, so Schüle, beim Koalitionsvertrag nicht von einem rechtsfreien Raum sprechen, weil solche Abkommen politische Konsequenzen hätten.[19]

Bundesinnenminister Ernst Benda nannte es 1969 verfassungsrechtlich in Ordnung, wenn ein Koalitionsausschuss die Entscheidung trifft, einen Gesetzesentwurf der Regierung einzubringen. Bedenklicher wäre es, wenn der Koalitionsentschluss über einen Gesetzesentwurf entschiede, der bereits dem Bundestag vorliegt. Das könne zur Verödung der parlamentarischen Beratungen führen und wäre verfassungspolitisch zwar zulässig, aber unvernünftig. Die Richtlinienkompetenz werde durch eine Koalition nicht wesentlich mehr eingeschränkt als durch die Abhängigkeit des Kanzlers von seiner Partei. Allerdings sei es für den Kanzler schwieriger, seinen Einfluss auch auf eine andere Partei zu erstrecken. Bei der Ressortkompetenz der Bundesminister ist Benda vorsichtiger, denn wenn der betreffende Minister nicht am Koalitionsausschuss beteiligt sei, könne seine Einflussnahme auf ein Gesetz gefährdet sein.[20]

Die eigentliche Frage zur Verfassungsmäßigkeit von Koalitionen ist die, was die Koalitionspartner an Gegenleistung einbringen wollen. Im Abkommen von 1961 verpflichteten sich die Unterzeichner, auf das Abstimmungsverhalten ihrer Abgeordneten hinzuwirken. Verfügen können sie darüber nicht, da Art. 38 GG das freie Mandat zusichert. Den Erfolg ihres Hinwirkens können die Partei- und Fraktionsvorsitzenden nicht garantieren, er ist daher auch nicht einklagbar.

Literatur

- Philipp Gassert, Hans Jörg Hennecke (Hrsg.): Koalitionen in der Bundesrepublik. Bildung, Management und Krisen von Adenauer bis Merkel. Paderborn 2017 (Rhöndorfer Gespräche, Bd. 27).

- Eckhard Jesse: Koalitionsveränderungen 1949 bis 1994: Lehrstücke für 1998? in: Zeitschrift für Parlamentsfragen. 29 (1998), S. 460–477.

- Uwe Jun: Koalitionsbildungen in den deutschen Bundesländern. Theoretische Betrachtungen, Dokumentation und Analyse der Koalitionsbildungen auf Länderebene seit 1945. Opladen 1994.

- Sabine Kropp, Roland Sturm: Koalitionen und Koalitionsvereinbarungen: Theorie, Analyse und Dokumentation. Opladen 1998. (PDF; 11,7 MB).

- Oskar Niedermayer: Möglichkeiten des Koalitionswechsels. Zur parteiinternen Verankerung der bestehenden Koalitionsstruktur im Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 13 (1982), S. 85–110.

- Detlef Nolte: Ist die Koalitionstheorie am Ende? Eine Bilanz nach 25 Jahren Koalitionsforschung. in: Politische Vierteljahresschrift. 1988, S. 231–246.

- Herbert Oberreuter: Koalition. in: Dieter Nohlen (Hrsg.): Pipers Wörterbuch zur Politik. Band I, München/Zürich 1985.

- Josef Anton Völk: Regierungskoalitionen auf Bundesebene: Dokumentation und Analyse des Koalitionswesens von 1949 bis 1987. Regensburg 1988.

- Wichard Woyke: Koalition. in: Uwe Andresen, Wichard Woyke (Hrsg.): Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. 2. Auflage, Bonn 1995, S. 253.

Einzelnachweise

- Helmut Norpoth: The German Federal Republic: Coalition Government at the Brink of Majority Rule, in: Eric C. Browne/John Dreijmanis (Hrsg.): Government Coalitions in Western Democracies, New York/London 1982, S. 15.

- Gordon Smith: Democracy in Western Germany: parties and politics in the Federal Republic, 3. Auflage, Aldershot 1986 [1979], S. 175/176.

- Hans-Peter Schwarz: Der Staatsmann: 1952–1967, Stuttgart 1991, S. 80, 276, 599.

- Günter Müchler: CDU/CSU. Das schwierige Bündnis, München 1976, S. 198.

- Kurt J. Körper: F.D.P. Bilanz der Jahre 1960–1966. Braucht Deutschland eine liberale Partei, Köln 1968 (Kölner Schriften zur sozialwissenschaftlichen Forschung 1), S. 42.

- Kurt J. Körper: F.D.P. Bilanz der Jahre 1960–1966. Braucht Deutschland eine liberale Partei, Köln 1968 (Kölner Schriften zur sozialwissenschaftlichen Forschung 1), S. 64–66/73–75.

- Kurt J. Körper: F.D.P. Bilanz der Jahre 1960–1966. Braucht Deutschland eine liberale Partei, Köln 1968 (Kölner Schriften zur sozialwissenschaftlichen Forschung 1), S. 246/249.

- Grün regieren. Abgerufen am 14. Januar 2019.

- Helmut Norpoth: The German Federal Republic: Coalition Government at the Brink of Majority Rule, in: Eric C. Browne/John Dreijmanis (Hrsg.): Government Coalitions in Western Democracies, New York / London 1982, S. 23.

- Eric Linhart, Franz U. Pappi, Ralf Schmitt (2008): Die proportionale Ministerienaufteilung in deutschen Koalitionsregierungen: Akzeptierte Norm oder das Ausnutzen strategischer Vorteile?, in: Politische Vierteljahresschrift 49(1), S. 46–67.

- Klaus von Beyme: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland. Eine Einführung. Opladen/Wiesbaden 1999, S. 324.

- Franz U. Pappi, Ralf Schmitt, Eric Linhart (2008): Die Ministeriumsverteilung in den deutschen Landesregierungen seit dem Zweiten Weltkrieg, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen 39(2), S. 323–342.

- Hans-Dietrich Genscher: Erinnerungen, 2. Auflage, Berlin 1995., S. 110–111.

- Bernhard Miller: Der Koalitionsausschuss: Existenz, Einsatz und Effekte einer informellen Arena des Koalitionsmanagements. 1. Auflage. Nomos, Baden-Baden 2011, ISBN 978-3-8329-6138-1.

- Die Zeit am 2. Februar 1962. Zitiert nach: Ossip K. Flechtheim u. a. (Hrsg.): Dokumente zur parteipolitischen Entwicklung in Deutschland seit 1945, Band 8, Berlin 1970, S. 410. Siehe dort auch den Text (S. 408–410) und die Meinung Heinemanns (S. 417).

- Heimann, Siegfried: Sozialdemokratische Partei Deutschlands,in: Richard Stöss [Hrsg.]: Parteien-Handbuch. Die Parteien der Bundesrepublik Deutschland 1945–1980. S. 2037, 2094.

- Wichard Woyke: Koalition, in: Uwe Andresen/Wichard Woyke (Hrsg.): Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage, Bonn 1995, S. 253.

- Andrea Schneider: Die Kunst des Kompromisses, S. 96.

- Herzog in Maunz-Dürig, Komm. z. GG, Art. 63, Rn 9–12 (Theodor Maunz / Dürig, Günther u. a. (Hrsg.): Grundgesetz-Kommentar, o. O. o. J.). Adolf Schüle: Koalitionsvereinbarungen im Lichte des Verfassungsrechts. Eine Studie zur deutschen Lehre und Praxis, Tübingen 1964, S. 59–61, 63–66, 70.

- Ernst Benda: Verfassungsprobleme der Großen Koalition, in: Alois Rummel (Red.): Die Große Koalition 1966–1969. Eine kritische Bestandsaufnahme, Freudenstadt 1969, S. 162–175, hier S. 162–165.