Isenheimer Altar

Als Isenheimer Altar wird der Wandelaltar aus dem Antoniterkloster in Isenheim im Oberelsass (Département Haut-Rhin) bezeichnet, der im Museum Unterlinden in Colmar in drei Schauseiten getrennt ausgestellt ist. Die Gemälde auf zwei feststehenden und vier drehbaren Altar-Flügeln sind das in den Jahren 1512 bis 1516 geschaffene Hauptwerk von Matthias Grünewald (Mathis Gothart Nithart, genannt Grünewald) und zugleich eines der bedeutendsten Meisterwerke der deutschen Tafelmalerei. Die Skulpturen im Altarschrein werden dem um 1490 in Straßburg tätigen Bildschnitzer Niklaus von Hagenau zugeschrieben.

Präsentation des Isenheimer Altars im Colmarer Museum

Die einzelnen Teile des Retabels von Isenheim, bestehend aus elf gemalten Tafeln und den geschnitzten Figuren, sind heute im Museum Unterlinden in drei Gruppierungen auf je einem eigenen Sockel ausgestellt, wobei der ursprüngliche Zustand mit den beweglichen Altarflügeln aufgegeben werden musste zugunsten einer getrennten Aufstellung der einzelnen Tafelbilder, um alle Schauseiten gleichzeitig und im selben Raum präsentieren zu können:

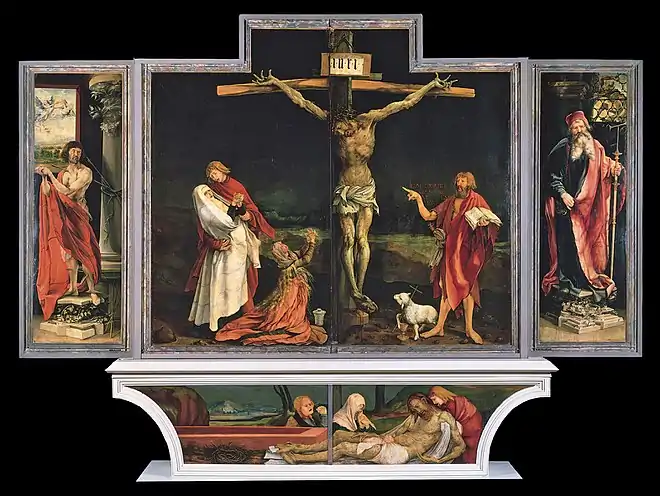

• Erste Schauseite: Kreuzigung Jesu Christi auf den geschlossenen Altarflügeln (Mitteltafel). Zu beiden Seiten die feststehenden seitlichen Flügelbilder mit dem Märtyrer Sebastian und dem Einsiedler Antonius. Sockelgemälde in der Predella: Beweinung Christi. (Ursprüngliche Rückseiten der Mitteltafel: Verkündigung des Herrn und Auferstehung Jesu Christi als linkes und rechtes Flügelbild der zweiten Schauseite bei geöffneten äußeren Flügeltüren.)

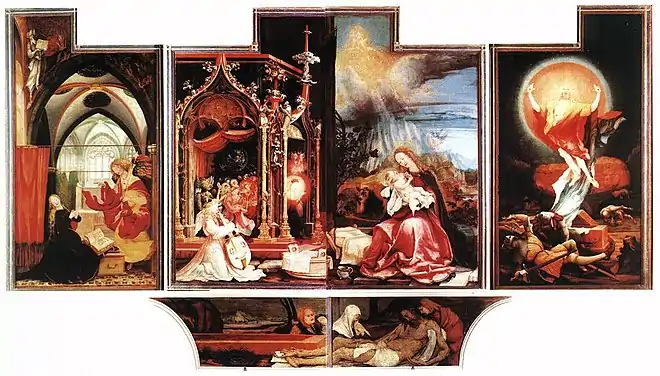

• Zweite Schauseite: Engelskonzert und Menschwerdung Christi auf den geschlossenen inneren Altarflügeln (Mitteltafel); daneben die äußeren Flügeltüren mit Verkündigung und Auferstehung. Predella wie bei der ersten Schauseite. (Ursprüngliche Rückseiten der Mitteltafel: Besuch des Antonius bei Paulus von Theben und die Versuchungen des Antonius als linkes und rechtes Flügelbild der dritten Schauseite bei geöffneten Altarflügeln.)

• Dritte Schauseite: Altarschrein mit geschnitzten Skulpturen von Antonius in der Mitte mit den Kirchenvätern Augustinus von Hippo und Hieronymus zur Seite; daneben die äußeren Flügeltüren mit Besuch des Antonius bei Paulus von Theben und Versuchung des Antonius. Sockelschrein in der Predella: geschnitzte Büsten von Christus und den Aposteln.

- Präsentation des Isenheimer Altars im Colmarer Museum

Vor dem Umbau des Museums: Die drei Schauseiten

Vor dem Umbau des Museums: Die drei Schauseiten_jm01221_(retouched).jpg.webp) Heutiger Zustand: Erste Schauseite

Heutiger Zustand: Erste Schauseite_jm01223.jpg.webp) Erste Rückseite

Erste Rückseite_jm01227.jpg.webp) Zweite Schauseite

Zweite Schauseite_jm01229.jpg.webp) Zweite Rückseite

Zweite Rückseite_jm01231.jpg.webp) Dritte Schauseite

Dritte Schauseite

Hintergrund: Der Antoniter-Orden

Der Orden der Antoniter ist um 1095 in Saint-Antoine-en-Viennois, einem Dorf im Département Isère bei Grenoble, als Laienbruderschaft der Fratres hospitales sancti Antonii gegründet worden. Der Orden der Antoniter, benannt nach dem ersten christlichen Mönch Antonius dem Einsiedler (um 251–356), war ein Spitalorden, zu dessen Hauptaufgaben die Krankenpflege gehörte, insbesondere die Pflege der Menschen, die an der damals weit verbreiteten Mutterkornvergiftung erkrankt waren.[1] Die Vergiftung mit diesem Pilz, der insbesondere den Roggen befiel, löste stark brennende Schmerzen aus, die man als „Heiliges Feuer“ oder „Antoniusfeuer“ bezeichnete, wogegen es kaum ein Heilmittel gab. Dieser Schmerz brannte in den Extremitäten, die durch dauernde Gefäßverengung abzusterben begannen – eine Wirkung der im „Mutterkorn“ enthaltenen Alkaloide. Mutterkorn ist ein schwarzer Pilzkörper, der ein Roggenkorn ersetzt und der häufig beim Mahlen nicht aussortiert wurde. Wer an Ergotismus convulsivus, der sogenannten „Kribbelkrankheit“ erkrankt war, litt unter Krämpfen, andauernden schmerzhaften Kontraktionen, Durst und Halluzinationen. Der Ergotismus gangraenosus, die sogenannte "Brandseuche", war durch Verengung der Blutgefäße und Störung der Blutzirkulation gekennzeichnet; das konnte bis zur Stockung, toxischer Nekrose und Abfallen der Gliedmaßen führen.[2]

1247 erhob Papst Innozenz IV. die Antoniter zu einem nach der Augustinusregel lebenden Orden unter der zentralen Leitung eines Abtes in Saint-Antoine. Von dort aus wurden nach und nach in Zentraleuropa Generalpräzeptoreien errichtet, die einem Präzeptor unterstanden, u. a. in der Mitte des 13. Jahrhunderts in der Freien Reichsstadt Colmar, der kleinere Niederlassungen in Basel und Straßburg unterstanden, sowie vor 1290 auch in Freiburg im Breisgau. 1313 kauften die Colmarer Antoniter den Dinghof in Isenheim von der in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratenen Benediktinerabtei Murbach, um in Isenheim eine neue Generalpräzeptorei zu errichten.

In den Jahren nach 1313 wurde der Bau des Klosters mit Kirche, Spital und Hospiz für Priester, Laienbrüder und Konversen sowie für die aufzunehmenden Kranken, Krüppel und Pilger konzipiert, und zwar auf dem Gelände des ehemaligen Dinghofes an der alten Handels- und Pilgerstraße in Isenheim. Beim Tod des Präzeptors Jean d´Orlier (1490) waren die Klosterbauten sowie der Ostteil der Hospitalkirche mit Chorvorhalle vollendet. Unter Präzeptor Guido Guersi (1490 bis 1516) wurden auch die westlichen Teile der Kirche fertiggestellt, auch einen Kirchturm an der Nordecke der Westfassade ließ er errichten, ausgestattet mit zwei Einsiedlergehäusen.[3]

Das Antoniterkloster in Isenheim lag an der alten Römerstraße Mainz – Basel, die häufig auch von Pilgern auf ihrer Wallfahrt nach Rom, nach Santiago de Compostela oder nach Einsiedeln genutzt wurde. Der Isenheimer Altar war für die Kirche des Spitals bestimmt. Die neu aufgenommenen Kranken wurden zu Beginn ihrer medizinischen Behandlung vor den Altar geführt oder auch vor dem Altar auf Bahren gelagert, da man hoffte, der hl. Antonius wirke ein Wunder oder der Kranke könne wenigstens geistlichen Trost aus der Betrachtung der Altarbilder gewinnen. Nach mittelalterlicher Auffassung waren Meditationsbilder, zu denen auch der Isenheimer Altar gehörte, quasi medicina: Vom Bild sollten Linderung der Schmerzen und Gesundung ausgehen, wenn der Betrachter sich mit den auf den Bildern dargestellten Figuren identifizierte und dabei eine geistige Kräftigung erfuhr, die ihn die körperlichen Schmerzen vergessen ließ.

Im Jahr 1777 wurde der Antoniterorden in den Souveränen Malteserorden inkorporiert. Der Kirchenraum, in dem der Altar ursprünglich stand, wurde 1831 durch einen Brand vernichtet; zu dieser Zeit war der Altar bereits nach Colmar ausgelagert.

Geschichte des Isenheimer Altars

Das Kloster in Isenheim hatte zuvor bereits einen Wandelaltar[4] besessen, den Martin Schongauer 1475 im Auftrag des Klosterpräzeptors Johann de Orliaco (Jean d’Orlier in französischer Schreibweise) gemalt hatte. Er zeigte in geschlossenem Zustand auf den beiden festen Flügeln des Triptychons die Verkündigungsszene mit Maria und dem Engel Gabriel. Im geöffneten Zustand sah man auf dem linken Flügel, wie Maria das Kind anbetet, und rechts Antonius den Einsiedler mit der Stifterfigur des damaligen Klosterpräzeptors Jean d´Orlier. Im geöffneten Zustand war in der Mitte eine lebensgroße Skulptur der Jungfrau Maria zu sehen. Die Altarflügel sind im Museum Unterlinden ausgestellt; die Marienskulptur befindet sich seit 1924 im Pariser Louvre.

Es ist unklar und wegen fehlender Dokumente vermutlich auch nicht mehr zu klären, wann und wo Grünewald mit den Vorbereitungen für die Altargemälde begonnen hat und wo sich seine Werkstatt befand.[5] Außerdem ist bis heute ungeklärt, warum die Wahl auf Grünewald gefallen ist. So bekannt die Werke Grünewalds heute sind, so wenig gesichert sind seine Lebensdaten. Er wurde um 1475/1480 wahrscheinlich in Würzburg geboren und starb 1528 in Halle/Saale. Sein heute gebräuchlicher Name „Grünewald“ beruht auf einem Irrtum des Kunstschriftstellers Joachim von Sandrart in seiner „Teutschen Academie“ von 1675; der richtige Name des Malers lautete Mathis Gothart Nithart; Gothard war der Familienname und Nithard vielleicht ein zweiter Familienname oder eine Art Spitzname, der so viel bedeutete wie „Grimmbart“ oder „Streithansel“.[6][7] Nur wenige seiner Werke sind signiert; die Altartafel mit dem hl. Sebastian soll das undeutliche Monogramm M.G.N. aufweisen. Das Salbgefäß neben Maria Magdalena auf der Kreuzigungstafel soll in den Ornamenten das vom Maler eingetragene Datum 1515 enthalten.[8]

Grünewald war auf der Suche nach einem neuen Menschenbild und einer neuen Ausdrucksform in der Malerei. „Grünewalds Eigenart und Bedeutung liegt in seinem überragenden malerischen Können, das er in starken Gegensätzen wie in feinsten Abstufungen und in großzügiger Austeilung von Licht und Schatten aus dem Farbzusammenhang komponiert. … Er hat in seiner Eigenart ein Höchstes geleistet, das unbegreiflicher erscheint als die Großtaten Dürers“.[9]

Es ist bekannt, dass in der Vergangenheit sowohl der bayerische Herzog Wilhelm V. (1548–1626) und Kurfürst Maximilian von Bayern (1573–1651) als auch Kaiser Rudolf II. von Habsburg (schon 1597) und der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg (noch 1674) sich vergeblich bemüht haben, den Isenheimer Altar zu erwerben.

Der Altar wurde mehrere Male auseinander genommen und an anderen Orten verwahrt oder wieder aufgebaut, so 1656 bis 1657 in Thann, 1793 bis 1852 im ehemaligen Jesuitenkolleg in Colmar, 1852 bis 1914 im neuen Unterlinden-Museum in Colmar, 1914 bis 1917 im Tresor der Sparkasse in Colmar, 1917 bis 1919 in der Alten Pinakothek in München. 1919 kam der Altar zurück nach Colmar. Im August 1939 wurde er zusammen mit weiteren elsässischen Kulturgütern ins Schloss Lafarge bei Limoges und auf das Schloss Hautefort / Périgord verbracht.[10] Nach der Rückführung nach Colmar im Oktober 1940 wurde er 1942 auf der Hohkönigsburg im Elsass eingelagert.[11] Im Juli 1945 wurde er in das Unterlinden-Museum in Colmar zurückgebracht, wo er bis 2013 zu besichtigen war. 2013 bis 2015 befand er sich in der Dominikanerkirche Colmar sowie seit 2015 wieder im restaurierten und umgebauten Museum Unterlinden. Das den Altar umgebende Schnitzwerk war 1783 in Isenheim verblieben und ist seit 1860 verschwunden.[12][13]

1912 wurden die jahrzehntelang verschollenen Kleinskulpturen der beiden knienden Männer mit Hahn und Ferkel vom Mittelteil des geschnitzten Altarschreins in der Münchner Sammlung Böhler aufgefunden und ihre Zugehörigkeit zum Isenheimer Altar nachgewiesen. 1977 konnte das Badische Landesmuseum Karlsruhe beide Figuren erwerben und überließ sie 1984 dem Unterlinden-Museum im Austausch gegen eine bedeutende gotische Skulptur aus dem Konstanzer Raum.[14]

Seit 1794 gab es insgesamt acht Restaurierungen, welche aufgrund der technischen Möglichkeiten nicht heutige Standards erreichten. 2011 begann eine Restaurierung der Gemälde.[15] Die Abnahme vergilbter Firnis-Schichten wurde nach öffentlicher Kritik abgebrochen. Seit 2015 wurde der Isenheimer Altar neu präsentiert. Man hat ihn in schlichten Stahlstrukturen gerahmt, um den Status des Altars als Kunstwerk zu betonen. Dazu wurde eine neue Beleuchtung der Altarteile installiert.[16] Ab Herbst 2018 wurde die unterbrochene Restaurierung wieder aufgenommen und soll vier Jahre dauern.[17]

Konzeption des Isenheimer Altars

Die am Altar tätigen Künstler sind weitgehend den Plänen ihrer Auftraggeber und Berater gefolgt, darunter insbesondere dem Präzeptor Jean d´Orlier und seinem Nachfolger Guido Guersi, die sich ihrerseits an die theologischen Kenntnisse ihrer Zeit sowie an die Schriften der Kirchenväter und an die Lehren der Scholastik gehalten haben.

Jean d´Orlier, wahrscheinlich um 1425 in Savoyen geboren, zunächst Präzeptor des Antoniterhauses in Ferrara, einem Zentrum des Humanismus, danach von 1464 bis 1490 Präzeptor in Isenheim. Auf Jean d´Orlier wird die Konzeption des ganzen Altarwerks zurückgeführt, insbesondere die bildhafte Entfaltung der Altarsymbolik.

Guido Guersi, Präzeptor des Antoniterklosters Isenheim von 1490 bis 1516, vorher bereits Sakristan und Vertrauter von Jean d´Orlier, der ihn zu seinem Nachfolger vorgesehen hatte. Sein Wappen und vielleicht auch seine porträthafte Darstellung finden sich auf der Bildtafel mit dem Besuch des Antonius bei Paulus von Theben.

Der Altar stand ursprünglich in der Apsis der Anfang des 15. Jahrhunderts errichteten Hospitalkirche des Antoniterklosters in Isenheim. Er war gerahmt und überhöht von Baldachinen und Fialen, so dass er mit ca. 8 m Höhe fast bis zum Chorgewölbe reichte.[18]

Die verschiedenen Schauseiten des Altars waren von Anfang an auf das liturgische Kirchenjahr ausgerichtet, so dass sich aus dessen Ablauf ergeben muss, an welchen Tagen welche Schauseiten geöffnet worden sind. Die folgende Ordnung kann vermutet werden:[19]

Das geschlossene Retabel ist dem Schmerz gewidmet. Die mittlere Tafel mit der Kreuzigung und die beiden Flügelbilder mit Sebastian als Patron der Sterbenden und Antonius als Ordenspatron sowie die Beweinung des toten Christus auf der Predella waren zu sehen an allen normalen Werktagen und während der Fastenzeit. Die mittlere Schauseite mit Verkündigung, Engelskonzert, Menschwerdung und Auferstehung Christi schildert den Jubel und Triumph des Glaubens; sie wurde geöffnet: in der Weihnachtszeit und vielleicht auch im Advent sowie von Ostern bis Pfingsten (Pentecostes), vermutlich auch an Sonntagen. Die innere Schauseite mit dem Schreinsaltar des Ordenspatrons Antonius sowie mit Hieronymus und Augustinus und mit den beiden Bildtafeln aus dem Leben des Antonius wurde wahrscheinlich gezeigt am Fest des hl. Antonius (17. Januar) sowie bei Ablegung eines Ordensgelübdes, einer Priesterweihe oder beim Amtsantritt eines neuen Präzeptors.

Während bei der ebenfalls von Grünewald gemalten Stuppacher Madonna vor allem die Visionen der Birgitta von Schweden für das Bildprogramm maßgebend gewesen sein sollen, waren es für den Isenheimer Altar vermutlich die Visionen der Hildegard von Bingen.

Das erste Wandelbild

Mit einer Höhe von 269 Zentimetern und einer Breite von 307 Zentimetern war das Kreuzigungsbild das größte, das bis dahin in der europäischen Malerei geschaffen worden war. (Knapp 50 Jahre später malte Jacopo Tintoretto ein noch größeres Kreuzigungsbild, das allerdings mehrere Szenen vereint.) Das Kreuz, leicht nach rechts aus der Mitte gerückt, dominiert die Darstellung.

Die Zuordnung der beiden Standflügel zum Hauptbild ist in der Kunstwissenschaft bis heute umstritten. Seit der ersten Veröffentlichung von Heinrich Alfred Schmid[20] über das Werk Grünewalds (1911) wurde bis in die 1970er Jahre[21] immer wieder argumentiert, die Bildtafel des Antonius sei anders als heute auf der linken Seite und das Bild des Sebastian auf der rechten angebracht gewesen; denn auf diese Weise würden die Seitenbilder die Funktion erhalten, das Hauptbild einzurahmen.

Seit 1965 wird das Triptychon in der oben gezeigten Anordnung im Museum Unterlinden ausgestellt. Zu dieser Wahl hat zum einen beigetragen, dass die Lage der vorhandenen Scharniere an den Standflügeln ihr entsprach; vor allem aber auch, dass die detaillierte Beschreibung des Altars von Franz Christian Lerse (1781) – vor der teilweisen Zerstörung während der Französischen Revolution – die heutige Anordnung gebot. Außerdem sprach für diese Lösung, dass sich das helle Fenster im Standflügel des Sebastian sowie die Teufelsfigur in der Butzenscheibe des Antoniusflügels nicht mehr in unmittelbarer Nähe des relativ dunklen Hauptbildes befanden; aber auch diese Argumentation blieb nicht ohne Widerspruch.[22]

Das zweite Wandelbild

Im Originalzustand wurden die beiden Bildtafeln mit Sebastian und Antonius neben der Kreuzigungstafel des ersten Wandelbildes nach dem Auseinanderklappen der äußeren Altarflügel verdeckt. Auf den noch geschlossenen inneren Altarflügeln war dann das sogenannte „Engelskonzert“ und die „Menschwerdung Christi“ zu sehen. Die Predella mit der Beweinung Christi wurde bei der Umwandlung in das zweite Wandelbild beibehalten; sie sollte z. B. auch während der Weihnachtszeit daran erinnern, dass der freudigen Geburt der Kreuzestod folgen wird.

Das dritte Wandelbild

Nach dem Öffnen der inneren Altarflügel wurde der Altarschrein mit den Skulpturen sichtbar, die vermutlich von dem Straßburger Bildschnitzer Niklaus von Hagenau stammen: Im Schrein stehen die vergoldeten Skulpturen von Antonius (im Zentrum) sowie von Augustinus (links) und Hieronymus (rechts). Mit dem dritten Wandelbild wird auch die innere Predella mit den Schnitzfiguren von Christus und den Aposteln geöffnet. Dieses dritte Wandelbild ist vor allem der Verehrung des Antonius gewidmet. Er ist im Zentrum des Schreins sowie auf den beiden gemalten Altarflügeln dargestellt: links sein Besuch bei Paulus von Theben und rechts die Versuchungen des Einsiedlers Antonius.

Die Gemälde des ersten Wandelbilds

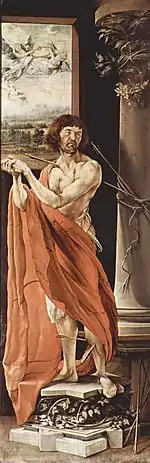

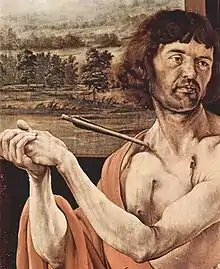

Sebastian und Antonius auf den Flügeln des ersten Wandelbilds

In der ursprünglichen Aufstellung des Altars waren die beiden feststehenden Flügel mit Antonius und Sebastian um zwei Rahmentiefen nach hinten versetzt, um beim Öffnen des Altars genügend Raum für zwei zurückgeschlagene Altarflügel zu haben. Die beiden Schutzheiligen wurden bei ansteckenden Krankheiten, insbesondere bei Pest und Antoniusfeuer, in Isenheim besonders verehrt. Beide Figuren sind auf raffinierte Weise als farbige gemalte Skulpturen dargestellt, die auf einem in Grisailletechnik gestalteten, plastisch wirkenden Sockel stehen.

Auf dem linken Seitenflügel ist Sebastian[23] dargestellt. Er war Offizier der Leibgarde von Kaiser Diokletian und wurde während der Christenverfolgung um 300 wegen seines Glaubens durch Pfeile gemartert und anschließend getötet. Nach einer aus dem Heidentum stammenden Vorstellung wurde die Pest durch vergiftete Pfeile verbreitet, die ein erzürnter Gott auf die Menschheit richtete, was bereits von Homer in seiner Ilias aufgegriffen worden ist. So wurde Sebastian im Mittelalter auch zum Pestheiligen. Der von Pfeilen durchbohrte Märtyrer steht – wie eine Skulptur – auf einer steinernen Konsole, bereits losgebunden von der Säule hinter ihm. Sebastian scheint seine Wunden gar nicht zu beachten und keinen Schmerz zu empfinden. Seine erhobenen Hände hat er ineinander gelegt, vergleichbar mit der Handhaltung von Maria unter dem Kreuz, und deutet damit an, dass er sein Leiden annimmt. Der Anblick dieses Heiligen, der seinem Leiden widersteht, konnte die vor ihm betenden Kranken des Isenheimer Spitals Hoffnung schöpfen lassen.

Hinter Sebastian erlaubt ein Fenster den Durchblick in eine Landschaft mit Bergkette, über der zwei Engel die Märtyrerkrone herbeitragen und ein weiterer Engel die eingesammelten Pfeile fortträgt. Ungewöhnlich ist an dieser Darstellung, dass Sebastian nicht an einen Baum, sondern an eine Säule angebunden war, während die Bogenschützen auf ihn zielten. Der Kunsthistoriker Ziermann hat darauf aufmerksam gemacht, dass es sich um ein bewusstes Bildprogramm handeln könnte; danach würde diese Säule – ebenso wie der schlanke Pfeiler im Flügelbild des Antonius – auf die Säulen Jachin und Boas im Jerusalemer Tempel hindeuten; die Säule hinter Sebastian würde als Symbol des Lebensbaums auf Jachin verweisen, während der Pfeiler hinter Antonius als Baum der Erkenntnis und somit als ein Zeichen der Weisheit anzusehen wäre und auf Boas hindeuten würde.

Die Wahl des Antonius[24] für den rechten Seitenflügel war naheliegend, da er der Patron des Ordens und zugleich der Schutzpatron der in Isenheim behandelten Kranken ist. Auch er steht auf einem in Grisaille gestalteten Sockel; in seiner Rechten hält er den Stab mit dem Tau-Kreuz, seinem üblichen Attribut. Er ist noch in der traditionellen Ikonografie der späten Gotik als bärtiger alter Mann, mit Mönchskutte, Umhang und Kappe dargestellt, ganz anders als die Figur des Sebastian, der mit seinen eleganten Proportionen und der Darstellungsart des entblößten Körpers bereits die Malweise der beginnenden Neuzeit erkennen lässt, was auch den Vorstudien Grünewalds entnommen werden kann, die in Dresden und Berlin verwahrt werden.[25]

Auf der Antoniustafel ist oben rechts ein kleiner, weiblicher Teufel zu sehen, der die Butzenscheiben eingeschlagen hat, um zu Antonius zu gelangen. Es ist eine Anspielung auf die Versuchungen des Antonius und ein Motiv, das auf dem dritten Wandelbild wieder aufgegriffen wird. Antonius selbst bleibt von dem Geschehen hinter ihm unberührt; als würdiger Patriarch mit gepflegtem weißem Bart hat er seinen Blick in die Ferne gerichtet.

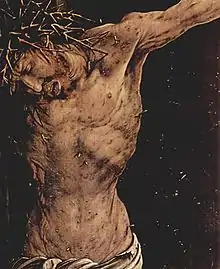

Die Kreuzigung

Die Kreuzigungsszene war ein häufiger Bildtopos mittelalterlicher Andachtsbilder. Die Darstellungsart von Matthias Grünewald unterscheidet sich von der seiner Vorgänger und Zeitgenossen dadurch, dass niemals zuvor das Geschehen auf Golgota derart schmerzhaft und schockierend als Ereignis von Not und Qual dargestellt wurde. Die durch Übergröße hervorgehobene Gestalt des toten Christus am Kreuz beherrscht diese Tafel mit der Gruppe von Maria, dem Apostel Johannes und Maria Magdalena links vom Kreuz sowie Johannes dem Täufer auf der rechten Seite, alle vor einer düsteren Landschaft unter finsterem Himmel stehend.

Das Kreuz besteht aus einem fest im Boden verkeilten dicken senkrechten Stamm, der am oberen Ende so eingekerbt ist, dass der Querbalken mit dem angenagelten Christus hochgezogen, eingehängt und mit einem Keil befestigt werden konnte; dies entspricht der damals in Jerusalem üblichen Art der Kreuzigung. Das Querholz des Kreuzes ist leicht nach unten gebogen. Die Szene setzt sich über die Fuge der beiden Bildhälften hinweg; das Kreuz steht bewusst nicht in der Bildmitte, um nicht von der Fuge zerschnitten zu werden.

_-_WGA10727.jpg.webp)

Darstellung Jesu Christi

Von Schmerz verkrampft öffnen sich die Hände Christi gegen den Himmel; der ungewöhnlich groß dargestellte Nagel, der die Füße am Kreuz befestigt, zerreißt das Fleisch des Spanns; Blut tropft von den Zehen und der Fußunterseite auf das Kreuz.

Das Haupt Christi ist von einer ungewöhnlich großen Dornenkrone gekrönt und voller Blut und Wunden. Die Lippen sind blau angelaufen; Zunge und Zähne sind sichtbar. Stacheln stecken im Oberkörper und in den Armen als Hinweis auf die erlittene Geißelung. Der Leib weist eitrige Schwären auf. Der ganze Körper ist in einer grün-gelblichen Färbung gemalt. Das herabfließende Blut, die Dornenkrone und der zerfetzte Lendenschurz kennzeichnen die Erniedrigung und völlige Zerstörung der menschlichen Natur Christi. Die grausame, befremdend realistische Darstellung der Leiden war bewusstes Bildprogramm. Es sollte zur Compassio, zum Mitleiden auffordern.

Während bisher angenommen wurde, der Maler habe auf diesem Bild die Folgen der Geißelung und Kreuzigung möglichst genau rekonstruieren wollen, wird in neuen Studien[26] argumentiert, diese Art der Darstellung sei nur vermeintlicher Realismus, weil das Bild zu viele Abweichungen von den biblischen Erzählungen enthalte und auch logische Widersprüche aufweise. Die künstlerischen Mittel, die der Maler eingesetzt habe, würden stattdessen die Aufmerksamkeit des Betrachters in eine andere Richtung lenken, nämlich auf die Darstellung des Gekreuzigten mit sämtlichen Symptomen der Mutterkornvergiftung (Ergotismus), wie sie in den zeitgenössischen Quellen beschrieben und dem Maler bekannt waren. Auf diese Weise sollte den an diesem Leiden erkrankten Patienten des Isenheimer Spitals (aber auch den dortigen Ärzten, Pflegern und Besuchern) vor Augen geführt werden, dass Christus vergleichbare Leiden zu ertragen hatte. Für den Maler Mathis sei der lebendige, spirituelle Bezug zur Gegenwart des damaligen Betrachters viel wichtiger gewesen als historisch-kritische Genauigkeit der Darstellung. Das wird vor allem an folgenden Details belegt:

• Die nach oben gestreckten Handgelenke Christi mit den krampfhaft gespreizten Fingern deuten auf Ergotismus hin.

• Die Farben des Körpers, die deutlich vom Inkarnat der anderen Figuren abweichen, entsprechen ebenfalls den zeitgenössischen Krankheitsbeschreibungen.

• Die zahlreichen kleinen, rot umrandeten Wunden am Körper bluten nicht (außer an der Dornenkrone und an den Beinen); sie deuten das Gefühl des inneren Brands dieser Krankheit an, das als „Heiliges Feuer“ („Antoniusfeuer“) empfunden wird.

• Die blauen Lippen und der eingezogene Brustkorb sind die Folgen der mit dem Ergotismus verbundenen Atemnot und des darauf folgenden Erstickungstods.

• Aus einer Darstellung des historischen Geschehens wird eine ahistorische Kreuzigung speziell für die Betrachter im Isenheimer Spital.

Diese Eindrücke werden noch verstärkt durch die Tatsache, dass die Kreuzigungstafel auf der „Werktagsseite“ des Altars zu sehen ist. Den Auftraggebern war offensichtlich daran gelegen, dieses Bildnis den Betern möglichst täglich vor Augen zu führen, um einen lebendigen Bezug zur Gegenwart herzustellen. Bereits jeder neu in das Spital aufgenommene Patient sollte wahrnehmen, dass er in der gleichen Weise leidet wie der vor ihm abgebildete Christus. So konnte die im Bild dargestellte Krankheit zur höchsten Form der Nachfolge Christi werden.

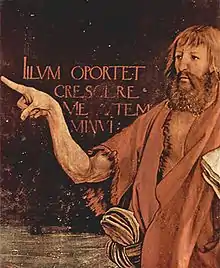

Johannes der Täufer

_-_WGA10726.jpg.webp)

Als einzige Person auf der rechten Seite der Bildtafel steht Johannes der Täufer,[27] vor ihm das Lamm (sein Attribut), dessen Blut in einen goldenen Kelch fließt und das einen Kreuzstab hält. Er wird hier als Wegbereiter Christi dargestellt: Als letzter Prophet hält er das Buch des Alten Testaments in seiner Linken und weist mit dem überlangen Zeigefinger der rechten Hand auf den Gekreuzigten, um durch die Inschrift hinter ihm das Neue Testament mit den Worten zu verkünden:

“Illum oportet crescere me autem minui”

„Jener muss wachsen, ich aber muss kleiner werden.“

Damit wird angedeutet, dass das Erlösungswerk Christi vollbracht ist. Die Ankündigungen Johannes des Täufers haben sich erfüllt.[28]

Auch hier weicht der Maler wieder von der biblischen Geschichte ab. Denn Johannes war bereits einige Jahre vor dem Kreuzestod Christi hingerichtet worden. Seine Worte beziehen sich auf Christus als den von den Propheten verheißenen Messias; gleichzeitig deutet er mit der auffälligen Geste seiner rechten Hand auf einen verunstalteten und hilflosen Sterbenden. Dieser Widerspruch wird vom Maler mit den ihm eigenen Mitteln bewusst hervorgehoben und zum Thema gemacht für die Kranken im Isenheimer Spital. Der Kunsthistoriker Ewald Maria Vetter hat in diesem Zusammenhang auf einen Predigttext des Augustinus verwiesen, der den Tag der Geburt Christi als den dunkelsten Tag des Jahres erläutert, nach dem dann aber das Licht wieder „wächst“. Als Tag der Geburt Johannes des Täufers gilt dagegen der 24. Juni, ein Zeitpunkt, zu dem das Licht des Tages wieder abnimmt.[29]

Die ohnmächtig zusammengesunkene Maria

Wie für Darstellungen der Kreuzigungsszene üblich, steht Maria links unter dem Kreuz. Sie scheint ohnmächtig in die Arme des Apostels Johannes zu sinken, der sie mit seinem rechten Arm auffängt. Das fahle Gesicht von Maria, ihre halb geschlossenen Lider und die besondere Art der ineinandergelegten Hände bringen zum Ausdruck, dass sie das große Leid der Mutter um ihren Sohn annimmt.

Untersuchungen an der Bildtafel haben ergeben, dass Matthias Grünewald die Figur der Maria mehrfach überarbeitet und übermalt hat. Ursprünglich stand sie aufrecht, den Blick auf ihren toten Sohn gerichtet und die Hände gefaltet. Diese Position hat Grünewald verändert und damit eine Bildsprache gefunden, die auch schon bei Rogier van der Weyden auftaucht. Auch auf dessen Gemälde der Kreuzabnahme greift die Armhaltung der ohnmächtig zusammengebrochenen Maria die Armhaltung ihres toten Sohnes auf. Marias Augen sind fast geschlossen. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass sie auch in ihrem zusammengesunkenen Zustand ursprünglich ihren Blick auf ihren toten Sohn gerichtet hatte. Unter den Augenlidern sind noch heute die gemalten Augäpfel samt Iris und Pupillen zu sehen.

Der Apostel Johannes

Gesicht und Haltung des Apostels Johannes[30] zeugen von seinem Schmerz. Er ist der einzige, der nicht in die Richtung des Kreuzes blickt, sondern trauernd die Gottesmutter anschaut. Auch diese Figur ist im Laufe der Entstehung des Altars von Grünewald übermalt und korrigiert worden. Die Korrekturen waren notwendig, weil Johannes durch die Überarbeitung der Figur der Maria die neue Funktion als Stütze der Gottesmutter erhalten hatte.

Maria Magdalena

Maria Magdalena,[31] mit gelösten Haaren und in sehr weltlichem Gewand, wird mit dem für sie typischen Attribut, dem Salbgefäß, dargestellt; darauf soll die Zahl 1515 zu erkennen gewesen sein als Hinweis auf die Entstehungszeit der Altartafel.[32] Sie hat ihr schmerzverzerrtes Gesicht dem Gekreuzigten zugewandt und ihre Hände mit den in flehendem Gebet verschränkten Fingern nach oben gerichtet; sie scheint an ihrem Leid zu verzweifeln.

Auch bei der Darstellung der Personen auf der linken Seite des Kreuzes weicht Grünewald von der verbreiteten Malweise mit zahlreichen Begleitpersonen ab; er rückt damit Maria und Johannes sowie Maria Magdalena viel näher an den Betrachter heran. Während Maria stille Trauer ausdrückt, zeigen Johannes und Maria Magdalena deutlich ihre Verzweiflung. Damit werden diese drei Begleitpersonen unter dem Kreuz ebenfalls zu Identifikationsfiguren, und zwar in diesem Fall für die Angehörigen der Kranken in dem Isenheimer Spital.[33]

Das Gemälde auf der Predella des ersten Wandelbilds

Die einschwingend geformte Predella (67 × 341 cm) blieb beim ersten und zweiten Wandelbild geöffnet. In der Kunstgeschichte wird das Thema meist als „Beweinung Christi“ (und nicht als „Grablegung“) bezeichnet, weil hier eine Figur auftaucht, die in keinem Evangelientext zur Grablegung Christi erwähnt wird: Der Apostel Johannes beugt sich über den toten Christus und hebt den Oberkörper des auf ein weißes Leintuch gebetteten Leichnams an. Daneben kauert in tiefer Trauer Maria, verschleiert und mit ineinander gelegten Händen, hinter ihr Maria Magdalena, die – wie auch unter dem Kreuz – verzweifelnd die Hände ringt. Es werden hier also dieselben drei Figuren dargestellt wie unter dem Kreuz in der Szene darüber.

Zu Füßen Christi liegt die Dornenkrone am Boden. Im Hintergrund sieht man eine Flusslandschaft mit einem Berg. Die offene Grabstätte und der Felsblock entsprechen der Darstellung auf der Bildtafel mit der Auferstehung. Die waagerechten Linien von Grabstätte und Landschaftshintergrund wirken der starken Betonung der Vertikalen im Hauptbild entgegen.

Weil in dieser „Beweinung Christi“ eine weniger sorgfältige Malweise angewendet worden sein soll, wird das Gemälde von einigen Wissenschaftlern als nicht von der Hand Grünewalds angesehen. „Tatsächlich sind aber nicht nur die einfallsreiche Konstruktion, sondern auch die schwarzen Konturen zur Hervorhebung bestimmter Volumina typisch für die Arbeitsweise des Meisters, der die Ausführung dieses Polyptychons durch mehrere Künstler beaufsichtigt hat.“[34]

Die Gemälde des zweiten Wandelbilds

Linke Bildtafel: Verkündigung

Der Erzengel Gabriel fährt wie ein Sturm in den kapellenartigen Raum und erschreckt Maria beim Lesen. Sie weicht zurück und lässt ihr Buch auf die Truhe vor ihr abgleiten. Die Bewegung Marias setzt sich gleichsam fort in dem zurückgeschobenen roten Vorhang hinter ihr. Das Kommen des Heiligen Geistes ist verbildlicht durch die herabschwebende Taube mit dem Strahlenkranz und durch den im Raum spürbaren Windstoß. Die Hitze des Strahlenkranzes lässt offensichtlich die Stange des hinteren Vorhangs rot aufglühen. Entgegen der üblichen Maltradition tritt der Engel von der rechten Seite an Maria heran; damit wollte Grünewald vermutlich zum Ausdruck bringen, dass der Verkündigungsengel von Gott herabgesandt ist, dessen Bild der Maler oben im Zentrum der mittleren Bildtafel aufleuchten lässt.[35]

Die stark bewegten Formen und leuchtend hellen Farben der Gewänder des Engels kontrastieren mit dem breit fallenden dunklen Kleid Marias. Die „sprechenden Hände“ beider Gestalten hat der Maler auch hier verwendet. Um die Übereinstimmung der Texte des Alten Testaments mit dem Geschehen des Neuen Testaments aufzuzeigen, ist im Kreuzrippengewölbe über Maria der Prophet Jesaja mit seiner Textstelle dargestellt, und zwar in Grisaille-Technik, vermutlich um dadurch den Zeitunterschied deutlich zu machen. Die Textstelle des Alten Testaments (Jesaja 7,14–15 ) lautet:

„Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und wird dessen Namen Emanuel nennen. Butter und Honig wird er essen, dass er Böses und Gutes zu unterscheiden wisse.“

Jesaja steht auf einer Wurzel, deren Ausläufer bis in das Gewölbe des Langhauses der Kirche hineinragen, in der diese Szene dargestellt ist; sie symbolisiert die sogenannte Wurzel Jesse.

Grünewald hat für die Verkündigungsszene einen in der Kunstgeschichte für die Verkündigung bis dahin selten dargestellten Ort gewählt. Maria kniet nicht in einem privaten Raum wie beispielsweise bei Rogier van der Weyden, der 1460 noch das Schlafgemach als Szene für seinen Altar gewählt hatte, sondern in einer Kapelle. Dies bezieht sich auf eine in der Legenda aurea aufgegriffene und ausgeweitete Überlieferung aus den Apokryphen. Danach verbrachte Maria ihre Kindheit im Tempel, um dort in den Schriften über die Ankunft des Messias zu lesen.

Die Architekturteile und das Fliesenmuster im Vordergrund erscheinen nur dann in der richtigen Perspektive, wenn der Betrachter seinen Standpunkt so wählt, dass er in der Mitte vor dem Retabel steht, also von rechts her auf die linke Tafel schaut. Der Raum in spätgotischen Formen könnte einer Kapelle in St. Martin in Bingen nachgebildet sein; sie liegt am anderen Ufer der Nahe, gegenüber der auf der Weihnachtstafel abgebildeten Kirche des ehemaligen Benediktinerinnenklosters Rupertsberg (siehe unter "Weihnachtsbild").

Die Verkündigungsszene wird in der bildenden Kunst bereits seit dem 5. Jahrhundert dargestellt. In der Altarkunst des 14. und 15. Jahrhunderts war sie ein beliebtes Motiv, häufig auch mit der Madonnen-Lilie als Symbol der Jungfräulichkeit. Grünewald hat auf diese Symbolik verzichtet und ein Gemälde von bis dahin selten dargestellter Dynamik geschaffen.

Mittlere Bildtafel: Engelskonzert und Menschwerdung Christi

Die linke Hälfte der mittleren Bildtafel wird von der rechten durch einen schmalen dunkelgrünen Samtvorhang (im Hintergrund) deutlich getrennt. Auf diese Weise kaschiert der Maler die Aufteilung der Mitteltafel in zwei Szenen, während er im Vordergrund eine Verbindung herstellt durch Bodenbelag, Badezuber, Nachttopf und Wiege.

Das Konzert der Engel ist auf Maria mit dem neugeborenen Jesus ausgerichtet. Es findet in einem spätgotischen Gehäuse mit zwei torartigen Kielbogenöffnungen statt, deren Säulen und Rippen reich mit naturalistischen Ranken und Blumen geschmückt sind. Auf den tragenden, vergoldeten Säulen stehen in silbernen Gewändern Mose (mit den Gesetzestafeln), Ezechiel (im Priestergewand), Jeremia (mit Prophetenmantel und Büßergürtel), Jesaja (etwas tiefer in einer Nische mit der Schriftrolle des Propheten) und Daniel (als jugendlicher Seher). Die musizierenden Engel sind unterteilt in eine vordere erleuchtete und bunt gekleidete Gruppe sowie in die dunkel gewandeten gefallenen Engel im Hintergrund. Der vor dem Gehäuse kniende große Engel spielt die Bass-Viola; dabei fällt auf, wie unnatürlich er den Bogen hält, vielleicht ein Hinweis darauf, dass hier nicht irdische, sondern himmlische Musik erklingt. Einige Engel haben eine Gloriole, die auf sie als himmlische Wesen hindeutet. Der Anführer der abgefallenen Engel, vermutlich Luzifer, hat grünlich schimmernde Flügel und einen pfauenähnlichen Kopfschmuck. Zur Bekämpfung dieser bösen Geister schickt Gott seinen Sohn auf die Erde.[36]

Unter der rechten Öffnung des Gehäuses zeigt sich die Jungfrau Maria, noch in Erwartung der Geburt, umgeben von einem rot-goldenen Strahlenkranz in den gleichen leuchtenden Farben wie bei dem Auferstandenen. Auf ihrem Kopf trägt sie eine rote Flammenkrone, für die eine Erklärung fehlt.[37] Über ihr schweben zwei Engel mit den für Maria bestimmten Insignien Krone und Zepter. Im Bogenfeld dieser Öffnung ist die Segnungsszene mit Melchisedek (Gen 14,18) dargestellt. Auf der Stufe zu Füßen Marias steht eine kunstvoll gearbeitete Glaskaraffe mit Salböl, durch Birgitta von Schweden als Zeichen der Jungfräulichkeit Marias gedeutet.[38] Bei der Glaskaraffe soll es sich um die früheste Abbildung eines Wetterglases mit Sturmanzeige in der Tülle als Ankündigung der stürmischen neuen Zeit handeln.

Diese Szene auf der linken Hälfte – vom dunklen Anführer der bösen Geister bis zu der Jungfrau Maria im Strahlenkranz – ist von einem schweren Behang überspannt, der links als Wandbehang beginnt und rechts unsichtbar ausläuft, optisch aber von einem Tympanon über der Jungfrau Maria fortgesetzt wird. Dies alles bleiben Deutungsversuche; eine allgemein überzeugende Sinnerklärung des Engelskonzerts wurde bis heute nicht gefunden. „Ein ähnliches Bild gibt es in der vorhergehenden deutschen Malerei nirgends, es fällt völlig aus dem Rahmen deutscher Ikonographie“, schreibt Ziermann.[39]

Auf der rechten Hälfte der mittleren Bildtafel wird die Menschwerdung Christi dargestellt („Weihnachtsbild“). Die Gottesmutter sitzt in einem ummauerten Garten mit verschlossener Pforte (Hortus conclusus). Sie hält ihr Kind im linken Arm und stützt den Kopf mit der rechten Hand. Dabei lächelt sie ihr Kind an, das mit einer Korallenkette spielt. Im Vordergrund stehen Badezuber, Nachttopf (mit hebräischen Schriftzeichen) und Wiege.

In diesem Bild finden sich symbolhafte Darstellungen: Das Kreuz auf der Pforte deutet auf die Kreuzigung Jesu hin, der Feigenbaum davor auf Maria und der Myrtenstrauch (als Zeichen der Brautleute) auf Joseph. Rote Rosen gelten nach den Kirchenvätern als Symbol der Blutzeugen; die sieben Blüten und Knospen könnten auf die sieben Schmerzen Marias hinweisen. Das Y-Zeichen (ein Stamm mit zwei gleichen Ästen) zwischen den Perlen der Kette könnte das Symbol der Stammeltern Adam und Eva sein; es verweist auf Christus als den neuen Adam und Maria als die neue Eva.[40]

Die kostbaren Kleider von Maria stehen im Kontrast zu der zerrissenen Windel, in der sie ihr Kind hält. Dadurch soll auf den Kreuzestod hingewiesen werden; denn der Gekreuzigte trägt auf der Kreuzigungstafel einen vergleichbaren zerfetzten Lendenschurz.

Hinter der Mauer im Mittelgrund ist ein Fluss zu sehen und am anderen Ufer eine Kirche im romanisch-frühgotischen Stil mit Klostergebäuden. Ein Vergleich mit Kupferstichen von Daniel Meisner[41] und Matthäus Merian[42] belegt, dass hier das Kloster Rupertsberg an der Nahe als Vorbild gedient hat, nämlich das durch Hildegard von Bingen 1150 gegründete Benediktinerinnenkloster im heutigen Bingerbrück, das 1857 dem Bau der Nahetal-Eisenbahn weichen musste. Für diese Annahme spricht auch, dass Grünewald sich um 1510 in Bingen aufgehalten und auf der dortigen Burg Klopp als „Wasserkunstmacher“ gearbeitet hat.[43]

Auf der Anhöhe oberhalb des Klosters verkünden Engel den Hirten die frohe Botschaft; hier findet sich der einzige Hinweis des Malers, dass es sich nicht nur um die Darstellung der Gottesmutter mit Kind, sondern (auch) um ein Weihnachtsbild handelt.

Hinter der Anhöhe türmen sich steile Berge, die – durch dunkle Wolken getrennt – in die immer heller werdende himmlische Sphäre übergehen, in der Gottvater mit Zepter und Weltkugel (Sphaira) im Strahlenkranz inmitten einer Engelschar erscheint. Das von hier ausgehende Licht erstreckt sich kegelförmig von den beiden vorderen musizierenden Engeln der linken Bildhälfte bis zur Klosterkirche am rechten Rand der rechten Bildhälfte.

Zu einem typischen „Weihnachtsbild“ fehlen Nacht, Höhle oder Stall, Joseph und die Krippe sowie Ochs und Esel. Um die Geburt im Stall anzudeuten, hat der Maler Krippe und Badezuber in den Madonnengarten gestellt.[44] Über dem Kopf des Jesuskinds sieht man, wie sich eine Schweineherde von einem Bergkamm zu Tal stürzt (in Anlehnung an Markus 5,1–20).

Für das Nebeneinander beider Bildhälften auf der mittleren Bildtafel werden verschiedene Erklärungen angeboten: Die Engel mit ihrer Königin huldigen dem Neugeborenen. Oder: Die Engel umgeben die schwangere Maria in Erwartung der Geburt, die dann auf der rechten Hälfte dargestellt ist. Oder: Beide Bildhälften enthalten Entsprechungen des Alten und des Neuen Testaments: die Engel musizieren im Tempel Salomos und begrüßen von dort aus den Heiland, während Maria und Kind im hortus conclusus sitzen; der Vorhang dazwischen ist „der symbolische Schleier des Tempels von Jerusalem, eine Schranke zwischen Gott und den Menschen, die bei Ankunft des Neuen Gesetzes fällt“.

Rechte Bildtafel: Auferstehung Christi

Über dem geöffneten Sarkophag schwebt der aus dem Grab erstandene Christus zum Himmel, umstrahlt von einem in hellen Farben abgestuften Lichtkreis, der zugleich Gloriole ist; das innere sonnengelbe Zentrum hat das Antlitz und den Oberkörper des Auferstandenen entmaterialisiert und das ihn umhüllende Tuch auf den Schultern gelb gefärbt. Der goldgelbe Lichtkern geht allmählich in rotes Licht über, das auf die oberen Teile des Leichentuchs ausstrahlt. Nach außen wird die Gloriole umschlossen von einem blauen Lichtkreis, dessen Widerschein sich auf den unteren Teilen des Leintuchs ausdehnt. Diese drei farbigen Lichtkreise wurden in der mittelalterlichen Theologie als Symbol der göttlichen Dreieinigkeit gedeutet. Das von der überirdischen Erscheinung ausgehende weiße Licht fällt auf den Sarkophag und blendet die Wächter. „Niemals vorher und nachher ist die Auferstehung so als Lichtwunder und selten in so triumphaler Gewaltsamkeit dargestellt worden.“[45]

Christus, der das wie von einem Windstoß geblähte Leichentuch hinter sich herzieht, zeigt mit erhobenen Händen seine Wundmale; alle fünf Wundmale sind mit einem kleinen Strahlenkranz umrahmt. Der ganze Leib Christi ist verklärt. Die gewählten Farben und Formen unterstreichen den inhaltlichen Gegenpol zu der Kreuzigungstafel. Der Maler hat es verstanden, die Mysterien von Verklärung, Auferstehung und Himmelfahrt zu verschmelzen.[46]

Diese Tafel vereinigt auch wieder die realistische Darstellungsweise Grünewalds (bei Sarkophag, Wächtern, Felsen und Sternenhimmel) mit mystischen, überirdischen Motiven. Im Vordergrund liegen die wie vom Blitz erschlagenen massigen Körper von zwei Wächtern, beide in mittelalterlichen Rüstungen. Der riesige Felsblock im Hintergrund scheint zu wanken. Er gefährdet zwei weitere Wächter, deren Fallbewegungen außerordentlich kunstvoll im Bild festgehalten sind; der eine stürzt zu Boden, der andere scheint unter dem Felsblock zusammenzubrechen.[47]

Verkündigungsengel

Verkündigungsengel Verkündigung: Prophet Jesaja mit dem Alten Testament

Verkündigung: Prophet Jesaja mit dem Alten Testament Engelskonzert: Die Propheten Ezechiel (links) und Jeremia (rechts)

Engelskonzert: Die Propheten Ezechiel (links) und Jeremia (rechts) Engelskonzert: Die abgefallenen Engel

Engelskonzert: Die abgefallenen Engel Gottvater mit der Engelschar

Gottvater mit der Engelschar Vermeintlich profane Alltagsgegenstände zu Füßen der Maria mit Kind

Vermeintlich profane Alltagsgegenstände zu Füßen der Maria mit Kind Ehemaliges Kloster Rupertsberg auf dem linken Ufer der Nahe

Ehemaliges Kloster Rupertsberg auf dem linken Ufer der Nahe.jpg.webp) Kloster Rupertsberg gegenüber von Bingen. Zeichnung von Ferdinand Luthmer (1902) nach dem Stich von 1638 bei Daniel Meisner

Kloster Rupertsberg gegenüber von Bingen. Zeichnung von Ferdinand Luthmer (1902) nach dem Stich von 1638 bei Daniel Meisner Auferstehung: Stürzender Wächter

Auferstehung: Stürzender Wächter

Der Altarschrein des dritten Wandelbilds

Aus stilistischen Gründen geht man heute davon aus, dass Niklaus von Hagenau (auch Niclas Hagnower oder Niclaus von Haguenau oder Meister Niclaus Bildhawer) den Altarschein und die Christusfigur in der Predella in den Jahren nach 1500 in seiner Straßburger Werkstatt geschaffen hat. Als Auftraggeber und Stifter kommt eigentlich nur der damalige Präzeptor Guido Guersi in Frage.[48][49]

Gesamtansicht der dritten Schauseite mit Predella

Gesamtansicht der dritten Schauseite mit Predella_jm01241.jpg.webp) Antonius als Abt (Mitte)

Antonius als Abt (Mitte)_jm01239.jpg.webp) Augustinus als Bischof (links)

Augustinus als Bischof (links)_jm01237.jpg.webp) Hieronymus als Kardinal (rechts)

Hieronymus als Kardinal (rechts) Predella, erste Gruppe von links: Matthäus, Jakobus d. J. und Matthias(?) („Buchgruppe“)

Predella, erste Gruppe von links: Matthäus, Jakobus d. J. und Matthias(?) („Buchgruppe“).jpg.webp) Predella, zweite Gruppe von rechts: Jakobus d. Ä., Simon und Thomas („Muschelgruppe“)

Predella, zweite Gruppe von rechts: Jakobus d. Ä., Simon und Thomas („Muschelgruppe“)

Altarschrein mit Antonius, flankiert von Augustinus und Hieronymus

Antonius (um 251–356)[50] wird als Vater des Mönchstums bezeichnet; er hat als Einsiedler im Wüstengebirge zwischen Nil und Rotem Meer gelebt und ist der Ordenspatron der Antoniter. Im Zentrum des geschnitzten Altarschreins sitzt Antonius auf einem Thronsessel, Kreuzstab und Buch (Ordensregel) haltend.[51][52]

Zu Füßen von Antonius ist ein Ferkel mit Glöckchen zu sehen. Die Antoniter waren berechtigt, ihre Schweine (mit Glöckchen) auf Gemeindeland weiden zu lassen. Vor dem Heiligen knien zwei Männer, die gedeutet werden können, der eine als Konverse mit einem Hahn als Zeichen seiner Umkehr und der andere als ein bekehrter Maure mit Turban, der ein Ferkel trägt und auf Antonius hinweist.

Im Gegensatz zu der vollplastischen Darstellung des Antonius sind die beiden Kirchenväter Augustinus und Hieronymus als Reliefs geschnitzt.[53] Augustinus (354–430)[54] im Bischofsornat hat die Stifterfigur des Guido Gersi zu seinen Füßen.[55] Beide richten ihren Blick auf Antonius im Mittelschrein. Sowohl die Stifterfigur als auch die beiden Männer zu Füßen von Antonius sind ihrer Bedeutung entsprechend kleiner dargestellt und tragen nicht die goldenen Festgewänder der Heiligen. Hieronymus (347–420)[56] ist mit der Bibel (der von ihm übersetzten Vulgata), dem Kardinalshut und einem Löwen abgebildet; der Löwe wurde nach der Legende sein ständiger Begleiter, nachdem er ihm einen Dorn aus der Pfote gezogen hatte. Von Hieronymus stammt die Lebensgeschichte des Eremiten Paulus von Theben, der in der linken Bildtafel dargestellt ist.

Predella: Christus und die zwölf Apostel

Zu dem dritten Wandelbild mit dem Altarschrein gehört auch die geöffnete Predella mit den geschnitzten Figurengruppen von Christus und den zwölf Aposteln. In der Mitte ist die Halbfigur von Christus zu sehen, der mit Segensgestus und Weltkugel als Erlöser der Welt dargestellt wird; sie stammt wie der Schnitzaltar von Niklaus von Hagenau.

Daneben reihen sich die Apostel (teilweise mit ihren Attributen) in Dreiergruppen aneinander, die Unterschiede im Stil aufweisen.[57] Sie werden zumeist der Werkstatt des Nikolaus von Hagenau zugeschrieben.[58]

Zur Rechten von Christus: Petrus (geschlossenes Buch), Andreas (Kreuz in X-Form) und Johannes (Kelch mit Giftschlange), die sogenannte „Kelch-Gruppe“; Matthäus (geöffnetes großes Buch), Jakobus der Jüngere (ohne Attribut) und Matthias oder Paulus (ohne Attribut), die sogenannte „Buch-Gruppe“. Zur Linken von Christus: Jakobus der Ältere (Pilgerhut und Muschel), Simon der Zelot (ohne Attribut) und Thomas (geschlossenes Buch), die sogenannte „Muschel-Gruppe“; Judas Thaddäus (geöffnetes kleines Buch), Philippus (übergroße Nase) und Bartholomäus mit geflochtenem Bart (das Messer als Attribut ging verloren), die sogenannte „Büchlein-Gruppe“.

Das Schnitzwerk in den drei Giebelfeldern

Im mittleren Giebelfeld[59] tragen zwei dünne Feigenbaumstämme das Laubwerk mit Ästen, die in symmetrisch gestalteten, maßwerkartigen Formen auslaufen. In dem geschnitzten Laubwerk sitzen die Vier geflügelten Wesen Stier, Mensch, Löwe und darüber der Adler, die Hieronymus als erster als Symbole der vier Evangelisten gedeutet hat, die aber bereits Irenäus von Lyon († um 202) den vier Evangelienbüchern zugeordnet hatte unter Berufung auf die Tetramorph-Vision des Propheten Ezechiel (Ez 1,1–14) und auf deren neutestamentliche Entsprechung in der apokalyptischen Himmels-Vision des Evangelisten Johannes (Offb 4,1–11). Bei der Darstellung im Giebel fällt auf, dass diese vier Symbolfiguren nicht einem zentralen Bild oder Symbol von Christus zugeordnet sind, wie es im Mittelalter üblich war, sondern um einen Engel mit Spruchband gruppiert sind.

Das Giebelfeld über dem Bischof Augustinus bestand vor der teilweisen Zerstörung 1793/94 aus drei Rebpflanzen mit Trauben, deren Stämme unmittelbar neben dem Rahmen vom Schreinsboden nach oben geführt waren, vergleichbar den beiden Feigenstämmen im Mittelgiebel. In den Reben verteilt saßen ursprünglich sieben Vögel.

Im Giebelfeld über dem Kardinal Hieronymus wachsen am Rand eine Weinrebe und eine Eiche, die ihre Früchte und Blätter im Giebel ausbreiteten. Im oberen Bereich ist auch ein Hopfenzweig zu erkennen, auf dem ein Rabenvogel und daneben auf jeder Seite drei weitere Vögel sitzen.

Die Gemälde auf den beiden Flügeln des dritten Wandelbilds

_jm01229.jpg.webp)

Besuch des Antonius bei Paulus von Theben

Auf der (ursprünglich) linken Bildtafel ist die von Hieronymus (vita Pauli von 377) überlieferte und durch die Legenda aurea des Jacobus de Voragine (um 1228–1298)[60] weiter verbreitete Szene dargestellt, wie Antonius den Einsiedler Paulus in der Wüste aufsucht und mit ihm spirituelle Gespräche führt.

Paulus von Theben (228–341)[61] gilt als der erste christliche Einsiedler; er lebte bis ins hohe Alter von 113 Jahren in der Wüste bei Theben. Um sein Leben fernab der Welt ins Bild zu setzen, hat Grünewald ihn als alten Mann mit vom Wetter gegerbter Haut, zerzaustem Haar, struppigem Bart und langen Fingernägeln gemalt; sein Gewand besteht aus geflochtenen Palmblättern. Paulus erzählt seinem Gast Antonius von dem Wunder, dass ihm ein Rabe täglich Brot in die Wüste bringt und ihn so am Leben erhält. Wie ersichtlich, hat der Rabe diesmal sogar eine zweite Portion für Antonius mitgebracht. Und nun streiten Antonius (als der jüngere von beiden) und der von ihm bewunderte Paulus mit lebhaften Gesten darüber, wem die Ehre zusteht, das Brot – wie beim Abendmahl mit Jesus – zu brechen. Zur Vorbereitung dieser Szene hatte Grünewald Vorstudien angefertigt, die auf der Rückseite der Körperstudien zur Figur des Sebastian für die Sebastians-Tafel erhalten geblieben sind.[62][63]

Antonius wird in beinahe allen Details anders als Paulus dargestellt: Er trägt die zeitgenössische Kleidung eines Antoniterabts mit weitem Mantel, der seinen Körper fast vollständig umhüllt. Er hat die rechte Hand in zurückhaltendem Redegestus erhoben und umfasst mit seiner Linken den Antoniter-Krückstock. Eine rote Kappe umrahmt sein Gesicht mit dem prüfenden, aber auch ehrfürchtigen Blick auf Paulus; sein gepflegter weißer Bart breitet sich über dem Mantel aus und endet in zwei Spitzen. Es wird vermutet, dass dieser Kopf ein Porträt des Stifters Guido Guersi sein soll, dessen Wappen unten links an dem Felsen zu sehen ist. Während Paulus einen aus alten Balken zusammengefügten Sitz benutzt, hat Antonius auf einem aus Ästen und Zweigen geflochtenen Stuhl Platz genommen. Die Tierwelt ist – außer dem Raben – mit dem äsenden Hirsch im Mittelgrund und der zwischen den beiden Heiligen ruhenden Hirschkuh vertreten.

Die das Bild prägende Landschaft hat Grünewald statt in eine Wüstengegend in eine für das Elsass typische Flusslandschaft mit Bergen im Hintergrund verlegt, von der in Anlehnung an die Legenda aurea vermutet worden ist, in ihr seien die verschiedenen Lebensetappen des Antonius bildhaft dargestellt: der Übergang von dem fruchtbaren Land im Hintergrund durch das Waldgebiet mit flechtenüberzogenen Bäumen und dann hinein in die Wüste mit einer Palme im Wüstensand. Dazu passen allerdings nicht die naturgetreu gemalten Heilpflanzen im Vordergrund,[64] denen heilende Eigenschaften bei der Behandlung der Mutterkornvergiftung zugeschrieben wurden (von links): Spitzwegerich, Eisenkraut und Breitwegerich (vor Antonius) sowie knolliger Hahnenfuß, Queckengras, Drüsenwurz, Spelt, Wundklee, Taubnessel, Klatschmohn, Kreuzenzian, Ehrenpreis, Schwalbenwurz und Cypergras (vor Paulus). Wollte der Maler hier andeuten, dass Antonius und Paulus sowohl geistliche Lehrer als auch Ärzte für eine kranke Welt sind?

Versuchung des Einsiedlers Antonius

Auf der (ursprünglich) rechten Bildtafel hat Grünewald die Versuchungen dargestellt, die Antonius in seiner Einsiedelei erlebt hat. Der Bildinhalt folgt weitgehend der Vita Antonii (um 360) des Kirchenvaters Athanasius des Großen, deren Inhalt im Mittelalter ebenfalls durch die Legenda aurea[65] verbreitet war. Im Gegensatz zu der Ruhe auf der linken Bildtafel ist der Angriff der Dämonen als Versuchung des Antonius auf dem rechten Flügel äußerst bewegt und beängstigend dargestellt.

Antonius liegt am Boden, hat den Oberkörper leicht aufgerichtet und versucht, sich vor den Angriffen der Dämonen zu schützen. Bei diesen Monstern handelt es sich um phantastische Mischwesen verschiedener Tierarten, aber auch um Mischformen von Tier und Mensch, die ihn bedrängen und auf ihn einschlagen. Auffallend ist das gehörnte Wesen mit den verstümmelten Händen am linken Bildrand, das Antonius den Mantel entreißen will; aber auch das schildkrötenartige Ungetüm im Vordergrund, das ihm in die rechte Hand beißt, in der er den Krückstock und den Rosenkranz hält. Auf diese Weise sollte vermutlich dargestellt werden, dass die Dämonen es auf die Attribute des Heiligen abgesehen hatten, durch die er als Helfer bei Krankheiten gekennzeichnet wurde. Das vorne links liegende menschenähnliche Wesen mit den Schwimmhäuten an den gespreizten Füßen scheint hinter Antonius Schutz vor den Dämonen zu suchen; seinen linken Armstrunk hat es klagend erhoben und mit der Rechten hält es einen zerrissenen Lederbeutel mit vergilbten Schriften; sein Körper trägt Symptome von Pest und Antoniusfeuer (aufgeblähter Bauch, Geschwüre, brandiger linker Arm, blaugrün verfärbte, absterbende Gliedmaßen[66]). Wie dieses menschenähnliche Wesen sind auch einige der angreifenden Monster von diesen Krankheitssymptomen befallen, so dass die Annahme naheliegt, der Maler habe den Patienten im Isenheimer Spital diese Dämonen als Krankheitsüberbringer vor Augen führen wollen. Sie greifen Antonius so an, wie die Krankheit die Männer und Frauen im Isenheimer Spital befallen hat.[67]

An Gesicht und Händen von Antonius sind keine Wunden zu erkennen. Offensichtlich ist rechtzeitig Gottvater in strahlendem Lichtglanz erschienen. Über der brennenden Holzhütte des Einsiedlers im Mittelgrund und der Gebirgslandschaft im Hintergrund sieht man, wie die bewaffnete Engelschar den Kampf gegen die Dämonen aufgenommen hat. Weil Antonius lange auf diese Rettung warten musste, hat er in seiner Not ausgerufen: „Wo warst Du, guter Jesus, wo warst Du? Warum bist Du nicht (früher) gekommen, um meine Qualen zu beenden?“ So steht es (in Latein) geschrieben auf dem Blatt an dem Baumstumpf im Vordergrund rechts.[68]

Besuch des Antonius bei Paulus, äsender Hirsch im Hintergrund

Besuch des Antonius bei Paulus, äsender Hirsch im Hintergrund Besuch des Antonius bei Paulus, Hirschkuh zu Füßen von Paulus

Besuch des Antonius bei Paulus, Hirschkuh zu Füßen von Paulus Versuchung des Antonius: Großer Vogel mit Knüppel

Versuchung des Antonius: Großer Vogel mit Knüppel Versuchung des Antonius: Kapuzenmann mit Buchbeutel

Versuchung des Antonius: Kapuzenmann mit Buchbeutel Versuchung des Antonius: Gehörntes Ungeheuer über Antonius

Versuchung des Antonius: Gehörntes Ungeheuer über Antonius

Nachwirkung

Seine größte Nachwirkung hatte der Altar in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1908 veröffentlichte Max Jakob Friedländer seine bebilderte Einführung Der Isenheimer Altar, die neben vielen anderen dem Verleger Reinhard Piper den Anstoß gab, sich mit dem Kunstwerk zu befassen. Im Ersten Weltkrieg wurde der Altar im Winter 1917 aus „Sicherheitsgründen“ nach München gebracht, wo er vom 24. November 1918 bis zum 27. September 1919 in der Alten Pinakothek gezeigt wurde. Die Ausstellung war ein überwältigender Erfolg; der Altar wurde zum Sinnbild der deutschen Kriegserfahrung und Tausende sahen ihn in einer Art „Wallfahrt“, wie Wilhelm Hausenstein beobachtete: „Nie können Menschen so zu einem Bild gewallfahrt sein; es sei denn in der Mitte des Mittelalters gewesen.“[69]

Thomas Mann sah den Isenheimer Altar am 22. Dezember 1918 in der Alten Pinakothek und notierte dazu in sein Tagebuch: „Starker Eindruck. Die Farben-Festivität der Madonnenscene geht mir in süßem Geschiller fast etwas zu weit. Das groteske Elend der Kreuzigung wirkt als mächtiger Kontrast. Flaubert-Reminiszenz vor der Antonius-Szene. Im Ganzen gehören die Bilder zum Stärksten, was mir je vor Augen gekommen.“[70] Öffentliche Meinung und Kunstwissenschaft interpretierten den Altar damals als nationales Kunstwerk, das „das deutsche Volk oder Wesen am meisten angeht“[69] und auch Künstler des Expressionismus beeinflusste, insbesondere Max Beckmann, Paul Klee, August Macke.[71] und Marianne von Werefkin. Sein Transport zurück nach Colmar im September 1919 wurde zum visuellen Ausdruck der Verluste durch den Versailler Vertrag.

Durch eine Lichtdruck-Mappe mit 49 Aufnahmen (s/w) aus dem Atelier Hanfstaengl, die von Oskar Hagen und Reinhard Piper ausgesucht waren, wurde der Altar weiten Kreisen des Bildungsbürgertums bekannt; Reproduktionen der Kreuzigungsszene hingen über den Schreibtischen vieler Theologen – so verschiedenen wie Paul Tillich, für den es „eines der seltenen Bilder“ ist, „die protestantischen Geist atmen und zugleich große Kunstwerke“ sind,[72] und Karl Barth, der „Johannes den Täufer auf Grünewalds Kreuzigungsbild mit seiner in fast unmöglicher Weise zeigenden Hand“[73] zum Inbegriff der Bibel und aller auf Christus bezogenen Theologie machte.

Inspiriert vom Isenheimer Altar schrieb Paul Hindemith 1935 eine Sinfonie und eine Oper mit dem Titel Mathis der Maler. Die Sinfonie besteht aus drei der Oper entnommenen Vor- und Zwischenspielen. Der erste Satz der Sinfonie bezieht sich auf das „Engelskonzert“ des Isenheimer Altars, der langsame Satz auf die Grablegung und das Finale schließlich auf die Versuchung des heiligen Antonius.

Eine detailgetreue Kopie wurde in jahrelanger Arbeit von dem Altmannshausener Pfarrer Karl Sohm angefertigt. Diese steht seit den 1950er Jahren in der Bamberger Stadtteilkirche St. Kunigund.

Literatur

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Editions ArtLys, Paris 2016.

- Francois-René Martin / Michel Menu / Sylvie Ramond: Grünewald, DuMont, Köln 2013.

- Reiner Marquard: Mathias Grünewald und die Reformation. Frank & Timme, Berlin 2009.

- Ewald M. Vetter: Grünewald: Die Altäre in Frankfurt, Isenheim, Aschaffenburg und ihre Ikonographie, Anton H. Konrad Verlag, Weißenhorn 2009.

- Pantxika Béguerie-De Paepe / Philippe Lorentz (Hg.): Grünewald und der Isenheimer Altar – Ein Meisterwerk im Blick, Museum Unterlinden, Colmar 2007.

- Horst Ziermann, Erika Beissel: Matthias Grünewald, Prestel Verlag, München 2001, ISBN 3-7913-2432-2.

- Reiner Marquard: Mathias Grünewald und der Isenheimer Altar. Erläuterungen – Erwägungen – Deutungen, Musée d' Unterlinden – Colmar, Calwer, Stuttgart 1996, ISBN 3-7668-3463-0.

- Emil Spath: Isenheim – Der Kern des Altar-Retabels – Die Antoniterkirche, Band I und II, Edition Symbolum, Freiburg 1997.

- Berta Reichenauer: Grünewald. Kulturverlag Thaur, Wien/München 1992, ISBN 3-85395-159-7.

- Armin-Ernst Buchrucker: Anmerkungen zur theologischen und symbolischen Deutung des Isenheimer Altars. In: Das Münster, Teil I: Vol. 41 (4), S. 269–276 (1988); Teil II: Vol. 42 (1), S. 50–53 (1989); Teil III: Vol. 42 (2), S. 127–130 (1989).

- Wilhelm Fraenger: Matthias Grünewald. Sonderausgabe, C.H. Beck, München 1986.

- Georg Scheja: Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald (Mathis Gothart Nithart), DuMont, Köln 1969.

- Heinrich Alfred Schmid: Die Gemälde und Zeichnungen von Matthias Grünewald, Verlag W. Heinrich, Straßburg 1911.

Nachwirkung im 20. Jahrhundert

- Ann Stieglitz: The Reproduction of Agony: toward a Reception-history of Grünewald’s Isenheim Altar after the First World War. In: Oxford Art Journal. 12 (1989), Heft 2, S. 87–103.

- Max Jakob Friedländer: Grünewalds Isenheimer Altar, Beckmann, München 1908, (2. erweiterte Auflage 1919)

- Wilhelm Hausenstein: Der Isenheimer Altar. Hirth, München 1919, DNB 361470908.

- Matthias Grünewald: Grünewalds Isenheimer Altar in neunundvierzig Aufnahmen. Mit einer Einführung von Oskar Hagen, Piper, München 1919 (2. Auflage 1924).

- Oskar Hagen: Matthias Grünewald, Piper, München 1923, DNB 362273995.

- Wilhelm Niemeyer: Matthias Grünewald – der Maler des Isenheimer Altars, Berlin 1921, DNB 580037789.

- Reiner Marquard: Karl Barth und der Isenheimer Altar, Calwer, Stuttgart 1995 (Arbeiten zur Theologie, Band 80).

Film

- Mathias Gruenewald und der Isenheimer Altar. (WDR, 1967) – Regisseurin: Georgia van der Rohe (Tochter von Mies van der Rohe).

Weblinks

Einzelnachweise

- Georg Scheja: Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald (Mathis Gothart Nithart), Köln 1969, S. 8ff.

- Elisabeth Clementz: Die Isenheimer Antoniter: Kontinuität vom Spätmittelalter bis in die Frühneuzeit? In: Michael Matheus (Hrsg.): Funktions- und Strukturwandel spätmittelalterlicher Hospitäler im europäischen Vergleich. Geschichtliche Landeskunde, Band 56, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2005.

- Adalbert Mischlewski: Grundzüge der Geschichte des Antoniterordens bis zum Ausgang des 15. Jahrhunderts (= Bonner Beiträge zur Kirchengeschichte 8) Köln / Wien 1976.

- https://www.joerg-sieger.de/isenheim/texte/i_06.php

- Reiner Marquard: Mathias Grünewald und die Reformation, Berlin 2009, S. 38f.

- Wilhelm Fraenger: Matthias Grünewald, Dresden 1983, S. 115ff.,149ff. und 300ff.

- Reiner Marquard: Mathias Grünewald und die Reformation, Berlin 2009, S. 21ff.

- Reiner Marquard: Mathias Grünewald und die Reformation, Berlin 2009, S. 39 mit Anm. 106

- Heinz Ladendon: Grünewald, Matthias, in: Neue Deutsche Biographie 7 (1966), S. 191ff.

- Tessa Friederike Rosebrook: Kurt Martin und das Musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Museums- und Ausstellungspolitik im "Dritten Reich" und in der unmittelbaren Nachkriegszeit, Berlin 2012, S. 79f.

- Reiner Marquard, Mathias Grünewald und die Reformation, Berlin 2009, S. 101f.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 50 f.

- Reiner Marquard: Mathias Grünewald und die Reformation. Berlin 2009, S. 9 7ff.

- Claude Lapaire: Rezension. In: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte. Band 46, 1989, S. 321 f.

- Die Befreiung der Farben, Basler Zeitung, 29. Juli 2011

- Die Erweiterung des Musée Unterlinden von Jacques Herzog & Pierre de Meuron

- Der berühmte Isenheimer Altar wird vollständig restauriert. Das wirft Fragen auf nach seiner künftigen Wirkung, NZZ, 20. Oktober 2018

- Francois-René Martin / Michel Menu / Sylvie Ramond: Grünewald, Köln 2013, S. 101ff. mit Rekonstruktionszeichnungen und S. 104f.

- Emil Spath: Isenheim, Der Kern des Altar-Retabels – Die Antoniterkirche, Freiburg 1997, Band I, S. 467ff.

- Heinrich Alfred Schmid: Die Gemälde und Zeichnungen von Matthias Grünewald, Straßburg 1911

- Heinrich Geissler: Der Altar – Daten und Fakten im Überblick. In: Max Seidel: Mathis Gothart Nithart Grünewald – Der Isenheimer Altar. Stuttgart 1973, S. 45

- Reiner Marquard: Mathias Grünewald und die Reformation, Berlin 2009, S. 102ff. mit weiteren Nachweisen.

- Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), Band 8, Freiburg 2004, Sp. 318ff.

- Lexikon der christlichen Ikonographie. Band 5. Freiburg 2004, Sp. 206 ff.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 67 ff.

- Christof Diedrichs: Woran stirbt Jesus Christus? Und warum? – Die Kreuzigungstafel des Isenheimer Altars von Mathis Gothart Nithart, genannt Grünewald. Norderstedt 2017, ISBN 978-3-7448-6877-8, S. 90ff. mit weiteren Nachweisen

- Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), Band 7, Freiburg 2004, Sp. 164ff.

- Winfried Nerdinger: Perspektiven der Kunst. Oldenbourg, 2006, ISBN 3-486-87517-5, S. 117.

- Ewald M. Vetter: Grünewald – Die Altäre in Frankfurt, Isenheim, Aschaffenburg und ihre Ikonographie. Weißenhorn 2009.

- Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), Band 7, Freiburg 2004, Sp. 108ff.

- Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), Band 7, Freiburg 2004, Sp. 516ff.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 61.

- Christof Diedrichs: Woran stirbt Jesus Christus? Und warum? – Die Kreuzigungstafel des Isenheimer Altars von Mathis Gothart Nithart, genannt Grünewald. Norderstedt 2017, S. 90ff.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 66.

- Francois-René Martin / Michel Menu / Sylvie Ramond: Grünewald, Köln 2013, S. 128f.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 78.

- Francois-René Martin / Michel Menu / Sylvie Ramond: Grünewald, Köln 2013, S. 144

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 80 ff.

- Horst Ziermann / Erika Beissel: Matthias Grünewald, München 2001, S. 122

- Emil Spath: Geheimnis der Liebe – Der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, Freiburg 1991, S. 54, 58

- Meisner / Kieser: Thesaurus philopoliticus oder Politisches Schatzkästlein, Faksimile-Neudruck mit Einleitung und Register von Klaus Eymann, Verlag Walter Uhl, Unterschneidheim 1972, 2. Buch, 2. Teil, Nr. 43

- Matthäus Merian: Topographia Archiepiscopatum Moguntinensis, Trevirensis et Coloniensis, herausgegeben von Lucas Heinrich Wüthrich, Kassel / Basel 1967, Seite 15ff.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 25.

- Wilhelm Fraenger: Matthias Grünewald, München 1983, S. 40.

- Georg Scheja: Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald, Köln 1969, S. 34ff.

- Francois-René Martin / Michel Menu / Sylvie Ramond: Grünewald, Köln 2013, S. 152

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 86.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 30 ff. und 92 ff.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Philippe Lorentz (Hrsg.): Grünewald und der Isenheimer Altar – Ein Meisterwerk im Blick. Museum Unterlinden, Colmar 2007, S. 54–62.

- Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), Band 5, Freiburg 2004, Sp. 205ff.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 92 ff.

- Georg Scheja: Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald (Mathis Gothart Nithart). Köln 1969, S. 26 f.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden. Paris 2016, S. 95 f.

- Lexikon der christlichen Ikonographie. Band 5. Freiburg 2004, Sp. 277 ff.

- Pantxika Béguerie-De Paepe, Philippe Lorentz (Hrsg.): Grünewald und der Isenheimer Altar – Ein Meisterwerk im Blick. Museum Unterlinden, Colmar 2007, S. 58.

- Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), Band 6, Freiburg 2004, Sp. 519ff.

- Pantxika Béguerie-De Paepe / Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden, Paris 2016, S. 32

- Emil Spath benennt einen konkreten Mitarbeiter: Der dritte Meister des Isenheimer Altar-Retabels – Desiderius Beychel. In: Cahiers Alsaciens d’Archéologie, d’Art et d’Histoire 1995, Band 38, ISSN 0575-0385, S. 207–220. Dagegen Pantxika Béguerie[-De Paepe]: Geleitwort. In: Reiner Marquard: Mathias Grünewald und der Isenheimer Altar, Stuttgart 1996, ISBN 3-7668-3463-0, S. XIV. „Dieser Teil war lange einem ‚Beychel‘ zugeschrieben, eine Hypothese, die jeglicher Grundlage entbehrt und auf einer Verwechslung beruht.“ Berenike Berentzen hält Hans Wydyz als Schnitzer für denkbar: Nicolaus Hagenower, Studien zum bildhauerischen Werk, Petersberg 2014, ISBN 978-3-7319-0046-7, S. 281 f. Beychel dagegen sei „ein fiktiver Künstler, hervorgegangen aus der fehlinterpretierten Bezeichnung (Beychel) eines Attributs.“

- Pantxika Béguerie-De Paepe / Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden, Paris 2016, S. 95f.

- Jacobus de Voragine: Legenda aurea – Goldene Legende, Hg. Bruno W. Häuptli, Freiburg 2014, S. 333ff.

- Lexikon der christlichen Ikonographie (LCI), Band 8, Freiburg 2004, Sp. 149ff.

- Georg Scheja: Der Isenheimer Altar des Matthias Grünewald (Mathis Gothart Nithart), Köln 1969, S. 30f.

- Francois-René Martin / Michel Menu / Sylvie Ramond: Grünewald, Köln 2013, S. 117ff. und 249ff. mit Abbildungen, auch zum folgenden Text.

- Emil Spath: Geheimnis der Liebe – Der Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, Freiburg 1991, S. 127

- Jacobus de Voragine: Legenda aurea – Goldene Legende, Hg. Bruno W. Häuptli, Freiburg 2014, S. 367ff.

- Daniel Carlo Pangerl: Antoniusfeuer. Die rätselhafte Plage. In: Medizin im Mittelalter. Zwischen Erfahrungswissen, Magie und Religion (= Spektrum der Wissenschaften. Spezial: Archäologie Geschichte Kultur. Band 2.19), 2019, S. 50–53, hier: S. 52.

- Francois-René Martin, Michel Menu, Sylvie Ramond: Grünewald, Köln 2013, S. 110.

- Pantxika Béguerie-De Paepe / Magali Haas: Der Isenheimer Altar – Das Meisterwerk im Musée Unterlinden, Paris 2016, S. 102ff.

- Stieglitz: The Reproiduction of Agony. 1989, S. 132, Anm. 32.

- Thomas Mann: Tagebücher 1918–1921. hrsg. v. Peter de Mendelssohn. Fischer, Frankfurt am Main 2003, S. 113.

- Mathias Mayer: Alles Entsetzliche nimmt dieses Werk vorweg, FAZ vom 9. Juli 2016.

- Systematische Theologie. Band 3, S. 229; vgl. auch Paul Tillich: On Art and Architecture. hrsg. v. John Dillenberger. Crossroad, New York 1989, S. 99, 161: the greatest German picture ever painted.

- Aargauer Vortrag von 1920, zitiert nach Eberhard Busch: Karl Barths Lebenslauf. Kaiser, München 1986, S. 128.