Hampton Court Palace

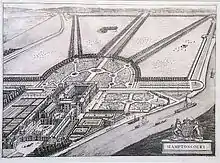

Hampton Court Palace ist ein Schloss im äußersten Südwesten Londons am linken Ufer der Themse im Stadtbezirk Richmond upon Thames. Das Schloss war von 1528 bis 1737 eine bevorzugte Residenz der englischen und britischen Könige. Ursprünglich wurde es im Tudorstil erbaut, gegen Ende des 17. Jahrhunderts und im 18. Jahrhundert wurden große Teile im Stile des englischen Barock umgebaut. Mit seinen gewaltigen Ausmaßen, seiner prächtigen Innenausstattung und seinen ausgedehnten Gärten gilt es als eines der Hauptwerke des Tudorstils und des Barocks in England.

Das Schloss erlebte mehrere königliche Hochzeiten, Geburten und Sterbefälle. Heinrich VIII. heiratete hier seine sechste Gemahlin Catherine Parr. Sein Sohn Eduard VI. wurde im Schloss geboren und getauft, dessen Mutter Jane Seymour sowie die Frau Jakobs I., Anna starben in dem Schloss, und Wilhelm III. erlitt im Park einen Reitunfall, an dessen Folgen er wenig später starb.

Geschichte

Das Landgut im Mittelalter

Seit 1236 unterhielt der Johanniterorden an dieser Stelle ein Landgut. Ausgrabungen und Urkunden belegen, dass der Hof aus einer großen Scheune sowie einem steinernen Verwaltungsgebäude bestand, jedoch wahrscheinlich keine oder nur sehr begrenzte Wohnräume hatte. Im 14. Jahrhundert wurde die Anlage um ein Wohngebäude ergänzt, da das Gut aufgrund der günstigen Lage zwischen den königlichen Palästen in Sheen und Byfleet als Übernachtungsquartier genutzt wurde. Nachdem der königliche Palast bei Byfleet zu Beginn des 15. Jahrhunderts wieder aufgegeben wurde, verlor Hampton wieder seine Funktion als Übernachtungsquartier. Wie viele andere Güter wurde wohl auch Hampton in dieser Zeit von den Johannitern nicht mehr selbst bewirtschaftet, sondern verpachtet. Der erste namentlich überlieferte Pächter war der Höfling Giles Daubeney, der das Gut 1494 übernahm. Daubeney wurde im Folgejahr Lord Chamberlain von Heinrich VII. Da der König wieder das nahe gelegene Schloss Richmond als Residenz nutzte, besuchte er auch öfters Daubeney auf seinem Landgut Hampton. Daubeney ließ deshalb verschiedene Ausbauten vornehmen, starb aber bereits 1508.

Das Schloss in der Tudor-Zeit

Der Erzbischof von York, Thomas Wolsey, pachtete das Gut 1514 für 99 Jahre. Er wurde bereits im Folgejahr Kardinal und Lordkanzler und baute das Haus aus dem 14. Jahrhundert in den kommenden sieben Jahren nach den Entwürfen von Henry Redman zu einem prächtigen Landschloss aus. Der Palast enthielt nicht nur eine luxuriöse neue Bischofswohnung, sondern auch drei Gästeappartements für die königliche Familie sowie eine hohe Kapelle. Wolsey wurde wegen seines Lebensstils und vor allem wegen seiner prächtigen Paläste York Place und Hampton Court heftig kritisiert; so spottete der Dichter John Skelton 1522 mit seinen Versen „Why Come Ye Not to Court?“, dass der königliche Hof zwar die Exzellenz, der Hof (engl. Court) von Hampton Court jedoch die Überlegenheit besitze. Da Wolsey beim Papst nicht die Scheidung von Heinrich VIII. von seiner ersten Frau Katharina von Aragon erwirken konnte, verlor er schließlich die Gunst des Königs und 1528 sowohl York Place als auch Hampton Court, die beide von Heinrich VIII. in Besitz genommen wurden.

Hampton Court wurde schnell die neue Lieblingsresidenz von Heinrich VIII. In gerade einmal zehn Jahren verbaute er die enorme Summe von £ 62.000 – nach heutigem Wert etwa £ 18 Millionen – an dem Schloss. Als die Arbeiten um 1540 abgeschlossen wurden, galt es als eines der prächtigsten und modernsten Schlösser in England. Das Schloss besaß eine prächtige Kapelle, einen großen Bankettsaal, Tennisplätze, Bowlingbahnen, Gärten und einen fast 450 ha großen Wildpark. Das Schloss verfügte über eine große, wassergespülte Toilette mit 28 Plätzen, das große Haus der Erleichterung, die Wasserversorgung erfolgte mit Hilfe von Bleirohren aus dem 5 km entfernten Coombe Hill bei Kingston.

Alle sechs Frauen Heinrichs wohnten im Palast und erhielten jeweils aufwendig gestaltete Wohnungen. Seine eigenen Wohnräume ließ Heinrich mindestens sechsmal umbauen und renovieren. Daneben gab es Wohnräume für seine Kinder und für eine große Anzahl Höflinge, Gäste und Diener.

Der König empfing in dem Schloss zahlreiche Gäste und Besucher aus ganz Europa. Am berühmtesten war der sechs Tage währende Besuch des französischen Botschafters im August 1546, als der Palast neben dem etwa 1300 Personen zählenden Hofstaat Heinrichs etwa zweihundert Gäste beherbergte. Zu diesem Zweck war das Schloss von einem prächtigen Zeltlager umgeben. Auch die Heinrich auf dem Thron folgenden Kinder nutzten das Schloss als Residenz. Elisabeth I. ließ einige kleinere Umbauten vornehmen, darunter den der östlichen Küche.

Das Zeitalter der Stuarts

Das relativ bescheidene Leben am Hofe Elisabeths änderte sich unter ihrem Nachfolger Jakob I. Jakob ging oft im Wildpark auf die Jagd, bei Hofe fanden nun häufiger Bälle, Bankette und Maskeraden sowie zahlreiche, zunehmend aufwendigere Theateraufführungen statt. Shakespeare und die King’s Men spielten nachweislich Weihnachten 1603 in der großen Halle vor dem König. 1604 fand im Schloss unter Jakobs Vorsitz eine Synode der anglikanischen Kirche statt, auf der die King-James-Bibel, die einflussreichste Übersetzung der Bibel in englischer Sprache, in Auftrag gegeben wurde. Jakobs Sohn und Nachfolger Karl I. ließ einige Umbauten vornehmen, darunter einen neuen Tennisplatz sowie neue Brunnen mit Fontänen im Garten. Karl war auch ein begeisterter Kunstsammler und erwarb zahlreiche Gemälde und Skulpturen namhafter Künstler. Die bedeutendste dieser Erwerbungen ist der Triumph des Julius Caesar von Andrea Mantegna. Dieses um 1485 entstandene Meisterstück der Renaissancemalerei wurde 1629 im Auftrag des Königs den Herzögen von Mantua abgekauft und 1630 nach Hampton Court gebracht.

Während des englischen Bürgerkriegs wurde das Schloss 1645 von Parlamentstruppen besetzt. Der königliche Besitz wurde verzeichnet und dann großteils verkauft, die Verzierungen der Kapelle von den radikalen Puritanern entfernt. 1647 geriet Karl I. in Gefangenschaft und wurde nach Hampton Court gebracht. Er wurde in ehrenvoller Haft gehalten und genoss zahlreiche Freiheiten. Nach drei Monaten nutzte er die Gelegenheit zur Flucht, entkam aus seinem Schlafzimmer in den Garten und mit einem auf ihn wartenden Boot an der Themse. Seine Flucht endete jedoch auf der Insel Wight, wo er wieder in Gefangenschaft geriet, nach London gebracht und schließlich am 30. Januar 1649 hingerichtet wurde.

Während des Commonwealth nutzte der Lordprotektor Cromwell ab 1654 das Schloss als Land- und Jagdsitz. Er behielt auch den Triumph Caesars in seinem Privatbesitz, seine Tochter Maria heiratete in der königlichen Kapelle.

Karl II. bevorzugte Windsor Castle als Landsitz und hielt sich seltener in Hampton Court auf. Er ließ jedoch an der Südostecke des Palastes für seine Mätresse Barbara Villiers und seine illegitimen Kinder eine Wohnung neu einrichten. Diese barock ausgestatteten Räume standen in völligem Kontrast zu den im Tudorstil eingerichteten Räumen.

Ausbau in der Barockzeit

Unter Wilhelm III. und Maria II. wurde das Schloss entscheidend umgebaut. Schon bald nachdem sie auf den Thron gelangt waren, beauftragen sie Christopher Wren mit dem Umbau und der Erweiterung des Schlosses. Wren orientierte sich am Entwurf Hardouin-Mansarts für das neue Versailler Schloss, kombinierte aber Ziegel und Stein, um eine monotone Fassade zu vermeiden. Sein ursprünglicher Plan sah mit Ausnahme der Großen Halle den Abbruch des gesamten Palastes vor. Da dafür weder die Zeit noch die finanziellen Mittel zur Verfügung standen, konnte er nur den Süd- und den Ostflügel sowie den Brunnenhof im Barockstil neu errichten. Die Arbeiten begannen im Mai 1689. Da Wilhelm rasche Baufortschritte erwartete, erfolgte der Bau überhastet. Im Dezember 1689 stürzte ein großer Teil des neuen Südflügels wieder ein. Dabei wurden zwei Bauarbeiter getötet und elf verletzt. Die Untersuchung nach der Unfallursache führte zu bitteren Streitereien, doch schnell wurde klar, dass die Ursache in der überhasteten Bauausführung lag. Als die Arbeiten wieder aufgenommen wurden, wurden sie langsamer und sorgfältiger ausgeführt.

Durch den Tod der Königin im April 1694 wurden die Arbeiten unterbrochen, und die Gebäude blieben im Rohbau stehen. Erst nach dem Ende des pfälzischen Erbfolgekriegs 1697 verfügte der König wieder über die Zeit und die Mittel für den Weiterbau. Nachdem 1698 der Whitehall-Palast abgebrannt war, ließ Wilhelm den Weiterbau seines neuen Schlosses beschleunigen. Anstelle von Wren bestimmte Wilhelm dessen bisherigen Stellvertreter William Talman zum Bauleiter, der den Neubau schließlich zu einem geringeren Preis als von Wren geschätzt vollendete.

Wren und Talman gestalteten die Ost- und Südfassade des Schlosses vollständig um. Die vielgestaltige Fassade aus der Tudorzeit mit zahlreichen Türmen und Schornsteinen wurde durch eine große, elegante Barockfassade ersetzt, die die Gartenansicht des Schlosses bis heute beherrscht. Im Schloss entstanden prächtige Paradezimmer, die von den damals besten Künstlern Englands ausgestattet wurden, und auch die Gärten wurden als Barockgärten neu angelegt. Zahlreiche neue Pflanzen, darunter viele exotische aus der Sammlung von Königin Maria, bereicherten den Garten. Wilhelm starb schon 1702, als die Innenausstattung noch nicht abgeschlossen war. Seine Nachfolgerin Anne kam trotz ihrer angeschlagenen Gesundheit zur Jagd nach Hampton Court, doch ihre Hauptwohnsitze waren Windsor Castle und Kensington Palace, so dass der weitere Innenausbau des Schlosses stockte. Erst Georg II. zeigte als Prince of Wales wieder Interesse an dem Schloss und ließ von John Vanbrugh die Paradezimmer vollenden. Nach seiner Thronbesteigung wohnten Georg II. und seine Frau Caroline nach 1727 wieder häufiger in Hampton Court, wo sie einige Räume neu ausstatten ließen. Nach dem Zerwürfnis mit seinem ältesten Sohn Friedrich Ludwig und dem Tod seiner Frau verließen der König und sein Hof 1737 Hampton Court Palace.

Von 1737 bis heute

Da auch Georg III. nicht im Schloss wohnte, erhielten ab den 1760er Jahren von der Krone Begünstigte, um Krone oder Land verdiente Personen, kostenloses Wohnrecht im Schloss. Dadurch entstanden mit der Zeit zahllose unterschiedlich große und ausgestattete Wohnungen. Die meisten Wohnungen waren sehr geräumig, wenn auch nicht immer luxuriös. Zu den Bewohnern gehörten unter anderem Olave Baden-Powell, die Witwe des Gründers der Pfadfinderbewegung, Großfürstin Xenia von Russland, der aus den Niederlanden vertriebene Statthalter Wilhelm V., ein Enkel Georgs II. sowie der Physiker Michael Faraday. 1838 gab Königin Victoria die Prunkräume des Schlosses zur Besichtigung frei. Zwischen 1838 und 1851 wurden weite Teile des Schlosses restauriert, die große Halle, das Torhaus und die Westfassade wurden „re-tudorisiert“. Eine zweite Restaurierung zwischen 1875 und 1900 nahm mehr Rücksicht auf historische Vorbilder. 1986 beschädigte ein Feuer Teile des Hampton Court Palace. Das Feuer brach in einer der Begünstigtenwohnungen oberhalb der Paradezimmer des Königs aus. Die von Christopher Wren gewählte Deckenkonstruktion in diesem Teil des Palastes verhinderte ein schnelles Übergreifen des Feuers auf die darunterliegenden Räume. Das Feuer wurde frühzeitig genug entdeckt, um die tragbaren Kunstwerke aus den Paradezimmern des Königs retten zu können. Die Deckenmalereien und die hoch oben an den Wandvertäfelungen festgenagelten dekorativen Schnitzereien Grinling Gibbons nahmen jedoch durch Feuer und Löschwasser Schaden. Eine mehr als zwei Meter lange Schnitzerei von Gibbons, die die Seite einer Tür einrahmte, verbrannte vollständig.[1] Die Reparaturen dauerten sechs Jahre und wurden erst 1995 vollständig abgeschlossen, die königlichen Gemächer wurden wieder in den Zustand des 18. Jahrhunderts versetzt.[2]

Am 27. Oktober 2005 fand unter der Ratspräsidentschaft von Tony Blair ein informeller EU-Gipfel in der großen Halle statt.

Heute gehört das Schloss Historic Royal Palaces, einer unabhängigen gemeinnützigen Organisation, die die ungenutzten königlichen Paläste betreut. Einige königliche Begünstigte bewohnen noch immer Wohnungen im Schloss, aber die königlichen Gemächer, die Küchen und weite Teile des Schlosses sowie die Gärten können besichtigt werden.

Anlage

Die gewaltige, eine Fläche von 2,43 ha bedeckende Anlage besteht aus zwei Schlössern: im Westen die Anlage im Tudorstil, im Südosten das Barockschloss.

Der Zugang zum Schloss führt heute vom Ende des 17. Jahrhunderts errichteten Trophäentor auf die Westfassade des Schlosses zu. Durch die Restaurierungen des 19. Jahrhunderts erscheint diese zwei- bis dreistöckige Ziegelfassade heute wieder im Tudorstil mit Zinnen, Türmen und zahlreichen verzierten Schornsteinen. Durch einen Torturm, das sogenannte Pförtnerhaus, gelangt man in den Haupthof, der noch am ehesten das Bild des Schlosses im 16. Jahrhundert wiedergibt. Durch den gegenüberliegenden Torturm, das Anne-Boleyn-Tor, gelangt man in den Uhrenhof. Der Hof erhielt seinen Namen von der am Torturm befindlichen astronomischen Uhr, die 1540 von Nicolas Oursian erbaut wurde. Die Nordseite des Uhrenhofs nimmt die große Halle ein, die Kolonnade auf der Südseite stammt von dem Umbau durch Christopher Wren. Ein neugotisches Tor von 1732 führt in den Brunnenhof, der von den vierflügeligen Schlossbauten Wrens umgeben ist. Im Erdgeschoss läuft ein Arkadengang um diesen Hof. Im ersten Obergeschoss liegt das Piano nobile mit den Paradezimmern, die weiteren Obergeschosse enthielten Wohnungen für Höflinge.

Die zum Garten zeigende Ost- und Südfassaden sind das Werk von Christopher Wren. Die beiden Flügel sind viergeschossig, der Mittelteil der Ostfassade wird durch einen Dreiecksgiebel mit einem Relief von Caius Gabriel Cibber betont, der Mittelteil der Südfassade durch eine Verblendung mit hellem Portland-Stein.

Der Nordteil des Schlosses besteht aus den Küchen und Wirtschaftsgebäuden, die um mehrere kleinere Höfe angelegt sind.

Innenausstattung

Große Teile der Innenausstattung sind erhalten oder wurden wiederhergestellt. Die Räume sind vor allem mit Gemälden und Wandteppichen des 16. und 17. Jahrhunderts ausgestattet, die zur Royal Collection gehören. Im Rahmen verschiedener Besichtigungstouren können heute folgende Bereiche des Schlosses besichtigt werden:

Die Staatsgemächer Heinrichs VIII.

Die prunkvoll ausgestatteten Privaträume Heinrichs VIII. wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts abgerissen. Dennoch sind zahlreiche Räume aus der Tudor-Zeit erhalten oder wurden wiederhergestellt, darunter:

- Die königliche Kapelle, die ursprünglich unter Kardinal Wolsey erbaut wurde. 1535 erhielt sie eine neue, prächtig geschnitzte und gewölbte Holzdecke. Die übrige Ausstattung stammt zum Großteil aus der Zeit Königin Annes und aus dem 19. Jahrhundert. Die Wandmalereien stammen von James Thornhill, der Altaraufsatz von Grinling Gibbons.

- die große Halle, der größte Raum des Schlosses. Der 32 m lange, 12 m breite und 18 m hohe Saal wurde 1532 errichtet und ersetzte einen älteren, kleineren Saal. Der Saal diente als Speisesaal und als Eingangshalle zu den dahinterliegenden Staatsgemächern. Er besitzt ein prächtiges Hammerbalken-Gewölbe, die Wände sind mit Das Leben Abrahams darstellenden Wandteppichen bedeckt, die um 1540 von dem Brüsseler Weber Willem Kempaneer gefertigt wurden und vermutlich von Anfang an zur Ausschmückung des Saals gedacht waren.

- Die große Wachstube beherbergte einst die Yeomen of the Guard, die königliche Leibwache. Der Saal wurde unter Wren verändert, doch die Deckenverzierungen und die Wandteppiche stammen noch aus der Tudor-Zeit.

- Die Spukgalerie wurde unter Kardinal Wolsey erbaut und verband die königliche Kapelle mit dem restlichen Schloss. Ihren Namen erhielt sie durch Katharina Howard, die fünfte Gemahlin Heinrichs VIII., die sich ihren Bewachern entriss, als sie des Ehebruchs beschuldigt wurde und in den Tower gebracht werden sollte. Sie wollte den König in der Kapelle um Gnade anflehen, wurde jedoch in diesem Korridor wieder eingeholt und laut schreiend zurückgebracht. Der König soll ungerührt seine Andacht fortgesetzt haben, der Geist Katharinas soll seitdem laut jammernd durch den Korridor laufen. Die Galerie ist mit Wandteppichen aus dem 16. Jahrhundert ausgeschmückt.

Die Küchen aus der Tudor-Zeit

Die Anlage neuer Küchen für seinen Hofstaat von 600 Personen gehörte zu den ersten Baumaßnahmen Kardinal Wolseys. Für den 1200 Personen umfassenden Hofstaat Heinrichs VIII. wurden die Küchen 1529 auf über 50 Räume mit einer Fläche von 3350 m² erweitert, die um mehrere Höfe lagen. Im 18. Jahrhundert wurden die Küchen zu Wohnungen umgebaut, ihre Restaurierung wurde 1991 abgeschlossen.

Die Wolsey-Räume und die Renaissancegemäldegalerie

Im Obergeschoss des Uhrenhofs liegen die um 1520 errichteten Wolsey-Gemächer, die vermutlich die Privaträume des Kardinals waren. Die sechs Räume wurden im 18. Jahrhundert umgebaut, enthalten aber noch viele Einrichtungsteile wie Kamine, Wandtäfelungen und Decken aus der Erbauungszeit. Die Bilder in der angrenzenden Renaissancegemäldegalerie werden von Zeit zu Zeit ausgetauscht. Der Bestand umfasst Werke aus dem 16. und 17. Jahrhundert, unter anderem von deutschen und flämischen Malern wie Lucas Cranach der Ältere, Pieter Bruegel der Ältere, Joos van Cleve und Quentin Massys, sowie von italienischen Meistern wie Correggio, Dosso Dossi, Lorenzo Lotto, Franciabigio, Parmigianino und Tizian.

Die Paradezimmer des Königs

Die gegen Ende des 17. Jahrhunderts von Wren erbauten Paradezimmer im Piano Nobile des Südflügels ersetzten die Staatsgemächer Heinrichs VIII. Nach den 1986 erlittenen Feuerschäden wurden die Räume bis 1995 restauriert und sind heute wie zum Zeitpunkt ihrer Fertigstellung 1700 im prächtigen Barockstil ausgestattet.

- Das Treppenhaus wurde von Antonio Verrio ausgemalt, die Malereien verherrlichen Wilhelm III. Die schmiedeeisernen Geländer stammen von Jean Tijou.

- Die Wände der Wachstube sind mit mehr als 3000 Musketen, Pistolen, Schwertern und anderen Waffen in symmetrischen Mustern bedeckt.

- Im Empfangssaal hängen zwei Wandteppiche, die 1540 für den Whitehall-Palast gefertigt wurden und seit 1700 diesen Raum schmücken.

- Im großen Empfangssaal hängen drei Wandteppiche, die zur Serie Das Leben Abrahams aus der großen Halle gehören.

- Das große Schlafgemach diente fast ausschließlich der Hofzeremonie. Der Raum ist mit prächtigen Wandteppichen ausgestattet, die Schnitzereien der Decken- und Wandfriese stammen von Grinling Gibbons, die Deckenmalerei von Antonio Verrio. Dieser schuf auch die Deckenmalerei im angrenzenden kleinen Schlafgemach, dem eigentlichen königlichen Schlafzimmer.

Weitere Räume sind das Esszimmer, der Salon und das Kabinett. Eine Hintertreppe führt in das Erdgeschoss, in dem die aus drei Räumen bestehende Privatwohnung des Königs liegt. In der ebenfalls im Erdgeschoss liegenden Orangerie befinden sich heute die Originale der Statuen aus dem Privatgarten des Königs, wo sie durch Kopien ersetzt wurden. An die Orangerie grenzen der Privatsalon, das Privatkabinett und das private Speisezimmer des Königs. Im Privatsalon hängt ein Porträt von Wilhelm III. und Maria II. von Adam Frans van der Meulen, im Speisezimmer die Schönen von Hampton Court, von Godfrey Kneller gemalte Bildnisse der „würdevollsten Hofdamen im Dienst Ihrer Majestät der Königin“.

Die Paradezimmer der Königin

Im Piano Nobile der um den Brunnenhof liegenden Nord- und Ostflügel befinden sich die Paradezimmer der Königin. Die Ausstattung der Räume wurde nach dem Tod von Königin Maria 1694 unterbrochen, nach Wiederaufnahme der Bauarbeiten ließ Wilhelm die Galerie und das Studierzimmer vollenden. Königin Anne ließ den Salon vollenden, die anderen Räume blieben unvollendet. Zwischen 1716 und 1718 ließen der Prince und die Princess of Wales, der spätere Georg II. und seine Frau Caroline das Privatappartement und einige weitere Räume ausstatten. Die Ausschmückung dieser Räume wurde jedoch erst nach ihrer Thronbesteigung 1727 vollendet.

- Das Treppenhaus der Königin wurde erst 1734 von William Kent ausgeschmückt. Die Westwand ziert Merkur überreicht die freien Künste an Apollo und Diana, ein 1628 von Gerrit van Honthorst geschaffenes Gemälde, das Karl I. und seine Frau als Apollo und Diana darstellt und George Villiers als Merkur.

- Die angrenzende Wachstube wurde vermutlich von John Vanbrugh ausgeschmückt. Der von Grinling Gibbons geschaffene Kamin wird von Standbildern von Leibgardisten gerahmt.

- Im Empfangssaal befinden sich drei bedeutende Gemälde: Joseph und Potifars Weib von Orazio Gentileschi, Wildschweinjagd von Frans Snyders und Satyrn und schlafende Nymphen von Snyders und Rubens.

- Im Speisesaal hängen vier Gemälde von Sebastiano Ricci, der Marmorkamin stammt von Grinling Gibbons.

- Der Salon nimmt die Mitte der Ostfassade ein und gewährt einen Blick über den 1 km langen großen Kanal und die begleitenden Alleen. Die von Antonio Verrio geschaffenen Wandgemälde wurden erst 1899 wieder aufgedeckt, weil Georg II. die Wände verkleiden und Mategnas Triumph Caesars in dem Raum aufhängen ließ.

- Im Schlafzimmer steht noch das 1715 geschaffene Prunkbett. Die Deckengemälde stammen von James Thornhill, die Wandteppiche stammen aus dem 17. Jahrhundert.

- Die große Galerie ist mit die Lebensgeschichte Alexander des Großen darstellenden Brüsseler Gobelins ausgestattet.

Weiter gehören noch das Audienzzimmer, das Kabinett und einige kleinere Räume zu den Paradezimmern.

Die georgianischen Räume

Im Piano Nobile um den Brunnenhof liegen die georgianischen Räume, die im Zustand von 1737 ausgestattet sind, als der König und sein Hof zum letzten Mal das Schloss benutzten.

- Zum Uhrenhof liegen die drei Räume des Cumberland-Appartements, die 1732 für den Duke of Cumberland, den zweitältesten Sohn Georgs II. eingerichtet wurden. Dahinter liegt das kleine Wolsey-Kabinett mit einer um 1530/1540 geschaffenen Decke und Gemälden aus dem frühen 16. Jahrhundert.

- Die Verbindungsgalerie zieren Porträts der Schönen von Windsor, eine 1662 bis 1665 von Peter Lely gefertigte Porträtsserie der schönsten Frauen am Hofe Karls II.

- Die Karton-Galerie im Südflügel wurde als Bildergalerie erbaut, um hier Raffaels Die Taten der Apostel auszustellen. Diese Zeichnungen auf Karton, die Raffael um 1516 als Vorlagen für die Apostelteppiche angefertigt hat, wurden 1623 von Karl I. erworben. Die Apostelteppiche waren als Wandteppiche für die Sixtinische Kapelle bestimmt. Die Originale der Kartons wurden 1865 dem Victoria and Albert Museum übergeben, stattdessen hängen in der Galerie von Henry Cooke 1697 gezeichnete Kopien.

- Im Ostflügel befinden sich die Privatgemächer der Königin. Diese Räume wurden ursprünglich von Wren für Maria II. entworfen, jedoch nach 1694 nicht vollendet. 1716 wurden sie für den Prince und die Princess of Wales eingerichtet. 1995 wurden sie restauriert und erscheinen heute im Zustand von 1730. Zum Privatappartement gehören neben einigen kleineren Räumen der Privatsalon, das private Schlafzimmer, das Ankleide- und Badezimmer, das Esszimmer und der überkuppelte Andachtsraum. Die Räume sind teilweise mit persischen Teppichen aus dem 16. und 17. Jahrhundert ausgelegt, zur Ausstattung gehören Gemälde u. a. von Christoph Schwartz, Willem van de Velde der Ältere und der Jüngere sowie Porträtmalereien von Joseph Highmore, Godfrey Kneller und Enoch Seeman.

Garten und Park

Hampton Court besaß einst einen der prachtvollsten Gärten in ganz Europa. Vermutlich befand sich an der Stelle des heutigen Brunnenhofs bereits ein Garten für Kardinal Wolsey. Heinrich VIII. ließ vor der Südfassade einen Garten anlegen. Andre Mollet legte für Karl II. ab 1661 den großen Kanal an, der mittelachsig vom Schloss ausging und mit den sternförmig vom Schlossplatz ausgehenden Alleen korrespondierte. Parallel zum barocken Ausbau des Schlosses durch Christopher Wren erfolgte die Anlage der Gärten nach französischem Vorbild.

Heute ist das Schloss von einem 24 ha großen Garten umgeben, der in drei Anlagen unterteilt wird:

- Der südlich des Schlosses gelegene Privy Garden, der königliche Privatgarten, wurde 1995 als formal angelegter Barockgarten im Zustand von 1702 restauriert. Er besteht aus vier um einen runden Teich angelegte Broderieparterres und wurde ursprünglich 1689 von Henry Wise angelegt. An der Südspitze verläuft am gewundenen Ufer der Themse entlang ein reich gearbeiteter, schmiedeeiserner Zaun von Jean Tijou. Westlich des Privy Garten liegt ein 1924 im Stil der Tudorzeit angelegter Knotengarten sowie der aus Blumenbeeten bestehende Teichgarten. Die untere Orangerie dient heute als Ausstellungsraum für Mantegnas Der Triumph des Caesar. Neben der Orangiere befindet sich in einem Gewächshaus der 1769 von Lancelot Capability Brown gepflanzte The great Vine. Der Weinstock gilt mit einem Umfang von 3,8 m und mit bis zu 75 m langen Zweigen als größter Weinstock der Welt.[3] Am Themseufer befindet sich das Banqueting House, ein 1700 gebauter und innen von Antonio Verrio ausgemalter intimer Speisesaal.

- Den östlichen Garten ließ Wilhelm III. von Daniel Marot als halbkreisförmigen Brunnengarten mit zwölf Springbrunnen, Buchsbaumrabatten und Statuen anlegen. Die Brunnen, Beete und Statuen wurden bereits ab 1707 unter Königin Anne wieder entfernt, ab 1710 wurde der Garten von halbrunden Kanälen eingefasst. Seine heutige Form mit Rasenflächen und gestutzten Eiben und Stechpalmen erhielt der Garten schließlich im 19. Jahrhundert. Am nördlichen Ende des entlang der Schlossfassade führenden Breiten Wegs liegt der um 1620 angelegte Tennisplatz, der auch heute noch als Sportstätte dient.

- Nördlich des Schlosses lag in der Tudor-Zeit der große Obstgarten sowie der Turnierplatz, der über fünf Türme für die Zuschauer verfügte. Wilhelm III. ließ ab 1690 von Henry Wise den nördlichen Garten als Wilderness mit hohen gestutzten Hecken anlegen. Der berühmte, trapezförmige Irrgarten ist der einzig erhaltene Rest dieser Gartenanlage. Durch den etwa 1350 m² großen Irrgarten führen etwa 800 m gewundene Wege durch zwei Meter hohe Eibenhecken. Der übrige Garten ist heute eine mit Bäumen bestandene Wiese. Der frühere Turnierplatz ist heute in kleinere Gärten unterteilt, einer der Zuschauertürme ist noch erhalten und befindet sich neben dem Gartenrestaurant.

Östlich der Gärten erstreckt sich in einer Themseschleife der 304 ha große Home Park. Bereits Giles Daubeney ließ einen etwa 120 ha großen Hirschpark einrichten. Im Park lebt heute eine etwa 270 Tiere starke Damwildherde, durch den Park führen mehrere Alleen und der etwa 1 km lange große Kanal. Nördlich des Wildparks schließt sich der Bushy Park an.

Anfang Juli findet im Park seit 1990 jährlich die von der Royal Horticultural Society veranstaltete einwöchige Hampton Court Palace Flower Show statt, die größte jährliche Blumenschau der Welt[4].

Sonstiges

Neben dem Geist Katharina Howards gibt es den Legenden nach noch weitere Geister im Schloss, darunter die von Sibell Penn, dem Kindermädchen Eduard VI. und von Jane Seymour.

Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 war der Palast Start und Ziel für das Einzelzeitfahren der Straßenradrennen[5].

Literatur

- Simon Thurley: Hampton Court Palace. Offizieller Schlossführer (deutsch). Historic Royal Palaces, 2001.

- Nigel R. Jones: Architecture of England, Scotland, and Wales. Greenwood Press, Westport 2005, ISBN 978-0-313-31850-4, S. 122 ff.

Weblinks

Einzelnachweise

- David Esterly: The Lost Carving – A Journey to the Heart of Making. London 2013, ISBN 978-0-7156-4649-6., Kapitel I: A Metaphor for everything.

- Bildmaterial zu The Lost Carving, in der David Esterly sich mit der Wiederherstellung der verbrannten ornamentalen Wanddekoration von Grinling Gibbons auseinandersetzt, aufgerufen am 4. Januar 2014

- Guinness World of Records 2006 Verlag der Rekorde, Hamburg 2005, ISBN 978-3-89681-009-0, S. 97

- RHS Hampton Court Palace Flower Show. Abgerufen am 15. Dezember 2012.

- Hampton Court Palace – Road Cycling. Abgerufen am 15. Dezember 2012.