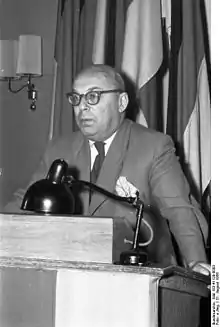

Friedrich Karl Kaul

Friedrich Karl Kaul (* 21. Februar 1906 in Posen; † 16. April 1981 in Ost-Berlin) war Jurist, Hochschullehrer und Schriftsteller in der DDR.

Stationen

Friedrich Karl Kaul wurde als Sohn des gutsituierten Textilunternehmers Albrecht Kaul und seiner Frau Emmi geboren, die aus einem wohlhabenden jüdischen Elternhaus stammte. Die Familie wohnte in Posen. Als Posen nach dem Ende des Ersten Weltkrieges polnisch wurde, zog die Familie nach Berlin, wo Kaul bis zum Abitur das Grunewald-Gymnasium besuchte. Nach Kauls eigenen Worten war seine Erziehung preußisch und kaisertreu, seine Schulbildung war eine humanistische. Ab 1925 studierte Kaul Rechtswissenschaften in Heidelberg, wo er Mitglied einer schlagenden Studentenverbindung wurde, und ab 1926 in Berlin.[1] 1929 legte er das erste juristische Staatsexamen in Berlin ab. „Staatsgläubig und unpolitisch“ nahm Kaul eine Assistentenstelle an, die ihm der Juraprofessor an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin James Goldschmidt anbot.[2] 1931 verteidigte Kaul seine Dissertation über das Thema Die Entwicklung der Freiheitsstrafe zur Zentralstrafe im Strafensystem Preußens, die 1932 veröffentlicht wurde. Mittlerweile hatte er sein Referendariat angetreten und strebte das Zweite Staatsexamen an. In seiner Referendariatszeit machte Kaul Bekanntschaft mit linksliberalen und linken Auffassungen. So machte er 1929 bei einem politischen Prozess des Oberreichsanwaltes Paul Jorns gegen den Herausgeber des linksliberalen Tage-Buchs Josef Bornstein die Bekanntschaft mit dem auf politische Verfahren spezialisierten Anwalt Paul Levi. Dieser arbeitete auch für die Rote Hilfe. Levi wurde zum Vorbild für den jungen Berufsanfänger.

Nach der NS-Machtübernahme wurde Kaul im Februar 1933 aus „rassischen Gründen“ aus dem Referendariat entlassen, so dass er die für April 1933 angesetzte mündliche Prüfung des Zweiten Staatsexamens nicht ablegen konnte.[3] Damit war Kauls berufliche Karriere zerstört. Er konnte weder Anwalt werden, noch in den Justizdienst gehen. Kaul schloss sich oppositionellen Gruppen an. 1935 wurde er bei einer Versammlung der Roten Hilfe von der Gestapo verhaftet und zuerst ins KZ Lichtenburg und später ins KZ Dachau gebracht. Kauls Frau Luise schaffte es, ehemalige Professoren Kauls zur Hilfe zu veranlassen. So gelang es seinem „jüdischen“ Doktorvater James Goldschmidt, der schon 1933 keine Vorlesungen mehr halten durfte und 1934 unter Zwang emeritiert worden war, ihm zu helfen und zu seiner Entlassung beizutragen.[4] Kaul musste sofort ausreisen und gelangte dann nach Kolumbien, später nach Mittelamerika.

1941/42 wurde Kaul in Nicaragua als feindlicher Ausländer interniert und an die USA ausgeliefert. Dort kam er in ein Anti-Nazi-Camp.[5]

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges kehrte er noch 1945 nach Deutschland zurück und zog nach Ost-Berlin. Er trat in die KPD ein, die 1946 in der Sowjetischen Besatzungszone mit der SPD zur SED zwangsvereinigt wurde, und war als Justitiar beim Berliner Rundfunk tätig. Da Kaul noch vor der Trennung der Justizsysteme Berlins am Kammergericht zugelassen worden war, konnte er auch in West-Berlin und an allen westdeutschen Gerichten als zugelassener Nebenklage-Vertreter auftreten.[6] Er war in der Folge an allen Staatsschutzverfahren in der Bundesrepublik Deutschland beteiligt, die gegen Kommunisten und FDJ-Mitglieder geführt wurden und trat oft in Verfahren gegen Täter des NS-Unrechtes auf.[7] Im Verbotsprozess gegen die KPD vor dem Bundesverfassungsgericht war er Hauptprozessbevollmächtigter der KPD. 1960 wurde er zum Professor ernannt. 1961 reiste Kaul zum Eichmann-Prozess nach Jerusalem. Am 29. Juni wurden ihm dort aus seinem Zimmer im King David Hotel Unterlagen gestohlen, die Täter waren der Reserveoffizier und Adenauer-Vertraute Rolf Vogel sowie der Journalist Frank Lynder. Mit dem Diebstahl sollte verhindert werden, dass Kaul während des Verfahrens westdeutsche Politiker und Beamte aufgrund ihrer Tätigkeiten während der NS-Diktatur belastet.[8] Vom ersten Frankfurter Auschwitzprozess an trat er in 17 Strafverfahren gegen nationalsozialistische Gewaltverbrecher als Vertreter der Nebenkläger für die in der DDR lebenden Opfer auf.[9] So war er von 1963 bis 1965 Nebenkläger im Frankfurter Auschwitz-Prozess, von 1967 bis 1970 im Essener Dora-Prozess und agierte 1970 als Vertreter der Nebenkläger im Düsseldorfer Treblinka-Prozess.

In den Jahren 1970 bis 1972 vertrat er Eberhard Czichon und seinen Verleger Manfred Pahl-Rugenstein gegen die Klage von Hermann Josef Abs wegen der Darstellung von dessen Rolle im Vorstand der Deutschen Bank während der Zeit des Nationalsozialismus. Als Abs mehrere eidesstattliche Versicherungen abgab, um Czichons Behauptungen zu entkräften, zeigte Kaul ihn wegen Meineids an. Vergebens, Kaul verlor die Prozesse, Czichon und Pahl-Rugenstein wurden zu einer Schadenersatzzahlung von DM 20.000 verurteilt. Die Summe drohte den Verlag zu ruinieren, doch Kaul handelte mit Abs' Anwalt aus, dass die Vollstreckung nicht betrieben wurde. Dafür verzichteten der Verlag und die hinter ihm stehende SED darauf, weitere publizistische Angriffe auf Abs und die Deutsche Bank zu lancieren und die OMGUS-Berichte zu veröffentlichen, die belastendes Material über Abs enthielten.[10]

Kaul war auch in der Bundesrepublik eine bekannte Persönlichkeit. In zwei Artikeln des Spiegel wurde er als „Staranwalt“ bezeichnet.[11][12] Zu seinem antifaschistischen Engagement gehörte auch der langjährige Kampf für die gerichtliche Bestrafung des Mordes an Ernst Thälmann. Darüber schrieb er auch ein Buch.[13] Von 1971 bis 1974 verteidigte er Beate Klarsfeld im Strafprozess wegen der versuchten Entführung des Kriegsverbrechers Kurt Lischka nach Frankreich.[14] Das Auftreten Kauls als Nebenkläger in den Prozessen gegen nationalsozialistische Verbrecher wurde von Seiten der DDR auch propagandistisch genutzt. Die DDR stellte sich so als Vertreterin der Opfer der NS-Diktatur dar.[7]

1977 organisierte Kaul eine geheim gehaltene Kooperation der DDR-Staatssicherheit mit den Anwälten von RAF-Terroristen in der Bundesrepublik Deutschland.[15]

In der DDR war der Jurist vor allem durch seine Fernsehsendung Fragen Sie Professor Kaul[16] bekannt, in der er Rechtsfragen aus dem Alltag erörterte und kommentierte (zuvor Radiosendung Dr. Kaul antwortet; Fernsehsendung später fortgeführt von Friedrich Wolff unter dem Titel Alles was Recht ist). Kaul schrieb auch Kriminalgeschichten, Romane, Hör- und Fernsehspiele, teilweise auch unter dem Pseudonym Friedrich Karl Hartmann,[17] darunter die Kriminalfilmreihe Bonner Pitaval für das DDR-Fernsehen. In der ersten Folge, Die Affäre Heyde-Sawade, setzte Kaul den Skandal des in Westdeutschland untergetauchten NS-Euthanasie-Verantwortlichen Werner Heyde filmisch in Szene, dokumentierte den Fall und bewertete ihn juristisch. Kaul thematisierte damit erstmals für eine breitere Öffentlichkeit in der DDR die Krankenmorde im Nationalsozialismus. Kaul starb im Jahr 1981 in Berlin. Er war bis zu seinem Tod als Rechtsanwalt aktiv. Seine Kanzlei wurde von den Kollegen Winfried Matthäus und Günter Ullmann fortgeführt, die schon zuvor eng mit Kaul im Kollegium der Rechtsanwälte zusammenarbeiteten. Beide setzten die enge Kooperation mit dem MfS der DDR fort.[18]

Seine Urne wurde in der Grabanlage Pergolenweg der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Berliner Zentralfriedhof Friedrichsfelde beigesetzt.

Auszeichnungen

- 1960 Nationalpreis der DDR

- 1965 Banner der Arbeit für seine Tätigkeit als Chefjustitiar des Staatlichen Komitees für Rundfunk und Fernsehen

- 1971 Vaterländischer Verdienstorden in Gold

- 1976 Ehrenspange zum Vaterländischen Verdienstorden in Gold

- 1981 Karl-Marx-Orden

Veröffentlichungen (Auswahl)

- Funkhaus Masurenallee. Ein Hörspiel, 82 Minuten, 1951.

- Ich sagte die Wahrheit: Lilly Wächter – ein Vorbild der deutschen Frauen im Kampf um den Frieden, Deutscher Frauen Verlag, Berlin 1952

- Ankläger auf der Anklagebank – Erlebnisse und Erfahrungen mit Westberliner Gerichten. 2 Bände 1952/1953

- Der Pitaval der Weimarer Republik, Band 1: Justiz wird zum Verbrechen. Berlin 1953

- Der Pitaval der Weimarer Republik, Band 2: Verdienen wird groß geschrieben. Berlin 1954.

- Der Ring (ein Kriminalroman), Berlin 1954.

- Der Weg ins Nichts (Roman), Das Neue Berlin, Berlin 1955, Gelbe Reihe

- Ich fordere Freispruch. Dietz Verlag, Berlin 1955.

- Der blaue Aktendeckel / Mord im Grunewald – ein Unschuldiger soll ins Gefängnis. (Zwei Romane; Mord im Grunewald ist ein Roman zum Attentat auf den damaligen deutschen Außenminister Walter Rathenau; Der blaue Aktendeckel wurde auch verfilmt) Berlin 1957

- Fernsehpitaval (Fernsehspielreihe 1958–78), Szenarien dieser Filme wurden hauptsächlich von Kaul, zusammen mit Walter Jupé, geschrieben

- Kleiner Weimarer Pitaval, Berlin 1959.

- Es wird Zeit, dass du nach Hause kommst. Das Neue Berlin, Berlin 1959.

- Die Doppelschlinge (Roman), Das Neue Berlin, Berlin 1961.

- Und das von Rechts wegen. VEB Dt. Zentralverlag, Berlin 1961.

- Der Pitaval der Weimarer Republik, Es knistert im Gebälk, Band 3. Berlin 1961.

- Der Fall Eichmann. Das Neue Berlin, Berlin 1963. – Ein Bericht über den Prozess in Jerusalem

- Vornehme Leute – Der Bonner Pitaval. Berlin 1964

- Der Fall des Herschel Grynszpan. Akademie Verlag, Berlin 1965

- Von der Stadtvogtei bis Moabit – Ein Berliner Pitaval. Berlin 1965

- Ein Pitaval. Band 1: Zehn Kriminalfälle und Prozessberichte von 1894 bis 1925. Berlin 1966.

- Ein Pitaval. Band 2: Zehn Kriminalfälle und Prozessberichte von 1926 bis 1964. Berlin 1966.

- Ich fordere Freispruch – Westberliner Prozesse von 1949 bis 1959. Berlin 1966.

- Angeklagter Nr. 6 – Eine Auschwitz-Dokumentation. Berlin 1966.

- Mord im Grunewald – der Weg ins Nichts. Berlin 1966, DNB 457163690. (Mord an Rathenau)

- Ärzte in Auschwitz. 1968.

- So wahr mir Gott helfe - Pitaval der Kaiserzeit. Berlin 1968.

- Ich klage an. Hamburg 1971.

- Dr. Sawade macht Karriere: der Fall des Euthanasie-Arztes Dr. Heyde. Frankfurt am Main 1971

- Geschichte des Reichsgerichts, Band IV (1933–1945). Berlin 1971

- In Robe und Krawatte – Vor Gerichten der BRD – Der Verteidiger hat das Wort. Berlin 1972, DNB 730414841

- Nazimordaktion T4 – Ein Bericht über die erste industriemäßig durchgeführte Mordaktion des Naziregimes. Berlin 1973.

- DINA: die chilenische Gestapo. Berlin 1976

- Watergate – Ein Menetekel für die USA. Berlin 1976

- Rechtsfragen für dich und mich. Berlin 1979.

- Die Psychiatrie im Strudel der "Euthanasie". Berlin 1979

- „… ist zu exekutieren!“ Ein Steckbrief der deutschen Klassenjustiz. Berlin 1981.

- Neuausgabe: Berlin 2006, ISBN 3-355-01724-8.

- Menschen vor Gericht – Ein Pitaval aus unseren Tagen. Berlin 1981. Mehrere weitere Auflagen.

- Prozesse, die Geschichte machten – deutscher Pitaval von 1887 bis 1933. Berlin 1988, ISBN 3-360-00164-8.

Filmografie

- 1957: Der Fackelträger (Buch mit Walter Jupé)

- 1958: Weimarer Pitaval: Der Fall Saffran (Fernsehreihe - Buch mit Walter Jupé)

- 1959: Weimarer Pitaval: Der Fall Wandt (Buch mit Walter Jupé)

- 1959: Weimarer Pitaval: Der Fall Harry Domela (Buch mit Walter Jupé)

- 1959: Fernsehpitaval: Der Fall Jakubowski (Fernsehreihe - Buch mit Walter Jupé)

- 1960: Fernsehpitaval: Der Fall Haarmann (Buch mit Walter Jupé)

- 1960: Fernsehpitaval: Der Fall Hugo Stinnes jr. (Buch mit Walter Jupé)

- 1960: Fernsehpitaval: Der Fall Hoefle (Buch mit Walter Jupé)

- 1960: Fernsehpitaval: Der Fall Dibelius – Schnoor (Buch mit Walter Jupé)

- 1961: Fernsehpitaval: Der Fall Denke (Buch mit Walter Jupé)

- 1962: Fernsehpitaval: Auf der Flucht erschossen (Buch mit Walter Jupé)

- 1962: Wohl dem, der lügt (Fernsehfilm)

- 1966: Lebende Ware

- 1968: Der Mord, der nie verjährt (Buch mit Walter Jupé und Wolfgang Luderer)

Hörspiele

- 1947: Mord – Regie: Josef Pelz von Felinau (Berliner Rundfunk)

- 1947: Einer von vielen – Regie: Alfred Braun (Berliner Rundfunk)

- 1951: Funkhaus Masurenallee – Regie: Gottfried Herrmann (Hörspiel – Deutschlandsender (DDR))

- 1959: Mit: Walter Jupé: Alles beim alten – Regie: Gert Beinemann (Hörspiel – Rundfunk der DDR)

Literatur

- Annette Rosskopf: Friedrich Karl Kaul: Anwalt im geteilten Deutschland (1906–1981). Berlin 2002, ISBN 3-8305-0130-7.

- Annette Rosskopf: Zum Leben und Wirken des Rechtsanwaltes Friedrich Karl Kaul (1906-1981). In Klaus Bästlein, Annette Rosskopf, Falco Werkentin: Beiträge zur juristischen Zeitgeschichte der DDR. Berlin 2000. Hier 4. Aufl., Berlin 2009 (= Schriftenreihe des Berliner Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Bd. 12). ISBN 978-3-934085-05-3, S. 4–32. Online hier.

- Kurzbiografie zu: Kaul, Friedrich Karl. In: Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 1. Ch. Links, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-561-4.

Weblinks

Einzelnachweise

- Annette Rosskopf: Strafverteidigung als ideologische Offensive. Das Leben des Rechtsanwalts Friedrich Karl Kaul (1906–1981) (Memento vom 11. Oktober 2016 im Internet Archive). In: forum historiae juris. 1998.

- Rosskopf, Berlin 2000, S. 6.

- Annette Rosskopf: Zum Leben und Wirken des Rechtsanwaltes Friedrich Karl Kaul (1906-1981). In Klaus Bästlein, Annette Rosskopf, Falco Werkentin: Beiträge zur juristischen Zeitgeschichte der DDR. Berlin 2000, S. 8.

- Vgl. Martin Heger: James Goldschmidt. 1874–1940. In: Stefan Grundmann u. a. (Hrsg.): Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Geschichte, Gegenwart und Zukunft. De Gruyter, Berlin/ New York 2010, ISBN 978-3-89949-629-1, S. 484.

- Bernd-Rainer Barth, Helmut Müller-Enbergs: Kaul, Friedrich Karl. In: Wer war wer in der DDR? 5. Ausgabe. Band 1. Ch. Links, Berlin 2010, ISBN 978-3-86153-561-4.

- Annette Weinke: Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten Deutschland. Vergangenheitsbewältigung 1949-1969 oder: Eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im Kalten Krieg. Paderborn 2002, S. 253.

- Annette Rosskopf: Strafverteidigung als ideologische Offensive. Das Leben des Rechtsanwalts Friedrich Karl Kaul (1906–1981) (Memento vom 11. Oktober 2016 im Internet Archive). In: forum historiae juris. 1998.

- Klaus Wiegrefe: Aktenklau für die Adenauer-Republik. Auf spiegel.de vom 2. September 2010, abgerufen am 23. April 2021.

- Nebenklagevertreter Friedrich Karl Kaul: 179. Verhandlungstag, 29. Juli 1965, 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess »Strafsache gegen Mulka u.a.«, 4 Ks 2/63. In: https://www.auschwitz-prozess.de/zeugenaussagen/RA-Kaul/. Fritz-Bauer-Institut. 29. Juli 1965. Abgerufen am 5. April 2021.

- Sebastian Brünger: Geschichte und Gewinn. Der Umgang deutscher Konzerne mit ihrer NS-Vergangenheit. Wallstein, Göttingen 2017, S. 172–194.

- N.N.: Prozesse: Abs. Noch'n Ruck. In: Der Spiegel. Nr. 43, 1970, S. 128–131 (online).

- N.N.: Banken: Abs. Vollkommen rein. In: Der Spiegel. Nr. 46, 1970, S. 119–120 (online).

- ...ist zu exekutieren! Ein Steckbrief der deutschen Klassenjustiz. Berlin 1981, Neuauflage 2006.

- Friedrich Karl Kaul: Menschen vor Gericht. Ein Pitaval aus unseren Tagen. 4. Auflage. Verlag Das Neue Berlin, Berlin 1987, ISBN 3-360-00069-2, S. 177–235.

- Jochen Staadt: Eine deutsche Waffenbrüderschaft. Artikel in der FAZ Nr. 231 vom 5. Oktober 2007, S. 12.

- Beispiel: Sendung vom 10. Oktober 1974. Fragen Sie Professor Kaul in der TV-Wunschliste: 117 Folgen, 1972–1981 ausgestrahlt. Abgerufen am 20. Oktober 2016.

- Friedrich Karl Hartmann. In: filmportal.de. Deutsches Filminstitut, abgerufen am 1. Juli 2021.

- Sascha Topp: Geschichte als Argument in der Nachkriegsmedizin: Formen der Vergegenwärtigung der nationalsozialistischen Euthanasie zwischen Politisierung und Historiographie. V&R unipress GmbH, 2013, ISBN 978-3-8471-0127-7 (google.se [abgerufen am 3. August 2020]).