Bordetellen

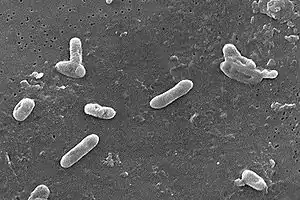

Bordetellen sind Bakterien, die der Gattung Bordetella angehören. Es handelt sich um gramnegative, kurze, stäbchenförmige Zellen, die meistens obligat aerob wachsen. Fast alle Arten leben parasitär an Menschen, Tieren oder Vögeln, einige von ihnen sind Krankheitserreger, am bekanntesten ist der vor allem durch Bordetella pertussis ausgelöste Keuchhusten.

| Bordetellen | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bordetella bronchiseptica | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Bordetella | ||||||||||||

| Moreno-Lopez 1952 |

Merkmale

Erscheinungsbild

Die Zellen von Bordetella-Arten sind kurze bis kokkoide (kugelförmige) Stäbchen, in der Gram-Färbung verhalten sie sich gramnegativ. Im lichtmikroskopischen Bild erscheinen sie einzeln, in Paaren oder in Gruppen gelagert.[1] Endosporen werden nicht gebildet. Die Zellen tragen Pili (Fimbrien) auf ihrer Oberfläche.[2] Nur einige Arten bewegen sich eigenständig, sie sind motil.[1]

Wachstum und Stoffwechsel

Es handelt sich fast immer um strikt aerobe Bakterien, die für die Zellatmung Sauerstoff benötigen.[1] Eine Ausnahme stellt Bordetella petrii dar, die auch anaerob wachsen kann. Sie vermehren sich gut bei Temperaturen im Bereich von 30–37 °C. Der Katalase-Test verläuft positiv. Bordetella-Arten sind asaccharolytisch, d. h., sie können keine Zucker (z. B. Glucose) verwerten. Alle Arten können unter aeroben Bedingungen Citrat als Energiequelle und zum Aufbau zelleigener Stoffe verwerten.[3]

Gelatine kann nicht durch Hydrolyse abgebaut werden, es findet auch keine Äskulinhydrolyse statt. Der Voges-Proskauer-Test auf Acetoin-Bildung und der Indol-Test verlaufen negativ. Hingegen können sie den Redoxfarbstoff Tetrazolium zu seiner gefärbten Form reduzieren.[3] Für viele Bordetella-Arten ist zur Kultivierung der Bordet-Gengou-Blutagar und das Regan-Lowe-Nährmedium geeignet, wobei dieses Aktivkohle enthält (siehe Nachweise für B. parapertussis).

Die Abgrenzung der zuerst entdeckten Arten ist schwierig, da die drei Arten in vielen stoffwechselphysiologischen und biochemischen Merkmalen Gemeinsamkeiten zeigen, sie können allerdings anhand folgender Merkmale unterschieden werden. Mit der Entdeckung weiterer Bordetella-Arten wurden diese Unterscheidungsmerkmale erweitert.

| Merkmale | B. parapertussis | B. pertussis | B. bronchiseptica | B. avium | B. hinzii | B. holmesii | B. trematum | B. petrii |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Motilität | – | – | + | + | + | – | + | – |

| Oxidase-Test | – | + | + | + | + | – | – | + |

| Nitratreduktion (Reduktion von Nitrat zu Nitrit) | – | – | + | – | – | – | variabel | – |

| Urease | + | – | variabel | – | – | – | – | – |

| Hämolyse | + | + | + | – | k. D. | – | k. D. | – |

| Wachstum auf Pepton-haltigem Nährmedium (ohne Blutzusatz) | + | – | + | k. D. | k. D. | k. D. | k. D. | k. D. |

| Wachstum auf MacConkey-Agar | + | – | + | + | + | – | + | + |

| Wachstum in einem Nährmedium mit 10 % Gallensalzen | + | – | + | k. D. | k. D. | k. D. | k. D. | k. D. |

| Wachstum in einem Nährmedium mit 6 % NaCl | – | – | + | k. D. | k. D. | k. D. | k. D. | k. D. |

| Assimilation von Caprat | – | – | variabel | – | + | – | – | – |

| Assimilation von D-Gluconat | – | – | – | – | – | – | – | + |

| Assimilation von L-Malat | – | – | variabel | + | + | – | + | + |

| Assimilation von Phenylacetat | – | – | + | + | + | – | + | – |

Für einige Tests liegen bei den Spezies keine Daten (k. D.) vor, ein variables Ergebnis ist darauf zurückzuführen, dass sich die Bakterienstämme einer Art unterschiedlich verhalten.

Chemotaxonomische Merkmale

Der GC-Gehalt (der Anteil der Nukleinbasen Guanin und Cytosin) in der Bakterien-DNA liegt zwischen 60 und 69 Mol-Prozent. Das Haupt-Menachinon ist Q-8.[3] Vandamme u. a. untersuchten im Rahmen der Erstbeschreibung von Bordetella trematum die Zusammensetzung der Fettsäuren in den Membranlipiden und verglichen sie mit den bekannten Arten. Demnach kommen bei Bordetella-Arten keine verzweigtkettigen Fettsäuren vor. Einige wenige typische Fettsäuren in der Zellmembran lassen sich nicht festlegen, in größeren Mengen (jeweils mehr als 30 %) sind jedoch die Fettsäuren mit den Abkürzungen C16:0 (Hexadecansäure bzw. Palmitinsäure) und C17:0 cyclo vorhanden.[6] Bei C17:0 cyclo handelt es sich um Heptadecansäure, die in der Kohlenstoffkette einen Ring enthält (wie bei den Cycloalkanen), derartige Fettsäuren sind auch typisch für Vertreter der Gattung Alicyclobacillus. Außerdem ist bei mehreren untersuchten Bordetella-Arten Lactobacillsäure zu finden, allerdings nur in einem geringen Anteil von 1–2 %.[6]

Pathogenität

Bordetellen sind häufig pathogen („krankheitserregend“) und befallen das Flimmerepithel des Respirationstraktes von Säugetieren, Menschen und Vögeln.[1][5] Bis auf B. petrii (Risikogruppe 1) werden alle anderen Arten durch die Biostoffverordnung in Verbindung mit der TRBA (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe) 466 der Risikogruppe 2 zugeordnet. Bei einigen Arten ist jedoch bei der Einstufung vermerkt, dass sie pathogen für Mensch und Wirbeltiere ist, aber dass normalerweise keine Übertragung zwischen beiden Wirtsgruppen vorliegt bzw. dass der Mensch unter natürlichen Bedingungen nicht befallen wird.[7]

Systematik

Erstmals wurde ein Bakterium dieser Gattung (Bordetella pertussis) 1906 durch die belgischen Mikrobiologen Jules Bordet und Octave Gengou isoliert.[1] Die zuerst entdeckten Arten wurden oftmals zunächst anderen Gattungen (z. B. Bacillus, Haemophilus oder Alcaligenes) zugeordnet. 1952 erfolgte die Etablierung der Gattung Bordetella durch Manuel Moreno López, zu der diese Bakterien dann gestellt wurden.[8] Der Gattungsname ehrt Jules Bordet. Bordetella pertussis ist die Typusart der Gattung. Gegenwärtig (Stand 2014) umfasst die Gattung folgende Spezies (Arten):[9]

- Bordetella avium Kersters et al. 1984 - Wirt: Vögel, vor allem Geflügel, wie Puten[5]

- Bordetella bronchiseptica (Ferry 1912) Moreno-López 1952 - Wirt: verschiedene Säugetiere[2]

- Bordetella hinzii Vandamme et al. 1995 - Wirt: Geflügel, dort nicht pathogen, löst jedoch gelegentlich Erkrankungen beim Menschen aus[6]

- Bordetella holmesii Weyant et al. 1995 - Wirt: Mensch, im Blut[6]

- Bordetella parapertussis (Eldering & Kendrick 1938) Moreno-López 1952 - Wirt: Mensch, Erreger des Keuchhustens (milde Form)[2]

- Bordetella pertussis (Bergey et al. 1923) Moreno-López 1952 - Wirt: Mensch, Erreger des Keuchhustens[2]

- Bordetella petrii von Wintzingerode et al. 2001 - einziger Vertreter der Gattung, der aus der Umwelt isoliert wurde und unter anaeroben Bedingungen wachsen kann[3]

- Bordetella trematum Vandamme et al. 1996 - Wirt: Mensch, in offenen Wunden und bei Ohrinfektionen[6]

B. pertussis, B. parapertussis und B. bronchiseptica sind seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekannt, sie werden auch als „klassische“ Bordetella-Arten bezeichnet. Sie sind genetisch so nahe verwandt, dass sie auch als Unterarten der gleichen Art diskutiert werden.[10] Phylogenetische Untersuchungen zur Aufklärung der verwandtschaftlichen Beziehungen der Organismen untereinander beinhalten vor allem die Sequenzierung der 16S rRNA, ein für Prokaryoten typischer Vertreter der ribosomalen RNA. Hier zeigt sich, dass die Gattung Bordetella eine eigene Gruppe bildet, mit den Gattungen Achromobacter und Alcaligenes als näher verwandte Gruppen. Innerhalb der Bordetellen zeigt B. petrii die größten Abweichungen (97,9–98,6 % Ähnlichkeit in der Sequenz), gefolgt von B. avium (98,7–98,8 %) und B. trematum.[3]

Einzelnachweise

- Horst Finger, Carl Heinz Wirsing von König: Bordetella (Chapter 31). In: Samuel Baron (Hrsg.): Medical Microbiology. 4. Auflage. University of Texas Medical Branch at Galveston, Galveston (TX), USA 1996, ISBN 0-9631172-1-1 (NCBI Bookshelf).

- Mardjan Arvand: Bordetellen. In: Helmut Hahn, Stefan H. E. Kaufmann, Thomas F. Schulz, Sebastian Suerbaum (Hrsg.): Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie. 6. Auflage. Springer Verlag, Heidelberg 2009, ISBN 978-3-540-46359-7, S. 302–307.

- F. von Wintzingerode, A. Schattke u. a.: Bordetella petrii sp. nov., isolated from an anaerobic bioreactor, and emended description of the genus Bordetella. In: International journal of systematic and evolutionary microbiology. Band 51, Nr. 4, Juli 2001, S. 1257–1265, ISSN 1466-5026. doi:10.1099/00207713-51-4-1257. PMID 11491321.

- R. Johnson, P. H. A. Sneath: Taxonomy of Bordetella and Related Organisms of the Families Achromobacteraceae, Brucellaceae, and Neisseriaceae. In: International Journal of Systematic Bacteriology. Band 23, Nr. 4, Oktober 1973, S. 381–404, ISSN 0020-7713. doi:10.1099/00207713-23-4-381.

- K. Kersters, K.-H. Hinz u. a.: Bordetella avium sp. nov., Isolated from the Respiratory Tracts of Turkeys and Other Birds. In: International Journal of Systematic Bacteriology. Band 34, Nr. 1, Januar 1984, S. 56–70, ISSN 0020-7713. doi:10.1099/00207713-34-1-56.

- P. Vandamme, M. Heyndrickx, M. Vancanneyt, B. Hoste, P. De Vos, E. Falsen, K. Kersters, K.-H. Hinz: Bordetella trematum sp. nov., isolated from wounds and ear infections in humans, and reassessment of Alcaligenes denitrificans Rüger and Tan 1983. In: International journal of Systematic Bacteriology. Band 46, Nr. 4, Oktober 1996, S. 849–858, ISSN 0020-7713. doi:10.1099/00207713-46-4-849. PMID 8863408.

- TRBA (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe) 466: Einstufung von Prokaryonten (Bacteria und Archaea) in Risikogruppen. In: Webseite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). 25. April 2012, S. 42, abgerufen am 7. Januar 2014.

- M. Moreno-López: El genero Bordetella [Die Gattung Bordetella]. In: Microbiologia Española. Band 5, 1952, S. 177–181.

- Jean Euzéby, Aidan C. Parte: Genus Bordetella. In: List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). Abgerufen am 4. März 2014.

- J. Park, Y. Zhang u. a.: Comparative genomics of the classical Bordetella subspecies: the evolution and exchange of virulence-associated diversity amongst closely related pathogens. In: BMC genomics. Band 13, Oktober 2012, S. 545, ISSN 1471-2164. doi:10.1186/1471-2164-13-545. PMID 23051057. PMC 3533505 (freier Volltext).