Menachinon

Menachinon (MK) oder Vitamin K2 ist ein fettlösliches Vitamin, welches gemeinsam mit der Gruppe der Phyllochinone oder Phyllochinon-ähnlichen Substanzen, aus historischen Gründen gesamthaft als Vitamin K bezeichnet wird.

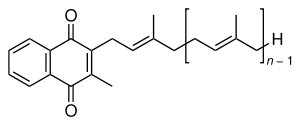

| Strukturformel | |||

|---|---|---|---|

| |||

| Allgemeines | |||

| Trivialname | Vitamin K2 | ||

| Andere Namen |

| ||

| Summenformel | C11+5*nH8+8*nO2 (n = 4 … 9) | ||

| CAS-Nummer | 84-81-1 | ||

| PubChem | 5283547 | ||

| Kurzbeschreibung | gelbe Flüssigkeit | ||

| Vorkommen | Eigelb, Butter, Nattō | ||

| Physiologie | |||

| Funktion | Synthese von Prothrombin | ||

| Täglicher Bedarf | 0,065–0,08 mg/Tag | ||

| Folgen bei Mangel | Ekchymose, Petechien, Hämatome[1] | ||

| Überdosis | nicht bekannt | ||

| Eigenschaften | |||

| Molare Masse | nicht angebbar, da Stoffgemisch | ||

| Aggregatzustand | flüssig | ||

| Löslichkeit | fettlöslich | ||

| Sicherheitshinweise | |||

| |||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||

Vitamin K wird für die Synthese von Prothrombin, als Kofaktor im Osteocalcin-Stoffwechsel und Stoffwechsel der Matrix-Gla-Proteine benötigt. Namensgebend für die Vitamin-K-Gruppe war die indirekte Wirkung auf die Blutgerinnung (Koagulation). Heute wird zwischen verschiedenen Formen des Vitamins unterschieden.[3]

Beschreibung

Menachinon wird im gesunden Körper u. a. durch die Bakterien der Darmflora gebildet.[4][5] Etwa die Hälfte des Bedarfs an Vitamin K wird so bereitgestellt. Unter den Nahrungsmitteln sind die in Ostjapan als Nattō verzehrten fermentierten Sojabohnen nachweislich besonders reich an natürlichem Menachinon. Wie bei den anderen Vitamin-K-Vertretern wird für die Aufnahme (Resorption) aus dem Darm die Anwesenheit von Gallensäuren benötigt.

Vitamin K2 (Menachinon) ist nach Prüfung durch die europäische Aufsichtsbehörde EFSA im Jahr 2009 neben Vitamin K1 (Phyllochinon) zur Verwendung in europäischen Lebensmittel- und Nahrungsergänzungszubereitungen zugelassen.[6] Ferner wurden positive Health Claims für Vitamin K veröffentlicht.[7] Aufgrund unzureichender Dokumentation wurden eingereichte Health Claims bezüglich des Schutzes der Gefäße vor Arteriosklerose von der EFSA abgelehnt.

Erste Hypothesen bezüglich einer Verminderung von Gefäßverkalkung und Sterblichkeit durch eine ausreichende Aufnahme von Menachinon basieren auf Daten aus der Rotterdam-Studie aus dem Jahr 2004.[8] Hier wurde allerdings nicht, wie in kontrollierten klinischen Studien, Menachinon verabreicht, sondern über Fragebögen erfasst, was die an der Studie beteiligten Personen an Nahrung und darüber hinaus an Vitaminen zu sich nahmen. Aus der täglichen Nahrungszufuhr hat man über Daten zum Menachinon-Gehalt der Lebensmittel die durchschnittlichen Tagesmengen errechnet. Das relative Risiko für Herzkreislauferkrankungen war in den mittleren und oberen Terzilen im Vergleich zu dem Terzil mit dem geringsten Menachinonkonsum verringert. Gleiches fand sich für die Gesamttodesrate. Für die Zufuhr von Phyllochinon, d. h. Vitamin K1, konnte in der Rotterdam-Studie kein Zusammenhang mit der Rate von Herzkreislauferkrankungen oder Sterblichkeit gezeigt werden. Daher wurde die Hypothese aufgestellt, dass eine ausreichende Zufuhr von Menachinon für die Prävention von Herzkreislauferkrankungen bedeutsam sein könnte.

Eine Meta-Studie aus dem Jahr 2020 untersuchte Interventionsstudien mit Vitamin K1 und K2. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass Vitamin K nicht konsistent das Fortschreiten von Kalzifizierung verhindert, vor Arteriosklerose schützt oder die Arteriensteifigkeit positiv beeinflusst.[9]

Dosierung

Die durch die EFSA empfohlene Tagesdosis, welche nicht zwischen der Aufnahme von Vitamin K1 und K2 differenziert, ist altersabhängig: Während Säuglinge zwischen 7 und 11 Monaten täglich etwa 10 µg Vitamin K aufnehmen sollten, liegt die Dosierungsmenge bei Personen über 18 Jahren bei etwa 70 µg. Anfang des Jahres 2017 wurde diese bereits im Jahre 1993 formulierte Zufuhrempfehlung erneut bestätigt. Der Bedarf an Vitamin K2 hängt zum großen Teil von der Funktionalität des Darms ab, da verschiedene Darmbakterien, unter anderem Stämme der Escherichia coli sowie Bacteroides fragilis, maßgeblich für die Versorgung des Körpers mit Menachinonen beitragen. So postulieren unterschiedliche Wissenschaftler, dass zwischen 10 und 50 % des Vitamin-K2-Bedarfs mittels einer intestinalen Eigenproduktion[10] abgedeckt werden können.

Siehe auch

Literatur

- Otto Isler: Über die Vitamine K1 und K2. In: Angewandte Chemie, Bd. 71 (1959), Heft 1, S. 7–15, doi:10.1002/ange.19590710103.

Weblinks

- Eintrag zu Menachinon im Flexikon, einem Wiki der Firma DocCheck

Einzelnachweise

- Dieu-Thu Nguyen-Khoa: Vitamin K Deficiency: Practice Essentials, Physiology, Etiology. 2017 (medscape.com [abgerufen am 24. März 2021]).

- Dieser Stoff wurde in Bezug auf seine Gefährlichkeit entweder noch nicht eingestuft oder eine verlässliche und zitierfähige Quelle hierzu wurde noch nicht gefunden.

- M. J. Shearer, X. Fu, S. L. Booth: Vitamin K nutrition, metabolism, and requirements: current concepts and future research. In: Advances in nutrition (Bethesda, Md.). Band 3, Nummer 2, März 2012, S. 182–195, doi:10.3945/an.111.001800. PMID 22516726. PMC 3648719 (freier Volltext).

- R. Bentley, R. Meganathan: Biosynthesis of vitamin K (menaquinone) in bacteria. In: Microbiological reviews. Band 46, Nummer 3, September 1982, S. 241–280, PMID 6127606. PMC 281544 (freier Volltext).

- J. M. Conly, K. Stein: The production of menaquinones (vitamin K2) by intestinal bacteria and their role in maintaining coagulation homeostasis. In: Progress in food & nutrition science. Band 16, Nummer 4, 1992 Oct–Dec, S. 307–343, PMID 1492156.

- efsa.europa.eu: Vitamin K2 added for nutritional purposes in foods for particular nutritional uses, food supplements and foods intended for the general population and Vitamin K2 as a source of vitamin K added for nutritional purposes to foodstuffs, in the context of Regulation (EC) N° 258/97 – Scientific Opinion of the Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. doi:10.2903/j.efsa.2008.822.

- Verordnung (EU) Nr. 432/2012 der Kommission vom 16. Mai 2012

- J. M. Geleijnse, C. Vermeer, D. E. Grobbee, L. J. Schurgers, M. H. Knapen, I. M. van der Meer, A. Hofman, J. C. Witteman: Dietary intake of menaquinone is associated with a reduced risk of coronary heart disease: the Rotterdam Study. In: The Journal of nutrition. Band 134, Nummer 11, November 2004, S. 3100–3105, PMID 15514282.

- Caitlyn Vlasschaert, Chloe J. Goss, Nathan G. Pilkey, Sandra McKeown, Rachel M. Holden: Vitamin K Supplementation for the Prevention of Cardiovascular Disease: Where Is the Evidence? A Systematic Review of Controlled Trials. In: Nutrients. Band 12, Nr. 10, 23. September 2020, ISSN 2072-6643, doi:10.3390/nu12102909, PMID 32977548, PMC 7598164 (freier Volltext).

- Dosierungsempfehlung des Vitamin-K2-Haushalts. Vitalinstitut, abgerufen am 9. Februar 2018.