Bülow (Adelsgeschlecht)

Bülow ['by:lo:] ist der Name eines deutschen Adelsgeschlechts. Die Herren, Freiherren und Grafen von Bülow zählen zum mecklenburgischen Uradel und konnten sich weit über ihre Stammheimat hinaus ausbreiten. Zahlreiche Zweige der Familie bestehen bis heute.

Geschichte

Herkunft und Ausbreitung

Die Bülow sind eine einstämmige Familie, die mit Ritter Godofridus de Bulowe im Jahr 1229 erstmals urkundlich erscheint.[1] Mit Gottfried, welcher ebenfalls in den Jahren 1239 bis 1255 in insgesamt 24 Urkunden als Ritter genannt wurde, beginnt auch die gesicherte Stammreihe des Geschlechts. Seinen Namen entlehnte er von seinem gleichnamigen Stammsitz in Bülow bei Rehna in Mecklenburg, einem heutigen Ortsteil von Königsfeld. 1237 stattete Gottfried das nahe seinem Rittersitz Bülow neu gegründete Kloster Rehna mit neuem Grund und Boden aus. Im dortigen Sprachraum, auf wendische Sprachwurzeln zurückgreifend, wird der Pirol, der auch als Kleinod des Familienwappens geführt wird, als Vogel Bülow bezeichnet.

Die Ritter und Brüder Johann († vor 1309) und Heinrich († 1267) stifteten die beiden Äste A Wedendorf und B Gadebusch-Plüskow (Plüschow). In den Jahren 1382 bis 1444 verzweigte sich das Geschlecht in insgesamt acht Linien, die sich nach den damals besessenen Hauptgütern benennen und nach denen ihre Nachfahren bis heute genealogisch eingeteilt werden: Wedendorf (von 1255 bis 1679 im Besitz der Familie), Potremse (vor 1445 bis Mitte 18. Jh.), Simen (ab ca. 1400 bis Mitte 18. Jh.), Radum (Groß Raden bei Sternberg, um 1380–1669), Zibühl (ab 1322), Gartow (1438 vom Johanniterorden erworben, 1694 an die Bernstorff verkauft), Wehningen (ab 1428) und Plüskow (Schloss Plüschow, von 1450 bis 1758).

Im 14. Jahrhundert stellten die Bülow vier Bischöfe im Bistum Schwerin. Auch späterhin bestand eine enge Verbindung zur Kirche, so entstammte auch ein Bischof im Bistum Lebus im 15. Jahrhundert aus der Familie. Bis zur Reformation sind in Mecklenburg weiterhin mehrere Domherrn, Dechanten, zwei Pröbste und drei Priorinnen im Kloster Rehna bekannt. Das Einschreibebuch des Klosters Dobbertin weist im Zeitraum 1696 bis 1918 188 Eintragungen mit Familiennamen Bülow auf; etwa fünfzehn Prozent dieser eingeschriebenen Mädchen wurden als Konventualinnen im Kloster Dobbertin aufgenommen. Aus 73 mecklenburger Kirchen sind Bülow´sche Stiftungen wie Epitaphe, Taufkelche, Leuchter, Patronatsstühle, Glocken oder Altäre bekannt.

1383 brannte der Ritter Heinrich von Bülow den Ort Wilsnack (Brandenburg), dessen Kirche und weitere Dörfer der Umgebung nieder. Nachdem in der Ruine der Wilsnacker Kirche drei rot verfärbte Hostien gefunden worden waren, bestätigte der Havelberger Bischof Dietrich II. von Man ein Hostienwunder. Die Wunderblutkirche wurde daraufhin zu einer der bedeutendsten Wallfahrtskirchen Europas. Die Pilgerfahrten zur Wunderblutkirche endeten, als der erste evangelische Pfarrer von Wilsnack die Reste der Hostien 1552 verbrannte.

Im Zeitraum 1229 bis 1945 konnten die Bülows 110 Burgen, Güter und Dörfer in Mecklenburg zeitweise in ihren Besitz bringen. Zahlreiche mecklenburgische Güter waren bis zur Enteignung 1945 in Familienbesitz: Die Linie Wedendorf besaß Camin (seit 1663), ab 1852 Goldenbow und bis 1930 auch Rodenwalde, die Linie Simen Bäbelitz und Jatzke, die Linie Gartow (Zweig Woserin) ab 1791 Wamckow sowie ab 1901 Ludorf und ab 1908 Solzow, die Linie Wehningen (Zweig Gudow) ab 1604 Wendisch Lieps (Greven, heute Wüstung) die Linie Plüskow ab 1883 Stremlow und ab 1914 Rogeez. Gorow war von 1767 bis 1916 im Familienbesitz.[2]

Im benachbarten Schleswig-Holstein sind einige Güter bis heute im Familienbesitz geblieben: Die lauenburgischen Erblandmarschälle von Bülow besitzen das Gut Gudow seit dem Jahre 1470 bis heute. Die Gudower Bülow erwarben 1778 auch das Gut Kühren, wo sich in der Folge ein eigener Zweig bildete, der Kühren bis heute bewirtschaftet und der 1881 in den preußischen primogenen Grafenstand erhoben wurde. Seit 1812 ist auch das Gut Bothkamp im Besitz eines Zweiges, seit 1891 das Gut Wittmoldt.

Gut Bothkamp

Gut Bothkamp Herrenhaus Gorow (2011)

Herrenhaus Gorow (2011)

In Dänemark, wohin erste Bülows bereits im 14. Jahrhundert gelangten, sind bis heute Zweige der Linien Wedendorf, Radum und Plüskow verbreitet. Es ergingen in Dänemark an die Familie zwischen 1656 und 1904 insgesamt 18 Adelsnaturalisationen. Im 17. und 18. Jahrhundert konnten sich die Bülow auch in Livland ausbreiten. In den Niederlanden erfolgte die Aufnahme in den niederländischen Adel mit dem Titel Jonkheer für die Deszendenz des königlich niederländischen Premierlieutenant Carel Floris Willem von Bülow († 1823). In Preußen wurde der Familie am 24. Dezember 1904 das Präsentationsrecht zum Preußischen Herrenhaus erteilt.

Das Geschlecht unterhält seit 1867 einen Familienverband mit derzeit etwa 400 Mitgliedern und richtet alle zwei Jahre Familientage aus.[3] Die Bülow sind die zahlenstärkste deutsche Adelsfamilie, gefolgt von den Arnim.

Auf Initiative des Familienverbandes wurde 1877 die 1372 vom Schweriner Bischof Friedrich II. von Bülow gestiftete Bülow-Kapelle im Doberaner Münster restauriert.

Linien und Standeserhebungen

_IMG_7714.jpg.webp)

- Bülow aus dem Hause Abbensen

Die Brüder Joachim Heinrich, Kurhannoverscher Geheimer Rat, Thomas Christian, Braunschweig-Cellescher Rat und Oberhauptmann, Cuno Josias, Hannoverscher Generalleutnant, Johann Otto, Braunschweig-Lüneburgischer Landrat, und Wilhelm Dietrich, königlich Preußischer Obersthofmeister und Ordensritter, sämtlich Söhne des Paul von Bülow, wurden vom Kaiser Joseph I. mit Diplom vom 16. Dezember 1705 in den Reichsfreiherrnstand erhoben.

Freiherr Ernst August von Bülow (1697–1766), Braunschweig-Lüneburgischer Wirklicher Geheimer- und Domänenkammerrat, wurde am 5. März 1736 in Wien von Kaiser Karl VI. in den Reichsgrafenstand gehoben. Die Kurhannoversche Anerkennung des Grafenstandes erging am 14. August 1736. Dieser starb jedoch erbenlos.

Preußen erkannte Heinrich Wilhelm von Bülow, königlich Preußischer Kammerherr, Geheimer Legationsrat und Gesandten in Paris, den Freiherrnstand am 14. Dezember 1831 an. Die Brüder Johann Friedrich und Adolph Friedrich, beide im Rang eines königlich Hannoverschen Kapitän sowie Ernst Friedrich Wilhelm von Bülow, königlich Hannoverscher Landdrost erhielten am 26. Februar 1842 die Hannoversche Anerkennung des Freiherrnstandes. Das hannoversche Rittergut Abbensen war von 1654 bis ca. 1880 im Besitz der Familie.

- Bülow aus dem Hause Beyernaumburg

Nach dem Recht der Erstgeburt und gebunden an den Besitz des Familienfideikommiss Beyernaumburg (von 1653 bis 1945 im Familienbesitz) kam am 15. August bzw. 28. Oktober 1903 der preußische Freiherrenstand an Wilhelm von Bülow. Die Freiherren von Bülow waren bis 1945 u. a. in Beyernaumburg ansässig.

- Bülow aus dem Hause Brunsrode

Ebenfalls nach dem Recht der Erstgeburt und geknüpft an den Besitz von Groß Brunsrode (von 1634 bis 1989 im Besitz der Familie) wurde Georg von Bülow am 7. Mai 1904 in den braunschweigischen Freiherrenstand gehoben. Die preußische Genehmigung zur Führung des Freiherrentitels erging am 16. September 1904.

- Bülow aus dem Hause Essenrode

Friedrich Ludwig Victor Hans von Bülow aus dem Hause Essenrode (Landkreis Helmstedt, 1625–1837 im Besitz der Familie) war zunächst hannoverscher Minister und wurde am 9. Januar 1810 in den westfälischen Grafenstand erhoben. Als königlich preußischer Finanzminister wurde er von König Friedrich Wilhelm III. am 17. Januar 1816 in den Grafenstand erhoben. Sein Sohn, Graf Hans Adolf Carl von Bülow, war 1850–1858 mecklenburg-schwerinscher Ministerpräsident.

Für Karl von Bülow (* 1812), Sohn des königlich dänischen Kammerherrn und Hofjägermeisters, Gottlob von Bülow aus dem Hause Essenrode und der Louise von Stolle, gab es am 19. September 1818 eine Namens- und Wappenvereinigung Bülow-Stolle.

- Bülow aus dem Hause Kamin

Der spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow (1849–1929) wurde am 22. Juni 1899 in den preußischen Grafenstand nobilitiert. Die Vererbung des Titels war vorbehaltlich. Am 6. Juni 1905 erfolgte die Hebung in den preußischen Fürstenstand. Er starb ohne Nachkommen.

- Bülow aus dem Hause Kühren

.jpg.webp) Herrenhaus Kühren

Herrenhaus Kühren Herrenhaus Wilhelminenhof

Herrenhaus Wilhelminenhof

Der großherzoglich mecklenburgische Oberkammerherr und Oberjägermeister Detlev von Bülow (1793–1882) wurde nach dem Recht der Erstgeburt und gebunden an den Besitz des Fideikommiss Kühren mit Wilhelminenhof (Kreis Plön, Schleswig-Holstein) am 22. Juli bzw. 16. September 1881 in den preußischen Grafenstand gehoben. Die Adeligen Güter Kühren (mit einer Fläche von 800 ha) und Wilhelminenhof befinden sich seit 1778 bis heute im Besitz der Herren bzw. Grafen von Bülow. Das alte Kührener Herrenhaus wurde Mitte des 20. Jahrhunderts abgerissen und 1996 durch ein neues ersetzt.[4]

- Bülow von Dennewitz

In Anerkennung seines Sieges am 6. September 1813 in der Schlacht bei Dennewitz über die Franzosen, wurde der preußische General der Infanterie Friedrich Wilhelm von Bülow aus dem Hause Falkenberg (ab 1683 im Familienbesitz) am 3. Juni 1814 in Paris in den preußischen Grafenstand von Dennewitz erhoben.

- Bülow-Trummer

Am 12. September 1872 kam es zur mecklenburgischen Namensvereinigung Bülow-Trummer für Ernst von Bülow und seine 1871 geehelichte Gattin Elisabeth Trummer.

- Bülow-Wendhausen

Eine Braunschweigische Bestätigung des Freiherrenstandes mit Namens- und Wappenvereinigung mit den Freiherren von Wendhausen erging am 30. Dezember 1839 für den herzoglich braunschweigischen Kammerpräsidenten Friedrich von Bülow (1772–1840).

- Briefadlige Bülow aus dem Hause Lichterfelde (1828), (1855) und (1870)

Der natürliche Sohn des königlich preußischen Landrats und Majors Karl von Bülow aus dem Hause Lichterfelde (1778–1851), Karl Kolberg (* 1801), nachmaliger königlich preußischer Regierungsrat, erhielt am 20. August 1828 die preußische Adelslegitimation unter Beilegung des väterlichen Namens Bülow.

Helene Möller (* 1842), Adoptivtochter des oben genannten 1828 nobilitierten Karl von Bülow wurde unter Beilegung des adoptivväterlichen Wappens und Namens am 19. November 1855 in den preußischen Adelstand gehoben.

Ebenfalls ein preußischer Adelstand erging in Berlin am 2. Mai 1870 für Louise Holle (* 1863), Adoptivtochter des Schulinspektors Karl von Bülow aus dem Hause Lichterfelde (1820–1898) und der Luise von Bülow, mit Beilegung des Namens und Wappens der Adoptiveltern.

Grablegen der Familie

- Doberaner Münster, Bülowkapelle (gestiftet durch den Schweriner Bischof Friedrich II. von Bülow 1372)

- Marienkirche in Gudow

- Schnaditz; da 1659–1678 im Besitz derer von Bülow, verblieb in der Dorfkirche ein hölzerner Totenschild für Carol Leberecht von Bülow (1653–1665) mit Wappendarstellung und umlaufender Inschrift.[5]

Doberaner Münster, Bülowkapelle

Doberaner Münster, Bülowkapelle Fenster in der Bülowkapelle

Fenster in der Bülowkapelle Altar in der Nikolaikirche Dassow

Altar in der Nikolaikirche Dassow Brüstung der ehemaligen Patronatsloge in der Dassower Kirche

Brüstung der ehemaligen Patronatsloge in der Dassower Kirche Epitaph für Hans von Bülow und Christina von Plessen (1574) in der Dorfkirche Friedrichshagen

Epitaph für Hans von Bülow und Christina von Plessen (1574) in der Dorfkirche Friedrichshagen

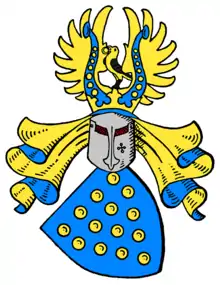

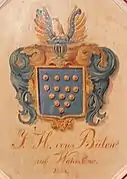

Wappen

Das Stammwappen zeigt in Blau vierzehn (4,4,3,2,1) goldene Kugeln. Auf dem Helm mit blau-goldenen Decken ein Pirol mit goldenem Ring im Schnabel zwischen offenem goldenen Flug hinter zwei mit je sieben goldenen Kugeln belegten blauen Büffelhörnern.

Historische Wappenbilder

verschiedene Formen des Wappens der Familie Bülow (1780)

verschiedene Formen des Wappens der Familie Bülow (1780) Wappen in der Kirche von Wamckow

Wappen in der Kirche von Wamckow Wappen in der Dorfkirche Friedrichshagen

Wappen in der Dorfkirche Friedrichshagen Wappen derer von Bülow (1858)

Wappen derer von Bülow (1858) Wappengrafik von Otto Hupp im Münchener Kalender von 1902

Wappengrafik von Otto Hupp im Münchener Kalender von 1902 Wappen des heutigen Fleckens Gartow und der Samtgemeinde gleichen Namens

Wappen des heutigen Fleckens Gartow und der Samtgemeinde gleichen Namens

Bekannte Namensträger (chronologisch)

- Gottfried I. von Bülow († 1314), Bischof von Schwerin

- Ludolf von Bülow († 1339), Bischof von Schwerin

- Heinrich I. von Bülow († 1347), Bischof von Schwerin

- Friedrich II. von Bülow († 1375), Bischof von Schwerin

- Dietrich von Bülow (1460–1523), Bischof des Bistums Lebus

- Hartwig von Bülow (1568–1639), Erbherr auf Pokrent, Domdechant des Hochstifts Ratzeburg

- Barthold Hartwig von Bülow (1611–1667), schwedischer General und Vizegouverneur von Schwedisch-Pommern

- Jakob von Bülow (1626–1681), General

- Joachim Hinrich von Bülow (1650–1724), hannoverscher Staatsmann

- Otto Diedrich von Bülow (1655–1732), Landkomtur des Deutschen Ordens in Sachsen in Lucklum

- Reimar Hans von Bülow (1656–1712), dänischer General

- Engelke von Bülow (1691–1740), dänischer Hofbeamter und Amtmann

- Ludwig Wilhelm von Bülow (1699–1785), dänischer Amtmann

- Cuno Josua von Bülow (1658–1733), hannoverscher Feldmarschall

- Wilhelm Dietrich von Bülow (1664–1737), Oberhofmeister der Königin, Ritter des Schwarzen Adlerordens

- Friedrich von Bülow (1698–1738), preußischer Kriegsminister

- August Christian von Bülow (1728–1760), kurhannoverscher Generaladjutant

- Friedrich von Bülow (1698–1738), preußischer Kriegsminister

- Sophia Catharina von Bülow a.d.H. Tellow (1670–1727), davon 1723–1727 als Domina, Vorsteherin des Damenstifts im Kloster Dobbertin

- Anna Levecken von Bülow a.d.H. Groß Siemen (1682–1747), 1727–1747 Domina im Damenstift des Klosters Dobbertin

- Jobst Heinrich von Bülow (1683–1762), Provisor ab 1721 und Klosterhauptmann von 1747–1762 im Kloster Dobbertin, Erbherr auf Woserin

- Matthias von Bülow († 1744), kur-braunschweig-lüneburgischer Oberst und Chef eines Reuter-Regiments

- Johann Albrecht von Bülow (1708–1776), preußischer General

- Christoph Karl von Bülow (1716–1788), preußischer General

- Daniel Gottlieb von Bülow (1718–1757), preußischer Oberst

- Friedrich Ulrich Arwegh von Bülow (1726–1791), deutscher Dichter

- Adam Heinrich Dietrich Freiherr von Bülow (1757–1807), Militärschriftsteller

- Friedrich Ernst von Bülow (1736–1802), lüneburgischer Landschaftsdirektor

- Friedrich von Bülow (1762–1827), deutscher Verwaltungsjurist, Regierungspräsident in Soldin

- Friedrich Ludwig Victor Hans von Bülow (1774–1825), westfälisch-preußischer Staatsmann, Oberpräsident von Schlesien

- Hans Adolf Carl von Bülow, 1850–1858 mecklenburg-schwerinscher Ministerpräsident

- Ulrich von Bülow (1744–1811), dänischer Generalmajor

- Bernhard Joachim von Bülow (1747–1826), mecklenburgischer Diplomat und Oberhofmarschall

- Bernhard Joachim von Bülow (1787–1839), Gutsbesitzer

- Helene von Bülow (1816–1890), Gründerin und erste Oberin des Diakonissenmutterhauses „Stift Bethlehem“ in Ludwigslust

- Adolf von Bülow (1787–1816), Verwaltungsjurist in dänischen Diensten, Amtmann in Cismar

- Bernhard Ernst von Bülow (1815–1879), Staatsmann, Staatssekretär im Auswärtigen Amt

- Bernhard Fürst von Bülow (1849–1929), Reichskanzler 1900/09 ∞ Maria Beccadelli di Bologna

- Adolf von Bülow (1850–1897), Generalmajor, später persönlicher Adjutant Kaiser Wilhelms II.

- Bernhard Wilhelm von Bülow (1885–1936), Staatssekretär im Auswärtigen Amt

- Alfred von Bülow (1851–1916), Diplomat

- Karl Ulrich von Bülow (1862–1914), Generalmajor

- Bernhard Ernst von Bülow (1815–1879), Staatsmann, Staatssekretär im Auswärtigen Amt

- Heinrich von Bülow (1792–1846), preußischer Staatsmann, Minister des Auswärtigen, Schwiegersohn von Wilhelm von Humboldt

- Gabriele von Bülow (1802–1887), Tochter Wilhelm von Humboldts und Gemahlin von Heinrich von Bülow, Oberhofmeisterin von Königin Augusta

- Bernhard Joachim von Bülow (1787–1839), Gutsbesitzer

- Georg Ludwig von Bülow (1751–1822) auf Gudow, Lauenburgischer Erblandmarschall

- Adolf Gottlieb von Bülow (1795–1841), auf Gudow, Lauenburgischer Erblandmarschall, Landrat

- Friedrich Gottlieb von Bülow (1831–1898), auf Gudow, Lauenburgischer Erblandmarschall

- Adolf Gottlieb von Bülow (1795–1841), auf Gudow, Lauenburgischer Erblandmarschall, Landrat

- Friedrich Wilhelm Freiherr von Bülow, Graf von Dennewitz (1755–1816), preußischer Generalfeldmarschall

- Hans Caspar von Bülow (1757–1818), Domherr in Lübeck, auf Kühren

- Detlev Ludwig Friedrich von Bülow, ab 1881 Graf von Bülow (1793–1882), auf Kühren, mecklenburgischer Forstbeamter

- Christian Dietrich Carl von Bülow (1767–1850), Oberstleutnant, 1825–1850 Kommandant der Stadt und Festung Dömitz

- Georg Bernhard von Bülow (1768–1854), Oberforstmeister, Rittergutsbesitzer und Mitglied des Provinziallandtags der Provinz Pommern

- Gottfried Philipp von Bülow (1770–1850), Jurist, Verwaltungsbeamter, Historiker, braunschweigischer Staatsmann

- Vollrath Joachim Helmuth von Bülow (1771–1840), mecklenburgischer Kammerherr, Oberstallmeister und Leiter des Landgestüts Redefin

- Bernhard Vollrath von Bülow (1820–1864), mecklenburgischer Diplomat und Gesandter beim Bundestag des Deutschen Bundes in Frankfurt am Main

- Franz Joseph von Bülow (1861–1915), Oberleutnant, Kolonialschriftsteller und homosexueller Aktivist

- Bernhard Vollrath von Bülow (1820–1864), mecklenburgischer Diplomat und Gesandter beim Bundestag des Deutschen Bundes in Frankfurt am Main

- Heinrich Georg Christian Friedrich von Bülow (1772–1840), Jurist, braunschweigischer Kammerpräsident (Villa von Bülow)

- Ernst von Bülow-Cummerow (1775–1851), Landwirt, Publizist, Nationalökonom, Politiker

- Johann Carl Wilhelm von Bülow (1778–1851), preußischer Major und erster Landrat in Jülich

- Johann Rudolf von Bülow (1779–1839), dänischer Landrat in Glückstadt

- Friedrich Franz von Bülow (1788–1848) auf Gorow und Klein Bölkow (Satow) und Müssen, Vize-Landmarschall des Herzogtums Lauenburg

- Friedrich Karl von Bülow (1789–1853), preußischer Diplomat

- Albert von Bülow (1829–1892), preußischer Generalmajor

- Friedrich von Bülow (1868–1936), deutscher Verwaltungsjurist, Regierungspräsident von Bromberg

- Rudolf von Bülow (1873–1955), deutscher Diplomat

- Karl Adolf Leopold von Bülow (1837–1907), preußischer General der Kavallerie

- Albert von Bülow (1829–1892), preußischer Generalmajor

- Frederik Rudbek Henrik von Bülow (1791–1858), dänischer Generalleutnant im Schleswig-Holsteinischen Krieg (1848–1851)

- Jaspar Friedrich von Bülow (1794–1871), mecklenburg-schwerinscher Oberhofmarschall

- Alexander von Bülow (1829–1901), mecklenburg-schwerinscher Staatsminister

- Henning von Bülow, Gutsbesitzer auf Goldenbow

- Jasper von Bülow (1836–1878), mecklenburg-strelitzer Hofmarschall

- Friedrich von Bülow (1870–1929), deutscher Konteradmiral

- Carl-August von Bülow (1876–1946), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat

- Alexander von Bülow (1829–1901), mecklenburg-schwerinscher Staatsminister

- Gebhard von Bülow (1799–1875), Gutsbesitzer und Mitglied des preußischen Herrenhaus

- Ernst Friedrich Wilhelm Freiherr von Bülow (1801–1861), Landdrost zu Stade ab 1841, dann zu Hannover

- Eduard von Bülow (1803–1853), Novellendichter

- Hans von Bülow (1830–1894), Musiker, Dirigent, Komponist, Kapellmeister

- Hans von Bülow (1807–1869), preußischer Beamter

- Bertha von Marenholtz-Bülow, geb. von Bülow-Wendhausen (1810–1893), Pädagogin

- Otto von Bülow (1812–1895), dänischer Generalmajor

- Hans Adolf Julius von Bülow (1816–1897), preußischer General der Artillerie

- Friedrich Gustav von Bülow (1817–1893), Gutsbesitzer und Kammerherr, Erbauer der Sternwarte Bothkamp

- Cai von Bülow (1851–1910), Gutsbesitzer und preußischer Landrat

- Walter von Bülow-Bothkamp (1894–1918), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg

- Harry von Bülow-Bothkamp (1897–1976), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, sowie Oberst der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg

- Detlev von Bülow (1854–1926), preußischer Oberpräsident

- Cai von Bülow (1851–1910), Gutsbesitzer und preußischer Landrat

- Emil Freiherr von Bülow (1817–1903), römisch-katholischer Geistlicher und Provinzial der Jesuiten

- Hugo von Bülow (1821–1869), Konsul des Norddeutschen Bundes in Smyrna

- Frieda von Bülow (1857–1909), Schriftstellerin, gilt als Begründerin des deutschen Kolonialromans, Schwester Albrechts und Margarethes von Bülow

- Margarethe von Bülow (1860–1884), Novellistin, Schwester von Frieda und Albrecht von Bülow

- Otto von Bülow (1827–1901), preußischer Diplomat

- Albert von Bülow (1829–1892), preußischer Generalmajor

- Adolf Woldemar von Bülow (1830–1869), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat im Kreis Ruppin (1860–1869)

- Gottfried von Bülow (1831–1907), deutscher Archivar und Historiker, Leiter des Staatsarchivs Stettin

- Bodo von Bülow (1834–1904), Staatsrat und Vorsitzender des Finanzministeriums in Schwerin

- Karl von Bülow (Richter) (1834–1910) Senatspräsident beim Reichsgericht

- Gebhard Lebrecht von Bülow (1836–?), Gutsbesitzer und Mitglied des Preußischen Herrenhaus

- Karl Adolf Leopold von Bülow (1837–1907), preußischer General der Kavallerie

- Hermann von Bülow (1842–1906), deutscher Reichsgerichtsrat

- Ernst von Bülow (1842–1901), preußischer Generalleutnant

- Curt von Bülow (1843–1919), Rittergutsbesitzer und Politiker

- Hans von Bülow (1884–1956), Gutsbesitzer und Landrat

- Georg Hartwig Adolf von Bülow (1844–1919), preußischer Generalleutnant

- Gertrud von Bülow, Gräfin von Dennewitz (1844–1927), Schriftstellerin; Frauenrechtlerin

- Karl von Bülow (1846–1921), Generalfeldmarschall

- Vicco von Bülow (1891–1970), genannt Vicco von Bülow-Schwante, deutscher Diplomat

- Werner von Bülow (1848–1913), deutscher Reisender und Ethnologe

- Dietrich Wilhelm von Bülow (1850–1929), Politiker, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses

- Babette von Bülow (1850–1927), geb. Eberty, Schriftstellerin mit dem Pseudonym Hans Arnold

- Adolf von Bülow (1850–1897), preußischer Generalmajor, Adjutant des Kaisers

- Bernhard Wilhelm von Bülow (1885–1936), Staatssekretär im Auswärtigen Amt

- Alfred von Bülow (1851–1916), preußischer Geheimer Rat und Diplomat

- Georg Carl August von Bülow (1853–1936), Generalmajor

- Burghart von Bülow (1855–1892), mecklenburgischer Major und Schriftsteller

- Hans Adolf von Bülow (1857–1915), preußischer Diplomat

- Curt von Bülow (1860–1939), Politiker, Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses

- Eva von Bülow (1867–1942), illegitime Tochter von Richard Wagner und Cosima von Bülow, geb. Flavigny

- Jasper Friedrich von Bülow (1870–1929), Kaiserlicher Konteradmiral, Flügeladjutant des Kaisers

- Hartwig von Bülow (1871–1939), Generalmajor

- Frits Toxwerdt von Bülow (1872–1955), dänischer Jurist, Politiker und Justizminister von 1910 bis 1913

- Hilmer Freiherr von Bülow (1883–1966), Generalleutnant der Luftwaffe a. D., Militärschriftsteller

- Bernhard Wilhelm von Bülow (1885–1936), Staatssekretär im Auswärtigen Amt

- Christian von Bülow (1887–1957), Diplomat, Jurist, Gesandtschaftsrat

- Friedrich von Bülow (1889–1984), Abteilungsleiter bei Krupp, zu 12 Jahren Haft verurteilt im Krupp-Prozess

- Vicco von Bülow (1891–1970), genannt Vicco von Bülow-Schwante, deutscher Diplomat

- Cord von Bülow (1892–1942), Generalmajor

- Walter von Bülow-Bothkamp (1894–1918), Jagdflieger im Ersten Weltkrieg

- Harry von Bülow-Bothkamp (1897–1976), Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, sowie Oberst der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg

- Werner von Bülow (1898–1943), Generalmajor der Wehrmacht

- Kurd von Bülow (1899–1971), deutscher Geologe

- Otto von Bülow (1911–2006), Kapitän zur See der Bundesmarine

- Georg-Ulrich von Bülow (1911–2000), Musikprofessor und Cellist

- Andreas von Bülow (* 1937), Politiker (SPD)

- Christian von Bülow (1917–2002), dänischer Segler

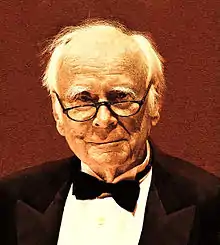

- Bernhard-Viktor Christoph Carl von Bülow (1923–2011), genannt Vicco von Bülow, Künstlername: Loriot, deutscher Humorist, Satiriker und Zeichner

- Claus von Bülow (1926–2019), bekannt geworden durch mutmaßlichen zweifachen Mordversuch an seiner Frau Sunny von Bülow und divergierende Schuldsprüche

- Sunny von Bülow (1932–2008), mutmaßliches Opfer von Claus von Bülow

- Axel Graf Bülow (* 1952), Politiker (FDP)[6]

- Jürgen von Bülow (* 1956), Jugendbuchautor, Drehbuchautor, Regisseur und Dozent für Filmdramaturgie

- Johann von Bülow (* 1972), Schauspieler

Literatur

- Ernst Heinrich Kneschke: Deutsche Grafen-Haeuser der Gegenwart : in heraldischer, historischer und genealogischer Beziehung. 1854, S. 45 f, Digitalisat

- Hermann von Bruiningk: Die v. Bülow in Livland 1633 bis 1750. In: Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik. Mitau 1930, S. 11–29

- Adolf von Bülow: Bülowsches Familienbuch. 2 Bände, Schwerin 1911/1914.

- Stammtafeln ..., im Auftrage des v. Bülowschen Familienverbandes ehrenamtlich bearb. durch Carl v. Bülow, 1974.

- Henning von Bülow: Bülowsches Familienbuch. Bd. 3, 1994.

- Vierzehn Kugeln auf blauem Schild. Die Bülows in der Geschichte herausgegeben durch den von Bülow'schen Familienverband e.V., verfasst von Daniel Faustmann unter Mitwirkung von Henning und Detlev Werner von Bülow, Thomas Helms Verlag, Schwerin 2014, ISBN 978-3-944033-08-2

- Gottfried von Bülow: Geschichtliche Nachrichten über die von Bülow zu Oebisfelde, als Beitrag zur Geschichte des Geschlechts nach urkundlichen Quellen. Magdeburg, Baensch, 1860 (Digitalisat)

- Gottfried von Bülow: Historische Nachrichten über die von Bülows. Magdeburg 1868.

- Jakob Friedrich Joachim von Bülow: Mit Kupfern und vielen Urkunden versehene, historische, genealogische und critische Beschreibung des Edlen, Freyherr- und Gräflichen Geschlechts von Bülow. Neubrandenburg, Korb, 1780 (Digitalisat)

- Jakob Friedrich Joachim von Bülow und Paul von Bülow: Familienbuch der von Bülow. Berlin, Königliche Oberhofdruckerei, 1858 (Digitalisat)

- Friedrich Crull: Die Wappen der bis 1360 in den heutigen Grenzen Meklenburgs vorkommenden Geschlechter der Mannschaft. In: Verein für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde, Band 52 (1887), S. 34–182 (Digitalisat (Memento vom 5. Mai 2012 im Internet Archive))

- Danmarks Adels Aarbog, 1963, Teil II, S. 3–4 und 1964 (Stammreihe und ältere Genealogie)

- Genealogisches Handbuch des Adels, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn), Band 10 der Gesamtreihe (1955), 20 (1959), 21 (1959), 22 (1960), 40 (1967), 49 (1971), (1987)

- Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band II, Band 58 der Gesamtreihe, S. 161–165, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 1974, ISSN 0435-2408

- Heinrich Otto Meisner: Bülow, von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 2, Duncker & Humblot, Berlin 1955, ISBN 3-428-00183-4, S. 727 f. (Digitalisat).

- Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser auf das Jahr 1859. Neunter Jahrgang. S. 108 ff. Freiherrliche Linie

- Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser auf das Jahr 1864. S. 9 ff. Bülow-Wendhausen

- Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser. 1886. Sechs und dreißigster Jahrgang, S. 105 ff.

- Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser. 1908. Justus Perthes, Gotha 1907, S. 94 f.

Quellen

Weblinks

- Wappensiegel Bülow von 1255 und 1337 mit Beschreibung (Memento vom 5. Mai 2012 im Internet Archive) In: Friedrich Crull: Die Wappen der bis 1360 in den heutigen Grenzen Meklenburgs vorkommenden Geschlechter der Mannschaft. S. 63

- Die offizielle Seite des von Bülowschen Familienverbandes

- Familie von Bülow im Schlossarchiv Wildenfels

- Familie von Bülow im Adelslexikon.com

- Wappen der Bülow in Johann Siebmachers Wappenbuch von 1701, Band 3, Tafel 154 und Tafel 167

Einzelnachweise

- MUB I. (1863) Nr. 370

- Historie Schlossgut Gorow, auf schlossgut-gorow.de, abgerufen am 11. Mai 2021

- Bülowscher Familienverband (Memento des Originals vom 23. April 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Website Gut Kühren

- Hans-Joachim Böttcher: Historische Grabdenkmale und ihre Inschriften in der Dübener Heide. Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft für Mittelalterliche Familienforschung. Nr. 165. Leipzig August 2005, S. 32.

- Finsterwalde: Ein echter Graf in Finsterwalde. In: Lausitzer Rundschau. Abgerufen am 14. März 2021.