Pyskowice

Pyskowice [pɨskɔˈvitsɛ] (deutsch Peiskretscham) ist eine Stadt im Powiat Gliwicki (Gleiwitzer Kreis) in der polnischen Woiwodschaft Schlesien. Die Stadtgemeinde hat ca. 19.000 Einwohner.

| Pyskowice Peiskretscham | |||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

| Staat: | Polen | ||

| Woiwodschaft: | Schlesien | ||

| Powiat: | Gliwicki (Gleiwitz) | ||

| Fläche: | 31,14 km² | ||

| Geographische Lage: | 50° 24′ N, 18° 38′ O | ||

| Einwohner: | 18.455 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Postleitzahl: | 44-120 | ||

| Telefonvorwahl: | (+48) 32 | ||

| Kfz-Kennzeichen: | SGL | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

| Straße: | Bytom–Ujest | ||

| Eisenbahn: | Gliwice–Pyskowice | ||

| Pyskowice–Opole | |||

| Nächster int. Flughafen: | Katowice-Pyrzowice | ||

| Gmina | |||

| Gminatyp: | Stadtgemeinde | ||

| Einwohner: | 18.455 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Gemeindenummer (GUS): | 2405021 | ||

| Verwaltung (Stand: 2007) | |||

| Bürgermeister: | Wacław Kęska | ||

| Adresse: | ul. Strzelców Bytomskich 3 44-120 Pyskowice | ||

| Webpräsenz: | www.pyskowice.pl | ||

Geographische Lage

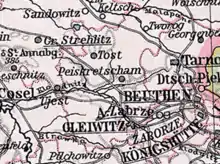

Die Stadt liegt in der Region Oberschlesien am Fluss Drama auf 227 m ü. NHN, etwa 15 Kilometer nördlich von Gleiwitz. Sie grenzt im Westen an die Gemeinde Rudziniec (Rudzinitz) und im Norden an die Gemeinde Toszek (Tost).

Geschichte

_KS.JPG.webp)

_-_market_square.JPG.webp)

Erstmals wurde das heutige Pyskowice am 26. Juni 1256 erwähnt.

Einer alten Überlieferung zufolge befand sich unweit des Flüsschens Drama ein großer Kretscham (Gaststätte). Es ist wahrscheinlich, dass der Ort Pyskowice um den Kretscham herum entstand, der Kretscham also Grund für die Ortsgründung war. Dieser Umstand trug dazu bei, dass der Ort Pyskowice auch Pisko-Kretscham (Peiskretscham) genannt wurde.

Seit 1327 existierten die Namen Piscowice und Peiskretscham nebeneinander. Die Form Peiskretscham wurde erstmals am 19. Februar 1327 als „Peyzenchreschin“ erwähnt. Der lateinische Name ist Pasqua. Im 16. Jahrhundert kam auch der Begriff Weißkretscham vor.

Um 1540 existierten in Peiskretscham innerhalb der Wallanlagen 34 Häuser am Ring und weitere 63 Häuser in den umliegenden Gassen. Jedes Haus besaß einen Hopfengarten.

Am 22. Juni 1822, als große Teile der Bevölkerung zur Wallfahrt in Annaberg oder auf dem Jahrmarkt in Lublinitz abwesend waren, wurde die Stadt fast vollständig von einem großen Feuer verwüstet. Dabei verbrannten 171 Häuser und 93 Nebengebäude.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Peiskretscham eine evangelische Kirche, drei katholische Kirchen, eine Synagoge, ein katholisches Schullehrerseminar, ein Waisenhaus und war Sitz eines Amtsgerichts.[2]

Bei der nach dem Ersten Weltkrieg am 20. März 1921 durchgeführten Volksabstimmung stimmten 2503 Wahlberechtigte (73,6 % der abgegebenen Stimmen) für einen Verbleib bei Deutschland, 895 für Polen (26,3 %). Die Wahlbeteiligung betrug 95,9 %. Peiskretscham verblieb beim Deutschen Reich (Weimarer Republik). 1933 stieg die Einwohnerzahl auf 7428 an, 1939 lag sie bei 7716 Einwohnern.

Im Jahr 1945 befand sich Peiskretscham im Landkreis Tost-Gleiwitz, Regierungsbezirk Kattowitz, der preußischen Provinz Schlesien des Deutschen Reichs.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Region im Frühjahr 1945 von der Roten Armee besetzt. Nach Kriegsende wurde der deutsche Ort von der Sowjetunion unter polnische Verwaltung gestellt. Es wurde die polnische Ortsbezeichnung Pyskowice eingeführt. Der Großteil der einheimischen Stadtbevölkerung wurde von der örtlichen polnischen Verwaltungsbehörde vertrieben.

Die Stadt war nach Kriegsende der Woiwodschaft Schlesien angeschlossen worden und kam 1950 zur Woiwodschaft Kattowitz. 1999 kam der Ort als Stadtgemeinde zum wiedergegründeten Powiat Gliwicki.

Demographie

| Jahr | Einwohnerzahl | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1811 | 1938 | [3] |

| 1815 | 1749 | [3] |

| 1816 | 1976 | [4] |

| 1820 | 2271 | [3] |

| 1825 | 2648 | darunter 46 Evangelische, 2406 Katholiken, 196 Juden[5] |

| 1830 | 3027 | [3] |

| 1840 | 3322 | davon 79 Evangelische, 2985 Katholiken, 258 Juden[6] |

| 1850 | 3239 | [3] |

| 1855 | 3402 | [7] |

| 1858 | 3498 | [3] |

| 1861 | 3774 | davon 65 Evangelische, 3478 Katholiken, 231 Juden[7] |

| 1867 | 3676 | am 3. Dezember[8] |

| 1871 | 3773 | davon 100 Evangelische, 210 Juden (2000 Polen)[4]; nach anderen Angaben 3773 Einwohner (am 1. Dezember), davon 66 Evangelische, 3499 Katholiken, ein sonstiger Christ, 207 Juden[8] |

| 1905 | 4865 | davon 259 Evangelische, 132 Juden[2] |

| 1910 | 5331 | am 1. Dezember[9] |

| 1933 | 7428 | [10] |

| 1939 | 7716 | [10] |

Bei der Volkszählung von 2002 gaben von den 19.574 Einwohnern 16.671 Personen als Nationalität „polnisch“ an (85,2 %), 437 Personen gaben „deutsch“ an (2,2 %) und 369 Personen gaben „schlesisch“ an (1,9 %). 524 Einwohner sprechen Deutsch (2,7 %).

Sehenswürdigkeiten

_-_Saints_Peter_and_Paul_church.JPG.webp)

- Gebäude aus dem 18. und 19. Jahrhundert in der Altstadt und mittelalterlicher Grundriss der Altstadt

- Brunnen und Mariensäule auf dem Ring

- Das (alte) Rathaus aus dem Jahr 1822; es beherbergt das Heimatmuseum der Stadt

- Die gotische katholische Pfarrkirche St. Nikolaus aus dem 15. Jahrhundert ist das älteste Bauwerk der Stadt.

- Die Begräbniskapelle St. Stanislaus aus den Jahren 1865 bis 1868

- Die evangelische Kirche St. Peter und Paul aus dem Jahr 1897

- Der jüdische Friedhof aus dem Jahr 1830

- Die Staubecken Dzierżno

- Eisenbahnmuseum

Politik

Städtepartnerschaften

- La Ricamarie, Frankreich

- Tscherwonohrad, Ukraine

- Flörsheim am Main, Deutschland. Am 3. Mai 2005 wurde der Partnerschaftsvertrag in Pyskowice unterzeichnet, am 3. Oktober wurde er in Flörsheim am Main gegengezeichnet.

Wappen

Das Wappen stellt zwei Türme und eine Wehrmauer dar. Die Türme sollen auf das frühere Schloss zurückgehen. Zwischenzeitlich befand sich im Wappen statt der Wehrmauer ein Halbmond oder ein Kahn.

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr

Große Bedeutung für die Stadt hatte früher die Hohe Straße von Breslau nach Krakau. Der weiter oben erwähnte Kretscham kann als Raststätte angesehen werden.

In der Stadt beginnt die Landesstraße 40 nach Głogówek, welche nach etwa 13 Kilometern die Autostrada A4 kreuzt. Weiterhin führt durch die Stadt die Landesstraße 94.

Einen wirtschaftlichen Aufschwung Ende des 19. Jahrhunderts hatte Peiskretscham der Eisenbahn zu verdanken, da die Eisenbahnstrecke Oppeln–Groß Strehlitz–Beuthen durch Peiskretscham läuft und hier eine Strecke nach Gleiwitz abzweigt. Der ursprünglich große Rangierbahnhof ist stillgelegt und bereits fast vollständig abgebrochen worden.

Außerdem existierte eine Sandbahnlinie ins oberschlesische Industriegebiet.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Thomas Szczeponik (1860–1927), deutscher Politiker (Zentrum), Mitglied des Reichstages

- Hermann Heyer (1861–1925), deutscher Senatspräsident beim Reichsgericht

- Sigmund Nunberg (1879–1950), deutscher Schauspieler

- Georg Radziej (1895–1972), deutscher Generalleutnant

- Alfred Balthoff (1905–1989), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

- Herbert W. Köhler (1919–2001), deutscher Politiker (CDU)

- Job-Günter Klink (1929–1980), deutscher Pädagoge und Leiter der Pädagogischen Hochschule Bremen

- Dieter Klink (1930–2004), deutscher Politiker (SPD), Präsident der Bremer Bürgerschaft

- Jochen Martin (* 1936), deutscher Althistoriker

- Helmut Kafka (* 1940), ehemaliger deutscher Fußballspieler und Trainer

- Dorothea Duda (* 1951), deutsche Fachärztin für Anästhesiologie

- Agata Buzek (* 1976), polnische Schauspielerin

- C-BooL (Grzegorz Cebula) (* 1981), polnischer DJ und Musikproduzent

- Wojciech Pollok (* 1982), polnisch-deutscher Fußballspieler

- Grzegorz Kasprzik (* 1983), polnischer Fußballtorhüter

- Tomasz Bandrowski (* 1984), polnischer Fußballspieler

- Raffael Gordzielik (* 1985). deutscher Kraftsportler

Andere mit der Stadt verbundene Persönlichkeiten

- Johannes Chrząszcz (1857–1928), Landesgeschichtsforscher, von 1890 bis 1928 Pfarrer in Peiskretscham.

Literatur

- Felix Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1865, S. 494–498.

- Johann Georg Knie: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preusz. Provinz Schlesien. 2. Auflage. Graß, Barth und Comp., Breslau 1845, S. 895–896.

- Johannes Chrząszcz: Die Töpferinnung in der Stadt Peiskretscham. In: Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens, 30. Jahrgang, 1896, S. 225–237 (PDF-Datei; 136 kB)

- Johannes Chrząszcz: Geschichte der Städte Peiskretscham und Tost sowie des Toster Kreises in Ober-Schlesien. G. Palla, Peiskretscham 1900 ((djvu-Datei))

- Johannes Chrząszcz: Die Tuchmacher in Peiskretscham (aus: „Oberschlesien – Zeitschrift zur Pflege der Kenntnis und Vertretung der Interessen Oberschlesiens“ (1. Jahrgang, Heft 6, September 1902; Verlag Gebrüder Böhm, Kattowitz O.-S., Herausgeber: Dr. phil. Zivier).) (PDF-Datei; 227 kB)

- Johannes Chrząszcz: Die Geschichte der Städte Peiskretscham und Tost sowie des Kreises Tost-Gleiwitz (2., verbesserte und erweiterte Auflage; Verlag: Palla, Peiskretscham, 1927) (djvu-Datei)

- Geschichte der katholischen Pfarrgemeinde Peiskretscham (PDF-Datei; 554 kB)

Weblinks

Einzelnachweise

- Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2020. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF-Dateien; 0,72 MB), abgerufen am 12. Juni 2021.

- Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage, Band 15, Leipzig/Wien 1908, S. 541.

- Felix Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1865, S. 495.

- Gustav Neumann: Das Deutsche Reich in geographischer, statistischer und topographischer Beziehung. Band 2, G. F. O. Müller, Berlin 1874, S. 175.

- Johann Georg Knie: Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, mit Einschluß des jetzt ganz zur Provinz gehörenden Markgrafthums Ober-Lausitz und der Grafschaft Glatz; nebst beigefügter Nachweisung von der Eintheilung des Landes nach den verschiedenen Zweigen der Civil-Verwaltung. Melcher, Breslau 1830, S. 991-992.

- Johann Georg Knie: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preusz. Provinz Schlesien. 2. Auflage. Graß, Barth und Comp., Breslau 1845, S. 895-896.

- Felix Triest: Topographisches Handbuch von Oberschlesien, Wilh. Gottl. Korn, Breslau 1865, S. 471, Ziffer 25.

- Königliches Statistisches Bureau: Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Schlesien und ihre Bevölkerung. Nach den Urmaterialien der allgemeinen Volkszählung vom 1. Dezember 1871. Berlin 1874, S. 324–325, Ziffer 3.

- gemeindeverzeichnis.de

- Michael Rademacher: Gleiwitz. Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.