Militärverwaltungsgebiet Serbien

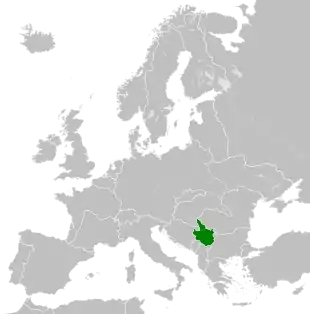

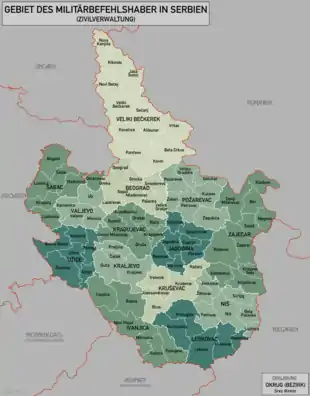

Das Militärverwaltungsgebiet Serbien (amtlich Bereich des Militärbefehlshabers in Serbien), in Amtssprache serbisch Србија (Srbija), war ein Marionettenstaat unter der Militärverwaltung des nationalsozialistischen Deutschlands[1]. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Königreich Jugoslawien 1941 im Zuge des deutschen Balkanfeldzuges besetzt und geteilt. Serbien wurde auf ein „Restserbien“ etwa in den Grenzen von 1912 vor den Balkankriegen reduziert. Im Banat wurde eine deutsche Zivil-Regierung installiert und um Kosovska Mitrovica ein autonomer Bezirk gebildet. Die oberste vollziehende Gewalt übte der deutsche Militärbefehlshaber Serbien (MBS) bzw. ab Herbst 1941 der Bevollmächtigte Kommandierende General (Bev.Kdr.Gen.) mit Sitz in Belgrad aus. Die Zivilverwaltung übte eine von Ministerpräsident Milan Nedić geführte serbische „Regierung der nationalen Rettung“ aus, die mit der deutschen Besatzungsmacht kollaborierte. Die der Kollaborationsregierung unmittelbar unterstehenden paramilitärischen Verbände der Serbischen Staatswache, des faschistischen Serbischen Freiwilligen-Korps des Dimitrije Ljotić und der „legalisierten“ Tschetniks des Kosta Pećanac beteiligten sich am Kampf gegen die kommunistische Partisanenbewegung des Josip Broz Tito und unterstützen die Besatzungsmacht bei der Durchführung des Holocaust. Im Oktober 1944 wurde die serbische Hauptstadt Belgrad von der sowjetischen Roten Armee und der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee eingenommen (vgl.: Belgrader Operation). Nach Kriegsende wurde Serbien 1945/1946 eine Republik des sozialistischen Jugoslawiens.

| Србија | |||||

Srbija | |||||

| Bereich des Militärbefehlshabers in Serbien | |||||

| |||||

| Amtssprache | Serbisch | ||||

| Hauptstadt | Belgrad | ||||

| Regierungschef | Milan Aćimović (bis August 1941) Milan Nedić (1941–1944) | ||||

| Fläche | 51.000 km² | ||||

| Einwohnerzahl | 3.810.000 (1941) | ||||

| Währung | Serbischer Dinar | ||||

| Gründung | 1941 | ||||

| Auflösung | 1944 | ||||

| Nationalhymne | Ој Србијо, мила мати/Oj Srbijo, mila mati | ||||

| |||||

| |||||

Geschichte

Vorgeschichte

Das Königreich Jugoslawien war zu Beginn des Zweiten Weltkrieges neutral. Am 25. März 1941 trat das Land dem Dreimächtepakt bei, zwei Tage später kam es zum Jugoslawischen Staatsstreich von 1941. Ministerpräsident Cvetković wurde durch General Dušan Simović gestürzt, und anstelle des Prinzregenten Paul übernahm der junge König Petar II. die Staatsführung. Die neue jugoslawische Regierung versuchte sich mit dem Deutschen Reich zu verständigen und schloss mit Stalin am 5. April 1941 einen Freundschafts- und Nichtangriffspakt. Einen Tag später, am 6. April 1941, begannen die Achsenmächte den Balkanfeldzug mit dem Luftangriff auf Belgrad. Binnen elf Tagen kapitulierte die jugoslawische Regierung.

Nach dem schnellen Sieg über das Königreich Jugoslawien wurde das Land in zehn Teile mit unterschiedlichem staatsrechtlichem Status aufgeteilt. Serbien, bestehend aus Altserbien (dem ehemaligen Gebiet Serbiens innerhalb der Grenzen von 1912, ohne Mazedonien) und dem Westbanat, wurde mit zusammen etwa 4,5 Millionen Einwohnern wegen seiner ökonomischen Bedeutung zur ausschließlich deutschen Einflusszone erklärt und unter Militärverwaltung gestellt. Das Gebiet umfasste mehr als ein Viertel der Gesamtfläche des späteren Jugoslawien. Vor allem die Roh- und Grundstoffindustrie war für die deutsche Kriegswirtschaft wichtig, auch Weizen und Mais wurde nach Deutschland geliefert. Von den Gebieten die vor 1941 noch zu Serbien zählten, besetzte Ungarn den Südbaranja und die Batschka, Bulgarien besetzte den Großteil von Mazedonien und Syrmien wurde dem kroatischen Vasallenstaat zugeschlagen. Bis Kriegsende wurden die Grenzen Serbiens zwischen den Achsenmächten noch mehrfach verschoben. Das Deutsche Reich installierte in Serbien eine Kollaborationsregierung.

Deutsche Volksgruppe

Das serbische Banat mit etwa 131.000 Serbiendeutschen und ungarischer Bevölkerung blieb direkt unter deutscher Verwaltung. Ab 27. März 1941 lieferte die Sabotageabteilung des Amtes Ausland/Abwehr unter der Leitung von Erwin von Lahousen große Mengen Waffen an die deutsche Volksgruppe. Am 6. April 1941 unterstellte Volksgruppenführer Sepp Janko die gesamte Volksgruppe in militärischer Hinsicht Lahousens Abteilung. Die „Selbstschutzkommandos“ der Volksgruppe griffen nach dem Angriff der Achsenmächte auf Jugoslawien die jugoslawische Armee an und vertrieben jugoslawische Beamte.[2] Jugoslawische Donauschwaben im wehrfähigen Alter dienten auch in der jugoslawischen Armee und kämpften gegen die deutschen Truppen. Viele wählten aber stattdessen die Flucht in die Steiermark, nach Ungarn oder Rumänien oder versteckten sich, bis die deutschen Truppen eintrafen.[3] Janko erhielt von der deutschen Besatzungsmacht erhebliche Autonomie-Vollmachten in Kultur- und Bildungsfragen, sowie die Gerichtsbarkeit über alle Volksdeutschen. Diese Volksgruppe, eine nationalsozialistische Zwangsorganisation, konnte ihre Angehörigen besteuern, zum Dienst zur Polizei einberufen und bewaffnete Einheiten aufstellen, die ausschließlich dem Volksgruppenführer unterstanden, wie der „Ortsschutz“ oder die „Banater Staatswache“.

Im Sommer 1944 wurde nach dem Umsturz in Rumänien am 23. August 1944 die kommende militärische Niederlage sichtbar. Die Evakuierungspläne der deutschen Behörden stießen zunächst auf den Widerstand der Volksgruppenführung und der SS-Führung in Belgrad. Als die Rote Armee Anfang Oktober 1944 schnell nach Westen vorstieß, gelang die Evakuierung nur noch zum Teil. Große Teile der Donauschwaben wollten Haus und Hof nicht verlassen. Aus der Batschka wurde noch etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung evakuiert, aus dem Banat nur etwa 10 Prozent.[4]

Deutsche Okkupation und die Aufstandsbewegung

Nach der Aufteilung Jugoslawiens sicherte die deutsche Wehrmacht den serbischen Reststaat zunächst mit drei Divisionen, der 704., 714. und 717. Infanterie-Division. In Serbien operierten Sicherheitspolizei und der Sicherheitsdienst. Die Führung der Polizeikräfte der serbischen Kollaborationsregierung und aller SS-Kräfte unterstand dem SS-Gruppenführer August Meyszner. Ihm oblag auch als Befehlshaber der Einheiten der Waffen-SS die Aufstellung der 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division „Prinz Eugen“, deren Mannschaften vorwiegend aus der deutschen Minderheit in Serbien, vor allem aus dem Banat rekrutiert wurde. Trotzdem trug die Wehrmacht die Hauptverantwortung für die terroristischen Aktionen, darunter die Massaker von Kraljevo und Kragujevac; sie war für die „innere Sicherheit“ verantwortlich. Vorwiegend Wehrmachteinheiten exekutierten die Terrorpolitik, SS und Polizei waren ihr de jure und besonders bei Großeinsätzen auch taktisch unterstellt.

Den Aufständen in Serbien standen nur unzureichende deutsche Besatzungstruppen gegenüber. Hitler hatte festgelegt, dass in Serbien lediglich zwei Divisionen verbleiben sollten, zusammen mit einer weiteren Division im Kupferbergbaugebiet zwischen Morava und Donau. Um auch serbische Kräfte zur Bekämpfung der Partisanen zu gewinnen, wurde am 29. August 1941 die „Regierung“ von General Milan Nedić gebildet. Am 1. September 1941 proklamierte Nedić den Staat Serbien. Nedić war im Königreich Jugoslawien Verteidigungsminister, er stand dem Faschismus ideologisch sehr nah. Nahezu alle Teile des alten serbischen Staatsapparates standen ihm zur Verfügung.

Die Regierung von Nedić wurde von Tschetnik-Truppen unter der Führung von Dimitrije Ljotić militärisch gestützt. Milan Nedić unterhielt auch enge Kontakte zu Oberst Dragoljub Draža Mihailović, der den Deutschen wertvolle, zeitweise auch bewaffnete Hilfe gegen die Befreiungsbewegung leistete. Seine nationalserbische Bewegung war den Deutschen jedoch suspekt, der „großserbischen Idee“ standen sie ablehnend gegenüber, zumal sie sich auch gegen das Ustascha-Regime stellte. Außerdem nutzte die nationalserbische Bewegung, geschützt durch schriftliche Abkommen mit den Deutschen, die Gelegenheit zur weiteren politischen Expansion. Trotzdem versuchte das OKW, sich auch die Verbände der Michailović-Četniks militärisch nutzbar zu machen und band sie im Sommer 1944 in zwei Großoperationen zur Partisanenbewegung ein. In der Folge schloss sich auch Nedić dieser antikommunistischen Allianz bedingungslos an. Die Deutschen standen der Allianz jedoch weiterhin misstrauisch gegenüber, lieferten ihr jedoch bis Ende August 1944 noch Waffen, wenn auch im beschränkten Umfang. Als im September 1944 die Tito-Partisanen Serbien massiv angriffen, konnten sie die mit deutscher Hilfe bewaffneten Hauptverbände der Michailović-Četniks zersprengen. Damit wurden diese militärisch wie auch politisch bedeutungslos.[5]

Das Nedić-Regime blieb bis Oktober 1944 bestehen, als sowjetische Truppen über die Grenzen Serbiens vorstießen. Am 20. Oktober 1944 wurde Belgrad gemeinsam von Tito-Partisanen und der Roten Armee befreit.

Wirtschaftspolitik

Durch Partisanenkrieg und Besatzung sank die wirtschaftliche Produktion Serbiens. Soweit möglich, wurden seine Kapazitäten für die Besatzungsmacht eingesetzt, Betriebe wurden mit Rüstungsaufträgen belegt. Serbien lieferte einen bedeutenden Anteil des deutschen Bedarfs an Kupfer und anderen Rohstoffen. Große Mengen an Agrarprodukten, in der Hauptsache Mais, Weizen und Ölfrüchte, wurden nach Deutschland gebracht, vorwiegend aus dem Banat. Darüber hinaus waren die deutschen und die landeseigenen Truppen zu ernähren. Der Zivilbevölkerung wurde kaum noch etwas zur Verfügung gestellt. Ein großer Teil des Gegenwerts der an Deutschland gelieferten Güter wurde zwar in Dinar bezahlt, doch konnte Serbien für diese Währung in Deutschland fast nichts kaufen. Dazu hatte es die Besatzungskosten zu tragen. Die Folge waren eine Ausdehnung des Geldumlaufes, dem eine Verknappung der Güter gegenüberstand, was zu einer Inflation führte. Der Dinarumlauf stieg von 1941 bis 1944 fast um das Zehnfache. Die Preise stiegen stark an, und das weitgehende Einfrieren der Löhne führte zu Verarmung und Massenelend.

Zwangsarbeit und Deportationen

Die Kupferbergwerke von Bor waren für die deutsche Wirtschaft der wichtigste industrielle Komplex in Serbien. Er stand unter der Leitung von Siemens und der Organisation Todt. Im Herbst 1942 arbeiteten ca. 30.000 serbische Arbeiter in diesen Gruben- und Hüttenbetrieben für den Bedarf des Deutschen Reiches an kriegswichtigen Metallen. Nur ein Drittel davon arbeitete freiwillig dort, die überwiegende Zahl waren Zwangsarbeiter. Weitere 50.000 waren als Arbeitskräfte ins Reich „vermittelt“. Obwohl nach der Entwicklung an der deutsch-sowjetischen Front der Bedarf des Reiches an Zwangsarbeitern stark anwuchs, mussten die Deportationen aus Serbien eingestellt werden. Durch den Zustrom zur Befreiungsbewegung, der sich nach der Niederschlagung des Aufstandes 1941/1942 verstärkt hatte, waren sogar für die Fertigung für die Wehrmacht nicht mehr genügend Arbeitskräfte vorhanden. Im Juli 1943 wurden in den Bergwerken von Bor auch 6000 ungarische Juden als Schwerarbeiter eingesetzt, deren Arbeit mit Kupferlieferungen bezahlt wurde – die jugoslawischen Juden waren zuvor schon von den Deutschen ermordet worden. Außerdem wurden 4000 italienische Militärinternierte eingesetzt.

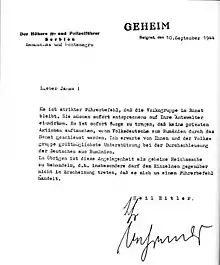

Wegen des Arbeitskräftemangels befahl Hitler schließlich im Sommer 1943, gefangene Partisanen nicht mehr grundsätzlich zu erschießen, sondern zur Arbeit zu deportieren. Nach den Statistiken des Reichsarbeitsamtes waren 1943 etwa 115.000 zivile Arbeitskräfte aus dem nicht-kroatischen Jugoslawien in Deutschland, 1944 etwa 100.000. Dazu kamen ca. 100.000 Kriegsgefangene der alten jugoslawischen Armee.

Die als Zwangsarbeiter eingesetzten ungarischen Juden wurden im September 1944 in Todesmärschen nach Norden getrieben. Mindestens 700 von ihnen fielen einem Massaker der SS bei Crvenka zum Opfer. Ein Teil konnte zu den Partisanen fliehen, der Rest wurde in die Konzentrationslager Buchenwald, Flossenbürg und Sachsenhausen geschafft, von denen nur wenige überlebten.[6]

Ermordung von Juden und Roma

In Serbien führten die Besatzer Rassegesetze ein, in deren Folge Juden, Roma und Regimegegner systematisch verfolgt sowie in Konzentrationslager verbracht und ermordet wurden. Die beiden größten Konzentrationslager auf dem Gebiet des heutigen Serbien waren das KZ Sajmište (damals zum Gebiet der Stadt Zemun und damit von 1941 bis 1944 zum Unabhängigen Staat Kroatien gehörend) in dem etwa 10.000 Menschen getötet wurden und das KZ Banjica, in dem etwa 4200 Menschen getötet wurden.

Zu Beginn der deutschen Besatzung lebten in dem unter deutsche Militärverwaltung gestellten Serbien etwa 17.000 Juden.[8] Sechs Wochen nach Besetzungsbeginn wurden Juden und Roma registriert, mit gelben Armbinden gekennzeichnet, aus Ämtern und Betrieben entlassen, ihres Grundvermögens beraubt und zur Zwangsarbeit angehalten. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion musste die jüdische Gemeinde Belgrads jeden Tag 40 Männer als Geiseln bereitstellen, die zusammen mit weiteren „verdächtigen Personen“ und verhafteten Kommunisten als Antwort auf Partisanenanschläge erschossen werden konnten. Obwohl bis Ende August 1941 rund 1000 Menschen als „Sühnemaßnahmen“ erhängt oder erschossen wurden, hielt das die Partisanenaufstände nicht auf.[8]

Mit der Ankunft des Generals Franz Böhme als Bevollmächtigten Kommandierenden General im September 1941 ging man zur gezielten Vernichtungspolitik über.[8] Vom Militärverwaltungschef Harald Turner darüber informiert, dass die Verhaftung sämtlicher Juden und Roma eingeleitet worden sei, fiel im Besatzungsapparat unter Böhme der Entschluss, die männlichen Juden nicht zu deportieren, sondern vor Ort zu ermorden.[9] In einem Verhältnis von 100 Geiseln für jeden gefallenen und 50 Geiseln für jeden verwundeten Soldaten wurden nun Häftlinge von der Wehrmacht erschossen. Schon in seinem ersten „Sühnebefehl“ ordnete Böhme an, 2100 Häftlinge der Konzentrationslager Šabac und Belgrad zu erschießen. Unter den ersten Opfern befanden sich mehr als tausend österreichische Juden, die Ende 1939 auf der Flucht in Jugoslawien gestrandet waren.[10]

Im Winter 1941/42 wurden die verbliebenen 7000 jüdische Frauen, Kinder und Greise sowie 500 jüdische Männer, außerdem 292 Roma-Frauen und -Kinder im KZ Sajmište inhaftiert. Für ihre Ermordung forderte Turner zur Jahreswende 1941/42 einen Gaswagen an. Organisiert vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei, Emanuel Schäfer und dem KZ-Lagerleiter Herbert Andorfer wurden von Anfang März bis Anfang Mai 1942 auf diese Weise die jüdischen Lagerinsassen ermordet.[11] Schäfer meldete an das Reichssicherheitshauptamt: „Serbien ist judenfrei!“[12] Noch im Juni 1943 begann die Verwertung des Vermögens der Ermordeten, in erster Linie durch Verkauf an die deutsche Volksgruppe.[13] Ab November 1943 wurden die Leichen der vergasten Opfer im Zuge der Sonderaktion 1005 exhumiert und verbrannt.[14]

Serbische Staatswache

Die Serbische Staatswache (serb.: Srpska državna straža, kurz SDS) wurde am 3. März 1942 gegründet und diente der Polizei als Unterstützung im Kampf gegen die Tito-Partisanen. Die SDS unterstand dem serbischen Innenministerium. Der Hauptsitz befand sich in Belgrad. Bei deren Gründung umfasste die SDS 17.000 Soldaten und wuchs bis Januar 1943 auf nahezu 37.000 Personen. Diese wurden größtenteils aus Angehörigen der königlich Jugoslawischen Armee angeworben, die entweder nicht in Gefangenschaft gerieten oder bereits daraus entlassen waren.

Militärische Kollaboration

Die serbische Regierung wurde in jenen Jahren von Dimitrije Ljotić und den Tschetniks der faschistischen ZBOR-Bewegung gestützt. Die Zbor-Bewegung orientierte sich vor dem Krieg am italienischen Faschismus. Ähnlich wie Ante Pavelićs kroatische Ustaša-Partei wies sie eine Nähe zum Christentum auf, bekannte sich jedoch anders als die römisch-katholisch orientierte Ustaša zur serbisch-orthodoxen Kirche. Die ZBOR-Bewegung forderte die Abschaffung der Demokratie und die Errichtung eines autoritären Ständestaates. Während sie vor dem Krieg keine nennenswerte politische Mehrheit im jugoslawischen Parlament errang, stieg ihr Einfluss nach der deutschen Besatzung beträchtlich. Sie verschrieb sich dem Kampf gegen Juden, Freimaurerei, Kommunisten und den westlichen Kapitalismus. Wegen der weitgehenden ideologischen Verwandtschaft zum Nationalsozialismus stellte Ljotić sich von Anfang an auf die Seite der deutschen Besatzer, die ihn ihrerseits als uneingeschränkt verlässlichen Bündnispartner akzeptierten. Nach dem Ausbruch des bewaffneten Aufstands im August 1941 erhielt die Zbor-Bewegung das Recht zur Aufstellung bewaffneter Formationen zum Kampf gegen die Partisanen. Aufgrund ihrer relativ geringen Zahl betätigten sich Mitglieder der Bewegung vorwiegend als Übersetzer, Informanten und Berater der Besatzungsmacht, einige Male auch als Vermittler zwischen Mihailović und den Besatzern. Die ZBOR-Bewegung blieb dem Nationalsozialismus über das Kriegsende hinaus treu und forderte die Fortführung des Kampfes in Form eines Guerilla-Krieges.

Das Serbische Freiwilligenkorps (serb.: Srpski Dobrovoljački Korpus, kurz SDK), in dem die Ljotić-Verbände in fünf Bataillonen organisiert waren, wurde bereits im September 1941 gegründet. Im Februar 1942 hatte es eine Stärke von rund 3000 bis 4000 Mann und wurde von General Kosta Mušicki, einem ehemaligen deutschfreundlichen Offizier der österreichisch-ungarischen Armee, kommandiert.

Ende Dezember 1942 wurde ein Teil des SDK in die Waffen-SS überführt. Diese Einheit erhielt den Namen Serbisches Freiwilligen-Korps der SS und bestand seit Oktober 1943 aus fünf Regimentern, die zunächst aus je zwei, später drei Bataillonen gebildet wurden. Es wurde an mehreren Fronten im Kampf gegen die Befreiungsbewegung eingesetzt. Im Dezember 1944 wurde es nach Istrien verlegt, dort aber von der Ustascha bekämpft. Zuletzt war es in Slowenien stationiert. Zwei seiner Regimenter ergaben sich britischen Streitkräften in Italien nordwestlich von Triest, die anderen drei im Drautal in Kärnten. Diese drei Regimenter wurden an Titos Partisanen ausgeliefert und von diesen ermordet.

Literatur

- Milan Radanović: Kazna i zločin : snage kolaboracije u Srbiji : odgovornost za ratne zločine (1941–1944) i vojni gubici (1944–1945). Rosa-Luxemburg-Stiftung, Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu, 2015, ISBN 978-86-88745-15-4 (serbisch, rosalux.rs [PDF]).

- Sabrina Ramet, Olga Listhaug (Hrsg.): Serbia and the Serbs in World War Two. Palgrave Macmillan, 2011, ISBN 978-0-230-34781-6.

- Simo Ćirković: Ko je ko u Nedićevoj Srbiji. 1941–1944 : leksikon ličnosti. Slika jedne zabranjene epohe. Prosveta, Belgrad 2009, ISBN 978-86-07-01889-5.

- Olivera Milosavljević: Potisnuta istina : Kolaboracija u Srbiji 1941–1944 [Die unterdrückte Wahrheit : Kollaboration in Serbien 1941–1944]. Hrsg.: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Beograd 2006, ISBN 86-7208-129-3 (org.rs [PDF]).

- Jewish Historical Museum Belgrade (Hrsg.): We survived the Holocaust : Yugoslav Jews on the Holocaust. Federation of Jewish Communities in Serbia (bzw. Yugoslavia), Aleksandar Gaon (Kompilator), Stephen Agnew & Jelena Babsek Labudović (Übers.), Band 1, Belgrad 2005, ISBN 86-903751-2-0 (40 Zeitzeugen-Berichte) – Band 2: 2006, ISBN 86-903751-4-7 (42 Berichte & mehrere Register; engl. aus dem Serbokroatischen u. a.)

- Walter Manoschek: Kriegsverbrechen und Judenvernichtung in Serbien 1941–1942. In: Wolfram Wette, Gerd R. Ueberschär (Hrsg.): Kriegsverbrechen im 20. Jahrhundert. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2001, ISBN 3-89678-417-X, S. 123–136.

- Walter Manoschek: Serbien ist judenfrei. Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/42 (= Schriftenreihe des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes). 2. Auflage. München 1995, ISBN 3-486-55974-5.

- Martin Seckendorf, Günter Keber u. a.: Die Okkupationspolitik des deutschen Faschismus in Jugoslawien, Griechenland, Albanien, Italien und Ungarn (1941–1945). Hrsg.: Bundesarchiv (= Europa unterm Hakenkreuz. Band 6). Hüthig bzw. R.v.Decker / C.F.Müller, Berlin / Heidelberg 1992, ISBN 3-8226-1892-6 (ISBN 3-3260-0411-7 für die gesamte mehrbändige Dokumentenedition im Deutschen Verlag der Wissenschaften).

- Branko Petranović: Srbija u Drugom svetskom ratu 1939–1945 [Serbien im Zweiten Weltkrieg 1939–1945]. Hrsg.: Vojnoizdavački i novinski centar. Beograd 1992 (znaci.net).

- Karl-Heinz Schlarp: Wirtschaft und Besatzung in Serbien 1941–1944. Ein Beitrag zur nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik in Südosteuropa. Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1986, ISBN 3-515-04401-9.

Weblinks

Einzelnachweise

- Daniela Mehler: Serbische Vergangenheitsaufarbeitung : Normwandel und Deutungskämpfe im Umgang mit Kriegsverbrechen 1991–2012 (= Global Studies). transcript Verlag, 2015, ISBN 978-3-8394-2850-4, S. 63.

- Bundesarchiv (Hrsg.): Europa unterm Hakenkreuz, Die Okkupationspolitik des deutschen Faschismus in Jugoslawien, Griechenland, Albanien, Italien und Ungarn (1941–1945). Band 8, Hüthig Verlagsgemeinschaft, ISBN 3-7785-2338-4, S. 275 f.

- Johann Böhm: Die Deutsche Volksgruppe in Jugoslawien 1918–1941. Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, S. 339.

- Immo Eberl, Konrad G. Gündisch, Ute Richter, Annemarie Röder, Harald Zimmermann: Die Donauschwaben. Deutsche Siedlung in Südosteuropa. Ausstellungskatalog (hrsg. vom Innenministerium Baden-Württemberg), Wiss. Leitung d. Ausstellung Harald Zimmermann, Immo Eberl, Mitarb. Paul Ginder, Sigmaringen 1987, ISBN 3-7995-4104-7, S. 258.

- Klaus Schmider: Der jugoslawische Kriegsschauplatz. In: Karl-Heinz Frieser, Klaus Schmider, Klaus Schönherr, Gerhard Schreiber, Krisztián Ungváry, Bernd Wegner: Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg. Band 8: Die Ostfront 1943/44 – Der Krieg im Osten und an den Nebenfronten. im Auftrag des MGFA hrsg. von Karl-Heinz Frieser. Deutsche Verlags-Anstalt, München 2007, ISBN 978-3-421-06235-2, S. 1043 ff.

- Mark Spoerer: Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart / München 2001, ISBN 3-421-05464-9, S. 68.

- Ljotićevi dobrovoljci sprovode zatočene Rome na streljanje, Šabac, septembar 1941. In: www.znaci.net. Muzej revolucije naroda Jugoslavije, abgerufen am 28. Oktober 2020.

- Walter Manoschek: „Gehst mit Juden erschießen?“. Die Vernichtung der Juden in Serbien. In: Hannes Heer u. Klaus Naumann (Hrsg.): Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. Hamburger Edition, Hamburg 1995, S. 39–42.

- Walter Manoschek: „Gehst mit Juden erschießen?“. Die Vernichtung der Juden in Serbien. In: Hannes Heer u. Klaus Naumann (Hrsg.): Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. Hamburger Edition, Hamburg 1995, S. 44.

- Walter Manoschek: „Gehst mit Juden erschießen?“. Die Vernichtung der Juden in Serbien. In: Hannes Heer u. Klaus Naumann (Hrsg.): Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. Hamburger Edition, Hamburg 1995, S. 45 f.

- Walter Manoschek: „Gehst mit Juden erschießen?“. Die Vernichtung der Juden in Serbien. In: Hannes Heer u. Klaus Naumann (Hrsg.): Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944. Hamburger Edition, Hamburg 1995, S. 51 f.; Walter Manoschek: "Serbien ist judenfrei": Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/42. 2. Aufl., R. Oldenbourg, München 1995, S. 171–182.

- Walter Manoschek: "Serbien ist judenfrei": Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/42. 2. Aufl., R. Oldenbourg, München 1995, S. 184.

- Karl-Heinz Schlarp: Wirtschaft und Besatzung in Serbien. 1941–1944. Ein Beitrag zur nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik in Südosteuropa (= Quellen und Studien zur Geschichte des östlichen Europa. 25). Steiner-Verlag-Wiesbaden, Stuttgart 1986, ISBN 3-515-04401-9, S. 320, hier S. 301. (zugleich: Hamburg, Univ., Habil.-Schr., 1983)

- Walter Manoschek: "Serbien ist judenfrei": Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/42. 2. Aufl., R. Oldenbourg, München 1995, S. 183.

.svg.png.webp)