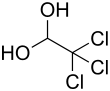

Chloralhydrat

Chloralhydrat war das erste synthetisch hergestellte Schlafmittel. Es entsteht bei der Reaktion von Chloral mit Wasser und gehört daher zur Stoffgruppe der Aldehydhydrate.

| Strukturformel | ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||

| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||

| Freiname | Chloralhydrat | |||||||||||||||||||||

| Andere Namen |

| |||||||||||||||||||||

| Summenformel | C2H3Cl3O2 | |||||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

farblose durchsichtige Kristalle[1] mit stechendem Geruch[2] | |||||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||||||||

| ATC-Code |

N05CC01 | |||||||||||||||||||||

| Wirkstoffklasse | ||||||||||||||||||||||

| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||

| Molare Masse | 165,40 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest | |||||||||||||||||||||

| Dichte | ||||||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||

| Siedepunkt |

97 °C (Zersetzung)[2] | |||||||||||||||||||||

| Dampfdruck | ||||||||||||||||||||||

| Löslichkeit |

| |||||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||

| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||||||||

Entdeckung

Chloralhydrat wurde erstmals 1831 von Justus von Liebig hergestellt. Oskar Liebreich prüfte es 1869 auf seine Eignung als Schlafmittel in der irrtümlichen Annahme, es würde im Körper in Chloroform umgewandelt,[6] da bekannt war, dass Chloralhydrat in Gegenwart von Alkalien in Chloroform und Formiat zerfällt (vgl. Haloform-Reaktion). Chloralhydrat gehörte zu den ersten Erzeugnissen der 1873 von dem Chemiker Heinrich Byk in Berlin gegründeten chemischen Fabrik.[7][8] Chloralhydrat bewährte sich auch bei der Behandlung des Tetanus. Am 6. Dezember 1872 verwendete, nach zuvor an Hunden damit durchgeführten intravenösen Anästhesie, der Chirurg und Physiologe Pierre-Cyprien Orè (1828–1889) am St. André Hospital in Bordeaux erstmals Chloralhydrat zur erfolgreichen intravenösen Narkose am Menschen (bei einem 26 Jahre alten Tetanuskranken). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts geriet Chloralhydrat als Narkosemittel aufgrund der damit und mit der Oréschen Methode in Verbindung gebrachten Todesfälle jedoch in Misskredit.[9][10] Chloralhydrat war ähnlich verbreitet wie später die Benzodiazepine. In den ersten 18 Monaten nach seiner Einführung wurden in England 17 Millionen Einzeldosen verbraucht.[11]

Herstellung

Chloralhydrat kann direkt aus Chlor und Ethanol in saurer Lösung sowohl industriell als auch im Labormaßstab erzeugt werden.[12] Die Reaktion erfolgt über die Oxidation und anschließende Chlorierung von Ethanol mit elementarem Chlor; das gebildete Chloral reagiert dann mit Wasser zu Chloralhydrat:

Anwendung

Chloralhydrat wird im Körper in 2,2,2-Trichlorethanol als Hauptwirkstoff umgewandelt. Es kommt vor allem bei älteren Patienten zum Einsatz, da diese auf Benzodiazepine teilweise paradox reagieren. Wie bei anderen organischen Halogenverbindungen besteht die Gefahr einer Sensibilisierung des Herzmuskels gegen Catecholamine. Aufgrund der Nebenwirkungen und der von ihm ausgehenden Suchtgefahr (Chloralismus) ist Chloralhydrat verschreibungspflichtig und hat heute keine große Bedeutung mehr.

Früher verwendete man Chloralhydrat manchmal auch zur Behandlung von Keuchhusten, Neuralgien, bei Chorea Huntington (Veitstanz) und gegen die Seekrankheit. Äußerlich angewandt wurde es zur Behandlung von Wunden und Geschwüren. In der Tiermedizin diente es als Narkotikum.

Der Wirkmechanismus beruht auf einem GABAa-Rezeptorkomplex mit Verstärkung der GABA-Wirkung. Chloralhydrat beeinflusst das Schlafprofil nicht und weist einen schnellen Wirkungseintritt auf.

Chloralhydrat wird heute noch als Pflanzenaufheller in der Mikroskopie zum Bestimmen/Deuten von Pflanzenteilen verwendet. Es zerstört beim Erhitzen die farbgebenden Plastiden wie Chloro- oder Amyloplasten. Zusätzlich wird die beim Mikroskopieren störende Luft ausgetrieben, sodass pflanzenspezifische Zellen besser erkennbar sind.[13] Wegen seiner gewebeaufhellenden Wirkung ist es auch ein wesentlicher Bestandteil von Gewebepräparaten vom Typ der Gummi arabicum-Chloralhydrat-Gemische, die in der Entomologie verwendet werden.[14]

Aus Chloralhydrat und Glucose wird das Rodentizid Chloralose [(2,2,2-Trichlorethyliden)-α-D-glucofuranose] hergestellt. Dieses wirkt als Schlafmittel, die Körpertemperatur wird abgesenkt, Ratten erfrieren.[15]

Besonderheit

Chloralhydrat ist eine der wenigen Verbindungen, die der Erlenmeyerregel widersprechen. Nach dieser Regel sind zwei Hydroxygruppen an demselben C-Atom (geminales Diol) nicht stabil und führen in der Regel zur Abspaltung von Wasser. Durch den starken −I-Effekt der drei Chloratome am benachbarten Kohlenstoffatom aber wird diese Reaktion verhindert und das Molekül stabilisiert.

Handelsnamen

Deutschland: Chloraldurat 500 sowie 250 mg: Weichgelatinekapseln zur Kurzzeitbehandlung von Schlafstörungen. Chloraldurat blau 250 mg: Magensaftresistente Weichgelatinekapseln zur Kurzzeitbehandlung von Durchschlafstörungen ohne Einschlafstörungen.[16]

Schweiz: Chloraldurat rot 500 sowie 250 mg: Kapseln zur kurzfristigen Behandlung von therapiebedürftigen Schlafstörungen. Nervifene-Lösung: Bei Schlaf- und Einschlafstörungen.[17]

Sicherheitshinweise

Die IARC stufte Chloralhydrat im Jahr 2014 als wahrscheinlich krebserzeugend ein.[18]

Sonstiges

John Tyndall, ein bekannter britischer Physiker, starb am 4. Dezember 1893 auf seinem Landsitz Hind Head bei Haslemere an den Folgen einer unbeabsichtigten Überdosis von Chloralhydrat.

Auch Antonin Artaud starb am 4. März 1948 wahrscheinlich durch Überdosierung von Chloralhydrat.

Weblinks

Einzelnachweise

- Eintrag zu Chloralhydrat. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 11. November 2014.

- Eintrag zu Chloralhydrat in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 10. Januar 2017. (JavaScript erforderlich)

- Chemical Industry Association, VNCI, the Netherlands: Chemical Safety Sheets: Working Safely with Hazardous Chemicals. Springer Science & Business Media, 2012, ISBN 978-94-011-3256-5 (books.google.com).

- Eintrag zu 2,2,2-trichloroethane-1,1-diol im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 1. Februar 2016. Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern.

- Eintrag zu Chloral hydrate in der ChemIDplus-Datenbank der United States National Library of Medicine (NLM)

- Harry Auterhoff: Lehrbuch der pharmazeutischen Chemie. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 1968.

- Peter Oehme: Oscar Liebreich und sein Chloralhydrat. Meilensteine der Berliner Pharmakologie. Deutsche Apotheker Zeitung, 159. Jahrgang, 24. Januar 2019, Nr. 4, S. 56–60.

- Ernst Peter Fischer: Byk Gulden. Forschergeist und Unternehmermut. 2. Auflage, Piper, München 1998. ISBN 3-492-04073-X.

- Otto Mayrhofer: Gedanken zum 150. Geburtstag der Anästhesie. In: Der Anaesthesist. Band 45, 1996, S. 881–883, hier: S. 881.

- H. Orth, I. Kis: Schmerzbekämpfung und Narkose. In: Franz Xaver Sailer, Friedrich Wilhelm Gierhake (Hrsg.): Chirurgie historisch gesehen. Anfang – Entwicklung – Differenzierung. Dustri-Verlag, Deisenhofen bei München 1973, ISBN 3-87185-021-7, S. 1–32, hier: S. 15.

- Hans Bangen: Geschichte der medikamentösen Therapie der Schizophrenie. Berlin 1992, ISBN 3-927408-82-4, S. 22.

- Patent US2443183: Process for chlorination of ethanol. Veröffentlicht am 15. Juni 1948, Erfinder: Oliver W Cass.

- Wolfram Braune, Alfred Leman, Hans Taubert: Pflanzenanatomisches Praktikum I: Zur Einführung in die Anatomie der ... Springer DE, 2009, ISBN 3-8274-2289-2, S. 317 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- Murray S. Upton: Aqueous gum-chloral slide mounting media: an historical review. Bulletin of Entomological Research 83, 267–274.

- https://www.aktiontier.org/themen/natur-und-artenschutz/leben-in-haus-und-garten//vorsicht-rattengift/ Rodentizide - unkontrollierbar und lebensgefährlich

- Rote Liste 2009.

- Arzneimittel-Kompendium d. Schweiz Online, Stand: Oktober 2009.

- IARC Monograph 106 - Chloralhydrat, 2014

Weblinks

- Chloralhydrat. In: Erowid. (englisch)

- Lueger: Lexikon der gesamten Technik