Bytom Odrzański

Bytom Odrzański [ˈbɨtɔm ɔˈʤaɲsci] (deutsch Beuthen an der Oder, früher auch Niederbeuthen) ist eine Stadt im Powiat Nowosolski der Woiwodschaft Lebus in Polen. Sie ist Sitz der gleichnamigen Stadt-und-Land-Gemeinde mit 5376 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2020).

| Bytom Odrzański | |||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

| Staat: | Polen | ||

| Woiwodschaft: | Lebus | ||

| Powiat: | Nowosolski | ||

| Gmina: | Bytom Odrzański | ||

| Fläche: | 10,00 km² | ||

| Geographische Lage: | 51° 44′ N, 15° 49′ O | ||

| Einwohner: | 4244 (31. Dezember 2020) | ||

| Postleitzahl: | 67-115 | ||

| Telefonvorwahl: | (+48) 68 | ||

| Kfz-Kennzeichen: | FNW | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

| Straße: | Droga wojewódzka 292: Nowa Sól ↔ Lubin | ||

| DW 293: Borów Wielki ↔ Bytom Odrzański | |||

| Eisenbahn: | PKP-Linie 273: Breslau–Stettin | ||

| Nächster int. Flughafen: | Poznań-Ławica | ||

Geographische Lage

Die Ortschaft liegt in Niederschlesien, rund 90 Kilometer östlich von Cottbus und etwa 120 Kilometer nordwestlich der niederschlesischen Hauptstadt Breslau.

Geschichte

Das Gebiet am Rande der Dalkauer Berge war schon in der Steinzeit besiedelt. An einer Furt durch die Oder entstand eine Landesfeste der schlesischen Piastenherzöge, deren Kastellane seit 1203 nachweisbar sind. Sie wurde im Jahre 1109 belagert, aber König Heinrich V. 1109 gelang es nicht, sie einzunehmen. 1157 wurde die Feste durch Herzog Bolesław IV. niedergebrannt, als das Heer Friedrich Barbarossas nach Polen eindrang.

Die erste Kirche in dem Burgort Bythom, ab Mitte des 15. Jahrhunderts Beuthen genannt, war die Stephanskirche, die 1175 dem Zisterzienserkloster Leubus überlassen wurde. Um 1263 erhielt Bythom deutsches Stadtrecht. Noch vor 1300 wurde vom Herzog Heinrich III. von Glogau in Beuthen ein Magdalenerinnenkloster gegründet, das allerdings bereits 1314 nach Sprottau verlegt wurde.[1] In den Jahren 1395 und 1464 brachen Pestepidemien in Beuthen aus.

1475 war der Kaufmann Andreas Neumann Besitzer von drei Vierteln der Stadt, der Rest gehörte Georg von Glaubitz. Johann von Rechenberg war ab 1524 der alleinige Besitzer Beuthens. Die Reformation fand bereits 1528 in Beuthen Eingang.[2] Der deutsche Hans, wie er von Martin Luther genannt wurde, führte sie 1540 umfänglich in Beuthen ein.

Franz von Rechenberg verkaufte 1561 die Herrschaften Beuthen mit Polnisch Tarnau und Carolath an den Ritter Fabian von Schoenaich, der zu einem der größten Grundbesitzer Schlesiens wurde. Sein Vetter und Nachfolger Georg Freiherr von Schoenaich ließ das Oderufer zwischen Beuthen und Schlawa urbar machen, förderte den Obst- und Weinbau. Unter seiner Herrschaftszeit entstand zwischen 1602 und 1609 ein neues Rathaus, der Turm der Stephanskirche wurde erhöht, das Georgenhospital errichtet sowie eine Brücke über die Oder und der erste Oderdamm, der Schoenaichdamm, entstanden.

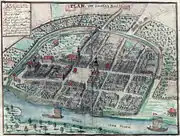

1601 begründete Freiherr von Schoenaich eine Hochschule. Die Universität, das Gymnasium academicum, umfasste 12 Lehrstühle, unter anderem für Theologie, Recht und Astronomie. 1616 wurde eine Stadtbefestigungsanlage mit drei Stadttoren nach Plänen des Festungsbaumeisters Andreas Hindenberger errichtet. Mit Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges und dem Tod des schlesischen Kanzlers Georg von Schoenaich im Jahre 1619 war es mit der Blüte der Stadt vorbei.

Im Dezember 1620 war Beuthen Station des „Winterkönigs“ Friedrich V. auf seiner Flucht aus Böhmen. Mit der Besetzung der Stadt durch die Liechtensteiner erfolgte 1628 die Rekatholisierung, und die als calvinistisch geltende Universität wurde durch Kaiser Ferdinand II. aufgelöst. 1639 errichtete der schwedische General Stalhansch sein Hauptquartier in der Stadt. 1653 verfügte Kaiser Ferdinand III. die Übergabe der evangelischen Hospitalkapelle, der Stephanskirche und des Hospitals an die Katholiken.

Dem Stadtbrand von 1694 fielen unter anderem das Universitätsgebäude, das Rathaus und das Hospital zum Opfer. Nach der Besetzung Schlesiens durch Preußen entstanden Evangelische Schule und Bethaus neu. Beuthen wurde von 1766 bis 1884 zur Garnisonsstadt. Am 30. August 1813 wurden hier die auf dem Rückzug von der Katzbach befindlichen Franzosen von Teilen der Schlesischen Armee besiegt.[2]

Gebäudefassaden am Markt

Gebäudefassaden am Markt Gebäudefassaden am Markt

Gebäudefassaden am Markt Gebäudefassaden am Markt

Gebäudefassaden am Markt

1871 erfolgte der Anschluss an die Eisenbahn zwischen Breslau und Stettin bzw. Berlin. Ab 1884 entstand um Beuthen Braunkohlentagebau. Haupterwerb der Einwohner waren Ackerbau, Handel und Schifffahrt. Um 1900 hatte Beuthen eine evangelische und eine katholische Kirche, ein Schloss und ein Amtsgericht.[2] 1907 wurde eine neue Brücke über die Oder errichtet.

1932 erfolgte eine Gebietsreform, die zur Folge hatte, dass Beuthen nicht mehr zum Landkreis Freystadt, sondern fortan zum Landkreis Glogau gehörte.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt im Frühjahr 1945 fast zur Hälfte zerstört und anschließend von der Roten Armee besetzt. Kurze Zeit danach wurde Beuthen unter polnische Verwaltung gestellt. In der Folgezeit wurden die Bewohner der Stadt von der örtlichen polnischen Verwaltungsbehörde vertrieben und durch Polen ersetzt.

1967 zerstörte ein Brand die Bürgerhäuser am Markt (Rynek), die nach 1970 wieder aufgebaut wurden. Vom großen Oderhochwasser im Jahre 1997 war Bytom Odrzański stark betroffen.

Demographie

| Jahr | Einwohnerzahl | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1787 | 2261 | |

| 1803 | 2609 | [3] |

| 1810 | 2395 | [3] |

| 1816 | 2428 | davon 2236 Evangelische, 171 Katholiken und 21 JUden;[3] |

| 1821 | 2428 | in 376 Privatwohnhäusern[3] |

| 1825 | 2557 | |

| 1900 | 3164 | meist Evangelische[2] |

| 1905 | 3033 | |

| 1933 | 3333 | [4] |

| 1939 | 3179 | [4] |

| 1961 | 2457 | |

| 1970 | 3049 | |

| 2003 | 4400 |

Sehenswürdigkeiten

- Barockes Rathaus mit Turm von 1602 bis 1609, nach dem Brand von 1694 wieder aufgebaut

- Katholische Stephanskirche von 1584 bis 1586

- Ehemaliges evangelisches Bethaus mit Turmanbau von 1861 (heute als Speicher genutzt)

- Markt mit klassizistischen und barocken Bürgerhäusern

Gemeinde

Zur Stadt-und-Land-Gemeinde (gmina miejsko-wiejska) Bytom Odrzański gehören die Stadt selbst und neun Dörfer mit Schulzenämtern.

Partnerschaft

- Pößneck, Deutschland

Persönlichkeiten

- Martin Opitz (1597–1639), verfasste 1617 während des Studiums hier seine berühmte Schrift Aristarchus sive de contemptu linguae Teutonicae

- George August Kunowski (1757–1838), evangelischer Theologe

- Hans von Werder (1834–1897), General der Infanterie

- Julius Kopsch (1855–1935), Politiker

- Jochen Klepper (1903–1942), Dichter, geboren in Beuthen.

Literatur

- Christian David Klopsch: Geschichte des Geschlechts von Schönaich. Heft 1: Geschichte der Stadt Beuthen und der dazu gehörigen Castellanei bis 1591. Glogau 1847 (Digitalisat).

- Karl August Müller: Vaterländische Bilder, oder Geschichte und Beschreibung sämmtlicher Burgen und Ritterschlösser Schlesiens beider Antheile und der Grafschaft Glatz. Zweite Auflage, Glogau 1844, S. 237–240.

- Heinrich Gottfried Philipp Gengler: Regesten und Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsgeschichte der deutschen Städte im Mittelalter. Band 1, Erlangen 1863, S. 207–208.

Weblinks

- Homepage der Stadt (polnisch)

- Website über die Stadt

Einzelnachweise

- vgl. Codex Diplomaticus Silesiae, Bd. 7, 1886, Nr. 2543; Bd. 16, 1892, Nr. 2700, 3437, 3446.

- Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage, Band 2, Leipzig/Wien 1905, S. 120.

- Alexander August Mützell und Leopold Krug: Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preussischen Staats. Band 5: T–Z, Halle 1823, S. 256-263, Ziffer 56.

- Michael Rademacher: Stadt und Landkreis Glogau (poln. Glogów). Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.