Schaffgotsch (Adelsgeschlecht)

Die Grafen Schaffgotsch sind ein altes schlesisches Adelsgeschlecht mit einer erloschenen Linie in Böhmen, welches ursprünglich den Namen Scof (Schaf, nach der Helmzier ihres Wappens) trug und aus Franken kam.

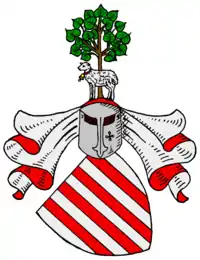

von Schaffgotsch

Die Scof zählten seit dem 16. Jahrhundert zu den größten Grundbesitzern Schlesiens und brachten Generäle, Bischöfe und Unternehmer hervor. Der Leitname „Gotsche“ (Gotthard) wurde später dem Familiennamen angehängt.[1]

Geschichte

Die Schaffgotsch sind, wie die Dallwitz, ein Zweig des uradeligen fränkischen und tirolischen Geschlechts Scof (Schaf), in alten lateinischen Urkunden Ovis (lat. für Schaf). Ob die Ovis und die älteren Ovinius desselben Stammes sind, wie von mehreren Autoren behauptet, kann heute allerdings nicht durch Quellen belegt werden.[2] Ende des 12. Jahrhunderts gehen Teile der Familie mit der Heiligen Hedwig, Tochter des auch über Teile Frankens herrschenden Herzogs Berthold von Andechs-Meranien, im Zuge der Deutschen Ostsiedlung nach Schlesien, wo in den folgenden Jahrzehnten über 100 Städte nach deutschem Recht sowie Kirchen und Hospitäler entstehen.[3]

Die Familie, die erstmals 1174 mit Hugo dictus Scof, Domherr und Sacristan zu Würzburg, in Franken urkundlich aufscheint,[4] lässt sich seit 1242 im Riesengebirge nachweisen, als Herzog Heinrich II. den Sibotho de nobili familia ovium (lateinisch Siegboth aus der edlen Familie der Schafe) mit der Burg Kemnitz bei Hirschberg belehnte. Einer seiner Söhne, Ulrich, wurde Burggraf von Bautzen und Vogt in der Lausitz. Seine Enkel, Heinrich (Stammvater der Dallwitz) und Günther, erhielten die lausitzischen Besitzungen, während Gotsche I. Schoff († 1368) die schlesischen Güter erhielt, die er um Hermsdorf und Petersdorf erweiterte.

1360 wurde Gotsche I. Schoff mit der Burg Kynast, oberhalb des Hirschberger Tals gelegen und damals zum Herzogtum Schweidnitz gehörend, belehnt. Sie bildete mit der Burg Greiffenstein und der zugehörigen Herrschaft Greiffenberg im Isergebirge bis 1945 den Kern des Familienbesitzes. Der Sohn, Gotsche II. Schoff (um 1346–1419), erwarb unterhalb des Kynast 1381 Warmbrunn und stiftete dort eine Zisterzienser-Propstei. Er ließ die Burg Kynast ausbauen und stiftete ihre Kapelle. Er gründete und erwarb viele Ortschaften und genoss hohes Ansehen am kaiserlichen und königlich-böhmischen Hof in Prag. Seine Nachkommen vergaben ihm zu Ehren stets ihrem ersten Sohn den Vornamen Gotsche (Gotthard), woraus sich im Laufe der Zeit der Name Schaffgotsch entwickelte.

Gotsches II. Sohn Johannes († 1469) wurde Landeshauptmann der Fürstentümer Schweidnitz und Jauer. Einer seiner sechs Söhne, Anton († 1508) begründete die böhmische Linie, während ein weiterer, Caspar († 1534), Kanzler von Schweidnitz-Jauer, die schlesische begründete, die sich in mehrere Häuser spaltete. Dessen Sohn Balthasar begründete das Haus Langenau, aus dem die heutigen Namensträger hervorgehen. Nachdem Balthasars Sohn Adam die Herrschaft Trachenberg im Trebnitzer Distrikt erwarb, wurden er und seine sechs Brüder 1592 unter Bestätigung ihres alten Herrenstandes als Freiherren zu Trachenberg in den erblichen Freiherrenstand erhoben.

Einer der Brüder, Christoph († 1601), auf Kynast und Greifenstein, trat zum Protestantismus über. Sein Sohn Hans Ulrich (1595–1635) erwarb von Adam auch die Herrschaft Trachenberg. Er stellte sich zu Beginn des Dreißigjährigen Krieges auf die Seite des böhmischen Winterkönigs, der 1620 in der Schlacht am Weißen Berg unterlag, worauf Böhmen und Schlesien vom Habsburger Kaiser Ferdinand II. unterworfen wurden. Ulrich leistete diesem daraufhin den Treueid, wodurch er seine Güter behalten durfte. 1627 verlieh ihm der Kaiser den Titel Semperfrei, mit fürstengleichen Privilegien. Hans Ulrich unterstellte sich mit einem selbst geworbenen Kavallerieregiment dem kaiserlichen Generalissimus Wallenstein. Als dieser 1634 vom Kaiser abfiel und ermordet wurde, kam Hans Ulrich in Haft nach Regensburg. Obwohl er bei seinem Prozess auch unter der Folter seine Unschuld beteuerte, wurde er 1635 in Regensburg auf dem Haidplatz enthauptet und auf dem Gesandtenfriedhof bei der Dreieinigkeitskirche begraben. Seine Grabstätte ging 1674 verloren.[5] Seine Güter wurden eingezogen, um die Mörder von Wallenstein zu belohnen. Seine Kinder wurden unter habsburgischer Aufsicht in Olmütz katholisch erzogen; der Älteste, Christoph Leopold (1623–1703), erlangte später nach und nach seine Besitzungen zurück und stieg zum Oberlandeshauptmann von Schlesien auf. 1674 wurde er zum Reichsgrafen erhoben. Als Vertreter des Kaisers führte er den Vorsitz bei den schlesischen Fürstentagen.

1675 brannte die Burg Kynast infolge Blitzschlages vollständig aus. Die Familie verlegte ihren Wohnsitz in das unterhalb der Burg im Hirschberger Tal gelegene Schloss Warmbrunn in Bad Warmbrunn bei Hirschberg im Riesengebirge, das im frühen 17. Jahrhundert als zweiflügeliger Renaissancebau entstanden war und 1720 um ein Logierhaus für Gäste und einen Barockpark erweitert wurde. 1777 brannte das Renaissanceschloss ab und an seiner Stelle entstand ab 1784 das frühklassizistische Residenzschloss, das bis zur Vertreibung und Enteignung 1945 Wohnsitz blieb. Ab 1797 entstand ferner im Schlosspark ein Kurhaus und ab 1836 ein Theater. Schon 1403 hatte Gotsche II. Schoff in Warmbrunn eine Propstei gestiftet, die mit Zisterziensern aus Kloster Grüssau besetzt wurde. Nach der Säkularisation 1810 fiel die Propstei an die Grafen Schaffgotsch, die im Langen Haus ihre Majoratsbibliothek (mit über 80.000 Bänden) und die Altertümersammlung unterbrachten. (Heute beherbergt das Schloss eine Nebenstelle des Polytechnikums Breslau und die Propstei Verwaltungsräume des Badebetriebes.)

Das benachbarte Schloss Hermsdorf unterm Kynast diente vorwiegend als Amtssitz für die Güterverwaltung. Der Domänenbesitz im Riesengebirge wurde von Schreiberhau aus verwaltet, wo seit 1366 eine Glashütte bestand; im 16. und 17. Jahrhundert begründeten aus Nordböhmen eingewanderte Glasmacherfamilien noch weitere. 1842 gründete Graf Leopold Christian (1793–1864) selbst die „Josephinenhütte“, benannt nach seiner Frau, einer geborenen Gräfin Zieten. Bis 1945 befand sich der gesamte schlesische Teil des Riesengebirges wie auch des Isergebirges (ohne den zur Oberlausitz gehörigen Anteil) im Besitz der Schaffgotsch. 1708 erfolgte die Erhebung in den Reichsgrafenstand, seit 1825 wurde Warmbrunn-Kynast als Freie Standesherrschaft geführt.

Schloss Fischbach, ebenfalls im Hirschberger Tal gelegen, war von 1476 bis 1580 und erneut im 18. Jahrhundert im Besitz der Familie. Auch Boberröhrsdorf mit seinem bemerkenswerten Wohnturm gehörte ihr von 1732 bis 1945. Im 16. Jahrhundert besaßen die Schaffgotsch Langenau; im dortigen Schloss, das in großen Teilen im 19. Jahrhundert neu errichtet wurde, hat sich noch ein Renaissanceraum mit geistlichen und profanen Wandmalereien und Wappenfriesen von 1563 aus der Schaffgotsch'schen Zeit erhalten. Ein Renaissanceschloss des Caspar Schaffgotsch von 1559 steht, bis heute wenig verändert, in Schwarzbach. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts erwarben sie Plagwitz.

Auch die Generationen nach dem ersten Reichsgrafen hatten hohe Ämter inne als Landeshauptmänner von Schweidnitz-Jauer, Erblandhofmeister in Schlesien usw. Eine bedeutende politische Rolle spielte Philipp Gotthard von Schaffgotsch (1716–1795), den Friedrich der Große nach der Eroberung Schlesiens 1747 als Bischof von Breslau vorschlug und in den persönlichen Fürstenstand erhob. Im Siebenjährigen Krieg stellte er sich jedoch auf die Seite Maria Theresias und musste ins böhmische Exil gehen.

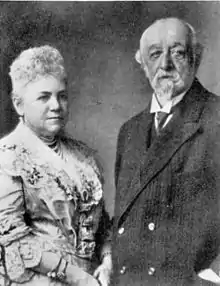

Hans-Ulrich Graf von Schaffgotsch (1831–1915) heiratete Johanna Gryzik (1842–1910), die Adoptivtochter und Alleinerbin des größten Bergbauunternehmers in Oberschlesien, Karl Godulla, wodurch dessen Bergbauimperium an ihn kam. Nach dem Verlust der Gräflich Schaffgotsch’schen Werke 1945 blieb den Nachfahren des Zweiges Koppitz noch ein Restbestand der Tochtergesellschaft Braunkohlen- und Brikett-Industrie AG mit kleineren Gruben in Nordhessen. Anna Gräfin Schaffgotsch erbte 1928 von ihrem Onkel Josef Graf Wallis das niederösterreichische Schloss Niederleis; ihre Nachfahren sind dort bis heute ansässig.

Die Linie der Reichsgrafen Schaffgotsch genannt Semperfrei von und zu Kynast und Greiffenstein, Freiherren zu Trachenberg auf Warmbrunn besteht heute noch. Tradition der Familie ist es, dass die männlichen Mitglieder der Familie den Namen Gotthard, die weiblichen den Namen Hedwig erhalten. Im oberschlesischen Familienzweig trägt der Erstgeborene häufig den Namen Hans Ulrich.

Schlösser

2.jpg.webp)

Burg und Schloss Greiffenstein um 1870

Burg und Schloss Greiffenstein um 1870.jpg.webp)

Burg Trachenberg

Burg Trachenberg.jpg.webp) Schloss Warmbrunn

Schloss Warmbrunn Propstei Warmbrunn, das "Lange Haus"

Propstei Warmbrunn, das "Lange Haus" Schloss Hermsdorf unterm Kynast

Schloss Hermsdorf unterm Kynast Palais Kaunitz in Prag, erbaut 1716–20 von Oberstburggraf Johann Ernst Anton Schaffgotsch

Palais Kaunitz in Prag, erbaut 1716–20 von Oberstburggraf Johann Ernst Anton Schaffgotsch

Palais Schaffgotsch in Breslau

Palais Schaffgotsch in Breslau

Wappen

(Blasonierung aus GHdA) Das Stammwappen ist achtmal von Silber und Rot gespalten. Auf dem Helm mit rot-silbernen Decken ein rechts hinschreitendes silbernes Lamm mit rotem Halsband und goldenem Glöcklein vor einem natürlichen Laubbaum.

Der Schild des freiherrlichen Wappens von 1592 ist geviert; 1 und 4 das Stammwappen, 2 und 3 ein gekrönter, goldener Greif mit aufgeworfenem Flug und untergeschlagenem Schweif auf grünem Dreihügel, einen silbernen Stein in den Klauen haltend (Herrschaft Greiffenstein). Zwei Helme, vorne, mit rot-silbernen Decken, der des Stammwappens, hinten, mit blau-goldenen Decken, der Greif des 3. und 4. Platzes.

Dieses Wappen blieb auch das gräfliche des böhmischen (Anton-)Stammes.

Im reichsgräflichen Wappen von 1708 des schlesischen (Kaspar-)Stammes wird das freiherrliche Wappen, mit einem Herzogshut bedeckt, zum Herzschild. Der Hauptschild ist das herzoglich Liegnitz-Brieg'sche Wappen: Im 1. und 4. Feld auf goldenem Grund der schwarze, schlesischen Adler mit Kleemond (und Kreuz) auf der Brust und im 3. und 4. der Brieg'sche rot-silberne Schach. Die alten Helme rücken nach links, und an den vordersten Platz tritt ein weiterer mit schwarz-goldenen Decken und dem Adler des Hauptschildes in goldenem Feld vor einem Pfauenwedel als Kleinod.[6]

Siegel Ulrich Schoffs, ca. 1350

Siegel Ulrich Schoffs, ca. 1350 Siegel Gotsche Schoffs II. an einer Urkunde 1392

Siegel Gotsche Schoffs II. an einer Urkunde 1392 Ältester Beleg des Stammwappens, Schlussstein in der Kapelle der Burg Kynast, 1393

Ältester Beleg des Stammwappens, Schlussstein in der Kapelle der Burg Kynast, 1393 Freiherrliches Wappen von 1592 (Siebmacher)

Freiherrliches Wappen von 1592 (Siebmacher) Reichsgräfliches Wappen von 1708

Reichsgräfliches Wappen von 1708 Wappen der Grafen Schaffgotsch, genannt Semperfrei von und zu Kynast und Greiffenstein, Freiherren zu Trachenberg

Wappen der Grafen Schaffgotsch, genannt Semperfrei von und zu Kynast und Greiffenstein, Freiherren zu Trachenberg

Einer Sage nach führte die Familie ursprünglich das Schaf im Wappen; als Gotsche II. Schoff 1377 nach einem erfolgreichen Gefecht während der Belagerung von Erfurt vor Kaiser Karl IV. trat, soll er sich aus Verlegenheit die vom Kampf blutigen Finger an seinem blanken Brustharnisch abgewischt und erst dann die kaiserliche Rechte ergriffen haben. Der Kaiser schlug ihn daraufhin zum Ritter und wies ihn an, fortan die roten Streifen seiner Finger im Wappen zu führen. (Die Legendenhaftigkeit dieser Geschichte erweist sich aber schon dadurch, dass Heinrich Schoff aus der Lausitzer Linie spätestens seit 1266 auf Thallwitz nördlich von Leipzig ansässig wurde und seine Nachfahren, die Herren von Dallwitz, ebenfalls bis heute das Streifen-Wappen mit dem Schaf als Helmzier führen.)

Bedeutende Familienmitglieder

- Ulrich Schoff, um 1280 Landvogt von Bautzen[7]

- Gotsche Schoff II.[8] (c.1346–1420), Unterhauptmann von Breslau, Stifter der Zisterzienserpropstei Warmbrunn (1403)

- Hans Schaff, Gotsch genannt (c.1403–1469), Sohn des Gotsche II., Erbhofmeister und Erbhofrichter sowie Landeshauptmann der Fürstentümer Schweidnitz und Jauer

- Hans Ulrich von Schaffgotsch, gen. Semperfrei, (1595–1635), General, Pionier und Förderer der schlesischen Glasindustrie[9]

- Christoph Leopold von Schaffgotsch (1623–1703), Sohn des Hans Ulrich, Obersterblandhofmeister und Kammerpräsident in Schlesien, mehrfach kaiserlicher Gesandter in Polen

- Johann (Hans) Anton Graf von Schaffgotsch (1675–1742), Sohn des Christoph Leopold, Landeshauptmann des Erbfürstentums Schweidnitz-Jauer; leitete das Oberamt bis zur Annexion Schlesiens durch Preußen interimistisch als „Oberamtsdirektor“ bis 1741

- Johann Ernst Anton von Schaffgotsch (1675–1747), Oberstburggraf von Prag

- Carl Gotthard von Schaffgotsch (1706–1780), Sohn des Hans Anton, Obersthofrichter im Königreich Böhmen

- Johann Nepomuk von Schaffgotsch (1713–1775), preußischer Minister

- Philipp Gotthard von Schaffgotsch (1716–1795), Sohn des Hans Anton, Fürstbischof von Breslau

- Ceslaus Gotthard von Schaffgotsch (1726–1781), Sohn des Hans Anton, Dompropst und Generalvikar in Breslau, Genealoge

- Johann Nepomuk Gotthard von Schaffgotsch (1732–1808), Sohn des Carl Gotthard von Schaffgotsch (1706–1780)

- Johann Prokop von Schaffgotsch (1748–1813), Enkel des Johann Ernst Anton, erster Bischof von Budweis (1785–1813)[10]

- Leopold Gotthard Karl Borromäus Johann von Schaffgotsch (1764–1834), Sohn des Johann Nepomuk Gotthard von Schaffgotsch (1732–1808)

- Johann Franz von Schaffgotsch (1792–1866), Urenkel des Johann Ernst Anton, österreichischer General der Kavallerie, Ritter des Maria-Theresien-Ordens

- Leopold Christian von Schaffgotsch (1793–1864), Urenkel des Carl Gotthard, Gründer der Glashütte „Josephinenhütte“

- Anton Ernst von Schaffgotsch (1804–1870), Bruder des Johann Franz, Bischof von Brünn

- Franz Gotthard Joseph von Schaffgotsch (1816–1864), Sohn des Leopold Gotthard Karl Borromäus Johann von Schaffgotsch (1764–1834), Chemiker und Physiker

- Hans-Ulrich Graf von Schaffgotsch (1831–1915), Montanindustrieller und Abgeordneter

- Johanna von Schaffgotsch (1842–1910), deutsche Unternehmerin, Ehefrau von Hans-Ulrich Graf von Schaffgotsch

- Ludwig Graf von Schaffgotsch (1842–1891), genannt Semperfrei von und zu Kynast und Greiffenstein, Freiherr zu Trachenberg, Freier Standesherr auf Kynast, Erbherr der Herrschaft Greiffenstein und der Rittergüter Giersdorf, Bober-Röhrsdorf, Neugräflich-Warmbrunn und Warmbrunn, sowie des Forstbezirks Seidorf, Erbhofrichter der Fürstenthümer Schweidnitz und Jauer, Erblandhofmeister im Herzogtum Schlesien, Ehrenritter des Malteser-Ordens und erbliches Mitglied des Herrenhauses.[11]

- Josephine von Schaffgotsch, Mutter Gertrud vom hl. Joseph[12][13] (1850–1922), Ordensgründerin (Kongregation der Schwestern vom hl. Joseph Trier, CSsJ, gemeinsam mit Bischof Michael Felix Korum von Trier)

- Levin von Schaffgotsch (1854–1913), Bruder der Josephine, k.k. Landespräsident von Salzburg

- Maria von Schaffgotsch, Sr. Mechtild Maria vom Armen Kinde Jesus[14] (1857–1919), Schwester der Josephine, Ordensfrau, Schriftstellerin (Pseudonym „M. v. Greiffenstein“)

- Franz Xaver von Schaffgotsch (1890–1979), Schriftsteller und Übersetzer

- Franz Graf von Schaffgotsch (1902–1942), Sohn des Levin, Österreichischer Maler und Grafiker

- Maria Josafa Schaffgotsch (1908–1996), Lehrerin für Künstlerischen Tanz an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst in Wien (heute mdw)

Gotsche Schoff II. (ca. 1346–1420)

Gotsche Schoff II. (ca. 1346–1420) General Hans Ulrich von Schaffgotsch gen. Semperfrei (1595–1635)

General Hans Ulrich von Schaffgotsch gen. Semperfrei (1595–1635) Christoph Leopold Schaffgotsch (1623–1703)

Christoph Leopold Schaffgotsch (1623–1703) Philipp Gotthard von Schaffgotsch (1716–1795), Fürstbischof von Breslau

Philipp Gotthard von Schaffgotsch (1716–1795), Fürstbischof von Breslau Johann Prokop von Schaffgotsch (1748–1813), Bischof von Budweis

Johann Prokop von Schaffgotsch (1748–1813), Bischof von Budweis Johann Franz Schaaffgotsche (1792–1866), Gen. d. Kav.

Johann Franz Schaaffgotsche (1792–1866), Gen. d. Kav. Anton Ernst von Schaffgotsch (1804–1870), Bischof von Brünn

Anton Ernst von Schaffgotsch (1804–1870), Bischof von Brünn Hans-Ulrich (1831–1915) und Johanna von Schaffgotsch, Montanindustrielle

Hans-Ulrich (1831–1915) und Johanna von Schaffgotsch, Montanindustrielle Levin von Schaffgotsch, (1852–1913) Landespräsident von Salzburg

Levin von Schaffgotsch, (1852–1913) Landespräsident von Salzburg

Siehe auch

Literatur

- Theodor Krause: Miscellanea Gentis Schaffgotschianae, oder Historisch-Genealogischer Bericht von dem Uralten Geschlechte Derer Herren von Schaff-Gotschen. Striegau 1715 (Digitalisat).

- Johannes Sinapius: Schlesischer Curiositäten erste Vorstellung, darinnen die ansehnlichen Geschlechter des Schlesischen Adels, Leipzig 1720.

- Constantin von Wurzbach: Schaffgotsch, das Grafengeschlecht, Genealogie. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 29. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1875, S. 68–72 (Digitalisat).

- Constantin von Wurzbach: Schaffgotsch, das Grafengeschlecht, Wissenschaftliche Sammlungen. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 29. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1875, S. 77 (Digitalisat).

- Constantin von Wurzbach: Schaffgotsch, das Grafengeschlecht, Wappen. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. 29. Theil. Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1875, S. 77 (Digitalisat).

- Genealogisches Handbuch des Adels, Adelslexikon Band XII, Band 125 der Gesamtreihe, C. A. Starke Verlag, Limburg (Lahn) 2001, ISSN 0435-2408.

- Irena Twardoch: Z dziejów rodu Schaffgotschów. Muzeum Miejskie, Ruda Śląska 1999, ISBN 83-910425-4-5 (polnisch), (Deutsch: Geschichte des Geschlechts von Schaffgotsch. ebenda 2001, ISBN 83-910425-9-6).

- Ulrich Schmilewski: Schaffgotsch. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 22, Duncker & Humblot, Berlin 2005, ISBN 3-428-11203-2, S. 536–538 (Digitalisat).

- Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Przemysław Nadolski, Dariusz Woźnicki: Herbarz bytomski. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Rocco“, Bytom 2003, ISBN 83-86293-39-X (polnisch).

- Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji. Monos, Bytom 2007, ISBN 978-83-923733-1-5 (polnisch).

- Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Das Haus Schaffgotsch. Das wechselvolle Schicksal einer schlesischen Adelsdynastie. Drukpol, Tarnowskie Góry 2009, ISBN 978-83-61458-32-6.

- Arkadiusz Kuzio-Podrucki: Das Haus Schaffgotsch. Geschichte eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis in die Neuzeit. In: "Zeitschrift für Ostdeutsche Familiengeschichte", 59 Jahrgang (2001), Heft 1, S. 129–148.

- Joachim Bahlcke, Ulrich Schmilewski, Thomas Wünsch: Das Haus Schaffgotsch. Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis zur Moderne. Würzburg 2010, ISBN 978-3-87057-297-6.

Weblinks

- Tagungsbericht Das Haus Schaffgotsch – Konfession, Politik und Gedächtnis eines schlesischen Adelsgeschlechts vom Mittelalter bis zur Moderne, Jelenia Góra 2007

- Genealogie der Familie Schaffgotsch

- Rudolph Stillfried: Beiträge zur Geschichte des schlesischen Adels, Berlin, 1864 – Die Grafen Schaffgotsch

Einzelnachweise

- Hugo Weczerka (Hrsg.): Handbuch der historischen Stätten. Band: Schlesien (= Kröners Taschenausgabe. Band 316). Kröner, Stuttgart 1977, ISBN 3-520-31601-3, S. 486.

- Leopold von Zedlitz-Neukirch (Hrsg.): Neues Preussisches Adels-Lexicon. Gebrüder Reichenbach, Leipzig 1837, S. 154.

- Der Göttinger Arbeitskreis (Hrsg.): Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau. Band IV, Holzner-Verlag, Würzburg 1959, S. 104.

- Otto Dobenecker: Regesta diplomatica necnon epistolaria historiae Thuringiae. Band 2. Jena 1900, S. 93.

- Klaus-Peter Rueß: Der Gesandtenfriedhof bei der Dreieinigkeitskirche in Regensburg, seine Entstehung und seine Baugeschichte. Staatliche Bibliothek Regensburg, Regensburg 2015, S. 161.

- Vgl. Maximilian Eiden, Die Piasten in der Erinnerungskultur des schlesischen Adels. Zum Selbstverständnis der Schaffgotsch als Nachkommen der polnischen Könige und schlesischen Landesfürsten (17.-19. Jahrhundert), in: Bahlcke, Schmilewski, Wünsch: Das Haus Schaffgotsch, Würzburg 2010, S. 150f.

- Für die Landvögte bis 1549 vgl. Hermann Knothe: Urkundliche Grundlagen zu einer Rechtsgeschichte der Oberlausitz. In: Neues Lausitzisches Magazin. Band 53, 1877, S. 184ff.

- Heinrich Nentwig, Schoff II. Gotsch genannt, Fundator. (c. 1346-1420), Warmbrunn 1904

- Stefania Żelasko, Barock und Rokoko im Hirschberger Tal, Stein- und Glasschnitt 1650-1780, Passau 2014, S. 17 ff.

- Rudolf Svoboda, Johann Prokop Schaffgotsch, Das Leben eines böhmischen Prälaten in der Zeit des Josephinismus, Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte Bd. 25, herausgegeben von Christoph Weber. Frankfurt/M. 2015

- Niederschlesien – Proszówka – Gräflich Naundorf (abgerufen am 4. August 2016)

- Heinrich Fassbinder, Mutter Gertrud, Gründerin der Schwestern des hl. Josef von Trier, Trier 1954. Hildegard Waach, Gerader Weg auf krummen Linien, Weg und Werk der Mutter Gertrud, geborene Gräfin Schaffgotsch, Trier 1968. Irmgard Schmidt-Sommer, Von Liebe geleitet, Leben und Werk von Mutter Gertrud Gräfin Josephine von Schaffgotsch, Gründerin der Josefsschwestern von Trier, Trier o. J. (1991)

- Schaffgotsch Gertrud Maria von in der Datenbank Saarland Biografien

- Josef Schweter, Schwester Mechtild Maria vom armen Kinde Jesus (Maria Gräfin von Schaffgotsch-Greiffenstein) 1857-1919. Ein Bild ihres Lebens, Dichtens und Leidens. Breslau 1934. M. Domanig, Anthologie katholischer Erzähler, Ravensburg 1910