Negergeld

Negergeld ist eine nicht mehr gebräuchliche Sammelbezeichnung für Kaurigeld und andere Zahlungsmittel im afrikanischen, zum Teil auch asiatischen Handelsverkehr. Auch Schmuck, der aus dem deutschen Sprachraum nach Afrika exportiert wurde, trug diesen Namen. Im 20. Jahrhundert war Negergeld zudem eine Bezeichnung für wertloses Klein- und Schwarzgeld sowie für Lakritztaler.

Belege in Nachschlagewerken

Das Wort Negergeld ist weder im Wortschatzlexikon der Universität Leipzig[1] noch im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts[2] erfasst. In deutsche mehrbändige Wörterbücher und Konversationslexika des 20. Jahrhunderts ist es nicht, in andere Nachschlagewerke nach 1945 selten aufgenommen.[3] Das Archiv der geschriebenen Sprache des Instituts für Deutsche Sprache mit mehr als zwei Milliarden erfassten Wörtern enthält fünf Treffer im Zeitraum von 2003 bis 2010.[4]

Bezeichnung für Kaurigeld in Afrika und Asien

Negergeld in der Reise- und Missionsliteratur

Dass Kaurischnecken in Afrika als Zahlungsmittel benutzt wurden, war in Europa seit dem 16. Jahrhundert bekannt.[5] Das Gehäuse wurde oft fälschlich als Kaurimuschel bezeichnet, das Zahlungsmittel dann als Muschelgeld.[6]

Im Deutschen und Niederländischen hießen die Kauris auch Negergeld; das Wort wurde gelegentlich auch in der Missionsliteratur benutzt. Ein früher deutscher Beleg stammt vom Ende des 18. Jahrhunderts und benennt für das gerade erforschte Niger-Gebiet die Kauris als „Kardie, welches ein andrer Ausdruck für dieses Negergeld ist.“[7] In einer Geschichte der Christianisierung im Land der Yoruba von 1858 ist ausgeführt, portugiesische Sklavenhändler redeten ihren Gefangenen ein, dass Engländer sie als Köder einsetzen wollten, „um die Muschelkauris (das Negergeld) aus der Tiefe des Meeres heraufzufischen.“[8] Cypräen, die „nicht bloß als Negergeld dienen“, streift, ebenfalls 1858, die Rezension eines naturgeschichtlichen Schulbuchs.[9] In einem niederländischen Bericht von 1864 über eine Kollekte in Abeokuta, heute eine Großstadt in Nigeria, wird das Sammelergebnis von 246,55 Gulden nach Währungen aufgeschlüsselt. Neben englischen, französischen, amerikanischen und holländischen Münzen wurden an „Neger-Geld“ 222.000 Kauris im Wert von 83,25 Gulden gespendet, „die von elf starken Männern weggetragen werden mussten.“[10]

Blackamoor’s tooth, Negro’s money

Die romanischen Kolonialsprachen verfügen über eine Vielzahl von Ausdrücken für die Kauris.[11] Mit Negergeld vergleichbare Formen wie französisch monnaie nègre[12] und portugiesisch moeda negra[13] sind selten belegt. Ähnlich der deutschen Sprache mit mohrische Münze (s. u.) hat hingegen die englische zuerst einen auf maurus (‚Mohr‘), dann einen auf niger (‚Neger‘) basierenden Ausdruck für das in Afrika verwendete Kaurigeld entwickelt. Der Spitzname blackamoor’s tooth, in vielen Schreibvarianten überliefert und deutsch etwa mit Mohrenzahn zu übersetzen, bezieht sich unmittelbar auf das Kaurigeld. Die Fältchen des Schneckengehäuses entlang der Mündung sind hier als Zähne verstanden. Frühester gedruckter Nachweis für “blackamoor’s tooth” ist eine Satire des Schriftstellers William King, die im Jahr 1700 erschien. King schrieb: „He has Shells called ‘Blackmoors teeth’, I suppose […] from their whiteness“, deutsch etwa: „Er hat Muscheln, die Mohrenzähne heißen, ich glaube, weil sie weiß sind.“[14]

Demgegenüber ist der Ausdruck negro money weniger genau auf Kauris bezogen. „This Negro money, if I may be indulged the expression“, deutsch: „dieses Negergeld, wenn man mir den Ausdruck nachsehen mag“, entschuldigte ein ungenannter Autor, der 1747 entlang der afrikanischen Küste reiste, das Wort.[15] Der englische Naturschriftsteller Denham Jordan beschrieb 1897 die Wunderkammer eines Verwandten mit „strings of cowrie shells – ‚nigger’s money‘, as the old boy called them“, deutsch etwa: „Schnüren von Kaurimuscheln, Niggergeld, wie der alte Bursche sie nannte“.[16] Die Bezeichnung wurde früh übertragen. 1797 schreibt der Naturforscher William Bullock von Negro money, das er von London auf die Westindischen Inseln geschickt habe; es handelte sich um abwertend black dogs genannte überprägte Kupfermünzen anderer Kolonialmächte. Der Name black dog, dessen beide Bestandteile abfällig gemeint waren, kam mit entwerteten, nachgedunkelten Silbermünzen um 1700 auf.[17]

Mohrische Münze, Nigritarum moneta

Vorläufer des Begriffs Negergeld waren Mohrische Münze und Nigritarum moneta. Sie blieben auch in Benutzung, als Negergeld in Gebrauch kam. Die Bedeutungs- und Bezeichnungsgeschichten der drei Begriffe haben sich miteinander vermischt.

Das Wort Mohr galt zunächst für Dunkelhäutige sowohl in Afrika als auch in Südasien, mohrisch als Kennzeichnung für deren Verbreitungsgebiet. Aus der indischen Hafenstadt Goa berichtete 1668 der Reisende Johann Albrecht von Mandelslo von einer Goldmünze und der nächstkleineren Währungseinheit: „ein Pagode (ist Mohrische Müntze)“ habe einen Wert von 14 bis 16 Tank.[18] 1748 in Johann Theodor Jablonskis Allgemeinem Lexikon der Künste und Wissenschaften zu „Padogen, eine Mohrische müntze“ korrigiert,[19] ist sie 1807 als „Padagen, eine mohrische Münze“, in Johann Georg Krünitz’ Oeconomischer Encyclopädie aufgeführt.[20] Die deutsche Bezeichnung ging noch auf das Kaurigeld über. Johann Christian Ficks englisch-deutsches Wörterbuch von 1802 enthält die Übersetzung „mohrische Münze“ für “Blackamoor-tooth” (s. o.)[21] Der Tübinger Technologie-Professor Wilhelm Ludwig Volz schrieb 1854 in seiner Geschichte des Muschelgeldes vom „Namen der mohrischen Münze, der Münze von Guinea“.[22]

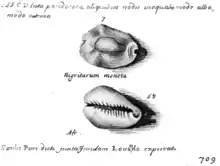

Seit dem 17. Jahrhundert, als Forscher die Natur nach wissenschaftlichen Kriterien zu systematisieren begannen, erhielten die Kaurischnecken Namen nach ihrer wirtschaftlichen Funktion. Nigritarum moneta, ‚Geld der Nigritier‘, nannte 1688 der englische Naturforscher Martin Lister die Art.[23] Dies ist die älteste zoologische Benennung.[24] Der britische Naturforscher James Petiver nannte die Schnecke 1711 Moneta nigretarum.[25] Lateinisch nigritus, deutsch Nigritier ist eine bis ins 20. Jahrhundert geläufige Vorgängerform von Neger.[26]

Der Theologe und Naturforscher Friedrich Christian Lesser schrieb 1744 vom „Moneta nigritarum“, den „bucklichten Porcellain-Schnecken“. Sie „werden in Nigritien auch als Geld genommen, und heissen deswegen die Muscheln der Nigritier.“[27] Die Gleichsetzung der „mohrischen Münze“ mit der „moneta Nigritarum“ findet sich 1854 auch wieder bei Volz.[28] Der schwedische Taxonom Carl von Linné ordnete sie 1758 als Cypraea moneta in seine Systema Naturae ein.[29] Durch die Aufstellung der Gattung Monetaria im Jahr 1863 lautet ihre wissenschaftliche Bezeichnung heute Monetaria moneta (Linnaeus, 1758).

Wie den Reisenden war auch den Mollusken-Forschern des 18. Jahrhunderts diese Kaurischnecke als Mohrische Münze bekannt, die zur deutschen Übersetzung des Artnamens wurde. Der Mediziner Johann Ernst Hebenstreit führte sie 1747 unter Verweis auf den Erstbenenner als „die Mohrische Müntze des Listers“ auf.[30] Johann Samuel Schröter verzeichnete sie 1774 als „gemeine blaue Kauris. Guineische oder mohrische Münze“,[31] Johann Georg Krünitz brachte 1790 die Formulierung Hebestreits.[32] Um 1800 ist „Guineische oder Mohrische Münze“ in einer Mitschrift von Vorlesungen des Philosophen Immanuel Kant überliefert.[33]

Johann Albrecht von Mandelslo nannte 1668 das Vorläuferwort von Negergeld: Mohrische Müntze

Johann Albrecht von Mandelslo nannte 1668 das Vorläuferwort von Negergeld: Mohrische Müntze Martin Lister benannte die Kaurischnecke 1688 erstmals als Nigritarum moneta, etwa „Geld der Schwarzen“

Martin Lister benannte die Kaurischnecke 1688 erstmals als Nigritarum moneta, etwa „Geld der Schwarzen“ Eine frühe Nennung von Negergeld erschien 1791 in Georg Forsters „Neuen Beiträgen zur Völker- und Länderkunde“

Eine frühe Nennung von Negergeld erschien 1791 in Georg Forsters „Neuen Beiträgen zur Völker- und Länderkunde“.jpg.webp) Vom Königsberger Philosophen Immanuel Kant ist 1802 seine Kenntnis der Mohrischen Münze überliefert

Vom Königsberger Philosophen Immanuel Kant ist 1802 seine Kenntnis der Mohrischen Münze überliefert

Bezeichnung für Schmuck in Afrika

Achate aus Idar-Oberstein

Unter Namen wie Negergeld, afrikanisches Geld oder Senegalartikel wurden zwischen 1830 und 1980 etwa 100 Millionen Stück geschliffener brasilianischer Achat aus Idar-Oberstein nach Nord-, West- und Ostafrika exportiert, wo Achate seit mehreren hundert Jahren als Schmuck getragen werden; in Ostafrika galt aus Indien stammender Achat auch als Zahlungsmittel. „Dass die Produzenten und Kaufleute in Idar-Oberstein nur ungenaue Vorstellungen über den Verwendungszweck des Achats hatten, tat ihrem Verkaufserfolg keinen Abbruch“, schrieb der Ethnologe Gerd Spittler. Von Kaufleuten aus Paris über Marseille nach Dakar und von Händlern aus Birmingham über Liverpool nach Kairo und Lagos gebracht, gelangten die Achate dann über den innerafrikanischen Handel zu den Käufern. Um 1980 endeten die umfangreichen Ausfuhren von Schleif- und Handelsunternehmen aus Idar-Oberstein.[34]

Glasperlen aus dem Böhmerwald

Wie über die Verwendung von Achat herrschte auch über die von Glasperlen in Afrika Unklarheit. In einem Standardwerk der Glasmacherkultur hieß es 1954:

„Sie waren vor allem als Zahlungsmittel für den Sklavenhandel bestimmt und ihre Hauptabnehmer in Nürnberg lieferten die Glasperlen an die seefahrenden Völker, die den eitlen Tand hauptsächlich als Schmuck verhandelten.“[35]

An die Vorstellung, diese massenhaft hergestellten „Paterln“ etwa aus dem böhmischen Gablonz seien in Afrika als „Negergeld“[36] in Umlauf gewesen, knüpften Schriftsteller an. Hans Watzlik schrieb 1932: „Die Paterln sind die Münze gewesen, womit der weiße Krämer das kindische Afrika übertölpelt hat. Solch gläsernes Mohrengeld ist früher hier viel gegossen worden.“[37] In Herbert Achternbuschs Filmtext Herz aus Glas, im Folgejahr durch Werner Herzog verfilmt, empfiehlt eine der Figuren: „Müßts enk auf Glaspeterl umstellen. Das ist ein Mohrengeld. Die Mohren haben eine Freude mit die Peterl.“[38]

Bernstein aus Ostpreußen

Seit dem 18. Jahrhundert entwickelten sich rege Bernstein-Exporte von den Küsten der Ostsee, besonders aus Ostpreußen, nach Afrika. Ob der Schmuckstein bereits zeitgenössisch Negergeld hieß, ist unerforscht. Nach dem Zweiten Weltkrieg nannte eine Fachzeitschrift den Bernstein so, um eine auffallende Nachfrage nach Kunstharz zu erklären:

„Zuweilen führen politische Entwicklungen zu unerwarteten Folgen. So herrscht seit dem Kriege steigende Konjunktur für elektrostatisch hochwertiges Edelkunstharz, nicht etwa infolge besonderer Anforderungen der Elektroindustrie, sondern weil der sonst für Negergeld und Negerschmuck verwandte Bernstein, dessen Wert vom Verbraucher reibungselektrisch nachgeprüft wird, von den ostpreußischen Fundstätten her nicht mehr verfügbar ist.“[39]

Im 20. Jahrhundert belegte weitere Bedeutungen

Wertloses Geld, Kleingeld, Schwarzgeld

Weitere Bedeutungen von „Negergeld“ sind im 20. Jahrhundert nachweisbar. Ein Dialog in Horst Mönnichs Hörspiel Kopfgeld von 1962, das er über die Währungsreform von 1948 schrieb, nimmt die Vorstellung von Wertlosigkeit auf, die aus den unmittelbaren Bezügen zu Afrika stammen: „Zander: ‚Wieso Negergeld?‘ Mann: ‚Haben Sie sich die neuen Banknoten schon angesehen? Nicht mal eine Unterschrift ist drauf.‘ Junger Mann: ‚So was bietet man Negern an, Analphabeten.‘“[40] Den „Umtausch unserer alten Reichsmark-Lappen gegen die neuen, an ‚Negergeld‘ erinnernden DM-Scheine“ erwähnt ein Memoirenbändchen.[41]

Umgangssprachlich abschätzig wird Negergeld bis in die Gegenwart auch für „‚Kleingeld‘, das man ungern im Portemonnaie trägt“, eingesetzt.[42] In der Besprechung eines Kabarettprogramms von Georg Schramm diente der Begriff für ein Wortspiel: Rotarier hätten einen Stand aufgebaut, „an dem sie wohltätigerweise ‚Negergeld‘ für Bedürftige in Afrika sammeln“.[43]

Belegt ist auch eine synonyme Verwendung für Schwarzgeld. „Negergeld: schwarzes, dem Finanzamt verschwiegenes Geld“, führte 1984 ein Wörterbuch des Ruhrgebiets-Soziolektes an.[44] „Schwattgeld, der Anwalt bürgt dafür, dat et sich um einwandfreies Negergeld handeln tut“, erzählte der Schriftsteller Wolfgang Bessel aus dem Ruhrgebiet.[45] „Schwarzgeld: Man nennt es auch ‚Negergeld‘ oder, vornehm unter Bankern, ‚steuerneutrales Geld‘“, schrieben 2008 die Autoren eines Finanz-Ratgebers.[46] Die Bezeichnung Schwarzgeld hat ihren Ursprung nicht in einer Anspielung auf Schwarzafrika, sondern nimmt Bezug auf den Bereich des Heimlichen, Unerlaubten, im Schutze der Dunkelheit Ausgeführten.[47]

Lakritztaler

Negergeld heißen zudem seit dem 20. Jahrhundert Lakritz-Scheiben mit aufgeprägten Zahlen. Sie waren unter dieser Bezeichnung „auf fast allen Süßwaren verkaufenden Ständen bei Volksfesten und Luna-Parks zu finden“.[48] Nicht untersucht ist, wann der Gebrauch des Wortes einsetzte und ob es in Erinnerungsliteratur und Belletristik rückwirkend auf die Sache übertragen wurde.

Schon vor dem Ersten Weltkrieg waren die Lakritztaler beliebt, berichtete eine Heimatzeitschrift 1957 über Kindergenüsse in Düsseldorf: „Die Stelle des heutigen Kaugummis vertraten Süßholz und Negergeld.“[49] In einem „Tatsachenroman“, den er 2006 veröffentlichte, lässt der Schriftsteller Rafael Seligmann seine Protagonistin Zosia um 1910 „Negergeld, kleine kohlpechrabenschwarze Lakritztaler“ besorgen.[50] An die Bestellung „Für fünf Pfennig Negergeld“ und den Verkauf aus einem Wohnungsfenster erinnerte sich 1991 der 1913 geborene Kulturjournalist Kurt Dörnemann aus Witten,[51] an den Verkauf aus den im Ruhrgebiet und im Rheinland Büdchen genannten Trinkhallen die 1922 geborene Malerin Sigrid Wachenfeld im Jahr 1984.[52] Der Begriff trat auch in der Kinder- und Jugendliteratur auf: „Kniehoch war der Fußboden mit zerrissenem Buntpapier, verdorbenen Schulheften, abgerollten Farbbändern, aufgeblätterten Rechnungsblocks, zerknitterten Glanzbildern, verschmierten Ausschneidebogen, bunten Zuckerstangen und schwarzem Negergeld übersät“, schrieb der Autor Hans Peter Richter 1961 über ein in der Reichspogromnacht verwüstetes jüdisches Geschäft.[53] In Richters Roman Wir waren dabei von 1962 zerschmetterte der Ich-Erzähler bei der Verwüstung eines jüdischen Geschäftes ein Glas mit „Negergeld“.[54]

1965 verwahrte sich Hans Riegel junior, dessen Firma Haribo ab 1925 Lakritztaler produzierte, gegen die Klage des ehemaligen Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht, in Deutschland seien die Pfennigbonbons verschwunden: „Mein Scheibenlakritz, mein Negergeld und manche anderen Lakritzbonbons kosten im Laden einen Pfennig das Stück und sind auch einzeln zu haben.“[55] Noch 1974 wurde „Negergeld […] liquorice coins“ in ein deutsch-englisches Großwörterbuch aufgenommen.[56]

1981 kritisierte der Schriftsteller Peter Schütt in den Frankfurter Heften die „rassistischen Ressentiments“ in der deutschen Sprache:

„Negerkuss, Negerspeck, Negerschweiß, Negerhörnchen oder Negergeld, lauter Erzeugnisse unserer Süßwarenindustrie, erwecken den Verdacht, als hielten wir alle Afrikaner für essbar, als seien wir womöglich, sprachlich gesehen, die letzten Kannibalen der Weltgeschichte.“[57]

Haribo änderte 1993 seine bekannte Handelsbezeichnung Negertaler in Lakritztaler. Dessen Produktname Schwarzgeld (Lakritze in Form von Geldstücken) wiederum geht auf die 1999/2000 bekannt gewordene CDU-Spendenaffäre zurück.[58] Im Kontext der Süßigkeit wird das Wort Negergeld aber bis in die Gegenwart in der Alltagssprache, in Internet-Foren und in Büchern benutzt. So heißt es in einem Wörterbuch von 2010, Kindergeld sei „anders als das so genannte Negergeld eine gute harte Währung.“[59]

Negative Konnotation in der Gegenwart

Seitdem die rassistisch abwertende und verletzende Dimension des Begriffs „Neger“ in den 1950er und 1960er Jahren herausgearbeitet wurde, stehen Wortkombinationen mit diesem Begriff den Konventionen eines nichtdiskriminierenden Sprachgebrauchs entgegen.[60] Eine weitere negative Konnotation bezieht der Begriff durch den Bedeutungswandel, der sich auf den geringen Geldwert bezieht. Der Begriff wird in der Presse als „in den Sprachgebrauch eingegangen“ erklärt und in Anführungszeichen gesetzt.[61] Unzitiert bezieht er sich besonders in der Erinnerungsliteratur auf eine Zeit, in der der Begriff positiv konnotiert war.[62]

Literatur

- Marie Lorbeer, Beate Wild (Hrsg.): Menschenfresser, Negerküsse: Das Bild von Fremden im deutschen Alltag. Elefantenpress, Berlin 1994, ISBN 3-88520-394-4.

- Manfred Paeffgen: Das Bild Schwarz-Afrikas in der öffentlichen Meinung der Bundesrepublik Deutschland: 1949–1972. Weltforum, München 1976, ISBN 3-8039-0130-8.

- René Sedillot: Muscheln, Münzen und Papier: Die Geschichte des Geldes. Campus, Frankfurt am Main / New York 1992, ISBN 3-593-34707-5 (übersetzt aus dem Französischen von Linda Gränz).

Einzelnachweise

- Abfrageseite Wortschatzportal der Universität Leipzig

- Abfrageseite Digitales Wörterbuch

- Belege zum Beispiel in: Trevor Jones: Harrap’s standard German and English dictionary. Teil 1, Band L-R, S. N 26 s. v. Negergeld. – Claus Sprick: Hömma! Sprache im Ruhrgebiet. Straelen 1984, ISBN 3-89107-001-2, S. 67. – Manfred Günther: Wörterbuch Jugend – Alter. Vom Abba zur Zygote. Berlin 2010, ISBN 978-3-935607-39-1, S. 65, books.google.de

- Projektseite Institut für Deutsche Sprache (mit Registrierungspflicht)

- René Sedillot: Muscheln, Münzen und Papier. Die Geschichte des Geldes. Frankfurt am Main/New York 1992, ISBN 3-593-34707-5, S. 42. Paul Einzig: Primitive money in its ethnological, historical and economic aspects. 2. Aufl. Oxford 1966, für Nigeria zitiert S. 137 aus: Richard Hakluyt: The principal navigations voyages, traffiques & discoveries of the English nation. London 1589, zitiert nach der Ausgabe bei Dent, Band 4, London 1927, S. 297; für den Sudan zitiert aus: Leo Africanus: A geographical historie of Africa, London 1600, zitiert nach der Ausgabe von Robert Brown, London 1896, Band 3, S. 825. Für Äthiopien, als Landesinneres Afrikas verstanden, vgl. für 1520 bis 1550 Giovan Battista Ramusio: Delle Navigationi e Viaggi, zitiert nach Giovambattista Ramusio: Il Viaggio de Giovan Leone e Le Navigazioni. Venedig 1837, S. 221, books.google.de, und Leo Wiener: Africa and the discovery of America. Band 2, Philadelphia 1922, zitiert nach der Ausgabe New York 1971, S. 217

- z. B. bei Neuestes aus Ost-Afrika: Zustand des zu Zanzibar gehörigen Gebietes, Burton’s Expedition. In: August Petermann: Mittheilungen aus Justus Perthes’ geographischer Anstalt. Gotha 1858, S. 255

- Beschluß der im fünften Theile angefangenen Nachricht von den Unternehmungen der Gesellschaft zur Beförderung der Entdeckungen im innern Afrika. In: Matthias Christian Sprengel, Georg Forster: Neue Beiträge zur Völker- und Länderkunde. Band 7, Leipzig 1791, S. 213, books.google.de

- Gründungsgeschichte der Mission im Yorubaland. In: Evangelisches Missions-Magazin. Basel/Stuttgart, Neue Folge, 2. Jahrgang, 1858, S. 61, books.google.de

- o. V., o. T. In: Literarisches Centralblatt für Deutschland. Band 8, 1857, Sp. 313, hdl.handle.net

- Niederländisch: „die door elf sterke mannen moest worden weggedragen.“ – Mededeelingen. In: Stemmen voor waarheid en vrede. Evangelisch Tijdschrift voor de protestantsche kerken. Amsterdam, Jahrgang 1, 1864, S. 203, books.google.de

- Franz Albert Schilder: Die ethnologische Bedeutung der Porzellanschnecken. In: Zeitschrift für Ethnologie. Band 58, 1926, S. 313–327, besonders S. 324. – Paul Christophersen: Some Special West African Words. In: Joey Lee Dillard: Perspectives on black English. Den Haag 1975, ISBN 90-279-7811-5, S. 205, books.google.com mit US-Proxy

- Claude Allibert: Des cauris et des hommes. Reflexion sur l’utilisation d’une monnaie-objet et ses intineraires. In: Claude Allibert, Narivelo Rajaonarimanana: L’extraordinaire et le quotidien. Variations anthropologiques. Hommage au professeur Pierre Verin. Paris 2000, ISBN 2-84586-083-8, S. 66, books.google.com

- Estêvão Pinto: Os indígenas do nordeste. In: Biblioteca Pedagogica Brasileira. Serie 5, Band 44, 1938, S. 186

- William King: The transactioneer, with some of his philosophical fancies, in two dialogues. London 1700, zitiert nach Oxford English Dictionary, Oxford 1989 s. v. Blackamoor, Definition 1c

- o. Vf.: Conclusion of the Voyage of a Dutch Gentleman to the Island of Ceylon, in: The London magazine. Band 23, 1754, S. 467, books.google.de

- A son of the marshes (= Denham Jordan): Old guns and their owners. In: The Fortnightly. Band 61, 1897, S. 141, books.google.com mit US-Proxy

- James Stanier Clarke, Stephen Jones: The naval chronicle. London, Band 10, Juli–Dezember 1803, S. 128 f., books.google.de – Oxford English Dictionary, 2. Auflage 1989, s. v. dog sb.1, Definition 11, und black dog, def. 1. – Seth Richardson: Historiography and Meaning of the Depressed Black Dog. (Memento vom 21. Dezember 2010 im Internet Archive) (PDF; 235 kB); abgerufen 7. Dezember 2010

- Johann Albrecht von Mandelslo: Morgenländische Reise-Beschreibung. Schleswig 1668, S. 123, books.google.de

- Johann Theodor Jablonski: Allgemeines Lexicon der Künste und Wissenschaften. Königsberg, Leipzig, 2. Aufl. 1748, S. 768 books.google.de. In der 1. Auflage 1721 noch nicht enthalten.

- Johann Georg Krünitz: Oeconomische Encyclopädie. Bearbeitet von Heinrich Gustav Flörke, Band 106, Berlin 1807, S. 147, Online-Volltextsuche

- Johann Georg Christian Fick: Vollständiges englisch-deutsches und deutsch-englisches Lexicon. Band 1, Erlangen 1802, S. 65 s. v. black, books.google.de

- Wilhelm Ludwig Volz: Geschichte des Muschelgeldes. In: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Band 10, 1854, S. 112, books.google.de

- Martin Lister, Historiae conchyliorum, Band 4, London 1688, Tafel 709, Abb. 59. Ramón de la Sagra: Histoire physique, politique et naturelle de l'île de Cuba. Paris 1842, S. 92, books.google.de, gibt mit 1685 den Erscheinungsbeginn des Werks an

- Vgl. die Zusammenstellungen bei Ramón de la Sagra: Histoire physique, politique et naturelle de l’île de Cuba. Paris 1842, S. 92. books.google.de. So auch Janine Brygoo, Edouard Raoul Brygoo: Cônes et porcelaines de Madagascar. Antanarivo [1978], S. 127, mit korrektem Erscheinungsjahr 1688. Siehe auch die Belegsammlung in Johann Samuel Schröter: Einleitung in die Concylienkenntniss nach Linné. Band 1, Halle, 1783, S. 120, books.google.de

- James Petiver: Gazophylacii naturae & artis decas nona. Tafel 97, Figur 8. London [1711?]. Auch in: James Petiver: Catalogus classicus & topicus, omnium rerum figuratarum in V decadibus, seu secundo volumine Gazophylacii naturae & artis. London 1711. Vgl. Ramón de la Sagra: Histoire physique, politique et naturelle de l'île de Cuba. Paris 1842, S. 92, books.google.de, mit dem Erscheinungsjahr 1702 für Band 1 des Werkes.

- Neger. In: Der große Brockhaus. 15. Auflage, Band 13, Leipzig 1932, S. 416. – Africa. In: Johann Heinrich Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexicon Aller Wissenschafften und Künste. Band 1, Leipzig 1732, Sp. 729.

- Friedrich Christian Lesser: Testaceo-theologia. Leipzig 1744, S. 866 und Anm. c., books.google.de

- Wilhelm Ludwig Volz: Geschichte des Muschelgelds. In: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. Band 10, 1854, S. 92 books.google.de

- Carl von Linné: Systema naturae. 10. Auflage, Stockholm 1758, S. 723, bsb-muenchen-digital.de

- Johann Ernst Hebenstreit: Museum Richterianum. Leipzig 1747, S. 306, books.google.de. So auch in: Johann Jacob Woyts Gazophylacium medico-physicum oder Schatz-Kammer Medicinisch- und natürlicher Dinge. 16. Auflage, Leipzig 1767, Sp. 1852 s. v. Porcella lata, books.google.de

- Johann Samuel Schröter: Journal für die Liebhaber des Steinreichs und Konchyliologie, Band 1, Weimar 1774, S. 95, books.google.de

- Johann Georg Krünitz: D. Friedrich Heinrich Wilhelm Martini’s Allgemeine Geschichte der Natur in alphabetischer Ordnung. Band 9, Berlin 1790, S. 698 ff. s. v. Brustharnisch, hdl.handle.net

- Johann Jakob Wilhelm Vollmer: Immanuel Kants physische Geographie.Mainz und Hamburg, 1802, S. 356, hdl.handle.net

- Gerd Spittler: Der Weg des Achats zu den Tuareg. In: Geographische Rundschau. Heft 10/2002, 1954, S. 46–51. (PDF, 3,8 MB, abgerufen 7. Dezember 2010). – Jörg Staiber: Afrikageld im Edelsteinmuseum Idar-Oberstein: Millionen Achate für Afrika. (Memento vom 8. Dezember 2010 im Internet Archive) In: Rhein-Zeitung, 2. Juni 2010

- Josef Blau: Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerwald in Volkskunde und Kulturgeschichte. Kallmünz/Regensburg 1954, S. 102 (= Beiträge zur Volkstumsforschung. Herausgegeben von der Bayrischen Landesstelle für Volkskunde in München, Band 8)

- Kunst + Handwerk. Band 30, 1986, S. 268

- Hans Watzlik: Die Leturner Hütte. Berlin 1932, zitiert nach der Ausgabe Augsburg 1963, S. 23. Auch in: Josef Blau: Die Glasmacher im Böhmer- und Bayerwald in Volkskunde und Kulturgeschichte. Kallmünz/Regensburg 1954, S. 11 (= Beiträge zur Volkstumsforschung. Herausgegeben von der Bayrischen Landesstelle für Volkskunde in München, Band 8)

- Herbert Achternbusch: Die Stunde des Todes. Frankfurt am Main 1975, ISBN 3-518-02004-8, S. 35

- Hansjürgen Saechtling, Wilhelm Küch: Kunststoffe im Wettbewerb. In: Chemische Industrie. Band 3, Heft 10/1951, S. 603

- Horst Mönnich: Kopfgeld. In: Hansjörg Schmitthenner: Sechzehn deutsche Hörspiele. München 1962, S. 290. Horst Mönnich: Am Ende des Regenbogens. Hörspiele. 1980, S. 231

- Hans Strauß: Vörder Jagdimpressionen. Rückblick auf Erlebnisse aus vier Jahrzehnten. Selbstverlag, Großenwörden 2005, zitiert nach der 2. Auflage 2007, hdstrauss.kilu.de

- Laura Digoh: „… und wo kommst du eigentlich her?“ Eine kritische Betrachtung deutscher Zugehörigkeiten unter Berücksichtigung des Kriteriums Hautfarbe am Beispiel der Afrodeutschen. Diplomarbeit Gießen 2008, S. 89 f., [afrikabilder.blogsport.de/images/LaurahDigoh_Afrodeutsch.pdf], PDF 740 kB, abgefragt am 12. Dezember 2010

- In: Rhein-Zeitung, 12. September 2007, zitiert nach dem Textkorpus des Instituts für Deutsche Sprache, Projektseite (mit Registrierungspflicht). – Vgl. Georg Schramm: Rotarier und Lioner. In: Georg Schramm: Lassen Sie es mich so sagen. München 2007, ISBN 978-3-89667-348-0, S. 108 f. Weitere Belege für die Verwendung im Sinne von „wertloses Geld“, „schwache Währung“: Aus: Jörg Djuren, Ute Finkeldey: Nachhaltigkeit und westliche Weiße, den schwarzen Kindern, Jugendlichen und Frauen helfen, damit sie wieder lachen können. [Über die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung.] In: Johannes Weigel (Hrsg.): Nachhaltige Weltbilder. Hinter den Kulissen Nachhaltiger Entwicklung. Reader zum Kongreß über Ökologie und Autonomie vom 18.-21. September 1997 an der Uni Hannover. Hannover 1998, irrliche.org. – Hans-Lothar Merten, Johannes Fiala: Wer hat unser Geld verbrannt? Vermögen absichern – Risiken vermeiden. Finanzwissen für Anleger und Berater. Regensburg 2008, ISBN 978-3-8029-3423-0, S. 183, s. o. Abschnitt „Schwarzgeld“

- Claus Sprick: Hömma! Sprache im Ruhrgebiet. Straelen 1984, ISBN 3-89107-001-2, S. 67

- Wolfgang M. A. Bessel: Püttmanns ehrliche Grabreden. Verrückte Grabgeschichten. Book on demand, 2006, ISBN 978-3-8334-6163-7, S. 184

- Hans-Lothar Merten, Johannes Fiala: Wer hat unser Geld verbrannt? Vermögen absichern – Risiken vermeiden. Finanzwissen für Anleger und Berater. Regensburg 2008, ISBN 978-3-8029-3423-0, S. 183

- Lutz Röhrich: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Band 4, 5. Auflage 2001, ISBN 3-451-05200-8, S. 1436

- Manfred Paeffgen: Das Bild Schwarz-Afrikas in der öffentlichen Meinung der Bundesrepublik Deutschland (1949–1972). München 1976, ISBN 3-8039-0130-8, S. 98

- Heinz Hans: Kindergenüsse in Düsseldorf. In: Jan Wellem, Heft 8, Dezember 1957, zitiert online

- Rafael Seligmann: Die Kohle-Saga. Der Tatsachenroman aus dem Revier. Hamburg 2006, ISBN 978-3-455-50030-1, S. 82

- Kurt Dörnemann: Ölkräbbelchen, Kino, der Fremdenlegionär und anderes aus einer Kindheit an der Ruhr. Witten 1991, ISBN 3-920611-18-7, S. 29

- Sigrid Wachenfeld: Eine Kindheit in Düsseldorf. Düsseldorf 1984. Hier zitiert nach der 2. Auflage Düsseldorf 1986, ISBN 3-7700-0667-4, S. 62

- Hans Peter Richter: Der Pogrom oder Die Reichskristallnacht. Aus: Hans Peter Richter: Damals war es Friedrich. Nürnberg 1961. In der Ausgabe München 1974 zitiert nach: Gerd Brenner, Hans Jürgen Kolvenbach: Praxishandbuch Kinder- und Jugendliteratur. Informationen, Materialien, Texte, Handlungshilfen. Königstein/Taunus 1982, ISBN 3-589-20800-7, S. 143

- Hans Peter Richter: Wir waren dabei. 22. Auflage Würzburg 2010, ISBN 978-3-401-02751-7, S. 81

- Schwarze Kunst. In: Der Spiegel. Nr. 7, 1965 (online).

- Negergeld. In: Trevor Jones: Harrap’s standard German and English dictionary. Teil 1, Band L–R, S. N 26

- Peter Schütt: Gibt es in der Bundesrepublik Rassismus? In: Frankfurter Hefte. Band 36, Juni 1981, S. 33

- Bettina Grosse de Cosnac: Ein Bär geht um die Welt. Haribo – Vom Bonbonkocher zum König der Gummibärchen. Eine deutsche Familiensaga. Hamburg 2003, ISBN 3-203-77521-2, S. 151. – Frank Hornig: König der Gummibärchen. In: Der Spiegel. Nr. 4, 2000 (online).

- Manfred Günther: Wörterbuch Jugend – Alter. Vom Abba zur Zygote. Berlin 2010, ISBN 978-3-935607-39-1, S. 65

- Grada Kilomba: Das N-Wort | bpb. Abgerufen am 19. September 2019.

- „Afrikageld“ im Edelsteinmuseum Idar-Oberstein: Millionen Achate für Afrika. (Memento vom 8. Dezember 2010 im Internet Archive) In: Rhein-Zeitung, 2. Juni 2010

- Siehe die Belege im Abschnitt Lakritztaler