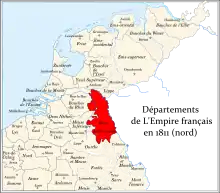

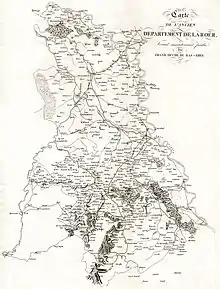

Département de la Roer

Das Département de la Roer oder Roër, auch Rur-Departement, war ein Département im nördlichen Rheinland zur Franzosenzeit (1798–1814). Der Name des Départements geht auf den Fluss Rur (in niederländischer Schreibweise Roer) zurück, welcher im Hohen Venn entspringt und bei Roermond in die Maas mündet. Sitz der Präfektur und damit Hauptstadt (frz. chef-lieu) des Départements war Aachen (frz. Aix-la-Chapelle). Die Verwaltung saß im Londoner Hof in der heutigen Aachener Kleinkölnstraße 18.

Geographie

Das Département umfasste im Wesentlichen frühere preußische, kurkölnische beziehungsweise jülichsche Gebiete, aber auch die freien Reichsstädte Köln und Aachen sowie kleinere ehemals reichsunmittelbare kirchliche und weltliche Herrlichkeiten mit einer Gesamtfläche von über 5.000 Quadratkilometern und im Jahr 1809 616.287 Einwohnern. Es erstreckte sich zwischen Maas und Rhein von der Nordeifel bis an den unteren Niederrhein in der Gegend von Kleve; die nördlichen Exklaven Huissen, Malburgen, Zevenaar, Lobith und Wehl wurden im Jahre 1803 in die Batavische Republik eingegliedert und sind heute Teil der Niederlande. Im Jahr 1808 wurde auch das rechtsrheinisch gelegene Wesel als Brückenkopf dem Distrikt Kleve des Départements zugeschlagen.

Das französische Erdkundehandlexikon Dictionnaire géographique portatif jener Zeit schreibt über das Département: Ce pays produit beaucoup de grains, abonde en pâturages, mines de fer, houillères, sources d’eau minérales; il y a un grand nombre de forges, usines, fourneaux, fonderies de canon. Il y a des filatures de coton, des manufactures de toiles, de velours, de fil de fer et laiton, d’aiguilles, d’épingles; tanneries, chaudronneries, verreries, papeteries; forêts considérables. = Dieses Land produziert viel Getreide, ist reich an Weideland, Eisenminen, Kohlebergwerken, Mineralwasserquellen; es gibt eine große Anzahl an Schmieden, Hüttenwerken, Schmelzöfen, Kanonengießereien. Es gibt Baumwollspinnereien, Fabriken für Tuch, Samt, Eisendraht, Messingdraht, Nadeln, Stecknadeln; Gerbereien, Metallwarenindustrie, Glashütten, Papierfabrikation; beachtliche Wälder.

Geschichte

Die dem Département zugeschlagenen früheren linksrheinischen Territorien des Heiligen Römischen Reiches waren von der Französischen Republik bereits 1794 im Ersten Koalitionskrieg erobert worden. Am 4. November 1797 wurde das Département durch den aus dem Elsass stammenden Regierungskommissar und Richter am Kassationshof François Joseph Rudler nach französischem Vorbild gebildet und am 23. Januar 1798 per Erlass aufgeteilt. Die Annexion der Territorien ist aber erst im Februar 1801 geschlossenen Friede von Lunéville, mit Wirkung zum 9. März 1801 völkerrechtlich anerkannt worden. Das annektierte Gebiet stand zunächst unter Sonderverwaltung; erst mit der Übernahme der Verfassung von 1802 wurde es den alten französischen Départements gleichgestellt.

Wie im französischen Kernland wurden in den linksrheinischen Départements die Privilegien des Adels und alle Feudalabgaben abgeschafft. Mit einer Verordnung, dem Konsularbeschluss („Arreté des Consuls“) vom 9. Juni 1802, wurde der Kirchenbesitz und damit auch Klöster als Nationaleigentum beschlagnahmt und meistbietend versteigert.[1]

Sehr bedeutsam war die Einführung des Code civil durch Napoleon Bonaparte. Er garantierte jedem Bürger Rechtsgleichheit und öffentliche Gerichtsverfahren. Die Bevölkerung, die bis dahin in kleinen und kleinsten Territorien gelebt hatte, wurde Teil eines großen Wirtschaftsraums ohne Zoll- und Zunftschranken. Des Weiteren wurde die männliche Bevölkerung der angegliederten Gebiete zum Dienst in der französischen Armee herangezogen und musste somit an den französischen Eroberungskriegen teilnehmen, so auch am verlustreichen Russlandfeldzug 1812.

Das Rur-Department bestand bis 1814 und wurde zunächst der provisorischen Verwaltung des Generalgouvernements Niederrhein (März bis Juni 1814), danach des Generalgouvernements Nieder- und Mittelrhein (Juni 1814 bis April 1815) unterstellt.[2] Aufgrund der Beschlüsse auf dem Wiener Kongress (1815) wurde das Gebiet größtenteils dem Königreich Preußen zugesprochen; die Gebiete westlich der Maas und ein Streifen rechts des Flusses „in der Breite eines Kanonenschusses“ (also drei bis vier Kilometer) kamen zum Königreich der Niederlande. Verwaltungsstrukturen, die seinerzeit erstmals eingerichtet wurden, haben teilweise bis zur heutigen Zeit überdauert.

Der Verwaltungssitz des Départements befand sich in Aachen im Londoner Hof. Seit dem 14. Juli 2016 erinnert eine Gedenktafel, welche initiiert worden ist von den beiden Partnerschaftskomitees Aachen-Reims und Stolberg-Valognes, zweisprachig an die Franzosenzeit im Rur-Departement: In diesem Gebäude befand sich von 1800 bis 1814 die Präfektur des französischen Roer-Départements, das nach dem Fluss "Rur" benannt war. Das Département umfasste die vier Bezirke Aachen, Köln, Krefeld und Kleve. Verwaltungssitz war Aachen.

Militär

Das Département war Teil der 26. Division der nach 1802 so genannten Grande Armée mit Haupt-Standort Mainz. Unter diesem Divisionsgeneral standen zwei Brigadegeneräle, einer in Köln, der das Arrondissement Köln und einen Teil des Arrondissements Krefeld befehligte und einer in Aachen für die Arrondissements Aachen, Kleve und der Rest Krefelds. Jülich blieb Festung, seine Anlagen wurden noch erweitert. Militärposten waren stationiert in Krefeld, Uerdingen und Büderich. Etappenorte mit entsprechender Infrastruktur waren Köln, Dormagen, Neuss, Rheinberg, Geldern, Kleve, Aachen und Jülich.

Dazu bildete jedes Arrondissement einen Polizeibezirk unter einheitlichem Kommando. Diese Gendarmerie unter militärischem Oberkommando setzte sich aus den 32 Brigaden der Kantone zusammen. Ein Gendarmeriehauptmann residierte in Aachen und der Chef der Schwadron in Köln.[3]

Die Präfekten

Das Rur-Département wurde nacheinander von folgenden Präfekten verwaltet[4]:

- Nikolaus Sebastian Simon (August 1800–1802, ab August 1801 erkrankt und im März 1802 verstorben)

- Johann Friedrich Jacobi (Interims-Präfekt August 1801–September 1802); zeitweise zusammen mit dem Präfekturrat Cogels

- Baron Alexandre Méchin (September 1802–September 1804)

- Johann Friedrich Jacobi (Interims-Präfekt September 1804–Januar 1805); zeitweise zusammen mit dem Präfekturrat Jakob Friedrich Kolb

- Graf Jean Charles Joseph de Laumond (September 1804–Mai 1806; trat sein Amt erst im Januar 1805 an)

- Graf Alexandre de Lameth (Mai 1806–Februar 1809)

- Johann Friedrich Jacobi (Interims-Präfekt Februar–Mai 1809)

- Baron Jean Charles François de Ladoucette (Mai 1809–Januar 1814).

Distrikte und Kantone

Das Département wurde untergliedert in folgende Distrikte und Kantone:

- Arrondissement d’Aix-la-Chapelle (Distrikt Aachen):

- Kantone Aix-la-Chapelle, Borcette (Burtscheid), Duren (Düren), Eschweiler, Froitzheim, Geilenkirchen, Gemund (Gemünd), Heinsberg, Linnich, Montjoie (Monschau) und Sittard.

- Arrondissement de Clèves (Distrikt Kleve):

- Kantone Clèves, Gueldres (Geldern), Goch, Horst aan de Maas, Calcar (Kalkar), Cranenbourg (Kranenburg), Wanckum (Wankum), Wesel und Xanten.

- Arrondissement de Cologne (Distrikt Köln):

- Arrondissement de Crévelt (Distrikt Krefeld):

Literatur

- Sabine Graumann: Französische Verwaltung am Niederrhein. Das Roerdepartement 1798–1814. Essen 1990.

- Irmgard Hentsche: Atlas zur Geschichte des Niederrheins. Schriftenreihe der Niederrheinischen Akademie Band 4, S. 108 ff, Bottrop, 4. Aufl. 2000, ISBN 3-89355-200-6.

- Albrecht Friedrich Ludolph Lasius: Der französische Kayser-Staat unter der Regierung des Kayers Napoleon des Großen im Jahre 1812. Ein historisches-Handbuch, Erste Abteilung, Osnabrück bey Johann Gottfried Kißling, 1813, Seite 141.

- Jean Charles François Baron de Ladoucette: Reise im Jahre 1813 und 1814 durch das Land zwischen Maas und Rhein. Hrsg.: Birgit Gerlach. Antiquariat Am St. Vith, Mönchengladbach 2009, ISBN 978-3-00-028810-4 (frz. Original in der Google-Buchsuche [abgerufen am 3. April 2013]).

- Anton Joseph Dorsch: Statistique du Departement de la Roer, Cologne An XII (Köln 1804) Google Books online, Archive.org

- Repertoire alphabétique du recueil des actes de la Préfecture du département de la Roer: commençant avec l’an XI de la République (1803) et finissant l’an 1813. Müller, Aix-La-Chapelle 1813. (Digitalisat)

- Annuaire historique et statistique consacré au département de la Roer. 1799/1800 (Digitalisat)

Weblinks

Einzelnachweise

- Paul Fabianek: Folgen der Säkularisierung für die Klöster im Rheinland - Am Beispiel der Klöster Schwarzenbroich und Kornelimünster. Verlag BoD, 2012, ISBN 978-3-8482-1795-3, Seite 12 und Anlage (Verordnung „Arrêté portant suppression des ordres monastiques et congrégations régulières dans les départemens de la Sarre, de la Roër, de Thin-et-Moselle et du Mont-Tonnerre“)

- F. W. A. Schlickeysen: Repertorium der Gesetze und Verordnungen für die königl. preußischen Rheinprovinzen, Trier: Leistenschneider, 1830, S. 13 ff. (Online-Ausgabe bei dilibri)

- nach Dorsch, Statistique, S. 40 f.

- Einträge im Findbuch auf archive.nrw.de