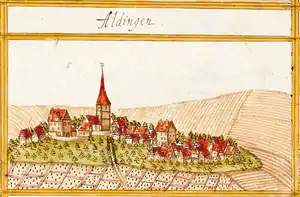

Aldingen (Remseck)

Aldingen ist ein Stadtteil der Stadt Remseck am Neckar im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Der Ort befindet sich nördlich anschließend an Stuttgart und war vor 1975 als Aldingen am Neckar eine selbständige Gemeinde. Von 1975 bis 1977 trug auch die damals neu gegründete Gemeinde Remseck den Namen Aldingen am Neckar.[2] Heute ist Aldingen sowohl nach Einwohnern als auch Gemarkungsfläche der größte Remsecker Stadtteil.[3] Die Gemarkung Aldingen beherbergt zudem den Remsecker Anteil an der Siedlung Pattonville, die mit diesem Anteil den zweitgrößten Stadtteil Remsecks bildet.[4]

Aldingen Stadt Remseck am Neckar | ||

|---|---|---|

Wappen von Aldingen | ||

| Höhe: | 203–307 m ü. NN | |

| Einwohner: | 8495 (30. Nov. 2019)[1] | |

| Eingemeindung: | 1. Januar 1975 | |

| Postleitzahl: | 71686 | |

| Vorwahl: | 07146 | |

Lage von Aldingen in Baden-Württemberg | ||

.jpg.webp) Luftaufnahme von Aldingen aus nördlicher Richtung, 2008 Luftaufnahme von Aldingen aus nördlicher Richtung, 2008 | ||

Geographie und Verkehr

Geographische Lage

Aldingen befindet sich im Naturraum Neckarbecken. Der Ortskern liegt direkt am östlich fließenden Neckar in dessen Talsohle. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses liegt der Gewerbepark Aldinger Schleuse. Oberhalb des Neckartals nördlich des Ortskerns befindet sich das Wohngebiet Halden, benannt nach dem bis ins 19. Jahrhundert für Weinbau genutzten Hang zwischen dem Wohngebiet und dem Neckartal. Oberhalb dieses Hanges beginnt das Lange Feld. Am nord-östlichen Rand des Halden-Gebietes befindet sich das Gomperle, ein Ausläufer des Langen Feldes, welcher das Regental vom Neckartal trennt.[5] Der Aldinger Anteil des Regentals wurde größtenteils im späten 20. Jahrhundert durch Bauaushub zu einem künstlichen Hügel aufgeschüttet, welcher umgangssprachlich als Dreckberg bezeichnet wird. Auf der nord-westlichen Seite von Aldingen ebenfalls im Langen Feld liegen der Wohnplatz Markgröninger Weg und die Siedlung Pattonville, diese im Wesentlichen auf der Flur Aldinger Berg, einer kleinen Anhöhe, die vor etwa einer Million Jahre durch die Ablagerung von Neckarschotter entstand.[6]

Am südlichen Ortsrand mündet der Holzbach in den Neckar. Der Bach durchfließt auf dem südlichen Gemarkungsgebiet von Aldingen seine Talrinne Mussental (auch: Kuffental, Müssental, Mussenbachtal oder Holzbachtal) in welcher sich das Biotop "Feldgehölz Waldweingärten" befindet.[7] Auf der vom Aldinger Ortskern abgewandten Seite des Mussentals auf einer nach Süden zum Neckar hin geneigten Ebene befindet sich das Gehöft Sonnenhof.[8]

Der niedrigste Punkt der Aldinger Gemarkung ist am Flussbett des Neckars unterhalb der Staustufe. Zwischen Aldingen und der Staustufe Poppenweiler besitzt der Neckar ein Stauziel von etwa 203 m über NN. Der höchste Punkt der Aldinger Gemarkung ist nördlich von Pattonville an der unmittelbaren Markungsgrenze zu Ludwigsburg auf der Ossweiler Höhe mit je nach Angabe um 307 m oder 309 m, so dass auf Aldinger Gemarkung Höhenunterschiede von maximal etwas mehr als 100 m auftreten.[5][9]

Nachbarorte

Durch das westlich von Aldingen gelegene Pattonville verläuft die Gemarkungsgrenze zu Kornwestheim. Weiter nördlich entlang der Oßweiler Höhe grenzt die Aldinger Gemarkung an die Ludwigsburger Stadtteile Grünbühl-Sonnenberg und Oßweil. Im Nordosten von Aldingen befinden sich die wie Aldingen zu Remseck gehörenden Orte Neckargröningen und Neckarrems. Im Südosten liegt der Fellbacher Stadtteil Oeffingen. Im Süden grenzt die Aldinger Gemarkung an den Stuttgarter Stadtbezirk Mühlhausen.[10]

Verkehrsanbindung

Am südlichen Ortsrand verläuft die Landesstraße L 1144 und am östlichen Ortsrand die L 1100. Aldingen ist mit drei Haltestellen an die Linie U12 der Stuttgarter Stadtbahn angeschlossen. Hier findet sich auch ein P+R-Parkplatz. Auf Aldinger Gebiet existiert zudem ein Betriebshof der Stadtbahn.[11] Eine Erweiterung der Stadtbahnstrecke in Richtung Ludwigsburg ist in Diskussion.

Durch Buslinien ist Aldingen über Pattonville mit Ludwigsburg und über Neckargröningen mit Waiblingen verbunden. Am Neckar oberhalb der Staustufe befindet sich eine Anlegestelle der Personenschifffahrtsgesellschaft Neckar-Käpt’n.

Geschichte

Frühgeschichte

Seit dem Frühneolithikum gibt es auf Aldinger Gemarkung Funde aus allen frühgeschichtlichen Perioden.[12] Unter anderem wurden mehrere Gruben der Schussenrieder Kultur untersucht.[13] Aus der Frühen Bronzezeit wurde im heutigen Wohngebiet Halden ein großes Gräberfeld der Neckar-Gruppe gefunden. Im 19. Jahrhundert fand man die Überreste von vier römischen Gutshöfen, einen davon in der Flur Aldinger Berg, dem heutigen Siedlungsgebiet von Pattonville.[14] Ein weiterer dieser Gutshöfe in der Flur Klingelbrunnen war der Ursprung einer bis ins 19. Jahrhundert verbreiteten lokalen Sage von einem verschwundenen Schloss auf der rechten Neckarseite.[15]

Entlang der Straße von Aldingen nach Pattonville wurden im Weiteren mehrere suebische Gräber aus der frühen Merowingerzeit gefunden. Trotz zahlreicher weiterer zeitlich passender Grabfunde auf Aldinger Gemarkung, zumeist im Bereich des heutigen Pattonville wiederum in der Flur Aldinger Berg, ist nicht abschließend geklärt, wo sich die zu diesen Gräbern gehörende Siedlung befand. Wahrscheinlich wurde sie noch vor der Gründung des heutigen Ortes wieder aufgegeben. Jedenfalls fehlen Funde aus dem späten 6. Jahrhundert.[12][16]

Ortsgründung und Namensgebung

Weitere Funde aus alamannischer Zeit gab es wieder ab dem 7. Jahrhundert, diesmal im Bereich der heutigen Wohnbebauung Aldingens. Die zu diesen Funden gehörenden Höfe gingen wohl im mittelalterlichen Aldingen auf.[14] Auch die Endung des Ortsnamens auf -ingen deutet auf eine Gründung aus alamannischer Zeit hin. Zudem soll sich bereits im 7. oder 8. Jahrhundert in Aldingen eine Kirche befunden haben.[17] Die erste urkundliche Erwähnung war im Hirsauer Codex für das Jahr 1100 als Winther von Oßweil die Kirche des damals noch als Almendingen bezeichneten Dorfs samt vier Hufen Land dem Kloster Hirsau schenkte.[15] Bei der Kirche handelte es sich um einen Vorgängerbau der heutigen Margaretenkirche.

Der in frühen Quellen verwendete Name Almendingen verweist auf einen möglicherweise Alamund genannten Gründer des Ortes. Möglich sind die Deutungen des Ortsnamens als „bei den Blutsverwandten des Alamund“ oder „bei den Leuten, die in der von Alamund gegründeten Siedlung wohnen“.[2][12]

Kaltentalische Herrschaft (1278 bis 1746)

Die 468 Jahre kontinuierlich andauernde Ortsherrschaft der Herren von Kaltental begann im Jahr 1278, als der Burggraf Walter von Kaltental und seine Söhne Aldingen als Lehen durch Graf Ulrich von Asperg erhielten. Die Kaltentaler verließen daraufhin ihren ursprünglichen Sitz Burg Kaltental und zogen nach Aldingen. Etwa in diese Zeit fällt auch der Bau eines ersten Adelssitzes in Aldingen – im Volksmund Schlössle genannt. Das Schlössle bildete zusammen mit der Kirche eine Burganlage. Als es im 18. Jahrhundert einem Brand zum Opfer fiel, wurde es nicht wieder aufgebaut, so dass heute nur Mauerreste davon erhalten sind.[18]

Als Teil der Grafschaft Asperg kam die Lehenshoheit über Aldingen 1308 an Württemberg. Im Jahr 1500 wurde der Bau der spätgotischen Margaretenkirche durch Baumeister Hans von Ulm abgeschlossen. Die Kirche diente nun sowohl als Dorfkirche als auch als Grablege der Herren von Kaltental.[17][19] Ab dem 16. Jahrhundert waren die Kaltentaler mitsamt ihrem Gut Aldingen im Ritterkanton Kocher immatrikuliert und konnten so größere Unabhängigkeit von Württemberg erlangen. 1568 führte Heinrich von Kaltental die Reformation ein und ließ 1580 das sogenannte Äußere Schloss errichten.[20] Die Dorfordnung von 1578 ließ den Bürgern Aldingens die Wahlfreiheit zwischen evangelischem und katholischem Glauben.[18] In dieser Dorfordnung wurde auch bereits die Neckarfähre erwähnt, die später zum Aldinger Wappenbild wurde.[21] Im Dreißigjährigen Krieg wurde Aldingen schwer in Mitleidenschaft gezogen, so wurden unter anderem Mühle und Badhaus zerstört. Auch während des Pfälzischen Erbfolgekrieges wurde Aldingen von französischen Truppen geplündert, ihnen fielen unter anderem die Kirchenglocken zum Opfer.

Die ursprünglich guten Beziehungen zwischen den Herren von Kaltental und Württemberg verschlechterten sich mit der Gründung Ludwigsburgs, da die Felder der Aldinger Bauern nun mitten im Jagdgebiet der Herzöge Württembergs lagen. Dies führte immer wieder zu Streitigkeiten. Nachdem Georg Wolf von Kaltental als letzter Vertreter der Aldinger Linie der Kaltentaler kinderlos starb, ging der Ort auf Geheiß von Herzog Carl Eugen 1746 vollständig an Württemberg. Dies beinhaltete allerdings nicht nur das ursprüngliche Lehen, sondern auch Eigengut der Kaltentaler. Georg Wolfs Vettern erhielten hierfür nach mehrjährigem Rechtsstreit im Jahr 1750 einen finanziellen Ausgleich. Im Jahr 1769 verzichtete auch der Ritterkanton Kocher zugunsten von Württemberg auf sein Besteuerungsrecht, wodurch Aldingen erstmals vollständig württembergisch wurde.[18][15]

Jüdische Gemeinde (ca. 1730 bis 1872)

Im Aldingen gab es von Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine israelitische Gemeinde. Sie hatte ihren Ursprung in zwei jüdische Familien, die sich ca. 1730 mit Erlaubnis Georg Wolf von Kaltentals im sogenannten Pfaffenhaus bei der Margaretenkirche – dem ehemaligen Wohnsitz der katholischen Messpriester – niederlassen durften. Der Schutzbrief des Aldinger Ortsherren erlaubte den Juden ihre religiösen Gebräuche im vollen Umfang zu praktizieren. Nach dem Tod Georg Wolf von Kaltentals kam es zu größerem Widerstand der christlichen Bevölkerung gegen die sich entwickelnde jüdische Gemeinde. Dennoch wuchs diese in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stetig an. Die Juden richteten anfangs im Pfaffenhaus einen Betsaal ein, später diente ein Anbau an ein Haus in der Aldinger Kirchstraße als Synagoge.[22] Aldingen gilt als Muttergemeinde der israelitischen Gemeinde in Ludwigsburg.[23] Ab 1828 bildeten Ludwigsburg und Aldingen eine gemeinsame jüdische Gemeinde mit Aldingen als Hauptort, diese wurde 1849 auf Wunsch beider Orte aber wieder getrennt. Ab 1835 besaß die jüdische Gemeinde Aldingens eine eigene Schule. Von 1836 bis 1842 wirkte Mayer Levi als Chasan in Aldingen. Bestattungen der Aldinger Gemeinde wurden anfangs auf dem jüdischen Friedhof in Freudental und später dem jüdischen Friedhof in Hochberg durchgeführt. 1852 erreichte die jüdische Bevölkerung mit 122 Einwohnern ihren Höhepunkt. Ab dann begann ein Wegzug aus dem kleinen Ort in benachbarte Städte wie Ludwigsburg, Cannstatt und Stuttgart.[22] So zogen beispielsweise die Brüder Moses, Louis und Benedikt Elsas mit ihrem Webereiunternehmen in den 1850er Jahren nach Ludwigsburg.[23] Die Aldinger Gemeinde wurde in Folge der zahlreichen Wegzüge 1872 aufgelöst.[22]

Vom 19. Jahrhundert bis zur Gründung Remsecks 1975

Als Teil Württembergs kam Aldingen zum Oberamt Ludwigsburg und dadurch schließlich zu dessen Nachfolger, dem Landkreis Ludwigsburg. Bis ins 19. Jahrhundert wurde in Aldingen Wein angebaut, wovon die historische Kelter zeugt.[19] Von 1910 bis 1926 war Aldingen an die Ludwigsburger Oberleitungs-Bahnen angeschlossen. 1913 wurde erstmals ein Fußgängersteg über den Neckar gebaut und so die Neckar-Fähre abgelöst. In den 1930er Jahren änderte Aldingen sein Ortsbild dann durch die Begradigung und Kanalisierung des Neckars deutlich. Die Staustufe mit der Wehrbrücke ist in diesem Zusammenhang gebaut worden. Die zugehörige Schleusenanlage konnte vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges aber nicht mehr in Betrieb genommen werden. 1945 wäre die Brücke dann beinahe von der Wehrmacht gesprengt worden, vordringende französische Truppen konnten das vereiteln und besetzten die Brücke. Sie war damit in den letzten Kriegstagen die einzig verbliebene, befahrbare Neckarquerung im Bereich der Wasserstraßengebietsverwaltung Stuttgart. Im Jahr 1956 wurde die Schleusenanlage schließlich in Betrieb genommen.[21] Auf der durch die Neckar-Begradigung gewonnenen Fläche entstanden unter anderem Schulen und Sportplätze.[19]

Am nördlichen Markungsrand Aldingens befand sich der Ludwigsburger Exerzierplatz, der sich über Aldinger, Ludwigsburger und Kornwestheimer Markung erstreckte. Auf diesem Gelände entstand 1935 ein Militärlager, das ab 1938 als Kriegsgefangenenlager sowie von 1945 bis 1946 als Internierungslager Internment Camp 71 für NSDAP-Funktionäre verwendet wurde. Ab 1947 ging das Areal nach und nach in zivile Nutzung über und wurde 1956 samt dem Aldinger Anteil nach Ludwigsburg eingemeindet, wodurch der Ludwigsburger Stadtteil Grünbühl entstand.[24] 1955 errichtete die US-Armee die Siedlung Pattonville südlich anschließend an Grünbühl im Wesentlichen auf der Gemarkung Aldingens in der Flur Aldinger Berg.

Im Zuge der in den 1970er Jahren in Baden-Württemberg durchgeführten Gemeindereformen wurden mehrere Modelle diskutiert, was mit der Gemeinde Aldingen geschehen sollte. Die Entscheidung zur Gründung einer neuen Gemeinde zusammen mit den bis dahin ebenfalls selbständigen Gemeinden Hochberg, Hochdorf, Neckargröningen und Neckarrems fiel sehr kurzfristig. Zuvor war bereits von Aldinger Seite ein Eingemeindungsvertrag mit der Stadt Ludwigsburg unterzeichnet worden, gegen den im Landtag aber Einspruch erhoben wurde. Letzter Bürgermeister Aldingens war Albert Erhardt.[25]

Aldingen als Ortsteil von Remseck (seit 1975)

Mit dem 1. Januar 1975 wurde Aldingen Teil der neu gebildeten Gemeinde Remseck am Neckar, die bis 1977 den Namen Aldingen am Neckar trug.[25] In den 1980er Jahren wuchs Aldingen in mehreren Schritten, wobei unter anderem das Wohngebiet Halden mit mittlerweile etwa 3000 Einwohnern entstand. 1994 wurde die Armee-Siedlung Pattonville in eine zivile Wohnsiedlung umgewandelt. Dazu wurde ein Teil der Aldinger Gemarkung an Kornwestheim abgetreten, sodass die John.-F.-Kennedy-Allee in Pattonville zur Stadtgrenze Remsecks wurde. Der weiterhin auf Aldinger Markung gelegene Teil Pattonvilles entwickelte sich daraufhin zum nach Aldingen zweitgrößten Stadtteil Remsecks.[26]

Im Jahr 1999 wurde die Verlängerung der Stuttgarter Stadtbahn über Aldingen bis Neckargröningen eingeweiht sowie der in diesem Zusammenhang errichtete Betriebshof der Stadtbahn am Rand von Aldingen in Betrieb genommen.

Bildung, Kultur und Sport

Aldingen besitzt mehrere Kindergärten sowie eine Grundschule, die Neckarschule. Mit dem Lise-Meitner-Gymnasium und der Wilhelm-Keil-Schule (Gemeinschaftsschule) sind zwei von drei weiterführenden Schulen Remsecks in Aldingen. Im Haus der Bürger finden kulturelle Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote statt. In der historischen Kelter ist eine Zweigstelle der Ortsbücherei untergebracht. Der Verein Alt-Aldinger Handwerksgeschichte e.V. unterhält das Handwerkermuseum Remseck-Aldingen mit unregelmäßigen Öffnungszeiten in einer ehemaligen Scheuer aus dem Jahr 1778.[3][19] Namhaft ist der Musikverein Aldingen, der zwischen 1968 und 1986 durch Richard Zettler geleitet wurde.[27]

Im Gewerbegebiet Aldingens befindet sich das Tanzstudio Royal Dance, das von den bekannten Tanzsportlern Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder-Cibis betrieben wird.[28]

Sportvereine

Der größte Sportverein im Ort ist der TV Aldingen. Aus dessen Fußballjugend gingen unter anderem die Nationalspielerin Leonie Maier und der ehemalige Zweitliga-Torhüter Jürgen Kanzleiter hervor. Neben Fußball bietet der TV Aldingen auch Handball, Tischtennis, Gymnastik und Turnen an. Leichtathletik findet in Kooperation mit der LG Remseck statt. Des Weiteren sind in Aldingen unter anderem der KVA Remseck (Ringen), der M.S.C. Aldingen (Motorsport) sowie der TC Aldingen (Tennis) aktiv. Weitere Remsecker Vereine wie z. B. die BG Remseck (Basketball) haben ein Sportangebot in Aldingen. Es gibt diverse Kooperationen zwischen den Vereinen und den Schulen. Als Sportanlagen stehen den Aldinger Vereinen im Ortskern der Jahn-Sportplatz, die Sporthalle Aldingen sowie die Gemeindehalle Aldingen und im Wohngebiet Halden auf dem Gomperle die Sporthalle Regental sowie das Stadion im Regental zur Verfügung. Des Weiteren kann auch auf Sportstätten in anderen Remsecker Ortsteilen zurückgegriffen werden.

Ortskern

Direkt im Ortskern liegt Schloss Aldingen, ein schlichtes Herrenhaus im Stil der Renaissance mit barocken Verzierungen, das heute Privat genutzt wird und zuvor das Rathaus von Aldingen sowie später eine Außenstelle des Remsecker Rathauses beherbergte. Darin finden sich Deckengemälde des Malers Paul Ambrosius Reith. Vor dem Hof des Schlosses steht eine Der Kaltentaler genannte Beton-Plastik von Peter Lenk (vollständiger Name der Plastik: Georg Friedrich von Kaltental und die Waise Adiz), durch die eine Episode der Aldinger Ortsgeschichte dargestellt wird.

Geprägt wird der Ortskern vom spätgotischen Turm der Margaretenkirche. Die Margaretenkirche ist die evangelische Kirche des Ortes. Sie beherbergt 24 Grabdenkmäler unter anderem die von Joseph Schmid geschaffenen Denkmäler des Wolf Philipp von Hirnheim und seiner Frau Agatha von Kaltental.[29] Rund um die Margaretenkirche sowie westlich davon in der Kirchstraße finden sich die ältesten erhaltenen Gebäude Aldingens, die teilweise bis ins 16. Jahrhundert datieren. Darunter zum Beispiel der noch heute genutzte barocke Pfarrhof oder die mit modernen Wohnungen eingerichtete einstige Zehntscheuer. Etwas oberhalb der Margaretenkirche befindet sich die Ortsbücherei in der 1720 entstandenen Kelter.[19] Aus dem 19. Jahrhundert stammt die Aldinger Mühle, die ursprünglich als Wassermühle erbaut wurde, seit der Neckarbegradigung sich aber in einiger Entfernung vom Fluss befindet.

Etwas am Rand des Ortes liegt die katholische Kirche St. Petrus Canisius. Sie ist ein Gebäude aus dem Jahr 1966 mit einem markanten Beton-Turm.[30] Als moderne Gebäude sind das würfelförmige Haus der Bürger sowie vor dem Ortseingang beim Betriebshof der Stadtbahn der Turm der dortigen Leitstelle zu erwähnen.

Wohngebiet Halden

Am Rand des Wohngebiets Halden auf dem Gomperle befindet sich das Remsecker Bildungszentrum. Es liegt an der Grenze der Aldinger Gemarkung zu Neckargröningen. Das Bildungszentrum ist ein Gebäudekomplex aus dem Jahr 1975 mit mehreren späteren Anbauten, darunter auch der Sporthalle Regental sowie dem Stadion im Regental, welches sich aber bereits auf der Gemarkung Neckargröningen befindet. Der Gebäudekomplex wurde aufgrund seiner Lage im Volksmund auch als Gomperle bezeichnet.[31] Planung und Bau des Bildungszentrums gehörten zu den ersten Kooperationen der fünf Remsecker Vorgängergemeinden, bevor diese sich 1975 zu Remseck zusammenschlossen. Im Laufe der Zeit waren mehrere Schulen hier untergebracht, zum Teil auch gleichzeitig. Derzeit beherbergt das Bildungszentrum das Remsecker Lise-Meitner-Gymnasium.[32]

Aldinger Sagen

Aus Aldingen sind diverse Sagen überliefert. Die meisten Geschichten sind in den Bereich der einfachen Volkssagen einzuordnen. Viele der Sagen haben mit übernatürlichen Geisterscheinungen zu tun. Auch zu Sichtungen des wilden Heers soll es gekommen sein.[33] Daneben soll es hilfreiche Geister gegeben haben, wie etwa das Veltle, das gemeinsam mit anderen Geistern in den Aldinger Weinbergen arbeitete.[33] Des Weiteren werden reale Ereignisse und Katastrophen mit übernatürlichem Wirken in Verbindung gebracht. So erklärte man sich den Brand, der das Aldinger Schlössle zerstörte damit, der letzte Besitzer des Gebäudes wäre ein gottloser Mensch gewesen, der eine fromme Magd so lange verspottete, bis Gott ihn mit einem Blitzschlag bestrafte und so den Brand auslöste. Auch der Tunnel, der vom Schlössle bis Neckarrems führen sollte, gehört in den Bereich der Sagen.[19]

Die Schlossfräulein

Eine der bekanntesten Geschichten ist die von den Schlossfräulein. Sie spielt auf den Neckarwiesen an der gegenüberliegenden Flussseite beim sogenannten Klingelbrunnen, wo sich heute der Gewerbepark Aldinger Schleuse befindet. Der Sage nach stand dort einst ein Schloss, das sich jedoch bereits im 19. Jahrhundert als die Überreste eines römischen Gutshofs entpuppte.[15] Nachts sollen dort gelegentlich die Geister der Schlossfräulein Wäsche aufgehängt haben. Die Aldinger Bauern schlossen aus der Sichtung der Geister dann, dass sich das Wetter ändern würde. ("D'Schlossfräulein hent Wäsch' ufghengt, s'geit ander Wetter.")[34]

Mönch und Bauer

Eine regelrechte Schauergeschichte ist eine Erzählung aus dem 16. Jahrhundert. Ein Aldinger Bauer habe sein Vermögen auf Zureden eines Mönchs der Kirche vermacht. Nach dem Tod des Bauern klagte dessen Sohn gegen das Testament, bekam von der Aldinger Obrigkeit aber kein Recht. Daraufhin rächte sich der Bauernsohn, indem er jenen Mönch ermordete, der seinen Vater zu diesem Testament überredet hatte. Die Leiche warf er in den Neckar. Anschließend plagte ihn sein schlechtes Gewissen und er erhängte sich selbst. Seither spuken die Geister von Mönch und Bauernsohn am Neckarufer. Jede Nacht kann man angeblich beobachten, wie der Bauernsohn den Mönch ermordet, die Leiche in den Neckar wirft und sich anschließend erhängt.[35]

Die erzwungene Hochzeit

Eine weitere Geschichte berichtet von einer erzwungenen Hochzeit. Der damalige Ortsherr von Aldingen soll die Tochter eines Bauern zur Hochzeit gezwungen haben, nachdem diese zuvor einem Geliebten ewige Treue geschworen hatte. Ihr Schwur beinhaltete, dass der Teufel sie zerreiße, wenn sie einen anderen zum Mann nehme. Als sie gezwungenermaßen vor dem Altar stand, verschwand sie aus der Kirche, später fand man nur noch einen Teil ihres Arms und ein zerrissenes Stück ihrer Kleidung. Der Ortsherr wiederum soll nach seinem Tod in der Kirche gespukt haben. Nacht um Nacht habe er sich die Kleidung vom Leib gerissen und geheult. Ein junger Mann und Nachfahre des Ortsherren wollte dem Spuk ein Ende bereiten und schlich sich eines Nachts in die Kirche. Als der Geist erschien und sich die Kleider vom Leib riss, trat der junge Mann dem Geist entgegen, welcher vor Schreck verschwand und seine Kleidung zurückließ. Der junge Mann nahm einen Strumpf des Geistes an sich und ging heim. Nun erschien der Geist nachts immer am Haus des jungen Mannes und bat den Strumpf in die Kirche zurückzubringen. Als der junge Mann dem Wunsch nachkam, verschwand der Geist daraufhin für alle Zeit – mitsamt dem Strumpf.[36]

Der Holzbachgeist

Manchmal entpuppt sich das scheinbar Übernatürliche aber auch als ganz Alltägliches. So berichtet die Sage vom Holzbachgeist von einem Bauern, der nachts bei einem Unwetter einen Pferch nahe dem Holzbach zu reparieren hatte. Dort spukte es angeblich, weshalb ihm die anderen Dorfbewohner abrieten dorthin zu gehen. Als der Bauer während seiner Reparaturarbeiten einen Schatten bemerkte, vermutete er darin den Holzbachgeist und griff ihn mit einem Prügel an – nur um festzustellen, dass es sich lediglich um einen entlaufenen Stallhasen handelte.[34][35][37]

Wappen

Wappen der ehemaligen Gemeinde Aldingen am Neckar |

Blasonierung: „In Blau auf grünen Wellen ein goldenes bewimpeltes Segelschiff mit Aufbauten, im Bug ein stehender Schiffer mit schwarzer Hose und nacktem Oberkörper, eine goldene Ruderstange haltend.“ |

Wappenbegründung: Das Wappen wies auf die Neckarfähre bei Aldingen hin und war seit 1746 in den Gemeindesiegeln zu sehen. Die Farben wurden 1938 festgelegt.[3] Vor 1746 nutzten die Herren von Kaltental ihr Familienwappen, das ein silbernes Hirschgeweih mit Grind auf rotem Grund zeigt und das sich daher an historischen Gebäuden Aldingens wie z. B. der Margaretenkirche oder dem Schloss finden lässt.[18] Dieses Wappen wurde auch von der Gemeinde Kaltental bis zu ihrer Eingemeindung in Stuttgart im Jahr 1922 verwendet. Die Hauptfarben des Aldinger Schiffs – Gold auf Blau – wurden auch als Hauptfarben für die neu geschaffene Remsecker Fahne sowie für das Remsecker Wappen verwendet. Dessen Wappenbilder stammen aber aus den Wappen anderer Remsecker Ortsteile.[38]

|

Literatur

- Aldingen. In: Karl Eduard Paulus (Hrsg.): Beschreibung des Oberamts Ludwigsburg (= Die Württembergischen Oberamtsbeschreibungen 1824–1886. Band 39). Karl Aue, Stuttgart 1859, S. 156–164 (Volltext [Wikisource]).

- Stadt Remseck am Neckar (Hrsg.): Historischer Rundgang durch Remseck-Aldingen. 2008 (stadt-remseck.de [PDF; 806 kB]).

Weblinks

- Aldingen auf stadt-remseck.de

Einzelnachweise

- Zahlen und Daten der Stadt Remseck

- Lutz Reichardt: Ortsnamenbuch des Stadtkreises Stuttgart und des Landkreises Ludwigsburg. In: Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg - Reihe B. Band 101. W. Kohlhammer, Stuttgart 1982, S. 9.

- Impressionen Aldingen. In: stadt-remseck.de. Abgerufen am 13. März 2020.

- Remseck am Neckar – Hauptsatzung. (PDF, 154 KB) In: https://www.stadt-remseck.de. 15. Dezember 2020, abgerufen am 27. September 2021.

- Manfred Warth: Ein Blick in die Erdgeschichtliche Vergangenheit von Remseck am Neckar (= Heinz Pfizenmayer [Hrsg.]: Heimatkundliche Schriftenreihe der Gemeinde Remseck am Neckar. Band 1). Remseck am Neckar 1983.

- Friedrich Huttenlocher, Hansjörg Dongus: Geographische Landesaufnahme: Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 170 Stuttgart. (PDF; 4,0 MB) Bundesanstalt für Landeskunde, Bad Godesberg 1949, überarbeitet 1967

- Holzbach und Mussental. In: Daten- und Kartendienst der LUBW. Abgerufen am 22. Februar 2022.

- Sonnenhof - Wohnplatz. In: LEO-BW. Abgerufen am 12. November 2020.

- Oßweiler Höhe. In: Daten- und Kartendienst der LUBW. Abgerufen am 28. Juni 2021.

- Gemeinde- und Gemarkungsgrenzen im Daten- und Kartendienst der LUBW. In: Daten- und Kartendienst der LUBW. Abgerufen am 22. Februar 2022.

- Karten und Pläne - Haltestelle Hornbach. (PDF; 852 kB) In: VVS.de. Verkehrsverbund Stuttgart, abgerufen am 4. Mai 2020.

- Helga Schach-Dörges: Das frühmittelalterliche Gräberfeld bei Aldingen am mittleren Neckar. In: Landesdenkmalamt Baden-Württemberg (Hrsg.): Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg. Nr. 74. Konrad Theiss, Stuttgart 2004, ISBN 3-8062-1962-1.

- Ulrike Piening: Archäobotanische Untersuchung von Gruben der Schussenrieder Kultur in Remseck-Aldingen. In: Fundberichte aus Baden-Württemberg. Band 28, Nr. 1. Stuttgart 2005 (uni-heidelberg.de [PDF]).

- Helga Schach-Dörges: Römische und alamannische Spuren im Raum Remseck am Neckar (= Heinz Pfizenmayer [Hrsg.]: Heimatkundliche Schriftenreihe der Gemeinde Remseck am Neckar. Band 7). Remseck am Neckar 1987.

- Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Ludwigsburg. Königlich statistisch-topographisches Bureau Württemberg, 1859.

- Jörg Bofinger, Przemyslaw Sikora: 5000 Jahre – 15 Hektar – 200 Gräber. (PDF; 1,2 MB) Archäologische Ausgrabungen im Bereich des Neubaugebietes Remseck-Pattonville, Kreis Ludwigsburg. In: Denkmalpflege in Baden-Württemberg, Band 49, Nr. 1. 2020.

- Thomas Müller, Wolf-Dieter Retzbach: Wetterfahne, Kreuz und Hahn. Hrsg.: Ludwigsburger Kreiszeitung. Ungeheuer+Ulmer, Ludwigsburg 2012, ISBN 978-3-930872-75-6, S. 130.

- Norbert Stein, Eduard Theiner, Heinz Pfizenmayer: Die Herren von Kaltental und die Reichsfreien Nothaft von Hohenberg (= Heinz Pfizenmayer [Hrsg.]: Heimatkundliche Schriftenreihe der Gemeinde Remseck am Neckar. Band 9). Remseck am Neckar 1989.

- Historischer Rundgang durch Remseck-Aldingen. (PDF; 806 kB) In: stadt-remseck.de. Abgerufen am 13. März 2020.

- Thomas Müller, Kristina Anger: Burgen und Schlösser in der Region Ludwigsburg. Hrsg.: Ludwigsburger Kreiszeitung. Ungeheuer+Ulmer, Ludwigsburg 2011, ISBN 978-3-930872-65-7, S. 104, 105.

- Jürgen Hagel, Heinz Pfizenmayer: Die Wasserläufe im Bild historischer Karten - Fähren und Brücken über den Neckar (= Heinz Pfizenmayer [Hrsg.]: Heimatkundliche Schriftenreihe der Gemeinde Remseck am Neckar. Band 8). Remseck am Neckar 1988.

- Nicole Bickhoff-Böttcher, Gertrud Bolay, Eduard Theiner: 200 Jahre Jüdisches Leben in Hochberg und Aldingen 1730-1930 (= Heinz Pfizenmayer [Hrsg.]: Heimatkundliche Schriftenreihe der Gemeinde Remseck am Neckar. Band 10). Band 10, 1990.

- Albert Sting: Aus der Geschichte der Ludwigsburger Juden. Referat, gehalten im Rahmen der Gedenkfeiern zum 10. November 1938. Ludwigsburg 1988 (synagogenplatz.de (Memento vom 18. November 2018 im Internet Archive) [PDF]).

- Albert Sting: 40 Jahre Martinsgemeinde Grünbühl. In: martinskirche-ludwigsburg.de. Abgerufen am 21. Mai 2021.

- Martina Nicklaus: Gemeindereform im Kreis Ludwigsburg. In: Stuttgarter Zeitung. 3. Januar 2015, abgerufen am 13. März 2020.

- Chronik von Pattonville 1992 - 2014. (PDF; 10 MB) In: www.pattonville.de. Zweckverband Pattonville, abgerufen am 21. Mai 2021.

- Geschichte - Musikverein Aldingen e.V. - Blasorchester Remseck. In: mva-remseck.de. Abgerufen am 1. Juni 2020.

- Tanzstudio Royal Dance. Abgerufen am 18. November 2020.

- Anneliese Seeliger-Zeiss und Hans Ulrich Schäfer: DI 25, Lkr. Ludwigsburg, Nr. 294. In: www.inschriften.net. Abgerufen am 29. Januar 2021.

- St. Petrus Canisius, Aldingen. In: Seelsorgeeinheit Remseck mit LB-Proppenweiler. Abgerufen am 16. November 2020.

- 's Gomperle. In: Alamunds Erben. Abgerufen am 18. November 2020.

- Lise Meitner Gymnasium Remseck. In: lmg-remseck.de. Abgerufen am 6. Mai 2020.

- Schullehrer Kipple: Konferenzaufsätze. In: Ergebnisse einer Umfrage nach Volkstümlichen Überlieferungen in Württemberg. Oberamt Ludwigsburg, ausgewertet von Heubach. Aldingen am Neckar 1900, zitiert nach: Klaus Graf, Sagen rund um Stuttgart, G. Braun, Karlsruhe 1995, ISBN 3-7650-8145-0, S. 202.

- Else Maier: Kleine Geschichten und Begebenheiten aus Aldingen. Aldingen am Neckar 1940, zitiert nach: Klaus Graf, Sagen rund um Stuttgart, G. Braun, Karlsruhe 1995, ISBN 3-7650-8145-0, S. 202–203.

- Schauergeschichten aus dem Kreis Ludwigsburg - Hier spukt es im Landkreis. In: Stuttgarter Zeitung. 23. Oktober 2019, abgerufen am 11. September 2020.

- Albert Schott: Schwäbische Volkssagen. Band 1, 1847, zitiert nach: Klaus Graf, Sagen rund um Stuttgart, G. Braun, Karlsruhe 1995, ISBN 3-7650-8145-0, S. 201-202.

- Der Holzbachgeist. In: Alamunds Erben. 2007, abgerufen am 11. September 2020.

- Stadtwappen & Logo | Stadt Remseck am Neckar. In: stadt-remseck.de. Abgerufen am 8. April 2020.