Richard Willstätter

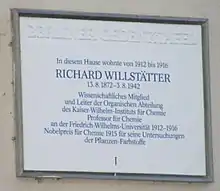

Richard Martin Willstätter (geboren am 13. August 1872 in Karlsruhe, Großherzogtum Baden; gestorben am 3. August 1942 in Muralto, Kanton Tessin) war ein deutscher Chemiker. 1915 erhielt er den Nobelpreis für Chemie. Ab 1939 lebte er als Emigrant in der Schweiz.

Leben

Richard Willstätter wuchs in Karlsruhe und Nürnberg in einer wohlhabenden jüdischen Großkaufmannsfamilie auf.[1] Nach dem Umzug der Familie 1883 nach Nürnberg besuchte er ab 1884 das dortige königlich bayerische Realgymnasium.[2] Dort trat er auch der Schülerverbindung Rot-Weiß-Rote Absolvia bei. Nach dem Abitur 1890 begann er seine wissenschaftliche Laufbahn.

1903 heiratete Richard Willstätter Sophie Leser (* 1876), die Tochter des Heidelberger Nationalökonomen Emanuel Leser. 1904 und 1905 in Zürich kamen ihre Kinder Ludwig und Margarete zur Welt. Bereits 1908 starb seine Frau in Zürich (die mit einer akuten Blinddarmentzündung wohl zu spät in die Klinik von Krönlein eingeliefert wurde.[3]) Sein Sohn Ludwig starb 1915 in einem Berliner Krankenhaus im diabetischen Koma.[4] Richard Willstätter hat nicht wieder geheiratet. Seine Tochter Margarete Willstätter studierte in München Physik und promovierte bei Arnold Sommerfeld. Anfang 1925 beauftragte er den Architekten Oswald Bieber zum Bau seiner Münchner Villa in der Möhlstraße 29.[5] Richard Willstätter floh 1939 in die Schweiz und starb dort 1942. Seine Tochter Margarete[6] emigrierte bereits 1936 in die USA und starb dort 1964 in Winnebago (Illinois).

Ausbildung und Hochschullaufbahn

.JPG.webp)

Nach dem Abitur studierte Richard Willstätter Chemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München bei Adolf von Baeyer und wurde 1894 bei Alfred Einhorn in München mit einer Arbeit „Ueber die Constitution und Reduction der p-Methylendihydrobenzoesäure“[7] promoviert. Erst 20 Jahre später gelang Willstätter die vollständige Konstitutionsaufklärung des zugrundeliegenden Lokalanästhetikums Kokains, was die Synthese einfacherer, analog aufgebauter Verbindungen[8] erlaubte.

Nach seiner Habilitation 1896 mit „Untersuchungen in der Tropingruppe“ war er bis 1902 als Privatdozent tätig, dann wurde er von Baeyer zum außerordentlichen Professor und Nachfolger von Johannes Thiele in München ernannt. 1905 nahm er den Ruf auf den Lehrstuhl für allgemeine Chemie an das Eidgenössische Polytechnikum in Zürich an.

Von Oktober 1912 an wurde Richard Willstätter wissenschaftliches Mitglied des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie in Berlin-Dahlem. Fritz Haber hatte ihn durch seine Korrespondenzen für eine führende Rolle in dieser neugegründeten und reinen Forschungseinrichtung des Deutschen Reichs gewinnen können.[9] Als Honorarprofessor erhielt er auch die Lehrbefugnis an dem von Emil Fischer geführten Chemischen Institut der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. In der ersten Hälfte des 1. Weltkriegs wurden seine Räumlichkeiten als „Laboratorien des Staates“ zunehmend unter militärischen Aspekten genutzt, z. B. von der „Versuchsabteilung des Luftbildkommandos der Flieger und Luftschiffertruppen“. Unter Willstätters Leitung wurde ein wirksamer dreiphasiger Gasmaskenfilter entwickelt, er erhielt hierfür Anfang 1917 das „Eiserne Kreuz II. Klasse am weiß-schwarzen Bande“.[10]

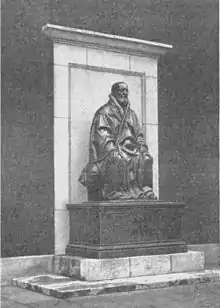

Am 4. September 1915 erhielt Richard Willstätter einen Ruf an die Ludwig-Maximilians-Universität zur Lehrstuhlnachfolge des emeritierten Adolf von Baeyer in München, den er sofort annahm. Sein Nachfolger[11] in Berlin wurde Alfred Stock. Am 1. April 1916 trat Willstätter sein neues Amt als Ordinarius in München an[12] und wurde Direktor des staatlichen Chemischen Laboratoriums. Willstätters Dienstwohnung war ein „prächtiges Haus“ in der Arcisstraße.[13] Als drei Jahre später Fischer in Berlin starb, wurde Willstätter vergeblich dessen Nachfolge in Berlin angeboten.[14] Beide Nobelpreisträger, Willstätter und Fischer, hatten seit 1901 einen regen Briefwechsel unterhalten.[15] 1921/22 veranlasste Willstätter einen großen Erweiterungsbau („Willstätter-Bau“) am Münchner Institut mit großem Baeyer-Denkmal[16] im Zugangsbereich.

Mitte 1924 wurde Willstätter als Nachfolger von Fritz Haber für zwei Jahre zum Präsidenten der Deutschen Chemischen Gesellschaft in Berlin gewählt; seine Stellvertreter in diesen zwei Wahlperioden waren Max Bodenstein, Heinrich Wieland, Willy Marckwald und Fritz Raschig. Unter den in München stattfindenden antisemitischen Aktionen litt Willstätter sehr. Es fanden sich Plakate wie „Kein deutscher Jüngling darf künftig zu Füßen eines jüdischen Lehrers sitzen“ oder „Deutsche Studenten, laßt euch nicht von fremdländischen Lehrern unterrichten“ an den Mauern der Universität.[17] Im Umfeld des Münchner Hitler-Putsches von November 1923 erlebte er einen aufkeimenden „Radau-Antisemitismus“[18] auf der Straße, der auch in akademischen Kreisen auf fruchtbaren Boden traf. In dieser Zeit arbeitete Richard Kuhn, ein Sympathisant dieser Bewegung, bei ihm an seiner Habilitation.[19] Innerhalb der Fakultät kam es 1924 zu fakultätsinternen antisemitische Aktionen gegen Willstätter im Zusammenhang mit einer vorgeschlagenen Nachfolge von Victor Goldschmidt für den emeritierten Kristallografen Paul von Groth. Hierbei verteidigten Willstätters Freunde, der Chirurg Ferdinand Sauerbruch (ab 1928 in Berlin, davor in München, wo sie sich im Rahmen einer durch Sauerbruch durchgeführten Behandlung von Willstätters Tochter kennengelernt hatten[20]) sowie der Internist Friedrich von Müller, ihn nach Kräften; Sauerbruchs akademischer Schüler Rudolf Nissen erlebte ein Solidaritätstreffen von Willstätters Studenten mit, eine Erklärung dazu war von 337 Studierenden unterzeichnet worden.[21]

Nachdem Willstätter aufgrund der vorangegangenen Ereignisse bereits am 14. Juli 1924 beim Dezernat der Universität um seine Entlassung aus dem bayerischen Staatsdienst ersucht hatte,[22] trat er (trotz der Umstimmungsversuche aus den Reihen seiner Studenten und Kollegen) zum Ende des Sommersemesters 1925 als Ordinarius zurück,[23] da einige Professoren, im Besonderen der Physiker Wilhelm Wien, in Berufungsverfahren antisemitischen Erwägungen höheres Gewicht einräumten als wissenschaftlichen Leistungen.[24] Nach seinem Rücktritt zog er in ein von ihm nach dem Vorbild seines Hauses in der Arcisstraße erbautes kleineres Haus in der Möhlstraße. Mit seinem Freund Sauerbruch verbracht er einige gemeinsame Urlaube. Die beiden waren auch mit dem Industriellen Carl Duisberg befreundet.[25] Zum Wintersemester 1925/26 traten Heinrich Wieland aus Freiburg Willstätters Lehrstuhlnachfolge und Richard Kuhn eine Privatdozentstelle für Allgemeine und Analytische Chemie an der Eidgenössisch Technischen Hochschule Zürich an.[26]

1926 ermöglichte es Wieland den Doktoranden Willstätters und dem Privatdozenten Heinrich Kraut den Abschluss ihrer wissenschaftlichen Arbeiten, die hierdurch weiterhin von Willstätter betreut werden konnten.[27] Ab 1928 hielt ihm Margarete Rohdewald (1900–1994)[28] als Privatassistentin zehn Jahre lang die Treue.[29] Bis 1932 konnte er noch bisher unveröffentlichte Ergebnisse und Übersichtsartikel in den deutschsprachigen Fachzeitschriften publizieren. Ausländische Gesellschaften stützten bis zu seiner Flucht aus Deutschland seine Reputation mit zahlreichen Ehrungen des Nobelpreisträgers von 1915. Noch im Juni 1933 wurde er in den USA als „world leader in organic chemistry“ bezeichnet.[30]

Nach Hitlers Reichstagsrede vom 30. Januar 1939[31] und vorausgegangenen rassistischen Verfolgungen floh Willstätter am 4. März 1939[32] unter Verlust fast seines gesamten Besitzes in die Schweiz. Dort wurde er mit Hilfe seines früheren und erfolgreichsten Mitarbeiters Arthur Stoll bei Sandoz in Basel wissenschaftlicher Berater. In Locarno verbrachte Richard Willstätter die letzten drei Jahre seines Lebens.

Willstätters Forschungsschwerpunkte

Willstätters Interesse galt schon früh den Problemen allgemein naturwissenschaftlicher Bedeutung, das heißt der Lebensvorgänge oder Biochemie – ein bis zum heutigen Tag aktuelles Thema. Seine Forschungsschwerpunkte lagen im Bereich der Farbstoffchemie des Chlorophylls, des Hämoglobins, der Anthocyane und den Anfängen der Biochemie. Mit heute einfach anmutenden Mitteln griff er Probleme auf, die damals Neuland erschlossen. Seine Forschungen waren erfolgreich, weil er die Versuche klar plante und die Auffassung vertrat, man müsse die Natur mit schonenden, naturnahen Methoden erforschen. Wesentlich für die Beurteilung von Willstätters wissenschaftlicher Leistung ist, dass er sowohl epochale Entdeckungen in der klassischen organischen Chemie machte als auch komplizierte neuartige Fragestellungen – wie in seinen Studien über das Chlorophyll, die Fotosynthese und die Enzyme – bearbeitete.

Willstätters Pionierarbeit

Auf dem Gebiet der organischen Chemie leistete Willstätter Pionierarbeit. Er hatte sich auf die Untersuchung komplexer organischer Verbindungen, darunter von Chlorophyll und Enzymen, spezialisiert. Ihm gelang die mehrstufige Totalsynthese des Alkaloids Kokain. Auch für seine Untersuchungen der Farbstoffe im Pflanzenreich, vor allem des Chlorophylls und der Anthocyanidine, wurde ihm 1915 der Nobelpreis für Chemie verliehen.

Im Jahr 1917 entdeckte er das ab 1926 als Narkosemittel eingesetzte Avertin (Tribromethanol).[33]

Wissenschaftliche Auszeichnungen und Ehrungen

- Ehrendoktorate

- 1913 Dr. med. h. c. der Universität Halle

- 1918 Dr.-Ing. h. c. der Technischen Hochschule München

- 1922 Dr.-Ing. h. c. der Technischen Hochschule Darmstadt

- 1922 Dr. phil. nat. h. c. der Universität Frankfurt a. M.

- 1925 Dr. h. c. der technischen Wissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Schweiz

- 1928 D. Sc. hon. der Universität Manchester, England

- 1931 Dr. h. c. der technischen Wissenschaften der Deutschen Technischen Hochschule Prag, Tschechoslowakische Republik

- Auszeichnungen

- 1914 Adolf-von-Baeyer-Denkmünze des Vereins Deutscher Chemiker[34]

- 1915 Nobelpreis für Chemie für seine „Untersuchungen der Farbstoffe im Pflanzenreich, vor allem des Chlorophylls“

- 1920 Ernennung zum „Geheimen Rat“[35]

- 1924 Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste[36]

- 1925 Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst[37]

- 1927 Faraday Lectureship Prize der Royal Chemical Society in London[38]

- 1932 Davy Medal der Royal Society in London[39]

- 1932 Goethe-Medaille für Kunst und Wissenschaft[40]

- 1933 Willard Gibbs Medal der American Chemical Society[41]

- sonstige

- 1910 korrespondierendes Mitglied der Göttinger Akademie der Wissenschaften, ab 1920 auswärtiges Mitglied[42]

- 1914 ordentliches Mitglied der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften, ab 1916 Ehrenmitglied, ab 1926 auswärtiges Mitglied, am 13. Juli 1939 Annullierung.[43]

- 1914 korrespondierendes Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ab 1916 ordentliches Mitglied[44] – Ausschluss 1938/39

- 1919 Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina[45] – Ausschluss 1938/39

- 1920 Ausländisches Mitglied der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften[46]

- 1922 Ehrenbürger der Technischen Hochschule Karlsruhe

- 1923 Auswärtiges Mitglied der Accademia Nazionale dei Lincei in Rom[47]

- 1923 Korrespondierendes Mitglied der Russischen Akademie der Wissenschaften; Ehrenmitglied ab 1929[48]

- 1924 und 1925 wurde er von der Deutschen Chemischen Gesellschaft zu deren Präsidenten gewählt.[49]

- 1926 Auswärtiges Mitglied der National Academy of Sciences in den USA[50]

- 1926 Ausländisches Mitglied der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften in Haarlem[51]

- 1927 Ehrenmitglied (Honorary Fellow) der Royal Society of Edinburgh[52]

- 1928 Auswärtiges Mitglied der Royal Society in London

- 1932 Ehrenmitglied der Leopoldina

- 1932 Ehrenbürger der Technischen Hochschule Stuttgart

- 1932 Ausländisches Mitglied der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm[53]

- 1934 Auswärtiges Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences in Boston[54]

- 1936 Ausländisches Mitglied der Indian Academy of Science in Bangalore,

- 1936 Ausländisches Mitglied der Physiological Society in England

- 1936 Ausländisches Mitglied der Society of Biological Chemistry in Indien

- postum

- 1964 Richard-Willstätter Allee in Karlsruhe

- 1965 Umbenennung des ehem. königl. Realgymnasiums in Willstätter-Gymnasium Nürnberg.

- 1975 schwedische Briefmarke (90 Öre)[55]

- 1993 bis dato jährliche Richard-Willstätter-Vorlesung der Gesellschaft Deutscher Chemiker in Deutschland und an der Hebräischen Universität Jerusalem[56]

Literatur

- Richard Willstätter: Aus meinem Leben, Verlag Chemie, Weinheim 1949; 2. Nachdruck der 2. Auflage 1973, ISBN 3-527-25322-X.

- Rudolf Nissen: Helle Blätter, dunkle Blätter. Autobiografie. DVA Stuttgart 1969 u. ö. (auch in anderen Verlagen), Willstätter: S. 102–104.

- Helmuth Albrecht (Autor), Richard Willstätter Biographie aus: Badische Biographien NF 3, 296–299

- Richard Willstätter (Memento vom 11. Juni 2007 im Internet Archive) im Porträt des Monats der ETH-Bibliothek

- Freddy Litten: Richard Willstätter ‒ Kurzbiographie, bei litten.de, Februar 2019

- Kurzbiografie Willstätters

- Richard Willstätter in der Notable Names Database (englisch)

- NS-Dokumentationszentrum München: ausführliche Biografie Richard Willstätter (Helga Pfoertner) auf Seiten 158–166 (2005) (Memento vom 26. Juni 2008 im Internet Archive).

- Richard Willstätter im Briefwechsel mit Emil Fischer in den Jahren 1901 bis 1918, bearbeitet und herausgegeben von Horst Remane und Wolfgang Schweitzer, Berlin : Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte Engel 2000, ISBN 978-3-929134-27-8 (Reihe Studien und Quellen zur Geschichte der Chemie; Bd. 10).

Weblinks

- Literatur von und über Richard Willstätter im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Zeitungsartikel über Richard Willstätter in der Pressemappe 20. Jahrhundert der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

- Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1915 an Richard Willstätter (englisch)

Einzelnachweise

- Vater: Max Willstätter (1840–1912), Mutter: Sophie, geb. Ulmann (1849–1928), ein Bruder.

- Jahresbericht des Realgymnasiums Schuljahr 1888/1889, Willstätters vorletztes Schuljahr.

- Ferdinand Sauerbruch, Hans Rudolf Berndorff: Das war mein Leben. Kindler & Schiermeyer, Bad Wörishofen 1951; zitiert: Lizenzausgabe für Bertelsmann Lesering, Gütersloh 1956, S. 288 f.

- Ferdinand Sauerbruch, Hans Rudolf Berndorff: Das war mein Leben. (1951) 1956, S. 289.

- Villa Willstätter. – Ab Wintersemester 1925/26 wohnten in dem zweigeschossigen Gebäude Richard Willstätter und seine Tochter Margarete.

- R. Rürup, Schicksale und Karrieren: Gedenkbuch für die von den Nationalsozialisten aus der KWG vertriebenen Forscherinnen und Forscher. Sie besaß wegen ihres Geburtsorts Zürich eine Schweizer Staatsangehörigkeit.

- Ergebnisse bei A. Einhorn und R. Willstätter: Ueber die isomeren p-Methylendihydrobenzoësäuren. In: Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. 27, 2823–2829 (1894). doi:10.1002/cber.18940270338.

- H. Orth, I. Kis: Schmerzbekämpfung und Narkose. In: Franz Xaver Sailer, Friedrich Wilhelm Gierhake (Hrsg.): Chirurgie historisch gesehen. Anfang – Entwicklung – Differenzierung. Dustri-Verlag, Deisenhofen bei München 1973, ISBN 3-87185-021-7, S. 1–32, hier: S. 20.

- Briefwechsel Haber-Willstätter 1910–1934 (Memento vom 6. Januar 2016 im Internet Archive).

- Mitteilungen. In: Angewandte Chemie. 30, S. W384 (1917). doi:10.1002/ange.19170306003

- Chronologie des KWI für Chemie in Berlin.

- Hochschulnachrichten Lehrstuhlnachfolge zum 1. April 1916. In: Angewandte Chemie. 28, Seite W 384 (1915). doi:10.1002/ange.19150285404.

- Ferdinand Sauerbruch, Hans Rudolf Berndorff: Das war mein Leben. Kindler & Schiermeyer, Bad Wörishofen 1951; zitiert: Lizenzausgabe für Bertelsmann Lesering, Gütersloh 1956, S. 288.

- Wilhelm Schlenk übernahm 1921 den Lehrstuhl von Emil Fischer.

- Briefwechsel Fischer-Willstätter 1901–1918 (Memento vom 6. Januar 2016 im Internet Archive) im Universitätsverbund.

- Von Hermann Hahn (Bildhauer), heute im Haus F der neuen Gebäude des Departments Chemie der LMU in München-Großhadern.

- Ferdinand Sauerbruch, Hans Rudolf Berndorff: Das war mein Leben. Kindler & Schiermeyer, Bad Wörishofen 1951; zitiert: Lizenzausgabe für Bertelsmann Lesering, Gütersloh 1956, S. 289 f.

- Historisches Lexikon Bayern.

- Habilitationsschrift R. Kuhn 1925 „Beitrag zum Konfigurationsproblem der Stärke“.

- Ferdinand Sauerbruch, Hans Rudolf Berndorff: Das war mein Leben. Kindler & Schiermeyer, Bad Wörishofen 1951; zitiert: Lizenzausgabe für Bertelsmann Lesering, Gütersloh 1956, S. 288.

- Richard Willstätter: Aus meinem Leben, Verlag Chemie, Weinheim/Bergstrasse, 2. Nachdruck der 2. Auflage, 1973, S. 344f, ISBN 3-527-25322-X.

- Ferdinand Sauerbruch, Hans Rudolf Berndorff: Das war mein Leben. Kindler & Schiermeyer, Bad Wörishofen 1951; zitiert: Lizenzausgabe für Bertelsmann Lesering, Gütersloh 1956, S. 289–292.

- Historische LMU-Personenverzeichnisse 1925 (S. 36) und 1925/26 (S. 37). – An der Ludwig-Maximilians-Universität wurden ab 1892 die Fachbereiche Chemie und Pharmazie nicht mehr der Medizin. Fakultät, sondern der Phil. Fakultät zugeordnet. Zur Unterscheidung wurde die Bezeichnung „Philosophische Fakultät (II. Sektion)“ eingeführt. – Willstätters Institut in der Arcisstraße 1 wird in den historischen Verzeichnissen als „Chemisches Laboratorium des Staates“ bezeichnet, obschon Willstätter in seinen Publikationen ausnahmslos die Bezeichnung „Chemisches Laboratorium der Bayer. Akademie der Wissenschaften in München“ verwendete.

- Willstätter: Aus meinem Leben, 1973, S. 343f

- Ferdinand Sauerbruch, Hans Rudolf Berndorff: Das war mein Leben. (1951) 1956, S. 292.

- ETH-Datenbankeintrag für R. Kuhn.

- Willstätter: Aus meinem Leben, 1973, S. 355f.

- Margarete Rohdewald (1. April 1900 in Düsseldorf – 1994), – stud. in Freiburg, München (SS 24 – SS 26), Zürich (ab WS 26/27 ?), – Inaugural-Dissertation „Über pflanzliche und tierische Saccharasen“, vorgelegt am 1. Oktober 1928 LMU München phil. Fakultät (II Sektion), Dissertation 1929, Berichterstatter: Prof. Dr. H. Wieland (1877–1957). – Habil. 1953 und Professur Universität Bonn.

- B. Witkop, Erinnerungen an Heinrich Wieland, Seite 11.

- Willard Gibbs Medal 1933.

- DIE ZEIT vom 27. Januar 1989. – Originaltext der Rede Hitlers 30. Januar 1939.

- Willstätter: Aus meinem Leben, 1949, S. 413.

- H. Orth, I. Kis: Schmerzbekämpfung und Narkose. In: Franz Xaver Sailer, Friedrich Wilhelm Gierhake (Hrsg.): Chirurgie historisch gesehen. Anfang – Entwicklung – Differenzierung. Dustri-Verlag, Deisenhofen bei München 1973, ISBN 3-87185-021-7, S. 1–32, hier: S. 16.

- VDCh-Auszeichnungen

- Siehe auch LMU-Personenverzeichnisse, WS 1922/23 S. 58.

- Aufnahme in den Orden Pour le mérite am 31. Januar 1924 (Memento vom 2. Januar 2014 im Internet Archive)

- Aufnahme in den Bayer. Maximiliansorden

- Faraday Lectureship Prize winners

- Davy Medal, Gesamtliste aller Gewinner

- Beschreibung der ursprünglichen Goethemedaille bis 1934

- Pressenotiz in The Chemical Bulletin Juni 1933. – Willard Gibbs Medal 1933. – Bild der Überreichung 13. September 1933. – F. W. Breuer and F. C. Whitmore, Richard Willstatter, Willard Gibbs Medalist for 1933 in The Scientific Monthly 37, 376–377 (1933).

- Holger Krahnke: Die Mitglieder der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 1751–2001 (= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-Historische Klasse. Folge 3, Bd. 246 = Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse. Folge 3, Bd. 50). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001, ISBN 3-525-82516-1, S. 261.

- Datenbank der Preuß. Akademie

- Datenbank der Bayer. Akademie

- Leopoldina-Mitglieder mit Nobelpreis

- Königlich Dänische Akademie der Wissenschaften am 9. April 1920.

- Accademia Nazionale dei Lincei – Jahresband 2014, S. 492

- Ausländische Mitglieder der Russischen Akademie der Wissenschaften seit 1724: Willstätter, Richard Martin. Russische Akademie der Wissenschaften, abgerufen am 23. April 2020 (russisch).

- Siehe Generalversammlungsberichte im April j. Jahres, abgedruckt in Ber. d. Dt. Chem. Ges. – Willstätters Amtszeit dauerte vom 1. Juni 1924 bis 30. Mai 1926, Nachfolger wurden ab 1. Juni 1926 Wilhelm Schlenk und ab 1. Juni 1928 Heinrich Wieland.

- National Academy of Sciences – Mitgliedschaft

- Königlich Niederländische Akademie der Wissenschaften nicht verifizierbar, es ist möglich, dass es nach der Besetzung der Niederlande durch die Nationalsozialisten zu einer Streichung kam.

- Fellows Directory. Biographical Index: Former RSE Fellows 1783–2002. (PDF-Datei) Royal Society of Edinburgh, abgerufen am 23. April 2020.

- Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften. – Datum 1932 nicht verifizierbar.

- American Academy of Arts and Sciences Mitgliederverzeichnis, S. 264

- 90 öre – Briefmarke (Schweden)

- GDCh: Namensvorlesungen, abgerufen am 14. Januar 2018.