Reetdach

Reet (auch Reeth, Reth, Reith, Ried, Riet und Ähnliches; vgl. mittelhochdeutsch riet „Schilf, Röhricht“), auch Rohr genannt, bezeichnet das an Ufern oder auf sumpfigem Gelände wachsende Schilfrohr, das vielerorts in getrocknetem Zustand zur Dacheindeckung verwendet wird und in früheren Zeiten zu vielen ähnlichen Zwecken diente, so etwa zum Besticken neuer Deiche mit der Deichnadel. Die Reetdachdeckerei gilt als eine der ältesten Handwerkstechniken beim Hausbau.

Neben der Bezeichnung Reetdach sind seltener und landschaftlich auch Bezeichnungen wie Rohrdach oder Schilfdach gebräuchlich. Mit Reet gedeckte Häuser werden auch als Reethaus bzw. Reethus oder Reetdachhaus bezeichnet.

Das Handwerk der Reetdachdeckerei wurde vom Land Mecklenburg-Vorpommern als immaterielles Kulturerbe der UNESCO eingereicht und 2014 als solches bestätigt.[1]

Geschichte

Reet bzw. Schilf war eines der ersten Bedachungsmaterialien der sesshaft gewordenen Menschen; dies ist vor allem auf seine Eigenschaften als Wasserpflanze und seine lokale Verfügbarkeit zurückzuführen. Die ersten Reetdächer waren einfache Eindach-Häuser.

Im Mittelalter wurde aufgrund der Brandgefahr in dicht bebauten Gebieten das Reetdach in den Städten durch Hartdächer ersetzt. Auf dem Lande behielt das Reet jedoch bis in die heutige Zeit eine gewisse Bedeutung. Die ersten nachgewiesenen Reetdächer (Pfahlbauten am Bodensee) gab es bereits um 4000 v. Chr. Es war leicht aufgebundenes Reet, das mit Haselnussstöcken als Schachtstange und eingeweichten Weidenstöcken auf den Dachstuhl gepresst wurde.[2]

Verbreitung

.jpg.webp)

In vielen Landschaften Europas, Asiens und Afrikas kennt man Reetdächer. Vielfach werden diese jedoch besonders mit dem Nord- und Ostseeküstenraum in Verbindung gebracht, wo man zum Beispiel in Nordfriesland vollständig reetgedeckte Gebäude oder auch die Reeteindeckung ostfriesischer Gulfhöfe findet. Auch das für Nordfriesland typische Uthlandfriesische Haus ist traditionell mit einem Reetdach versehen. In einigen Orten, wie etwa Kampen auf Sylt, gibt es Satzungen, die die ausschließliche Verwendung von Reet, also die so genannte „Weichbedachung“ vorschreiben. In den Nachbarorten Keitum und Wenningstedt gibt es Ortsteile oder Bereiche, in denen ebenfalls ausschließlich Reetdächer gebaut werden dürfen. Auf der Halbinsel Eiderstedt werden die markanten großen Bauernhäuser, die Haubarge, traditionell mit Reet gedeckt. Die Reet- oder Rohrdachdeckerei ist ein eigener Geschäftszweig, so dass es im norddeutschen Raum spezielle Reetdachdecker gibt, die ausschließlich diese Dächer erstellen und reparieren.

In den Midlands von England und in Cornwall sind Reetdächer ebenfalls weit verbreitet. Tradition sind besonders kunstvoll verbaute Firstabdeckungen. Eine Variante ist das auf der dänischen Insel Læsø traditionelle Dach aus Seetang.

Aufbau

Ein Reetdach kann traditionell als Kaltdach (mit Hinterlüftung) ausgeführt werden, früher wurde das Reet- oder Strohdach ohne Hinterlüftung als Warmdach konstruiert. Dabei wird dem Reet oft eine hervorragende Isolationswirkung nachgesagt, nicht zuletzt durch die Reetdachindustrie selbst: Aufgrund der geringen Rohdichte von Schilf sorge Reet für guten sommerlichen Wärmeschutz und gute Wärmedämmung im Winter. Im Reetdach wird jedoch aufgrund der starken Durchlüftung infolge der Halmstruktur jede Wärmedämmung „weggeweht“.

Im nicht-ausgebauten Reetdach steht die Winddurchlässigkeit als Mittel zur Trockenhaltung nach wie vor außer Frage, d. h. an der Innenseite ist dem Reet nichts hinzugefügt, man blickt innen gegen die Halme. Im Zuge moderner Bautechniken beim Dachgeschoßausbau haben sich die Reetdächer allerdings ihrem Unterbau angepasst und werden heutzutage mit Hinterlüftung (gemäß DIN 4108) als Kaltdach gebaut. Die Hinterlüftungsschicht soll – wie beim nicht-ausgebauten Dach – entstehende Feuchtigkeit abführen und so für eine höhere Lebensdauer des Reetdaches sorgen. Jedoch bringt eine 4 bis 6 cm starke Hinterlüftungsschicht eines ausgebauten Reetdaches erheblich weniger Luftaustausch als ein nicht-ausgebauter Dachboden, zudem hängt die Wirksamkeit der Hinterlüftungsschicht davon ab, wie wirksam die Ein- und Austrittsöffnungen für die Hinterlüftung funktionieren. Zudem stellt der dahinterliegende Dachausbau eine Eintragsquelle feuchtwarmer Luft aus dem Wohnraum dar: je mehr Durchdringungen beispielsweise für Elektro- und Sanitärleitungen und für die Tragkonstruktion, desto höher das Risiko, dass einzelne Durchdringungen von Anfang an undicht sind, oder im Laufe der Zeit undicht werden, und dann eine permanente Eintragsquelle feuchtwarmer Luft in die Reetlagen darstellen.

Nach einer Schadensserie bei ausgebauten Reetdächern, die pilzbelastetem Reetmaterial angelastet wurde, meldeten sich Fachleute, die auf die Unzulänglichkeiten einer Hinterlüftungsschicht hinwiesen, ein direktes Beflocken des Reets mit eingeblasener Zellulosedämmung (ohne Luftschicht) als sicherere Alternative befürworteten, und dafür auf Referenzdächer verweisen können[4][5]. Die eingeblasene Zellulosedämmung kann aufgrund ihrer großen Feuchtespeicher-, -puffer- und Ableitungsfähigkeit die Luftschicht in ihrer Rolle als Trockenhaltungsmedium ersetzen. Zudem vermeidet man mit verdichtet eingeblasener Zellulosedämmung den Eintrag feuchtwarmer Innenluft durch die Dämmschicht in das Reet, weil die Zellulosedämmschicht an sich („materialimmanent“) luftdichtende Eigenschaften hat,[6] die man bei Mineralwolldämmung nur durch sorgfältigstes An- und Abkleben mit Dampfbremsfolien erreicht. Auch das Einströmen tauwasserhaltiger Nachtluft wird durch die direkte Reetbeflockung vermieden.

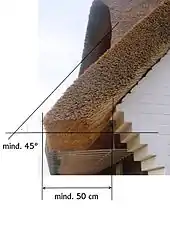

Die korrekte Ausführung muss einige Anforderungen und Parameter einhalten. Reetdächer sollten eine Dachneigung von über 45° haben. Die hohe Dachneigung ist erforderlich, damit die einzelnen Wassertropfen von Halm zu Halm gleiten können. Bei einem funktionierenden Reetdach wird so nur die oberste Schicht der Dachdeckung durchfeuchtet. Reetdächer haben als konstruktiven Bautenschutz einen großen Dachüberstand (Traufüberstand) von mindestens 50 cm, da keine Regenrinne das Wasser abführt, tropft es in ausreichendem Abstand zum Mauerwerk ab und versickert in einem Kiesbett oder wird durch eine Rinne abgeführt. Der Schornsteinaustritt muss laut Feuerungsverordnung (FeuVO) mindestens 0,8 m über dem First liegen.

Der First des Reetdaches ist von Region zu Region unterschiedlich gefertigt. In Regionen, in denen Heidekraut wächst, wird dieser mit Heidekraut gedeckt. In den Niederlanden, Flandern und Frankreich sind Tonkappenfirste (in naturrot gebrannt oder taubengrau gedämpft) üblich. In Nordfriesland ist der Grassodenfirst zu finden und in den skandinavischen Ländern sowie der Region Kappeln/Flensburg Hängeholzer (Eichenholzreiter), die auf einer Seegrasschicht hängen.

Verarbeitung

Ein Reetdach kann auf drei verschiedene Arten hergestellt werden: als geschraubtes, genähtes oder gebundenes Dach. Das Reet wird in geschnürten Bündeln geliefert, auf den Dachlatten verteilt und dann so verschoben, dass die unteren Reethalmenden eine schräge einheitliche, durchgehende Fläche bilden. Die Wurzelenden des Schilfs zeigen zum Boden. Die erste Schicht, die sog. Traufschicht, wird unter Spannung durch die Bindung am Dach gehalten. Die Spannung erhält die Deckung dadurch, dass die Auflagekante an der Traufe (Kniep) fünf bis sieben Zentimeter höher liegt als die Dachlattenebene. Bei den gebundenen und den geschraubten Dächern wird ein Haltedraht (Schacht) auf die zirka einen Meter breiten und 10–20 cm starken Lagen gelegt und durch einen geschraubten oder gebundenen Draht auf die Lage gedrückt. Mit dem Klopfbrett werden die Lagen hochgeklopft und in Form gebracht. Dies wird Lage für Lage bis zum Erreichen des Dachfirsts fortgeführt, durch das Überdecken der einzelnen Lagen liegt die Bindung in der Mitte der Deckschicht. Das genähte Reetdach kommt ohne Haltedraht aus und ist aufwändiger zu verarbeiten.

Reetdachdecker-Handwerk erfordert großes fachliches Können. Im Dezember 2014 wurde das Handwerk deshalb als eine von 27 Kulturformen in das Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes durch die Kultusministerkonferenz aufgenommen.[7]

Lebensdauer

dunkelbraun (Gaube): gealtertes Reet

blassbraun: gekämmtes Reet

braungelb: Ausbesserung mit neuem Reet

Ein Reetdach hält im Durchschnitt 30 bis 50 Jahre, es sind aber auch Dächer dokumentiert, die über 100 Jahre alt wurden. Die Lebensdauer eines Reetdaches ist von unterschiedlichen Kriterien abhängig:

- Form und Ausführungsdetails (zum Beispiel Dachneigung, Anzahl der Gauben, Halmneigung)

- Belüftung des Reetdaches (Lüftungsgewohnheiten der Bewohner)

- Konstruktion des Daches (traditionell hinterlüftet oder nicht hinterlüftet)

- Qualität des verwendeten Dachreets (Einbaufeuchte)

- Lage des Reetdaches (Lage des Reetdaches im Gelände, in der Region)

- Pflege und Wartung des Reetdaches (regelmäßige Pflege und Reparatur z. B. durch sog. Kämmen)

Besiedlungszyklus

Das Schilfrohr Phragmites australis beherbergt zahlreiche andere Arten.[8] Mit fortschreitender Lebensdauer des Daches wechselt die Besiedelung. Die folgenden Stufen zeigen den typischen Bewuchs. Diese Wuchsfolge kann durch Witterungseinflüsse und Wartungsarbeiten gestört werden. Die Zusammensetzung der Arten unterscheidet sich regional und ist auch an einem einzigen Dach abhängig von der Himmelsrichtung und Beschattung.

- Während der ersten Jahre: Beginn der Besiedelung mit Luftalgen, Grünalgen, Kieselalgen und Krustenflechten.

- Ab dem sechsten Jahr: Weitere Besiedelung mit Blattflechten und Krustenflechten.

- Ab dem 10. Jahr: Nun folgt das Gabelzahnperlmoos Dicranoweisia cirrata.

- Ab dem 15. Jahr: Auf den bestehenden Moospolstern siedeln sich verschiedene epigäische Moosarten an, je nach der lokalen Feuchtigkeit

- Ab dem 20. Jahr beginnen Blütenpflanzen (Kraut- und Straucharten) die Moose abzulösen.

Metalle

Unter den Fachleuten herrscht derzeit eine rege Diskussion darüber, ob Kupferprodukte, zum Beispiel Bindedrahte aus Kupfer oder quaternäre Ammoniumverbindungen zur Pflege eines Reetdaches eingesetzt werden können, um die Haltbarkeit und somit die Lebensdauer eines Reetdaches zu verlängern.

Kupfer in der Firstregion wird nachgesagt, dass die durch den Regen freigesetzten Ionen den Moos- und Flechtenbewuchs auf der Dachfläche reduzieren. Andererseits hat das Reet einen Einfluss auf Metalle. Wenn z. B. im Eingangsbereich eine Regenrinne konstruiert wird, sollte sie aus einem säurebeständigen Material bestehen. Zink wird in wenigen Jahren zerfressen. Aluminium und Kupfer haben sich eher bewährt.

Reetproblematik heute

Gegenwärtig wird Reet nach Deutschland auch importiert, weil die Nachfrage über dem inländischen Angebot liegt. Heute wird etwa die Hälfte des Reets aus Rumänien importiert, ferner aus der Ukraine und Ungarn; etwa zehn Prozent stammen aus der Türkei und China (mit anderen Erntezeiten verbunden).[9] In diesem Zusammenhang wurden Befürchtungen laut, durch den Import könnten Schädlinge eingeschleppt werden, die keine natürlichen Feinde haben und die Haltbarkeit bzw. Lebensdauer der Dachdeckung reduzieren würden.

Viel Aufmerksamkeit gewannen Berichte über geheimnisvolle Pilzarten,[10] die in den Medien zu „Killer-Pilzen“ stilisiert wurden.[11][12] Solche neuartigen Pilze, angeblich eingeschleppt durch Importe aus Südosteuropa, und ihre Wirkung wurden jedoch durch keine Untersuchungen nachgewiesen, und einigen Hinweisen zufolge sei die Quelle einiger dieser Theorien der Hersteller eines angeblichen Mittels gegen die Pilze.[10]

Forschungen an der Universität Greifswald und anderen beteiligten Universitäten in Norddeutschland konnten keinen Beleg für einen solchen Pilz oder Schädling finden. Die Forschungen ergaben, dass lediglich Lignin (Holz) abbauende Pilze (Weißfäulepilze) für die vorzeitige Alterung von Reetdächern verantwortlich sein können, falls ihnen durch Dauerfeuchte ein entsprechendes Milieu geboten wird.[13] Dieses Milieu wird jedoch erst durch bauphysikalische Fehler geschaffen.

Die niederländische Innung Vakfederatie Rietdekkers vermutet ähnlich,[9] die Ursache für das Verfaulen vieler Reetdächer liege eher in der Nichteinhaltung der Grundprinzipien des Dachaufbaus (zum Beispiel die Dachneigung) und in der Verwendung von minderwertigem Reet, was zu erhöhter Feuchtigkeit führt; das minderwertige Reet kommt allerdings nicht unbedingt aus Südosteuropa allein nach Deutschland – auch Reetreste, die in den Niederlanden mangels Qualität keine Verwendung finden, werden nach Deutschland importiert.[9]

Brandgefahr

Reetdächer sind, vor allem im Hochsommer, feuergefährdet, wenn sie von der Sonnenbestrahlung ausgetrocknet sind. Aber auch das Silvesterfeuerwerk stellt eine Gefahr dar, so dass auf den nordfriesischen Inseln das Abbrennen von Feuerwerkskörpern grundsätzlich verboten wurde. Ein Brand breitet sich in der Regel binnen einer halben Stunde großflächig aus; die geschnürten Reetbündel lösen sich und rutschen brennend von der Dachfläche, so dass es schwierig sein kann, aus dem Gebäude zu entkommen. Die Feuerwehren raten zumeist dazu, bei einem Brand das Gebäude sofort zu verlassen. Diese Problematik ist seit Jahrhunderten bekannt, so dass sich ab dem späten 18. Jahrhundert, örtlich auch früher, sogenannte Brandtüren verbreitet haben (siehe auch Uthlandfriesisches Haus). Diese befinden sich an den Längsseiten des Hauses und sind mit einem darüber angeordneten Spitzgiebel kombiniert, der beim Verlassen des Gebäudes vor den brennenden, herunterrutschenden Reetbündeln schützt. Aufgrund der gegenüber einem Hartdach erheblich höheren Brandgefahr sind die Prämien für Feuerversicherungen bei traditionell reetgedeckten Häusern höher. Ein öffentlicher Realbrandversuch an der FH Lübeck hat gezeigt, dass die aktuelle Bindetechnik mit geschraubten V2A-Drähten und ohne Hinterlüftung auf einem Massivholzdach (Regionalhaus Lübecker Bucht (R)) zu einem Abbrand auf der Dachfläche führte. Das Reet rutscht nicht herab. Die LBO-SH § 34 wurde daraufhin 2009 entsprechend geändert.

Literatur

- Wolfram und Sabine Schwieder: Zukunftsprojekt Tradition. Immaterielles Kulturerbe in Deutschland. Nach der Konvention der UNESCO, München 2021, S. 25–29.

- Peter Thomas: Haus mit Strohhut. In: FAZ, 22. Juli 2016. online

- Rinus Spruit: Der Strom, der uns trägt. Eine Familiengeschichte. Aus dem Niederländischen von Mirjam Pressler. dtv, München 2011, ISBN 978-3-423-24864-8. (nl. Original: De rietdekker. Een familiegeschiedenis. Amsterdam 2009; Lebensgeschichte eines alten Reetdachdeckers aus der niederländischen Provinz Seeland.)

- Brigitta Seidel: Unterm Reetdach. Husum, 2007, ISBN 978-3-89876-327-1.

- Mila Schrader: Reet & Stroh als historisches Baumaterial. Edition Anderweit, 1998, ISBN 3-931824-09-8.

- Walter Schattke: Das Reetdach. Natürliches Wohnen unter sanftem Dach – von der Urzeit bis heute. Verlag Christians, Hamburg 1996, ISBN 3-7672-1140-8.

- Walter Schattke: Das Reetdach. Hinweise für richtige Bauausführung und zweckmäßige Behandlung der Weichbedachung. Verlag Schleswiger Druck- und Verlagshaus, 1981, ISBN 3-88242-060-X.

- Bernd Grützmacher: Reet- und Strohdächer. Alte Techniken wiederbelebt. Verlag Callwey, München 1981, ISBN 3-7667-0554-7.

- Johann Garleff: Wie ging in Schleswig-Holstein früher das Dachdecken mit Reet vor sich? In: Die Heimat. Zeitschrift für Natur- und Landeskunde von Schleswig-Holstein und Hamburg, Band 75, Nr. 7, Juli 1968, ISSN 0017-9701, S. 188–194, (uni-hamburg.de [abgerufen am 17. Dezember 2018]).

Dokumentationen

- Dörte Petsch: Vom Rohr zum Reetdach NDR – Wie geht das? vom 9. August 2017 (YouTube)

Weblinks

- Informationsseite der Reetdachdeckerinnungen

- Faule Dächer. Gammelndes Reet stellt Hausbesitzer vor große Probleme. Deutschlandradio, 9. Mai 2007

- Video: Reetdachdecken in Fintel. Institut für den Wissenschaftlichen Film (IWF) 1972, zur Verfügung gestellt von der Technischen Informationsbibliothek (TIB), doi:10.3203/IWF/E-1540.

- http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true#jlr-BauOSH2009pP34

Einzelnachweise

- UNESCO-Eintrag, abgerufen am 19. Februar 2018

- Reetdach: Ursprung & Geschichte der Reetdachdecker | Hiss Reet. Abgerufen am 12. Dezember 2018.

- Siehe auch die Seiten der Reetdachdeckerinnung Reetdachdeckung.de (Memento vom 3. Februar 2014 im Internet Archive)

- Andreas Sielaff: Reetdachdämmung – aber wie? Fachzeitschrift Der Holznagel, Nr. 5/2004, Seite 38–39.

- Robert Heinicke: Ein Reetdach wärmedämmen? Fachzeitschrift Holzbau Quadriga, Ausgabe 05/2016, Seiten 28–32

- Robert Borsch Laaks: Kann Dämmung dichten? Fachzeitschrift Holzbau Quadriga, Ausgabe 05/2016, Seiten 22–26

- Pressemitteilung der Kultusministerkonferenz

- Lebensgemeinschaften auf Reetdächern. In: Berndt Heydemann: Neuer biologischer Atlas. Ökologie für Schleswig-Holstein und Hamburg. Verlag Wachholtz, Neumünster 1997, ISBN 3-529-05404-6.

- Dirk Asendorpf: Oben modert's. Die Zeit, 2. August 2007, abgerufen am 29. Oktober 2011.

- Reetdach–Fehlinformationen. 12. Januar 2010, abgerufen am 29. Oktober 2011.

- Aggressiver Pilz lässt Dächer verrotten. Süddeutsche Zeitung, 12. Januar 2009, abgerufen am 29. Oktober 2011.

- Killer-Pilz lässt die Reetdächer verrotten. Stader Tageblatt, 18. Januar 2007, archiviert vom Original am 7. Januar 2011; abgerufen am 29. Oktober 2011.

- Frieder Schauer: Warum verrotten Reetdächer vorzeitig? (Nicht mehr online verfügbar.) Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 21. Dezember 2010, archiviert vom Original am 3. August 2011; abgerufen am 29. Oktober 2011.