Wettbewerb (Wirtschaft)

Wettbewerb bezeichnet in der Wirtschaftswissenschaft das Streben von mindestens zwei Akteuren (Wirtschaftssubjekten) nach einem Ziel, wobei der höhere Zielerreichungsgrad eines Akteurs einen niedrigeren Zielerreichungsgrad des anderen bedingt.

Wettbewerb bedingt mindestens einen Akteur mit unterlegenem Zielerreichungsgrad und wirkt damit gegen bestimmte gesellschaftliche Prinzipien wie beispielsweise der Gleichstellung, da er eine privilegierte Position dessen, der den höheren Zielerreichungsgrad erreicht hat, voraussetzt.

Die Unterscheidung von Wettbewerb als sportlichem Vergleich (englisch competition) und Konkurrenz als streitend verdrängendem Vergleich (englisch rivalry) ist willkürlich und hat sich in der Wirtschaft als Ableitung aus dem Wettbewerbsrecht ausgebildet. Vermutlich ist die anarchische Streitkomponente der Grund für diese Begriffsverwendung in einer konsensorientierten Gesellschaft[1] mit detailliert kodifiziertem Recht. In der wissenschaftlichen ökonomischen Fachliteratur, insbesondere in der angelsächsischen Literatur, gibt es diese Unterscheidung nicht. Eine linguistische Begründung für diese Unterscheidung gibt es ebenfalls nicht. Die sprachliche Variante Bewerb in Österreich hat dieselbe Wortbedeutung, der Wortbestandteil Wette (englisch bet) in Deutschland ist eher unbedeutend.

Funktionalität

In der Ökonomie unterscheidet man verschiedene statische und dynamische Funktionen des Wettbewerbs:

- Steuerung: Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten (Konsumentenpräferenzen) an Gütern (Waren oder Dienstleistungen) zu möglichst niedrigen Preisen

- Ressourcenallokation: Bestmögliche Aufteilung der Produktionsfaktoren (Arbeit, Boden, Kapital) auf alternative Verwendungsmöglichkeiten und eine effiziente Faktorenkombination

- Innovation: Produkt- und Verfahrensneuerungen sollen generiert und der technische Fortschritt verbreitet werden.

- Verteilung: Primäre Einkommensverteilung (Markteinkommen) nach dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit

- Anpassung: Schnelle Reaktion auf sich ständig ändernde Datenlage

Als soziale (gesellschaftspolitische) Funktionen von marktwirtschaftlichem Wettbewerb gelten:

- Handlungsfreiheit: Die Marktteilnehmer sollen auf dem Markt ohne Wettbewerbsbeschränkungen handeln können. Die Handlungsfreiheit ist verschränkt mit der

- Wahlfreiheit: Die Verbraucher haben die Wahl zwischen verschiedenen Angeboten und Arbeitnehmer die Chance zum Wechsel ihres Arbeitsplatzes.

→ Freiheit, durch den Wettbewerb gefördert, ist neben Wohlstand ein Finalziel der Wirtschaftspolitik.

- Kontrollfunktion: Funktionierender Wettbewerb mit einer Vielzahl von Konkurrenten beugt gleichzeitig starken gesellschaftlichen und politischen Machtstellungen vor.

Voraussetzungen

Märkte unterliegen meist privaten oder auch staatlichen Wettbewerbsbeschränkungen – etwa beim Vorhandensein eines Kartells oder Monopols. Als Voraussetzungen für funktionierenden Wettbewerb werden daher häufig private Eigentumsrechte, Gewerbefreiheit, Niederlassungsfreiheit, Vertragsfreiheit, eine funktionsfähige Justiz, ein funktionsfähiges Preissystem, ein funktionierendes Währungssystem, Markttransparenz und Marktoffenheit angesehen.

Wettbewerbstheorie

Klassisch-liberale Wettbewerbsvorstellungen

Nach Ansicht des klassisch-liberalen Nationalökonomen Adam Smith führt das eigennützig-rationale Streben des einzelnen Wettbewerbers nach maximalem Gewinn zugleich zu steigendem Gemeinwohl, da es durch den Marktmechanismus (das Prinzip der unsichtbaren Hand) zur günstigsten Güterversorgung komme.

Für die klassischen Liberalen gibt es zwei konträre Marktformen: freie Konkurrenz und Monopol. Der Unternehmer hat in der Marktwirtschaft das Ziel, seine Gewinne zu maximieren. Wichtig für den Wettbewerb sind niedrige Marktzutritts- sowie Marktaustrittsschranken. Wenn diese Voraussetzungen zutreffen, sind Monopolgewinne wettbewerblich unbedenklich, da diese eine Signalwirkung auf potenzielle Anbieter haben. Hierdurch entsteht ein Wettbewerb zwischen der steigenden Anzahl von Anbietern. Im Wettbewerb um den Geschäftsabschluss macht derjenige das Rennen, der das günstigste Angebot macht, so dass sich die Wettbewerber in Rivalität um den Geschäftsabschluss, mit Tauschpartnern durch Einräumen von günstigeren Geschäftsbedingungen bei den Aktionsparametern (Preis, Qualität, Verkauf etc.), gegenseitig die Gewinne schmälern. Voraussetzung für den Wettbewerb bei mindestens zwei Anbietern sind Spielregeln, welche den Wettbewerb schützen.

Modell von John Maurice Clark

Der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler John Maurice Clark versteht unter Wettbewerb einen nie abgeschlossenen Prozess, der aus Vorstößen einzelner Pionierunternehmen und aus Verfolgungsaktionen sogenannter Nachahmer besteht, bei dem vorübergehende Machtpositionen des Vorreiters hingenommen, sogar erwünscht sind, weil sich nur dadurch wirtschaftliches Wachstum und technischer Fortschritt erzielen lassen.

Evolutorische Wettbewerbstheorie

Eine moderne Weiterentwicklung des Modells des sogenannten dynamischen Wettbewerbs (von Clark) findet sich in der evolutorischen Wettbewerbstheorie von Wolfgang Kerber, die den Überlebenskampf der Evolution auf das Wettbewerbsverhältnis überträgt. (Dazu verbindet sie aus dem Gedankenmodell der Evolution die Elemente der Variation und Selektion mit der Annahme unvollständigen Wissens, wie folgt:) Die Anbieter testen mit jedem Produkt, was den Nachfragern gefällt, diese wählen zwischen den Anbietern aus (Selektion) und „belohnen“ durch den Kauf den Anbieter mit dem besten Angebot. Dem konkurrierenden Anbieter, der das Nachsehen hat, bleibt nur, sein Angebot zu verändern (Variation), indem er der Preis senkt oder die Qualität verbessert oder auf andere Weise versucht, die Gunst der Nachfrager zu erlangen. Durch diesen „wissenschaffenden Prozess des Wettbewerbs“ steigt die Kenntnis der Anbieter über die Präferenzen der Kunden und die Bedürfnisse der Kunden werden (im besten Fall) besser befriedigt. Diese Theorie hat zwei Vorteile: Als eine der wenigen Wettbewerbstheorien betrachtet sie nicht nur die Anbieterseite – wie dies bei der Preistheorie und Spieltheorie die Gefahr ist –, sondern bindet den Wettbewerbsprozess in das Anbieter-Nachfrager-Verhältnis ein. Zudem lässt sich diese Theorie auch in der praktischen Wettbewerbspolitik, nämlich in der Fusionskontrolle der EU-Kommission anwenden.[2]

Konkurrenz als Strukturierung des Risikos nach Luhmann

Niklas Luhmann sieht den Nutzen wirtschaftlicher Konkurrenz darin, dass sie Risiken strukturieren könne. Wenn ein komplexes System der Wirtschaft Intransparenz und Risiken erzeuge und ein Mangel an Informationen, mit dieser Situation rational zurechtzukommen, dann bliebe die Beobachtung von Konkurrenten als praktikable Möglichkeit, mit Risiken umzugehen.[3]

Diese These ist dort, wo Konkurrenz nur zwischen wenigen Marktteilnehmern stattfindet, auch eine Warnung. Denn ist die Konkurrenz nicht divers genug, besteht die Gefahr, dass die Strategien der Konkurrenten sich ähneln.

Selbst bei einer großen Zahl von Mitbewerbern kann die Voraussetzung der Komplexität verschwinden, wenn sie synchronisiert sind, zum Beispiel durch ähnliche Ausbildung, ähnliche Sozialisation oder durch gegenseitigen Abgleich über schnell arbeitende Kommunikationsmittel und Massenmedien usw. Die Synchronisierung erfolgt auch dann, wenn Konkurrenten ähnlich funktionierende, softwaregestützte Entscheidungsverfahren einsetzen.

Ein krasses und hinsichtlich der tödlichen Konsequenzen nicht nur anekdotisches Beispiel für ein Versagen von Konkurrenz bei fehlender Diversität sind Spiele, bei denen zwei Wettbewerber mit ihren Autos auf eine Klippe zurasen. Wer zuerst bremst, verliert. Im Angelsächsischen ist single-minded ein positiv besetzter Begriff, jedoch führt er hier zur Ausschaltung der Konkurrenz in einer trotzdem bestehenden Konkurrenzsituation. Diese ist bereits die Struktur des Risikos; die Konkurrenten strukturieren mangels fehlender Diversität ihres Denkens das Risiko nicht mehr selbst in einer ihr Überleben fördernder Weise. In dieser Situation dient Konkurrenz nicht der Strukturierung des Risikos, sondern ist die Ursache des Risikos.

Spieltheorie

Der mathematischen Modellierung des Wettbewerbs widmet sich die Spieltheorie.[4] Sie ermöglicht die Erklärung vergangenen Wettbewerbsgeschehens. Als Vorhersageinstrument im Wettbewerb lassen sich mit ihr feststellen, in welcher Art von Spiel ein Wettbewerb stattfindet sowie welche Ressourcen und Strategien in der gefundenen Spieleart am besten einzusetzen sind.

Volkswirtschaftliche Kosten und Nutzen von Konkurrenz

Nutzen: Im marktwirtschaftlichen Modell führt die durch Wettbewerb erfolgende Preisbildung zur Pareto-optimalen Allokation von Ressourcen. Wenn Konkurrenz in der Wirtschaft bewirkt, dass der Verbraucher bessere Produkte zu niedrigeren Preisen erhält, so hat sie einen Nutzen für den Verbraucher (Konsumentenrente, Wohlfahrtsgewinn).

Ein Nutzen von Konkurrenz liegt auch darin, Innovation und schnelle Anpassung an neue Gegebenheiten voranzutreiben. Der frühere Monopolist Bundespost erlaubte z. B. keine schnurlosen Telefone, die in anderen Ländern schon eine Selbstverständlichkeit waren. Andererseits trug er zusammen mit anderen europäischen Netzbetreibern dazu bei, dass die Technik (DECT) für schnurlose Telefone zuverlässiger und störungsfreier war, als in Ländern mit einfachen analogen Systemen. Bei DSL wiederum führte Konkurrenz der privaten Unternehmen dazu, dass auf Telefonleitungen Datenraten übertragen werden können, die die Leistung von ISDN um Größenordnungen übertreffen.

Kosten: Konkurrenz kann auch unwirtschaftlich wirken, nämlich wenn konkurrierende Anbieter oder Nachfrager nicht aus eigener Kraft in der Lage sind, einen negativen Kreislauf aufzuhalten (Marktversagen).

Zur Beantwortung der Frage, ob und wie viel Konkurrenz oder ob koordinierte Kooperation zu den erwünschten Ergebnissen führt, werden unter anderem Verfahren und Erkenntnisse der Optimierungsrechnung und der Spieltheorie herangezogen. Dabei werden Kosten und Nutzen einander gegenübergestellt. Bei der Bewertung spielen auch wirtschaftspolitische Überzeugungen eine bedeutende Rolle.

Wettbewerbsbeschränkungen und Wettbewerbspolitik

Aus dem egoistischen Interesse der Marktakteure, eine marktstarke Position (Marktmacht) zu erreichen, resultiert die Gefahr von Wettbewerbsbeschränkungen. Um sie zu verhindern, führt der Staat über eine Reihe von Behörden eine wettbewerbsorientierte Wettbewerbspolitik durch.

In der Ökonomie spricht man von einer Wettbewerbsbeschränkung, wenn Preis und Qualität der eigenen Leistung nicht der Disziplinierung durch einen Marktrivalen unterliegen. Wettbewerb liegt dann nur mehr eingeschränkt vor. Eine Wettbewerbsbeschränkung kann ihren Grund in Marktmacht oder in einer expliziten Koordinierung (Kartell) oder einer Imitation im Oligopol liegen.[5]

Es gibt sowohl staatliche Wettbewerbsbeschränkungen (z. B. Zölle, nichttarifäre Handelshemmnisse oder Staatsmonopole) als auch private Wettbewerbsbeschränkungen (Verhaltenkoordinationen, Konzentrationen und Wettbewerbsmissbrauch).

Die Wettbewerbspolitik ist ein Bereich der Wirtschaftspolitik. Sie bezeichnet staatliche Regeln und Eingriffe mit dem Ziel, volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen zu verhindern.

Wettbewerbsrecht

Wettbewerbsrecht ist der umfassende Oberbegriff für das Recht zur Bekämpfung unlauterer Wettbewerbshandlungen (klassisches Wettbewerbsrecht im engeren Sinne) und das Recht gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellrecht).

Wettbewerbsintensität

Ganz allgemein versteht man unter Wettbewerbsintensität den Grad der wechselseitigen Abhängigkeit (Interdependenz) der Konkurrenten untereinander. Eine mögliche Konkretisierung der Wettbewerbsintensität kann darin bestehen, die Geschwindigkeit zu ermitteln, mit der Vorsprünge eines Konkurrenten aufgeholt werden. Wichtige Modelle zur Analyse der Wettbewerbsintensität stammen von Alfred E. Ott, Almarin Phillips, Erhard Kantzenbach und Michael E. Porter.

Porter beschreibt fünf „Triebkräfte des Wettbewerbs“ (Five-Forces), von denen die Intensität des Wettbewerbs abhängt:

- Mitbewerber innerhalb der Branche,

- Potenzielle neue Mitbewerber,

- Marktmacht der Lieferanten,

- Marktmacht der Abnehmer,

- Ersatzprodukte, die das eigene Produkt/die Dienstleistung überflüssig machen.

Messung

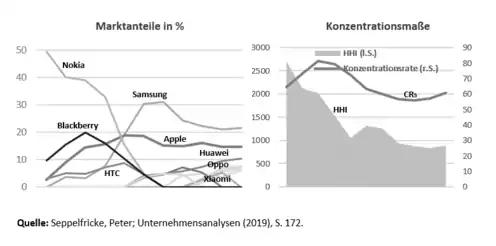

Die Messung der Branchenrivalität bzw. der Marktmacht einzelner Anbieter stellt sowohl für Praktiker als auch für Kartellbehörden eine große Herausforderung dar.[6] Ausgangspunkt für die Ermittlung von Marktmacht ist die Betrachtung von Marktanteilen der Anbieter im relevanten Markt. Das einfachste Maß ist die sog. Konzentrationsrate. Die Konzentrationsrate bestimmt sich aus dem Marktanteil der n größten Unternehmen. Üblicherweise beträgt n zwischen eins und fünf, d. h. man summiert die Marktanteile von bis zu fünf der größten Anbieter. Dies kürzt man mit CRN ab.

Die Verwendung der Konzentrationsrate findet man im deutschen Kartellrecht wieder. Demnach liegt eine marktbeherrschende Stellung vor (§ 18 Abs. 4 bzw. Abs. 6 GWB), falls

- der Wert von CR1 mehr als 40 % beträgt,

- der Wert von CR2 oder CR3 mehr als 50 % beträgt,

- der Wert von CR4 oder CR5 mehr als zwei Drittel beträgt.

Eine Fortentwicklung ist der Herfindahl-Index (HHI), welcher sich aus der Summe der quadrierten Marktanteile aller Unternehmen berechnet:

.

mit si = Marktanteil des Unternehmens i in Prozent.

Anhand des HHI können Märkte bei der Wettbewerbsanalyse in drei Kategorien eingeteilt werden:

- Geringfügige Marktkonzentration (HHI < 1000),

- Moderate Marktkonzentration (1000 ≤ HHI ≤ 1800),

- Hohe Konzentration (HHI > 1800).

Viele Wettbewerbsbehörden (Bundeskartellamt, Federal Trade Commission etc.) stützen ihre Empfehlungen bei Übernahmen/Fusionen auf den HHI. Betrifft ein M&A-Geschäft moderat konzentrierte Märkte, so werden schwerwiegende Wettbewerbsbedenken geäußert, wenn der Zusammenschluss einen Anstieg des HHI um mehr als 100 Punkte nach sich zieht. Auf hochgradig konzentrierten Märkten genügt bereits ein Anstieg um 50 Punkte, um auf eine bedrohliche Veränderung der Marktmacht zu schließen. Liegen der Konzentrationsgrad oder der Marktanteilszuwachs unterhalb der genannten Schwellen, ist es unwahrscheinlich, dass die Wettbewerbsbehörden gegen geplante Übernahmen oder Fusionen vorgehen.

Beispiel: Noch 2007 hatte Nokia mit ca. 50 % Marktanteil im Markt für Smartphones eine dominierende Stellung. Die anderen Hersteller wie BlackBerry oder HTC waren vergleichsweise klein. Der HHI-Index lag entsprechend bei ca. 2600 und signalisierte eine hohe Branchenkonzentration. In den Folgejahren sind die Marktanteile von Nokia jedoch dramatisch eingebrochen – andere Hersteller wie Apple oder Samsung gewannen deutlich Marktanteile. Es fällt insgesamt auf, dass die Marktanteile innerhalb der Branche nicht konstant bleiben. Neue Wettbewerber wie Xiaomi, Oppo oder Huawei konnten in den letzten Jahren schnell bedeutsame Marktanteile gewinnen. Dies deutet auf geringe Markteintrittsbarrieren.

Die klassischen Indikatoren sind für die Betrachtung der Branchenrivalität nur bedingt geeignet. Sie geben erste Anhaltspunkte für die Wettbewerbsintensität, blenden aber das Marktergebnis aus. So lässt sich häufig auch bei wenigen Anbietern eine hohe Branchenrivalität beobachten, sodass sich im Ergebnis am Markt keine außergewöhnlichen Renditen erzielen lassen.

Wettbewerbsstrategien und Wettbewerbsvorteile

Wettbewerbsstrategien

Als Wettbewerbsstrategie (auch Wettbewerbsverhalten) bezeichnet man diejenigen Verhaltensweisen der Marktakteure, die dem wettbewerblichen Umfeld adäquat sind. Ziel dabei ist die Erlangung eines Wettbewerbsvorteils. Das Verhalten der unternehmerischen Konkurrenten untereinander ist – auch abseits der Extreme – sehr unterschiedlich und oft branchentypisch. Insbesondere werden Wettbewerbsstrategien angewandt, z. B. Verdrängungskämpfe und „Preiskriege“. Es kann aber auch ein allgemeines (nicht verabredetes) Stillhalten zu kartellähnlichen Verhältnissen führen. Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen schalten den Wettbewerbscharakter des Marktes aus, indem Absprachen über Konditionen (nicht nur über Preise) getroffen werden. Ebenfalls werden im Marketing, d. h. bei der planmäßigen Einwirkung auf die Absatzmärkte mit dem Ziel, eine Alleinstellung zu erreichen (USP, unique selling proposition), Maßnahmen getroffen, die eher als Wettbewerbsvermeidungsstrategien zu bezeichnen wären (Patentschutz, Gebietsschutz, Alleinvertriebsabreden, Vertriebsbindung usw.)

Im praktischen Geschäft findet Wettbewerb beim Angebot regelmäßig nur zwischen wenigen Marktteilnehmern statt. So stehen für den einzelnen Kaufprozess im Allgemeinen kaum mehr als fünf Teilnehmer (Oligopol) in der Auswahl des potenziellen Kunden (evoked set). Oft vergleichen „Stammkunden“ auf Grund ihrer starken Kundenbindung überhaupt nicht und betrachten Mitbewerber erst bei Unzufriedenheit mit ihrem Stammlieferanten (unvollkommener Markt).

Auf der Nachfragerseite tritt Wettbewerb immer dann auf, wenn es sich um ein knappes Gut handelt (d. h. in der normalen Wirtschaft immer). Konkurrenz auf der Nachfrageseite kann z. B. in (offenen oder verdeckten) Auktionen organisiert werden, oder (beim durch den Anbieter festgelegten Preis etwa einer Mietwohnung) durch schnelle Zusagen.

Während die klassische Wettbewerbstheorie darauf abzielt, den bestehenden Markt unter den Marktteilnehmern aufzuteilen, wird nun zunehmend auch in der Theorie untersucht, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Mitteln ein endogenes Wachstum des bestehenden Marktes erzielt werden kann. Dies kann erreicht werden, indem der Fokus der Aufmerksamkeit von der Angebots- auf die Nachfrageseite verlegt wird. Durch die Untersuchung der Faktoren, die für den Käufer Wert erzeugen und die bewusste Kombination von Elementen aus verschiedenen Märkten können neue Angebote konzipiert werden, die neue Nachfragepotenziale erschließen und somit das klassische Null-Summen-Spiel außer Kraft setzen (W. Chan Kim und Renée Maubeorgne: „Blue Ocean Strategy“).

Wettbewerbsvorteile

Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz zu erlangen, ist das Bestreben aller Güter und/oder Dienste anbietenden Marktteilnehmer. Diese Wettbewerbsvorteile können erreicht werden durch Preisvorteile, aber auch in der besonderen Qualität der Produkte bzw. Dienstleistungen liegen. Je nach Schwerpunktsetzung in der Unternehmenspolitik oder in der wettbewerbspolitischen Betrachtung werden dementsprechend Preiswettbewerb und Qualitätswettbewerb (Leistungswettbewerb) unterschieden, die freilich nie völlig unabhängig voneinander sein können. Beispielsweise können Termintreue, Freundlichkeit der Mitarbeiter, Zuverlässigkeit in Zusagen, Verfügbarkeit der Waren, große Auswahl, Kulanz usw. Vorteile im Qualitätswettbewerb darstellen und eine hohe Kundenbindung herstellen. Genießt ein Produkt oder ein Anbieter besonderes Vertrauen bzgl. einiger oder vieler dieser Merkmale, so spricht man gelegentlich – nicht ganz treffend – von einer starken Marke, unabhängig vom Vorliegen eines rechtlichen Markenschutzes.

In der Handelsbetriebslehre spielt die Beobachtung eine Rolle, dass Handelsunternehmen vielfach weniger durch Preis- und Qualitätspolitik einen Wettbewerbsvorsprung erzielen als vielmehr durch besseres Informationsmanagement, d. h. sowohl durch genauere und schnellere Informationsbeschaffung als auch durch differenzierte und gezielte Informationsabgabe, und zwar jeweils auf ihre vier Märkte gerichtet (Absatz-, Beschaffungs-, Konkurrenzmarkt und interner Markt). Handelsunternehmen versuchen somit typischerweise durch Marktinformationspolitik (Schenk) Vorteile aus ihrem spezifischen Informationswettbewerb zu erlangen.[7] In kaum einem anderen Wirtschaftszweig hat sich überdies die Verbundbildung selbstständiger Handelsunternehmen zu Handelskooperationen als Wettbewerbsvorteil erwiesen. Aus den zunächst gegründeten Einkaufsgemeinschaften und Einkaufsgenossenschaften wurden im Laufe der Zeit wettbewerbskräftige Marketinggemeinschaften des Handels. Große Teile des Fachhandels wären ohne professionelle kooperative Marketingstrategien und -taktiken, die vom Gemeinschaftseinkauf über Eigenmarken und gemeinsame Werbeaktionen bis hin zu kooperativer Mitarbeiterschulung reichen, kaum wettbewerbsfähig geblieben. Dabei stehen die Verbundgruppen des Handels und ihre Mitgliedsunternehmen in einer komplexen Wettbewerbsbeziehung, nämlich gleichzeitig in interorganisationalem Gruppenwettbewerb und in intraorganisationalem, interorganisationalem und organisationsexternem Individualwettbewerb.[8]

Wettbewerbsvorteile können grundsätzlich in drei Kategorien eingeteilt werden

- Prozessorientierte Vorteile bringen Kostenvorteile

- Kundenorientierte Vorteile erlauben ein sehr schnelles Einstellen auf veränderte Kundenwünsche

- Technikorientierte Vorteile ermöglichen das Angebot der technisch fortgeschrittensten und ausgereiftesten Produkte und Kommunikationsverfahren.

Konkurrenzarten

- Vollständige oder Totale Konkurrenz

- Produktformkonkurrenz

- Unternehmenskonkurrenz

- Produktkategoriekonkurrenz

- Produktartenkonkurrenz

- Markenkonkurrenz

- Vertriebswegekonkurrenz

- Substitutionskonkurrenz

- Ausschreibungskonkurrenz

- Betriebsformenkonkurrenz

Siehe auch

Literatur

- W. Chan Kim: Blue Ocean Strategy, Boston, 2005.

- W. Chan Kim, Renée Maubourgne: Der Blaue Ozean als Strategie: Wie man neue Märkte schafft, wo es keine Konkurrenz gibt. Carl Hanser Verlag 2005, ISBN 978-3446402171.

- Georg Simmel: Soziologie der Konkurrenz (1903), in: Ders.: Schriften zur Soziologie. Hrsg.: Heinz-Jürgen Dahme, Otthein Rammstedt. Frankfurt 1983, S. 173–193.

- Bernd Woeckener (2011): Strategischer Wettbewerb: Eine Einführung in die Industrieökonomik. 2. vollst. überarb. Aufl. 2011 (1. Aufl. 2007), Springer, ISBN 978-3642199769.

Weblinks

- Wettbewerb – Themenseite der Europäischen Union

- Der Gott des Wettbewerbs – Artikel von Erhard Eppler in der taz vom 12. Dezember 2007

Einzelnachweise

- Das anarchische Element

- Vorster, Oligopole in der EU-Fusionskontrolle, Nomos, Baden-Baden 2013, ISBN 978-3-8329-7716-0.

- N. Luhmann: Die Wirtschaft der Gesellschaft, 1988, Kapitel 3, Abs. IX, S. 124; ISBN 3-518-28752-4

- Holler, Ullmann: Spieltheorie für Manager, 2. Auflage, 2007

- Vorster, Oligopole in der EU-Fusionskontrolle, Nomos 2013.

- Peter Seppelfricke: 3 Strategische Unternehmensanalyse (Analyse von Erfolgspotenzialen). In: Unternehmensanalysen. Schäffer-Poeschel, 2019, ISBN 978-3-7910-4435-4, S. 159–238 (schaeffer-poeschel.de [abgerufen am 7. Januar 2020]).

- Hans-Otto Schenk: Informationsmanagement aus der Sicht der Handelspsychologie, in: Handelsforschung 1996/97, hrsg. von Volker Trommsdorff, Wiesbaden 1996, S. 445–461 ISBN 3-409-13510-3

- Hans-Otto Schenk: Die Wettbewerbsbesonderheiten des Handels und der Handelskooperationen, in: Handelsforschung 2000/01, hrsg. von Volker Trommsdorff, Köln 2000, S. 173–198, ISBN 3-935118-26-0.