Maubara (Verwaltungsamt)

Maubara (Maubere) ist ein osttimoresisches Verwaltungsamt (portugiesisch Posto Administrativo) in der Gemeinde Liquiçá. Sitz der Verwaltung ist der Ort Maubara im Suco Vaviquinia.[2]

| |||

| Verwaltungssitz | Maubara | ||

| Fläche | 268,99 km²[1] | ||

| Einwohnerzahl | 21.920 (2015)[1] | ||

| Sucos | Einwohner (2015)[1] | ||

| Gugleur | 3.716 | ||

| Guiço | 1.983 | ||

| Lissadila | 4.559 | ||

| Maubaralissa | 1.969 | ||

| Vatuboro | 2.791 | ||

| Vatuvou | 4.226 | ||

| Vaviquinia | 2.676 | ||

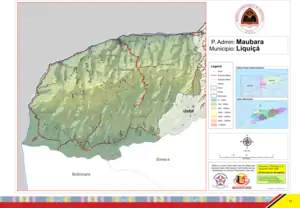

| Übersichtskarte | |||

| |||

| |||

Geographie

Bis 2014 wurden die Verwaltungsämter noch als Subdistrikte bezeichnet. Vor der Gebietsreform 2015 hatte Maubara eine Fläche von 264,84 km².[3] Nun sind es 268,99 km².[1]

Das Verwaltungsamt Maubara bildet den Westteil der Gemeinde Liquiçá. Westlich und nördlich liegt die Sawusee, östlich das Verwaltungsamt Liquiçá und südlich, jenseits des Flusses Lóis, die Verwaltungsämter Atabae (Gemeinde Bobonaro) und Hatulia (Gemeinde Ermera). Östlich davon mündet der Fluss Bahonu am Ponta Sia Ilo. Gegenüber liegt die indonesische Insel Alor.

Maubara teilt sich in sieben Sucos: Gugleur (Guguleur), Guiço (Guico, Cuico), Lissadila (Lisadilia), Maubaralissa (Maubaralisa), Vatuboro (Vatoboro, Fatuboro), Vatuvou und Vaviquinia (Viviquinia).

Beim Ort Maubara findet man einige der wenigen Mangrovenwälder Timors. Drei Kilometer östlich vom Dorf Maubara liegt der salzige Maubarasee (Lago Maubara, Sia Maubara), der vielen Vögeln einen Lebensraum bietet.

Einwohner

Im Verwaltungsamt leben 21.920 Menschen (2015), davon sind 11.181 Männer und 10.739 Frauen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 81,5 Einwohner/km².[1] Die größte Sprachgruppe bilden die Sprecher der Nationalsprache Tokodede. Der Altersdurchschnitt liegt bei 19,7 Jahren (2010,[3] 2004: 19,5 Jahre[5]).

Geschichte

Maubara war eines der traditionellen Reiche Timors, die von einem Liurai regiert wurden. Es erscheint auf einer Liste von Afonso de Castro, einem ehemaligen Gouverneur von Portugiesisch-Timor, der im Jahre 1868 47 Reiche aufführte.[6][7] 1667 kam das Gebiet des heutigen Verwaltungsamts unter den Einfluss der Niederlande, die hier 1756 ein Fort bauten. Es liegt direkt am Ortseingang von Maubara, von wo man am Strand die gesamte Bucht überblicken kann. Noch heute gibt es alte Kanonen in der gut erhaltenen Festung. In dieser Zeit pflanzten die Niederländer in Maubara erstmals auf Timor Kaffee an. 1790 griff der Topasse-Herrscher Pedro da Hornay im Auftrag Portugals erfolglos Maubara an, womit er nur erreichte, dass Maubara sein Bündnis mit den Niederlanden erneuerte und die Flagge der Niederlande setzte.[8][9] 1796 bis 1799 befanden sich Maubara und Groß-Sonba’i im Krieg mit den Portugiesen.[10]

Im Vertrag von Lissabon vereinbarten die Niederländer 1859 im Rahmen eines größeren Gebietsaustauschs Maubara an die Portugiesen abzutreten. Die Übergabe erfolgte im April 1861. Es wird spekuliert, dass Dom Carlos, der Liurai von Maubara, das Reich von Ulmera 1861 zu einer Rebellion gegen die Portugiesen angestachelt hat. Er hatte sich trotz gutem Zuredens der Niederländer nicht mit den neuen Herren abgefunden. Die Rebellion von Ulmera wurde schließlich im September mit der Hilfe von den Portugiesen loyalen Liurais niedergeschlagen.

Im Frühjahr 1867 erhoben sich die unter der Oberhoheit von Maubara stehenden Kemak aus Lermean (heute Gemeinde Ermera). Gouverneur Francisco Teixeira da Silva schlug den Widerstand in einem ungleichen Kampf nieder. In der 48 Stunden dauernden entscheidenden Schlacht mussten sich die Rebellen gegen eine an Feuerkraft überlegene Übermacht wehren. 15 Dörfer wurden eingenommen und niedergebrannt. Die Anzahl der Opfer unter den Timoresen ist nicht bekannt, die Portugiesen bezifferten ihre eigenen Verluste mit zwei Toten und acht Verwundeten. Das Territorium Lermeans wurde auf die benachbarten Reiche aufgeteilt.[11]

1893 revoltierte Maubara schließlich selbst, zusammen mit Atabae, gegen die Ausweitung der militärischen und administrativen Kontrolle Portugals. Neueren Forschungen nach soll der portugiesische Offizier Francisco Duarte Maubara zur Rebellion angestiftet haben, wofür er zunächst seine Position verlor.[12] Der Liurai griff zwei portugiesische Militärposten in Dato und Vatuboro an und versuchte die Niederländer wieder als Schutzmacht zu gewinnen. Infolge der Niederschlagung des Aufstands brach in Maubara die Cholera aus. Im November unterzeichnete der Liurai offiziell einen schriftlichen Vertrag mit Portugal über den Vasallenstatus Maubaras.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Portugiesisch-Timor von den Japanern besetzt. In Liquiçá und Maubara wurde ab Ende Oktober 1942 die gesamte verbliebene portugiesischstämmige Bevölkerung in Lagern interniert. Die Bedingungen in dem Camp waren schlecht, Nahrungsmittel knapp und die Hygienebedingungen aufgrund von Wassermangel unzureichend. Viele Portugiesen starben deswegen. Zwar gab es einen portugiesischen Arzt, dem später zwei japanische Ärzte zugeteilt wurden, aber es fehlte an Medikamenten. Im ersten Jahr bewachten japanische Soldaten das Lager, später japanische Kempeitai, zusammen mit timoresischen Wachen und Spionen.

Während des Bürgerkrieges zwischen UDT und FRETILIN 1975 floh die Bevölkerung Vaviquinias aus Angst vor Gewalt in das indonesische Westtimor.[13]

Kurz darauf begann Indonesien Osttimor zu besetzen, das sich gerade für unabhängig erklärt hatte. Im Juni 1976 griffen indonesische Truppen Maubara an.[14] Auch hier kam es zu Massakern an der Zivilbevölkerung. In Maubara gründete die FALINTIL die base de apoio Malehui, eine Widerstandsbasis, die Zuflucht für Flüchtlinge aus Maubara, Leimea-Craic, Railaco, Atsabe, Ainaro und Zumalai bot. Später wurde die Basis von den Indonesiern zerstört. Ende 1979 gab es im Ort Maubara, Lebumeta (Suco Vaviquinia) und Irlelo (Suco Guiço) sogenannte Transit Camps, in denen die Besatzer osttimoresische Zivilisten internierten. Zwischen 1970 und 1980 sank die Bevölkerung im damaligen Subdistrikt Liquiçá von 14.610 auf 11.450 um 21,6 %.[13]

1999 versuchten pro-indonesische Milizen (Wanra) die Stimmung vor dem Unabhängigkeitsreferendum am 30. August mit Gewalt zu beeinflussen. Aus dem Dorf Maubara stammt eine der gefürchtetsten Wanra Osttimors, die Besi Merah Putih (BMP), die vor allem in diesem Subdistrikt zwangsrekrutierte und hier auch ihr Hauptquartier hatte. Bereits ab Januar 1999 war die BMP aktiv. Sie beging vor dem Referendum und nach der Bekanntgabe der Entscheidung für die Unabhängigkeit Hunderte von Verbrechen. Viele Menschen flohen aus Angst vor den Zwangsrekrutierungen. Am 19. Januar griff die BMP den Ort Maubara an, worauf viele Einwohner nach Leotala flohen. Am 15. Februar wurden Vatuvou und Guiço und am 23. Februar Guiço ein weiteres Mal von der BMP überfallen. Flüchtlinge aus Guiço berichteten, dass alle 400 Familien dort ihre Häuser und die Ernte verloren hätten. Lissadila, Vatuvou und Maubaralissa wurden zu Geisterstädten. Ihre Einwohner flohen nach Sare (Distrikt Ermera). Allein dort versammelten sich bis zu 6.000 Flüchtlinge (allein 2.250 aus Guiço) und blieben bis zum eintreffen der INTERFET im September 1999. Fast 2.700 Flüchtlinge aus Vatuvou und Maubara versammelten sich im März in Gariana (Vatuvou), 375 bei den Karmeliternonnen in Lissadila.[13]

Am 6. Januar 2007 wurden drei Frauen in Maubaralissa beschuldigt Hexen zu sein. Die Frauen im Alter von 25, 50 und 70 Jahren wurden ermordet und ihr Haus angezündet. Drei Verdächtige wurden von der UN-Polizei verhaftet. Es war der erste Fall dieser Art im mehrheitlich katholischen Osttimor.[15]

Politik

Der Administrator des Verwaltungsamts wird von der Zentralregierung in Dili ernannt. 2015 war dies Laurindo dos R. da Silva.[16]

Wirtschaft

-APiazza.JPG.webp)

66 % der Haushalte in Maubara bauen Kokosnüsse an, 69 % Mais, 62 % Maniok, 38 % Gemüse, 53 % Kaffee und 7 % Reis. Letzterer wird vor allem am Fluss Lóis angebaut.[17] Bei Tauchern ist Maubara als attraktives Tauchziel bekannt.[18]

- Silberschmied in Maubara

Persönlichkeiten

- Faustino da Costa (* 1974), Polizist

Weblinks

Einzelnachweise

- Direcção-Geral de Estatística: Ergebnisse der Volkszählung von 2015, abgerufen am 23. November 2016.

- Jornal da República: Diploma Ministerial n.o 24/2014 de 24 de Julho – Orgânica dos Postos Administrativos (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive)

- Direcção Nacional de Estatística: 2010 Census Wall Chart (English) (Memento vom 12. August 2011 im Internet Archive) (PDF; 2,5 MB)

- Seeds of Life

- Direcção Nacional de Estatística: Census of Population and Housing Atlas 2004 (Memento vom 13. November 2012 im Internet Archive) (PDF; 13,3 MB)

- TIMOR LORO SAE, Um pouco de história (Memento vom 13. November 2001 im Internet Archive)

- East Timor – Portuguese Dependency Of East Timor (Memento vom 21. Februar 2004 im Internet Archive)

- Geoffrey C. Gunn: History of Timor, S. 50, verfügbar vom Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina, CEsA der TU-Lissabon (PDF-Datei; 805 kB).

- Fernando Augusto de Figueiredo: Timor. A presença portuguesa (1769–1945) (PDF; 66,2 MB)

- Chronologie de l’histoire du Timor (1512–1945) suivie des événements récents (1975–1999) (PDF; 867 kB; französisch)

- Geoffrey C. Gunn: History of Timor, S. 86, verfügbar vom Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina, CEsA der TU-Lissabon (PDF-Datei; 805 kB).

- The case of Alferes Francisco Duarte “O Arbiru” (1862–1899) (PDF; 386 kB), abgerufen am 25. März 2013

- „Chapter 7.3 Forced Displacement and Famine“ (PDF; 1,3 MB) aus dem „Chega!“-Report der CAVR (englisch)

- „Part 3: The History of the Conflict“ (PDF; 1,4 MB) aus dem „Chega!“-Report der CAVR (englisch)

- ABC news, 10. Januar 2007, Three suspects arrested for killing of Timorese „witches“ (Memento vom 13. Januar 2007 im Internet Archive)

- Ministério da Administração Estatal: Administração Municipal (Memento vom 1. Juni 2016 im Internet Archive)

- Direcção Nacional de Estatística: Suco Report Volume 4 (englisch) (Memento vom 9. April 2015 im Internet Archive) (PDF; 9,4 MB)

- Underwater Photography East Timor

.jpg.webp)

.jpg.webp)