Liste der Flaggen des Deutschen Kaiserreichs

Unter der Liste der Flaggen des Deutschen Kaiserreichs finden sich alle Flaggen des kaiserlichen Deutschen Reiches (1871–1918), seiner Königreiche, Herzog- und Fürstentümer.

National- und Handelsflagge

Die Bundesfarben des Norddeutschen Bundes (Schwarz-Weiß-Rot) wurden bei der Reichsgründung 1871 als Reichsfarben übernommen. Diese Farben wurden auch auf zahlreichen Fahnen und Flaggen gezeigt. Eine offiziell geregelte Reichsflagge des Kaiserreichs wird allerdings erstmals unter der Regierung Kaiser Wilhelm II. am 8. November 1892 in Paragraph 1 der Verordnung über die Führung der Reichsflagge erwähnt.

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

.svg.png.webp) | 1871–1918 | National- und Handelsflagge | Schwarz-Weiß-Rot |

Standarten des Kaiserlichen Hauses

Die erste Standarte des Deutschen Kaisers war noch auf purpurfarbenem Grund. Am 3. August 1871 wurde diese Farbe auf besonderen Wunsch des damaligen Kronprinzen und späteren Kaisers Friedrichs III. gewählt. Offenbar sollte die Kaiserstandarte der preußischen Königsstandarte ähnlich sehen, die ebenfalls einen purpurfarbenen Grund besaß. Schon bald regte sich dagegen jedoch der Protest des damaligen Chefs des Heroldsamtes, Graf Stillfried, dem es gelang, bereits am 15. Oktober 1871 eine Änderung zu bewirken, da er der Auffassung war, Gold sei die eigentliche kaiserliche Farbe. Außer der Farbänderung des Grundtuchs entfernte man auch die preußischen zugunsten von Reichsadlern ohne Brustschild. Des Weiteren kam es zu einer Reduzierung der dargestellten Kaiserkronen sowie einer Farbänderung des zentralen Brustschildes, das sich von Silber in Gold änderte.

Am 6. Dezember 1888 modifizierte Kaiser Wilhelm II. die Standarte nochmals, indem er die Gestalt des Reichsadlers sowie die Form der Kaiserkrone und des zentralen Wappenschilds ändern ließ.

| Flagge | Datum | Verwendung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1871 | Standarte des Deutschen Kaisers | Das Eiserne Kreuz noch auf purpurfarbenem Grund. In den Ecken je zwei Kaiserkronen sowie zwei preußische Adler. Der Mittelschild in einer silberfarbenen (weißen) Ausführung. Diese Standarte wurde nur gut zwei Monate geführt. |

| 1871–1888 | Standarte des Deutschen Kaisers | Das Eiserne Kreuz jetzt auf goldfarbenem (gelblichem) Grund. In den Ecken nur noch eine Kaiserkrone, dazu je drei Reichsadler ohne Brustschild. Der Mittelschild jetzt in Gold (gelb) ausgeführt. |

| 1888–1918 | Standarte Seiner Majestät des Deutschen Kaisers | „Die Standarte, 4 m im Quadrat, besteht aus goldgelber Seide und zeigt das Eiserne Kreuz, belegt mit dem kleineren Wappen Sr. Majestät. In den Winkeln des Kreuzes erscheinen je eine Kaiserkrone und drei rotbewehrte, schwarze Adler. Sobald Se. Majestät sich an Bord eines Schiffes begibt, wird die Kaiserstandarte am Topp des Großmastes gehisst und alle anderen Kommando- und Unterscheidungszeichen gestrichen.“[1] Die Form der Reichsadler sowie des zentralen Wappenschilds wurde gegenüber der Vorgängerversion geändert. Auch zeigt die Kaiserkrone eine etwas andersartige Gestalt. |

| 1871–1901 | Standarte Ihrer Majestät der Kaiserin Friedrich | Auf der Standarte der Kaiserin, die derjenigen des Kaisers ähnelte, entfiel das große Eiserne Kreuz. Stattdessen wurde ein verkleinertes in die obere, innere Ecke gesetzt. Auf diesem liegt das Kreuz der internationalen Krankenpflege. Das Flaggentuch war mit 26 verstreuten Reichsadlern bedeckt.[2] Auf dem Wappenschild befand sich die Krone der Kaiserin in der Version von 1871. Die Standarte wurde im Jahr 1871 für die Gemahlin Wilhelms I., Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach, entworfen und auch von der zweiten Kaiserin verwendet, Victoria von Großbritannien und Irland, der Gemahlin Friedrich III. Nach dem Tod der beiden ersten deutschen Kaiser wurde die Standarte sowohl von der Kaiserin Augusta – bis zu ihrem Tod im Jahr 1890 – als auch von der Kaiserin Friedrich – bis zu ihrem Tod im Jahr 1901 – weiter verwendet. |

| 1888–1918 | Standarte Ihrer Majestät der Deutschen Kaiserin | Da die Standarte der beiden „Vorgängerkaiserinnen“ erhalten blieb, wurde für die Gemahlin Wilhelms II. eine neue Standarte kreiert. Das rote Kreuz im – schlanker gewordenen – Eisernen Kreuz entfiel, dafür wurde eine preußische Krone, der Buchstabe „W“ sowie die Jahreszahl „1870“ eingesetzt. Die Anzahl der neu gestalteten Reichsadler reduzierte sich auf 16 und die alte Krone der Kaiserin wurde durch das aktuelle Modell von 1888 ersetzt. |

| 1871–1888 | Standarte Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des deutschen Kronprinzen | Diese Standarte entsprach im Wesentlichen derjenigen des Deutschen Kaisers, jedoch entfernte man in den Ecken die Kaiserkrone, so dass jeweils drei Reichsadler zu sehen waren. Der Mittelschild, auf dem sich die kronprinzliche Krone befand, war rot eingefasst. |

| 1888–1918 | Standarte Seiner Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des deutschen Kronprinzen | Diese Standarte entsprach im Wesentlichen derjenigen des Deutschen Kaisers, jedoch setzte man an Stelle der Kaiserkrone in den Ecken einen weiteren Reichsadler. Der Mittelschild, auf dem sich die kronprinzliche Krone befand, war rot eingefasst. |

Flaggen der deutschen Kriegsmarine

| Flagge | Datum | Verwendung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

.svg.png.webp) | 1871–1892 | Kriegsflagge | Ab dem 2. März 1886 wurde es zusätzlich folgendem Personenkreis gestattet, die deutsche Kriegsflagge auf ihren Privatfahrzeugen zur See zu führen: Den Souveränen der deutschen Staaten (den Bundesgliedern), den Prinzen des Kaiserhauses und anderer deutscher Königshäuser sowie den Ersten Bürgermeistern der freien Hansestädte. |

.svg.png.webp) | 1892–1903 | Reichskriegsflagge | „Das weiße Flaggentuch (Höhe 3,75 m, Länge 6,25 m) wird durch ein schwarzes Kreuz, dessen Arme wieder von schwarzen Strichen begleitet werden, in zwei kürzere und zwei längere Felder geteilt. Das erste, obere Feld (1,6 m hoch, 2,4 m lang) zeigt die Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot und ist in der Mitte mit dem Eisernen Kreuz belegt. Auf der Kreuzungsstelle der Arme liegt ein kreisrundes, weißes Medaillon mit dem preußischen Adler.“[3] |

.svg.png.webp) | 1903–1918 | Reichskriegsflagge | Bereits seit 1892 auch für Einrichtungen des Heeres freigegeben und unter der offiziellen Bezeichnung Reichskriegsflagge geführt. |

.svg.png.webp) | 1871–1903 | Kriegsschiffsgösch | Die Gösch zeigt die Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot und ist in der Mitte mit dem Eisernen Kreuz belegt. Sie „wird an Feiertagen, bei festlichen Gelegenheiten, Inspizierungen usw. am Bugspriet gesetzt.“[4] |

.svg.png.webp) | 1903–1918 | Kriegsschiffsgösch | |

.svg.png.webp) | 1871–1918 | Lotsenflagge | Die verkleinerte Handelsflagge umgeben von einem weißen Streifen, der der Breite eines der übrigen Streifen (d. h. 1/5 der ganzen Flagge) entspricht. „Das Lotsen-Signal wird von Kriegs- und Handelsschiffen als Zeichen gesetzt, dass sie einen Lotsen wünschen.“[5] |

| 1889–1918 | Flagge des Staatssekretärs im Reichs-Marine-Amt | Flagge eines Admirals mit zwei gekreuzten, gelben klaren Ankern in der inneren, unteren Ecke. Da es sich bei dieser Flagge um kein Kommandozeichen handelte, blieben Flaggen von Admiralen usw. gehisst. |

| 1871–1889 | Flagge des Chefs der Admiralität | Um das verkleinerte Kreuz einer Admiralsflagge liegen vier kreuzweise angeordnete, rote, klare Anker. |

| 1889–1899 | Flagge des Kommandierenden Admirals | Auf ein Admiralskreuz aufgelegt die rot gefutterte Kaiserkrone ohne Bänder. Diese Flagge ersetzte diejenige des Chefs der Admiralität. |

| 1899–1900 | Flagge des Generalinspekteurs der Marine | Diese Flagge ersetzte diejenige des Kommandierenden Admirals. |

| Um 1900 | Flagge des Generalinspekteurs der Marine | Offenbar kurzfristig verwendete Übergangsversion, die rasch durch die nachfolgende ersetzt wurde.[6] |

| 1900–1918 | Flagge des Generalinspekteurs der Marine | Ersetzte die erste Flagge auf Grund optischer Verbesserungen. Es stellte sich wohl rasch heraus, dass der schmale rote Rand auf größere Entfernungen kaum zu erkennen war und die Flagge so nicht von der Kommandoflagge eines Admirals unterschieden werden konnte. Das Admiralskreuz wurde wohl aus „ästhetischen“ Gründen innerhalb des weißen Quadrats untergebracht. |

| 1908–1918 | Flagge des Chefs des Admiralstabes der Marine im Range eines Admirals | Ein gelbes, aufrecht stehendes Schwert umgeben von einem gelben Taukranz aufgesetzt auf ein Admiralskreuz. |

| 1908–1918 | Flagge des Chefs des Admiralstabes der Marine im Range eines Vizeadmirals | Wie vorige, jedoch mit Ergänzung einer Kugel im inneren Obereck. |

| 1908–1918 | Flagge des Chefs des Admiralstabes der Marine im Range eines Konteradmirals | Wie vorige, jedoch mit Ergänzung zweier „Rangbälle“. |

| 1900–1918 | Kommandoflagge eines Großadmirals | Auf eine Admiralflagge aufgelegt zwei Großadmiralstäbe. Auf diese aufgelegt die Kaiserkrone mit Bändern. Dieser höchste Dienstgrad in der Kaiserlichen Marine wurde im Jahr 1900 auf besonderen Wunsch der Marineleitung geschaffen, um eine Entsprechung zum Generalfeldmarschall des Heeres zu besitzen. Zunächst nahm Kaiser Wilhelm II. im Jahr 1900 selbst diesen Titel an. Der erste Großadmiral aus der Kriegsmarine war im Jahr 1905 Hans von Koester. |

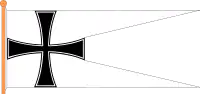

Breitwimpel des Deutschen Kaisers

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1895–1918 | Breitwimpel des Deutschen Kaisers | Aufgelegt auf ein Admiralskreuz das preußische Zepter gekreuzt mit einem Schwert. Darauf aufgelegt die Kaiserkrone ohne Bänder. Hierbei handelte es sich um das höchste Kommandozeichen der Kaiserlichen Marine, das nur auf persönlichen Befehl des Kaisers an die Stelle der Kaiserstandarte gesetzt wurde. |

Breitwimpel der Deutschen Kaiserin

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1908–1918 | Breitwimpel der Deutschen Kaiserin | Darstellung der Kaiserinnenkrone von 1888. Der Breitwimpel wurde nur auf Anordnung der Kaiserin gesetzt. Auf Schiffen im Großtopp, auf Booten am Bug. Beim Wehen des Breitwimpels der Kaiserin unterblieben paradieren, aufentern, salutieren, marschschlagen und Flaggenschmuck. Die Sicherheitswache trat nicht an, dagegen musste die an Deck befindliche Besatzung durch das Hornsignal „Stillgestanden!“ gerufen werden. |

Kommandoflaggen von Admiralen

Bis zum Jahr 1904 konnte die Flagge eines Admirals (ohne Kugeln) grundsätzlich auch von einem Vize- bzw. Konteradmiral geführt werden. Die unterschiedlichen Ränge wurden durch den Mast, an dem die Flagge gehisst wurde, angezeigt. Der Admiral hisste die Flagge am Großtopp, der Vizeadmiral diese am Vortopp (durch den Vortoppmann) und der Konteradmiral seine am Kreuztopp. Falls die Anzahl der Masten jedoch nicht ausreichte, wurden die Rangunterschiede durch Hinzufügen von einer – für den Vizeadmiral – bzw. zwei Kugeln – für den Konteradmiral – deutlich gemacht. Ab dem Jahr 1904 wurde bestimmt, dass der Vize- bzw. Konteradmiral immer Flaggen mit Kugeln zu führen hatte, wobei – sofern möglich – die Positionierung an den unterschiedlichen Masten beibehalten werden musste.

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1871–1918 | Kommandoflagge eines Admirals | |

| 1871–1918 | Kommandoflagge eines Vizeadmirals | |

| 1871–1918 | Kommandoflagge eines Konteradmirals | |

| 1904–1918 | Kommandoflagge eines Vizeadmirals des zweiten Geschwaders der aktiven Schlachtflotte | Bis zum Jahr 1904 wurden alle Flaggen nur mit schwarzen Kugeln geführt. Flaggoffiziere des ersten Geschwaders behielten auch nach 1904 schwarze Kugeln in ihren Kommandoflaggen. |

| 1904–1918 | Kommandoflagge eines Konteradmirals des zweiten Geschwaders der aktiven Schlachtflotte |

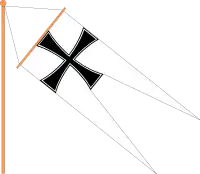

Marinestander

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1871–1918 | Kommodorestander | Geführt von einem Kapitän z. See und Kommodore, wenn er mindestens zwei Panzerschiffe auf Allerhöchsten Befehl unter seinem Kommando vereinigte. Der Stander war am Großtopp zu setzen. Bei Schiffen geringerer Leistungsfähigkeit musste der Stander am Vortopp gehisst werden. |

| 1871–1918 | Kommodorestander (für Schiffe geringerer Leistungsfähigkeit)[7] | Geführt von einem Kapitän z. See und Kommodore, wenn er Schiffe geringerer Leistungsfähigkeit befehligte und keine Möglichkeit bestand, den Stander am Vortopp zu hissen. |

| 1904–1918 | Kommodorestander für einen stellvertretenden Kommodore der zweiten Flotte[8] | Wie voriger Stander, jedoch der zweiten Kriegsflotte angehörig. |

| 1871–1918 | Dienstaltersstander | Entsprach dem Kommodorestander. Geführt vom dienstältesten, gleichrangigen Offizier bei auf Reede oder im Hafen liegenden Schiffen, wenn kein vorgesetzter Offizier anwesend war. In diesem Fall musste der Stander an der Rah des hinteren Mastes gesetzt werden. |

| 1871–1918 | Flottillenstander | Geführt von Seeoffizieren, die mit der Befehligung einer Flottille betraut waren, sofern diese nicht zum Zeigen eines Rangabzeichens berechtigt waren. |

| 1871–1918 | Divisionsstander | Geführt von Seeoffizieren, die mit der Befehligung einer Division betraut waren, sofern diese nicht zum Zeigen eines Rangabzeichens berechtigt waren. |

| 1902–1918 | Führerstander | Gehisst von Führern von Schiffsgruppen, die nicht zum Führen eines Rangabzeichens oder anderen Standers berechtigt waren. |

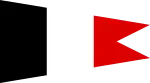

Kriegswimpel

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1871–1918 | Kriegswimpel | Auch Kriegsschiffwimpel genannt. Wurde von allen Schiffen geführt, die für die Kriegsmarine in Dienst gestellt worden waren und von einem aktiven oder zum aktiven Dienst herangezogenen Seeoffizier befehligt wurden, sofern dieser nicht zum Zeigen eines anderen Kommandozeichens berechtigt war. |

Flagge des Oberbefehlshabers der Streitkräfte in China

Gemäß Allerhöchster Order vom 21. August 1900 verlieh der Deutsche Kaiser ein besonderes Kommandozeichen an den Oberbefehlshaber der deutschen Eingreiftruppe in China, die während des so genannten Boxeraufstandes zusammen mit anderen europäischen Mächten und den USA eine Interventionstruppe stellte. Als Kommandeur dieser Truppe wurde der deutsche Generalfeldmarschall Graf Alfred von Waldersee eingesetzt. Das Kommandozeichen wurde auch als quadratische Standarte verwendet. Nach Rückkehr des deutschen Kontingents im September 1901 stellte man die Flagge in einem Berliner Museum aus.

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1900–1901 | Flagge des Oberbefehlshabers der Streitkräfte in China | Die Gösch der Kriegsschiffe mit gekreuzten Marschallstäben, die unter dem Eisernen Kreuz hervorragen. |

Sonstige Flaggen des Reichs

Die genannten Göschs wurden lediglich auf Kriegsschiffen und Schiffen gebraucht, die eine Dienstflagge führten. Sie wurden ausschließlich von zu Anker liegenden Schiffen gesetzt und auch dann nur zu besonderen, genau festgelegten Anlässen. Handelsschiffe konnten jede beliebige Gösch führen.

| Flagge | Datum | Verwendung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

.svg.png.webp) | 1896–1918 | Handelsflagge mit dem Eisernen Kreuz | Für Handelsschiffe, deren Kapitän Seeoffizier des Beurlaubtenstandes (heute: Reserveoffizier) ist. |

| 1871–1892 | Flagge der Regierungsfahrzeuge | Die deutsche Kriegsflagge mit einem blauen, klaren Anker in der inneren, unteren Ecke. Die genaue Bezeichnung lautete: Flagge der übrigen zum Ressort des Handels gehörigen Regierungsfahrzeuge. |

| 1871–1892 | Flagge der Zollfahrzeuge | Wie vorige, jedoch mit den zusätzlichen roten Buchstaben „KZ“, zwischen denen sich der Anker befand. |

| 1871–1892 | Flagge der Lotsenfahrzeuge | Die deutsche Kriegsflagge mit zwei gekreuzten, blauen, klaren Ankern in der inneren, unteren Ecke. |

| 1871–1892 | Flagge der Arbeitsfahrzeuge der Marine | Die deutsche Kriegsflagge mit vier roten, klaren, kreuzweise ausgerichteten Ankern in der inneren, unteren Ecke. Die genaue Bezeichnung lautete: Flagge der Last-, Arbeits- und gemieteten Fahrzeuge der Marine. |

| 1871–1892 | Gösch der Regierungsschiffe | Genaue Bezeichnung: Gösch der übrigen zum Ressort des Handels gehörigen Regierungsfahrzeuge. Das Symbol im weißen Streifen entsprach demjenigen der Heckflagge. |

| 1871–1892 | Gösch der Zollschiffe | Das Symbol im weißen Streifen entsprach demjenigen der Heckflagge. |

| 1871–1892 | Gösch der Lotsenfahrzeuge | Das Symbol im weißen Streifen entsprach demjenigen der Heckflagge. |

| 1871–1892 | Gösch der Arbeitsfahrzeuge | Genaue Bezeichnung: Gösch der Last-, Arbeits- und gemieteten Fahrzeuge der Marine. Das Symbol im weißen Streifen entsprach demjenigen der Heckflagge. |

| 1892–1918 | Reichs-Postamtsflagge | Die goldgelbe Kaiserkrone mit Bändern über einem gleichfarbigen Posthorn in ein weißes, kreisförmiges Mittelfeld gesetzt. Die Flagge wurde am Großtopp gehisst. Solange die Post an Bord war und sich das Schiff im Ankunftshafen befand, durfte die Postflagge auch als Gösch auf dem Bugspriet gesetzt werden. |

| 1893–1918 | Reichsdienstflagge der Kaiserlichen Marine | Die goldgelbe Kaiserkrone mit Bändern über einem gleichfarbigen unklaren Anker in ein kreisförmiges, weißes Mittelfeld gesetzt. Geführt von Fahrzeugen der Marine, die nicht zum Zeigen der Kriegsflagge berechtigt waren. Diese Flagge ersetzte die bis dahin vier unterschiedlichen Dienstflaggen der Marine. Die vier dazugehörigen Göschs wurden ersatzlos gestrichen. Die neue Dienstflagge durfte in verkleinertem Maßstab jedoch als Gösch auf dem Bugspriet oder dem Vordersteven geführt werden. Im Seedienstbereich der Küstenländer wurde diese Flagge mit zusätzlichen Emblemen des jeweiligen Landes sowie der Funktion ergänzt. |

| 1893–1918 | Dienstflagge für die Übrigen Verwaltungszweige des Reichs | Die goldgelbe Kaiserkrone mit Bändern in ein kreisförmiges, weißes Mittelfeld gesetzt. Geführt von Regierungsfahrzeugen, die nicht zum Zeigen der Kriegsflagge, der Reichsdienstflagge der Kaiserlichen Marine oder der Flagge des Auswärtigen Amts berechtigt waren. |

| 1871–1918 | Dienstflagge des Auswärtigen Amts | Der Reichsadler in ein kreisförmiges, weißes Mittelfeld gesetzt. Die Flagge war auch die Dienstflagge des Reichskolonialamts. |

Sonderflaggen für den Wassersport

Auf Grund der Begeisterung des Kaisers für den Segelsport wurde einigen Segel- und Yachtklubs die Führung besonderer Flaggen gestattet. Wilhelm II. war selbst Mitglied des Kaiserlichen Yachtklubs in Kiel. Insgesamt wurde es sechs Segel- und Yachtklubs erlaubt, die deutsche Nationalflagge mit besonderen Emblemen zu ergänzen. Dies geschah auf Allerhöchsten Erlass des Deutschen Kaisers und wurde jeweils in den Marineverordnungsblättern veröffentlicht und somit offiziell gemacht.

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1893–1918 | Flagge des Kaiserlichen Yachtklubs Kiel | Reichsdienstflagge der Marine mit folgenden Änderungen: ein Medaillon in der Form einer Ellipse von einem rechts geschlagenen Taukranz umgeben. Auf dem Schaft des Ankers liegt ein gelber Schild mit dem kaiserlich-deutschen Adler, der ein Hohenzollernschild auf der Brust trägt. |

| 1906–1918 | Flagge des Segelklubs „Rhe“ in Königsberg | Der preußische Adler aufgelegt auf ein Schild, dieses aufgelegt auf ein Schild mit dem Deutschordenskreuz. |

| 1911–1918 | Flagge des Großherzoglich Mecklenburgischen Jachtklubs in Rostock | Der Rostocker Greif auf einem Schild unterhalb einer Krone. Beides aufgelegt auf die mecklenburgische Fahne im inneren Obereck. |

| 1913–1918 | Flagge des Königlich Württembergischen Jachtklubs in Friedrichshafen | Das Stammwappen der Grafen von Württemberg aufgelegt auf ein Schild, darüber die Königskrone. |

| 1914–1918 | Flagge des Kaiserlichen Motorjacht-Klubs Berlin-Charlottenburg | Auf einen Anker aufgelegt ein Zahnrad sowie ein Wappenschild mit kaiserlich-deutschem Adler. Darüber die Kaiserkrone ohne Bänder, alles umgeben von einem Taukranz. |

| 1914–1918 | Flagge des Deutschen Seglerverbands in Hamburg | Der deutsche Adler auf ein Wappenschild gelegt. |

Sonderflaggen für besondere Anlässe

Wappenflaggen

Im Jahr 1905 gestaltete der Deutsche Kaiser zwei Wappenflaggen, die der Öffentlichkeit zeigen sollten, ob er sich an Bord eines Schiffes befand bzw. ob er bereit war, Besucher zu empfangen. Diese wurden kurz als Blaue Wappenflagge („Seine Majestät empfangen nicht“) sowie Gelbe Wappenflagge („Seine Majestät sind nicht an Bord“) bezeichnet. Die Wappenflaggen wurden auf halber Höhe des Großmastes gehisst und waren stets in Begleitung der Kaiserstandarte sowie Großadmiralsflagge zu zeigen.

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1905–1918 | Seine Majestät sind nicht an Bord | Wappen der Burggrafen von Nürnberg. |

| 1905–1918 | Seine Majestät empfangen nicht | Brustschild des kurbrandenburgischen Adlers für den Erzkämmerer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. |

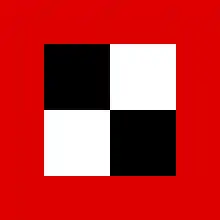

Toppflaggen

Der Kaiser gestattete zweien seiner Schiffe die Führung einer besonderen Toppflagge, die bei besonderen Anlässen gehisst werden durfte. Zum einen dem Panzerschiff Brandenburg, zum anderen dem Linienschiff Preußen.

| Flagge | Datum | Verwendung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1892–1918 | Toppflagge des Panzerschiffs Brandenburg | Die Kriegsflagge der ehemaligen Kur-Brandenburgischen Flotte. |

| 1906–1918 | Toppflagge des Linienschiffs Preußen | Die ehemalige Preußische Kriegsflagge mit dem aktuellen Adler der Reichskriegsflagge. |

Kirchenwimpel

Der Wimpel für Schiffsgottesdienste wurde an Bord von Schiffen der Kaiserlichen Marine gehisst, wenn Gottesdienste stattfanden. Dazu wurde die Heckflagge auf halbmast gesetzt (gedippt) und der Kirchenwimpel darüber gesetzt.

| Flagge | Datum | Verwendung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1871–1918 | Wimpel für Schiffsgottesdienste |

Armeeflaggen

| Flagge | Datum | Verwendung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1871–1918 | Flagge für den Stab eines Armee-Oberkommandos | |

| 1871–1918 | Flagge für den Stab eines Generalkommandos | |

| 1871–1918 | Flagge für den Stab einer Division |

Kolonialflaggen

Die in den Kolonien zu Lande in der Regel verwendete Flagge war die National- und Handelsflagge, die sowohl von privater als auch von staatlicher Seite – bis zur Einführung spezieller Flaggen – eingesetzt wurde.

| Flagge | Datum | Verwendung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1892–1918 | Dienstflagge des Reichskolonialamts | Der Reichsadler in ein kreisförmiges, weißes Mittelfeld gesetzt. Die Flagge war auch die Dienstflagge des Auswärtigen Amts. |

| 1893–1918 | Lotsenverwaltung in den Schutzgebieten | Dienstflagge des Reichskolonialamts mit den roten Buchstaben „LV“ im schwarzen Streifen, zwischen den Buchstaben ein gelber, unklarer Anker. |

| 1893–1918 | Zollverwaltung in den Schutzgebieten | Wie vorige, jedoch mit den Buchstaben „ZV“. |

| 1871–1892 | Flagge der Postschiffe | Die deutsche Kriegsflagge mit einem goldfarbenen Posthorn in der inneren, unteren Ecke. |

| 1871–1892 | Gösch der Postschiffe | Bis 1892 fuhren Postschiffe mit eigenem Gösch. Im weißen Streifen ein goldfarbenes Posthorn. |

| 1891–1918 | Flagge des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika | Der Reichsadler ohne Kaiserkrone und ohne Kette in den weißen Mittelstreifen gesetzt. Gouverneure anderer Kolonien führten keine eigene Flagge. Dieses Kommandozeichen wurde nur zur See geführt: Auf Schiffen der Kaiserlichen Marine bzw. des Gouverneurs am Heck, in Booten am Bug. Die dem Gouvernement unterstellten Regierungsfahrzeuge hatten die Dienstflagge der übrigen zum Ressort des Handels gehörigen Regierungsfahrzeuge zu führen. (Bis zum 8. November 1892, als diese Dienstflagge wegfiel und in diesem Fall durch die Dienstflagge des Reichskolonialamts (ggf. mit zusätzlichen Buchstaben „LV“ oder „ZV“) ersetzt wurde.) Speziell für Deutsch-Ostafrika wurde am 21. August 1893 durch Allerhöchste Order bestimmt, dass von diesem Zeitpunkt an von allen Regierungsbehörden die Reichskriegsflagge zu führen ist. |

| 1898–1918 | Flagge des Gouverneurs des Pachtgebiets von Kiautschou | Identisch mit der Gouverneursflagge von Deutsch-Ostafrika. Es galten grundsätzlich die gleichen Bestimmungen wie bei voriger Flagge, lediglich die Salutregelung unterschied sich etwas. |

| 1878–1894 | Flagge der Ralik-Inseln (Marschallflagge) | „Halboffiziell“ auf der Inselgruppe verwendete Flagge, die vom deutschen Schiffskapitän Karl Bartholomäus von Werner den dortigen Häuptlingen verliehen wurde. 1894 wurde sie durch den Landeshauptmann verboten. |

Geplante Flaggen für die Deutschen Kolonien

Für die Deutschen Kolonien wurden auf Anregung des damaligen Staatssekretärs des Reichskolonialamts Wilhelm Solf im Jahr 1914 Entwürfe für Wappen und Flaggen vorgelegt. Diese wurden vom Kaiser geprüft und ihnen größtenteils ohne Einwände zugestimmt. Da der Kriegsbeginn unmittelbar bevorstand, kam es nicht mehr zu einer Verwirklichung der Pläne. Die Wappen und Flaggen wurden somit niemals in den Kolonien verwendet. Farbabbildungen der Wappen existieren nur in einer in den 1930er Jahren veröffentlichten Postkartenserie sowie im Deutschen Kolonialkalender für das Jahr 1940. Aus einem Artikel in den Afrika-Nachrichten aus dem Jahr 1933[9] geht hervor, dass die Wappenschilde auf den Flaggen ohne Krone und ohne das in den Wappenentwürfen vorgesehene zusätzliche Feld mit einem Reichsadler dargestellt werden sollten.

| Flagge | Datum | Landesteil | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| Deutsch-Ostafrika | Silberner Löwenkopf auf rotem Grunde. | |

| Deutsch-Kamerun | Silberner Elefantenkopf auf rotem Grunde. | |

| Togoland | Stilisierte Ölpalme mit einer heraldischen Schlange auf beiden Seiten auf grünlich bis silberfarbenem Grunde. | |

| Deutsch-Südwestafrika | Silberner Ochsenkopf auf blauem Grunde mit einem darüber liegenden Diamanten. | |

| Deutsch-Samoa | Drei silberfarbene Hügel mit stilisierten Kokospalmen auf rotem Grunde mit Wellen in blau und silber. | |

| Deutsch-Neuguinea | Heraldischer Paradiesvogel auf grünem Grunde. |

Reichsland Elsaß-Lothringen

Die in den Reichslanden offiziell verwendete Flagge war die deutsche Nationalflagge. Inoffiziell war im Elsass die traditionelle rot-weiße Landesfahne beliebt und wurde bei dekorativen Beflaggungen und als Postkartenmotiv häufig verwendet, teils aber auch als Zeichen des Protestes gegen die deutsche Annexion aufgefasst.[10]

Im Jahr 1911 wurde eine eigene Landesverfassung für Elsaß-Lothringen eingeführt; im Jahr darauf schlug das neu geschaffene Landesparlament die Einführung einer elsaß-lothringischen Landesflagge vor. Der Landtag des Reichslandes Elsaß-Lothringen nahm am 25. Juni 1912 einstimmig den in einem Ausschuss erarbeiteten Vorschlag einer rot-weiß gestreiften Flagge an, die im linken Obereck ein gelbes Lothringerkreuz trug. Der Beschluss wurde von den kaiserlichen Regierungsstellen allerdings nie umgesetzt, so dass es zu keiner Änderung kam. Die Flagge wurde privat und zu halboffiziellen Anlässen oft gehisst. Sie war bei deutschen Behörden und Militärs nicht gern gesehen, wurde aber teils auch noch zu Kriegszeiten toleriert.[11][12]

Die Flucht des deutschen Kaisers Wilhelm II. und der Waffenstillstand von Compiègne führten Anfang November 1918 zur faktischen Selbstständigkeit Elsass-Lothringens. Am 12. November 1918 erklärte sich das Land für unabhängig und die Landesflagge von 1912 zur elsaß-lothringischen Nationalflagge. Mit der Besetzung Straßburgs durch französische Truppen am 21. November, der Anschlusserklärung an Frankreich am 6. Dezember 1918 und der Auflösung des Landes Elsaß-Lothringen am 17. Oktober 1919 durch die französische Zentralregierung ging diese Flagge unter. Sie behielt aber in den folgenden Jahrzehnten eine gewisse Bedeutung als Identifikationssymbol der elsässischen Autonomiebewegung, deren Vertreter ihre rot-weißen Fahnen gelegentlich weiter in der Form mit Lothringerkreuz verwendeten.[13]

| Flagge | Datum | Verwendung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

.svg.png.webp) | 1870–1918 | Flagge für die Reichslande | Die deutsche Nationalflagge. |

| 1892–1918 | Dienstflagge für staatliche Einrichtungen im Reichslande | Die Reichsdienstflagge des Auswärtigen Amts mit dem 1891 angenommenen gekrönten Wappenschild von Elsaß-Lothringen im inneren Obereck. Die Flagge wurde am 29. Dezember 1892 angenommen. |

| 1912/1918 | Flaggenentwurf von 1912, Nationalflagge im November 1918 | Am 25. Juni 1912 vom Landtag beschlossene, regierungsamtlich jedoch nicht eingeführte Flagge für die Reichslande; Flagge der unabhängigen Republik Elsaß-Lothringen (12. November 1918 bis 21. November 1918). |

Dekorationsflaggen

Dekorationsflaggen waren im Kaiserreich sehr beliebt. Am weitesten verbreitet war die so genannte Reichsadlerflagge, die die schwarz-weiß-roten Farben mit dem Reichsadler kombinierte. An Stelle des Reichsadlers wurden aber auch Darstellungen des Kaisers, der kaiserlichen Familie und komplexe Kombinationen aus diesen Elementen verwendet. In allen Fällen handelte es sich um inoffizielle Flaggen, die von allen Privatpersonen im Kaiserreich verwendet werden durften. Die Flaggen wurden zum Beispiel von Hotels zur Ausschmückung der Fassade eingesetzt. Es handelte sich um reine Dekorationsflaggen ohne offizielle Funktion.

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| Reichsadlerflagge | Die Nationalflagge mit einem verbreiterten, weißen Mittelstreifen und einem darin befindlichen, nach links versetzten Reichsadler. | |

| Reichsadlerflagge (Variante) | Flagge mit breitem weißen Mittelstreifen und einem darin befindlichen, nach links versetzten Reichsadler. An die Stelle des oberen und unteren Streifens treten in den Farben der Nationalflagge längs gestreifte Bordüren. | |

| Reichsadlerflagge (Variante) | Die Nationalflagge mit einem verbreiterten, weißen Mittelstreifen und einem darin befindlichen, zentral und vergrößert dargestellten Reichsadler. | |

| Dekorationsflagge | Nationalflagge mit Abbildung des Kaisers. |

Königreiche

| Flagge | Datum | Landesteil | Beschreibung |

|---|---|---|---|

.svg.png.webp) | seit 1878 (offiziell) | Königreich Bayern | Landesflagge |

.svg.png.webp) | 1803–1892 | Königreich Preußen | Flagge des Königreichs |

.svg.png.webp) | 1892–1918 | Königreich Preußen | Landesflagge |

| 1892–1918 | Königreich Preußen | Bürgerliche Flagge |

| 1894–1918 | Königreich Preußen | Dienstflagge für Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude der Marine |

| 1894–1918 | Königreich Preußen | Flagge der Zollverwaltung |

| 1894–1918 | Königreich Preußen | Flagge der Lotsenverwaltung |

| 1894–1918 | Königreich Preußen | Flagge der Fischereiaufsicht |

| 1906–1918 | Königreich Preußen | Preußische Kriegs- und Dienstflagge |

| (?)–(?) | Königreich Preußen | Preußische Dienstflagge für Binnengewässer |

.svg.png.webp) | 1815–1918 | Königreich Sachsen | Landesflagge |

| 1896–1918 (vor 1896 bereits inoffiziell) | Königreich Württemberg | Landesflagge |

Großherzogtümer

| Flagge | Datum | Landesteil | Beschreibung |

|---|---|---|---|

.svg.png.webp) | 1871–1891 | Großherzogtum Baden | Bürgerliche Flagge |

.svg.png.webp) | 1891–1918 | Großherzogtum Baden | Bürgerliche Flagge |

| bis 1918 | Großherzogtum Hessen | Bürgerliche Flagge |

| 1839–1903 | Großherzogtum Hessen | Staatsflagge |

| 1855–1918 | Mecklenburg | Landesflagge zur See |

| 1863–1918 | Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz | Landesflagge |

| 1895–1918 | Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin | Dienstflagge für Mecklenburg-Schwerinsche Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude für Seeschiffahrt |

| 1896–1918 | Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin | Flagge der Zollverwaltung |

| 1896–1918 | Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin | Flagge der Fischereiaufsicht. Mecklenburg-Schwerin machte keinen Gebrauch von einer Flagge für die Lotsenverwaltung. |

| 1900–1918 | Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin | Dienstflagge für Mecklenburg-Schwerinsche Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude für Binnenschiffahrt |

| 1774–1918 | Großherzogtum Oldenburg | Bürgerliche Flagge |

| 1902–1918 | Großherzogtum Oldenburg | Dienstflagge für Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude der Marine Oldenburgs |

| 1902–1918 | Großherzogtum Oldenburg | Flagge der Fischereiaufsicht. Oldenburg machte keinen Gebrauch von Flaggen für die Zoll- und Lotsenverwaltung |

.svg.png.webp) | 1813–1897 | Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach | Landes-Flagge,

1885 bis 1897 schrittweiser Übergang zu Schwarz-Gelb-Grün |

| 1897–1920 | Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach | Landes-Flagge bis 1920, 1918 kurzzeitig aufgehoben,

1920 bis 1922 (kaum verwendete) Gebietsflagge |

Herzogtümer

| Flagge | Datum | Landesteil | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1863–1918 | Herzogtum Anhalt | Landes-Flagge (bis 1935 in Gebrauch) |

| 1830–1918 | Herzogtum Braunschweig | Landes-Flagge (bis 1935 in Gebrauch) |

.svg.png.webp) | 1832–1918 | Herzogtum Sachsen-Altenburg | Landes-Flagge, Ursprünglich als Weiß-Grün bestimmt, zwischenzeitlich aber vorrangige Verwendung von Grün-Weiß, 1888 bis 1895 schrittweiser Übergang zu Weiß-Grün, was letztlich bis 1920 Landesfarbe blieb,

1920 bis 1922 Gebietsflagge |

.svg.png.webp) | 1830–1918 | Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha | Landes-Flagge von etwa 1830 bis 1920

1920 bis 1922 Gebietsflagge |

.svg.png.webp) | 1880–1918 | Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha | Flagge der Behörden bis mindestens 1918 (aber nie offiziell festgelegt) |

.svg.png.webp) | 1835–1918 | Herzogtum Sachsen-Meiningen | Landes-Flagge von 1818 bis 1920, ursprünglich zwar als Weiß-Grün festgelegt, aber in der Praxis Verwendung Grün-Weiß, was 1897 vom Herzog so bestätigt wurde, 1918 kurzzeitig abgeschafft,

1920–1923 Gebietsflagge |

Fürstentümer

| Flagge | Datum | Landesteil | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| ca. 1858– ca. 1880 | Fürstentum Lippe | Landes-Flagge |

| ca. 1880–1918 | Fürstentum Lippe | Landes-Flagge |

| ca.

1820–1918 |

Fürstentum Reuß ältere Linie | Landes-Flagge

1920 bis 1922 Gebietsflagge |

| ca.

1820–1918 |

Fürstentum Reuß jüngere Linie | Landes-Flagge

1920 bis 1922 Gebietsflagge |

| (?)–ca. 1880 | Fürstentum Schaumburg-Lippe | Landes-Flagge |

| ca. 1880–1918 | Fürstentum Schaumburg-Lippe | Landes-Flagge (verwendet bis 1935) |

| ca.

1815–1918 |

Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt | Landes-Flagge

1920 bis 1922 Gebietsflagge |

| ca.

1815–1918 |

Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen | Landes-Flagge

1920 bis 1922 Gebietsflagge |

.svg.png.webp) | ca. 1830–1918 | Fürstentum Waldeck und Pyrmont | Landes-Flagge (verwendet bis 1929) |

Freie und Hansestädte

| Flagge | Datum | Bezeichnung | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1891–1918 | Staatsflagge Freie Hansestadt Bremen | „Die Staatsflagge ist von Rot und Weiss mindestens achtmal gestreift und längs des Flaggenstocks mit der den Streifen entsprechenden Zahl abwechselnd roter und weisser Würfel in zwei Reihen gesäumt. Die Zahl der roten und die der weissen Streifen soll stets eine gerade sein. In der Mitte hat die Flagge ein viereckiges weisses Feld, in dem, falls sie mindestens zwölfmal gestreift ist, das große Wappen erscheint, jedoch mit der Abänderung, dass an Stelle der Krone ein gekrönter Helm mit rot und weisser Helmdecke tritt; die Helmzier bildet ein nach rechts gewandter, wachsender Löwe, der mit den Pranken den Wappenschlüssel, den Bart nach links gekehrt, senkrecht hält. Wenn die Flagge nur achtfach gestreift ist, so erhält das Mittelfeld das mittlere Wappen.“[5] |

| 1891–1892 | Dienstflagge für Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude der Marine, Bremen | Staatsflagge Bremens mit dem Mittleren Wappen und einem blauen Anker in der linken oberen Ecke. |

| 1895–1918 | Dienstflagge für Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude der Marine, Bremen | Reichsdienstflagge der Kaiserlichen Marine mit dem mittleren Wappen Bremens im linken Obereck. |

| 1895–1918 | Dienstflagge der Zollverwaltung Bremen | Die Bremer Dienstflagge mit den zusätzlichen Buchstaben „ZV“. |

| 1895–1918 | Dienstflagge der Lotsenverwaltung Bremen | Die Bremer Dienstflagge mit den zusätzlichen Buchstaben „LV“. Bremen machte keinen Gebrauch von einer speziellen Flagge für die Fischereiaufsicht. |

| seit dem 18. Jh. | Landesflagge der Freien Hansestadt Hamburg | „Das rote Flaggentuch im Grössenverhältnisse 1:2, zeigt die weisse Burg des Wappenbildes, deren Achse circa 1/3 der Flaggenlänge vom Flaggenstock entfernt ist. Sie wird von den Handelsschiffen neben der deutschen Nationalflagge gehisst.“[5] |

| 1894(?)–1918 | Staatsflagge der Freien Hansestadt Hamburg | „Das Flaggentuch (1:2) zeigt die weisse Burg auf einem blauen Anker mit gelbem Ankerstock gelegt, die Achse des Ankers circa 2/7 der Flaggenlänge vom Flaggenstockrande entfernt. Sie wird von den hamburgischen Staatsfahrzeugen, die nicht oder nur ausnahmsweise im Gebiete der Seeschiffahrt verkehren, geführt.“[5] |

| 1894–1918 | Dienstflagge für Regierungsfahrzeuge und Gebäude der Marine Hamburgs | Reichsdienstflagge der Kaiserlichen Marine mit dem Wappen der Hamburger Staatsflagge im linken Obereck. Hamburg machte offenbar keinen Gebrauch von speziellen Flaggen für die Zoll- und Lotsenverwaltung sowie für die Fischereiaufsicht. |

| 1890–1918 | Staatsflagge der Freien und Hansestadt Lübeck | „Die Staatsflagge zeigt ein von Weiß über Rot geteiltes Flaggtuch, mit einem weißen Ausschnitt im roten Streifen, in dem der lübische Doppeladler zu stehen kommt.“[5] |

| 1895–1918 | Dienstflagge für Staatsfahrzeuge und Staatsgebäude der Seeschifffahrt, Lübeck | Reichsdienstflagge der Kaiserlichen Marine mit dem Lübecker Doppeladler im linken Obereck. |

| 1895–1918 | Dienstflagge der Zollverwaltung Lübeck | Die Lübecker Dienstflagge mit den zusätzlichen Buchstaben „ZV“. |

| 1895–1918 | Dienstflagge der Lotsenverwaltung Lübeck | Die Lübecker Dienstflagge mit den zusätzlichen Buchstaben „LV“ |

| 1895–1918 | Dienstflagge der Fischereiaufsicht Lübeck | Die Lübecker Dienstflagge mit den zusätzlichen Buchstaben „FA“. |

| 1903–1918 | Staatsflagge für Staatsfahrzeuge der Binnenschiffahrt, Lübeck | Staatsflagge Lübecks mit einem goldfarbenen, klaren Anker in der unteren linken Ecke. Dieser war von „Nordwest“ nach „Südost“ gedreht. |

Flaggen der preußischen Provinzen

| Flagge | Datum | Provinz | Beschreibung |

|---|---|---|---|

| 1882–1918 | Provinz Brandenburg | Landes-Flagge der Provinz Brandenburg. |

| 1882–1918 | Provinz Ostpreußen | Landes-Flagge der Provinz Ostpreußen. |

| 1882–1918 | Provinz Westpreußen | Landes-Flagge der Provinz Westpreußen. |

| 1882–1918 | Provinz Pommern | Landes-Flagge der Provinz Pommern |

| 1882–1918 | Provinz Schlesien | Landes-Flagge der Provinz Schlesien |

| 1882–1918 | Provinz Posen | Landes-Flagge der Provinz Posen |

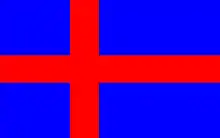

.svg.png.webp) | 1882–1918 | Provinz Rheinland | Landes-Flagge der Provinz Rheinland |

| 1882–1918 | Provinz Westfalen | Landes-Flagge der Provinz Westfalen |

| 1882–1918 | Provinz Sachsen | Landes-Flagge der Provinz Sachsen |

| 1882–1918 | Provinz Hannover | Landes-Flagge der Provinz Hannover |

| 1882–1918 | Provinz Hessen-Nassau | Landes-Flagge der Provinz Hessen-Nassau |

| 1882–1918 | Provinz Schleswig-Holstein | Landes-Flagge der Provinz Schleswig-Holstein |

Siehe auch

- Flagge Deutschlands

- Flaggen und Wappen der Bundesstaaten des Deutschen Kaiserreichs

- Flaggen und Wappen der Länder der Bundesrepublik Deutschland

- Liste der Flaggen der Weimarer Republik

- Liste der Flaggen deutscher Gesamtstaaten

- Liste der Flaggen deutscher Länder

- Liste der Flaggen und Wappen der Provinzen Preußens

Literatur

- Jürgen Arndt (Hrsg.): Wappen und Flaggen des Deutschen Reiches und seiner Bundesstaaten (1871–1918). Nach den Tafeln von Hugo Gerald Ströhl (= Die bibliophilen Taschenbücher, Nr. 81). Dortmund, Harenberg Kalender 1979, ISBN 978-3-921846-81-0 (Nachdruck der Originaltafeln Ströhls von 1872/1904).

- Rüdiger F. Dreyhaupt: Deutsche Nationalflaggen vom Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg. Teil III: Norddeutscher Bund und Deutsches Reich bis 1918 (mit 9 Farbtafeln). In: Der Flaggenkurier. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Flaggenkunde, Nr. 9 (Mai 1999), Berlin 1999, S. 4–19. Text mit Ergänzungen und ohne Abb. veröffentlicht auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Flaggenkunde, abgerufen am 24. Mai 2014.

- Jörg M. Karaschewski: Wappen und Flaggen in den deutschen Kolonien. Wolfenbüttel, Melchior Verlag 2011, ISBN 978-3-942562-51-5.

- Jörg M. Karaschewski: Flaggen im deutschen Kaiserreich. Norderstedt, Books on Demand 2008, ISBN 978-3-8370-1966-7.

- Ekkehard Kuhn: Einigkeit und Recht und Freiheit. Die nationalen Symbole der Deutschen. Berlin, Ullstein Verlag 1991, ISBN 978-3-550-07800-2.

- Harry D. Schurdel: Flaggen und Wappen Deutschlands. Länderkunde. Regenstauf, Battenberg/Weltbild 1998, ISBN 978-3-89441-136-7.

- Hild, Jens: Anmerkungen zur Landesfarben-Übersicht der thüringischen Staaten. In: Der Flaggenkurier. Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Flaggenkunde. 20. Jahrgang, Nr. 39 (Juni 2014) S. 40–42.

Weblinks

- Flags of the world – German Empire 1871–1918

- Farbtafel in Meyers Großes Konversations-Lexikon, 6. Auflage (1905)

- Farbtafel in Meyers Kleines Konversationslexikon, 5. Auflage (1892)

- Farbtafel in Brockhaus Konversations-Lexikon (1892)

Einzelnachweise

- Hugo Gerard Ströhl (Hrsg.): Deutsche Wappenrolle. Stuttgart 1897, S. 80.

- Es existiert eine Angabe von Dreyhaupt flaggenkunde.de, dass die Anzahl der Adler in späteren Jahren auf 18 reduziert wurde. Karaschewski, 2008, erwähnt dagegen eine solche Reduzierung nicht.

- Hugo Gerard Ströhl (Hrsg.): Deutsche Wappenrolle. Stuttgart 1897, S. 83.

- Ströhl: Deutsche Wappenrolle, S. 84.

- Ströhl: Deutsche Wappenrolle, S. 87.

- Nach Dreyhaupt flaggenkunde.de soll diese Version kurzfristig Verwendung gefunden haben.

- Angaben nach Karaschewski, 2008. Dreyhaupt ist dagegen der Auffassung, dass es sich bei diesem Stander um denjenigen des Stellvertreters eines Flaggoffiziers oder Kommodores handelt. flaggenkunde.de

- Angaben nach Dreyhaupt (1999), der den Stander ohne weiteren Kommentar auf einer Flaggentafel zeigt.

- Gustav Engel (Hrsg.): Afrika-Nachrichten. Illustrierte Kolonial- und Auslands-Zeitung (IKAZ). Das Blatt der Kolonial- und Auslanddeutschen. Koloniales Zentralorgan. Organ großer Verbände. 14. Jahrgang, Nr. 3 (1. Februar 1933), Leipzig 1933.

- Beispiele bei Jean-Georges Trouillet: Le drapeau alsacien. Editions Nord-Alsace, Haguenau 2007, S. 57 ff. (Kurzfassung in deutscher Übersetzung online).

- C. H. Bill: Die Adelsgenossenschaft in den Reichslanden Elsaß-Lothringen. Zur Geschichte einer zweifachen Grenzlandesabteilung der Westmark von 1888 bis 1918. In: Nobilitas, 10. Jg., Folgen 48 und 49, Sonderburg 2007, S. 195–236, siehe unpaginierte Onlineveröffentlichung beim Institut Deutsche Adelsforschung, Zitat mit Anm. 119.

- Vgl. auch die Darstellung von Maurice Betz in Rouge et Blanc (1923), referiert in Julia Schroda: Nationaler Anspruch und regionale Identität im Reichsland Elsass-Lothringen im Spiegel des französischsprachigen Elsassromans (1871-1914). Peter Lang, Bern 2008, S. 450.

- Vgl. Jean-Georges Trouillet: Le drapeau alsacien. Editions Nord-Alsace, Haguenau 2007 (deutsche Kurzfassung).