Gewöhnlicher Erdrauch

Der Gewöhnliche Erdrauch (Fumaria officinalis), auch Gemeiner Erdrauch, früher auch Taubenkropf und Ackerraute genannt, ist die in Mitteleuropa häufigste Pflanzenart der Gattung Erdrauch (Fumaria).

| Gewöhnlicher Erdrauch | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

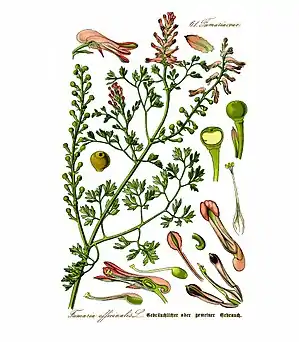

Gewöhnlicher Erdrauch (Fumaria officinalis) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Fumaria officinalis | ||||||||||||

| L. |

Merkmale

Es handelt sich um eine einjährige krautige Pflanze, die aufrecht bis aufsteigend, jedoch nicht kriechend oder kletternd wächst. Ihre Stängel erreichen Längen zwischen 10 und 50 cm.

Die Laubblätter sind fiedrig zusammengesetzt mit stumpf lanzettlichen Fiedern, die schmaler als bei den meisten anderen Erdraucharten sind. Wie der Stängel sind auch die Blätter kahl und bläulich-grün. Dadurch wirkt ein Bestand von weitem „rauchähnlich“ (Name!).

Der traubige Blütenstand ist 20- bis 40-blütig und einschließlich des Blütenstandschaftes 3 bis 7 cm lang. Die zwittrigen Blüten sind zygomorph. Die zwei Kelchblätter sind 1,5 bis 3,5 mm lang und 1 bis 1,5 mm breit, aber fallen leicht ab. Vier Kronblätter bilden die Krone, die rosa bis purpurn, an der Spitze oft dunkelrot bis schwarz gekrönt und in der Regel 8 bis 9 mm lang ist. Der Sporn weist eine Länge von etwa 2,5 mm auf. Die einsamigen Nussfrüchte sind 2 (bis 3) mm lang und sitzen auf einem aufrechten Stiel.

Die Blütezeit reicht von Mai bis November.

Die Chromosomenzahl beträgt bei der subsp. officinalis 2n = 14, 28 oder 32, bei der subsp. wirtgenii 2n = 48.[1]

Giftigkeit

Der Gewöhnliche Erdrauch ist in allen Teilen giftig. Hauptwirkstoffe sind Alkaloide wie Protopin, Sinactin, Cryptopin und einige andere zum Teil noch unbekannte Alkaloide.

Ökologie

Beim Gewöhnlichen Erdrauch liegt Thigmonastie vor d. h. die Blattstiele sind bei Berührung reizbar; dadurch können sie sich auf eine Unterlage stützen oder diese sogar umwinden. Ein Wachsüberzug über Teile der Pflanze wirkt wasserabstoßend. Wasserüberschüsse werden aber auch durch nächtliche Wasserabgabe d. h. durch Guttation abgeführt. Die Pflanze wurzelt 20–60 cm tief.

Die zwittrigen Blüten werden in der Regel durch Insekten bestäubt, aber auch eine Selbstbestäubung ist möglich.

Die Nussfrüchte unterliegen zunächst der Schwerkraftausbreitung und können dann als Regenschwemmlinge weiter fortgetragen werden. Die Samen werden durch Ameisen verbreitet (Myrmechorie).

Entsprechend den ökologischen Zeigerwerten nach Ellenberg weist die Halbschattenpflanze auf warmgemäßigtes Seeklima und gleichmäßig leicht feuchte Gebiete hin. Außerdem lässt sie auf schwach saure, stickstoffreiche Böden schließen.

Es handelt sich bei dieser Art um einen Kulturbegleiter seit der jüngeren Steinzeit (Archäophyt).

Vorkommen

Ursprünglich war diese Art in der gemäßigten und mediterranen Zone Eurasiens beheimatet. Heute ist sie fast weltweit verschleppt, tritt in den Tropen und Subtropen aber nur selten auf.[2]

Diese Art gilt als Nährstoffanzeiger. Sie wächst auf bearbeitetem Boden wie in Gärten, auf Äckern oder Weinbergen oder an Ruderalstellen, wo sie überall häufig ist. Dabei tritt sie in kleinen Gruppen oder als Einzelexemplar auf. Sie gedeiht auf frischen, basenreichen, milden bis mäßig sauren, humosen lockeren Lehmböden. Sie ist in Mitteleuropa eine Charakterart des Verbands Fumario-Euphorbion.[1]

Systematik

Fumaria officinalis wurde 1753 von Carl von Linné in Species Plantarum erstveröffentlicht.[3]

Der Gewöhnliche Erdrauch wird in drei Unterarten untergliedert:[2]

- Fumaria officinalis subsp. cilicica (Hausskn.) Lidén (Syn.: Fumaria cilicica Hausskn.): Die Trauben sind 30- bis 80-blütig. Die Frucht besitzt ein deutliches, nicht abfallendes Spitzchen. Diese Unterart kommt in der östlichen Türkei, in Syrien, im Libanon und im Irak vor.[2]

- Fumaria officinalis L. subsp. officinalis: Die Trauben sind 10- bis 45-blütig. Die Kelchblätter sind (2 bis) 2,5 bis 3 mm lang. Die vorne gestutzte Frucht besitzt kein Spitzchen. Dies ist die allgemein verbreitete Unterart.

- Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (W.D.J. Koch) Arcang. (Syn.: Fumaria wirtgenii W.D.J. Koch): Die Trauben sind nur 10- bis 25-blütig. Die Kelchblätter sind 1,5 bis 2 (bis 2,5) mm lang. Die nur 7 bis 8 mm lange Krone ist hellpurpurn. Die Frucht ist kurz bespitzt. Sie kommt in Marokko, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Österreich und im früheren Jugoslawien vor.[2]

Inhaltsstoffe

Als Inhaltsstoffe sind bekannt: Benzylisochinolin-Alakaloide wie Scoulerin, Protopin (auch Fumarin genannt) und Fumaricin, das teilweise an Fumarsäure gebunden ist; weiterhin Caffeoyläpfelsäure und Flavonoide.

Verwendung als Heilpflanze

Als Arzneimittel wurde früher vor allem der Presssaft (Erdrauchsaft) aus dem frischen Kraut und werden heute meist die getrockneten blühenden Pflanzen eingesetzt. Erdrauchkraut als Tee verwendet man als Spasmolytikum bei krampfartigen Beschwerden im oberen Verdauungstrakt, insbesondere im Bereich der Gallenblase und der Gallenwege. Für die Droge werden dabei neben krampflösenden auch regulierende Eigenschaften auf den Gallenfluss angegeben. Abführende Effekte wurden schon immer in der Volksheilkunde bei Verstopfung genutzt und eine gewisse harntreibende Wirkung bei chronischen Hautleiden. Diese Anwendung wurde in der Schulmedizin aufgegriffen und führte zum Einsatz synthetisch hergestellter Ester der Fumarsäure in der (unter ärztlicher Aufsicht durchgeführten) Therapie von Psoriasis.

Im September 1986 veröffentlichte die Kommission E des ehemaligen Bundesgesundheitsamtes eine Monographie über Erdrauchkraut. Darin wurde die Anwendung von Zubereitungen aus dem Kraut zur Behandlung von krampfartigen Beschwerden im Bereich der Gallenblase und der Gallenwege sowie des Magen-Darm-Traktes befürwortet.[4][5]

Abbildungen

Geschichte

Die im 1. Jahrhundert von Dioskurides und Plinius beschriebene Pflanze kapnós bzw. capnos (eigentlich „Rauch“) lässt sich als Fumaria officinalis deuten. Ihr auf die Augenlider aufgestrichener Saft sollte das Wiederwachsen der aus den Lidern ausgezogenen Haare verhindern. Der Saft sollte die Augen klar machen und wie der Rauch Tränenfluss bewirken.[6] Möglich ist auch ein Bezug zur Augenreizung beim Verbrennen der Pflanze oder eine Benennung aufgrund der graugrünen, wie angeräuchert aussehenden Blätter.[7][8][9]

Innerlich angewendet sollte der Erdrauch „verbrannte Cholera“ durch den Harn austreiben, Stuhlverstopfung beheben und den Magen kräftigen.

Die arabischen Ärzte des Mittelalters übernahmen diese Wirkungsangaben und fügten hinzu, dass der Erdrauch durch „Blutreinigung“ juckende Hautkrankheiten heile. Im Deutschen wurde der Erdrauch seit dem Mittelalter auch „Taubenkropf“, „Katzenkörbel“, „Erdgalle“ und „Ackerraute“ genannt.[10][11][12]

In der nordeuropäischen Volksmedizin des 15. Jahrhunderts und in den Kräuterbuchinkunabeln wurde besonders hervorgehoben, dass Zubereitungen aus Erdrauchsaft im Bad eingenommen vor „Aussatz, Krätzigkeit und Räudigkeit“ bewahren sollten. Mit Wolfsmilch vermischt sollte Erdrauchsaft Wasseransammlungen beseitigen.[13] Diese Anwendungsempfehlungen wurden in die Bücher der Väter der Botanik übernommen.

Quellen

- Antike – Spätantike: Dioskurides 1. Jh.[14] --- Plinius 1. Jh.[15] --- Galen 2. Jh.[16]

- Arabisches Mittelalter: Avicenna 11. Jh.[17] --- Konstantin 11. Jh.[18] --- Circa instans 12. Jh.[19] --- Pseudo-Serapion 13. Jh.[20] --- Ibn al-Baitar 13. Jh.[21]

- Lateinisches Mittelalter: Michael Puff 15. Jh.[22] --- Herbarius Moguntinus 1484[23] --- Gart der Gesundheit 1485[24] --- Hortus sanitatis 1491[25] --- Hieronymus Brunschwig 1500[26]

- Neuzeit: Otto Brunfels 1532[27] --- Hieronymus Bock 1539[28] --- Leonhart Fuchs 1543[29] --- Mattioli / Handsch / Camerarius 1586[30] --- Nicolas Lémery 1699/1721[31] --- Onomatologia medica completa 1755[32] ---William Cullen 1789/90[33] --- Hecker 1814/15[34]

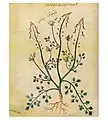

Historische Abbildungen

Wiener Dioskurides 6. Jahrhundert

Wiener Dioskurides 6. Jahrhundert Herbarius Moguntinus 1484

Herbarius Moguntinus 1484 Gart der Gesundheit 1485

Gart der Gesundheit 1485 Hortus sanitatis 1491

Hortus sanitatis 1491 Otto Brunfels 1532

Otto Brunfels 1532 Leonhart Fuchs 1543

Leonhart Fuchs 1543 Hieronymus Bock 1546/52

Hieronymus Bock 1546/52 Mattioli / Handsch / Camerarius 1586

Mattioli / Handsch / Camerarius 1586

Trivialnamen

Für den Gewöhnlichen Erdrauch bestehen bzw. bestanden auch die weiteren deutschsprachigen Trivialnamen: Abrut, Ackerraute, Alprauch, Alpraute, Brutkraut (Mecklenburg), Charenchorbel (althochdeutsch), Chatzenchl (= Katzenklaue) (mittelhochdeutsch), Chatzenczagel (mittelhochdeutsch), scoene Cutte (mittelniederdeutsch), Daubenkropf, Dubenkirbel (mittelniederdeutsch), Dubenkropf, Duvenkerveln (mittelniederdeutsch), Erdrauch, Ertwurz (mittelhochdeutsch), Erdraute (Schlesien), Feldraute (Schlesien), Fiefsteert, Fimstart (Mecklenburg), Fimsteren, Fimstern, Finsternkraut, Frauenschuhkraut, Fünstern, Ful Gret (einige Dörfer in der Altmark), Grindkraut, Griseum (niederdeutsch), Grünwurzel, Herdrauch (Bern), Jerdrauch (Siebenbürgen), Kattenkervel (mittelniederdeutsch), Kattenvervel (mittelniederdeutsch), Katzencle (mittelhochdeutsch), Katzenkerbel (Österreich, mittelhochdeutsch), Katzenkirbel (mittelhochdeutsch), Katzenkirben (mittelhochdeutsch), Katzenklauen, Katzenklee, Katzenkörbel, Katzenkörffel, Katzenkubel (mittelhochdeutsch), Katzenbil (mittelhochdeutsch), Katzenkyrhel (mittelhochdeutsch), Krätzheil, Lewkenkraut (Altmark), Melancholiekraut, Nonnenrö (Göttingen), Nunnenkraut, Nunnenrö (Göttingen), Nunnenkrut (Mecklenburg), Nunnenkutte, Roek (mittelhochdeutsch), Taubenkerbel (Eifel), Taubenkropf, Tubenkropf (mittelhochdeutsch), schone Vrowe (mittelniederdeutsch), wildes Weinkraut (Kärnten) und Wilderauten.[35]

Literatur

- David E. Boufford: Fumaria. In: Flora of North America Editorial Committee (Hrsg.): Flora of North America North of Mexico. Volume 3: Magnoliophyta: Magnoliidae and Hamamelidae. Oxford University Press, New York / Oxford u. a. 1997, ISBN 0-19-511246-6, S. 356–357 (englisch, online).

- Henning Haeupler, Thomas Muer: Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Hrsg.: Bundesamt für Naturschutz (= Die Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. Band 2). Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2000, ISBN 3-8001-3364-4.

- Wolfgang Adler, Karl Oswald, Raimund Fischer: Exkursionsflora von Österreich. Hrsg.: Manfred A. Fischer. Eugen Ulmer, Stuttgart/Wien 1994, ISBN 3-8001-3461-6, S. 294.

- Christian Heitz: Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz. Mit Berücksichtigung der Grenzgebiete. Bestimmungsbuch für die wildwachsenden Gefässpflanzen. Begründet von August Binz. 18. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Schwabe & Co., Basel 1986, ISBN 3-7965-0832-4.

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Unter Mitarbeit von Theo Müller. 6., überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 1990, ISBN 3-8001-3454-3.

- Konrad von Weihe (Hrsg.): Illustrierte Flora. Deutschland und angrenzende Gebiete. Gefäßkryptogamen und Blütenpflanzen. Begründet von August Garcke. 23. Auflage. Paul Parey, Berlin/Hamburg 1972, ISBN 3-489-68034-0.

- Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Länder. Die häufigsten mitteleuropäischen Arten im Porträt. 7., korrigierte und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-494-01424-1.

- Lutz Roth, Max Daunderer, Kurt Kormann: Giftpflanzen Pflanzengifte. 6. Auflage. Nikol, Hamburg 2012, ISBN 978-3-86820-009-6.

- Ingrid Schönfelder, Peter Schönfelder: Das neue Handbuch der Heilpflanzen. Franckh-Kosmos, Stuttgart 2011, ISBN 978-3-440-09387-0.

Weblinks

- Gewöhnlicher Erdrauch. FloraWeb.de

- Verbreitungskarte für Deutschland. In: Floraweb.

- Verbreitungskarte für Deutschland. In: Floraweb. Fumaria officinalis subsp. wirtgenii

- Gewöhnlicher Erdrauch. In: BiolFlor, der Datenbank biologisch-ökologischer Merkmale der Flora von Deutschland.

- Steckbrief und Verbreitungskarte für Bayern. In: Botanischer Informationsknoten Bayerns.

- Fumaria officinalis L. s. l. In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora.

- Fumaria officinalis subsp. wirtgenii (W. D. J. Koch) Arcang. In: Info Flora, dem nationalen Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora. Abgerufen am 23. Oktober 2015.

- Verbreitung auf der Nordhalbkugel aus: Eric Hultén, Magnus Fries: Atlas of North European vascular plants. 1986, ISBN 3-87429-263-0 bei Den virtuella floran. (schwed.)

- Thomas Meyer: Datenblatt mit Bestimmungsschlüssel und Fotos bei Flora-de: Flora von Deutschland (alter Name der Webseite: Blumen in Schwaben)

- Die Giftpflanze Gewöhnlicher Erdrauch

- heilkräuter.de – Gewöhnlicher Erdrauch als Heilpflanze

- awl.ch/heilpflanzen – Gewöhnlicher Erdrauch

- sysTax (Fumaria officinalis)

- Literatur zu Fumaria officinalis in den Kew Bibliographic Databases (englisch)

Einzelnachweise

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Auflage. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2001, ISBN 3-8001-3131-5, S. 430.

- Magnus Lidén: Synopsis of Fumarioideae (Papaveraceae) with a monograph of the tribe Fumarieae (= Opera Botanica. Band 88). Kopenhagen 1986, ISBN 87-88702-17-0, S. 82–83.

- Carl von Linné: Species Plantarum. Band 2, Lars Salvius, Stockholm 1753, S. 700, Digitalisat

- Monographie der Kommission E (Digitalisat)

- Piotr Gorecki. Fumaria. In: Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis. 5. Auflage, Band 5 (Drogen E-O), Springer, Berlin etc. 1993, S. 206–211 ISBN 3-540-52638-2

- Vgl. auch Petrus Uffenbach (Hrsg.): Pedacii Dioscoridis Anazarbaei Kraeuterbuch […]. (ins Deutsche übersetzt von Johannes Danzius), Frankfurt am Main (bei Johann Bringern) 1610, S. 306 („Taubenkropff […] Griechisch Capnos […] gibt zum weynen ursach“)

- Rudolf Fritz Weiss: Lehrbuch der Phytotherapie. 5. Auflage. Stuttgart 1982, S. 109

- Rudolf Schubert, Günther Wagner: Pflanzennamen und botanische Fachwörter. Botanisches Lexikon mit einer „Einführung in die Terminologie und Nomenklatur“, einem Verzeichnis der „Autorennamen“ und einem Überblick über das „System der Pflanzen“. 6. Auflage. Melsungen/ Berlin/ Basel/ Wien 1975, S. 149.

- Helmut Genaust: Etymologisches Wörterbuch der botanischen Pflanzennamen. Birkhäuser, Basel/Stuttgart 1976, ISBN 3-7643-0755-2, S. 173 f.

- Heinrich Marzell: Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. (unter Mitwirkung von Wilhelm Wissmann und Wolfgang Pfeifer): Band I–V, Leipzig, Stuttgart und Wiesbaden 1943–1979, Band III (ab Spalte 481) und IV (aus dem Nachlaß) hrsg. von Heinz Paul, Band V (Registerband) 1958 mit Wilhelm Wissmann; Neudruck (Lizenzausgabe) Köln 2000. ISBN 3-88059-982-3, Band II, S. 508.

- Georg August Pritzel, Carl Jessen: Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Neuer Beitrag zum deutschen Sprachschatze. Philipp Cohen, Hannover 1882; Neudruck in 2 Bänden, Amsterdam 1967, S. 156.

- Ute Obhof: Rezeptionszeugnisse des „Gart der Gesundheit“ von Johann Wonnecke in der Martinus-Bibliothek in Mainz – ein wegweisender Druck von Peter Schöffer. In: Medizinhistorische Mitteilungen. Zeitschrift für Wissenschaftsgeschichte und Fachprosaforschung. Band 36/37, 2017/2018, S. 25–38, hier: S. 36 („Fumus terre – ertrauch oder katzen kerbeln“).

- Dieter Lehmann: Zwei wundärztliche Rezeptbücher des 15. Jahrhunderts vom Oberrhein. Teil I: Text und Glossar. Horst Wellm, Pattensen/Han. 1985, jetzt bei Königshausen & Neumann, Würzburg (= Würzburger medizinhistorische Forschungen. Band 34), ISBN 3-921456-63-0, S. 174.

- Pedanios Dioskurides. 1. Jh.: De Medicinali Materia libri quinque. Übersetzung. Julius Berendes. Des Pedanius Dioskurides Arzneimittellehre in 5 Büchern. Enke, Stuttgart 1902, S. 427 (Buch IV, Kapitel 108): Kapnos (Digitalisat)

- Plinius der Ältere, 1. Jh.: Naturalis historia Buch XXV, Kapitel xcviii (§ 155–156): Capnos (Digitalisat); Übersetzung Külb 1855 (Digitalisat)

- Galen, 2. Jh., De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus, Buch VII, Kapitel X/6 (nach der Ausgabe Kühn 1826, Band XII, S. 8–9): Capnos (Digitalisat)

- Avicenna, 11. Jh.: Kanon der Medizin. Übersetzung und Bearbeitung durch Gerhard von Cremona, Arnaldus de Villanova und Andrea Alpago (1450–1521). Basel 1556, Band II, Kapitel 282: Fumaria (Digitalisat)

- Konstantin der Afrikaner, 11. Jh.: Liber de gradibus simplicium. Druck. Opera. Basel 1536, S. 351: Fumus terre (Digitalisat)

- Circa instans 12. Jh. Druck. Venedig 1497, Blatt 198r: Fumus terre (Digitalisat)

- Pseudo-Serapion 13. Jh., Druck. Venedig 1497, Blatt 109r (No LXXI): Fumus terre (Digitalisat)

- Abu Muhammad ibn al-Baitar, 13. Jh., Kitāb al-jāmiʿ li-mufradāt al-adwiya wa al-aghdhiya. Übersetzung. Joseph Sontheimer unter dem Titel Große Zusammenstellung über die Kräfte der bekannten einfachen Heil- und Nahrungsmittel. Hallberger, Stuttgart, Band II 1842, S. 75–76 (Digitalisat)

- Michael Puff: Büchlein von den ausgebrannten Wässern. 15. Jh. Druck Augsburg (Johannes Bämler) 1478 (Digitalisat)

- Herbarius Moguntinus, Mainz 1484, Teil I, Kapitel 61: Fumus terre. Ertrauch (Digitalisat)

- Gart der Gesundheit. Mainz 1485, Kapitel 176: Fumus terre. Ertrauch. Katzen kerbel (Digitalisat)

- Hortus sanitatis 1491, Mainz 1491, Teil I, Kapitel 202: Fumus terre (Digitalisat)

- Hieronymus Brunschwig: Kleines Destillierbuch, Straßburg 1500, Blatt 38v–39r: Duben kröff (Digitalisat)

- Otto Brunfels: Contrafayt Kreüterbůch. Johann Schott, Straßburg 1532, S. 30: Erdtrauch (Digitalisat)

- Hieronymus Bock: New Kreütter Bůch. Wendel Rihel, Straßburg 1539, Teil I, Kapitel 34: Erdtrauch (Digitalisat)

- Leonhart Fuchs: New Kreütterbuch … Michael Isingrin, Basel 1543, Kapitel 127: Erdtrauch (Digitalisat)

- Pietro Andrea Mattioli: Commentarii, in libros sex Pedacii Dioscoridis Anazarbei, de medica materia. Übersetzung durch Georg Handsch, bearbeitet durch Joachim Camerarius den Jüngeren, Johan Feyerabend, Franckfurt am Mayn 1586, Blatt 405v–408r: Erdtrauch (Digitalisat)

- Nicolas Lémery: Dictionnaire universel des drogues simples. Paris 1699, S. 313: Fumaria (Digitalisat); Übersetzung. Vollständiges Materialien-Lexicon. Zu erst in Frantzösischer Sprache entworffen, nunmehro aber nach der dritten, um ein grosses vermehreten Edition [...] ins Hochteutsche übersetzt / Von Christoph Friedrich Richtern, [...]. Leipzig: Johann Friedrich Braun, 1721, Sp. 472: Fumaria (Digitalisat)

- Albrecht von Haller (Herausgeber): Onomatologia medica completa oder Medicinisches Lexicon das alle Benennungen und Kunstwörter welche der Arzneywissenschaft und Apoteckerkunst eigen sind deutlich und vollständig erkläret [...]. Gaumische Handlung, Ulm/ Frankfurt am Main/ Leipzig 1755, Sp. 678–680: Fumaria (Digitalisat)

- William Cullen: A treatise of the materia medica. Charles Elliot, Edinburgh 1789. Band II, S. 77: Fumaria (Digitalisat). Deutsch. Samuel Hahnemann. Schwickert, Leipzig 1790. Band II, S. 91: Erdrauch (Digitalisat)

- August Friedrich Hecker’s practische Arzneimittellehre. Revidiert und mit neuesten Entdeckungen bereichert von einem practischen Arzte. Camesius, Wien, Band I 1814, S. 222–224: Herba Fumariae (Digitalisat)

- Georg August Pritzel, Carl Jessen: Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. Neuer Beitrag zum deutschen Sprachschatze. Philipp Cohen, Hannover 1882, S. 156, archive.org

_Fumaria_officinalis_-_Habit.jpg.webp)