Kleines Destillierbuch

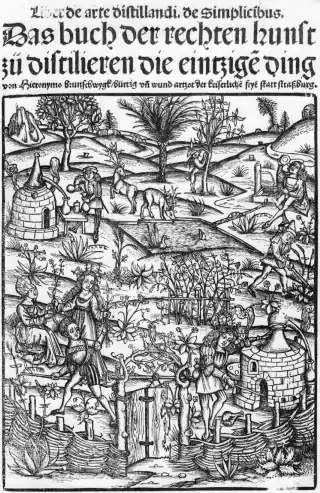

Das Kleine Destillierbuch des Straßburger Wundarztes Hieronymus Brunschwig ist ein spätmittelalterliches Lehrbuch der Destillation einfacher Heilmittel.[1] Brunschwig vollendete es am 8. Mai 1500 unter dem Titel Liber de arte distillandi. de Simplicibus. Das buch der rechten kunst zü distilieren die einzigen ding. 1512 folgte sein Großes Destillierbuch unter dem Titel Liber de arte Distillandi. de Compositis. Das büch der waren kunst zü distillieren die Composita vnd simplicia […]. Brunschwigs Bücher wurden durch den Straßburger Verleger Hans Grüninger herausgegeben.

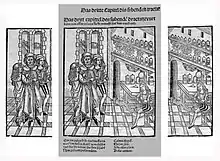

Das Kleine Destillierbuch ist in drei Bücher unterteilt.

- Im ersten Buch (nicht nummeriertes Blatt[2] bis Blatt (X)IIIIr[3]) beschreibt Brunschwig verschiedene Destillationsgeräte und -techniken.

- Im zweiten Buch (Blatt XVr[4] bis Blatt CXXIIIr[5]) präsentiert er Arzneimittelmonographien in alphabetischer Reihenfolge.

- Im dritten Buch (Blatt CXXIIIIr[6] bis Blatt CCXr[7]) werden in Form eines Rezeptars „von Kopf bis Fuß“ Krankheiten aufgezählt und es werden mit Bezug zum zweiten Buch, dem eigentlichen Herbar, die zu diesen Krankheiten passenden Arzneimittel angegeben.

Inhalt des Ersten Buchs über Destillation (Geräte und Methoden)

„Diſtillieren nichtz anders iſt dan das ſubtyl von dem groben / vnd das grob von dem ſubtilen zů ſcheiden / das gebrechlich oder zerſtörlich vnzerſtörlicher zů machen das materialiſch vnmaterialiſcher zů machen / das lyplich geiſtlicher zemachen / das vnlieplich lieplicher zů behalten/ vff dz lieplich der geiſt dz lyplich durch ſin ſubtilithet deſter lichter dar zů behender dringen vnd penetrieren mag mit ſiner tugende vnd krafft die dar in verborgen vnd geſencket iſt vmb entpfintlichheit ſyner heylſamen würckung in dem menſchlichen lyb / wan diſtillierung iſt ein elementiſch ding zů machen glich den himliſchen / wann durch bewegung der natürlichen hymeln ein yedes natürlich weſen geregiert werden můß on den corpus der hymel.“

Cucurbit

Cucurbit Viole

Viole Alembic

Alembic Rosenhut

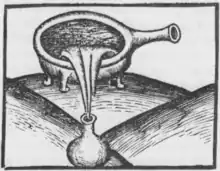

Rosenhut De-stillatio per filtrum (Ab-tropfen durch ein Filter)

De-stillatio per filtrum (Ab-tropfen durch ein Filter) Urinal

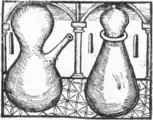

Urinal Links: Circulatorium. Rechts: Cucumer mit blindem Helm

Links: Circulatorium. Rechts: Cucumer mit blindem Helm Rechts: Storchenschnabel Links: Pelikan

Rechts: Storchenschnabel Links: Pelikan

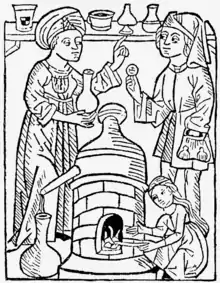

Im ersten Buch behandelt Brunschwig Destillationsgeräte und -methoden. Er beschreibt die notwendigen Gerätschaften und gibt detaillierte Anweisungen zum Bau verschiedener Öfen.[9]

Fünf Destilliermethoden „ohn kosten“ werden aufgezählt.

- „Destillation“ durch ein Filter („distillatio per filtrum“) (Blatt 6v-7r). Dreieckige Schafswollfilze wurden drei Querfinger tief mit dem breiten Ende in ein offenes, glasiertes Gefäß eingetaucht, in dem sich die zu filternde („distillierende“) Flüssigkeit befand. Das spitze Ende des Filzes tauchte in ein tiefer gesetztes Gefäß („viole“) ein, in dem das Destillat aufgefangen wurde. Dieses Verfahren wurde vornehmlich zur Reinigung („rectifizierung“) von Wässern genutzt, die man mit anderen Verfahren gewonnen hatte. Das Verfahren ähnelte unserer Filtration, konnte aber auch zur Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten eingesetzt werden.

- „Destillation“ in der Sonne („distillatio per solis“) (Blatt 7r). Ein Glas, das oben und unten etwa gleich groß war („urinal“) wurde zu mehr als der Hälfte mit Blüten aufgefüllt und die Öffnung wurde mit einer durchlöcherten Holzschindel verschlossen. Ein zweites Glas mit gleich großer Öffnung wurde so aufgesetzt, dass sich die Öffnungen beider Gläser berührten. Die Verbindung wurde mit Lehm luftdicht abgeschlossen und die Gläser um 180° gedreht, sodass das Destilliergut sich im oberen Glas befand. Dieses Gebinde hängte man in die volle Sonne. Der austretende Saft tropfte („destillierte“) in das untere Gefäß.

- „Destillation“ im Brotteig („distillatio per panis“) (Blatt 7r-7v). Ein langes, enges Glas („gutterolff“) wurde mit dem zu „destillierenden“ Material aufgefüllt, mit einem Holzzapfen verschlossen, ganz mit Teig umhüllt und zusammen mit Broten im Ofen gebacken. Nach dem Erkalten wurde die Brothülle vom Glas entfernt, die erhaltene Flüssigkeit in ein zweites Gefäß entleert und der Vorgang wiederholt. Um Eintrübungen zu entfernen, sollte anschließend noch eine „destillatio per filtrum“ (Verfahren 1) durchgeführt werden.

- „Destillation“ im Rossmist („distillatio per fimus equorum“) (Blatt 7v). Ein „circulatorium“ oder ein „cucumer mit blindem helm“ wurde zu einem Drittel mit Blumen gefüllt. Die Öffnung des „circulatoriums“ wurde mit einem Holzzapfen und mit Lehm luftdicht verschlossen. Das befüllte Gefäß wurde für vier Wochen im als Wärmequelle dienenden Rossmist eingegraben. Der Rossmist war alle 14 Tage zu erneuern.[10]

- „Destillation“ im Ameisenhaufen („distillatio per formice“) (Blatt 7v-8r). Ein enges Glas („gutterolff“) wurde mit Blumen ganz gefüllt, luftdicht verschlossen und vierzehn Tage oder länger in einem Ameisenhaufen vergraben. Die abgesonderte Flüssigkeit wurde danach in der Sonne (Verfahren 2) oder im Rossmist (Verfahren 4) geläutert.

Fünf Destilliermethoden „mit kosten“. Diese Verfahren erfüllten die heute gültige Vorstellung von „Destillation“.

- Destillation im Marienbad („distillatio per balneum marie / oder in duplo vase“) (Blatt 8r-v). Ein cucurbit (Destilliergefäß bzw. Brennhut in Kürbis- oder Flaschenkürbisform, genannt auch Kukurbite und in Bezug auf den nach oben abgehenden Schnabel auch „Zagelglas“; siehe auch Kalebasse und vgl. Alembik)[11][12] wurde zur Hälfte mit klein gehackten Kräutern, Blumen, Blättern oder Früchten gefüllt und in einen auf dem Feuer stehenden, teilweise mit Wasser aufgefüllten, Kessel gesetzt. Auf der Öffnung des „cucurbit“ wurde ein „alembic“ befestigt. Das Wasser sollte nur so weit erhitzt werden, „dass du ein finger dar in gelyden magst.“ Mit diesem und den drei folgenden Verfahren war eine gleichmäßige Erhitzung des „cucurbit“ gewährleistet und Spannungsbrüche wurden weitgehend vermieden.

- Destillation im Pferdebauch („distillatio per ventrem equi“) (Blatt 8v). Dies war eine Abwandlung des Verfahrens der Destillation im Marienbad. Dem warmen Wasser des Kessels wurde von Strohbeimengungen befreiter Pferdekot zugesetzt. Dadurch sollte das Verfahren „einen halben grad hitziger“ werden.

- Destillation in der Asche („distillatio per cinerem“) (Blatt 8v). In den trockenen Kessel wurde eine drei Querfinger starke Schicht von rein gesiebter Asche eingefüllt, ein „cucurbit“ mit aufgesetztem „alembic“ wurde auf die Asche gestellt und zu einem Drittel mit der Asche umgeben. Eine weitere Steigerung des Hitzegrads war die Folge.

- Destillation im Sand („distillatio per arenam“) (Blatt 8v-9r). Die Asche wurde durch Sand ersetzt. Dadurch wurde der zweithöchste Hitzegrad erreicht.

- Destillation im Feuer („distillatio per ignem“) (Blatt 9r). Der „cucurbit“ wurde direkt auf das Feuerloch aufgesetzt. Dies war die Methode mit dem höchsten Hitzegrad.

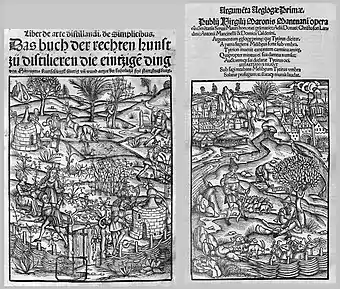

Zwei Destillieraufsätze (Brennhüte) werden im Kleinen Destillierbuch beschrieben: der „Alembic“ und der „Rosenhut“. Beide Aufsätze hatten innen Falze, in denen das ablaufende Destillat aufgefangen und zu einer Röhre geführt wurde, die es nach außen abfließen ließ. Das Ende dieser Röhre tauchte in ein Vorsetzglas („viole“), in dem das Destillat aufgefangen wurde. Auf dem Titelblatt des Kleinen Destillierbuchs sind oben links ein Ofen mit „Rosenhut“ und unten rechts ein Ofen mit „Alembic“ abgebildet. Der „Rosenhut“ war das Alltagsgerät. Er wurde aus strapazierfähigem Material (Kupfer, verzinntem Kupfer, Blei oder glasiertem Ton) gefertigt. Der „Alembic“ dagegen wurde aus venedischem oder böhmischem Glas hergestellt und vorwiegend zur Destillation von Blumen und Blüten verwendet.[13][14][15][16]

Die Angaben zur Zubereitung der Destillate waren im Kleinen Destillierbuch komprimiert gefasst. Wurzeln, Stängel und Blätter wurden „mit einander gehackt gequetscht vnd gebrant“. Oft – insbesondere bei zarten Pflanzenteilen – lautete die Vorschrift: „gebrant per alembicum“, „dystillier es per balneum marie“ oder „gedistilieret per alembicum in balneum marie“. Selten wurden weitere Vorschriften angegeben. So sollten Ackerbohnen (Blatt 26v) „in ventro equino“ und das aus den Trichtern der Stängelblätter der Wilden Karde (Blatt 64) gesammelte Wasser „per filtrum“ destilliert werden. Zwei Methoden zur Destillation von Honig-Wasser wurden im Detail beschrieben.[17]

In der Regel wurde nicht angegeben, ob das Destilliergut unter Zusatz von Lösungsmitteln wie Wasser, Alkohol oder Essig zu brennen war. Ausnahmen waren:

- Zur Herstellung von Destillaten aus getrockneten Kräutern wurden diese mit der dreifachen Menge von „Maientau“ (siehe unter Arzneimittel) übergossen und drei oder vier Tage lang in einem geschlossenen Gefäß im Rossmist, dann mit einem offenen Alembic im Marienbad „destilliert“ (1. Buch, 20. Kapitel).

- Die Blätter der Gemeinen Esche (Blatt 47v) und die Senf-Samen (Blatt 109v … F) wurden gestoßen und dann vor der Destillation vier bis sechs Tage lang in Essig gebeizt.

- Echter Ehrenpreis (Blatt 43v), die Blüten der Ackerbohne (Blatt 26v), Hain-Greiskraut (Blatt 61r … D) und Zitronenmelisse (Blatt 72v … B) wurden vor der Destillation 12 bis 24 Stunden lang in Wein eingelegt.

Quellen für das erste Buch. Destillation – Geräte und Methoden

Für das erste Buch, in dem die Destillationsgeräte und -techniken beschrieben werden, konnte bisher keine einheitliche Vorlage nachgewiesen werden.

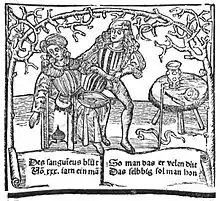

Für seine kritische Edition des Liber de consideratione quintae essentiae … des Johannes de Rupescissa fand Udo Benzenhöfer elf deutschsprachige Handschriften dieses Werkes aus dem 15. Jh., die überwiegend im bayrischen und südwestdeutschen Raum abgefasst wurden. Benzenhöfer gab an, dass Brunschwig erst ab der erweiterten Ausgabe des Kleinen Destillierbuchs vom Jahre 1505 (in dessen 5. Buch „Von quinta essentia“) und im Großen Destillierbuch vom Jahre 1512 von dieser Alchemie-Schrift des J. d. Rupescissa beeinflusst wurde.[18] Aber, auch wenn im Kleinen Destillierbuch keine wörtlichen Zitate aus dem Alchemie-Buch des J. d. Rupescissa nachzuweisen sind, so sind doch die Beschreibung der Destillation „ohn kosten und feuer“ (Blatt 6–8), das Kapitel über die Bereitung eines Destillats aus Menschenblut (Blatt 77r)[19] und weitere Ausführungen im Kleinen Destillierbuch mit Beeinflussung durch Johannes de Rupescissas Liber de consideratione quintae essentiae entstanden.

Inhalt des zweiten Buchs mit Arzneimittel-Monographien

Arzneimittel pflanzlicher Herkunft

Arzneimittel animalischer Herkunft

Glossar zu den Indikationsangaben

Maientau

Im ersten und im zweiten Buch schrieb Brunschwig vom „Meigen dow“.[20] Damit meinte er den Tau, der Mitte Mai, bei zunehmendem Mond an einem hellen, klaren und lichten Morgen, ehe die Sonne ganz aufging und es am Vortag und in der Nacht nicht geregnet hatte, mit weißen Leintüchern von Wiesen gestreift wurde, die voller edler Blumen standen und weit von feuchten Enden möglichst nahe an Bergen gelegen waren. Die Tücher wurden ausgedrückt und das erhaltene Wasser mit einem Alembik im Marienbad destilliert. Aus der Volksmedizin schöpfend empfahl Brunschwig dieses Wasser gegen Hautunreinigkeiten.[21] Darüber hinaus diente es ihm als Lösungsmittel, um aus getrockneten Pflanzen Destillate herzustellen.[22][23]

Der Brunschwig-Text über Maientau war direkt angelehnt an die Beschreibung des Taues und seiner Wirkung im Buch der Natur des Konrad von Megenberg.[24] Die Mainzer Kräuterbuchinkunabeln Herbarius Moguntinus,[25] Gart der Gesundheit[26] und Hortus sanitatis,[27] die als weitere Vorlagen für Brunschwig in Frage kommen, hatten „Hymmeldawe“ in Anlehnung an die arabischen Ärzte als „Manna“ gedeutet.

Eine südwestdeutsche Handschrift des 15. Jh. empfahl, nach der Nacht der Sommersonnenwende ein Wasser aus dem Morgentau zu sammeln:

- „Für allen wetagen yn leib iſt das gar gut zu. Item an ſand iohans tag ſübenten[28] gee auß an der nacht vnd vahe den tawe yn ſchöne tücher vnd wint dye auß yn ein kandel vnd ſeihs denn ſchön vnd nym des ye des morgens ein löffel voll. Wenn ein fraw ſwanger iſt ſo iß ir nütz. Auch nütz für ale gift.“[29]

Den Alchimisten diente der Maientau zur Herstellung der Materia prima. Sie betrachteten ihn als „mit astralem Samen geschwängertes Wasser“.[30]

Abgeleitet von den lateinischen Wörtern ros („Tau“) und maris („des Meeres“) wurde auch der Rosmarin im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit „Hymmeltau“ oder „Maientau“ genannt.[31] So im Kräuterbuch des Nikolaus Frauenlob („Hymmeltau“) und in den Werken des Paracelsus im Abschnitt über die Behandlung des Schlags („Maientau“).[32]

Sterngeschütz – Sterngeschoß

In der Erstausgabe 1500 des Kleinen Destillierbuchs beschrieb Brunschwig die Herstellung eines Destillats aus „Sterngeschütz“.[33] In Grimms Deutschem Wörterbuch wurde „Sterngeschosz“ als Sternschnuppe gedeutet.[34] Hermann Fischer sah in Brunschwigs Beschreibung eine erste Erwähnung von Fuligo – Lohblüte und von Nostoc commune.[35]

Brunschwig beschrieb „Sterngeschütz“ als

- „… ein gewechß glich einer geſtanden galreyen[36] oder ſultzen wachſen / glottern ligend vff eychnem holtz dz ab gehouwen iſt vnd fulen will. Des glichen ander holtz me vff den verlegenden alten ackern oder egerden[37] do vil weckolter ſtond eyner grüenen farben ſchweben etwan vff dem erdtrich glich einer galrey.“

- Das aus „Sterngeschütz“ gebrannte Wasser empfahl Brunschwig zur äußerlichen Wundbehandlung.

Paracelsus (1493–1541) sah im „Sterngeschoß“ einen feurigen Körper, den die Sterne von sich werfen und der, sobald er die Erde berührt, … „jrdisch iſt vnd kein Feuer mehr / ſondern ein ſultze vnd ein ſchleim / wie rott farben oder gelbfarben froſchleich.“[38][39][40]

Botanik

„Fassen wir unser Urteil über Hieronymus Brunschwygk zusammen, so muss zugegeben werden, dass dieser zweifellos gute Kenner der einheimischen Flora bisher in der Geschichte der Botanik recht zu kurz gekommen ist. Von wem ist überhaupt im deutschen Mittelalter größeres, systematisches, auf eigener Beobachtung begründetes Wissen über die europäische Flora vermittelt worden als durch ihn? An Originalität als Floristen können ihm nur Vitus Auslasser und Michael Schrick, seine Zeitgenossen zur Seite gestellt werden. Von den beiden letzteren ist wenig Handschriftliches erhalten, so dass das Liber de arte distillandi de Simplicibus als einziger mittelalterlicher Erstdruck mit ausgedehnteren floristischen Angaben erscheint. Es ist botanisch ein direkter Vorläufer der Väter der Botanik aus dem 16. Jahrhundert.“

Die Monographien des zweiten Buchs begannen jeweils mit einer Aufzählung der Namen in lateinischer, griechischer und arabischer Sprache. Hier diente der Mainzer Gart der Gesundheit aus dem Jahre 1485 als direkte Vorlage. Auch den Beginn der Pflanzenbeschreibungen entlehnte Brunschwig dem Gart. Diese Beschreibungen diskutierte er im Folgenden, verwarf vieles und fügte eigene Beobachtungen über die heimische Flora hinzu. In diesem Teil leistete er seine botanische Pionierarbeit. Er beschrieb viele einheimische Arten, die in den bis dahin erschienenen Kräuterbüchern noch nicht berücksichtigt worden waren.[41]

Otto Brunfels und Hieronymus Bock anerkannten Brunschwigs Verdienste. Im zweiten Band seines lateinischen Kräuterbuchs ließ Otto Brunfels die Pflanzenbeschreibungen des Kleinen Destillierbuchs im Wortlaut abdrucken.[42] Differenziert äußerte er sich im Vorwort seines deutschen Kräuterbuchs über die Medizin- und Botanik-Kenntnisse des „Empiricus“ Brunschwig:

- „Zum andern / ſo hab ich an etlichen orten auch deren gemeyne Herbaria etliche angezogen / vnd namlich Hieronymi von Brunſchweyg / welcher bey mir in groſſzer acht. dann vil gůts bewärts dings auch in den ſelbigen. Iſt aber mein meynung nit / ein vertrawen vff diſe ding zů ſetzen / oder auch daruff zů füren / vnd die ſpeculatiuam medicinam verwerffen / ſonder die künſten der artzeney ſoll man darzů brauchen / vnd deren regeln zůvor wol war nemen.“[43]

Im Vorwort zur Ausgabe von 1551 seines Kräuterbuchs ordnete Hieronymus Bock die Pflanzenbeschreibungen des Kleinen Destillierbuchs als Vorläufer für Brunfels botanische Arbeiten ein:

- „Aber ſo vil die Einfache Artznei der Kreüter belangt / hat Gott den frommen vnd geleerten Ottonem Brunfelſium / nach dem fleiſſigen Hieronymo Braunſchweig im Teutſchen lande erweckt / welche die Kreütter zů beſchreiben ſich vnderzogen.“[44]

Brunschwigs Quellen für das zweite Buch

Brunschwigs mündliche Quellen für das zweite Buch

„Ich geſchwig der bücher groß vnnd cleyn die ich geſehen vnd geleſen hab / in ettlichen alten liberyen vnd von gůten meystern mit worheit ich wol ſprechen mag ob dry tuſent vnd von manchem gelerten vnd leyen man vnd frowen důrch ir experiment erfaren hab.“

Einige Gewährsleute benannte Brunschwig im Kleinen Destillierbuch:

- Blatt 9va: „… als etliche closter frowen brennet / als ich zů Straßburg ſelber geſehen hab…“[46]

- Blatt 21ra: „… das offt bewert hat ein alter artzet zů Straßburg…“[47]

- Blatt 25va: „… iſt offt bewert von iunckher Conradt klotz…“[48]

- Blatt 32va:„… Vff ein zeit mir ein warhafftiger frummer prieſter geſagt hat …“ Erasmus von Rotterdam?

- Bereits in der Abhandlung De animalibus Alberts der Großen[49] und im Buch der Natur Konrads von Megenberg[50] wurde von der Todfeindschaft zwischen Spinne und Kröte berichtet. Sie gaben an, vom Stich der Spinne würde die Kröte zerplatzen. Als Heilmittel gegen Spinnenbisse nannte erstmals Hildegard von Bingen in ihrer Physica die Blätter des Großen Wegerichs.[51] Diese Information übernahm der Gart der Gesundheit 1485[52] wörtlich zusammen mit weiteren Informationen aus der Physica, ohne Hildegard als Quelle anzugeben.[53] Brunschwig zitierte diese Stelle aus dem Gart der Gesundheit (1485) in seinem Kleinen Destillierbuch (1500) und er fuhr dann fort:

- „Vff ein zeit mir ein warhafftiger frummer prieſter geſagt hat / das er geſſen het in eim ſummerhuß mit zweien durchgonden thüren / vor yeder thür ein garten / Ein krott gekrochen kam in das ſummer huß zů begeren das brot zů eſſen / dem geſchmack nach volgt in art als ſie kummen was vff die ſchwell oder ynſchrit der thüren von der höhen ein ſpynn oben herab loüffen kam gab ir ein ſtich da von die krott ein ſtymm gab / etwa mancher dz ſach / ſie bewegt wurden zů lůgen durch die offne fenſter des ſummerhuß / ſie ſahent die krott abbyſſen von dem genanten krut / ſie herwider kam in gemelter maſſen / ſie aber geſtochen wardt vnd ſie das krut wider eſſen was. Zů dem dritten ſie herwider kam / in dem einer zů dem fenſter vß ſprang dz genant krut dannen thett / als die krott wider kam wie vor. das krut ſie nym vand / bleet ſie ſich / vnd von ſtunden ſtarb.“[54]

- In der zweiten Ausgabe seines New Kreütterbuch (1546) berichtete Hieronymus Bock:

- „Eraſmus ſchreibt / wann ein krot von einer Spinen geſtochen werde / eil ſie ſich zům Wegerich / darmit würt jr geholffen.“ In Dial. Amicitiae colloq. Eraſ.[55]

- Über die Feindschaft zwischen Spinne und Kröte und über den Wegerich als Schutzmittel der Kröte gegen Spinnengift schrieb Erasmus von Rotterdam ab der Ausgabe September 1531 in seinen erstmals 1518 erschienenen Familiarum colloquiorum formulae.[56]

- Bereits in der Abhandlung De animalibus Alberts der Großen[49] und im Buch der Natur Konrads von Megenberg[50] wurde von der Todfeindschaft zwischen Spinne und Kröte berichtet. Sie gaben an, vom Stich der Spinne würde die Kröte zerplatzen. Als Heilmittel gegen Spinnenbisse nannte erstmals Hildegard von Bingen in ihrer Physica die Blätter des Großen Wegerichs.[51] Diese Information übernahm der Gart der Gesundheit 1485[52] wörtlich zusammen mit weiteren Informationen aus der Physica, ohne Hildegard als Quelle anzugeben.[53] Brunschwig zitierte diese Stelle aus dem Gart der Gesundheit (1485) in seinem Kleinen Destillierbuch (1500) und er fuhr dann fort:

- Blatt 41vb: „… probatum eſt per generoſum dominum / dominum Jacobum comitem de Liechtenbergk…“[57]

- Blatt 57vb: „… dz offt bewert hat meiſter hans von pariß…“[58]

- Blatt 60rb:„… als ich ſelber geſehen hab von iungker matheus von burn…“[59]

- Blatt 62vb: „… das bewert hat her Erhart knap der kartüſer zů straßburg…“[60]

- Blatt 66vb: „… hat bewert meiſter bernhard Cirurgicus der cartüßler…“[61]

- Blatt 71rb: „… dz bewert hat meiſter gotthart in der infel des hertzogen wund artzet von gülch…“[62]

- Blatt 72va, 105vb, 113ra: „… ich geſehen hab ein vast beriempten wund artzet zů würtzburg genant hans pfaren…“[63][64][65]

- Blatt 79va: „… probatum eſt per magiſtrum Nicolaum de nürenberg…“[66][67]

- Blatt 83ra: „… vnd bewert für die peſtilentz von meyſter Henchen vngerech zů Franckfurt…“[68][69]

- Blatt 84va, 85va: „… mir hat ouch geſeyt in d warheit Hans Henrich der küngin artzet von engelant…“[70][71]

- Blatt 86ra: „… ist bewert von eym genant Stahel / vnnd herr Nilaus des künigs von Sicilien / vnnd hertzogen zů Lottringen cappellan…“[72]

- Blatt 88vb: „… bewert von eim wallen [= Pilger] von pontomoß [= Pontos? Nordöstliche Küstenlandschaft Kleinasiens?]“.[73]

- Blatt 114vb: „… es was ein ertzotdin zů fryburgk geſeſſen…“[74]

- Blatt 121rb: „... ein man genant clauß holant zů ſtraßburg ...“[75]

Der Wundarzt Brunschwig hatte keine nennenswerten Lateinkenntnisse. Die von ihm benutzten schriftlichen Quellen sind demnach unter deutschsprachigen Manuskripten und Inkunabeln des 15. Jh. zu suchen. Seine schriftlichen Quellen hat er nicht angegeben. Sie lassen sich nur durch Textvergleich ermitteln.

Quellen für die Monographien mit Arzneistoffen pflanzlicher Herkunft

Das dem Wiener Arzt Michael Puff zugeschriebene Büchlein von den ausgebrannten Wässern war seit 1477 als Druck erhältlich und speiste sich aus handschriftlichen Fassungen, die seit der Mitte des 15. Jh. nachweisbar sind.[77] Diese Monographiensammlung über Destillate und ihre Wirkungen integrierte Brunschwig vollständig in sein Kleines Destillierbuch.

In Elsässer und Bayerischen Manuskripten des 15. Jh. wurden Wirkungen von Arzneiwässern beschrieben, die von den Wirkungsbeschreibungen im Büchlein von den ausgebrannten Wässern abwichen, bzw. diese ergänzten:

- Frankfurt. Ms. germ. qu. 17. Elsass 1. Viertel 15. Jh. Blatt 340v-350v[78]

- Cpg 226. Elsass 1459-1469. Blatt 102r-105r[79]

- Cpg 545. Nürnberg 1474, Blatt 97v-121r[80]

- Cpg 558. Nordbayern 1470-1485, Blatt 21v-27r[81]

- Cpg 638. Elsass / Basel 2. Viertel 15. Jh. Blatt 29r-31r[82]

- Cpg 666. Südwestdeutschland 1478 Blatt 87r-130r[83]

Auch diese Angaben übernahm Brunschwig vollständig in sein Kleines Destillierbuch.

Weitere Quellen sind:

- Deutscher Macer aus dem 13. Jh. Dieses Kräuterbuch war in 15. Jh. in Elsässer Handschriften verbreitet.[84]

- Galgant-Gewürz-Traktat (14. Jh.). Im 15. Jh. ebenfalls im Elsass verbreitet.[85]

- Liber de vinis (13. / 14. Jh.). Es wurde Arnaldus de Villanova zugeschrieben. 1478 durch Wilhelm von Hirnkofen gestrafft ins Hochdeutsche übertragen und in Esslingen unter dem Titel Bewahrung und Bereitung der Wein gedruckt.[86]

- Buch der Natur (14. Jh.) des Konrad von Megenberg. Im 15. Jh. in Handschriften und Inkunabeldrucken verbreitet.

- Gart der Gesundheit von 1485.

- 1497 hatte Brunschwig sein Buch der Cirurgia abgeschlossen. Das letzte Kapitel war eine nach dem Alphabet geordnete Zusammenstellung der in der Chirurgie gebräuchlichen Simplicia mit Angabe der Qualitäten (warm/kalt – feucht/trocken) und einer kurzen Charakterisierung ihrer Wirkungen auf die Wundheilung.[87]

Die Kapitel über Benediktenkraut und über Zitronenmelisse im Kleinen Destillierbuch sind den handschriftlich seit dem Beginn des 15. Jh. überlieferten Wunderdrogentraktaten „Von cardus benedictus“ und „Von melisse oder hertzkraut“ entnommen.[88][89][90]

Quellen für die Monographien mit Arzneistoffen animalischer Herkunft

Die Quellen der Kapitel, in denen gebrannte Wässer aus Stoffen animalischer Herkunft behandelt werden, sind bisher nicht bestimmt.

Abbildungen

Titelbild des Kleinen Destillierbuchs 1500

Brunschwigs Bücher wurden durch den Straßburger Verleger Hans Grüninger herausgegeben. Grüninger unterhielt eine eigene Werkstatt, in der Holzschnitte höchster Qualität hergestellt wurden. Diese zeigten eine ausgeprägte Binnenschraffierung, das heißt, zwischen den groben Linien waren feine, parallel verlaufende Linien ausgeführt. Dadurch wurde eine größere Plastizität der Abbildungen erzielt und eine Kolorierung der Drucke wurde überflüssig. An der Wende vom 15. zum 16. Jh. erlangte Grüningers Holzschneiderwerkstatt ihre größte Virtuosität und schöpfte die technischen Möglichkeiten der Holzschnitttechnik bis an ihre Grenzen aus. Eine größere Strichdichte ließ sich nur mit der Kupferstichtechnik erreichen.[93][94][95]

Im Jahre 1502 erschien bei Hans Grüninger eine von Sebastian Brant bearbeitete und kommentierte Gesamtausgabe der Werke Vergils. Das Buch war mit zahlreichen Abbildungen versehen, mit denen der Inhalt des Textes gedeutet wurde.[96][97] Das Bild zur ersten Ecloge der Hirtengedichte Vergils hat deutliche Ähnlichkeit mit dem Bild auf dem Titelblatt des „Kleinen Destillierbuchs“. Beide wurden offensichtlich vom selben Holzschneider und im selben Zeitraum angefertigt.[98] Wahrscheinlich ist, dass auch im Titelbild des „Kleinen Destillierbuchs“ – insbesondere in der Darstellung der Vierergruppe im Vordergrund – der Inhalt des Buches gedeutet wurde. Die Vierergruppe ist doppelt geteilt: nach Geschlecht und nach Alter. Der dargestellte Handlungsverlauf ist von links nach rechts und vom Hintergrund zum Vordergrund gerichtet.

Der Druckstock zum Titelbild des „Kleinen Destillierbuchs“ wurde fragmentiert weiterverwendet.

- Die obere und die untere Hälfte des Druckstocks zum Titelbild des „Kleinen Destillierbuchs“ wurden separat zur Illustration des „Medicinarius“ verwendet, der 1505, 1508 und öfter in der Grüningerschen Werkstatt gedruckt wurde.

- Die untere Hälfte des Druckstocks zum Titelbild des „Kleinen Destillierbuchs“ wurde dann später nochmals geteilt. Das durch diese zweite Teilung entstandene linke Bruchstück (der unteren Hälfte) wurde 1540 in der Straßburger Werkstatt des Jakob Cammerlander mit dem Fragment eines Druckstocks aus Brunschwigs „Chirurgie“ von 1497 kombiniert und zur Illustration von Otto Brunfels Abhandlung „Von allerhand apothekischen Confectionen“ verwendet.[99]

Pflanzen- und Tierabbildungen

Zur Illustration der Pflanzen- und Tierkapitel im „Kleinen Destillierbuch“ wurden Druckstöcke verwendet, die bereits 1497 zur Illustration der entsprechenden Kapitel in einem Straßburger Nachdruck des „Hortus sanitatis“ gedient hatten. Im „Kleinen Destillierbuch“ wurden aber auch Pflanzen beschrieben, die in den vor dem Jahr 1500 gedruckten Kräuterbüchern noch nicht berücksichtigt worden waren. Zu diesen neu beschriebenen Pflanzen konnte der 1497er „Hortus sanitatis“ keine Abbildungen liefern. Zum Behelf wurden Druckstöcke von Pflanzen ausgewählt, die den neu beschriebenen Pflanzen ähneln:

- Für die „Xipian wurtzelen“ = Knollen-Platterbse[100] eine Abbildung von „Hermerocalles“[101].

- Für den „Groß Gunsel“ = Rundblättriges Wintergrün[102] eine Abbildung von „Colubrina“[103].

- Für den „Erenbris“ = Echter Ehrenpreis[104] eine Abbildung des „Serpillum“ = Sand-Thymian[105].

- Für die „Moßblůme“ = Sumpfdotterblume[106] eine Abbildung von „Nenufar“ = Teichrose[107].

- Für die „Angelica“ = Arznei-Engelwurz[108] die seitenverkehrte Kopie einer Abbildung von „Meum“ = Meisterwurz[109].

- Für die Abbildung des „Guldin Gunsel“ = Kriechender Günsel wurden in der im Mai 1500 herausgegebenen Erstausgabe zwei verschiedene Abbildungen verwendet, die Pflanzen aus der Gruppe der Consolida zeigten.

- In einer Serie[110] dieser Ausgabe wurde eine Abbildung von „Prunella“ = Kleine Brunelle = Consolida minor[111] verwendet.

- In einer anderen Serie[112] derselben Ausgabe wurde eine Abbildung der „Consolida“ = Echter Beinwell = Consolida major[113] verwendet.

Wie aus der Einleitung zur Fehlerverbesserung am Ende des „Kleinen Destillierbuchs“ hervorgeht, konnte Brunschwig die Auswahl der Bilder, die den einzelnen Artikeln des zweiten Buchs vorangestellt wurden, nicht vollständig überwachen. Und so kam es, „… das ander figuren an ir ſtat geſetzt ſynd von den die ſie nitt erkant habent.“ Und er schrieb weiter:

- „Je doch ſo ſteet von eim yeden krut ſyn geſtalt vnd geſchlecht wie das geſchaffen vnd was es iſt / dz etwan mit figuren nit zů zeigen iſt / dem der ſie vor nit kennen iſt / darumb iſt nit zů achten allein vff die figuren / ſunder vff die geſchrifft vnd dz erkennen durch die geſicht / vnd nit durch die figuren / wan die figuren nit anders ſynd dann ein ougen weid vnd ein an zeigung geben iſt die weder ſchriben noch leſen kündent […]“[114][115]

Ausgaben des Kleinen Destillierbuchs ohne Zusätze

- 1500. Straßburg. Erstausgabe Johann Grüninger[116][117][118]

- 1551. Frankfurt am Main. Hermann Gülfferich[119]

- 1558. Frankfurt am Main. Hermann Gülfferich[120]

- 1558. Frankfurt am Main. Weygandt Han[121]

- 1565. Frankfurt am Main. Weygandt Han Erben[122]

Ausgaben des Kleinen Destillierbuchs als Teil des „Medicinarius“

Von 1505 bis 1537 veröffentlichten Johann Grüninger und sein Sohn und Nachfolger Bartholomäus das Kleine Destillierbuch zusammen mit weiteren Abhandlungen unter dem Titel „Medicinarius“.

Folgende Abhandlungen wurden als Zusätze an das Kleine Destillierbuch angehängt:

- Eine Abhandlung unter dem Titel „Von dem gesunden und langen Leben“. Dies war eine vom Straßburger Arzt Johannes Adelphus besorgte Übersetzung der Abhandlung „De vita libri tres“ des Florentiner Marsilio Ficino

- Eine Abhandlung mit dem Namen „De Quinta essentia“. Diese Abhandlung war beeinflusst durch das Buch „De consideratione quintae essentiae“ des Johannes de Rupescissa

- Eine kurze Abhandlung Brunschwigs über einfache Mittel für den „gemeinen Mann“

- 1505. „Medicinarius“. Straßburg. Johann Grüninger[123]

- 1508. „Medicinarius“. Straßburg. Johann Grüninger[124]

- 1515. „Medicinarius“. Straßburg. Johann Grüninger[125]

- 1521. „Medicinarius“. Straßburg. Johann Grüninger[126]

- 1531 „Medicinarius“. Das neüwe Distillier buoch. Straßburg. Johann Grüninger[127]

- 1537. „Medicinarius“. Straßburg. Bartholomäus Grüninger[128]

Bearbeitungen durch Walther Hermann Ryff und durch Johann Dantz

- Bearbeitung durch Walther Hermann Ryff:

- 1545. „Das New groß Distillier Buch“ … Frankfurt am Main. Christian Egenolph[129]

- 1556. „New groß Distillier Buch“ … Frankfurt am Main. Christian Egenolffs Erben[130]

- 1597. „New Vollkommen Distillierbuch“ … Frankfurt am Main. Christian Egenolffs Erben[131][132]

- Bearbeitung durch Johann Dantz († 1546)

- 1610. Als Anhang zum Dioskurides-Kommentar. Frankfurt / Main. Johann Briger[133]

- 1614.

Übersetzungen

Literatur

- Robert J. Forbes: A Short History of the Art of Destillation from the Beginnings up to the Death of Cellier Blumenthal. Brill, Leiden 1948; Neudruck ebenda 1970

- Josef Benzing: Bibliographie der Schriften Hieronymus Brunschwygs. In: Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler. 12 (1968), S. 115–123.

- Johann Ludwig Choulant: Graphische Inkunabeln für Naturgeschichte und Medizin. Weigel, Leipzig 1858, S. 75–85 (Digitalisat)

- Hermann Fischer: Mittelalterliche Pflanzenkunde. München 1929, S. 109–113.

- Erika Hickel, Wolfgang Schneider: Quellen zur Geschichte der pharmazeutischen Chemie im 16. Jahrhundert. 2. Mitteilung: Destillierbücher (Brunschwig, Ulstad). In: Pharmazeutische Zeitung. Band 109, Nr. 2, 1964, S. 51–57 (Digitalisat)

- Astrid Müller-Grzenda: Pflanzenwässer und gebrannter Wein als Arzneimittel zu Beginn der Neuzeit. Herstellungsverfahren, Hersteller und Handel, Beschaffenheit und Bedeutung für die Materia medica. Stuttgart 1996. ISBN 3-7692-2025-0.

- Ferdinand Wilhelm Emil Roth: Hieronymus Brunschwyg und Walther Ryff, zwei deutsche Botaniker des 16. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für Naturwissenschaften 75 (1902), S. 102-123 (Digitalisat)

- Hermann Schelenz: Zur Geschichte der pharmazeutisch-chemischen Destilliergeräte. Springer, Berlin 1911 (Digitalisat)

- Karl Sudhoff: Deutsche medizinische Inkunabeln. Leipzig 1908, S. 61–69 (Digitalisat)

- Heike Will: Vergleich der Indikationen des 'Kleinen Destillierbuches’ des Chirurgen Hieronymus Brunschwig (Straßburg 1500) mit den nach derzeitigem wissenschaftlichen Erkenntnisstand belegten Indikationen. Mathematisch-naturwissenschaftliche Dissertation, Würzburg 2009 (PDF).

Weblinks

Anmerkungen

- Karl Sudhoff: Deutsche medizinische Inkunabeln; bibliographisch-literarische Untersuchungen. J. A. Barth, Leipzig 1908, S. 61 (Digitalisat)

- Digitalisat: nicht nummeriertes Blatt

- Digitalisat: Blatt (X)IIIIr

- Digitalisat: Blatt XVr

- Digitalisat: Blatt CXXIIIr

- Digitalisat: Blatt CXXIIIIr

- Digitalisat: Blatt CCXr

- Hieronymus Brunschwig. Kleines Destillierbuch. Straßburg 1500, Vorred von diſtillieren (Digitalisat)

- Vgl. auch Geoffrey Chaucer: Canterbury Tales. Mit einer Einführung, Anmerkungen und einem Glossar von John Matthews Manly, London/ Kalkutta/ Sydney [1928], S. 467 („And sondry vessels maad of erthe and glas - Oure urynals and our descensories, Violes, crosletz, and sublymatories, Cucurbites, and alambikes eek, And other swich, deere ynough a leek!“).

- Friedrich Dobler: Der Fimus als Wärmequelle in der alten Pharmazie. In: Pharmaceutica Acta Helvetica. Band 32, 1957, S. 66–67.

- Robert James Forbes: A Short History of the Art of Distillation: from the beginnings up to the death of Cellier Blumenthal. E. J. Brill, Leyden 1948 (Reprint 1970), S. 22 und 37.

- Wilhelm Hassenstein: Das Feuerwerksbuch von 1420. 600 Jahre deutsche Pulverwaffen und Büchsenmeisterei. Neudruck des Erstdrucks aus dem Jahr 1529 (erschienen im gleichen Jahr bei Egenolph in Straßburg unter dem Titel Büchsenmeysterei) mit Übertragung ins Hochdeutsche und Erläuterungen, München 1941, S. 73 („tu es in ein Kukurbit“) und 75.

- Gerhard Pfeiffer: Technologische Entwicklung von Destilliergeräten vom Spätmittelalter bis zur Neuzeit. Regensburg 1986.

- Astrid Müller-Grzenda. Pflanzenwässer und gebrannter Wein als Arzneimittel zu Beginn der Neuzeit. Herstellungsverfahren, Hersteller und Handel, Beschaffenheit und Bedeutung für die Materia medica. Stuttgart 1996, S. 64–69.

- Heike Will. Vergleich der Indikationen des 'Kleinen Destillierbuchs’ des Chirurgen Hieronymus Brunschwig (Straßburg 1500) mit den nach derzeitigem wissenschaftlichen Erkenntnisstand belegten Indikationen. Würzburg 2009, S. 28–29.

- Lawrence M. Principe: Arbeitsmethoden. In: Claus Priesner und Karin Figala: Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft. Beck, München 1998, S. 51–57.

- Blatt 57r: Vnd der beste hung ist … Hie will ich dir ein ander ler geben hunig zu dystillieren … (Digitalisat)

- Udo Benzenhöfer: Johannes‘ de Rupescissa. Liber de consideratione quintae essentiae omnium rerum deutsch. Studien zur Alchemia medica des 15. bis 17. Jahrhunderts mit kritischer Edition des Textes. Steiner, Stuttgart 1989, S. 58–63.

- „Von menschen blut wasser … C Menschen blut wasser … als ich hernach in mynem grossen bůch erzögen will des glychen Johannes rubicissi in dem bůch quinta essentia.“

- Kleines Destillierbuch, Blatt 10vb–11ra (Digitalisat) und Blatt 76va (Digitalisat)

- Gustav Jungbauer: Maitau. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. W. de Gruyter, Band 5, Berlin NY 1933, Spalte 1550-1554

- Kleines Destillierbuch, Blatt 10v-11r (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 107r (Digitalisat)

- Konrad von Megenberg: Liber de natura rerum. Ausgabe. Franz Pfeiffer. Konrad von Megenberg. Buch der Natur. Aue, Stuttgart 1861, (Digitalisat), S. 83 (II/17)

- Herbarius Moguntinus. Passau (anonym), Teil II, Kapitel 7 (Digitalisat)

- Gart der Gesundheit. Peter Schöffer, Mainz 1485, Kapitel 267 (Digitalisat)

- Hortus sanitatis. Jacobus Meydenbach, Mainz 1491, Buch 1, Kapitel 275 (Digitalisat)

- Sonnenwende

- Heidelberg. Cpg 551. Sammelhandschrift, Südwestdeutschland, 15. Jh., Blatt 116r–183r: Medizinische Rezeptsammlung. (Digitalisat)

- Karin Figala. In: Claus Priesner und Karin Figala (Hrsg.): Alchemie. Lexikon der hermetischen Wissenschaft. Beck, München 1998, S. 239.

- Heinrich Marzell: Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. Band 3 (herausgegeben von Heinz Paul). S. Hirzel, Stuttgart / Leipzig 1977, Spalte 1444.

- Sudhoff-Ausgabe, Band 5, S. 227: [De cura caduci …] Ab elemento: manna, (id est ros, exsiccatur, si separetur purum ab impuru) praeparatum tereniabin, so mans teglich ein tropf oder drei in wein trinket, kompt kein paroxysmus. Und ist den frauen besser dan den mannen. Tereniabin ist maien tau, praeparirt per balneum maris; ist auch gut in apoplexia, epilepsia, item paralysi epileptica. (Digitalisat) und S. 292: [de caducis commentaria …] Ab elemento manna, praeparatum terenbian, so man teglich ein dropfen oder drei trinket in wein, komet kein paroxysmus. Tereniabin, so mans gibt auf drei guttas, verstelt paroxysmum etwan sechs wochen, so mans einmal brauchet : und ist tereniabin besser den frauen dan den mannen. Tereniabin ist meientau, der tau praeparirt per balneum maris, ist auch gut. (Digitalisat)

- Kapitel „Sterngeschütz“ im Kleinen Destillierbuch. 1500 (Digitalisat). In den meisten nach 1500 erschienenen Ausgaben des Kleinen Destillierbuchs, so auch in dem ab 1505 erschienenen Medicinarius, wurde das Kapitel „Sterngeschütz“ weggelassen. In den späten Frankfurter Ausgaben von Johann Briger (nach 1610) wurde das Sterngeschütz wieder erwähnt.

- Sterngeschosz in Grimms Deutschem Wörterbuch (Digitalisat)

- Hermann Fischer. Mittelalterliche Pflanzenkunde. Verlag der Münchner Drucke, München 1929, S. 112, Nr. 27

- Gallert

- Brachland

- Paracelsus: Das Buch Meteorum. Köln 1566, S. 63: Caput X. De exhalationibus (Digitalisat).

- Dazu auch: Heinrich Marzell: Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. Hirzel, Leipzig 1943–1958, Bd. II, Sp. 504–505: Fuligo septica und Bd. III, Sp. 335–338: Nostoc commune.

- Malcom Potts: Etymology of the Genus Name Nostoc (Cyanobacteria). In: International Journal of Systematic Bacteriology, Apr. 1977, S. 584

- Hermann Fischer. Mittelalterliche Pflanzenkunde. München 1929, S. 110–112.

- Otto Brunfels. Herbarum vivae eicones. Band II. Straßburg 1532: De vera herbarum cognitione appendix. S. 183–201: Hieronymi herbarii Argentorat. Apodixis Germanica, ex qua facile vulgares herbas omnes licebit perdiscere, coacta in seriem Alphabeticam („Des Straßburger Kräuterkundigen Hieronymus deutsche Beweisführung, aus der die gemeinen Pflanzen leicht erkannt werden können. In alphabetischer Reihenfolge“) (Digitalisat).

- Otto Brunfels. Contrafayt Kreüterbuch. Straßburg 1532, Vorwort, Kapitel 32 (Digitalisat)

- Hieronymus Bock. Kräuterbuch Ausgabe 1551, Vorrede, Kapitel 10 (Digitalisat)

- Hieronymus Brunschwig. Kleines Destlillierbuch. Straßburg 1500, Vorwort (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 9va (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 21ra (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 25va (Digitalisat)

- J. J. Scanlan: Albertus. De animalibus. Center for Medieval & Early Renaissance Studies, Binghampton NY 1987, S. 428

- Konrad von Megenberg: Buch der Natur. Ausgabe. Franz Pfeiffer. Aue, Stuttgart 1861,S. 296 (V/66) (Digitalisat)

- Hildegard von Bingen: Physica, I / 101. Edition. Charles Victor Daremberg und Friedrich Anton Reuß (1810-1868). S. Hildegardis Abbatissae Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturarum Libri Novem. Migne, Paris 1855. Sp. 1169–1170 (Digitalisat) nach der Handschrift Paris. Liber beate Hildegardis subtilitatum diversarum naturarum creaturarum et sic de aliis quam multis bonis. Paris. Bibliothèque Nationale. Codex 6952 f. 156-232. Vollständige Handschrift. 15. Jh. (1425-1450)

- Gart der Gesundheit. Peter Schöffer, Mainz 1485, Kapitel 308 (Digitalisat)

- Peter Riethe: Hildegards von Bingen >Liber simplicis medicinae< im Mainzer >Gart der Gesundheit<. In: Sudhoffs Archiv. Band 89, Heft 1, 2005, S. 96–119.

- Hieronymus Brunschwig: Kleines Destillierbuch, Johann Grüninger, Straßburg 1500, Blatt 32va (Digitalisat)

- Hieronymus Bock: New Kreütter Bůch. 2., erweiterte Ausgabe 1546, Teil 1, Kapitel 75 (Blatt 78): (Digitalisat)

- Nach Craig R. Thompson: Collected works of Erasmus, Band 40 - Colloquies, Univ. of Toronto Press, Toronto 1997, S. 1041: Die Spinne ist in Bezug auf den Menschen ein Haustier, aber sie hat eine so tödliche Feindschaft mit der Schlange, dass sie, wenn sie eine schlafend unter einem Baum entdeckt, sich vorsichtig an einem Faden herablässt, die Schlange so stark in den Kopf sticht, dass diese sich im Todeskampf krümmt und schließlich stirbt. Ich habe von denen, die es gesehen haben, gehört, dass eine ähnliche Fehde zwischen Spinne und Kröte besteht. Aber eine Kröte, die gestochen wurde, heilt sich selbst indem sie Wegerich isst. Nun eine Geschichte aus England. Wie du weißt, werden die Böden dort mit grünen Binsen bestreut. Ein gewisser Mönch hatte einige Bündel Binsen in seine Zelle gebracht um sie später auszubreiten. Als er nach dem Mahl schlummerte, kroch eine große Kröte über ihn und blockierte seinen Mund, indem sie ihre vier Füße auf seinen Unter und Oberlippen fixierte. Die Kröte wegzunehmen hätte den sicheren Tod bedeutet. Sie nicht wegzunehmen wäre grausamer als der Tod gewesen. Einige Personen rieten, den Mönch mit dem Gesicht nach oben zu einem Fenster zu tragen, in dem eine große Spinne ihr Netz hatte. Dies wurde getan. Beim Anblick ihres Feindes ließ sich die Spinne sofort an ihrem Faden herab, stach die Kröte und kehrte am Faden zu ihrem Netz zurück. Die Kröte schwoll auf, wurde jedoch nicht vertrieben. Die Spinne stach nochmals, die Kröte schwoll weiter an, lebte jedoch noch. Als sie ein drittes Mal gestochen wurde, zog sie ihre Füße zurück und fiel tot ab. Diesen Dienst erwies die Spinne ihrem Gastgeber.

- Kleines Destillierbuch, Blatt 41vb (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 57vb (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 60rb (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 60vb (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 66vb (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 71rb (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 72va (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 105vb (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 113ra (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 79va (Digitalisat)

- Werner Williams-Krapp: Nikolaus von Nürnberg II (N. der Kartäuser). In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 1987, Bd. 6, Sp. 1126–1127.

- Kleines Destillierbuch, Blatt 83ra (Digitalisat)

- G. Keil: Johann Ungerech von Frankfurt. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 1999, Bd. 10, Sp. 77–78.

- Kleines Destillierbuch, Blatt 84va (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 85va (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 86ra (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 88vb (Digitalisat)

- Kleines Destillierbuch, Blatt 114vb (Digitalisat) … A Winden blůmen oder wyß glocken waſſer iſt gůt für mancherley gebreſten vnd kanckheit in dem lyb da mit beſtrichen vnd tücher darin genetzt vnd von vſſen dar über gelegt es ſyent wunden oder ander gebreſten in dem lyb / es was ein ertzotdin zů fryburcgk geſeſſen die kund kein ander kunſt dan dyſe vnd ernördt vyl menſchen dar mit [Es war eine Ärztin zu Freiburg ansässig - die konnte keine andere Kunst als diese und heilte viele Menschen damit] …

- Kleines Destillierbuch, Blatt 114vb (Digitalisat)

- Karl Sudhoff: Deutsche medizinische Inkunabeln. Leipzig 1908, S. 145

- Zum Beispiel: Solothurn. Cod, S. 386. Med. Sammelhandschrift. Ravensburg 1463-1466. Blatt 133r-136v (Digitalisat) und Karlsruhe. Cod. Donaueschingen 793. Mittelbayern 1445-1470. Blatt 30r-33v (Digitalisat)

- Frankfurt. Ms. germ. qu. 17. Elsass 1. Viertel 15. Jh. Blatt 340v-350v (Digitalisat)

- Heidelberg. Cpg 226. Elsass 1459-1469. Blatt 102r-105r (Digitalisat)

- Heidelberg. Cpg 545. Nürnberg 1474, Blatt 97v-121r (Digitalisat)

- Heidelberg. Cpg 558. Nordbayern 1470-1485, Blatt 21v-27r (Digitalisat)

- Heidelberg, Cpg 638. Elsass / Basel 2. Viertel 15. Jh. Blatt 29r-31r (Digitalisat)

- Heidelberg. Cpg 666. Südwestdeutschland 1478 Blatt 87r-130r Wässer eingestreut zwischen dem unvollständigen „Elixier“ des Nikolaus Frauenlob (Digitalisat)

- So zum Beispiel in: Heidelberg. Cpg 226. Elsass 1459-1469. Blatt 178r-206v (Digitalisat)

- So zum Beispiel in: Heidelberg. Cpg 620. Südwestdeutschland 15. Jh. Blatt 75r-95v (Digitalisat)

- Bewahrung und Bereitung der Wein 1478 (Digitalisat)

- Buch der Cirurgia. Blatt 125v-128r (Digitalisat) = Guy de Chauliac. Grande chirurgie. (Übersetzung: Nicaise 1890, S. 638–658) (Digitalisat)

- Hans J. Vermeer: Cardo benedicta das edilst krautt. In: Gundolf Keil et al. (Hrsg.): Fachliteratur des Mittelalters. Festschrift für Gerhard Eis. Stuttgart 1968, S. 421–432.

- Gundolf Keil: Kardobenediktentraktat. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Berlin 2004, Bd. XI, Sp. 826–829.

- Thomas Richter und Gundolf Keil. Untersuchungen zum Einfluss des Melissen-Traktates auf die neuzeitliche Kräuterbuchliteratur. In: Iliaster. Literatur und Naturkunde in der frühen Neuzeit. Manutius, Heidelberg 1999, S. 241–247.

- Titelblatt zur ersten Ecloge Vergils. Herausgeber Sebastian Brant, Straßburg 1502

- Hieronymus Brunschwig: Dis ist das buch der Cirurgia, Das dritt Capitel dis sybenden tractat, Blatt CXXIIv Straßburg 1497

- Paul Kristeller: Die Straßburger Bücher-Illustration im XV. und im Anfange des XVI. Jahrhunderts. Leipzig 1888 (Digitalisat).

- Ferdinand Geldner: Die deutschen Inkunabeldrucker. Hiersemann, Stuttgart 1968, Band I, S. 71–75.

- Arthur M. Hind: An introduction to a history of woodcut. Dover Publications, New York 1993, Bd. I, S. 339–344.

- Franz Josef Worstbrock: Vergil. II. Frühe Drucküberlieferung 2. In: Verfasserlexikon², 10 (1999), De Gruyter, Berlin / New York, Sp. 271–272

- Eleanor Winsor Leach: Illustration as interpretation in Brant‘s and Dryden’s editions of Vergil. In: Sandra Hindman (Hrsg.): The eraly illustrated book. Essay in honor of Lessing J. Rosenwald. Washington: Library of Congress 1982, S. 175–210.

- Im Mai 1500 wurde das Kleine Destillierbuch, im September 1502 die Vergilausgabe herausgegeben. Die Abbildung zur 1. Ecloge war die 2. von über 200 großformatigen Holzdruckabbildungen in der Vergilausgabe, deren Gesamt-Produktionsdauer auf gut 2 Jahre geschätzt werden kann.

- Joachim Telle. In: Pharmazie und der gemeine Mann. Ausstellungskatalog der Herzog August Bibliothek Nr. 36. Wolfenbüttel 1982, S. 54.

- Hieronymus Brunschwig: Kleines Destillierbuch. Straßburg 1500, Blatt 121v: „Xipian wurtzelen“ (Digitalisat)

- Hortus sanitatis. Unbekannter Drucker, Straßburg 1491, Kapitel 223: „Hermerocalles“ (Digitalisat)

- Hieronymus Brunschwig: Kleines Destillierbuch. Straßburg 1500, Blatt 52r: „Groß Gunsel“ (Digitalisat)

- Hortus sanitatis. Unbekannter Drucker, Straßburg 1491, Kapitel 130: „Colubrina“ (Digitalisat)

- Hieronymus Brunschwig: Kleines Destillierbuch. Straßburg 1500, Blatt 43r: „Erenbris“ (Digitalisat)

- Hortus sanitatis. Unbekannter Drucker, Straßburg 1491, Kapitel 429: „Serpillum“ (Digitalisat)

- Hieronymus Brunschwig: Kleines Destillierbuch. Straßburg 1500, Blatt 78r: „Moßblůme“ (Digitalisat)

- Hortus sanitatis. Unbekannter Drucker, Straßburg 1491, Kapitel 309: Nenufar (Digitalisat)

- Hieronymus Brunschwig: Kleines Destillierbuch. Straßburg 1500, Blatt 20r: „Angelica“ (Digitalisat)

- Hortus sanitatis. Unbekannter Drucker, Straßburg 1491, Kapitel 291: Meum (Digitalisat)

- Hieronymus Brunschwig: Kleines Destillierbuch. Straßburg 1500, Blatt 51v: „Guldin Gunsel“ (Digitale Sammlung Darmstadt)

- Hortus sanitatis. Unbekannter Drucker, Straßburg 1491, Kapitel 379: „Prunella“ (Digitalisat)

- Hieronymus Brunschwig: Kleines Destillierbuch. Straßburg 1500, Blatt 51v: „Guldin Gunsel“ (BSB München)

- Hortus sanitatis. Unbekannter Drucker, Straßburg 1491, Kapitel 132: „Consolida“ (Digitalisat)

- Einleitung zur Fehlerverbesserung am Ende des „Kleinen Destillierbuchs“ (Digitalisat)

- Eine genaue Untersuchung über diese Abbildungen in: Brigitte und Helmut Baumann: Die Mainzer Kräuterbuch-Inkunabeln. Hiersemann Stuttgart 2010, S. 238–239.

- Hieronymus Brunschwig: Liber de arte distillandi de simplicibus.(BSB München)

- Hieronymus Brunschwig: Liber de arte distillandi de simplicibus.(Digitale Sammlungen Darmstadt)

- Hieronymus Brunschwig: Liber de arte distillandi de simplicibus.(hhu Düsseldorf)

- Brunschwig, Hieronymus: Distilierbuch der rechten Kunst, Newe vnd g..., auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: Distilierbuch der rechten Kunst, newe und g..., auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: Distilierbuch der rechten Kunst, Newe vnd g..., auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: Destillierbuch, auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: Medicinarius, auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: Liber de arte distilandi ..., auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: Das Distilierbuch, auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: Das distilierbuoch, auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: Das neüwe Distilier buoch Der rechten kuns..., auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: Das new Distilier-Buch, auf digitale-sammlungen.de

- Ryff, Walther Hermann: Das new groß Distillierbuch, auf digitale-sammlungen.de

- Ryff, Walther Hermann: New groß Distillier-Buch, Wolgegründter Küns..., auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: News Vollkommen distillier buch Wolgegrün, auf digitale-sammlungen.de

- Brunschwig, Hieronymus: New Vollkommen Distillierbuch, auf digitale-sammlungen.de

- Dioscorides, Pedanius: Kreutterbuch, auf reader.digitale-sammlungen.de

- The vertuose boke of distyllacyon of the waters of all maner of he..., auf biodiversitylibrary.org