Dernbach (Bad Endbach)

Dernbach (mundartlich De'mbach) ist ein Ortsteil der Gemeinde Bad Endbach im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf. Bis 1748 war der Ort Sitz des Adelsgeschlechtes von und zu Dernbach.

Dernbach Gemeinde Bad Endbach | |

|---|---|

.svg.png.webp) Wappen von Dernbach | |

| Höhe: | 460 (456–489) m ü. NHN |

| Fläche: | 1,88 km²[1] |

| Einwohner: | 258 (Mai 2011)[2] |

| Bevölkerungsdichte: | 137 Einwohner/km² |

| Eingemeindung: | 1. Juli 1974 |

| Postleitzahl: | 35080 |

| Vorwahl: | 02776 |

Ortseingang (Süd-West) Ortseingang (Süd-West) | |

Geografische Lage

Dernbach liegt 4,5 km nördlich von Bad Endbach am Dernbach auf 470 m im Gladenbacher Bergland (östlicher Ausläufer des Westerwaldes, der sich hier mit dem Südausläufer des Rothaargebirges überschneidet) in einer wechselhaften Mittelgebirgslandschaft zwischen den Städten Marburg und Dillenburg, nördlich von Wetzlar, also mitten im Hessischen Hinterland.

Bis auf eine Lücke im Nordwesten ist Dernbach von Wald umgeben.

Naturräumlich wird das Plateau rund um Dernbach, das sich vom 552 m hohen Daubhaus nördlich von Gladenbach bis zum Nordrand des Schelder Waldes (Angelburg (Berg) 609 m ü. NHN) zieht, als Bottenhorner Hochflächen bezeichnet. Diese Hochflächen, entstanden im Tertiär, sind eine der ältesten Landoberflächen des Rheinischen Schiefergebirges.

Geschichte

Der bewaldete Burgberg aus Nord-Ost

Der bewaldete Burgberg aus Nord-Ost Ev. Kirche

Ev. Kirche Backhaus Dernbach, heute Ferienwohnung

Backhaus Dernbach, heute Ferienwohnung

Chronik

Urkundliche Erwähnungen[1]

- Therinbach (1363),

- Derenbach (1398),

- Dernbach (seit 1411)

Ersterwähnung

Das noch oft in der älteren Literatur als Ersterwähnung genannte Jahr 1255 betrifft nicht den heutigen Ort Dernbach.[3] Damit ist der bereits 1226 genannte[4] und später wüst gefallene Hof Derenbach/Derinbach beim Kloster Altenberg, Gemarkung Oberbiel an der Lahn, gemeint.[5]

Das Dorf Dernbach entstand erst mit dem Bau der Burg Neu-Dernbach, als sich im Umfeld der Burg Bauhandwerker und Bedienstete der Herren von Dernbach ansiedelten. 1363 wird die Ansiedlung, das Dorf, erstmals als Therinbach genannt. Die Herren von Dernbach hatten nach dem Ende der Dernbacher Fehde ihren gesamten Besitz, ihre umfangreichen Rechte und die zerstörte Burg Alt-Dernbach in der Herborner Mark an den Grafen Heinrich III. von Nassau-Dillenburg verkauft und waren in die Landgrafschaft Hessen gezogen. Dort erbauten sie die neue Höhenburg Neu-Dernbach. Sie sollte das Grenzgebiet zur Grafschaft Nassau sichern und war gedacht als Vorburg zur Burg Blankenstein.[6]

Der hessische Landgraf belehnte die Herren von Dernbach ca. 1350 mit dem Neubau einschließlich der neu geschaffenen Gemarkung und der Ansiedlung, zunächst Tal genannt, und mit weiteren Besitztümern in den umliegenden Ortschaften. Der Burgsitz und die Gemarkung Dernbach wurden von der Gemarkung Wommelshausen abgetrennt. Bereits 1570 wurde die Burg als alt und zerfallen bezeichnet, verfiel weiter und diente auch als Steinbruch. Der nach dem Abzug des Familienzweiges der von Dernbach genannt Graul 1540 in Dernbach verbliebene Familienzweig, die „von und zu Dernbach“, wohnte zu diesem Zeitpunkt bereits außerhalb im Hofgut.

Der lehnsberechtigte evangelische Familienzweig ist 1748 ausgestorben

1748 starb der lehensberechtigte evangelische Familienzweig mit dem erst 40-jährigen landgräflich-hessen-kasselschen Hauptmann der Garde Friedrich Ludwig Christian von Dernbach aus.

Landgraf Ludwig VIII. zog die Burg und die zugehörigen Ländereien (die gesamte Gemarkung Dernbach umfassend) als erledigtes Lehen ein, machte daraus einen Gutshof (Domäne), baute 1750 ein neues Gutshaus und verpachtete die Ländereien. Die Einwohner von Dernbach besaßen nichts außer ihrer eigenen Hofraite; Äcker und Wiesen mussten sie pachten. Das Gutshaus und mit ihm die letzten Hofgebäude, die nordwestlich des Burgberges standen, wurden Mitte des 19. Jahrhunderts bis auf ein Kellergewölbe abgebrochen.

Von der Burg sind nur noch kümmerliche Reste von zwei Schalentürmen und der Burgmauer erhalten.

Keine Raubritter

Im Volksmund werden die Dernbacher Einwohner heute noch scherzhaft Raubritter genannt. Es gibt jedoch keinen Bericht darüber, dass sich die Herren von und zu Dernbach jemals als solche betätigt hätten, im Gegensatz zu ihren Verwandten auf Burg Vetzberg.

Beschreibung 1830

Die Statistisch-topographisch-historische Beschreibung des Großherzogthums Hessen berichtet 1830 über Dernbach:

„Dernbach (L. Bez. Gladenbach) evangel. Filialdorf; liegt 1 1⁄2 St. von Gladenbach in einer wilden, waldigen Gegend auf einer hohen Bergspitze, hat 22 Häuser und 124 Einw., die außer 2 Kath. evangelisch sind, und sich fast hauptsächlich mit dem Stricken von Strümpfen und deren Verkaufe nähren. Der Ort war der Sitz der längst ausgestorbenen adeligen Familie von Dernbach.“[7]

Das bereits 1777 genannte und zwischenzeitlich erneuerte Backhaus dient heute als Ferienwohnung.

In einem nahegelegenen Steinbruch wurde bis 2010 Diabas abgebaut; den Abbau hat man inzwischen wieder aufgenommen.

Gebietsreform

Am 1. Juli 1974 wurden im Zuge der Gebietsreform in Hessen kraft Landesgesetz die bis dahin selbständigen Gemeinden Bad Endbach, Bottenhorn, Dernbach, Hartenrod und Hülshof zur erweiterten Großgemeinde mit dem Namen Bad Endbach zusammengeschlossen.[8][9] Für alle ehemals eigenständigen Gemeinden von Bad Endbach wurden Ortsbezirke mit Ortsbeirat und Ortsvorsteher nach der Hessischen Gemeindeordnung gebildet.[10]

Territorialgeschichte und Verwaltung im Überblick

Die folgende Liste zeigt im Überblick die Territorien, in denen Dernbach lag, bzw. die Verwaltungseinheiten, denen es unterstand:[1][11][12]

- ab 1350: Heiliges Römisches Reich, Landgrafschaft Hessen, Ortsherrschaft der Herren von Dernbach

- ab 1502: Heiliges Römisches Reich, Landgrafschaft Hessen, Gericht Gladenbach.

- 1567–1604: Heiliges Römisches Reich, Landgrafschaft Hessen-Marburg, Gericht Gladenbach.

- 1604–1648: strittig zwischen Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt (Hessenkrieg)

- ab 1604: Heiliges Römisches Reich, Landgrafschaft Hessen-Kassel, Amt Blankenstein

- ab 1617: Heiliges Römisches Reich, Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, Amt Blankenstein, Obergericht Gladenbach[13][14]

- bis 1748: liegt die Niedere Gerichtsbarkeit bei der Adelsfamilie von und zu Dernbach

- ab 1748: Heiliges Römisches Reich, Landgrafschaft Hessen-Darmstadt, Oberfürstentum Hessen, Amt Blankenstein, Obergericht Gladenbach

- ab 1806: Rheinbund, Großherzogtum Hessen, Oberfürstentum Hessen, Amt Blankenstein, Land- und Rügengericht[13][15]

- ab 1815: Deutscher Bund, Großherzogtum Hessen, Provinz Oberhessen, Amt Blankenstein[16]

- ab 1821: Deutscher Bund, Großherzogtum Hessen, Provinz Oberhessen, Landratsbezirk Gladenbach

- ab 1832: Deutscher Bund, Großherzogtum Hessen, Provinz Oberhessen, Kreis Biedenkopf

- ab 1848: Deutscher Bund, Großherzogtum Hessen, Regierungsbezirk Biedenkopf

- ab 1852: Deutscher Bund, Großherzogtum Hessen, Provinz Oberhessen, Kreis Biedenkopf

- ab 1867: Norddeutscher Bund, Königreich Preußen, Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Wiesbaden, Kreis Biedenkopf (übergangsweise Hinterlandkreis)[14]

- ab 1871: Deutsches Reich, Königreich Preußen, Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Wiesbaden, Kreis Biedenkopf

- ab 1918: Deutsches Reich, Freistaat Preußen, Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Wiesbaden, Kreis Biedenkopf

- ab 1932: Deutsches Reich, Freistaat Preußen, Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Wiesbaden, Landkreis Dillenburg

- ab 1933: Deutsches Reich, Freistaat Preußen, Provinz Hessen-Nassau, Regierungsbezirk Wiesbaden, Landkreis Biedenkopf

- ab 1944: Deutsches Reich, Freistaat Preußen, Provinz Nassau, Landkreis Biedenkopf

- ab 1945: Amerikanische Besatzungszone, Groß-Hessen, Regierungsbezirk Wiesbaden, Landkreis Biedenkopf

- ab 1949: Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen (seit 1946), Regierungsbezirk Wiesbaden, Landkreis Biedenkopf

- ab 1968: Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, Landkreis Biedenkopf

- ab 1974: Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen, Regierungsbezirk Kassel, Landkreis Marburg-Biedenkopf

- am 1. Juli 1974 wurden Dernbach als Ortsteil der Gemeinde Bad Endbach eingegliedert.

- ab 1981: Bundesrepublik Deutschland, Land Hessen, Regierungsbezirk Gießen, Landkreis Marburg-Biedenkopf

Einwohnerzahlen

| Quelle: Historisches Ortslexikon[1] | |

| • 1577: | 7 Hausgesesse |

| • 1630: | 8 Hausgesesse |

| • 1742: | 17 Haushalte |

| • 1791: | 66 Einwohner[17] |

| • 1800: | 66 Einwohner[18] |

| • 1806: | 90 Einwohner, 15 Häuser[15] |

| • 1829: | 124 Einwohner, 22 Häuser[7] |

| Dernbach: Einwohnerzahlen von 1781 bis 2000 | ||||

|---|---|---|---|---|

| Jahr | Einwohner | |||

| 1781 | 66 | |||

| 1800 | 66 | |||

| 1806 | 90 | |||

| 1829 | 124 | |||

| 1834 | 140 | |||

| 1840 | 151 | |||

| 1846 | 169 | |||

| 1852 | 175 | |||

| 1858 | 171 | |||

| 1864 | 145 | |||

| 1871 | 141 | |||

| 1875 | 178 | |||

| 1885 | 158 | |||

| 1895 | 160 | |||

| 1905 | 156 | |||

| 1910 | 174 | |||

| 1925 | 236 | |||

| 1939 | 237 | |||

| 1946 | 354 | |||

| 1950 | 319 | |||

| 1956 | 262 | |||

| 1961 | 273 | |||

| 1967 | 322 | |||

| 1980 | ? | |||

| 1990 | ? | |||

| 2000 | ? | |||

| Datenquelle: Historisches Gemeindeverzeichnis für Hessen: Die Bevölkerung der Gemeinden 1834 bis 1967. Wiesbaden: Hessisches Statistisches Landesamt, 1968. Weitere Quellen: LAGIS[1]; Zensus 2011[2] | ||||

Einwohnerstruktur

Nach den Erhebungen des Zensus 2011 lebten am Stichtag dem 9. Mai 2011 in Dernbach 256 Einwohner. Darunter waren 3 (1,2 %) Ausländer. Nach dem Lebensalter waren 45 Einwohner unter 18 Jahren, 99 zwischen 18 und 49, 63 zwischen 50 und 64 und 48 Einwohner waren älter.[2] Die Einwohner lebten in 99 Haushalten. Davon waren 30 Singlehaushalte, 18 Paare ohne Kinder und 45 Paare mit Kindern, sowie 6 Alleinerziehende und keine Wohngemeinschaften. In 15 Haushalten lebten ausschließlich Senioren und in 66 Haushaltungen lebten keine Senioren.[2]

Religionszugehörigkeit

| Quelle: Historisches Ortslexikon[1] | |

| • 1829: | 122 evangelische (= 98,39 %), 2 katholische (= 1,61 %) Einwohner[7] |

| • 1885: | 157 evangelische (= 99,37 %), ein katholischer (= 0,63 %) Einwohner |

| • 1961: | 258 evangelische (= 94,51 %), 8 römisch-katholische (= 2,93 %) Einwohner |

Erwerbstätigkeit

Quelle: Historisches Ortslexikon[1]

| • 1867: | Erwerbspersonen: 25 Landwirtschaft, 1 Forstwirtschaft, 2 Bergbau und Hüttenwesen, 3 Gewerbe und Industrie, 1 Gemeindeverwaltung, 5 Personen ohne Berufsausübung, 7 Personen ohne Berufsangabe. |

| • 1961: | Erwerbspersonen: 53 Land- und Forstwirtschaft, 48 produzierendes Gewerbe, 12 Handel und Verkehr, 12 Dienstleistungen und Sonstiges. |

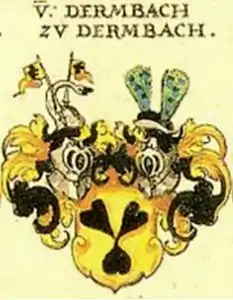

Wappen

.svg.png.webp) Wappen von Dernbach |

Blasonierung: „In Schwarz über einem goldenen Wellenbalken drei in Form einer halben, oberen Rosette angeordnete goldene Seeblätter.“ |

| Wappenbegründung: Das Dorf hatte vor 1956, als das heutige Wappen verliehen wurde, weder Wappen noch Siegel. Der Wellenbalken ist ein redendes Element für die Silbe „-bach“ des Ortsnamens, die Blätter stammen aus dem Wappen der Herren von Dernbach, die vor 1350 eine Burg errichteten, um die sich das Dorf entwickelte. |

Schule

Dernbach gehörte wie Hülshof ehemals zur Schulgemeinde Wommelshausen. Bis 1821 gingen die Kinder nach Wommelshausen zur Schule. Ab 1822 bis 1836 wirkten in Dernbach Johannes und Philipp Schmidt nacheinander als Schulmeister. Danach versorgten bis 1844 die Lehrer aus Bottenhorn die Schule. Später mussten die Lehrer aus Wommelshausen viermal in der Woche Unterricht in verschiedenen Wohnhäusern erteilen. 1879 baute Dernbach ein eigenes Schulhaus. 1882 trennte man die Lehrerstelle von Wommelshausen und stellte für Dernbach einen zusätzlichen Lehrer ein. Ab 1888 wurde Dernbach in eine selbstständige Lehrerstelle umgewandelt. Als 1941 der Dernbacher Lehrer zur Wehrmacht eingezogen wurde, unterrichten die Wommelshäuser Lehrer dort vorübergehend zusätzlich. Danach mussten die Kinder aus Dernbach bis März 1945 in Wommelshausen zur Schule gehen.[19]

Als Folge der hessischen Schulreform wurden ab 1960 örtliche Volksschulen zugunsten von Mittelpunktschulen aufgelöst, so auch die Grundschulen in Wommelshausen, Dernbach und Günterod.

Weblinks

- Ortsteil Dernbach. (Nicht mehr online verfügbar.) In: Webauftritt. Gemeinde Bad Endbach, archiviert vom Original; abgerufen im März 2020.

- Dernbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf. Historisches Ortslexikon für Hessen. In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Literatur über Dernbach nach Stichwort In: Hessische Bibliographie

Einzelnachweise

- Dernbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf. Historisches Ortslexikon für Hessen. (Stand: 4. August 2020). In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

- Ausgewählte Daten über Bevölkerung und Haushalte am 9. Mai 2011 in den hessischen Gemeinden und Gemeindeteilen. (PDF; 1,1 MB) In: Zensus 2011. Hessisches Statistisches Landesamt, S. 24 und 64.

- Horst W. Müller: Dernbach 1255?, Zur Erstnennung von Dernbach. In: Hinterländer Geschichtsblätter. Biedenkopf, Nr. 3, November 2013.

- Beyer, Eltester, Goerz: Urkundenbuch zur Geschichte der mittelrheinischen Territorien. Bd. 1–3, Beleg: MUB3, S. 242, 1226.

- Thomas Doepner: Das Prämonstratenserinnenkloster Altenberg im Hoch- und Spätmittelalter. Sozial- und frömmigkeitsgeschichtliche Untersuchungen. (= Untersuchungen und Materialien zur Verfassungs- und Landesgeschichte. Band 16). Zugleich: Köln, Univ. Diss., Hrsg. Hessisches Landesamt für geschichtliche Landeskunde, N. G. Elwert Verlag, Marburg 1999, ISBN 3-7708-1128-3; S. 42, 43, 44 und 423.

- Horst W. Müller: Dernbach und die ‚von Dernbach‘. In: Hinterländer Geschichtsblätter. Biedenkopf, Nr. 3, Oktober 2005, Nr. 4, Dezember 2005, Nr. 1, März 2006 und Nr. 2, Juni 2006.

- Georg Wilhelm Justin Wagner: Statistisch-topographisch-historische Beschreibung des Großherzogthums Hessen: Provinz Oberhessen. Band 3. Carl Wilhelm Leske, Darmstadt August 1830, OCLC 312528126, S. 52 (Online bei google books).

- Gesetz zur Neugliederung der Landkreise Biedenkopf und Marburg und der Stadt Marburg (Lahn) (GVBl. II 330-27) vom 12. März 1974. In: Der Hessische Minister des Innern (Hrsg.): Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen. 1974 Nr. 9, S. 154, § 18 (Online beim Informationssystem des Hessischen Landtags [PDF; 3,0 MB]).

- Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Historisches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland. Namens-, Grenz- und Schlüsselnummernänderungen bei Gemeinden, Kreisen und Regierungsbezirken vom 27.5.1970 bis 31.12.1982. W. Kohlhammer, Stuttgart/Mainz 1983, ISBN 3-17-003263-1, S. 351.

- Hauptsatzung. (PDF; 27 kB) § 5. In: Webauftritt. Gemeinde Bad Endbach, abgerufen im Oktober 2020.

- Michael Rademacher: Land Hessen. Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.

- Grossherzogliche Centralstelle für die Landesstatistik (Hrsg.): Beiträge zur Statistik des Großherzogtums Hessen. Band 13. G. Jonghause's Hofbuchhandlung, Darmstadt 1872, DNB 013163434, OCLC 162730471, S. 12 ff. (google books).

- Wilhelm von der Nahmer: Handbuch des Rheinischen Particular-Rechts: Entwickelung der Territorial- und Verfassungsverhältnisse der deutschen Staaten an beiden Ufern des Rheins : vom ersten Beginnen der französischen Revolution bis in die neueste Zeit. Band 3. Sauerländer, Frankfurt am Main 1832, OCLC 165696316, S. 7 (Online bei google books).

- Grossherzogliche Centralstelle für die Landesstatistik (Hrsg.): Beiträge zur Statistik des Großherzogtums Hessen. Band 13. G. Jonghause's Hofbuchhandlung, Darmstadt 1872, DNB 013163434, OCLC 162730471, S. 27 ff., § 40 Punkt 6c) (google books).

- Hessen-Darmstädter Staats- und Adresskalender 1806. Im Verlag der Invaliden-Anstalt, Darmstadt 1806, S. 244 (Online in der HathiTrust digital library).

- Neuste Länder und Völkerkunde. Ein geographisches Lesebuch für alle Stände. Kur-Hessen, Hessen-Darmstadt und die freien Städte. Band 22. Weimar 1821, S. 416 (online bei Google Books).

- Hessen-Darmstädter Staats- und Adresskalender 1791. Im Verlag der Invaliden-Anstalt, Darmstadt 1791, S. 189 (Online in der HathiTrust digital library).

- Hessen-Darmstädter Staats- und Adresskalender 1800. Im Verlag der Invaliden-Anstalt, Darmstadt 1800, S. 201 (Online in der HathiTrust digital library).

- Horst W. Müller: Von der Kirchspielschule zur MPS, Ein Beitrag zur Schulgeschichte im ehemaligen Kirchspiel Hartenrod, heute Bad Endbach, In: Hinterländer Geschichtsblätter, 97. Jhg., Nr. 2, Juli 2018, Biedenkopf