Zoo Basel

| Zoo Basel | ||

|---|---|---|

| Vollständiger Name | Zoologischer Garten Basel mundartlich: Zolli | |

| Motto | Erleben, was es zu bewahren gilt | |

| Ort | Binningerstrasse 40, 4054 Basel | |

| Fläche | 11 Hektaren | |

| Eröffnung | 3. Juli 1874 | |

| Tierarten | 628 Tierarten | |

| Individuen | 7017 Tiere (davon ca. 5000 im Vivarium) | |

| Besucherzahlen | 1'034'359 (2015) 0'960'685 (2016) 1'018'316 (2017) 0'928'239 (2018) 1'007'150 (2019) 0'794'974 (2020)[1] | |

| Organisation | ||

| Leitung | Olivier Pagan (Direktor) | |

| Trägerschaft | Zoo Basel AG | |

| Förderorganisationen | Verein Freunde des Zoologischen Gartens Basel | |

| Mitglied bei | WAZA, EAZA, VDZ und Zooschweiz | |

Haupteingang des Zoos | ||

| zoobasel.ch | ||

| ||

Der Zoo Basel ist ein zoologischer Garten in Basel. Er befindet sich im Stadtquartier Basel-Bachletten am Fluss Birsig. Er wurde 1874 eröffnet und ist somit der älteste Zoo der Schweiz. Mit 7017 (2014) Tieren in 628 Arten (58 Säugetierarten, 88 Vogelarten, 41 Reptilienarten, 10 Amphibienarten, 284 Fischarten und 147 Arten an wirbellosen Tieren) besitzt er auch mit Abstand den grössten Tierbestand. Aufgrund von Zuchterfolgen wie bei Panzernashorn, Zwergflusspferd oder Westlichem Flachlandgorilla wurde der Stadtzoo weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und gilt daher, trotz seiner relativ kleinen Fläche von rund 11 Hektaren, als einer der bedeutenden Zoos von Europa. Im Jahr 2016 zählte er 960'685 Besuchende.[2]

Rechtsform und Finanzierung

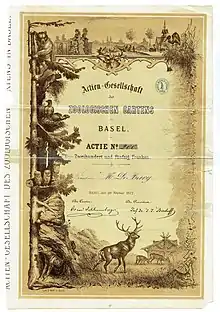

Der Zoologische Garten Basel ist eine Aktiengesellschaft. Gemäss den Statuten ist die Gesellschaft nicht gewinnorientiert und die Aktien begründen ausdrücklich keinen Anspruch auf eine Dividende. Die ersten Statuten wurden durch die Generalversammlung vom 20. Februar 1873 angenommen, dieser Tag gilt als Gründungsdatum des Basler Zoos. Der Zoo wurde am 3. Juli 1874 eröffnet. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 3. März 1883.

Zur Gründung wurden 1200 Aktien zu 250 Franken ausgegeben, was ein Aktienkapital von 300'000 Franken ergibt. 250 Franken entsprachen 1873 etwa einem heutigen Wert von 2750 Franken, mit allen Vorbehalten gegenüber einem Vergleich über eine so lange Zeitspanne.[4] Alle Aktien sind vinkulierte Namensaktien, das heisst, der Aktienbesitzer muss vom Verwaltungsrat bestätigt und in das Aktienregister eingetragen werden. Diese Bestätigung kann auch verweigert werden. In den Statuten ist festgelegt, dass kein Aktionär mehr als 10 Stimmen hat, auch dann nicht, wenn er mehr Aktien besitzen sollte.[5]

1939 wurde das Aktienkapital durch die Ausgabe von 500 neuen Aktien à 250 Franken auf 425'000 Franken erhöht.[6] Seither wurden keine neuen Aktien mehr ausgegeben. Da die Aktien keine Dividende abwerfen, sondern einen rein ideellen Wert haben, werden sie kaum je gehandelt, sondern bleiben meist in Familienbesitz. Wird dennoch einmal eine Aktie verkauft, so liegt der Liebhaberwert je nach Zustand zwischen 10'000 und 16'000 Franken.[7]

Bei der Gründung war es das erklärte Ziel der Aktiengesellschaft, keine öffentlichen Gelder zu beanspruchen, sondern der Zoo sollte möglichst selbsttragend sein. Vor allem in der Anfangszeit war die finanzielle Situation aber prekär. Um die Attraktivität des Zoos zu steigern und mehr Einnahmen zu generieren liess man deshalb immer wieder Zirkusunternehmen und Wandertruppen ihre exotischen Tiere präsentieren. Dem Zeitgeist entsprechend wurden auch mehrfach Völkerschauen durchgeführt.

Ein für das Überleben des Zoos entscheidendes Ereignis war 1901 das mit 750'000 Franken dotierte Legat von Johannes Beck, das die finanzielle Situation entspannte. (Nach heutigem Wert wären das etwas über 8 Millionen.) Deshalb ehrt der Zoo Johannes Beck bis heute jeweils am 24. Juni mit einem Gedenktag mit freiem Eintritt am Abend und verlängerter Öffnungszeit. (Falls der 24. auf einen Sonntag fällt, wird der Gedenktag auf den Montag verschoben.) Bis heute kann der Zoo nebst den Einnahmen aus Eintrittsgeldern auf regelmässige Spenden, Erbschaften und Legate zählen.

Dem Geist der Gründer folgend erhielt der Zoo bis 2007 keine regelmässigen staatlichen Subventionen. Allerdings beteiligte sich der Staat mehrfach an konkreten Bauprojekten und erliess dem Zoo auch sämtliche Energie- und Abfallgebühren. 2008 erfolgte dann ein Systemwechsel: Seither erhält der Zoo eine jährliche Subvention von 1'450'000 Franken, muss nun aber die ordentlichen Energie- und Abfallgebühren entrichten. Lediglich die Abwassergebühr von jährlich rund 100'000 Franken wird ihm weiterhin erlassen.[8]

Geschichte

| Direktoren des Basler Zoos | |

| 1874–1876 | Albert Müller |

| 1876–1913 | Gottfried Hagmann |

| 1913–1944 | Adolf Wendnagel |

| 1944–1953 | Heini Hediger |

| 1953–1979 | Ernst Lang |

| 1979–1995 | Dieter Rüedi |

| 1995–2001 | Peter Studer |

| seit 2001 | Olivier Pagan |

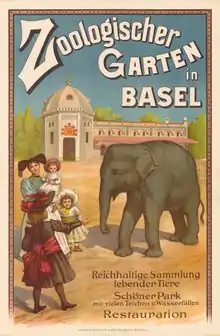

Der Plan eines zoologischen Gartens wurde anfangs der 1870er Jahre in der Ornithologischen Gesellschaft diskutiert. Der Urheber der Idee ist unbekannt. 1873 lancierte die Gesellschaft einen Aufruf an die Basler Bürger, sich an der Gründung zu beteiligen. Die Idee war, eine (wie man heute sagen würde) naturnahe Naherholungszone für die Städter zu schaffen, um «das Publikum aus seinen dumpfen Arbeitslokalen an die frische Luft zu locken». Der Zoo sollte «vor allem in möglichster Vollständigkeit und naturgetreuen Gruppen dem Besucher die Pracht und Schönheit unserer schweizerischen und vorzüglich der Alpentierwelt darbieten; dabei sollen aber auch die interessanten europäischen Thiere, soweit sie sich für einen zoologischen Garten eignen, ihre vollste Würdigung und Vertretung finden.» (O-Ton des Aufrufs.)[9]

Am 3. Juli 1874 war die Eröffnung des Zolli,[10] wie er in Basel heute genannt wird. Die Stadt Basel beteiligte sich an diesem Projekt insofern, als sie das Grundstück im Birsigtal, am Rand der Stadt, zur Verfügung stellte.

Seit seiner Gründung bezieht der Zoo das für die diversen Wasserbecken sowie für Reinigungsarbeiten und Tierpflege benötigte Wasser aus dem Gewerbekanal Rümelinbach. Dieser durchquert den Zoo von Süden in nordöstlicher Richtung auf der linken Seite.

Der Grundsatz, nur europäische Tiere zu halten, konnte nicht durchgehalten werden. Einerseits waren viele Alpentierarten parasitenanfällig und entsprechend hoch war deren Sterblichkeit, andererseits interessierte sich das Publikum immer stärker für exotische Tiere.

1874 bis 1900

Als erster Direktor des Zoos trat Albert Müller 1874 an.[11][12] Er wurde aber bereits 1876 durch Gottfried Hagmann ersetzt. Für die Höhepunkte in den Anfangsjahren sorgten 1880 eine Nilpferdausstellung und das Gastspiel einer Nubier-Karawane, 1883 eine Samojeder-Karawane, 1885 die Umgestaltung der Festmatte in einen Platz für Völkerschauen, 1886 das Gastspiel einer singhalesischen Gruppe mit zwölf asiatischen Elefanten, 1888 die Ausstellung eines Wal-Skeletts, 1889 die Somali-Truppe Wild Afrika, 1894 das Gastspiel einer Dinka-Karawane, 1896 die Zurschaustellung eines jungen Nilpferdes aus dem Tierpark Hagenbeck und 1899 die Vorstellungen einer Gruppe von Mahdi-Kriegern.

War der Park zunächst nur als Heimtiergarten für einheimische Tierarten gedacht, kamen in den 1880er Jahren dank verschiedener Spenden die ersten exotischen Tiere wie Kamele, Lamas und Tapire in den Zoo. 1886 kam der erste Elefant nach Basel, ein Weibchen mit dem Namen Miss Kumbuk. Sie wurde schnell in der ganzen Stadt bekannt und erhielt im Jahr 1891 ein im maurischen Stil gebautes Haus, in dem auch die Zebras untergebracht wurden. 1896 musste das ursprünglich für Wolf, Luchs, Dachs, Fuchs, Wildkatze und Marder erbaute erste Raubtierhaus eine Erweiterung erfahren, um unter anderen den 1890 neu eingetroffenen Löwen mehr Platz bieten zu können. Der erste Menschenaffe, das Orang-Utan-Weibchen Kitty, traf im Jahr 1900 in Basel ein.

1901 bis 1930

.jpg.webp)

1901 erhielt der Zoo ein Legat von 750'000 Schweizer Franken vom Basler Johannes Beck. Noch heute erinnert ein Denkmal zwischen Affenhaus und Kinderzolli an den grosszügigen Gönner und jedes Jahr wird der Johannes-Beck-Tag im Zolli gefeiert und ermöglicht den Besuchern freien Eintritt. 1904 wurde schliesslich ein neueres Raubtierhaus eröffnet, das auch eine Reptilienabteilung beherbergte. 1910 öffnete das heute noch bestehende Antilopenhaus, welches im Laufe der Zeit unter anderem Kängurus, Nyalas, Wasserböcke und Erdferkel zeigte. Heute werden hier Kleine Kudus, Okapis und Giraffen gehalten, letztere konnten 1912 zum ersten Mal im Zoo beobachtet werden. 1913 übernahm Adolf Wendnagel das Amt des Direktors. Der Seelöwenfelsen, in dem im Laufe der Zeit alle Robbenarten, die im Zoo lebten, untergebracht waren, wurde 1921 vom Bildhauer Urs Eggenschwyler erbaut, welcher auch im Tierpark Hagenbeck und im Wildpark Peter und Paul in St. Gallen Anlagen gestaltete. 1927 eröffnete das Vogelhaus, zur damaligen Zeit wurden hier auch noch Menschenaffen und Fische zur Schau gestellt. Der Zoo konnte in diesen Jahren auch neues Land erwerben, welches ein Jahr später von einer Vielzahl neuer Tierarten bezogen werden konnte, unter anderem entstand auch ein neuer Affenfelsen.

1931 bis 1950

1931 schlüpfte ein Pelikan und wuchs im Zoo auf, es war das weltweit zweite Mal, dass sich so etwas in menschlicher Obhut ereignete. Mit dem Legat des Basler Goldschmieds Ulrich Sauter konnte der Zoo 1934 die Fläche westlich der Elsässerbahn (Linie Strasbourg-Basel) erstehen, welche dann 1939 feierlich als Sautergarten eröffnet werden konnte. 1937 ereilte den Zoo eine schwere Katastrophe, die Maul- und Klauenseuche löschte einen Grossteil des Tierbestandes aus und zwang den Zoo ein Jahr lang geschlossen zu bleiben. 1944 nahm der frühere Direktor des Tierparks Bern und spätere des Zürcher Zoos, Heini Hediger das Amt des Leiters des Zoos an. 1947 erreichte der Zolli eine neue Besucherrekordsmarke, er empfing zweieinhalbmal so viele Besucher wie Basel Einwohner zählt. Des Weiteren traf im selben Jahr der erste Gorilla in Basel ein, von dem man annahm, er sei männlich, was sich Jahre später als Irrtum herausstellen sollte.

1951 bis 1970

.jpg.webp)

Als Entlastung der Besucherströme wurde 1951 ein zweiter Eingang beim Dorenbachviadukt eröffnet. 1952 wurde die erste Giraffe in der Schweiz geboren, 1953 traf der erste in Europa lebende Kaiserpinguin in Basel ein, drei weitere folgten ihm nach. Im gleichen Jahr übernahm Ernst Lang das Amt des Direktors in der Geschichte des Basler Zoos. 1954 eröffneten die Greifvogelvolieren, welche noch bis ins Jahr 2007 im Sautergarten standen; ihre Bewohner waren unter anderem Mönchs-, Königs-, oder Gänsegeier. 1956 kam das erste in einem Zoo geborene Panzernashorn zur Welt, es war der Beginn einer langen Reihe von weiteren Zuchterfolgen, die vorerst letzte ereignete sich 2012. Der erste Orang-Utan, der in einem Schweizer Zoo zur Welt kam, wurde 1958 geboren und erhielt den Namen „Freeman“. 1959 folgte mit der Gorilladame „Goma“ (gestorben im Juni 2018[13]) zugleich der erste in einem europäischen Zoo geborene Gorilla.[14] Das heutige Nashorn-Flusspferdhaus wurde 1959 eröffnet. Zur gleichen Zeit konnte der Zoo seine Fläche bis auf Binninger Boden ausweiten und zwei weitere Zuchterfolge feiern: zum einen den ersten in einem europäischen Zoo geschlüpften Flamingo und zum anderen die zweite Gorillageburt in einem Zoo weltweit. Die bisher letzte Erweiterung des Zooareals fand 1961 statt. Der heutige Haupteingang und das Direktionsgebäude wurden 1965 eröffnet. Das Affenhaus erreichte seine heutige Grösse 1969, indem die Menschenaffen aus dem Vogelhaus in die Erweiterung des Affenhauses umziehen konnten. Mit der Ankunft von fünf Somali-Wildeseln (Equus africanus somalicus) 1970, die eine stabile Zuchtgruppe bildeten, wurde diese Unterart des Afrikanischen Wildesels vor der Ausrottung bewahrt, da jegliche anderen Wildesel, die heute in den Zoos gehalten werden, von diesen fünf Zuchttieren aus Basel abstammen (Direktor Ernst Lang erwarb die fünf Stammeltern für 40'000 CHF pro Stück). Heute leben in 36 wissenschaftlich geleiteten Zoos etwa 150 Exemplare dieser Unterart, die in ihrem ursprünglichen Lebensraum, Eritrea, Äthiopien und Somalia, nicht mehr vorgefunden wird. 2007 verzeichnete Basel mit „Erasto“ die 36. Geburt. Das EEP-Zuchtbuch wird in Basel von Olivier Pagan geführt.[15]

1971 bis 1990

1972 eröffnete das Vivarium, das heute eine der beeindruckendsten Sammlungen von Fischen, Reptilien, Amphibien und wirbellosen Tieren in einem Zoo zeigt. Der Zolli konnte 1974 nicht nur sein hundertjähriges Bestehen feiern, sondern zugleich auch die fünfzigste Zwergflusspferdgeburt. Der als Kinderzolli bekannte Streichelzoo durfte 1978 seine Eröffnung feiern. Der mittlerweile sechste Direktor Dieter Rüedi übernahm die Amtsgeschäfte des Zoos. Des Weiteren wurden in diesen Jahren diverse neue Anlagen eröffnet, wie zum Beispiel 1979 die für Rappenantilopen, 1980 eine für Mähnenwölfe, 1982 konnten die Rentiere eine Anlage beziehen, 1985 wurde das Elefantenhaus renoviert, 1986 bezogen die Bartgeier ihr neues Heim und 1987 bekamen auch die Schneeleoparden ein neues Gehege.

Seit 1991

.jpg.webp)

Die revolutionäre Afrika-Anlage, welche 1993 eröffnet wurde, zeigte eine neue Art der Tierhaltung; Flusspferde, Zebras und Strausse lebten gemeinsam auf einer grossen Anlage genau wie in der freien Natur. Dieter Ruedi verliess den Zolli im Zusammenhang mit einem Skandal um ein illegal verkauftes Nashorn-Horn aus dem Zoobestand. Peter Studer, der siebte Direktor in der Geschichte des Zoos, übernahm 1995 sein Amt. Studer war zuvor Gründungskurator des Vivarium. Mit ihm wurde weltweit erstmals ein gelernter Biologielehrer Zoodirektor, was sich in der Didaktik des während seiner Amtszeit deutlich veränderten Zookonzepts widerspiegelte. Den Grundstein für das Etoscha-Konzept legten unbekannte Gönner, indem sie 1997 dem Zoo 10 Millionen Franken zukommen liessen, vier Jahre später konnte das Etoscha-Haus den Zoobesuchern den Nahrungskreislauf des afrikanischen Etosha-Nationalparks aufzeigen. Das Gebäude bietet viele neue Anlagen, so etwa den Geparden, Erdmännchen und Stachelschweinen. Der zweite Teil des Projekts wurde 2003 eingeweiht: Gamgoas – Der Ort, wo die Löwen sind, dieses Gebäude bietet Löwen, Wildhunden und Nilkrokodilen naturnahe Anlagen, letztere soll übrigens die grösste in Europa sein.

2004 feierte der Zoo sein 130-jähriges Bestehen. Die neueste Anlage, Australis, wurde im Frühjahr 2007 eröffnet und zeigt, auf der ehemaligen Anlage der Bongo-Antilopen, Graue Riesenkängurus und eine Anzahl weitere australische Tierarten. Momentan ist der Tierarzt Olivier Pagan im Amt, der mittlerweile achte Zoodirektor. Die letzten beiden Wölfe des Zoos wurden 2019 wegen Altersbeschwerden eingeschläfert und werden nicht mehr ersetzt.[16] Im Jahr 2020 musste der Zoo vom 16. März bis zum 8. Juni seine Türen schliessen, dies bezüglich der COVID-19-Pandemie.

Einzelne Bereiche des Zoos Basel

Affenhaus und Geigy-Anlage

.jpg.webp)

Das Affenhaus ist das grösste Gebäude des Zoos und bietet seit 1969 den niederen Primaten und den Menschenaffen eine Unterkunft. Um Krankheitsübertragungen von den Besuchern auf die Affen zu vermeiden, wurde im Gebäude dickes Panzerglas statt Gitterstäben verwandt. Anfänglich wurden hier auch Nasen- und Kleideraffen gehalten. Inzwischen erfolgte die weitgehende Spezialisierung auf südamerikanische Arten wie Totenkopfäffchen, Weisskopfsakis, Klammeraffen, Liszt- und Löwenäffchen sowie auf die drei Menschenaffenarten Westlicher Flachlandgorilla, Sumatra-Orang-Utan und Westafrikanischer Schimpanse. Im Aussenbereich in den ehemaligen Bärengräben entstanden grosszügige, den Bedürfnissen der Menschenaffen angepasste Freianlagen. Die "Geigy Anlage" wurde 2012 eröffnet und bietet Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans neu fünf mit Netzen überzogene Aussenräume die etwa die sechsfache Fläche der alten Aussenanlagen aufweisen. Zu diesem Zweck wurden die bisherigen Freianlagen für Javaneraffen (Im Frühsommer 2010 eröffnete der Zolli ihre neue Anlage), Kattas (sie ziehen auf die Insel bei den Geparden um) und Brillenbären einbezogen. Während der Bauzeit waren die Orang-Utans in die ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen umgezogen. Gorillas und Schimpansen lebten in geräumigen Anlagen auf dem Firmengelände der Novartis AG.

Afrikaanlage

Auf der 1993 eröffneten Afrika-Anlage hat man hier erstmals den Versuch gewagt, drei verschiedene Arten gemeinsam zu halten. Flusspferde, Zebras und Strausse teilen sich die weitläufige Anlage. Dort töteten 2004 drei Flusspferde ein Zebra, das in Wasser gefallen war.[17]

Antilopenhaus

Das Antilopenhaus wurde 1910 eröffnet und ist somit das älteste noch bestehende Gebäude des Zoos. Zurzeit leben darin Zuchtgruppen von Giraffen, Kleinen Kudus und Okapis. Bis ins Jahr 2011 unterhielt der Zoo eine Zuchtgruppe Massai-Giraffen, die mittlerweile durch die selteneren Kordofan-Giraffen ausgetauscht wurde.

Australis

Als die Zuchtgruppe der Bongos im Zoo nicht mehr funktionierte, wurden die restlichen Tiere in andere Zoos abgegeben, was dazu führte, dass eine Anlage im Zoo völlig leer stand. Kurze Zeit später wurde 2006 die neue Themenanlage Australis eröffnet. Wie der Name schon vermuten lässt, stehen hier vor allem Tiere des Kontinentes Australien im Mittelpunkt. Allen voran die Westlichen Grauen Riesenkängurus, die im umgestalteten Bongostall zusammen mit den Australischen Buschhühnern eine neue grosse Anlage beziehen konnten. In den Innenräumen des Gebäudes zeigen Terrarien einige weitere Bewohner der australischen Fauna, wie zum Beispiel Geckos, Schwarze Witwen oder Baumpythons.

Elefantenhaus

.jpg.webp)

Im 1953 errichteten Elefantenhaus und seiner Aussenanlage lebt eine Herde Afrikanischer Elefanten, aber auch Krallenfrösche, Wanderratten und Ernteameisen. Das Haus und die zugehörige Anlage Tembea wurden ab 2014 umgebaut, vergrössert und optimiert und am 16. März 2017 wieder eröffnet. Gekostet hat das Neubauprojekt rund 27 Millionen Franken.

Etoscha und Gamgoas

Die Etoschaanlage, die den Kreislauf des Lebens im afrikanischen Etoscha-Nationalpark aufzeigt, und das Haus Gamgoas wurden 2001 bzw. 2006 eröffnet. Diese Neuanlagen des Basler Zoos ersetzten die bis dahin bestehenden Raubtieranlagen. Anders als früher werden unter dem Begriff «Raubtier» nicht mehr nur Raubkatzen gezählt, sondern unter anderem auch Insekten fressende Vögel, Schlangen oder Spinnen. Die Etoschaanlage besteht aus dem von 1999 bis 2000 vom österreichischen Lehmbaukünstler Martin Rauch in Zusammenarbeit mit dem Basler Architekten Peter Stiner aus Stampflehm errichteten Etoschahaus, den Aussenanlagen für Geparde, Meerkatzen, Afrikanischer Wildhunde und Löwen in "Gamgoas". Sie bildet in ihrer Gesamtheit einen Themenkomplex rund um Nahrungskreisläufe, Natur- und Artenschutz sowie um die Beziehung des Menschen zur Natur. Neben den Löwen leben auf Gamgoas auch Nilkrokodile in einer für Besucher von allen Seiten einsehbaren Anlage und zwei Termitenvölker.

Kinderzolli

Im Kinderzolli können Kinder Haus- und Hoftieren aus der Nähe begegnen. Die Tiere des Kinderzoos umfassen Ponys, Hühner, Geissen, Zebus und Esel.

Sautergarten

Das Legat des wohlhabenden Baslers Ulrich Sauter ermöglichte dem Zoo, 1934 von der Bundesregierung das Land westlich der Elsässerbahn als Baufläche zu erwerben, fünf Jahre später konnte dieses dann feierlich als Sautergarten eröffnet werden. Als erste Anlage, welche auch heute noch besteht, wurde im Jahre 1938 das Pinguinbassin eröffnet, welches heute von Brillenpinguinen bewohnt wird und zwischenzeitlich sogar einigen Robben eine Unterkunft bot. Zur gleichen Zeit entstand auch der künstliche Felsen im Zentrum des Gartens, der heute den Schneeleoparden und Javaneraffen ein Zuhause bietet. Im Jahre 1959 eröffnete das sogenannte Nashorn-Flusspferdhaus. 1997 entschloss sich der Zoo, das 43 Jahre alte Papageienhaus zu sanieren und anstelle vieler kleiner Einzelkäfige ein Freiflughalle für Allfarbenloris zu erstellen. 2004 bis 2008 wurden das Gebäude und die Anlagen der Indischen Panzernashörner und Zwergflusspferde erneuert und vergrössert. Die Panzernashörner leben nun gemeinsam mit Zwergottern und Chinesischen Muntjaks auf einer grösseren und aufwendig gestalteten Aussenanlage. Während der vierjährigen Umbaumassnahme hielt der Zolli keine Zwergflusspferde. Aber am 8. Mai 2008 bezog mit „Ashaki“ aus dem Zoo Singapur wieder ein Weibchen die grosszügig erneuerte Anlage. Ein Männchen aus dem Zoo Paris kommt in Kürze hinzu. Der Zolli hält Zwergflusspferde seit 1928. Ab 1959 gelang hier auch die Zucht; Basel verzeichnete seitdem 53 Geburten und ist internationaler Zuchtbuchführer und Koordinator für das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) der Zwergflusspferde.[15]

Vivarium

Das 1972 eröffnete Vivarium zeigt einen breiten Querschnitt durch die Welt der Wirbellosen, Fische, Amphibien und Reptilien. Das Gebäude ist als Themenrundgang gestaltet der den Besuchern die Entwicklung des Lebens vom Wasser ans Land veranschaulichen soll. Im ersten Teil des Hauses dominieren die Fische, welche in geographische Zonen wie Mittelmeer, Nordsee, afrikanische Seen, Amazonas oder Indopazifik aufgeteilt sind. Zu den Seltenheiten, die der Zoo zeigt, zählen hier Fische wie Fetzenfische, Röhrenaale oder Schlammspringer, welche auch den Übergang vom Wasser ans Land veranschaulichen. Die Königspinguine und Eselspinguine, die ebenfalls im Vivarium zu betrachten sind, sind die einzigen Warmblüter im Gebäude.

Der letzte Teil des Gebäudes ist den Amphibien und Reptilien vorbehalten, wobei besonders die Australien-Krokodile bei den Besuchern beliebt sind. Den Besuchern sind nur etwa 10 Prozent des Gebäudes zugänglich, der Rest ist mit Technik ausgestattet.

Australienkrokodil

Australienkrokodil Krustenechse

Krustenechse

Aquarium, tropisches Korallenriff

Aquarium, tropisches Korallenriff

Vogelhaus

Das 1927 eröffnete Vogelhaus zeigt die Vielfalt der Vogelwelt. In diesem Haus wurden zeitweise neben Vögeln auch Menschenaffen, Reptilien und Fische ausgestellt, bevor der Zoo ein eigenes Affenhaus oder ein Vivarium besass. Heute sind hier nur noch Vögel untergebracht, von denen sich einige in der grossen Freiflughalle in der Mitte des Gebäudes frei bewegen können. Zu den Arten, die momentan gehalten werden, zählen Spitzschwanzamadine, Blauohr-Honigfresser und Blaubart-Blattvogel.

Zukunftspläne

Flächenvergrösserung

Der Zoo ist heute vollständig von bebauten Flächen umschlossen. Die einzige Erweiterungsmöglichkeit besteht auf dem Parkplatzgelände vor dem Zoo. Der Zoo plant langfristig, die Parkplätze in ein Parkhaus unter der Erde zu verlegen, um so den Parkplatz als Baufläche nutzen zu können.

Ozeanium

Am 17. März 2009 verkündete der Zoo Basel, das erste Grossaquarium der Schweiz zu bauen. Frühestens 2018 soll mit dem Bau begonnen werden, im Jahr 2021 würde es im besten Fall eröffnet.[18] Es soll 60 bis 80 Millionen Franken kosten.[19] Diesem Projekt sind Diskussionen vorangegangen, ob in der rund zehn Fussminuten entfernten Markthalle ein „Polarium“ eingerichtet werden sollte. Dieses hätte dazu gedient, die arktische Tierwelt (insbesondere Pinguine) zu zeigen.[20] Die Vorlage für das Ozeanium wurde an der Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 mit 54,56 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt.[21]

Literatur

- Helen Weiss: Kein Ozeanium auf der Heuwaage. In: Basler Stadtbuch 2019, Online-Dossier.

- Balthasar Staehelin: Völkerschauen im Zoologischen Garten Basel. In: Basler Stadtbuch 1992, S. 145–149.

- Kurt Brägger: 100 Jahre Zoologischer Garten Basel. Die Gestaltung unseres Zolli, heute und in der Zukunft. In: Basler Stadtbuch 1974, S. 20–24.

- Hans Wackernagel: 100 Jahre Zoologischer Garten Basel. Das Jubiläumsjahr 1974. In: Basler Stadtbuch 1974, S. 25–32.

- Peter Studer: Im Aquarium des Zoologischen Gartens Basel. In: Basler Stadtbuch 1973, S. 135–140.

- Ernst Michael Lang: Der Basler Zolli, gestern, heute und morgen. In: Basler Stadtbuch 1972, S. 94–100.

- Hans Wackernagel: Ein Rundgang durch den Basler Zolli. In: Basler Stadtbuch 1967, S. 169–175.

Weblinks

- Website des Zoo Basel

- Zoo Basel auf zoos.ch

- Zoo Basel auf der Plattform ETHorama

Einzelnachweise

- 2020 war der Zoo wegen der Covid-19-Pandemie für mehrere Monate geschlossen.

- Der Zoo Basel verzeichnet 2016 Rekorde. infoticker.ch, 22. März 2017, archiviert vom Original am 26. September 2017; abgerufen am 19. Juli 2017.

- Armin Schmitz, Arne Metzger: Zoologische Gärten als Kapitalgesellschaften. Geschichtliche Entwicklung und Finanzierung. Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-9806401-2-4.

- Teuerung errechnet basierend auf dem offiziellen Teuerungsrechner des Bundesamts für Statistik (Teuerung 1914–2016) sowie dem Buch von Hans Bauer: Basel gestern–heute–morgen. 1981, ISBN 3-7643-1225-4. (Teuerung 1873–1914)

- Statuten vom 20. Februar 1873.

- Statuten von 1930 (ursprünglich vorgesehene Erhöhung auf 500'000 Franken) sowie Statuten von 1942 (effektive Erhöhung auf 425'000 Franken)

- Liebhaberwert beziffert gemäss der 2001 herausgegebenen Broschüre «125 Jahre Zoo Basel»

- Subventionsvertrag zwischen dem Kanton Basel-Stadt und der Zoologische Garten Basel AG

- Basler Nachrichten. 6. Juni 1974.

- Anfangs wurde der Zoologische Garten meist «der Zooloische» genannt. Etwa so um 1930 herum begann sich dann nach und nach der Kosename «Zolli» einzubürgern (Basler Nachrichten vom 6. Juni 1974 in einem Artikel zum 100-jährigen Bestehen des Zollis).

- Alexander Sury: Berns unbekannter Darwin. In: Der Bund. 4. Juli 2020, abgerufen am 27. Juli 2020 (Archiv).

- Nachrichten – Zoologischer Garten in Basel. In: Der Zoologische Garten. Bd. 15 (1874), S. 314–316 (Digitalisat).

- Hochbetagte Gorilla-Dame gestorben, abgerufen am 9. Juni 2018

- Affendame Goma feiert Geburtstag. In: Basler Zeitung. 17. September 2014.

- Complete List of EEPs and ESBs (Memento vom 4. November 2016 im Internet Archive) auf der Website der EAZA, abgerufen am 19. Mai 2016.

- Die letzten Zolli-Wölfe sind tot – und es werden keine neuen mehr gehalten. In: bzbasel.ch. 10. September 2019, abgerufen am 10. September 2019.

- Beat Bumbacher: Flusspferde töten Zebra im Basler Zoo. In: Neue Zürcher Zeitung. 14. Oktober 2004.

- Ozeanium von A–Z. Website des Projekts, abgerufen am 26. Oktober 2015.

- So wird das Zolli-Ozeanium in Basel aussehen. Tagesanzeiger.ch, 4. Dezember 2012, abgerufen am 26. Oktober 2015.

- Credit Suisse übernimmt Basler Markthalle. In: Tages-Anzeiger. 18. April 2011, abgerufen am 1. März 2017.

- Ozeanium: Sieg für Tierschützer. In: schweizerbauer.ch. 19. Mai 2019, abgerufen am 19. Mai 2019.