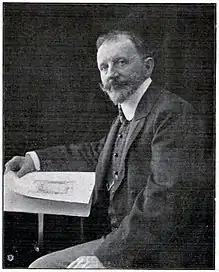

Willibald Leo von Lütgendorff-Leinburg

Willibald Leo Freiherr von Lütgendorff-Leinburg (* 8. Juli 1856 in Augsburg; † 31. Dezember 1937 in Weimar) war ein deutscher Historien- und Genremaler, Kunsterzieher und Kunsthistoriker des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts, der ab 1901 in Lübeck auch als Museumsdirektor einer Abteilung des Museums am Dom tätig war.

Leben

Herkunft

Willibald Leo von Lütgendorff-Leinburg war der Sohn des Germanisten und Übersetzers der Tegnér’schen Frithjofssage Otto Gottfried von Lütgendorff-Leinburg und seiner ersten Frau, der Jugendschriftstellerin Maria von Andechs (Anna Maria (Fanny), geb. Schüler, gen. v. Andechs, * 20. August 1836 in Aschaffenburg; † 15. August 1867 in Preßburg).

Laufbahn

Seine Kindheit verlebte er in Preßburg. Preßburg sollte später eng mit seiner Kunst verknüpft bleiben. Sein Stadttheater zieren vier Gemälde, die der 29-jährige Kunstmaler als Sieger einer Konkurrenz ausführte.

Das Talent seines Großvaters Ferdinand von Lütgendorff-Leinburg, einem bekannten Maler und Kupferstecher, hatte sich auf seinen Enkel übertragen. Nachdem dieser das Maximiliansgymnasium in München besuchte, widmete er sich an der Münchner Akademie unter den Historienmalern Carl von Piloty, Alexander von Liezen-Mayer und unter August Eisenmenger an der Wiener Akademie der Malerei. 1880 erhielt er auf der Kunstausstellung in Budapest einen Preis. Nach Erledigung seines Preßburger Auftrags malte er 1886 in Kirchen im Allgäu und Leipzig aber auch in Kiel und Schwerin. Auf ihn aufmerksam geworden lud ihn der Stadtbaudirektor Adolf Schwiening[1] 1889 nach Lübeck ein, um das Admiralszimmer im Ratskeller auszumalen.

Der vom Landsknecht unter das Fass gelegte Mönch und die Landsknechte mit ihrem lustigen lübschen Sange: „Söben El Bottermilk, / Tein El Klümp, / Und wenn de Schor besapen sünd, / Denn danzt we up de Strümp.“ All die weinseligen drolligen Figuren, sie gemahnten an Eduard von Grützners Gestalten, waren echt lübschen Charakters. Vor allem aber war es der imponierende Aufbau der Germania vor dem Rathausgiebel und der Riesenstammbaum der Lübischen Admiräle, der den Bildern den großen Zug gab.

Der Beifall, den Lütgendorffs erstes Werk in der Hansestadt fand, berief den Künstler bald wieder nach Lübeck, um die Kaiser und die lübischen Ratsherren und die Chronisten an der Nordfassade des Rathauses zu malen. Die dort geschaffenen 22 Porträts herausragender Lübecker Bürgermeister seit dem Mittelalter fielen den Flammen und der Hitze nach dem Luftangriff auf Lübeck am 29. März 1942 zum Opfer und waren nicht wiederherzustellen. Zur gleichen Zeit führte er auch größere dekorative Malereien in Kiel aus.

1890 erfolgte die Ausmalung des Rose genannten Raums im Ratskeller zu Lübeck. Bei der Illustrierung ließ sich Lütgendorff von Emanuel Geibels Kneiplied Lob der edlen Musika (Ein lust'ger Musikante) inspirieren. Im gleichen Jahr ließ sich von Lütgendorff in Lübeck nieder. Er lebte sich so gut ein, dass man ihn bald als gründlichen Kenner der Geschichte, der Kultur, der Sitten und der alten Sprache Lübecks[2] ansah. Er wurde zum Geschichtsschreiber des Lübecker Maleramts und der Malerinnung von 1425 bis 1925, oder schrieb der Trägerkompanie ihre Geschichte. Die meisten seiner Werke erschienen in den Lübeckischen Anzeigen, deren Redakteur er eine Zeitlang war, und in deren Vaterstädtischen Blättern. Kapitel aus dem alten Lübeck hatte er unter dem Titel „Lübecker Bilderbogen“ gesammelt.

Neben seinen geschichtlichen Kenntnissen, mit denen er dem Stadtarchiv wertvolle Dienste leistete, und seinen umfassenden kunsthistorischem Wissen war v. Lütgendorff ein besonderer Kenner der Geigenbaukunde. Mit deinem vor Ort in Mittenwald ergründeten Wissen verfasste er das 1904 erschienene Standardwerk „Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart“. Er begründete die Sammlung von historischen Musikinstrumenten, die sich heute im St.-Annen-Museum befindet. Daneben gehörte seine besondere Liebe der Uhrmacherkunst über die er 1926 ein umfassendes Werk schrieb.

1890 gründete v. Lüttgendorf die Kunstschule und war seit 1892 an der Gewerbeschule tätig. Seine Kunstschule fand schließlich eine dauerhafte Bleibe im Domviertel und prägte das Lübecker Kunstleben für rund fünfzig Jahre entscheidend mit. Die frühere Domkurie an der Ecke Kapitelstraße war 100 Jahre zuvor Wohnhaus des Kunsthistorikers Karl Friedrich von Rumohr gewesen. Zu seinen Schülern, die von ihm für den Besuch der Kunstakademie vorbereitet wurden, gehörten Karl Gatermann der Ältere, Erich Klahn und viele andere. Er bildete aber auch künstlerisch interessierte Lübecker Handwerker aus, wie beispielsweise den Glasermeister Carl Berkentien, der sich um viele Glasfenster in Lübecker Kirchen, allen voran St. Marien, verdient machte. Es sind fast alle bildenden Künstler, die aus Lübeck hervorgegangen sind, verdankten dies seiner Führung. Seine Menschenkenntnis befähigte den Lehrer zu besonderem Einfühlungsvermögen.

v. Lütgendorff gehörte dem Kreis um Overbeck an und war einer der Vorbereiter der Neuorientierung ihm gegenüber in Wort und Schrift. Er sorgte dafür, dass Lübeck eine große Anzahl Overbecks Gemälde und Zeichnungen erhielt. Als Freimaurer war v. Lütgendorff seit 1890 Mitglied der Lübecker Loge Zur Weltkugel.

Ab 1896 war v. Lütgendorff in der Gemäldesammlung des 1890 neu erbauten Museum am Dom[3] angestellt, wurde von der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit 1901 in der Nachfolge von Theodor Hach zum Leiter ihrer Gemälde- und Kunstsammlung einschließlich der Gipsabgüsse bestellt, 1902 Konservator, übernahm 1919 den Vorsitz der„Gemeinschaft Lübecker Maler und Bildhauer“[4] und wurde 1923 zu dessen Direktor ernannt. Der Kunsthistoriker wirkte in einer Zeit, in der die Aufarbeitung der mittelalterlichen Kunstschätze auf Initiative Rumohrs und umgesetzt durch Carl Julius Milde als Pionier der Kulturgutpflege im Anschluss an die Arbeit von Adolph Goldschmidt (1889) auch eine zunehmend breitere internationale wissenschaftliche Aufarbeitung erfuhr. Als Leiter der Gemäldesammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft lag ein Schwerpunkt der Arbeit Lütgendorffs auch auf den Nazarenern Friedrich Overbeck und dessen Schwager Theodor Rehbenitz, deren Werke er der Lübecker Sammlung auch mit eingeworbenen Spendengeldern örtlicher Mäzene zuführte. Er war Geschäftsführer der ersten Kunstausstellungen des Kunstvereins in der Katharinenkirche und rief die ersten Lübecker Kunstgewerbeausstellungen ins Leben. Sein Wirken als Kustos dieser Sammlung geriet schon vor dem Ersten Weltkrieg außerhalb Lübecks in die Kritik.[5] Die Kritik verstärkte sich deutschlandweit nach dem Krieg.[6] Kernpunkt war in etwa, dass die Gemäldesammlung so schlecht sei, dass sie nicht einmal einer Kritik zugänglich sei. Dies führte schließlich zur Auflösung der Sammlung. Mehrere hundert Bilder unter Galerieniveau wurden am Kunstmarkt veräußert, die qualitätvolleren Stücke wurden von dem Museumsdirektor Carl Georg Heise in die Sammlung des Behnhauses übernommen, der es verstand, eine der Stadt angemessene Sammlung unter Einbeziehung der Strömungen der Zeit aufzubauen. Neben seinem Engagement für Nazarener und den Nazarener-Nachfolger Milde legte v. Lütgendorff den Grundstock der Sammlung von Gemälden des Lübecker Malers Gotthardt Kuehl,[7] die sich heute ebenfalls in der Sammlung des Behnhauses befinden.

Auf seine Veranlassung hin arbeitete Otto Mantzel aus einem künstlichem Basaltblock eine etwa ¾ der Originalgröße des Braunschweiger Löwens entsprechende freie Kopie heraus. Folglich war es als ein Original-Arbeitsstück anzusehen. Das Postament bestand aus Kunst-Odenwald-Sandstein. Die Enthüllung erfolgte am 9. Oktober 1930 an der Stelle im Garten des Museums, die Heinrich der Löwe bei der Begründung des Domes auf dem bewaldeten Hügel nahe der Trave, voraussichtlich zuerst betreten haben wird. Während der Feier wurde das Ehrenmal dem Direktor der Gemeinnützigen Gesellschaft, Herrn Dr. Ihde, übergeben.[8] Das Ehrenmal ist 1942 zerstört worden. 1975 ist von der Elfriede Dräger-Gedächtnis-Stiftung eine neue Kopie des Löwen gestiftet und unweit der ursprünglichen Stelle auf der anderen Seite des Domess aufgestellt worden. Da sich an ihr jedoch keinerlei Hinweis auf die lübeckische Vorgängerversion gibt, ist dies heute nahezu unbekannt.

Ende 1937 reiste er zu seiner Familie nach Weimar, wo er an den Folgen einer Lungenentzündung verstarb.

Auszeichnungen und Ehrungen

- 1905: Der Senat verlieh dem Leiter der neuen Kunstschule für seine „Verdienste um das künstlerische und wissenschaftliche Leben Lübecks“ den Titel des Professors

- 1926: Anlässlich seines 70. Geburtstag wurde an dessen Vormittag im Haus der Gemeinnützigen ein großer Festakt bei dem der Senat, die Bürgerschaft, das Stadtarchiv, die gemeinnützige Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften, die Oberschulbehörde und Schulen, die Gewerbekammer, lübeckische und auswärtige Kunstgesellschaften, Freunde und Schüler vertreten waren, begangen. Am Abend fand im Ratskeller ein Festmahl statt.[9]

- Die Stadt Lübeck gewährte ihm ein Ehrengrab auf dem Lübecker Burgtorfriedhof

- 1938: Vor dem anstelle des Dom-Museums neu errichteten Museum für Natur und Umwelt Lübeck wurde 1938 am Mühlenteich eine Grünanlage an der Ecke Mühlendamm/Musterbahn als Lütgendorff-Park benannt

Bekannte Schüler Lütgendorffs

- Albert Aereboe

- Fritz Behn

- Elisabeth Wilhelmine Johanna Bitterling-Wolters

- Charles Derlien

- Anna Dräger-Mühlenpfordt

- Erich Dummer

- Karl Gatermann d. Ä.

- Henriette Betty Elisabeth Heick

- Heino Jaede

- Erich Klahn

- Eva Kongsbak

- Alfred Mahlau

- Otto Mantzel

- Louise Matz

- Anna Mollwo

- Sibylle von Olfers

- Werner Reuter

- Wilhelm Schodde

- Wilhelm Techmeier

Werke (Auswahl)

Gemälde

- Abendmahl (1904)[10]

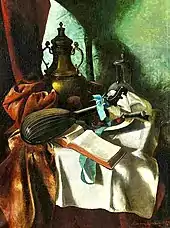

- Stilleben (1874)

- Auffindung der Leiche einer Märtyrerin

- Abschied des Verurteilten (1880)

- Die gerettete Fahne (Ungarischer Freiheitskrieg 1848)

- Das Opfer

- Eine wunderbare Erscheinung

- Schwierige Modellwahl

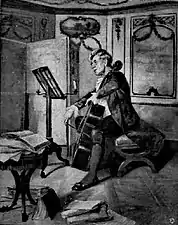

- Eine Sonate von Haydn (1912)

- Beim Antiquar

- Blumenmarkt in Baden bei Wien

- Bursprake (1914/15)

30 Bilder aus Capodistria (heute Koper)

Zahlreiche Bilder aus Lübeck

- Gemälde (Auswahl)

Auffindung der Leiche einer Märtyrerin

Auffindung der Leiche einer Märtyrerin Die gerettete Fahne (Ungarischer Freiheitskrieg 1848)

Die gerettete Fahne (Ungarischer Freiheitskrieg 1848) Abschied eines zum Tode Verurteilten

Abschied eines zum Tode Verurteilten Eine Sonate von Haydn

Eine Sonate von Haydn Bursprake

Bursprake

Schriften

- (als Willibald Leo): Die gesammte Literatur Walthers von der Vogelweide: Eine kritisch-vergleichende Studie zur Geschichte der Walther-Forschung (1880). Ergänzter Neudruck mit einer Walther-Bibliographie 1880-1969 von Erich Carlsohn. M. Sändig, Niederwalluf b. Wiesbaden 1971.

- (als Willibald Leo): Gedichte eines Malers. Schaefer, München 1885.

- Die Mineral-Malerei und ihre praktische Anwendung: neues Verfahren zur Herstellung witterungsbeständiger Wandgemälde, unveränderlicher Staffeleibilder und Gobelinsimitationen. Mit einer Anleitung der Maltechnik. Wüst, München 1887.

- Materialien zu einer Geschichte des Freiherrn v. Lütgendorff-Leinburg vornehmlich im XVIII. Jahrhundert: Vorläufige Mittheilung.(Als Manuscript gedruckt). Buchdruckerei des St. Petersburger Herold, St. Petersburg 1890.

- Familiengeschichte, Stammbaum und Ahnenprobe. Kurzgefasste Anleitung für Familiengeschichtsforscher. 1. Auflage, Rommel, Frankfurt/M. 1890 (Digitalisat, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf); 2., umgearbeitete und vermehrte Auflage, W. Keller, Frankfurt/M. 1910 (Digitalisat, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf).

- Das Stammbuch Davids v. Mandelsloh. Ein Beitrag zur Adelsgeschichte des 17. Jahrhunderts. Verlagsanstalt und Druckerei A.-G. (vorm. J. F. Richter), Hamburg 1893 (Digitalisat, Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf).

- (als Willibald Leo): Lübecker Bilderbogen: Scherz und Ernst aus dem Kleinleben der alten Hansestadt. Borchers, Lübeck 1897.

- Die Werke Lübeckischer Maler in der Gemäldesammlung des Museums zu Lübeck. Separatabdruck aus Das Museum zu Lübeck. Charles Coleman, Lübeck 1900 (Digitalisat des Exemplars der Bauhaus-Universität Weimar).

- Der Maler und Radierer Ferdinand von Lütgendorff 1785–1858. Sein Leben und seine Werke. H. Keller, Frankfurt/M. 1906.

- Nöhrings neuer Führer durch Lübeck für Einheimische und Fremde mit besonderer Berücksichtigung seiner Bau- und Kunstdenkmäler. 8. Auflage. Nöhring, Lübeck 1907.

- Die Träger in Lübeck. (2. Ausg.) Borchers, Lübeck 1913.

- Die Kunstsammlungen des Museums zu Lübeck,

- Band 1: Die Sammlung von Gipsabgüssen klassischer Bildwerke in kunstgeschichtlicher Anordnung. Borchers, Lübeck (um 1908).

- Band 2: Beschreibendes Verzeichnis der Gemäldesammlung. Borchers, Lübeck 1908.

- Band 3: Das Overbeck-Zimmer im Museum am Dom zu Lübeck: ein beschreibendes Verzeichnis. Borchers, Lübeck 1915.

- Carl Julius Milde (Milde-Album). Borchers, Lübeck 1919.

- Die Geigen- und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Keller, Frankfurt 1904 (Digitalisat im Internet Archive); 3., erweiterte Auflage, Frankfurter Verlags-Anstalt, Frankfurt 1922 (2 Bände; Digitalisat von Band 2 im Internet Archive); Unveränderter Nachdruck der 6., durchgesehenen Auflage, Schneider, Tutzing 1975, ISBN 3-7952-0061-X (mit einem Ergänzungsband von Thomas Drescher, 1990, ISBN 3-7952-0616-2).

- Lübecker Kunst und Künstler. Jubiläumsbeitrag zur 700-Jahrfeier der Reichsfreiheit Lübecks, in: Lübeck – seit Mitte des 18. Jahrhunderts 1751. Druck und Verlag von Gebr. Borchers GMBH, Lübeck 1926.

- Lübeck zur Zeit unserer Großväter. Verlag Bernhard Nöhring, Druck Gebr. Borchers, Lübeck 1907 (Großformat mit 64 Abbildungen).

- Die Geschichte des Lübecker Maleramtes und der Malerinnung von 1425 bis 1925. Borchers, Lübeck 1925.

- Kurzer Rückblick auf die Geschichte Lübecks (Geschichtstabellen). Lübeckische Anzeigen, Lübeck 1926.

- Die Königin der Hanse: Bilder aus der Glanzzeit Lübecks. Coleman, Lübeck 1931.

- Lübeck zur Zeit unserer Großeltern (4 Bände). Borchers (ab Bd. 3: Coleman), Lübeck 1931–1938.

- Julius Milde. In: Der Wagen, 1938.

Offenbar wurde Lütgendorffs umfangreiche Privatbibliothek schon 1930 über das Kieler Antiquariat Lipsius & Tischer verkauft:

- Bibliothek des Museumsdirektors W. Leo Freiherr v. Lütgendorff-Leinburg, Lübeck. T. 1. Lipsius & Tischer, Kiel (ca. 1930).

Literatur

- Lütgendorff-Leinburg, Willibald Leo Frh. von; Ps. Willibald Leo. In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 5, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1972, S. 354.

- Richard Carstensen: Professor v. Lütgendorff. In: Der Wagen, 1972, S. 100–114.

- Abram B. Enns: Kunst und Bürgertum. Lübeck 1978, ISBN 3-7672-0571-8.

- Otto Grautoff: Lübeck. Reihe Stätten der Kultur, Band 9 (mit Illustrationen von Fidus). Leipzig 1908.

- Biographisches Lexikon für Schleswig-Holstein und Lübeck, Band 11, S. 236 ff.

- O. Szelény: A pozsonyi képzőm. egyesület, Preßburg 1911, S. 5 (11).

- Képzőműveszeti Szemle. Budapest 1880, Band 2 S. 159; Band 3, S. 58, 154.

- v. Lütgendorf-Nummer der Vaterstädtischen Blätter. Jg. 1925/26, Nr. 22, Ausgabe vom 8. Juli 1926.

Quellen und Anmerkungen

- Schwiening baute gerade das backsteingotische Rathaus im neugotischen Stil um.

- Neben der alten Sprache Lübecks sprach er die Neuen Sprachen Dänisch, Schwedisch, Altisländisch, Italienisch und Ungarisch.

- Das Museum grenzte direkt an den Lübecker Dom und mit diesem und den Resten des alten Kreuzgangs verbunden. Das neugotische Gebäude fiel mit großen Teilen seiner Sammlungen dem Luftangriff 1942 zum Opfer.

- Unter den etwa 25 Mitgliedern der „Gemeinschaft Lübecker Maler und Bildhauer“ war Ulrich Hübner sicherlich der Bekannteste.

- Otto Grautoff: Lübeck. Reihe Stätten der Kultur, Band 9 (mit Illustrationen von Fidus), Leipzig 1908, S. 138 ff.

- Abram B. Enns: Kunst und Bürgertum. Lübeck 1978, ISBN 3-7672-0571-8, S. 31 ff.

- Mit Gotthardt Kuehl verband v. Lütgendorff eine alte Freundschaft.

- Denkmal für Heinrich den Löwen, den zweiten Begründer Lübecks. In: Lübeckische Anzeigen, Jahrgang 1930, Nr. 237, Ausgabe vom 10. Oktober 1930.

- Rubrik: Chronik. In; Vaterstädtischen Blätter. Jg. 1925/26, Nr. 23, Ausgabe vom 25. Juli 1926, S. 98.

- Ferdinand Kayser stiftete das Abendmal für das als Vorstandszimmer und Konfirmandensaal dienende Zimmer im Marienwerkhaus (1904)

Weblinks

- Literatur von und über Willibald Leo von Lütgendorff-Leinburg im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Willibald Leo von Lütgendorff-Leinburg in der Deutschen Digitalen Bibliothek