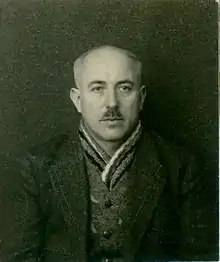

Wilhelm Leuschner

Wilhelm Leuschner (geboren am 15. Juni 1890 in Bayreuth; gestorben am 29. September 1944 in Berlin-Plötzensee) war ein deutscher Gewerkschafter und sozialdemokratischer Politiker, der im Widerstand gegen den Nationalsozialismus kämpfte. Nach dem 20. Juli 1944 wurde er denunziert, zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Leben

Wilhelm Leuschner wurde am 15. Juni 1890 als Karl Friedrich Wilhelm Dehler im ersten Stock des Hauses Moritzhöfen 25 in Bayreuth geboren. Seine Mutter war Marie Dehler, sein Vater Wilhelm Leuschner war Werkmeister in einer nahegelegenen Ofenfabrik. Im März 1899 wurde er, nach der Heirat seiner Eltern, als eheliches Kind im städtischen Standesamtsregister eingetragen und trug fortan den Nachnamen seines Vaters.[1]

1904 begann er eine Lehre als Holzbildhauer, nach deren Abschluss 1907 er in die Gewerkschaft eintrat. Anschließend ging er im Juli 1907 auf Wanderschaft, arbeitete u. a. in Leipzig und gelangte anlässlich der Jugendstilausstellung 1908 nach Darmstadt, wo er in der Hofmöbelfabrik Ludwig Alter arbeitete. 1909 ging er nach Bayreuth zurück und studierte von Oktober 1909 bis März 1910 an der königlichen Kunstgewerbeschule Nürnberg (heute Kunstakademie). Im Sommer 1911 heiratete er in Darmstadt Elisabeth Batz und hatte zwei Kinder mit ihr (Wilhelm geb. 1910 und Katharina geb. 1911). Er arbeitete ab 1911 als Holzbildhauer bei der international tätigen Möbelfabrik Glückert.

Wilhelm Leuschner war seit dem 7. Februar 1923 Mitglied der Freimaurerloge Johannes der Evangelist zur Eintracht in Darmstadt.[2][3]

Politische Einstellung

Gerade in den Briefen seiner Freunde kristallisiert sich die demokratische Einstellung Wilhelm Leuschners heraus. Denn als hessischer und sozialdemokratischer Innenminister versuchte er, die Demokratie in seinem Land zu bewahren und unterstützte all diejenigen, die die Demokratie in Deutschland stärken wollten und gegen das nationalsozialistische, antidemokratische Regime Widerstand leisteten.

So gratulierte Ludwig Hoch, ein sächsischer Polizei-Beamter und guter Freund Leuschners, am 24. Februar 1928 Leuschner zu seinem Wahlsieg, denn die SPD ging nicht nur aus der Reichstagswahl vom 20. Mai 1928 mit 29,8 Prozent als großer Wahlsieger hervor, auch Leuschner selbst wurde im selben Jahr zum hessischen Innenminister ernannt. Hoch war sehr glücklich über den Aufstieg der SPD und freute sich, „dass in diesem Jahr die Fraktion endlich einmal ernst macht[e] mit jahrelangen Forderungen“[4] und behauptete auch, dass Leuschner von der Presse in Sachsen positiv dargestellt würde. Doch wies der Polizist seinen Freund auch auf die Schwierigkeiten hin, die Leuschner in seinem Amt bewältigen müsste. Leuschner wurde von Hoch gewarnt, seinen Mitarbeitern nicht zu sehr zu vertrauen, da es selbst in den eigenen Reihen, also unter den SPD-Mitgliedern, Gefahren gebe. Denn viele, die behaupteten, wahre SPD-Mitglieder zu sein, entpuppten sich im Endeffekt als Verräter. Als Beispiel nannte Hoch den hessischen Polizisten Hamberger, der nicht loyal gegenüber der SPD gehandelt hätte. Letztendlich formuliert Hoch sein Ziel, eine demokratische Polizei sowohl in Sachsen als auch in Hessen aufzubauen, wobei die Umsetzung jedoch sehr problematisch war.

Leuschner hatte auch eine gute Beziehung zu den Mitgliedern des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, da er selbst eine bedeutende Rolle in dieser Organisation hatte. Das Reichsbanner hatte sich das Ziel gesetzt, die Demokratie zu verteidigen und zu schützen. So auch die Spitze des Reichsbanners, Otto Hörsing, welcher sich ebenfalls in einem Brief an Leuschner dazu bekannte, gegen rechts- und linksradikale Organisationen oder Parteien und somit für die Demokratie zu kämpfen. Das Reichsbanner bestand zu 90 Prozent aus SPD-Mitgliedern, den restlichen Anteil bildeten Anhänger der Zentrumspartei und der Deutschen Demokratischen Partei (DDP). Die demokratische Ausrichtung erklärt auch, warum das Reichsbanner, aufgrund seines Widerstands gegen das NS-Regime, 1933 von der nationalsozialistischen Regierung verboten wurde.

Im Ersten Weltkrieg

Im Oktober 1916 wurde der 26-jährige Wilhelm Leuschner zum Militärdienst eingezogen. Er diente in einem sogenannten Lichtmesstrupp, dessen Aufgabe es war, anhand der Mündungsfeuer die Entfernung der feindlichen Stellungen zu bestimmen. Er gelangte per Eisenbahn von Frankfurt über Görlitz, Brockau und Warschau nach Pinsk in Weißrussland, wo er zunächst stationiert war. Im Mai 1917 wurde er an die Westfront in die Nähe von Verdun versetzt.

In Weißrussland kam Leuschner zum ersten Mal in Kontakt mit orthodoxen Juden. Mit großem Interesse besuchte er die dortigen orthodoxen Synagogen und Kirchen der ansässigen Bevölkerung. Leuschner war fasziniert von den Menschen und ihrem Glauben und wie sie diesen, anders als die ihm bekannte deutsche Bevölkerung, ausübten. Er beschrieb in seinen Tagebüchern den Kriegsalltag und zeigte deutlich auf, wie er den Krieg wahrnahm. Mit Beginn der Novemberrevolution am 9. November 1918 wurde Wilhelm Leuschner einstimmig zum Vorsitzenden eines Soldatenrates an der Westfront in der Nähe von Verdun gewählt.

Beeindruckend sind Leuschners Aktivitäten während des Krieges, er lernte Englisch und Französisch so gut, dass er sich während seiner Stationierung in Frankreich gut mit den Leuten dort unterhalten konnte. Neben dem Erlernen von Sprachen ließ sich Leuschner die Trigonometrie erklären und las Bücher verschiedener Art, um sich weiterzubilden.

Gewerkschafter und hessischer Innenminister

1909 wurde er Leiter des Darmstädter Bezirks des Bildhauerverbandes. 1913 trat er in die SPD ein und engagierte sich weiter in der Gewerkschaft. 1916 musste er während des Ersten Weltkrieges als Soldat an die Ostfront, später auch in den Westen. 1919 wurde er Stadtverordneter und Vorsitzender der Darmstädter Gewerkschaften und zog 1924 als SPD-Abgeordneter in den Landtag des Volksstaates Hessen (d. h. südliches Hessen bzw. ehem. Großherzogtum Hessen-Darmstadt) ein. 1927 fungierte er als ein Vertreter der Arbeitnehmerinteressen im Verwaltungsrat der neu gegründeten Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 1928 wurde er Innenminister des Volksstaates Hessen. Leuschner, der zuvor in der SPD-Landtagsfraktion als Polizeiexperte galt, exponierte sich dabei als Verteidiger der demokratischen Verfassung. Zu seinen engsten Mitarbeitern im Ministerium zählten Ludwig Schwamb und Carlo Mierendorff.

Leuschner bekannte sich ausdrücklich zur Gleichberechtigung aller Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, und zwar „gleichgültig welcher Abstammung und sozialen Herkunft“ sie auch sein mögen.[5] Während seiner Amtszeit als Hessischer Innenminister wurde das von seinem Amtsvorgänger Ferdinand Kirnberger (Zentrum) vorgelegte Gesetz zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens (Zigeunergesetz)[6] in einer abgeschwächten Form vom Hessischen Landtag beschlossen. Obwohl Kirnberger nach wie vor als Justizminister dem Kabinett angehörte, war die Definition von Zigeunern anhand ihrer „Rassenzugehörigkeit“ gestrichen worden.[7] Im Landtags-Ausschuss hatten SPD-Abgeordnete die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes angezweifelt und die komplette Streichung des Begriffes „Zigeuner“ gefordert.[8] Während der beschlussgebenden Landtagsdebatte sprach sich jedoch lediglich ein Abgeordneter der KPD gegen die Regierungsvorlage aus.[9] Hinsichtlich der Sinti und Roma war das Gesetz Ausdruck des seinerzeit selbst unter Demokraten weit verbreiteten Antiziganismus, weshalb das Gesetz von manchen zur Vorgeschichte der systematischen Ermordung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus gezählt wird.[10]

Leuschner war entschiedener Gegner des Nationalsozialismus. Nachdem er die Veröffentlichung der Boxheimer Dokumente, von dem NSDAP-Abgeordneten Werner Best verfasste Pläne zur Machtergreifung, veranlasst hatte, wurde dieser zu einem persönlichen Feind und Leuschner einer der meistgehassten Gegner der Nationalsozialisten. Die Boxheimer Dokumente ließen die beabsichtigte Errichtung eines Terrorregimes deutlich erkennen, sie zeigten an, dass der Legalitätskurs der Nationalsozialisten bloße Fassade war.

Verfolgung

_Wilhelm_Leuschner.JPG.webp)

Im Januar 1933 wurde Leuschner in den Bundesvorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes gewählt. Zum 1. April gab Leuschner, nach der nationalsozialistischen Machtübernahme von den Nazis zum Rücktritt gezwungen, sein Amt als hessischer Innenminister auf. Leuschner beteiligte sich in den ersten Monaten des nationalsozialistischen Regimes an konspirativen Überlegungen zur Bildung einer Einheitsgewerkschaft – Pläne, an denen unter anderem auch Jakob Kaiser mitwirkte, die sich aber nicht realisieren ließen. Da er als faktischer Gewerkschaftsführer standhaft die von Robert Ley gewünschte Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten verweigerte, kam es im Mai desselben Jahres zu seiner Inhaftierung. Die Gewerkschaften wurden zerschlagen. Im Juni 1933 wurde er erneut inhaftiert, misshandelt und ein Jahr lang in Gefängnissen und Konzentrationslagern gefangen gehalten, darunter im Emslandlager Börgermoor.

Widerstand

_Wilhelm_Leuschner.jpeg.webp)

Ihr wesentliches Ziel, nämlich die Beugung der Persönlichkeit, erreichten die Nationalsozialisten jedoch nicht. Schon bald nachdem Leuschner im Juni 1934 aus dem Konzentrationslager entlassen worden war, begann er mit dem Aufbau eines reichsweiten Widerstandsnetzwerks. Er übernahm 1936 von Ernst Schneppenhorst die Leitung einer kleinen Fabrikationsstätte zur Produktion von Bierschankutensilien, die bald zur Schaltzentrale der illegalen Reichsleitung der deutschen Gewerkschaften wurde. In dieser Zeit wurde Hermann Maaß einer seiner engsten Mitarbeiter. Leuschner engagierte sich nicht nur in gewerkschaftsnahen Widerstandsstrukturen, sondern unterhielt u. a. auch konspirative Kontakte zur linkssozialistischen Widerstandsgruppe Roter Stoßtrupp und dessen Berliner Anführer ab 1934 Kurt Megelin. Dessen Ehefrau Else Megelin wurde von Leuschner zu Tarnzwecken als Sekretärin in seiner Kreuzberger Firma beschäftigt. Leuschner und der Rote Stoßtrupp unterhielten auch Verbindungen zum Kreisauer Kreis und ab 1939/40 zur Widerstandsgruppe von Carl Friedrich Goerdeler.[11] Innerhalb dieses heterogenen Kreises galt Leuschner als Repräsentant der Gewerkschaften, also als Garant einer antinazistischen Massenbasis, und zugleich als aktiver Streiter gegen die Etablierung einer ständestaatlichen Ordnung nach der angestrebten Überwindung des nationalsozialistischen Regimes. Nach dem geplanten Putsch gegen Hitler sollte Leuschner im Schattenkabinett Beck/Goerdeler möglicherweise Vizekanzler werden; der Nationalkonservative Graf von Stauffenberg, der das Attentat auf Hitler durchführte, soll persönlich sogar Leuschner gegenüber Goerdeler als Kanzler favorisiert haben.[12] Das Attentat vom 20. Juli 1944 und der Umsturzversuch scheiterten jedoch. Leuschner fiel am 16. August 1944 einer Denunziation zum Opfer und wurde festgenommen. Er wurde sodann vom Volksgerichtshof unter dem Vorsitz von Roland Freisler zum Tode verurteilt.[13] Am 29. September 1944 wurde Wilhelm Leuschner im Strafgefängnis Berlin-Plötzensee hingerichtet.[14]

Gedenken

Nach Leuschner ist seit 1964 die Wilhelm-Leuschner-Medaille, die höchste Auszeichnung des Landes Hessen, benannt.

Der Nordabschnitt des ehemaligen Elisabethufers in Berlin-Kreuzberg trägt seit dem 31. Juli 1947 den Namen Leuschnerdamm. Dort befindet sich eine Gedenkstele mit der Büste von Leuschner, während wenige Meter davon entfernt, auf der gegenüberliegenden Seite des einstigen Luisenstädtischen Kanals, dem Legiendamm, eine Stele mit Büste zu Ehren von Carl Legien steht.

1998 wurde an der Marienkirche Rockenberg in der Justizvollzugsanstalt (ehemaliges Zuchthaus), wo Leuschner von Juli bis November 1933 inhaftiert war, das Wilhelm-Leuschner-Gedächtnis-Zimmer[15] eingerichtet, das Person und Wirken dokumentiert. Die Gedenkstätte ist wegen des Fortbestehens der dortigen Jugendstrafanstalt nur schwer zugänglich.

In Leuschners Bayreuther Geburtshaus befindet sich seit 2003 die Wilhelm-Leuschner-Gedenkstätte. Dort war auch der Sitz der Wilhelm-Leuschner-Stiftung, die die Ausstellung im Haus maßgeblich inhaltlich konzipiert hat. Sie hat seit 2012 ihren Sitz im Wilhelm-Leuschner-Zentrum Bayreuth in der Herderstraße 29, wenige Meter von der Gedenkstätte entfernt, und bietet pädagogische Arbeit vor allem für Schulklassen an. Weiterhin verwahrt sie den Nachlass Leuschners und bearbeitet ihn wissenschaftlich. Eine Archiv-Ausstellung im Zentrum dient der Bildungsarbeit. Die Stiftung betreibt eine Website zum Leben und Wirken Leuschners.[16]

Zahlreiche Schulen, Straßen und Plätze sind nach Leuschner benannt, unter anderem eine Schule in Darmstadt und ein Platz in Leipzig. Im Januar 2018 waren es laut Zeit Online 158 Straßen, Wege und Plätze in Deutschland, vor allem in Westdeutschland und dort besonders in Hessen.[17]

Literatur

- Literatur von und über Wilhelm Leuschner im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Ludger Fittkau, Marie-Christine Werner: Die Konspirateure. Der zivile Widerstand hinter dem 20. Juli 1944. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2019, ISBN 978-3-8062-3893-8.

- Eberhard Flessing: Leuschner, Wilhelm. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 14, Duncker & Humblot, Berlin 1985, ISBN 3-428-00195-8, S. 380 f. (Digitalisat).

- Hessische Staatskanzlei (Hrsg.): Wilhelm Leuschner, Auftrag und Verpflichtung. Mit einem Lebensbild Leuschners von Wolfgang Hasibether. 2. Auflage, Wiesbaden 2011.

- Joachim G. Leithäuser: Wilhelm Leuschner. Ein Leben für die Republik. Bund, Köln 1962.

- Jochen Lengemann: MdL Hessen. 1808–1996. Biographischer Index (= Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen. Bd. 14 = Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen. Bd. 48, 7). Elwert, Marburg 1996, ISBN 3-7708-1071-6, S. 242.

- Siegfried Mielke, Stefan Heinz: Eisenbahngewerkschafter im NS-Staat. Verfolgung – Widerstand – Emigration (1933–1945) (= Gewerkschafter im Nationalsozialismus. Verfolgung – Widerstand – Emigration. Band 7). Metropol, Berlin 2017, ISBN 978-3-86331-353-1, S. 30, 92, 205, 214–260, 264, 277, 334, 337, 377, 411 ff. (und zahlreiche weitere Verweise).

- Hans Mommsen: Der Widerstand im Dritten Reich. In: ders.: Zur Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. Demokratie, Diktatur, Widerstand. München 2010, ISBN 978-3-421-04490-7, S. 235–348.

- Klaus-Dieter Rack, Bernd Vielsmeier: Hessische Abgeordnete 1820–1933. Biografische Nachweise für die Erste und Zweite Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen 1820–1918 und den Landtag des Volksstaats Hessen 1919–1933 (= Politische und parlamentarische Geschichte des Landes Hessen. Bd. 19 = Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission. NF Bd. 29). Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2008, ISBN 978-3-88443-052-1, Nr. 535.

- Peter Steinbach: Der 20. Juli 1944. Gesichter des Widerstands. Siedler, München 2004, ISBN 3-88680-155-1, Kapitel „Der Staat schlägt den Menschen“ – Wilhelm Leuschner, S. 111–127.

- Reiner Tosstorff: Wilhelm Leuschner gegen Robert Ley. Ablehnung der Nazi-Diktatur durch die Internationale Arbeitskonferenz 1933 in Genf. Verlag für akademische Schriften, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-88864-437-5.

- Reiner Tosstorff: Leuschner gegen Ley. Die Abfuhr für die Nazis auf der Internationalen Arbeitskonferenz 1933 in Genf. In: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Heft III, 2004.

- Johannes Tuchel: Zur Verfolgung von Gewerkschaftern nach dem 20. Juli 1944. Die Gestapoermittlungen und der Schauprozess gegen Wilhelm Leuschner vor dem nationalsozialistischen "Volksgerichtshof". In: Ursula Bitzegeio, Anja Kruke, Meik Woyke (Hrsg.): Solidargemeinschaft und Erinnerungskultur im 20. Jahrhundert. Beiträge zu Gewerkschaften, Nationalsozialismus und Geschichtspolitik. Dietz, Bonn 2009 (Historisches Forschungszentrum der Friedrich-Ebert-Stiftung – Reihe: Politik- und Gesellschaftsgeschichte, Bd. 84), ISBN 978-3-8012-4193-3, S. 329–360.

- Axel Ulrich: Wilhelm Leuschner – ein deutscher Widerstandskämpfer. Für Freiheit und Recht, Einheit der Demokraten und eine soziale Republik. Vorwort Helga Grebing. Thrun, Wiesbaden 2012, ISBN 978-3-9809513-9-5.

- Axel Ulrich, Stephanie Zibell: Wilhelm Leuschner und sein antinazistisches Vertrauensleutenetzwerk. In: Wolfgang Form, Theo Schiller, Lothar Seitz (Herausgeber): NS-Justiz in Hessen. Verfolgung, Kontinuitäten, Erbe. Historische Kommission für Hessen, Marburg 2015, ISBN 978-3-942225-28-1, S. 293–334.

- Axel Ulrich: "Haltet zusammen. Baut alles wieder auf." Zum Widerstand Wilhelm Leuschners und seiner Mitstreiter. In: Christian-Matthias Dolff, Julia Gehrke, Christoph Studt (Hrsg.): "Seid einig, einig gegen Hitler!" Formen, Ziele und Motive des Widerstands von links. Tagungsband zur XXVIII. Königswinterer Tagung. Wißner, Augsburg 2020 (Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 e. V., Bd. 23), ISBN 978-3-95786-233-4, S. 203–243.

Weblinks

- Kurzbiografie der Gedenkstätte Deutscher Widerstand

- Homepage der Wilhelm-Leuschner-Stiftung

- Video über Wilhelm Leuschner

- Leuschner, Karl Friedrich Wilhelm. Hessische Biografie. (Stand: 17. Februar 2020). In: Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen (LAGIS).

Einzelnachweise

- Schautafel im Wilhelm-Leuschner-Zentrum in Bayreuth

- Robert A. Minder: Freimaurer Politiker Lexikon,Studienverlag; Innsbruck 2004, 350 S., ISBN 3-7065-1909-7, S. 119.

- Website der Loge

- Hessisches Staatsarchiv Darmstadt I Bestand: 029 Leuschner Nr. 48

- Wilhelm Leuschner: Vom deutschen Volksstaat. Die Bedeutung der Weimarer Verfassung, in: Julius Reiber, Karl Storck (Hrsg.): Zehn Jahre Deutsche Republik. Ein Gedenkbuch zum Verfassungstag 1929. Darmstadt 1929, S. 28.

- Hessisches Regierungsblatt, Nr. 9, 6. Mai 1929, S. 66 f.

- http://www.hstad-online.de/ausstellungen/online/webhexen/Scheitern/Tafel29/Tabelle1.htm

- Drucksache Nr. 452, Berichterstatter: Abg. Dr. Niepoth. Bericht des Zweiten Ausschusses über die Regierungsvorlage, „Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ (Drucksache Nr. 274) S. 1 f.

- http://www.hstad-online.de/ausstellungen/online/webhexen/Scheitern/Tafel29/Tabelle1.htm

- Udo Engbring-Romang: Die Verfolgung der Sinti und Roma in Hessen zwischen 1870 und 1950. Frankfurt a. M. 2001, S. 119ff.

- Dennis Egginger-Gonzalez: Der Rote Stoßtrupp. Eine frühe linkssozialistische Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus. Lukas Verlag, Berlin 2018, vergleiche unter anderem S. 290, 304ff. und 459f.

- Siehe Hans Mommsen, Alternative zu Hitler. Studien zur Geschichte des deutschen Widerstandes, München 2000, S. 305.

- Wolfgang Hasibether: Ein Streiter für Einigkeit und Recht und Freiheit. Wilhelm Leuschner (1890 bis 1944). Ein Lebensbild. In: Hessische Staatskanzlei (Hrsg.): Im Dienste der Demokratie. Die Trägerinnen und Träger der Wilhelm Leuschner-Medaille 1965 - 2011. Selbstverlag, Wiesbaden 2011, S. 13–37, hier: 34 ff.

- Gerd R. Ueberschär: Für ein anderes Deutschland. Der deutsche Widerstand gegen den NS-Staat 1933–1945. Fischer, Frankfurt am Main 2006, ISBN 3-596-13934-1, S. 215ff.

- Wilhelm-Leuschner-Gedächtnis-Zimmer, Kultur- und Geschichtsverein Oppershofen.

- Die Wilhelm-Leuschner-Stiftung im Internet

- Suche nach Wilhelm Leuschner. In: Zeit Online, Wie oft gibt es Ihre Straße?