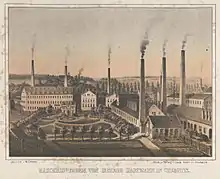

Sächsische Maschinenfabrik

Die Sächsische Maschinenfabrik in Chemnitz war eines der bedeutendsten Maschinenbauunternehmen in Sachsen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Unter Einschluss mehrerer Vorläuferbetriebe existierte das Unternehmen von 1837 bis zur Liquidation 1930, einzelne Geschäftszweige existierten in anderen Unternehmen bis 1990 weiter. Das Unternehmen ist eng mit dem Namen des Gründers und langjährigen Unternehmenslenkers Richard Hartmann verbunden, dessen Name im nach 1878 geänderten Unternehmensnamen Sächsische Maschinenfabrik vormals Richard Hartmann Eingang gefunden hatte.

.jpg.webp)

Unternehmensschwerpunkt

Die Schwerpunkte des Unternehmens bestanden in der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von

- Dampfmaschinen

- Lokomotiven (1848–1929)

- Militärtechnik (ca. 1910–1918)

- Mühleneinrichtungen

- Spinnereimaschinen (1837–1998)

- Turbinen

Insgesamt 4.699 Lokomotiven verließen die Fertigung des Unternehmens zwischen 1848 und 1929. Der Großteil wurde an die Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen ausgeliefert, Abnehmer für die Lokomotiven waren aber weltweit zu finden. Ebenso beeindruckend ist die Lieferliste der Spinnerei- und Textilmaschinen aus dem hartmannschen Unternehmen. Über viele Jahrzehnte prägten die Maschinen aus Chemnitz und den anderen zum Unternehmen gehörenden Tochterunternehmen den Ruf deutscher Maschinenbautradition.

Firmenhistorie

Gründung und Wachstum zum Großunternehmen

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Im Jahre 1837 gründeten August Götze und Richard Hartmann das Unternehmen Götze & Hartmann, das sich mit der Herstellung von Maschinen verschiedener Art beschäftigte. Hartmann, der in etlichen Unternehmen von der Pike auf Erfahrungen gesammelt hatte, erfasste sehr schnell die Tragweite zahlreicher technischer Neuerungen. Bereits im Jahre 1839 erwarb das Unternehmen das technische Konzept einer Streichgarn-Vorspinn-Maschine, das zur Marktreife entwickelt und erfolgreich als Produkt verkauft wurde. Doch wesentlichster Unternehmensschwerpunkt blieb noch einige Zeit die Reparatur und Konstruktion einzelner technischer Lösungen, (entsprechend dem heutigen Begriff Sondermaschinenbau). 1842 waren etwa 200 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Zahlreiche Unternehmenserweiterungen, Umsiedelungen und Neubauten innerhalb des Stadtgebietes von Chemnitz folgten in den Jahren bis 1845.

Ab 1848 wurden im nunmehr von Hartmann dominierten Unternehmen Dampflokomotiven gebaut, doch zum großen Umsatzbringer wurde dieser Geschäftszweig erst ein Jahrzehnt später, zunächst mussten mit sehr kleinen Lokomotivstückzahlen die Abnehmer der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen von der Qualität der Arbeit überzeugt werden.

Ab 1855 werden durch die Sächsische Maschinenfabrik auch Turbinen und Mühleneinrichtungen produziert, so dass bis 1857 die Belegschaft schon auf etwa 1.500 Mitarbeiter angewachsen war. Mitte der 1860er Jahre hat die Dampflokproduktion bereits einen sehr hohen Umfang erreicht, 1868 wurde beispielsweise eine neue Produktionshalle errichtet, in der bis zu 36 Lokomotiven gleichzeitig montiert werden konnten.

Umwandlung in eine Aktiengesellschaft

Am 24. März 1870 wurde das Unternehmen als Sächsische Maschinenfabrik zu Chemnitz AG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.[1] Richard Hartmann übernahm den Vorsitz des Verwaltungsrats, den er bis zu seinem Tod 1878 behielt. Die Söhne Richard Hartmanns übernahmen wichtige Funktionen im Unternehmen. 1878 verließ die 1000. Lokomotive die Produktion der Sächsischen Maschinenfabrik, zahlreiche Unternehmenserweiterungen erfolgten in dieser Zeit, um die ständig wachsende weltweite Nachfrage zu erfüllen. 1896 wurde mit dem Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes in Chemnitz begonnen, im gleichen Jahr wurde von einem Sohn Richard Hartmanns, Gustav Hartmann, in der damals zu Russland gehörenden Ukraine eine Tochtergesellschaft in Luhansk (russischer Name: Lugansk) gegründet, das heute noch als Lokomotivfabrik Luhansk existiert. Die unternehmenseigenen Betriebe in Lauchhammer leitete zu jener Zeit Josef Hallbauer. Im Jahr 1899 wurde in der im Handelsregister eingetragene Firma des Unternehmens der Zusatz „zu Chemnitz“ durch „vormals Richard Hartmann“ ersetzt.[1]

.jpg.webp)

Neben der Lokomotivproduktion hatte das Unternehmen zu Anfang des 20. Jahrhunderts einen starken Produktionszweig für Rüstungsmaterial aufgebaut und stellte unter anderem Geschütze, Artillerieeinrichtungen und Munition her. Mehrere andere Unternehmen wurden in dieser Zeit in den Konzern integriert. Die Sächsische Maschinenfabrik produzierte außerdem Einheitsmaschinen, wie die Kemna-Straßenlokomotive EM. Diese wurde unter anderem als Reparationsleistung an die Siegermächte in ganz Europa geliefert.

Der Niedergang des Unternehmens

Noch in den 1920er Jahren wurden zahlreiche Akquisitionen getätigt, man übernahm 1922 die „König-Friedrich-August-Hütte“ nahe Dresden, vorher schon ein wichtiger Lieferant des Unternehmens, und als letztes die Textilmaschinen-Firma Walter Löbel AG in Dresden. Doch die Auswirkungen der veränderten Wirtschaftslage ließen das Unternehmen Mitte der 1920er Jahre zunehmend in Schwierigkeiten geraten, auch die Gründung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) 1924 führte zu einer starken Reduzierung der Abnahme von Lokomotiven, da die Aufträge vor allem an preußische Maschinenbauunternehmen vergeben wurden. Auch das ausländische Geschäftsklima beeinträchtigten die politischen Auswirkungen des Ersten Weltkrieges nachhaltig negativ.

1926 wurde das Geschäftsfeld Werkzeugmaschinenbau beendet, mehrere kleinere Unternehmen übernahmen Teile der Produktion. 1928/29 wurde für die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft der letzte größere Auftrag ausgeführt. Allerdings kamen von den neuentwickelten Einheitslokomotiven für die sächsischen Schmalspurbahnen nur noch 13 Maschinen zur Auslieferung. Den verbleibenden Anteil am vorgesehenen Auftrag über insgesamt 32 Maschinen übernahm die Berliner Maschinenbau AG (BMAG, früher Schwartzkopff). Nur noch sechs weitere Lokomotiven kamen nach diesen 750-mm-Schmalspur-Lokomotiven aus der Lokschmiede in Chemnitz, dann wurde die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende Firma ein frühes Opfer der Weltwirtschaftskrise.

Konzentration auf Textilmaschinenbau

Im Jahre 1928 wurde die „König-Friedrich-August-Hütte“ in Freital wieder abgestoßen, der durch Zukäufe sehr zergliederte Textilmaschinenbau wurde neu strukturiert und der Dampfwalzen- und Lokomotivbau 1929 eingestellt. Das Unternehmen Sächsische Maschinenfabrik, vorm. Richard Hartmann AG wurde 1930 liquidiert, der noch vorhandene wirtschaftliche Kern des Textilmaschinenbereiches wurde in die neu gebildete Sächsische Textilmaschinenfabrik vorm. Richard Hartmann AG eingebracht. Mit diesem Unternehmen wurden dann, wie in der Anfangszeit der hartmannschen Unternehmerzeit, ausschließlich Spinnereimaschinen und Webstühle gefertigt. 1933 erfolgte der Zusammenschluss mit einigen anderen Unternehmen zur Textil-Maschinen-Compagnie Chemnitz. Verbleibendes Geschäftsfeld des ehemaligen hartmannschen Unternehmens war nun ausschließlich der Spinnereimaschinenbau.

VEB Spinnereimaschinenbau und Nachfolger

Im Zweiten Weltkrieg wurden ein Großteil der Werkhallen, Anlagen und Ausrüstungen zerstört, nach den Reparationsleistungen an die Sowjetunion verblieb nur rund ein Zehntel der Anlagen für den Neustart als VEB Spinnereimaschinenbau im Jahre 1946. Ab 1978 gehörte er zum VEB Kombinat Textima Karl-Marx-Stadt und war ab 1984 Stammbetrieb dieses Kombinates[2]. Bis zur Wende war der Betrieb führender Hersteller von Textilmaschinen zur Herstellung von Baumwollgarnen im RGW-Raum.

Dieser Betrieb wurde 1990 in die Chemnitzer Spinnereimaschinenbau GmbH umgewandelt und durch die Treuhandanstalt übernommen; zum Ende 1994 erfolgte der Verkauf an die Beteiligungsgesellschaft Neue Länder. Die überwiegende Ausrichtung auf den zusammenbrechenden Ostmarkt und eine übermächtige Konkurrenz führten nach der Verschmelzung mit zwei weiteren sächsischen Textilmaschinenfirmen zur CSM – Sächsische Spinnereimaschinen GmbH Chemnitz trotz technisch hochwertiger Produkte zur Einstellung der Fertigung im Jahr 1998 und der nachfolgenden Gesamtvollstreckung. Damit verschwanden auch die Reste der Firmentradition endgültig vom Markt.

Ende 2010 wurde das denkmalgeschützte Betriebsgrundstück an der Altchemnitzer Straße 27 an einen Investor versteigert.[3]

Traditionspflege

In Erinnerung an das Wirken Richard Hartmanns wurde ein Teil der Limbacher Straße in Hartmannstraße umbenannt. Die ehemalige Villa des Unternehmenschefs steht heute für Veranstaltungen zur Verfügung. Ein berufliches Schulzentrum in Chemnitz trägt den Namen Richard-Hartmann-Schule[4]. Unweit des Polizeipräsidiums der Stadt Chemnitz befinden sich der Hartmannplatz und die Richard-Hartmann-Halle[5]. Seit 1990 wird der Erinnerung und der Traditionspflege, die mit dem Namen Richard Hartmann und seiner Sächsischen Maschinenfabrik verbunden ist, zunehmende Aufmerksamkeit zuteil. Sowohl in der Stadt Chemnitz, als auch in der sächsischen Metall- und Elektroindustrie und bei den Betreibern von Lokomotiven aus den Werkshallen der Sächsischen Maschinenfabrik wird mit dem Unternehmensnamen eine besondere sächsische Tradition im Maschinenbau verbunden.

Auch in Erinnerung an den Beitrag der Sächsischen Maschinenfabrik bei der Ausrüstung der sächsischen Schmalspurbahnen mit Lokomotiven und damit auch deren heutigen Erscheinungsbildes setzte der Verein zur Förderung Sächsischer Schmalspurbahnen (VSSB) im Jahr 2006 mit dem Startschuss für den Neubau einer Lokomotive der sächsischen Gattung I K 125 Jahre nach der Auslieferung der ersten Lok für die sächsischen Schmalspurbahnen 1881 diesem Unternehmen ein besonderes Denkmal. Seit Umwandlung des VSSB in die Stiftung Sächsische Schmalspurbahnen befindet sich die im Jahre 2009 in Dienst gestellte I K Nr. 54 im Eigentum dieser Stiftung.

Auflistung noch erhaltener Produkte

Lokomotiven

- ATE IIIa: 1

- Nr. 18 DONNERSBERG – Technisches Nationalmuseum in Prag, Museumsdepot Chomutov

- Bockwaer Eisenbahngesellschaft:

- MULDENTHAL – Verkehrsmuseum Dresden (VMD), Dauerausstellung im Johanneum am Neumarkt

- 1'C-Lokomotive der Hedschasbahn:1

- 3001 – Bahnhof der Hedschasbahn in Damaskus.

- 1'D-Lokomotive der Hedschasbahn:1

- 4029 – Bahnhof der Hedschasbahn in Damaskus.

- Sächsische I TV: 1

- 98 001 – Industriemuseum Chemnitz

- Sächsische VII T: 1

- 98 7056 – VMD, hinterstellt im ehemaligen Bw Dresden-Altstadt

- Sächsische XI HT: 1

- 94 2105 – Eisenbahnmuseum Schwarzenberg

- Sächsische XII H2: 1

- 38 205 – Sächsisches Eisenbahnmuseum (SEM), Chemnitz

- Sächsische XIV HT: 2

- 75 501 – Deutsches Dampflokomotiv-Museum (DDM), Neuenmarkt

- 75 515 – SEM

- Sächsische XX HV: 1

- 19 017 – VMD, hinterstellt im ehemaligen Bw Dresden-Altstadt

- Sächsische I M: 1

- 99 162 – Museumsbahnhof Oberheinsdorf

- Sächsische IV K: 22, davon nur 3 im Original erhalten:

- 99 535 – VMD, ausgestellt im Johanneum am Dresdner Neumarkt

- 99 579 – Sächsisches Schmalspurbahnmuseum, Rittersgrün

- 99 604 – Schmalspurbahnmuseum Radebeul

- Sächsische VI K: 3

- 99 713 – Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG)

- 99 715 – GBR 99 715, verliehen an IG Preßnitztalbahn

- 99 716 – Öchsle

- DR-Baureihe 99.73–76: 4

- 99 731 – Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)

- 99 734 – SDG

- 99 735 – SOEG

- 99 741 – SDG

- Fabriknummer 2469 – Bj. 1899 – Indonesien, Jakarta, Jambore Cibubur Park (nicht betriebsbereit)6° 22′ 9″ S, 106° 53′ 56″ O

- Fabriknummer 2102 – Bj. 1895 – Norwegen, Hamar, betriebsbereit[6]

Andere Produkte

- Textilmaschinen

- Werkzeugmaschinen

Literatur

- Maschinenfabrik von Richard Hartmann in Chemnitz – Führer durch die Richard Hartmann'schen Etablissements. Chemnitz um 1860 (Digitalisat).

- Richard Hartmann AG (Hrsg.): Lokomotiven. Ausgabe 1910. Selbstverlag, Chemnitz 1910 (Digitalisat).

- Richard Hartmann AG (Hrsg.): 1837–1912. Jubiläumsschrift aus Anlass des 75jährigen Bestehens der Sächsischen Maschinenfabrik vorm. Richard Hartmann Aktiengesellschaft. Selbstverlag, Chemnitz 1912.

- Günther Reiche: Der Chemnitzer Maschinenbauer Richard Hartmann und seine Lokomotiven. Eine Faktensammlung. Oberbaum Verlag, Chemnitz 1998, ISBN 3-928254-56-1

- Günther Reiche: Richard Hartmann. 8. November 1809 – 16. Dezember 1878. Vom Zeugschmied zum sächsischen Lokomotivenkönig. Reihe Chemnitzer Lebensbilder Band 6, Verlag Heimatland Sachsen, Chemnitz 2007, ISBN 3-910186-60-2.

- Sächsische Textilmaschinenfabrik vormals Richard Hartmann Aktiengesellschaft (Hrsg.): 100 Jahre Hartmann Textilmaschinenbau im Jahre 1937. Zur Hundertjahrfeier des Unternehmens. VDI-Verlag, Berlin 1937.

- Wolfgang Uhlemann: 2008 – Vier Jubiläen der Firma Rich. Hartmann/Sächsische Maschinenfabrik, vorm. Rich. Hartmann AG, Chemnitz. In: Erzgebirgische Heimatblätter Heft 2, 2008, S. 5–8.

- Sächsisches Industriemuseum (Hrsg.): Mythos Hartmann. Zum 200. Geburtstag des Sächsischen Lokomotivenkönigs Richard Hartmann, Chemnitz 2009, ISBN 978-3-910186-72-9.

Weblinks

Einzelnachweise

- Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften, 30. Ausgabe 1925, Band 2, S. 2943.

- Kurzbeschreibung der Unternehmensgeschichte auf der Website des Sächsischen Staatsarchives mit Verweis auf Archivmaterial (Memento vom 29. März 2013 im Internet Archive) Abgerufen 20. Juli 2020

- Spinnereimaschinenbau-Komplex findet Käufer. In: Freie Presse. 1. Dezember 2010.

- Homepage der Richard-Hartmann-Schule. Abgerufen am 18. Dezember 2018.

- Richard-Hartmann-Halle. Stadt Chemnitz, abgerufen am 18. Dezember 2018.

- Tertittoget / The narrow gauge steam train / Der kleine Dampfzug – Norsk Jernbanemuseum. Abgerufen am 8. Juni 2021 (nb-NO).