Pieniężno

Pieniężno [pʲeˈɲɛ̃ʒnɔ] (deutsch Mehlsack, 1945 bis 1947 Melzak) ist eine Stadt mit etwa 2700 Einwohnern im Powiat Braniewski der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen.

| Pieniężno | |||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

| Staat: | Polen | ||

| Woiwodschaft: | Ermland-Masuren | ||

| Powiat: | Braniewski | ||

| Fläche: | 3,83 km² | ||

| Geographische Lage: | 54° 13′ N, 20° 7′ O | ||

| Einwohner: | 2679 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Postleitzahl: | 14-520 | ||

| Telefonvorwahl: | (+48) 55 | ||

| Kfz-Kennzeichen: | NBR | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

| Straße: | DW 507: Orneta↔Braniewo | ||

| DW 510: Głębock – Pieniężno | |||

| DW 512: Szczurkowo–Bartoszyce–Górowo Iławeckie–Pieniężno | |||

| Eisenbahn: | PKP-Linie 221: Braniewo↔Orneta–Dobre Miasto–Olsztyn-Gutkowo | ||

| Nächster int. Flughafen: | Danzig | ||

| Gmina | |||

| Gminatyp: | Stadt- und Landgemeinde | ||

| Gminagliederung: | 38 Ortschaften | ||

| 24 Schulzenämter | |||

| Fläche: | 241,43 km² | ||

| Einwohner: | 6111 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Bevölkerungsdichte: | 25 Einw./km² | ||

| Gemeindenummer (GUS): | 2802053 | ||

| Verwaltung (Stand: 2015) | |||

| Bürgermeister: | Kazimierz Kiejdo[2] | ||

| Adresse: | ul. Generalska 8 14-520 Pieniężno | ||

| Webpräsenz: | www.pieniezno.pl | ||

Geographische Lage

Die Stadt liegt in der historischen Region Ostpreußen an der Wałsza (Walsch), etwa 30 Kilometer südöstlich von Braniewo (Braunsberg) und 55 Kilometer südwestlich von Kaliningrad (Königsberg).

Geschichte

Die Stadt wurde 1326 im preußischen Ermland westlich von Heilsberg erbaut. Ihr Gründer und erster Schultheiß war Dieterich von Lichtenfelde.[3] Das Stadtwappen zeigt u. a. drei Mehlsäcke. Bei dem Namen Mehlsack handelt es sich um eine Verstümmelung des ursprünglichen prußischen Ortsnamens.[3] Ursprünglich war die Stadt eine Siedlung der Prußen, die im 13. Jahrhundert wahrscheinlich unter dem Namen Malcekuke (prußisch für „Gehölz der Unterirdischen“) angelegt wurde. In einer Urkunde vom 7. April 1282 wurde der Name Malzak erwähnt, am 5. Mai 1304 Melzak.

Das genaue Datum der Vergabe des Stadtrechts ist unbekannt, 1312 besaß der Ort aber bereits diese Rechte.

Nikolaus Kopernikus wirkte einige Jahre als Administrator der Landkreise Allenstein und Mehlsack.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Mehlsack eine evangelische Kirche, zwei katholische Kirchen, die Kapelle am Heilbrunnen, eine Synagoge, ein Amtsgericht, ein altes Schloss, Mahl- und Schneidemühlen, eine Eisengießerei, Maschinenbau, Ziegeleien und Flachsanbau.[4]

Im Jahr 1945 gehörte Mehlsack zum Landkreis Braunsberg im Regierungsbezirk Königsberg der Provinz Ostpreußen des Deutschen Reichs.

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt im März 1945 bei der Eroberung durch die Rote Armee in der Kesselschlacht von Heiligenbeil zu 90 % zerstört. Bei den Kämpfen fiel auch Armeegeneral Iwan Tschernjachowski, Befehlshaber der 3. Weißrussischen Front.

Wenige Wochen später unterstellte die Rote Armee Mehlsack der Verwaltung der Volksrepublik Polen. Melzak verlor sein Stadtrecht. Die Bewohner wurden in der Folgezeit aus Mehlsack vertrieben und durch zuwandernde Polen ersetzt. Namensgeber der Umbenennung in „Pieniężno“ war 1947 Seweryn Pieniężny (1890–1940), der im Konzentrationslager Hohenbruch umgekommenen war. Er war ein Redakteur der Gazeta Olsztyńska, der bei Beginn des Zweiten Weltkriegs verbotenen Zeitung der polnischsprachigen Minderheit im Ermland. Im Jahr 1973 erhielt die Ortschaft das Stadtrecht zurück.

Der Ort konnte sich während der Nachkriegsjahre kaum mehr entwickeln. Die Altstadt blieb bis in die 1990er Jahre hinein eine Brachfläche, nur von der erhalten gebliebenen katholischen Kirche überragt. Auch die Ruine des Rathauses, die Reste der früheren Burg, der nach einem Entwurf von Karl Friedrich Schinkel errichtete Turm der evangelischen Kirche, die Fundamente zahlreicher Häuser und das gitterförmige Straßennetz blieben erhalten. Inzwischen erfolgt auf dem Grundriss der alten Stadt ein umfangreicher Wiederaufbau. Die wichtigsten Bauten werden rekonstruiert, die übrigen Straßenzüge im Maßstab der alten Bebauung neu errichtet.

Ordensburg Mehlsack

Die Burg des Deutschen Ordens ist in ruinösem Zustand erhalten geblieben.

Ruine der Ordensburg, Schloss der Fürstbischöfe von Ermland

Ruine der Ordensburg, Schloss der Fürstbischöfe von Ermland.jpg.webp) Detail der Burg

Detail der Burg Detail der Burg

Detail der Burg

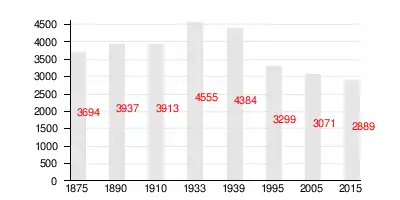

Bevölkerungsentwicklung

- bis 1945

| Jahr | Einwohner | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1782 | über 2000 | ohne die Garnison (zwei Kompanien Infanterie)[5] |

| 1802 | 2144 | [6] |

| 1810 | 1920 | [6] |

| 1816 | 2207 | davon 184 Evangelische, 1.980 Katholiken und 41 Juden[6] |

| 1821 | 2448 | [6] |

| 1831 | 2617 | [7] |

| 1858 | 3243 | davon 197 Evangelische, 2.954 Katholiken und 92 Juden[8] |

| 1864 | 3665 | am 3. Dezember[9] |

| 1875 | 3694 | [10] |

| 1880 | 3760 | [10] |

| 1890 | 3937 | davon 346 Evangelische und 70 Juden[10] |

| 1905 | 4025 | meist Katholiken[4] |

| 1910 | 3913 | [11] |

| 1933 | 4555 | [10] |

| 1939 | 4384 | [10] |

- seit 1945

| Jahr | Einwohner | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1995 | 3299 | [12] |

| 2005 | 3071 | [12] |

- Balkendiagramm der Einwohnerzahlen bis heute

Partnerstädte

Seit dem 14. Oktober 1996 besteht eine Städtepartnerschaft mit der westfälischen Stadt Lichtenau.

Gmina

Die Stadt- und Landgemeinde Pieniężno besteht aus folgenden Ortschaften:

| polnischer Name | deutscher Name (bis 1945) | polnischer Name | deutscher Name (bis 1945) | polnischer Name | deutscher Name (bis 1945) |

|---|---|---|---|---|---|

| Białczyn | Lilienthal | Kierpajny Wielkie | Groß Körpen | Pieniężno | Mehlsack |

| Bornity | Bornitt | Kiersiny | Kierschienen | Pieniężno Drugie | |

| Borowiec | Borwalde | Kolonia | Pieniężno Pierwsze | ||

| Brzostki | Freihagen | Kowale | Schönsee | Piotrowiec | Peterswalde |

| Cieszęta | Sonnenfeld | Łajsy | Layß | Pluty | Plauten |

| Gajle | Gayl | Lechowo | Lichtenau | Posady | Palten |

| Gaudyny | Gauden | Łoźnik | Lotterfeld | Radziejewo | Sonnwalde |

| Glądy | Glanden | Lubianka | Liebenthal | Różaniec | Rosengarth |

| Glebiska | Kleefeld | Niedbałki | Lotterbach | Sawity | Engelswalde |

| Jesionowo | Eschenau | Pajtuny | Peythunen | Wojnity | Woynitt |

| Jeziorko | Seefeld | Pakosze | Packhausen | Wopy | Woppen |

| Kajnity | Heistern | Pawły | Paulen | Wyrębiska | Lichtwalde |

| Kierpajny Małe | Klein Körpen | Pełty | Steinbotten | Żugienie | Sugnienen |

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Karl Selke (1836–1893), Oberbürgermeister von Elbing und Königsberg

- Walter von Pannwitz (1856–1920), Rechtsanwalt, Bürgermeister und Kunstsammler

- Victor Röhrich (1862–1925), Historiker, Hochschullehrer und Politiker

- Georg Matern (1870–1938), katholischer Geistlicher und Heimatforscher

- Johannes Muntau (1876–1963), Justizbeamter (Gefängnisdirektor) und Politiker (CSVD)

- Otto Miller (1879–1958), kath. Pfarrer, Schriftsteller, Dichter, Philosoph und Kultur- und Literaturhistoriker

- Wilhelm Rothhaupt (1888–1956), Schriftsteller und Kolonialpolitiker

- Georg Fuhg (1898–1976), Bildhauer

- Ulrich Fox (* 1944), Bildhauer und Grafiker

Personen, die mit der Stadt in Verbindung stehen

- Karl Emil Gebauer (1806–1888), Landeshistoriker des Samlands, war bis 1835 Pfarrer in Mehlsack

- Iwan Danilowitsch Tschernjachowski (1906–1945), sowjetischer General, fiel 1945 in Mehlsack

Literatur

- Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen. Teil I, Königsberg/Leipzig 1785, S. 21, Ziffer 3).

- August Eduard Preuß: Preußische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preußen. Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen, so wie für alle Freunde des Vaterlandes. Gebrüder Bornträger, Königsberg 1835, S. 468–469, Nr. 83.

- Chronik der Stadt Mehlsack. Zusammengestellt aus Berichten Mehlsacker Bürger. Rautenberg, Leer 1955 (Digitalisat)

Weblinks

- Stadt Mehlsack (Rolf Jehke, 2012)

- In Mehlsack ansässige Landwirte, Geschäftsleute und Handwerker um 1930/32

- Website der Gemeinde Pieniężno (polnisch)

Einzelnachweise

- Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2020. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF-Dateien; 0,72 MB), abgerufen am 12. Juni 2021.

- Website der Stadt, Burmistrz – Podstawowe dane, abgerufen am 17. Februar 2015

- Johannes Voigt: Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens. Dritter Band: Die Zeit vom Frieden 1249 bis zur Unterwerfung der Preußen 1283. Königsberg 1828, S. 489.

- Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage, Band 13, Leipzig und Wien 1908, S. 548

- Johann Friedrich Goldbeck: Volständige Topographie des Königreichs Preussen. Teil I, Königsberg/Leipzig 1785, S. 21, Ziffer 3).

- Alexander August Mützell und Leopold Krug: Neues topographisch-statistisch-geographisches Wörterbuch des preussischen Staats. Band 5: T–Z, Halle 1823, S. 330–331, Ziffer 429.

- August Eduard Preuß: Preußische Landes- und Volkskunde oder Beschreibung von Preußen. Ein Handbuch für die Volksschullehrer der Provinz Preußen, so wie für alle Freunde des Vaterlandes. Gebrüder Bornträger, Königsberg 1835, S. 468–469, Nr. 83.

- Adolf Schlott: Topographisch-statistische Uebersicht des Regierungs-Bezirks Königsberg, nach amtlichen Quellen. Hartung, Königsberg 1861, S. 34, Ziffer 109..

- Preußisches Finanzministerium: Die Ergebnisse der Grund- und Gebäudesteuerveranlagung im Regierungsbezirk Königsberg: Berlin 1966, Kreis Braunsberg, S. 10, Ziffer 92.

- Michael Rademacher: Braunsberg. Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.

- gemeindeverzeichnis.de, abgerufen am 2. März 2008

- Główny Urząd Statystyczny (Memento des Originals vom 7. März 2008 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.,jeweils 30. Juni; abgerufen am 2. März 2008.