NAK Stoffe

Die NAK Stoffe AG, ehemals Neue Augsburger Kattunfabrik (kurz NAK), war eine deutsche Stoffdruckerei mit Sitz am Vogeltor in Augsburg. Sie bestand von 1702 bis 1996 unter verschiedenen Gesellschaftern und Firmennamen. Die Aktien des Unternehmens waren an der Börse München notiert. In der Fabrik wurden Gewebe aus Baum- und Zellwolle, Kunstseide und Synthetik für Kleider aller Art bedruckt und in alle Kontinente exportiert.

| NAK Stoffe AG | |

|---|---|

Logo | |

| Rechtsform | Aktiengesellschaft |

| Gründung | 1702 |

| Auflösung | Ende Juni 1996 |

| Auflösungsgrund | Konkurs |

| Sitz | Augsburg, Deutschland |

| Mitarbeiterzahl | zuletzt etwa 500 (1996) |

| Branche | Textilindustrie |

Lage

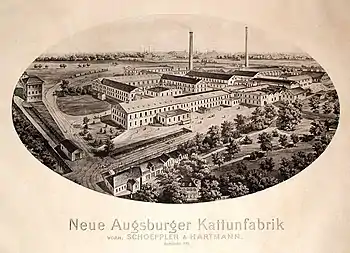

Das Werksgelände der NAK befand sich im Augsburger Textilviertel am Vogeltorplatz im Südosten des Vogeltors. Es wurde vom Unternehmen bereits 1705 erworben und befand sich damals außerhalb der Stadtmauern.

Geschichte

Anfänge des Stoffdrucks in Augsburg

1688 ging der Augsburger Tuchscherer Gerhard Neuhofer nach Holland und England, um Wissen über den Kattundruck, ein aus Indien stammendes, farbenprächtiges Druckverfahren für feine Baumwollgewebe, zu erlangen. Nach seiner Rückkehr gründete Gerhard Neuhofer zusammen mit seinem Bruder Jeremias in Augsburg die erste Stoffdruckerei auf deutschem Boden und machte die Stadt damit zum Zentrum für Stoffdruck in Deutschland.[1]

Gründung als Cottondruckerei

NAK geht auf den Formschneider Johannes Apfel (* 1659, † 1743) zurück, der 1702 unter dem Namen Cottondruckerei eine Druckstube am Augsburger Rossmarkt eröffnete und Druckwalzen für den Stoffdruck herstellte. 1705 erwarb er das Grundstück am Vogeltor in Augsburg nebst einer Wasserkraft des Sparrenlechs für eine Rasenbleiche, also zum Bleichen von Stoffen. Mit einem Kupferstich aus dem Jahr 1741 wird Johannes Apfel im Alter von 82 Jahren als ein erfolgreicher Cottonfabrikant und Händler dargestellt. Er starb 1743 im Alter von 84 Jahren.[1]

Das Unternehmen blieb für zwei weitere Generationen im Besitz der Familie Apfel. 1757 kam es zu einem Konkursverfahren. Das Unternehmen hatte Schulden in Höhe von 36.000 Gulden. 1783 verkaufte Familie Apfel das heruntergewirtschaftete Unternehmen mit 300 Beschäftigen an Johann Michael Schöppler (* 1754, † 1839) aus Nürnberg.[2][1]

Schöppler & Hartmann

Johann Michael Schöppler nahm seinen Schwager Gottfried Hartmann aus Nürnberg als Gesellschafter in das Unternehmen auf und führte es unter dem Namen Schöppler & Hartmann weiter. In diesen Jahren erlebte der Augsburger Kattundruck seine Blütezeit. 1786 hatte Augsburg 35.000 Einwohner, von denen 6.000 Menschen in Manufakturen der Stadt für den Kattundruck arbeiteten. Die Blütezeit endete 1791 mit der französischen Revolution. Die Umsätze gingen zurück und das Unternehmen musste schwere Verluste hinnehmen. Die Zahl der Beschäftigten sank auf 200. Schöppler zog sich von der Unternehmensleitung zurück, an seine Stelle trat ein weiterer Schwager, Georg Paul Forster.[3] Mit der von Napoleon 1806 verhängten Kontinentalsperre, einem Importverbot für Waren aus England und seinen Kolonien, belebte sich das Geschäft spürbar.[4]

Unter Carl Forster

Im Jahr 1807 trat Carl Ludwig Forster (* 1788, † 1877), der Sohn von Georg Paul Forster[3], in das Unternehmen als Mitgesellschafter und Geschäftsführer ein und wurde 1828 Alleingesellschafter. Carl Forster prägte und entwickelte das Unternehmen in besonderem Maße. Neue Ausrüstungsmethoden verbilligten und beschleunigten die Produktion. Die Stoffe des Unternehmens erlangen Weltruhm. Die Gründung des Deutschen Zollvereins am 22. März 1833 wurde von ihm mitinitiiert. 1837 war er Mitbegründer der Mechanischen Baumwollspinnerei und -weberei AG in Augsburg. Sie sollte den Rohwarenbedarf des Unternehmens decken. Aus demselben Grund gründete er auch 1856 die Weberei am Sparrenlech in Augsburg mit 112 Webstühlen.[4]

Schöppler & Hartmann florierte. Auf einer großen Industrieausstellung in Berlin bekam das Unternehmen einen ersten Preis und Carl Forster wurde 1845 mit dem Preußischen Roten Adlerorden geehrt. 1848 waren 600 Arbeitnehmer beschäftigt, die auf sechs Druckmaschinen eine Jahresproduktion von 1 Mio. Gulden erwirtschaften.[1]

Unter Julius und Moritz Forster

Carl Forster berief 1837 seinen Bruder Johann Ernst sowie seine beiden ältesten Söhne Julius (1809 – 1866) und Moritz (1810 – 1879) in die Firmenleitung.

Der Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges 1870 führte zu Absatzstockungen. Der Versailler Friedensvertrag vom 26. Februar 1871 führte zur Angliederung von Elsass-Lothringen an das Deutsche Reich. Die starken Kattundruckereien im Elsass machten den deutschen Unternehmen Konkurrenz. Die Preise verfielen. 1870 übernahm Ernst Forster, ein Sohn von Julius Forster, die Geschäftsführung, der jedoch den weiteren Niedergang nicht verhindern konnte.[5]

Augsburger Kattunfabrik AG

1880, drei Jahre nachdem Karl Forster 1877 gestorben war, wandelten seine Erben das Unternehmen in eine Aktiengesellschaft um und nannten sie Augsburger Kattunfabrik AG. Dies geschah unter der Führung des Augsburger Bankhauses von Stetten.[5][6] Diesen Sanierungsbemühungen blieb der Erfolg versagt. Die Fabrikanlagen waren veraltet. Die von den USA ausgegangene Depression der Jahre 1882 bis 1885 trug auch zum Niedergang der Augsburger Kattunfabrik bei. Es kam zum Konkurs. Die Tochtergesellschaft Weberei am Sparrenlech wurde versteigert und vom Textilhandelsunternehmen Kahn & Arnold der jüdischen Unternehmer Aaron Kahn und Albert Arnold erworben. Der Konkursverwalter veräußerte das Unternehmen bei laufendem Betrieb an eine neu gegründete Gesellschaft, die Neue Augsburger Kattunfabrik AG.[7][8]

Neue Augsburger Kattunfabrik AG

Unter Federführung des Bankhauses Friedrich Schmid & Co. wurde am 12. Januar 1885 die Aktiengesellschaft Neue Augsburger Kattunfabrik AG gegründet. Sie erwarb Grundstücke, Maschinenvorräte und übernahm die Belegschaft aus dem Konkurs der Augsburger Kattunfabrik AG. Unter dem Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Ritter von Schmid (* 1842, † 1928) wurden bedeutende Investitionen getätigt. Der Maschinenpark wurde erneuert, die Fertigung rationalisiert und auf eine Massenproduktion ausgerichtet.[1]

Unter Walter Clairmont

Ab 1903 wurde Walter Clairmont neuer Alleinvorstand und trieb die Modernisierung des Unternehmens voran. Er meisterte einen Fabrikbrand 1904, die Kriegswirtschaft während des Ersten Weltkriegs, die Inflation 1923 und die Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932.[1]

Nationalsozialismus

Während die Jahre des Nationalsozialismus für die meisten Augsburger Textilunternehmen sehr schwierig waren, da die Rohstoffquellen im Ausland versiegten, ging es NAK deutlich besser. NAK wurde nach 1933 ein Lieferant für Hakenkreuzfahnen und setzte auf die von den Nazis geförderte Verarbeitung von Kunstseide und Zellwolle. Dafür wurden erhebliche Investitionen getätigt.[9]

1935 unternahm NAK erste Versuche im Filmdruck, der bereits in den USA praktiziert wurde. Nach dem Prinzip des Siebdruckverfahrens wurden die flachen Druckschablonen zuerst mit der Hand, später maschinell auf den Stoff aufgetragen. Jede Farbe benötigte eine eigene Schablone. Nach den ersten erfolgreichen Versuchen baute NAK 1936 eine komplette Filmdruckerei auf.[1]

1937 trat Walter Clairmont als Vorstand zurück, neuer Vorstand wurde Fritz Piepenburg. 1938 erwarb NAK die Spinnerei und Weberei am Sparrenlech Kahn & Arnold. Das Unternehmen hatte bereits zwischen 1869 und 1885 zum Vorgängerunternehmen Schöppler & Hartmann gehört. Nach der Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben waren Kahn und Arnold gezwungen, ihr Unternehmen zu verkaufen. Statt eines Kaufpreises erhielten sie Aktien der NAK, die sie gegen Reichsanleihen tauschen mussten. Die Reichsanleihen wurden für sie gesperrt und waren nach Kriegsende wertlos. Die Familien Kahn und Arnold sahen vom Kaufpreis also nichts. Berthold Kahn konnte mit seinem Sohn aus Nazi-Deutschland fliehen. Zwei Brüder Arnold wurden deportiert und starben in den Lagern Dachau und Theresienstadt. Nach dem Krieg machten Familienmitglieder der Familien Kahn und Arnold auf Grund des Militärregierungsgesetzes Nr. 59 Schadensersatzansprüche geltend. In einem Vergleich konnte sich NAK mit den Familien auf eine Entschädigung in Höhe von 2,8 Mio. DM einigen.[4]

Der Zweite Weltkrieg

Während des Zweiten Weltkriegs kam der Stoffdruck fast zum Erliegen. Hergestellt werden noch Tarnstoffe für die deutsche Wehrmacht an der Ostfront und in Afrika, sowie Reichskriegsflaggen und Wimpel für die Marine. Im Kriegsinteresse wurden elektrotechnische Teile hergestellt. Dafür wurden Produktionshallen leergeräumt, drei Druckmaschinen abgebaut und eingelagert. Für diese Produktion wurden jetzt auch Fremd- und Zwangsarbeiter beschäftigt.[9]

Während des schweren Bombenangriffes auf Augsburg am 25. Februar 1944 wurden das Werk, Maschinen und Betriebseinrichtungen zu 70 Prozent zerstört.[1]

Die wirtschaftlichen Probleme der NAK spiegeln sich in der Zahl der Mitarbeiter während des Zweiten Weltkriegs wider. 1938 waren es 642, 1940 1090, 1942 906, 1944, vor der Zerstörung, 730 Arbeitnehmer davon 224 Zwangsarbeiter.[4]

Nachkriegszeit

Im Juni 1945 nahm NAK mit Erlaubnis der amerikanischen Militärregierung die Produktion mit den drei im Krieg ausgelagerten Druckmaschinen wieder auf. Der Kleidungsbedarf war groß. Der Aufschwung des Unternehmens setzte erst nach der Währungsreform 1948 ein. Es wurde in den Maschinenpark und den Wiederaufbau zerstörter Gebäude investiert.

1950 arbeiteten ungefähr 950 Arbeiter und Angestellte im Unternehmen, 1952 beschäftigte NAK 1993 Arbeitnehmer. Zunächst wurde nur Auftragsgebunden produziert und vor allem der Einzel- und Großhandel, sowie Kaufhäuser beliefert. Erst ab 1960 liefert NAK verstärkt an Konfektionäre.[1]

NAK Stoffe Kommanditgesellschaft auf Aktien

1970 wurde das Unternehmen in die seltene Rechtsform einer Kommanditgesellschaft auf Aktien gewandelt. Die neue Firmierung lautete NAK Stoffe Kommanditgesellschaft auf Aktien. 1977 wurde Ludwig Kuttner alleiniger persönlich haftender Gesellschafter der NAK und hielt eine Mehrheitsbeteiligung am Kapital. Durch Missmanagement und die allgemein rückläufige Konjunktur in der Textilbranche verschlechterte sich die Geschäftslage der NAK zusehends. Als Ludwig Kuttner am 20. März 1983 starb, stand NAK kurz vor dem Konkurs. Seine Witwe Adelheid war Alleinerbin. Zusätzlich zahlte ihr NAK eine jährliche Pension von 380 000 DM. Seine 11 Kinder hatte er abgefunden.[8]

NAK Stoffe AG

1983 wurde das Unternehmen wieder in eine reine Aktiengesellschaft unter dem Namen NAK Stoffe AG zurückgeführt. Werner Slansky wurde neuer Alleinvorstand.

Unter Walter Klaus

1984 verkaufte Adelheid Kuttner ihre NAK-Mehrheit an den Bauunternehmer Walter Klaus. Werner Slansky blieb Alleinvorstand. Ihm gelang die Trendwende. Die Stoffkollektionen der NAK wurden modischer. 90 % der Kunden waren jetzt Konfektionäre. Der Exportanteil stieg auf 45 % des Umsatzes. Bedeutendste Exportländer wurden die USA, England, Italien und Frankreich. Der Umsatz wuchs beträchtlich und 1985 wurde das Betriebsergebnis zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder positiv. 1986 erzielte NAK einen Umsatz von 176 Mio. DM.[8][10]

Unter Pegasus

1987 übernahm die Pegasus-Gruppe unter Heiner Diechtierow die Aktienmehrheit von Walter Klaus. Im selben Jahr wurde der letzte Rest des Bilanzverlustes getilgt und 1988 wurde wieder eine Dividende ausbezahlt. 1989 wurde zu einem der besten Jahre der NAK, der Umsatz stieg um 30 % auf 245 Mio. DM und es wurde eine Dividende von 20 % ausbezahlt. So konnte Pegasus 1990 auch 52 % des Kapitals der benachbarten AKS Augsburger Kammgarn-Spinnerei AG erwerben.[10]

Unter Bayerischer Beamten Lebensversicherung a. G.

Mitte 1991 verkaufte Pegasus 20 % des Kapitals der NAK an die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (BBV). Drei ihrer Mitarbeiter zogen in den Aufsichtsrat der NAK ein, darunter Thomas Berger, der im Februar 1993 von Heiner Diechtierow den Vorsitz übernahm. Am Jahresende 1991 wurde gemeldet, Pegasus besitze keine NAK-Aktien mehr. BBV baute bis 1993 ihre NAK-Mehrheit auf über 50 Prozent aus. Pegasus verkaufte zum richtigen Zeitpunkt, die Umsätze gingen in den folgenden Jahren ständig zurück. 1991 betrug der Umsatz der NAK 196,3 Mio. DM, 1994 waren es nur noch 139,8 Mio. DM. Die Verluste erhöhten sich im gleichen Zeitraum vom 8,6 auf 30,7 Mio. DM. Die NAK wurde zum Sanierungsfall.[11][10]

1994 schied Werner Slansky gesunheitshalber als Vorstand aus. Für seine Verdienste für Augsburg und die Textilindustrie erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Neuer Vorstandssprecher wurde Jürgen Bönsch, ein persönlicher Freund des Vorstandsvorsitzenden der BBV., Dieter Schweickert. Dem in der Textilindustrie unerfahrenen Jürgen Bönsch gelang die Sanierung des Unternehmens nicht. Eingeleitete Personal- und anderer Kosteneinsparungsmaßnahmen griffen nicht.[10]

Der Konkurs

Bönsch beantragte am 11. März 1996 beim Amtsgericht Augsburg die Eröffnung des gerichtlichen Vergleichsverfahrens zur Abwendung des Konkurses. Das Gericht bestellte den Stuttgarter Rechtsanwalt Volker Grub zum vorläufigen Vergleichsverwalter und nach Eröffnung des Anschlusskonkursverfahrens am 1. Juni 1996 zum Konkursverwalter.[12][13][14]

Die wirtschaftliche Lage der NAK war desolat. In den letzten fünf Jahren vor dem Insolvenzverfahren erwirtschaftete das Unternehmen bei sinkenden Umsätzen nur Verluste. Der Umsatz sank von 262 Mio. DM und einem Gewinn von 11,6 Mio. DM, im Jahr 1990 auf einen Umsatz von 196,3 Mio. DM auf einen Umsatz von 135,5 Mio. DM bei einem Verlust von 23,9 Mio. DM im Jahr 1995. Die Beschäftigtenzahl sank von 1990 mit 824 auf 532 Arbeitnehmer Ende des Jahres 1995.[15][8]

Konkursgründe

Ursächlich für die hohen Verluste war die sinkende Nachfrage nach bedruckten Stoffen. Die deutschen Stoffdrucker erzielten im Jahre 1990 noch einen Umsatz von 1,929 Milliarden DM, 1995 waren es nur noch 1,275 Milliarden DM. In der gleichen Zeit reduzierten sich die in der Textilbranche tätigen Unternehmen von 37.200 im Jahre 1990 auf 25.200 im Jahre 1995. Der Importdruck aus der Türkei, Osteuropa und Ostasien durch das dortige niedrigere Lohnniveau und fehlende Umweltauflagen wurde von Jahr zu Jahr größer.[8] Bei NAK führte ein fehlendes Qualitätsmanagement zu hohen Ausschussraten in der Produktion. Ein großer Teil der hergestellten Ware musste als zweite Wahl veräußert werden. Eine Vielzahl von Mängelrügen führte zu Zahlungsgutschriften. Die Mehrheitsaktionärin und die beteiligten Banken erkannten im Februar 1996 die Nichtsanierungsfähigkeit der NAK. Die Banken kündigten deshalb Anfang März 1996 die Kreditlinien, sodass der Vergleichsantrag unumgänglich war.[8]

Stilllegung

Konkursverwalter Grub führte das Unternehmen nach Vergleichsantrag fort und prüfte unter Hinzuziehung der Unternehmensberatung Budde & Partner, Beilstein, die Möglichkeiten einer Sanierung des Unternehmens. Auch mit einschneidenden Maßnahmen war das Unternehmen nicht sanierungsfähig. NAK hatte eine Unternehmensgröße und Kostenstrukturen, die nicht mehr reduziert werden konnten. Auch die Bemühungen des Konkursverwalters, einen Übernehmer für die Produktion der NAK in Augsburg zu finden, scheiterten. Angesichts der krisenhaften Situation der Branche gab es keinen Interessenten für die Produktionskapazitäten in Augsburg.[7][16]

Der Konkursverwalter einigte sich am 23. Mai 1996 mit dem Betriebsrat und der IG Textil und Bekleidung, vertreten durch deren Sekretär Werner Heidler, auf eine Betriebsstilllegung zum 30. Juli 1996. Ein Sozialplan für die Abfindung der Arbeitnehmer mit einem Gesamtvolumen von 5,6 Mio. DM wurde vereinbart.[8]

Mit dem Verkauf des Maschinenparks wurde die Frankfurter Firma Troostwijk, Frankfurt, beauftragt. Der freihändige Verkauf brachte einen Erlös von 12,2 Mio. DM. Die laufenden Kollektionen mit Designs und Schablonen erwarb die Firma Ulmia in Ravensburg.

Grundstücke

Die City-nahen Grundstücke veräußerte Grub im Jahre 1997 an die ECE-Gruppe der Familie Werner Otto, die die City-Galerie errichtete und die Cinemaxx-Gruppe von Hans-Joachim Flebbe, die ein Multiplexkino mit neun Kinosälen und 2.400 Plätzen plante.[17] Die Produktionshallen auf dem ehemaligen Werksgelände am Vogeltor wurden 1999 abgebrochen. Der Verkauf weiterer Grundstücke erstreckte sich bis zum Jahre 2001.[7][18]

Ende des Konkurses

Konkursverwalter Grub beendete das Konkursverfahren im Jahre 2002. Die Bankkredite in Höhe von 42,7 Mio. DM wurden vollbefriedigt. Konkursgläubiger mit Forderungen in Höhe von 44,2 Mio. DM erhielten eine Zahlungsquote von 93 %.[18] Dominik Lutz stellt fest, dass ein gerichtlicher Vergleich der NAK, wie er vom Vorstand ursprünglich beantragt wurde, scheitern musste, weil das Unternehmen nicht überlebensfähig war.[7]

Stoffmusterarchiv

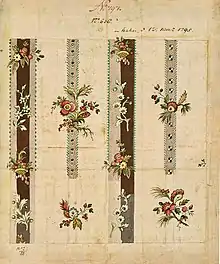

Bis heute erhalten geblieben sind die Musterbücher und Musterzeichnungen, die über einen langen Zeitraum als „NAK-Archiv“ von dem Unternehmen zusammengetragen wurden.

Das Stoffmusterarchiv ging im Zuge des Konkursverfahrens zu einem Kaufpreis von 1,2 Mio. DM an die Stadt Augsburg. Der Kauf wurde vom Freistaat Bayern und der Stadtsparkasse Augsburg gefördert. Ein Verkauf ins Ausland war nicht möglich, weil das bayerische Kultusministerium am 3. Dezember 1996 die Eintragung in das Verzeichnis nationalwertvollen Kulturgutes gemäß §1 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung veranlasste.[18]

Das Stoffmusterarchiv vermittelt ein anschauliches Bild über die Geschichte des über 290 Jahre alten Unternehmens. Es gibt 560 datierte Stoffmusterbücher, das älteste stammt aus dem Jahre 1792. Sie enthalten insgesamt 1,9 Mio. Muster, die überwiegend auch nummeriert sind. Ein zusätzlicher Bestand an Arbeitsgeräten wie Holzmodeln und diverse Objekte zum Rouleauxdruck gewähren Einblick in verschiedene Stoffdrucktechniken.[1]

Das Stoffmusterarchiv befindet sich seit 2010 in einem vom Freistaat Bayern errichteten Staatlichen Textil- und Industriemuseum in einer Produktionshalle der ehemaligen Augsburger Kammgarn-Spinnerei AG. Maßgebender Initiator war der Gewerkschaftssekretär Werner Heidler, der schon als Stoffdrucker bei NAK tätig war und dafür sorgte, dass das Stoffarchiv zu einem deutschen Kulturgut erhoben wurde.[19][20]

Literatur

- Richard Loibl: Zwischen Bombennacht und Wirtwschaftswunder. Die Textilindustrie und der wirtschaftliche Neubeginn in Bayern (1945-1950). In: Peter Fassl (Hrsg.): Beiträge zur Nachkriegsgeschichte von Bayerisch-Schwaben 1945-1970. Wißner-Verlag, Augsburg 2011, ISBN 978-3-89639-837-6, S. 211–228.

- Andrea Kluge: Der Stoff aus dem die Mode ist – die Stoffmustersammlung der Neuen Augsburger Kattunfabrik. Rosenheimer, Rosenheim 1991, ISBN 3-475-52711-1

- Festschrift der Neuen Augsburger Kattunfabrik 1702-1952, Staatliches Textil- und Industriemuseum, Augsburg

- Friedrich Haßler: Die Augsburger Textil-, Metall- und Papierindustrie. In: Augusta 955 - 1955, Verlag Hermann Rinn, S. 403 ff.

- Peter Fassl: Konfession, Wirtschaft und Politik – von der Reichsstadt zur Industriestadt, Augsburg 1750–1850. Jan Thorbecke, Sigmaringen 1988, ISBN 3-7995-6942-1.

Weblinks

Einzelnachweise

- Andrea Kluge: Der Stoff aus dem die Mode ist : die Stoffmustersammlung der Neuen Augsburger Kattunfabrik. Rosenheimer, Rosenheim 1991, ISBN 3-475-52711-1.

- Peter Fassl: Konfession, Wirtschaft und Politik : von der Reichsstadt zur Industriestadt, Augsburg 1750-1850. Jan Thorbecke, Sigmaringen 1988, ISBN 3-7995-6942-1.

- Thomas Reich: Forster. In: Stadtlexikon Augsburg. Abgerufen am 6. Dezember 2021.

- Festschrift der Neue Augsburger Kattunfabrik 1720-1952, Bayrisches Textil- und Industriemuseum, Augsburg

- Marc Heberlein: Neue Augsburger Kattunfabrik, Stadtlexikon Augsburg, 2. Auflage

- Friedrich Haßler: Die Augsburger Textil-, Metall- und Papierindustrie, in Augusta 955 - 1955, Verlag Hermann Rinn, S. 403 ff.

- Dominik Lutz: Zusammenbrüche in der deutschen Textilwirtschaft. Berlin 2021, ISBN 978-3-643-14771-4.

- Volker Grub: Bericht zur Gläubigerversammlung am 5. Juli 1996 im Anschlußkonkursverfahren der NAK Stoffe AG, Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg, Y 517

- Richard Loibl: Zwischen Bombennacht und Wirtwschaftswunder. Die Textilindustrie und der wirtschaftliche Neubeginn in Bayern (1945-1950). In: Peter Fassl (Hrsg.): Beiträge zur Nachkriegsgeschichte von Bayerisch-Schwaben 1945-1970. Wißner-Verlag, Augsburg 2011, ISBN 978-3-89639-837-6, S. 211–228.

- 25 Jahre wechselvolle Geschichte, Textilwirtschaft vom 21. März 1996

- NAK Stoffe bleibt weiter in Verlustzone, Augsburger Allgemeine Zeitung vom 26. Mai 1993

- Eva-Maria Knab: Vergleich: 508 Stellen bei NAK auf der Kippe? Augsburger Allgemeine Zeitung vom 12. März 1996

- NAK Stoffe stellt Antrag auf Vergleich, Börsenzeitung vom 13. März 1996

- Die zweite Insolvenz eines traditionsreichen Stoffdruckers, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. März 1996

- NAK: 1994 bringt starken Umsatzrückgang und nochmalige Erhöhung der Verluste. “Überaus unglücklich”, Textilwirtschaft vom 25. Mai 1995

- NAK Stoffe schließt das Werk Augsburg, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26. April 1996

- Andreas Roß: Alles strömt in den Mega-Einkaufsdom nach Augsburg, Süddeutsche Zeitung vom 25. November 1997

- Volker Grub: Schlußbericht im Anschlußkonkursverfahren der NAK Stoffe AG vom 7. November 2002, Wirtschaftsarchiv Baden-Württemberg Y 517

- Industriemuseum: „Jetzt muß es schnell gehen“- Gewerkschaft gründet Verein und hofft auf Sponsoren, Augsburger Allgemeine Zeitung vom 25. Oktober 1996

- Textilmuseum: GTB gründet Förderverein, Augsburger Allgemeine Zeitung vom 11. Oktober 1996