Markthallen in Berlin

Die ersten überdachten Verkaufseinrichtungen in Berlin in Hallenstruktur entstanden im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Es handelte sich um eine 1867 eröffnete erste Halle an der Spree und um weitere Markthallen, deren Bau der Magistrat von Berlin nach längeren Verzögerungen 1883 beschlossen hatte. Die 14 Hallen – inzwischen als Historische Markthallen in Berlin bezeichnet – sollten das Problem einer hygienischen und umfassenden Lebensmittel-Versorgung der schnell wachsenden Berliner Bevölkerung lösen. In unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten ließen die Stadtplaner unter Verantwortung des Stadtbaurats Hermann Blankenstein und Mitwirkung des Architekten August Lindemann große Markthallen errichten. Durch die Konkurrenz der etwa zeitgleich entstehenden Kaufhäuser, den Verlust der Hallenkleinhändler, durch Krieg und Weltwirtschaftskrise mussten jedoch die ersten vier Hallen bereits nach weniger als 30 Jahren schließen. Als Gründe für das Scheitern des großen Berliner Markthallenkonzepts werden in der Rückschau auch die teilweise versteckte Lage der Hallen, die schlechte Verkehrsanbindung und das unzureichende Verkaufsambiente angegeben.[1] Zerstörungen am Ende des Zweiten Weltkriegs und rigorose Umnutzungen führten zum Verschwinden weiterer historischer Markthallen. Im Jahr 2011 sind noch vier von ihnen als Markthallen in Betrieb (VI, IX, X, XI).

In den 1950er Jahren entstanden in den westlichen Bezirken Berlins einige neue Markthallen, die im Laufe der folgenden Jahrzehnte aber wieder ihre Bedeutung verloren oder durch Umbau modernisiert wurden.

Ab etwa 1990 setzte ein neuer Trend zu noch mehr komplexen Angeboten nicht nur von kleinen Marktstandbetreibern ein – nach amerikanischem Vorbild entstanden als moderne Markthallen die Shopping-Center oder Shopping Malls.

Geschichte der Hallen aus dem 19. Jahrhundert

Die Hallen folgten einem einheitlichen Schema: Ein hohes metallenes Tragsystem bildet ein Mittelschiff mit seitlichen Oberlichtern. Daran schließen sich beiderseits Querschiffe an. Das Dach liegt auf gusseisernen unverkleideten Stützen und Stahlbindern. Die konkrete Ausführung wurde entsprechend den örtlichen Gegebenheiten variiert.

Die gemauerten Backstein-Fassaden sollten für ein ausgeglicheneres Hallenklima sorgen. Sie sind verklinkert und mit gelben und roten Schmuckelementen aus Terrakotta ornamental, als Medaillons oder als Friese reich verziert. Neben den Triumphbogen-artigen Portalen zur Markthalle (auf denen die Nummern und Bauzeiten angegeben sind) befanden sich im Erdgeschoss benachbarter Wohnbauten (weitere) kleine Ladengeschäfte, deren Inhaber im selben Gebäude wohnten. Oder die Portale wurden direkt in die Wohnbauten eingepasst und die Halle dann auf den Innenhöfen errichtet. Die Erdgeschossfläche wurde in kleine Verkaufsbereiche (durchschnittlich etwa je vier Quadratmeter) aufgeteilt und an Bauern und Händler verpachtet.

Die 14 geplanten Markthallen erhielten eine Nummerierung von I bis XIV; sie wurden in drei Bauetappen verwirklicht – die Hallen I bis IV wurden unter der Bauleitung von August Lindemann ab 1883 errichtet und am 3. Mai 1886 eröffnet.[2] Nach deren Inbetriebnahme gab das Königliche Polizeipräsidium am 28. April 1886 folgenden Beschluss bekannt:[3]

„Nachdem die vier Markthallen –

I. in der neuen Friedrichstraße, II. in der Linden-, Friedrichstraße, III. in der Zimmerstraße und IV. in der Dorotheenstraße

für geeignet befunden worden sind, einem dem Verkehrsbedürfnisse entsprechenden Ersatz für die bisher

1. auf dem Alexanderplatze, 2. auf dem Neuen Markte, 3. auf dem Dönhofsplatze, 4. auf dem Gensdarmen-Markte, 5. auf dem Belle-Alliance-Platze, 6. am Potsdamer Thore, 7. in der Karlstraße an der Ecke der Luisenstraße und 8. am Oranienburger Thore

abgehaltenen Wochenmärkte zu bieten, werden die vorgenannten acht Märkte hiermit auf Grund des § 69 der Gewerbeordnung im Einverständniß mit der Gemeindebehörde zum 3. Mai dieses Jahres, morgens 1 Uhr geschlossen.“

Bis zum Jahr 1888 wurden die Hallen V bis VIII in den äußeren Stadtbezirken Berlins fertig[4] und 1892 konnten die letzten sechs Markthallen in Betrieb gehen.[2][5] Der Etat für den Bau aller Hallen betrug 28 Millionen Mark.[6]

Die Stadt Berlin wollte und konnte damit die Strukturen der vorhandenen rund 20 Märkte unter freiem Himmel aufbrechen und zwang die Händler mit Vorschriften und Gesetzen zur Nutzung der neuen Hallen. Die Standgebühren waren erheblich höher als für die alten Marktstände, aber die Umsätze glichen das weitestgehend aus, weil bald an allen sechs Werktagen eingekauft werden konnte.[1]

Die Gesamtverwaltung der neuen Markthallen lag in der Hand des Berliner Magistrats, in dem unter anderem Paul Michelet und später Hans von Freyberg im entsprechend eingerichteten Dezernat (Markthallen und Milchkühlanlagen) aktiv waren. Eine neu gegründete Marktpolizei überwachte die Einhaltung der strengen Marktvorschriften. Allerdings schlossen schon nach nur wenigen Jahren die ersten Hallen in den Randbezirken Berlins, da sie nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnten. In der Zeit ab 1933 erfolgten in den vorhandenen Markthallen auch neue künstlerische Ausgestaltungen, beispielsweise fertigte der Maler Georg Albert Dorschfeldt Fresken im Zeitgeist.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielten die in Teilen oder vollständig erhaltenen Markthallen eine wichtige Rolle zur Versorgung der Berliner. Die meisten Hallen haben ihre Bedeutung bis in das 21. Jahrhundert behalten und wurden mehrfach umgestaltet und modernisiert, wie die folgende Liste zeigt.

Übersicht der historischen Hallen

Die erste Markthalle in Berlin

Diese Markthalle war von 1865 bis 1867 im Auftrag der Berliner Immobilien-Aktien-Gesellschaft nach Plänen des Geheimen Oberbaurates Friedrich Hitzig unter Leitung des Königlichen Baumeisters Alfred Lent[7] auf einem ehemaligen Holzlagerplatz zwischen dem Schiffbauerdamm, der Karlsstraße, der Friedrichstraße und der Panke errichtet worden. Am 1. Oktober 1867 wurde sie als erste geschlossene Markthalle (nahe dem Bahnhof Friedrichstraße) eröffnet. Es handelte sich um einen 84 m langen und 62 m breiten Bau aus Eisen und Glas, mit einer Maximalhöhe von 15,5 m. Zusätzlich gab es einen kleinen Anbau zwischen Panke und Markthalle, der dem Fischverkauf diente. Schon im Frühjahr 1868 wurde die Markthalle wieder geschlossen, da sie sich nicht rentierte.[8] Bis zu seinem Abriss 1982 erfuhr das Gebäude viele Umbauten und Umnutzungen – als preußisches Waffenlager, Zirkushalle, Großes Schauspielhaus und zuletzt als Varietétheater (Friedrichstadt-Palast).[9]

Markthallen-Serienbauten ab 1883

Die folgende Tabelle liefert eine orientierende Übersicht über Standorte, Bauzeiten und andere Details der 14 historischen Markthallen, mit einem Bild der Markthalle (soweit vorhanden) illustriert. Alle im 21. Jahrhundert noch vorhandenen Bauteile und die drei kompletten Hallen stehen unter Denkmalschutz.

| Nummer/ Name/ Lage | Standort | wann erbaut bzw. eröffnet | Verkaufsfläche (in m²) / Anzahl Stände[1] | Bild und Anmerkungen |

|---|---|---|---|---|

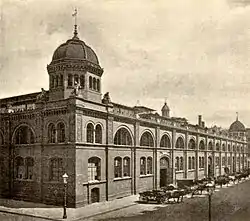

| I, Zentralmarkthalle Berlin (I und II) (Lage) |

Berlin-Mitte, beidseitig der Kaiser-Wilhelm-Straße (heute Karl-Liebknecht-Straße) nahe am Alexanderplatz | 1884–1886 und –1893 | 16.079/1336 13.281/776 |

Markthalle I, 1896 Die Central-Markthalle I (wie sie zuerst hieß) war die erste nach dem kommunalen Bauprogramm errichtete Einkaufsstätte. Sie verfügte über eisgekühlte Lagerräume im Kellerbereich und einen eigenen Eisenbahnanschluss zur Warenanlieferung. Bis 1893 entstand der Erweiterungsbau der Zentralmarkthalle auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Central-Markthalle Ia bzw. II genannt). Die Zentralmarkthallenteile überstanden den Ersten Weltkrieg und die Wirtschaftskrise weitestgehend unbeschadet, erst 1944 wurden sie zur Ruine. Die Halle I, notdürftig wieder aufgebaut, half bei der Versorgung der Ost-Berliner Bevölkerung. Halle Ia wurde abgetragen. In den 1960er Jahren wurde auch die erste Markthalle beseitigt. Einige Teile davon wurden in einen Neubau an gleicher Stelle integriert. – Nach der Wende gab es weitere Umbauarbeiten, die zur Umwandlung der Verkaufeinrichtung mit dem neuen Namen „Berlin Carré“ führten. |

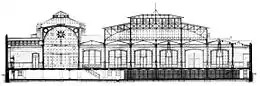

| II, Lindenhalle (Lage) |

Friedrichstadt, Berlin-Mitte, Lindenstraße 97/98 / Friedrichstraße 18[10] | 1884–1886 | 9114/746 |  Schnittdarstellung der Markthalle II |

| III, Zimmerhalle (Lage) |

Friedrichstadt, Berlin-Mitte, Zimmerstraße 90/91 | 1884–1886 | 4843/409 |  Erhaltenes Fassadenelement |

| IV (Lage) |

Dorotheenstadt, Berlin-Mitte, Reichstagufer Ecke Dorotheenstraße | 1884–1886 | 3778/364 |  |

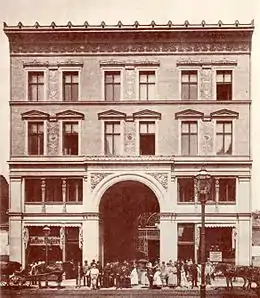

| V (Lage) |

Berlin-Tiergarten, Magdeburger Platz | 1886–1887 | 2538/231 | Seitenfassade Markthalle V |

| VI, Ackerhalle (Lage) |

Berlin-Mitte, Invalidenstraße Ecke Ackerstraße mit je einem Zugang | 1886–1888 | 3546/344 |  Ackerhalle, Eingang Invalidenstr. Die fünf Gänge im Inneren verlaufen parallel zur Invalidenstraße; der Mittelgang ist zwölf Meter hoch, die je zwei Seitengänge sind sechs Meter breit. Die Ackerhalle, im Krieg kaum zerstört, gelangte zu DDR-Zeiten in den Besitz der Konsumgenossenschaft Berlin. Sie wurde 1970 unter Leitung von Klaus Pöschk[15] erstmals umgestaltet, wobei die Konstruktion im Inneren in Teilen verkleidet wurde.[16] Weitere Umgestaltungen mit Totalsanierung erfolgten zwischen 1991 und 2002, bei der die ursprüngliche Konstruktion wieder freigelegt sowie Farben und Fliesen im Inneren erneuert wurden. Ihr Äußeres befindet sich noch weitestgehend im Originalzustand.[17][18][19] |

| VII (Lage) |

Berlin-Kreuzberg, Dresdner Straße / Legiendamm | 1887–1888 | 4700/410 |  |

| VIII (Lage) |

Berlin-Friedrichshain, Andreasstraße / Krautstraße | 1886–3. Mai 1888 | 5070/532 | Die Halle befand sich in einem Innenblock mit Zugängen von der Andreasstraße 56, Krautstraße 48a und dem Grünen Weg (heute Singerstraße) 96.[21] Sie wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs zerstört und im Zuge der Enttrümmerung abgetragen.[22] |

| IX, Eisenbahnhalle „Markthalle neun“ (Lage) |

Berlin-Kreuzberg, Pücklerstraße 34 / Eisenbahnstraße 42/43 | 1883–1886 | 3296/300 |  Markthalle IX |

| X, Arminiushalle ab 2010 zwischenzeitlich Zunfthalle, mittlerweile wieder Arminiushalle (Lage) |

Berlin-Moabit, Arminiusstraße/Bremer Straße/Bugenhagenstraße/Jonasstraße | 1890–1891 | 4810/425 |  Markthalle X, Fassade von der Seite Jonasstraße weitere Bilder |

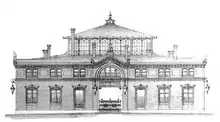

| XI, Marheinekehalle (Lage) |

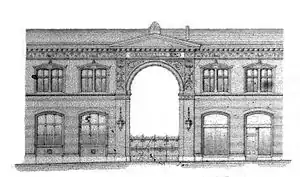

Berlin-Kreuzberg, Zossener Straße / Bergmannstraße | 1891–15. März 1892[28] | 2808/278 |  Fassadenzeichnung zum Marheinekeplatz  Halle XI anno 2017 |

| XII (Lage) |

Berlin-Gesundbrunnen, Grüntaler Straße / Badstraße 16a | 1890–1892 | 4198/273 |  Markthalle XII, Fassade |

| XIII (Lage) |

Berlin-Prenzlauer Berg, Haupteingang Wörther Straße 45 | 1890–1892 | 5095/393 |  Markthalle XIII, Fassade |

| XIV (Lage) |

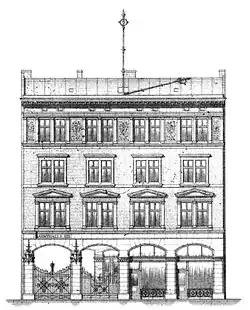

Berlin-Gesundbrunnen, Dalldorfer Straße 21/22 (ab 1919 Schönwalder Straße 19) östlich des Wedding-Platzes | 1890–1892 | 4057/352 |  Hauptfassade der Markthalle XIV um 1892 |

Weitere Markthallen zwischen 1900 und 1945

- Markthalle Tegel: 1908 als privater Wochenmarkt mit mehr als 180 Ständen durch August Prenzel eröffnet. Am Ende des Zweiten Weltkriegs war der Markt weitestgehend zerstört, die brennbaren Materialien wanderten in die Öfen der Anwohner. Trotzdem konnte der Marktbetrieb bald wieder beginnen. Im Jahr 1958 erhielt das Gelände erstmals ein festes Dach auf Eisenträgern. Als nach dem Tod des Gründers der Sohn Walter Prenzel die Leitung übernahm, konnte er schließlich einen völligen Hallenneubau realisieren, der am 23. März 1972 eröffnete. Mehrfach (unter anderem 1987 und in den 1990ern) wurde die Anlage modernisiert. Bis heute versorgen 50 mittelständische Händler mit ihren rund 200 Mitarbeitern die Einwohner Tegels oder ihre Besucher mit frischen Waren des täglichen Bedarfs.[34] Aktuell wird das Gebäude der Markthalle Tegel neu gebaut. Die Händler zogen in das gegenüberliegende Haus.[35]

- 1929 kam eine erste Markthalle für den Großhandel hinzu.[36]

- Ringbahnhalle Frankfurter Allee: Die 1915 eigentlich als Kino errichtete Markthalle am S-Bahnhof Frankfurter Allee war bis zum Ende der DDR ein bedeutendes Einkaufszentrum im Osten Berlins. Die Halle wurde 1993 abgerissen. Das Ring-Center I steht heute an ihrer Stelle.

- Großmarkthalle Beusselstraße, 1936: Nach Plänen von Richard Ermisch als Lager- und Umschlagplatz für den Vieh-Großhandel.[37]

Markthallen zwischen 1950 und 1990

Weitere Markthallen in Berlin im klassischen Sinne mit einzelnen Marktständen befanden sich in Berlin-Wedding („Müllerhalle“), Müllerstraße 123/125 Ecke Kongostraße und in Berlin-Reinickendorf („Residenzhalle“), Residenzstraße 34, alle 1950 eröffnet.

- Die Müllerhalle („Markthalle für Jedermann“) wurde seit 2007 schrittweise leergezogen.[38] Sie war stark sanierungsbedürftig und wurde abgerissen. In ihrer Stelle entstand ein Neubau im Stil der Moderne, der unter dem Namen Neue Müllerhalle von der Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland im Dezember 2013 eröffnet wurde.[39]

- Die Residenzhalle verfügte über eine Verkaufsfläche von rund 1800 m². Die frühere denkmalgeschützte Halle ist in der Nacht vom 26. zum 27. Mai 2001 vollständig abgebrannt. Eine Brandursache konnte nicht gefunden werden.[40] Im Herbst 2001 wurde ein Wiederaufbau beschlossen; der symbolische erste Spatenstich für die neue gläserne Einkaufspassage erfolgte am 21. November 2001. Mit Kosten von rund 2,5 Millionen Euro ließ die Priva Liegenschaftsverwaltungs GmbH in einem halben Jahr die neue Residenzhalle nach Plänen und unter Leitung des Architekten Marcel Gallinge errichten, nun als Residenzpassage bezeichnet. Sie bietet weniger Verkaufsfläche (16 Stände), dafür aber Parkmöglichkeiten auf dem Dach. Sie erfuhr durch die beteiligten Händler und einige Kunden dahingehend Kritik, dass „sich viele wieder eine richtige Markthalle gewünscht hätten, statt der gläsernen Ladenstraße.“ – Der Investor verteidigte den Neubau jedoch: „Das Markthallenprinzip in Berlin entspricht nicht mehr dem heutigen Zeitgeist.“[41]

- Europa-Center, 1965

- Forum Steglitz, 1970 eröffnet. Der hintere Teil des Erdgeschosses wurde bis 2005 als Markthalle genutzt.

Neue Markthallen als Shopping-Center ab den 1990er Jahren und im 21. Jahrhundert (Auswahl)

Ab den 1990er Jahren wurden nach amerikanischem Vorbild große Shopping-Center gebaut oder vorhandene Einrichtungen entsprechend umgebaut (die Jahreszahlen geben das Eröffnungsjahr an). Zu den inzwischen fast 60 Einkaufszentren gehören unter anderem (Stand: Juni 2017):[42]

- Gropius Passagen, 1994

- Linden-Center, 1995

- Helle Mitte, 1997

- Gesundbrunnen-Center, 1997, im Ortsteil Berlin-Gesundbrunnen.[43]

- Markthalle Tempelhof, 1998

- Potsdamer Platz Arkaden, 1998

- Ring-Center (drei Teile: 1995, 1997, 2007)

- Eastgate, 2005

- Alexa, 2007

- Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen, 2009

- Markthallen am Gleisdreieck (MaG), Luckenwalder Straße 4–6, 2010:

Die Verkaufseinrichtung befindet sich in renovierten Hallen des im Jahr 1997 außer Betrieb genommenen Postbahnhof Luckenwalder Straße in Berlin-Kreuzberg.[44] - Mall of Berlin nahe am Leipziger Platz, 2014

- Bikini Berlin, das Bekinihaus seit dem Umbau zur Shopping Mall, 2014

- East Side Mall im Ortsteil Berlin-Friedrichshain, 2018

Siehe auch: Liste von großen Einkaufszentren in Deutschland

Literatur

- August Lindemann: Die Markthallen Berlins. Ihre baulichen Anlagen und Betriebseinrichtungen im Auftrage des Magistrats. Springer, Berlin 1899. Digitalisat (Detailabhandlungen zu den einzelnen Hallen).

- Erich Rindt: Die Markthallen als Faktor des Berliner Wirtschaftslebens. Dissertation, Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, Berlin 1928

- Hauptmarktverwaltung der Stadt Berlin (Hrsg.): 50 Jahre Berliner Markthalle, Berlin 1936.

- Eckart Bollmann und Konrad Kuhnt (Hrsg.): Berliner Markthallen, Herford 1983.

- Thorsten Knoll: Berliner Markthallen. Berlinische Reminiszenzen No. 69. Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1994, ISBN 3-7759-0392-5.

Weblinks

- Verwaltungsbericht über die Städtischen Markthallen, 1. April 1887 bis 31. März 1888; für die Markthallen I bis VI mit genauen Angaben zur Belegung der Marktstände pro Monat, zu den Einnahmen/ Ausgaben usw., abgerufen am 13. Mai 2021.

- P. Bauer: Holzstiche; Die Berliner Markthallen. Auf sammlung-online.stadtmuseum.de.

Einzelnachweise

- Uwe Spiekermann: Basis der Konsumgesellschaft. Entstehung und Entwicklung des modernen Kleinhandels in Deutschland 1850–1914 (= Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Band 3). C. H. Beck, München 1999, ISBN 3-406-44874-7, S. 180/181, Buchauszug Google, abgerufen am 11. Februar 2011.

- Eröffnung von Markthallen in Berlin. In: Zentralblatt der Bauverwaltung, 1886, S. 183 (Kurznachrichten).

- Acta der Stadtverordneten Versammlungen zu Berlin, Zeitraum 1853–1897. In: A Rep 000-02-01, Nr. 918 im Landesarchiv Berlin, im Sitzungsprotokoll vom Mai 1886 zitiert.

- A. Lindemann: Die Markthallen Berlins in: Zentralblatt der Bauverwaltung, 1899, Nr. 71, S. 431.

- Berliner Markthallen. In: Berliner Zeitung, 25. Oktober 1994.

- Gemeindeverwaltung. In: Berliner Adreßbuch, 1917, Teil 2, S. 132 (Zusammenstellung der noch vorhandenen 12 städtischen Markthallen mit Adressen).

- Lent, A. In: Allgemeiner Wohnungs-Anzeiger nebst Adreß- und Geschäftshandbuch für Berlin, 1868, Teil 1, S. 379. „Kgl. Baumeister, Sigismundstraße 6–9“.

- Thorsten Knoll: Berliner Markthallen (= Berlinische Reminiszenzen 69). Haude und Spener, Berlin 1994, ISBN 3-7759-0392-5.

- Aus der Geschichte der Berliner Markthalle, Berliner Tageblatt, 6. August 1905.

- Friedrichstraße 18. In: Berliner Adreßbuch, 1917, Teil 3, S. 249 (Markthalle II; unter der gleichen Adresse sind auch die Handwerkerschule I, die Fleischuntersuchungsstation II und die Steuerannahmestelle II angegeben.).

- Einpacken im Blumengroßmarkt. Letzter Tag in der Kreuzberger Halle vor dem Umzug nach Moabit. Fast die Hälfte der jetzigen Händler wird am neuen Ort nicht vertreten sein. In: Der Tagesspiegel, 15. Mai 2010

- Baudenkmal Markthalle III

- Baudenkmal Markthalle IV

- Foto des Markthalleninneren von Hermann Rückwardt. Aus: Architekturmuseum der TU Berlin.

- Kathrin Chod, Herbert Schwenk, Hainer Weisspflug: Ackerhalle. In: Hans-Jürgen Mende, Kurt Wernicke (Hrsg.): Berliner Bezirkslexikon, Mitte. Luisenstädtischer Bildungsverein. Haude und Spener / Edition Luisenstadt, Berlin 2003, ISBN 3-89542-111-1 (luise-berlin.de – Stand 7. Oktober 2009).

- Institut für Denkmalpflege (Hrsg.): Die Bau- und Kunstdenkmale der DDR. Hauptstadt Berlin. Band 1. Henschelverlag, Berlin 1984, S. 309 f.

- Ackerhalle. (Memento vom 8. März 2011 im Internet Archive) berlin.de; abgerufen am 15. März 2011.

- Uwe Aulich: Die Ackerhalle öffnet wieder. In: Berliner Zeitung, 14. August 2002.

- Baudenkmal Markthalle VI

- Baudenkmal Markthalle X

- Stadtplan von 1893 mit der Lage der Markthalle VIII. Abgerufen am 15. Mai 2019.

- Ralf Schmiedecke: Berlin-Friedrichshain (= Die Reihe Archivbilder). Sutton, Erfurt 2006, ISBN 3-86680-038-X, S. 56.

- Initiative Markthalle 9, abgerufen am 16. März 2011.

- Baudenkmal Markthalle IX

- Renaissance der Markthallen. (Memento vom 4. Juni 2012 im Internet Archive; PDF) In: taz, 1. Oktober 2011

- Baudenkmal Markthalle X

- Homepage der Zunfthalle Arminiusmarkthalle

- Geschichte, Homepage der Marheineke-Markthalle, neu abgerufen am 1. Februar 2016.

- Angela M. Arnold, Gabriele von Griesheim: Trümmer, Bahnen und Bezirke. Eigenverlag, Berlin 2002, ISBN 3-00-009839-9, S. 117ff.

- Badstraße 15a. In: Berliner Adreßbuch, 1910, Teil 3, S. 39.

- Badstraße 16a. In: Berliner Adreßbuch, 1915, Teil 3, S. 40.

- Berliner Adressbuch von 1920

- Dalldorfer Straße. In: Berliner Adreßbuch, 1910, Teil 3, S. 152.

- Homepage Markthalle Tegel mit Fakten zur Geschichte, abgerufen am 17. März 2011.

- Neues Tegel-Center. Der Umbau ist genehmigt, auf berliner-woche.de, Markthalle Tegel eröffnet (Memento des Originals vom 1. Dezember 2017 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. tegel.kietzekatze.berlin.

- Markthalle historisch. In: Für Dich. Nr. 11, 1984, ISSN 0323-5947, S. 17.

- Ansichtszeichnung von R. Ermisch zur Großmarkthalle Beusselstraße. Aus: Architekturmuseum der TU Berlin.

- Die Hälfte der Marktstände steht leer. In: Berliner Morgenpost, 10. Juni 2008.

- Kaufland öffnet am 5. Dezember umstrittenen Neubau. In: Berliner Woche, 2. Dezember 2013.

- Großbrand: Residenzhalle in Reinickendorf zerstört. In: Tagesspiegel vom 27. Mai 2001.

- Die alte Resi wird zur Residenzpassage. In: Berliner Zeitung, 22. November 2001.

- Einkaufscenter in Berlin auf berlinonline.de, abgerufen am 7. Juni 2019.

- Website vom Gesundbrunnen-Center

- Historie (Memento vom 13. September 2010 im Internet Archive) Markthallen am Gleisdreieck, abgerufen am 16. März 2011.