Liste der Kulturdenkmale in Tettnang

In dieser Liste der Kulturdenkmale in Tettnang sind die Kulturdenkmale der baden-württembergischen Stadt Tettnang im Bodenseekreis aufgelistet.

Grundlage sind das Verzeichnis der unbeweglichen Bau- und Kunstdenkmale und der zu prüfenden Objekte des Referats 26 des Regierungspräsidiums Tübingen in der Version vom 4. Juli 2013 und das Verzeichnis „Archäologie des Mittelalters“.

Die Liste ist nach Ortschaften, Dörfern, Weilern sowie Wohnplätzen und innerhalb dieser nach Straßen alphabetisch sortiert.

Am Ende der Liste sind zwei ehemalige, inzwischen abgerissene Baudenkmale aufgeführt.

Denkmale

Stadtmitte

| Objekt Flurstück |

Lage | Baujahr Aufnahme in Denkmalliste |

Offizielle Bezeichnung (fett) Beschreibung |

DSchG | Bild |

|---|---|---|---|---|---|

| wohl 14. Jh. |

Ehemalige Stadtbefestigung mit den sichtbaren, integrierten und im Boden liegenden Abschnitten Nach Erlangung der Stadtrechte im Jahr 1297 sowie deren Bestätigung und Erweiterung um die Zusage eines Wochenmarkts (1304), erhielt Graf Wilhelm II. von Montfort 1330 von Kaiser Ludwig dem Bayern die Erlaubnis, seinen Flecken Tettnang mit Mauern und Graben zu befestigen.

|

§ 2 | |||

| Bärenplatz | |||||

| Nr. 1 0-104/1 |

Ende 17. Jh. |

Gasthof „Bären“ Um 1580 wird der „Schwarze Bären“ als Schildwirtschaft am Kreuzungspunkt der alten Poststraßen von Ravensburg, Lindau, Wangen und Buchhorn (heute Friedrichshafen) gelegen, erstmals erwähnt; das war die Zeit, als die drei Tettnanger Herbergen ihre Hausnamen bekamen; bis in das 18. Jahrhundert war mit dem „Bären“ die Beckengerechtigkeit verbunden; seit 1834 befindet sich das heutige, um 1700 von Johann Jakob Muttelsee erbaute stattliche, giebelständige Gebäude mit vorkragenden Obergeschossen im Besitz der Familie Forster, über dem Mitteleingang mit sandsteinernem Korbbogen des zweigeschossigen Gasthofs ihr Familienwappen; das Erdgeschoss ist in Stein, das obere Geschoss in verputztem Fachwerk erbaut.[2] |

§ 2 |  | |

| Nr. 7 0-130/2 |

nach 1780 |

Gasthof „Krone“ In diesem traufenständigen, zweigeschossigen und massiven Haus mit sechs Fensterachsen und sandsteinernem Rundbogeneingang mit vergitterter Supraportenöffnung, seit 1847 im Besitz der Familie Tauscher, starb 1787 der letzte Spross des Geschlechts der Grafen von Montfort; heute wird hier eine kleine, handwerkliche Brauerei betrieben, die letzte von ehemals 26 Brauereien im Hopfenanbaugebiet Tettnang; im Inneren der sehenswerten, altschwäbischen Bierstube, die seit ihrer Fertigstellung im Jahre 1934 unverändert geblieben ist, sind die Schnitzereien der Leuchten und die Darstellung der Handwerkszünfte, außen der schmiedeeiserne Wirtshausausleger von 1807 hervorzuheben.[3] |

§ 2 |  | |

| vor Nr. 7 0-141 |

1960 |

Kronenbrunnen Brunnen mit Madonnenfigur aus Bronze nach einem Entwurf der Kressbronner Bildhauerin und Medailleurin Hilde Broër (1904–1987). |

§ 2 |  | |

| Nr. 8 0-130/1 |

1829 | Gasthof „Torstuben“ Vermutlich entstand das erste Gebäude an dieser Stelle erst um 1700, als eine starke Bevölkerungszunahme Tettnangs neue Wohnhäuser außerhalb der ehemaligen Befestigungsanlage nötig machte; erster bekannter Bewohner war in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Metzger Anton Büchelmayer; dessen Witwe verkaufte das ‚Haus zwischen der Brugg und dem Fußweg‘ im Jahr 1757 um 500 Gulden an den Hofbeck Anton Bonenberger; der Sohn des Hofbecks, Josef Bonenberger, heiratete 1786 die Vorarlbergerin Maria Anna Klara Zehender; zehn Jahre später war sie Witwe, heiratete jedoch noch im selben Jahr den Bäcker Gabriel Spanninger aus Mochenwangen; dessen Tochter, Antonia, vermählte sich 1829 mit dem aus Isny stammenden Arzt Dr. Franz Anton Halder, der das ‚Haus am Tor‘ abreißen und den heutigen, zweigeschossigen, massiven Bau mit Vollwalmdach, Mitteleingang, umlaufenden Stockwerkgesims und Eckquaderungen errichten ließ; kurze Zeit später übernahm er die Apotheke des verstorbenen Karl von Leo und verlegte sie 1841 aus der Montfortstraße in den Neubau; das neue ‚Haus am Tor‘ wurde 1862 durch seine Kinder an den Kaufmann Josef Müller veräußert; sechs Jahre später ging das Geschäft, zu dem auch eine Wachszieherei gehörte, an den Kaufmann Karl Hohloch über; 1907 wurde das Haus von dessen Witwe an den Kaufmann und Drogisten Alois Locher verkauft; seine Tochter Martha übernahm das Geschäft, das nach ihrem Tod an den Drogisten Jost Wünsche verpachtet wurde; 1974 kam das Haus in den Besitz der Familie Schühle; Anton und Gertrud Schühle eröffneten im Juni 1977 die ‚Torstuben‘.[4][5] |

§ 2 |  | |

| Bahnhofstraße | |||||

| Nr. 12 0-208 |

1901 | Haus Wiesenack Der zweigeschossige, gelbe Klinkerbau mit gekapptem Mansarddach sowie zweiläufiger Freitreppe und verkröpftem Dreiecksgiebel wurde 1901 für den Oberamtsarzt Dr. Finckh durch Stadtbaumeister Weinmann in historisierenden Formen erbaut; Aufwertung der Bahnhofstraße erfolgte 1895 durch den Bau der Bahnlinie Tettnang-Meckenbeuren; seit 1935 im Besitz der Familie Wiesenack; 1937 Einbau der ersten Zentralheizung in einen privaten Haushalt in Tettnang; Sanierung 1979/80.[6] |

§ 2 |  | |

| Domänenstraße | |||||

| Abgegangene Siedlung Forstenhäuser / Abgegangener Schäferhof Die montfortschen Grafen hatten sich seit dem ausgehenden 13. Jahrhundert einen großen Teil der östlich der Schussen liegenden bischöflich-konstanzischen Güter angeeignet, dazugehörig wohl auch der im Lagerbuch vom Beginn des 14. Jahrhunderts als Zubehör der Burg Baumgarten genannte Besitz in Forstenhäusern; die, wie der Name andeutet, ursprünglich wohl weilerähnliche Siedlung, die 1698 noch indirekt im Zusammenhang der Flurbezeichnung „Acker bei St. Anna gegen Forstenhäuser“ erwähnt wird, erscheint seit 1743 unter dem Namen „Schäferhof“ und zeitweise auch „Ernstruhe“; 1852 wird der zahlreiche Gebäude, darunter eine Mahlmühle mit Gerb- und Walzwerk, einschließende „Schäferhof“ in eine königliche Domäne umgewandelt, Ende der 1970er Jahre fällt die Hofanlage einem Brand zum Opfer. |

§ 2 | ||||

| Friedhofstraße | |||||

| Nr. 3 0-668 |

1880 |

Landhaus Das wegen seiner bemerkenswerten Holzblockbauweise und Architektur als „Schweizerhaus“ bezeichnete Wohnhaus wurde 1880 für Dr. Constantin Locher, Oberamtstierarzt und Gründer der „Kistenfabrik Locher“, und seinen Sohn Franz erbaut; das zweigeschossige Gebäude erhebt sich über einem niedrigen Sockel und wird von einem weit überstehenden flachen Satteldach abgeschlossen; die Straßenseite betont ein zweigeschossiger Loggienvorbau, die südliche Giebelwand wird durch Balkone und die nördliche Giebelwand durch einen Söller akzentuiert; die zweifarbig gehaltenen Fassaden sind zudem mit filigran ausgesägten Zierhölzern in klassizistisch historisierender Formensprache reich dekoriert; alle Innenräume verfügen über vollständig erhaltene Wandvertäfelungen; im Sommer 2004 war die Fassadenrestaurierung, an der sich auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligt hat, abgeschlossen.[9] |

§ 2 |  | |

| Nr. 14 0-655 |

1888 bis 1891 |

Alter Friedhof[10]

|

§ 2 |  | |

| Kaltenberger Straße | |||||

| Nr. 8 0-221 |

1904 |

Hopfenhalle Dreigeschossiger Fachwerkbau mit massivem Erdgeschoss und Fachwerkobergeschossen; die Halle hat rund 500 Quadratmeter Nutzfläche, verteilt auf Unter-, Erd-, zweimal Ober- und ein Dachgeschoss; im Jahr 2011 ging die Halle in den Besitz der Stadt Tettnang über. |

§ 2 |  | |

| Gewann Kapellenesch | |||||

| 0-687 | 1814 | Gefallenendenkmal Denkmal für dreihundert Gefallene der Befreiungskriege; hochrechteckiges, sich nach oben verjüngendes Ehrenmal mit kleinem Kreuzaufsatz, der 1972 durch eine Kopie ersetzt wurde; das Original befindet sich im Tettnanger Montfort-Museum. |

§ 2 |  | |

| Kirchstraße | |||||

| Nr. 1 0-186 |

1668 | Ehemalige Wirtschaft Zum Lamm Schon über dreihundert Jahre wird an dieser Stelle eine Metzgerei mit Gastwirtschaft betrieben; der traufenständige, dreigeschossige und massive Bau mit einer Fassadengliederung des 19. Jahrhunderts mit Ecklisenen und umlaufendem Stockwerksgesims dient seit 1907 der Familie Forster als Wohn- und Geschäftshaus.[11][12] |

§ 2 |  | |

| Nr. 10 0-201/13 |

1686 | Ehemaliges Gasthaus „Kreuz“ Der stattliche, giebelständige, dreigeschossige, heute verputzter Fachwerkbau mit massivem Erdgeschoss diente der traditionsreichen Schildwirtschaft an der alten Poststraße nach Ravensburg; die jetzige Außengestaltung einschließlich der klassizistischen Türeinfassung entstand beim Umbau, vermutlich 1879.[13] |

§ 2 |  | |

| Nr. 18 0-201/4 |

1879 | Haus Lott 1879 vom Oberamtsbaumeister Johann Baptist Rapp für die Witwe des Kreuzwirts Xaver Lott erstellt; der kubische, zweigeschossige Bau mit Mansarddach und Seitenerker wurde 1910 in Anlehnung an den Jugendstil neu gestaltet; dabei entstand der überhöhte Frontgiebel mit Heiligendarstellung über dem Mittelrisalit; im Haus sind wesentliche Teile der Jugendstil-Ausstattung erhalten.[14] |

§ 2 |  | |

| Nr. 22 0-201/3 |

1879 | Haus Munding 1879, ebenfalls vom Oberamtsbaumeister Johann Baptist Rapp, für den Stadtschultheißen Max Munding errichteter zweigeschossiger Putzbau mit hohem Sockel und Mansardenvollwalmdach; das symmetrische, dreiachsige Gebäude ist ein typisches Beispiel für die Architekturvorstellung und die Ausfahrtsstraßenbebauung in Tettnang im späten 19. Jahrhundert.[15] |

§ 2 |  | |

| Nr. 24 0-225/3 |

1858/60 | Pfarrkirche St. Gallus mit Vorgängerbauten Im Bereich der 1858/60 an der Stelle eines Vorgängerbaus neu erbauten Pfarrkirche sind archäologische Befunde und Funde zu erwarten. Von einer über heimatgeschichtliche Belange hinausreichenden Interesse sind diese Bodenurkunden nicht zuletzt deswegen, weil sie die Annahme eines in das 9. Jahrhundert zu datierenden Ursprungs der Kirche – Indikatoren dafür sind das Gallus-Patrozinium und die Erwähnung Tettnangs im Jahr 882 anlässlich einer Schenkung des Klosters St. Gallens – bestätigen könnten und somit auch Material zur Erforschung des früh- und hochmittelalterlichen Kirchenbaus liefern dürften.[16] Commons: St. Gallus – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 2 |  | |

| Nr. 28 0-227/1 |

1914 | Pfarrhaus Zweigeschossiger Rechteckbau mit großem, weit überstehendem Walmdach, zwei polygonalen Eckerkern sowie Wanderker in der Mittelachse.[17] |

§ 2 |  | |

| Lindauer Straße | |||||

| Nr. 16 0-1413/2 |

1925/26 | Villa Locher Zweigeschossiger Rechteckbau mit originalem Grobputz, Vollwalmdach sowie Portikus, darüber liegendem Balkon, Vorhalle und einer Eingangstür mit flankierenden Figurennischen.[18] |

§ 2 | ||

| Nr. 19 0-58/2 |

1885 | Haus König Zweigeschossiger Putzbau mit hohem Sockel und Mansardenvollwalmdach mit symmetrischer dreiachsiger Fassade und mittigem, von Akroterien sowie geflügeltem Löwen bekröntem Eingangsportal; ehemaliges „Bureau- und Wohnhaus“, 1885 Im Auftrag von Johann Georg König, dem sogenannten „Hopfenkönig“ von Oberamtsbaumeister Johann Baptist Rapp erbaut; König (1842–1901) war bedeutender Holz- und Hopfenhändler, Immobilienmakler und Fabrikant; das Haus war später im Besitz des Landratsamtes und ist seit 1987 Eigentum der Stadt Tettnang.[19] |

§ 2 |  | |

| Nr. 48 0-1449 |

1884–1886 | Ehemaliges Oberamtskrankenhaus 1884 bis 1886 erbaut durch den international anerkannten Stuttgarter Architekten Emil Otto Tafel (1838–1914); als Zentralbau zählt das Gebäude zu den architektonisch fortschrittlichsten Krankenhausbauten des 19. Jahrhunderts; gründliche Sanierung 1993; heute sind hier die städtische Musikschule und eine Grundschule zu Hause.[20] |

§ 2 |  | |

| Loretostraße | |||||

| Nr. 1 0-29 |

Mitte 19. Jh. |

Wohnhaus Massiver, zweigeschossiger Bau mit hohem Sockelgeschoss, symmetrischer fünf- bzw. sechsachsiger Gliederung, hochgelegenem Mitteleingang und Vollwalmdach. |

§ 2 |  | |

| Nr. 3 0-1410/5 |

1851 | Alte Kaserne Erstes Fabrikgebäude der Stadt, 1851 vom Seidenfabrikant Richard Gessler erbaut; bis 1894 Seidenweberei im Obergeschoss und Weiterverarbeitung der Stoffe im Erdgeschoss; nach Umbau ab 1899 Wohngebäude für Arbeiter der Dampfsägerei und Kistenfabrik Gebrüder Locher; wegen der Wohnflächen auf engstem Raum „Kaserne“ genannt; Renovierung 1985–1987.[21][22] |

§ 2 |  | |

| Nr. 18 0-1403 |

1624 | Loretokapelle Die Loretokapelle ist eines der ganz raren Bauwerke im Land, das während des Dreißigjährigen Kriegs entstand; sie wurde 1624 von der Gräfin Euphrosina von Waldburg-Wolfegg gestiftet; rege als Wallfahrtskirche frequentiert, kam es zwischen 1692 und 1694 zu einer bemerkenswerten Erweiterung mit dreiseitigem Umgang über profilierten Holzstützen; damals erhielt die Kapelle ihren heutigen Zuschnitt; 1900 neogotische Umgestaltung.[23] Commons: Loretokapelle – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 28 |  | |

| Montfortplatz | |||||

| Nr. 1 0-3/1 0-15, 0-18 0-20/6, 0-22 |

1667 | Neues Schloss mit mittelalterlichen Vorgängerbauten Im Bereich des auf einem Höhenrücken am Rande des Schussentals errichteten Neuen Schlosses und der es umgebenden Parkanlagen sind trotz der tiefgreifenden Baumaßnahmen des 18. Jahrhunderts, die eine seit der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg nur noch als Ruine erhaltene mittelalterliche Burg beseitigt haben, archäologische Befunde und Funde nicht auszuschließen; diese geben Hinweise auf die Baugeschichte der seit 1246 hier nachweisbaren Burg und verdienen auch deswegen besondere Aufmerksamkeit, weil sich wohl nur auf diesem Wege die Frage beantworten lässt, ob am Platz dieser Montforter Burg ein älterer Grafensitz stand, den man möglicherweise mit der Argengaugrafschaft in Verbindung bringen kann und den in Urkunden Friedrich Barbarossas 1154 und 1158 zusammen mit hochrangigen Zeugen genannter Covno comes de Tetinanc bewohnte.[24] Commons: Neues Schloss (Tettnang) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 28 |  | |

| Nr. 2 0-3/4 0-19, 0-19/1 0-144, 0-147 |

um 1720 |

Ehemaliges Wachthaus Um 1720 eingeschossig als Wachthaus des neuen Schlosses erbaut (architektonisch als Kavaliershaus bezeichnet); im 19. Jahrhundert aufgestockt und in Privatbesitz übergegangen; hier wohnte Ende des 19. Jahrhunderts der Arzt, Heimatforscher und Ehrenbürger der Stadt, Hofrat Dr. Albert Moll.

|

§ 2 |  | |

| Nr. 3 0-154 |

1682 | Kapelle St. Georg mit spätmittelalterlichem Vorgänger Wohl die Älteste der Tettnanger Kapellen in der Nähe der ehemaligen Burg bzw. des heutigen Schlosses; seit 1436 Sitz eines Kaplans; die jetzige Gestalt erhielt das Gotteshaus 1682 durch einen Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg durch Graf Johann VIII. und die Tettnanger Bürger; als 1828 die Schlosskapelle profaniert wurde, kam der Altar aus der Werkstatt des Josef Anton Feuchtmayer in Mimmenhausen in die Georgskapelle; die Zunftstangen in der Galluskirche stammen aus St.Georg.[26] Commons: Georgskapelle (Tettnang) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 28 |  | |

| vor Nr. 3 0-154 |

1872 | Kriegerdenkmal Gefallenendenkmal aus graugrünem Sandstein in klassizistischen Formen mit Eckpilastern, Dreiecksgiebeln und Obelisk für die sieben Tettnanger Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges 1870/71: Alois Brugger, Gebhard Fuchs, Ferdinand Gierer, Gustav Kramer, Roman Lanz Gebhard Osswald und Joh. Goerg Sziler; Entwurf des Stuttgarter Architekten Carl Friedrich Beisbarth (1809–1878), Inschriften: „Aus DanKbarKeit gewidmet den Gefallenen i. Kriege 1870–1871“, „Woerth Metz Sedan“ sowie „Strasburg Paris Champiģny“.[29] |

§ 2 |  | |

| Nr. 7 0-152/1 |

1667 | Rathaus / Altes Schloss Dreigeschossiges, verputztes Gebäude mit Staffelgiebel; erbaut 1667 unter Graf Johann X. von Montfort-Tettnang (*1627 1686) durch den Vorarlberger Baumeister Michael Kuen. Seit 1904 im Besitz der Stadt und Umbau durch Eisenlohr & Weigele zum Rathaus. Über dem Portal das Allianzwappen von Johann X. (Mitte) und seinen beiden Gemahlinnen Maria Anna Eusebia von Königsegg-Aulendorf (links) und Maria Anna Katharina von Sulz (rechts).[30] Commons: Altes Schloss – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 28.12 |  | |

| Montfortstraße | |||||

| Nr. 1 |

|

||||

| Nr. 16 0-146/7 |

2. Hälfte 17. Jh. |

Wohn- und Geschäftshaus Traufenständiges, zweigeschossiges, massiv errichtetes Bürgerhaus mit hohem Erdgeschoss und einem alten Laubengang mit Eselsrückenprofil an der Rückseite.[31] |

§ 2 | ||

| Nr. 34 | 16. Jh. | Wohnhaus / Ehemalige „Wacht am Rhein“ Das im 16. Jahrhundert erbaute Gebäude ist eines der wenigen, das den Stadtbrand 1633 überstand; im 18. Jahrhundert beherbergte das Haus eine Metzgerei, 1872 wurde hier erstmals eine Gaststätte eröffnet, die in jenen patriotischen Jahren den Namen „Wacht am Rhein“ erhielt; seit 2003 Restaurant „Brünnle“.[32] |

§ 2 |  | |

| Nr. 35 |

|

||||

| Nr. 37 |

|

||||

| Nr. 39–43 0-185, 0-187-188 |

12. Jh. | Ehemaliges Tor- und Stadtschloss mit Vorgängerbau und Kapelle Die Gebäude aus Torturm, Wohnschloss und Schlosskapelle haben ihren Ursprung in der ab 1330 errichteten Stadtbefestigung unter Graf Wilhelm II. von Montfort. Mitte des 16. Jahrhunderts wurden sie an die Familie des Landschreibers Johannes Teuthold verkauft, der das Wohngebäude neu errichtete und 1578 die Kapelle an die Südwestecke anbauen ließ. Es sicherte den Zugang der sich entwickelnden Stadt und beherrschte die östlich gelegene Kreuzung der Handelsstraßen Wangen–Friedrichshafen bzw. Lindau–Ravensburg.

Commons: Torschloss – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 28 |   | |

| Ravensburger Straße | |||||

| Nr. 8 0-582/5 |

um 1950 |

Tankstelle Die an der Hauptdurchfahrtsstraße Tettnangs gelegene Tankstelle wurde um 1950 durch die Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft (DPAG; heute Esso Deutschland GmbH) errichtet. Sie entspricht den nach dem Zweiten Weltkrieg geltenden ästhetischen Ansprüchen und der Formensprache der 50er-Jahre-Architektur: das Tankwart- und Kundenhaus mit abgerundeten Ecken und um die Ecken herumgezogenem Schaufensterband, die dünne Dachhaut über die Zapfanlagen hinweggezogen und auf einer pilzartigen Säule ruhend. |

§ 2 | ||

| St.-Anna-Straße | |||||

| Nr. 9 0-1509/1 |

1513 | Kapelle St. Anna Ältestes sakrales Gebäude der Stadt, 1513 durch Ulrich VII. von Montfort-Tettnang und seiner Frau Magdalena in der Hoffnung auf einen männlichen Nachkommen gestiftet und reich ausgestattet; spätgotisches Netzrippengewölbe und Wappen, die die Genealogie der Monforter und Öttinger über drei Generationen zeigen; im 19. Jahrhundert verwahrlost und als Scheune sowie Stall benutzt; 1949/52 und 1971 aufwändige Restaurierung; erneute Benediktion 1952.[36][37] |

§ 28 |  | |

| Nr. 12 0-1503 |

17. Jh. | Messmerhaus Bereits 1482 Standort des Siechen- und Leprosenhauses der Stadt Tettnang; hier, weit außerhalb der Stadt, waren damals die unheilbaren, lepra- und pestkranken „Aussätzigen“ untergebracht; das heutige, eingeschossige Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, mit weit vorstehenden Dach und massivem Erdgeschoss, Sichtfachwerkgiebel und erhöht gelegenem Hauseingang, dient seit 1730 dem Mesner zur Wohnung; der früher angebaute Wirtschaftsteil mit Stall und Scheune ist nicht mehr vorhanden.[38] |

§ 2 |  | |

| St.-Johann-Weg | |||||

| Nr. 1 0-1435/8 |

1659 | Spitalkapelle St. Johann mit Vorgängerbauten Standort der ältesten Kapelle Tettnangs, erstmals 1364 erwähnt; Neubau der zerfallenen Kapelle 1627 durch Graf Hugo XVII. aufgrund eines Gelübdes nach der Geburt eines Stammhalters, Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg; heutiger frühbarocker Bau von 1659 mit fast klassizistisch karger Westfassade mit markantem viereckigem Uhrentürmchen und dagegen einer geradezu üppig runden Ostseite mit Chorapsiden auf Kleeblatt-Grundriss; bedeutende Kapläne waren Michael von Jung und Adolf Aich.[39][40] |

§ 28.12 |  | |

| Nr. 2 0-1435 |

um 1730 |

Ehemaliges Spital St. Johann (Kaplaneihaus) Das 1489 in der Stadt gegründete Spital zum Heiligen Geist wurde um 1729 in dieses Gebäude verlegt, war Armen- und Altenheim sowie Herberge für durchreisende Kranke; nach dem Bau des Oberamtskrankenhauses 1886 Wöchnerinnenstation bis Ende der 1950er Jahre und Altenheim bis 1972; die Kapläne von St. Johann haben entgegen der heutigen Bezeichnung nicht hier gewohnt.[42] |

§ 28.12 |  | |

| Schlossstraße | |||||

| Nr. 2 | um 1720 |

Kavaliersgebäude Um 1720 eingeschossig als Wachthaus erbaut, architektonisch als Kavaliershaus bezeichnet; im 19. Jahrhundert aufgestockt und in Privatbesitz übergegangen; hier befand sich Anfang des 20. Jahrhunderts das Café Montfort.

|

§ 2 |  | |

| Nr. 3 0-110/1 |

1775 | Wohnhaus Einziges erhaltenes spätbarockes Wohnhaus in Tettnang aus der Zeit der Grafen von Montfort; erbaut 1775 in markanter Ecklage zum Schloss hin, wahrscheinlich für einen Montfortschen Hofbeamten konzipiert; gleichartiges Eckhaus bis 1871 am Ende der Straßenzeile, dazwischen stand bis 1872 die ehemalige gräfliche Reitschule.[44] |

§ 2 |  | |

| Schützenstraße | |||||

| Nr. 5 0-20/6 |

1902/03 |

Ehemaliges Forsthaus Nach Plänen des zuständigen königlichen Bezirksforstamtes Ravensburg 1902/03 als Forstamtsgebäude mit Dienstwohnung erbaut; das zweigeschossige Gebäude auf hohem Sockel mit Mansarddach und Mittelrisaliten ist durch aufgeputzte Ecklisenen und fein profilierte Gesimse gegliedert; seit 2007 ist es im Besitz der Stadt; heute Kraftfahrzeug-Zulassungsstelle, Städtische Galerie und Geschäftsstelle des Förderkreises Heimatkunde.[45] |

§ 2 |  | |

| Nr. 9 0-20/7 |

1736 |

Ehemaliges Schießhaus An Stelle eines 1735 abgebrannten Gartenhauses wurde an der westlichen Abschlussmauer des Schlossgartens das so genannte Schießhaus – ein dreiachsiger, eingeschossiger Mittelpavillon mit seitlich je einem zurücktretenden Flügel mit konkav geschwungenen Vollwalmdächern und siebzehn Rundbögen an der Schauseite – gebaut und am 15. Oktober 1736 eingeweiht.[46] |

§ 2 |  | |

| Schulstraße | |||||

| Nr. 4 0-152 |

1688 |

Ehemaliges Montfortsches Amtshaus Stattlicher, zweigeschossiger, siebenachsiger und massiver Rechteckbau mit Staffelgiebeln; die Ähnlichkeiten mit dem Alten Schloss deuten auf den gleichen Vorarlberger Baumeister Michael Kuen hin. Bemerkenswert: Firstbelüftung wie am Alten Schloss in Form des gräflichen Wappens, der Montfortfahne; seit 1837 im Besitz der Familie Bueble.[47]

|

§ 2 | ||

| Nr. 5 0-151 |

spätes 17. Jh. |

Wohnhaus Traufenständiger, massiver, zwei- bis dreigeschossiger Bau mit Staffelgiebel sowie hölzernem Kastengesims und ehemals großen Rundbogeneingängen im hohen Erdgeschoss.[48]

|

§ 2 | ||

| Nr. 6 0-144/1 |

spätes 17. Jh. |

Wohnhaus Ehemaliges Kaplaneihaus von St. Anna; traufenständiger, zweigeschossiger, massiver Bau mit barockem Kehlgesims sowie liegender Dachstuhlkonstruktion, Gewölbekeller und Stuckrahmendecken.[49]

|

§ 2 | ||

| Nr. 7 |

|

||||

| Nr. 8 |

|

§ 2 | |||

| Nr. 9 |

|

§ 2 | |||

| Nr. 10 0-137 |

wohl 16. Jh. |

Ehemaliges Schulhaus Traufenständiges, ursprünglich zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit hohem Erdgeschoss und Seitenflurgrundriss; Deutsche Schule von 1570 bis 1783 im Erdgeschoss, Lehrerwohnung im 1. Obergeschoss. 1730 wurde die Wohnung für den Organisten aufgestockt. Infolge der Einführung der allgemeinen Schulpflicht erfolgte 1783 die Verlegung der Schule ins Torschloss-Gebäude. Danach Näh- und Landwirtschaftsschule.[50]

|

§ 2 |  | |

| Nr. 11 0-136 |

um 1600 |

Wohnhaus Kleines, traufenständiges, zweigeschossiges, heute verputztes Fachwerkhaus mit stehender Dachstuhlkonstruktion[51]

|

§ 2 | ||

| Nr. 12 0-135 |

vor 1700 |

Wohnhaus Traufenständiges, dreigeschossiges Bürgerhaus mit massivem Erdgeschoss und heute verputztem vorkragendem Fachwerk im Obergeschoss sowie Aufsatzgaube[52]

|

§ 2 | ||

| Tobelstraße | |||||

| ehem. Nr. 28 |

Abgegangene Papiermühle In Tettnang war zwischen 1673 und 1687 ein Papierer namentlich genannt, 1716 wird dem Papierer Matthäus Weber zu Tettnang durch Graf Anton von Montfort die Papiermühle samt Krautgarten und Wiesplatz verliehen; das unterhalb der Untermühle gelegene Gebäude scheint bald darauf abgegangen zu sein, denn schon 1736 wird die „alte Papiermühle“ der montfortschen Landschaft als Kaserne überlassen. |

§ 2 | |||

| Wangener Straße | |||||

| Nr. 20 0283/3 und 0282/7 |

Obermühle mit Mühlkanal Die Mühle mit dem Weiher wurde 1393 erstmals im Zusammenhang mit der Morgengabe für Anne von Waldburg erwähnt und ist somit die älteste Mühle in Tettnang; der zweigeschossige Bau mit weit überstehendem Satteldach und die zugehörigen landwirtschaftlichen Gebäude waren montfortsches, später österreichisches Lehen; seit 1960 im Besitz der Familie Haug; Mühleneinrichtung von 1843 und aus den 1920er Jahren.[55] |

§ 2 |  | ||

| Weinstraße | |||||

| Nr. 4 0-673 |

1912/14 1987 |

Uhland-Schule mit Jahn-Turnhalle Die 1912/14 von Stadtbaumeister Wenzler erbaute Schule beherbergte anfänglich acht Volksschulklassen, sowie die seit 1816 bestehende Lateinschule und die 1845 gegründete Realschule; das 30 Meter lange und 14 Meter breite Turnhallengebäude schließt sich durch einen Verbindungsgang im Norden an; beide Gebäude weisen barocke Architekturmerkmale auf.[56][57] Commons: Uhlandschule – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 2 |  | |

Ortsteile, Weiler

| Objekt Flurstück |

Lage | Erbaut Aufnahme in Denkmalliste |

Offizielle Bezeichnung (fett) Beschreibung |

DSchG | Bild |

|---|---|---|---|---|---|

| Argenhardt | |||||

| heute 1, 1a, 2, 2a-c 0-3055/5 0-3059 |

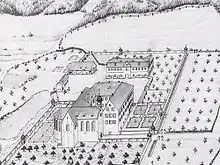

1355 | Ehemaliges Kloster mit Vorgängerbauten

Mitte des 14. Jahrhunderts zieht sich der Tettnanger Geistliche Marquard in den Wald Argenhardt zurück und fundiert dort eine Kapelle, möglicherweise am Platz einer alten Einsiedelei, denn 1291 und 1304 sind jeweils 'Brüder' aus Argenhardt bei Verkaufsgeschäften genannt; die Allerheiligenkapelle „zu der oberen zell“ überlässt Graf Heinrich III. von Montfort 1359 der um 1250 in Ungarn gegründeten Ordensgemeinschaft der Pauliner; nach Tannheim am Schwarzwald und Rohrhalden bei Kiebingen war Argenhardt die dritte Gründung der schwäbischen Paulinerprovinz; 1363 wird die Kapelle von ihrer Bindung zu Langenargen gelöst, 1389 ist erstmals ein Prior genannt; im frühen 15. Jahrhundert wird wohl ein Neubau der Kapelle errichtet, 1672 affiliiert die klösterliche Niederlassung Argenhardt zum Kloster Langnau, dieses 1787 aufgehoben und Argenhardt als Bauernhof verkauft; bei einer Gutsteilung im Jahr 1829 wird die an das ehemalige Bruderschaftsgebäude anstoßende Wendelinskapelle zu einem Wohn- und Ökonomiegebäude umgewandelt. |

§ 2 | ? | |

| Baumgarten | |||||

| Nr. 5 0-2825/9 |

spätes 18. Jh. |

Kleinbauernhaus Traufenständiges, eingeschossiges und verputztes Einhaus mit breitrechteckigen Fenstern, massivem Wohnteil und Fachwerk im Ökonomiebereich[60] |

§ 2 | ? | |

| Brünnensweiler, Gewann Erlenhölzle | |||||

| 0-2488 | Ende 19. Jh. |

Lourdesgrotte Künstliche Felssteingrotte mit bemalten Gipsfiguren der Muttergottes und der knienden Bernadette.[61] |

§ 2 |  | |

| Hagenbuchen, Gewann Barbarabildbogen | |||||

| 0-3058/1 | um 1780 |

Bildstock Bildstock auf gemauertem, verputztem Sockel mit Nische; darin eine auf Holz gemalte Barbaradarstellung mit Wappen der Montforter und Inschrift „Hl. Barbara! O hl. Barbara du edle Braut. Dir sei Leib u. Seele anvertraut. Sowohl im Leben als im Tod. Komm uns zu Hilf in letzter Not und reich mir vorm letzten End das allerheiligste Sakrament. Vater unser …“ |

§ 2 |  | |

| Abgegangene Einsiedelei 1291 und 1304 sind Brüder aus Argenhardt bei Verkaufsgeschäften genannt, ungesichert ist, ob sich diese ersten urkundlichen Erwähnungen, die auf die Existenz einer klösterlichen Zelle im Wald Argenhardt hinweisen, auf das spätere Bruderhaus beziehen; die etwa fünfhundert Meter südlich des heutigen Hagenbuchen gelegene Einsiedelei bestand jedenfalls Mitte des 14. Jahrhunderts, denn 1359, als Graf Heinrich III. von Montfort die Pauliner nach Argenhardt holte, wird dieses als ‚obere Zelle‘ bezeichnet; 1426 übergeht die Zelle mit Haus und Weiher durch Kauf an einen Ravensburger Bürger, Anfang des 16. Jahrhunderts kommt sie in den Besitz derer von Montfort und erscheint 1714 als montfortsches Schupflehen; noch im Urkatasterplan des 19. Jahrhunderts ist das aus Wohnteil und Ökonomie bestehende Bruder-Haus verzeichnet. |

§ 2 | ? | |||

| Kaltenberg | |||||

| Nr. 2 0-2401/1 |

1875 | Villa mit Ausstattung Ein- bis zweigeschossiges Wohnhaus mit repräsentativem Eingangsportal, zwei spitzbogigen Fenstern und einer Maßwerkrosette am Nordgiebel sowie wertvoller Ausstattung im Inneren: gotisierender Salon, Kachelöfen und gusseiserne Wendeltreppe[63] |

§ 2 | ? | |

| Nr. 3 0-2401/1 |

1866/67 | Hopfenburg Das ehemalige Hopfentrockengebäude ist ein langgestreckter, dreieinhalbgeschossiger Fachwerkbau mit Mittelrisalit und Dreiecksgiebel sowie zwei mehrgeschossigen Eckerkern, breitem Mittelportal, dachreiterartigen Giebelhäuschen und schmalen, hochformatigen Fenstern; Bauherr – nach Plänen des Werkmeisters N. Rapp – war der aus Stuttgart stammende Israel Friedrich Wirth; am 9. September 1977 fand hier die letzte Darrung statt.[64][65] |

§ 12 | ? | |

| Missenhardt | |||||

| bei Nr. 1 |

(12. Jh.) |

Abgegangene Burg Ried Der Burgstall befindet sich unterhalb der Höfe von Missenhardt, etwa fünfzig Meter südwestlich des Hauses Nr. 1; er zeigt einen unregelmäßigen Grundriss mit einer größten Breite von 24 und Länge von 32 Metern; der erste namentlich bekannte Besitzer und möglicherweise auch der Erbauer der Burg ist ein 1116 erwähnter Rupert von Ried; im 13. und 14. Jahrhundert waren die Herren von Ried eines der am häufigsten bezeugten Geschlechter des Raums Tettnang und verfügten über zahlreichen Besitz; stark verschuldet waren sie 1360 zum Verkauf einer Hälfte der Burg an die Grafen von Montfort gezwungen, der andere Teil kam vier Jahre später über Eberhard von Aspermont an Montfort; 1428 verpfändete Graf Wilhelm V. von Montfort den Burghof; möglicherweise stand im 16. Jahrhundert noch der Bergfried, denn das angrenzende Missenhardt wird in einem Weidestreit 1547 als Gemeinde „zum Thurm“ bezeichnet. |

§ 2 | ? | |

| Neuhalden | |||||

| Nr. 1/1 0-1557 |

2. Hälfte 18. Jh. |

Ausgedinghaus Kleiner, zweigeschossiger, heute verputzter Bau mit massivem Erdgeschoss, seitlicher Außentreppe sowie Sichtfachwerkgefüge im Ober und Dachgeschoss[67] |

§ 2 | ? | |

| Ried | |||||

| Nr. 6 0-2883 |

19. Jh. | Ehemalige Riedmühle Mit dem Müller Kaspar Moll wird um 1600 erstmals die Riedmühle erwähnt, als montfortsches Lehen „St. Catharina Guth“ genannt; 1852 übernahm Familie Heine die Mühle, ein stattlicher, zweigeschossiger, giebelständiger Putzbau, und betrieb sie bis Anfang der 1950er Jahre; nach Verfall Restaurierung und Inbetriebnahme des oberschlächtigen Mühlrads 1985 durch den Förderkreis Heimatkunde.[68] Commons: Riedmühle – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 2 |  | |

| Zimmerberg | |||||

| bei Nr. 3 0-2715 |

1918 |

Hofkreuz Hohes Holzkreuz mit rundbogig abgeschlossenem Schutzgehäuse aus Blech und farbig gefasstem Holzkruzifix[69] |

§ 2 | ? | |

Ortschaft Kau

| Objekt Flurstück |

Lage | Baujahr Aufnahme in Denkmalliste |

Offizielle Bezeichnung (fett); Beschreibung | DSchG | Bild |

|---|---|---|---|---|---|

| Kau, Hegenenstraße | |||||

| Nr. 6 0-11549 |

18. Jh. |

Kreuzigungsgruppe Kreuzigungsgruppe in hochrechteckigem Gehäuse mit farbig gefassten Holzfiguren.[70] |

§ 2 | ? | |

Ortschaft Langnau

| Objekt Flurstück |

Lage | Baujahr Aufnahme in Denkmalliste |

Offizielle Bezeichnung (fett) Beschreibung |

DSchG | Bild |

|---|---|---|---|---|---|

| Apflau, Im Ösch | |||||

| bei Nr. 50 0-2901 |

um 1900 |

Wegkreuz Hohes Holzkreuz mit dekorativ gestaltetem Schutzgehäuse aus Holz sowie einem farbig gefassten Holzkruzifix. |

§ 2 | ? | |

| Apflau, Gewann Ecken | |||||

| wohl 13. Jh. |

Abgegangene Burg Am nordöstlichen Rand des Rieselsberges, etwa 500 Meter südlich von Apflau, springt etwa 35 Meter über dem Talgrund spornartig ein Burghügel vor; er zeigt eine nordöstliche Ausrichtung und ist in zwei deutlich voneinander getrennte Bereiche gegliedert; die Anlage lässt sich wohl mit dem Apflauer Ortsadel in Verbindung bringen, der 1244 mit einem Ulrich als Zeuge eines bei der Burg Schmalegg stattfindenden Urkundengeschäfts erstmals genannt wird und der 1340 mit einem Rudolph de Aphlow zum letzten Mal in Erscheinung tritt. |

§ 2 |  | ||

| Badhütten | |||||

| Nr. 1 0-4158 |

um 1700 |

Gutsgasthof Badhütten

Im Bereich des ehemaligen, 1515 erstmals erwähnten und bis 1960 bestehenden Mineralbads in Badhütten sind Siedlungsfunde zu erwarten, die bis in das späte Mittelalter zurückreichen dürften und die über die Geschichte des Wohnplatzes wie auch über die auf seine Funktion als Bad bezogenen Einrichtungen Aufschluss geben können.[73] |

| ||

| Bleichnau, Gewann Meerholz | |||||

| Abgegangene Burg Etwa 400 Meter nordnordöstlich des Weilers Bleichnau befindet sich im Gewann Meerholz, unmittelbar am Steilabfall in das Argental, eine ausgedehnte von Gräben umgebene Burgstelle mit einer Gesamtlänge von etwa einhundert Meter. Sie ragt bis zu neun Meter auf, ihre Oberfläche zeigt einen ungefähr rechteckigen Grundriss mit einer Länge von 21 Meter und einer Breite von neun bis zehn Meter; Spuren einer Bebauung sind nicht erkennbar. |

§ 2 |  | |||

| Busenhaus | |||||

| Nr. 2 0-629 |

Mitte 18. Jh. |

Wohnhaus Heute verputzter, eingeschossiger Sichtfachwerkbau mit hohem, massive Sockel sowie segmentbogigem Hauseingang. |

§ 2 | ? | |

| Dentenweiler | |||||

| Nr. 14 0-1915 |

1706 | Kapelle „St. Maria“ Kleiner, verputzter Rechteckbau mit kleinen, flachbogigen Fenstern und segmentbogigem Eingang mit gemauertem Kreuz, 1706 gestiftet; 1866 erneuert. |

§ 2 | ? | |

| Echetweiler | |||||

| bei Nr. 1 0-1521/2 |

wohl 18. Jh. |

Backhaus Kleiner, in Bruchsteinmauerwerk errichteter Rechteckbau mit sorgfältig gequadertem Kamintrichter im Inneren. |

§ 2 | ? | |

| Götzenweiler | |||||

| Nr. 3 0-1394 |

1696 | Bauernhaus Eingeschossiges Einhaus mit zweiläufiger Freitreppe und vorkragendem Ostgiebel, heute verputztem Wohnteil und einer Wohnstube mit dreiteiligen, erneuerten Fensterbändern. |

§ 2 | ? | |

| Heggelbach | |||||

| bei Nr. 2 0-2477 0-3755 |

frühes 20. Jh. |

Eiserne Hängebrücke Steg über die Argen von etwa vierzig Meter Spannweite mit Spiralseilkabeln als Hängegurte und Betonwiderlagern. |

§ 2 |  | |

| Hiltensweiler, Bleichnauer Straße | |||||

| Nr. 3 0-1150 |

um 1795 |

Neues Pfarrhaus Repräsentativer, massiver, zweigeschossiger Bau mit hochformatigen sandsteingefassten Fenstern, symmetrischer Fassade sowie Vollwalmdach und herausragender Ausstattung, unter anderem Türgestelle aus Nussholz mit Einlegearbeiten; gebaut aus dem Abbruchmaterial des ehemaligen Klosters Langnau.[75] |

§ 2 |  | |

| bei Nr. 11 0-1163 |

spätes 19. Jh. |

Wegkreuz Einfaches Holzkreuz mit Akroterien geschmücktem Schutzdach aus Blech sowie farbig gefasstem Holzkruzifix. |

§ 2 |  | |

| Hiltensweiler, Dorfstraße | |||||

| Nr. 3 0-1140 |

1516 | Pfarrkirche St. Dionysius mit Vorgängerbauten Einschiffiger Rechteckbau mit eingezogenem, dreiseitig schließendem Chor und krüppelwalmdachgedecktem mittelalterlichem Turm; 1736 barockisiert, samt ummauertem Kirchhof. Im Bereich der Kirche sind archäologische Befunde und Funde zu erwarten: Diese können Hinweise zur Entstehungszeit und weiteren Geschichte der 1194 erstmals erwähnten Kirche vermitteln.[76] Commons: Pfarrkirche St. Dionysius – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 28 |  | |

| Hiltensweiler, Gewann Hennenbühl | |||||

| Abgegangener Ortsadelssitz Der erstmals im Jahr 1100 urkundlich erwähnte Arnold von Hiltensweiler wird zusammen mit seiner Gemahlin 1122 Gründer der Schaffhausen unterstellten klösterlichen Niederlassung in Hiltensweiler, der „cella Arnoldi Hildiniswilare“, die er mit Gütern in neun umliegenden Ortschaften ausgestattet; eine im Gelände nur noch schwach sich abzeichnende Burgstelle am nordöstlichen Ortsrand (nordöstlich Haus Nr. 42) ist wohl Sitz dieser Familie gewesen; es handelt sich um einen in ein tiefes Bachtobel vorspringenden Platz, dessen ursprüngliche Ausdehnung möglicherweise durch Hangrutsche verringert worden ist. |

§ 2 | ? | |||

| Iglerberg, Gewann Schoos | |||||

| Abgegangene Siedlung Die rund 1,4 Kilometer südwestlich des heutigen Weilers Iglerberg im Gewann Schoos gelegene Siedlung wird 1380 erstmals erwähnt: damals übergibt Graf Heinrich IV. von Montfort den Hof „uff der Schooß“ an das Paulinerkloster Argenhardt; 1598 wird in einem Besitzverzeichnis der Zelle Argenhardt zwischen „Ober-“ und „Unterschoß“ unterschieden, 1787 wird der aus Haus, Stadel und Ofenkuchel (Backhaus?) bestehende Hof als sehr baulos bezeichnet, 1865, nun im Besitz des Staates, wird der Hof abgebrochen. |

§ 2 | ? | |||

| Laimnau, Argentalstraße | |||||

| neben Nr. 60 0-2031 |

Lourdesgrotte Künstliche Felssteingrotte mit bemalten Gipsfiguren der stehenden Muttergottes und der knienden Bernadette. |

§ 2 | ? | ||

| Laimnau, Fischerweg | |||||

| Nr. 1 0-2006 |

wohl 1701 |

Ehemaliges katholisches Pfarrhaus Zweigeschossiger, massiver Baum mit leicht vorkragendem, heute verputztem Fachwerkobergeschoss, vorspringendem Ostgiebel sowie sandsteingefassten Fenstern an der westlichen Giebelwand. |

§ 2 | ? | |

| bei Nr. 5 0-2005 |

1921 | Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs Denkmal aus der Werkstatt des Josef Brüder; halbrunde Felsstein-Kulissenlandschaft mit betendem Soldaten und Namenstafeln; nach dem Zweiten Weltkrieg ergänzt. |

§ 2 |  | |

| Laimnau, Peter-und-Paul-Platz | |||||

| Nr. 2 0-2010 |

1834 | Altes Schulhaus Stattlicher, zweigeschossiger, langgestreckter, massive Baum mit Vollwalmdach sowie sechsachsiger Fassade, hochformatigen Fenstern und umlaufendem hölzernem Traufgesims. |

§ 2 | ? | |

| Nr. 4 0-2007 |

1466 | Pfarrkirche St. Peter und Paul mit Vorgängerbauten Romanischer Chorseitenturm und eingezogener, dreiseitig schließender Chor; 1466 Neu- und Umbaumaßnahmen, im 17. und frühen 18. Jahrhundert barockisiert; das Langhaus wurde 1966 durch einen Neubau ersetzt. |

§ 28 |  | |

| Laimnau, Ritterstraße | |||||

| Nr. 5 0-2023 |

1726 | Gasthaus „Zum Ritter“ Stattliches, zweigeschossiges Dorfgasthaus mit Sichtfachwerk im Obergeschoss. |

§ 28 |  | |

| Laimnau, Gewann Drachenstein | |||||

| Mitte 15. Jh. |

Ehemalige Wehranlage Oberhalb, etwa fünfhundert Meter nördlich von Laimnau, befindet sich eine rund 130 Meter lange Wehranlage, die 1480 als „Trackenstein das Burgstall“ urkundlich erscheint, über deren ursprüngliche Funktion und deren Besitzer aber keine Quellen Auskunft geben; die von Gräben und Wällen umfasste Innenfläche bildet einen etwa viereckigen Grundriss mit stark abgerundeten Ecken; ihre größte Breite beträgt achtzehn, die maximale Länge 53 Meter. Commons: Drachenstein – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 2 |  | ||

| Laimnau, Gewann Keßlerberg | |||||

| Abgegangener Hof Die Existenz eines Hofes ist erstmals dem Zinsbuch des Spitals Lindau von 1454 zu entnehmen: Hier wird die „kesslerin vff dem berg“ genannt. 1523 wird ein Lehensrevers für Spitalhof und Gut auf dem Keßlerberg ausgestellt; die Keßlergutleute unterstehen nicht dem Spital-Lindauer Niedergericht Laimnau, sondern der montfortschen Niedergerichtsbarkeit; 1584 erhält das Spital Lindau zwei Zinshühner vom Keßlerberg, wo es auch einen Baumgarten besitzt; die Hofgebäude erscheinen noch auf den Karten des Johann Jacob Heber von 1701 und 1721, sind aber wohl bald darauf abgegangen, denn schon im Urkataster sind sie nicht einmal mehr durch den Flurnamen bezeugt. |

§ 2 | ? | |||

| Muttelsee | |||||

| Nr. 32 0-1422 |

um 1700 |

Kapelle St. Maria Kleiner, verputzter Rechteckbau mit einfachem Traufgesims aus Holz und schulterbogenartigem Eingang. |

§ 2 | ||

| Oberlangnau, Argenstraße | |||||

| Nr. 6 und Nr. 10 zwanzig Flurstücke |

1480 | Ehemaliges/abgegangenens Paulinerkloster Zwischen 1179 und 1242 gewann Oberlangnau durch die Gründung des Klosters an Bedeutung; aus Geldmangel wurde es im Januar 1389 dem damaligen Vogt, dem Grafen Heinrich von Montfort übergeben; am 24. April 1405 gab dieser das Kloster wiederum an den bereits in der Region in Argenhardt als Zelle vertretenen Orden St. Pauls des ersten Einsiedlers (Pauliner nach Augustinerregel, eigentliche Gründung durch Waldbrüder), der es zum Pauliner-Eremitenkloster wandelte. Dokumentiert ist eine Bibliothek, wobei das Kloster selbst nie besondere Bedeutung erlangte – etwa nach der Zahl der rund zwanzig Klosterbrüder oder wegen herausragender geistiger Leistungen; dennoch hatte der Ort seit dem Einzug der Pauliner an Bedeutung gewonnen, nämlich als Begräbnisstätte der Grafen von Montfort; im Jahr 1525 wurde das Kloster im Kontext des Bauernkriegs zweimal geplündert, die Mönche flüchteten für kurze Zeit, während im Kloster selbst der Bauernrat tagte; im Februar 1647, während der Wirren des Dreißigjährigen Krieges, wurde das benachbarte Lindau erfolglos belagert von schwedischen Truppen, die bei ihrem Abzug das Kloster niederbrannten; in der Zeit des Josephinismus kam es zu einer Aufhebung des Klosters durch den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Joseph II. in seiner Rolle als Herrscher von Österreich; die Aufhebung im Jahr 1786 wurde formalrechtlich während der bereits laufenden Maßnahme wieder rückgängig gemacht, da der Herrscher für das im Außenbereich liegende Gebiet keine Alleinverfügungsgewalt hatte; der zweite Anlauf im Jahr 1787 bedeutete jedoch das Ende: 1793 wurde auch die dortige Pfarrkirche aufgelöst; die Abbrucharbeiten waren derart massiv, dass nur wenige Objekte erhalten blieben.[83] Commons: Kloster Langnau – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 28 |  | |

| Oberlangnau, Klosterstraße | |||||

| Nr. 10 und Nr. 12 0-238/1 0-239/1 |

1777 | Ehemaliges Ökonomie- und Gasthaus des Paulinerklosters Einst einer Dreiflügelanlage zugehöriges Gebäude, heute zwei parallel zueinander stehende Bauten mit Entlasuntgsbögen über den Fenstern. |

§ 2 | ||

| Rappertsweiler | |||||

| Nr. 1, 1/1 0-4098/1 0-4098/2 |

17. Jh. | Ehemaliger Kelhof des Klosters Langnau Langgestrecktes, verbrettertes Einhaus mit weiten Dachüberständen an den Traufen, sprossengeteilten Schiebefenstern, bemalten Fensterläden und aufgedoppelter Rautenmustertür. |

§ 2 | ? | |

| Nr. 5 0-3936 |

1768 | Bauernhaus Eingeschossiges, giebelständiges, heute verputztes Einhaus mit weiten Dachüberständen an den Traufen; Wohnteil mit hohem Sockel, segmentbogigem Hauseingang und aufgedoppelter Rautenmustertür. |

§ 2 | ? | |

| Nr. 8 0-3932/1 0-4085 |

um 1700 |

Wohnteil eines Bauernhauses Eingeschossiges, traufenständiges Einhaus mit hohem Sockel, weiten Dachüberständen an den Traufen, flachrechteckigen Fenstern sowie geschossweise vorkragendem Südgiebel. |

§ 2 | ? | |

| bei Nr. 11 0-4082/1 |

um 1919 |

Hofkreuz Hohes Holzkreuz mit detailreich profiliertem Schutzgehäuse aus Holz, farbig gefasstem Holzkruzifix und den Initialen J. G. |

§ 2 | ? | |

| Nr. 23 0-4089/3 |

um 1700 |

Ehemalige Badhütte Eingeschossiges, heute verputztes Bauernhaus in Fachwerkbauweise, ursprünglich wohl mit Sonderfunktion als öffentliches Badhaus; die Badstube befand sich wohl einst im Holzbalkenkeller unter dem Wohnteil. |

§ 2 | ? | |

| Nr. 29 0-4087/1 |

um 1902 |

Ortskapelle Schlichter, heute verputzter Bau mit kurzem hohem Schiff und je zwei spitzbogigen Fenstern in den lisenengegliederten Längswänden sowie Polygonalchor; Giebelwände mit Ortgangfriesen. |

§ 2 | ? | |

| Rattenweiler | |||||

| Nr. 1 0-331 |

17. Jh. | Wohnteil eines Bauernhauses Eingeschossiger, heute teilweise verputzter Fachwerkbau mit weiten Dachüberständen an den Traufen und geschossweise vorkragendem Ostgiebel sowie Doppeleingang; der Ökonomieteil wurde 1998 durch einen Neubau ersetzt. |

§ 2 | ? | |

| bei Nr. 1 0-331 |

spätes 19. Jh. |

Wegkreuz Hohes Holzkreuz mit halbkreisförmigem, verziertem Schutzdach aus Blech und farbig gefasstem Holzkruzifix. |

§ 2 | ? | |

| Rattenweiler | |||||

| bei 3 0-54 0-55, 0-71 0-348 0-349 |

um 1152 |

Ruine „Alt-Summerau“ Die von den Herren von Summerau errichtete Burg ist im Gegensatz zur Namensgebung jünger als die viereinhalb Kilometer argenaufwärts gelegene Burg „Neu-Summerau“; sie kam im Spätmittelalter an die Grafen von Montfort und bei deren Teilung 1309 an die Bregenzer Linie, war dann Sitz gräflicher Vögte und im 16. Jahrhundert von Forstmeistern; im 30-jährigen Krieg zerstört und bis ins 19. Jahrhundert als Steinbruch benutzt, 1963/66 restauriert.[84] Commons: Ruine Altsummerau – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 28 |  | |

| Rattenweiler, Gewann Davidskäpfle | |||||

| Abgegangene Burg Der noch gut erkennbare Burgstall liegt auf einem Drumlin nordwestlich von Rattenweiler; man vermutet auf dem Davidskäpfle die Reste einer mittelalterlichen Turmhügelburg, die durch Hangrutschungen im Norden gestört ist; gegen Süden war die Burg durch einen heute stark verflachten Graben geschützt, ein Annäherungshindernis außerhalb des Grabens ist denkbar; sichere Erwähnungen des Burgstalls gibt es aber nicht, es wird auf zwei Nachrichten verwiesen, die sich auf diese Anlage beziehen könnten: 1366 stellt Adelheid von Tannenfels den Grafen Heinrich und Wilhelm von Montfort einen Revers aus, in dem bei den Gütern zu Rattenweiler ein Burgstal erwähnt wird; 1447 wird in einer Entscheidung von Graf Hugo von Tettnang ebenfalls ein Burgstal und der Garten daran genannt.[85][86] Commons: Davidskäpfle – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ |  | |||

| Reichen | |||||

| Nr. 1 0-2670 |

2. Hälfte 19. Jh. |

Bauernhaus Langgestreckter, zweigeschossiger Putzbau mit Widerkehr, einläufiger Freitreppe und breitem Segmentbogeneingang sowie aufwendigem Holzgefüge im Ökonomiebereich. |

§ 2 | ? | |

| Rudenweiler | |||||

| Nr. 1 0-1722 |

1786 | Ehemaliges Gasthaus Stattlicher, eingeschossiger, heute verputzter Bau mit weit überstehendem Dach, einläufiger Freitreppe und Segmentbogenhaustür. |

§ 2 | ? | |

| Nr. 10 0-1661 |

17. Jh. | Wohnteil eines Bauernhauses Eingeschossiges, verputztes Gebäude mit weiten Dachüberständen an den Traufen und am Südgiebel sowie Wohnstube mit Bohlenbalkendecke; Ökonomie um 1997 durch Neubau ersetzt. |

§ 2 | ? | |

| Unterlangnau | |||||

| Nr. 4 0-126/2 |

1824 | Wohnhaus einer Hofanlage Eingeschossiger, massiver Bau mit an den Traufen überstehendem Dach, hochgelegenem Hauseingang, zweiläufiger Freitreppe, Fachwerkgiebeln sowie kleinem oktogonalen Dachreiter mit Glocke. |

§ 2 | ? | |

| 0-27 0-4153 0-4154 |

nach 1900 |

Eiserner Hängesteg Steg von rund fünfzig Meter Spannweite mit Spiralseilkabeln als Hängegurte und parabelbogigem Betonwiderlager. |

§ 2 | ? | |

| Unterwolfertsweiler | |||||

| Nr. 5 0-3306 |

18. Jh. | Bauernhaus Giebelständiger, zweigeschossiger, teils massiver, heute verputzter Ständerbalkenbau mit integrierter Schmiedewerkstatt im Erdgeschoss. |

§ 2 | ? | |

| Nr. 13 0-3405 |

1762 | Bauernhaus Eingeschossiges Einhaus mit teilverbrettertem Nordgiebel sowie heute verputztem Wohnteil mit hohem Sockel. |

§ 2 | ? | |

| Wettis | |||||

| bei Haus Nr. 1 |

Ehemalige frühneuzeitliche Wehranlage Am Südost-Rand des Höhenberges bei Wettis lag die durch Gräben gesicherte Wehranlage mit einem künstlich befestigten, 56 m × 37 m großen Innenraum; das heute abgegangene Bauwerk wird wohl ein im Zuge frühneuzeitlicher Kriege entstandenes Befestigungswerk sein, das eine vom Argental zum Bodensee führende Straße beherrschte und nötigenfalls sperrte. |

§ 2 | ? | ||

| bei Haus Nr. 3 |

Abgegangene Burg Am Südufer des Degersees liegt der mittelalterliche Burgberg, der zu den Feldseiten hin durch einen Graben und 74 Meter langen Wall gesichert war; der rund fünf Meter hohe Burghügel zeigt einen quadratischen Grundriss von fünfzehn Meter Seitenlänge; Spuren von Bauwerken sind heute nicht mehr zu erkennen. |

§ 2 |  | ||

| Wielandsweiler | |||||

| Nr. 4 0-515/1 |

1795 | Gasthaus „Traube“ Eingeschossiger, heute verputzter Bau mit weit überstehendem Dach, Sichtfachwerkgefüge sowie zweiläufiger Freitreppe und Segmentbogentür. |

§ 2 |  | |

| Wiesach | |||||

| Nr. 1 0-2662 |

Bauernhaus Das im 18. Jahrhundert im typischen Argenaustil errichtete, eingeschossige und quergeteilte Einhaus mit Satteldach (Gefachfolge: Wohnteil mit Hausflur–Stall–Remise–Tenne (1838)) ist durch weite Dachüberstände an den Traufen und am teilverbretterten Westgiebel gekennzeichnet; der Wohnteil über hohem Sockel mit von außen zugänglichem Holzbalkenkeller ist als Ständerbalkenbau ausgeführt; erhalten sind die geschnitzten Knaggen an den Pfetten sowie der sturzgerade Hauseingang mit einläufiger Treppe und aufgedoppelter Rautenmustertür. |

§ 2 | ? | ||

Ortschaft Tannau

| Objekt Flurstück |

Lage | Baujahr Aufnahme in Denkmalliste |

Offizielle Bezeichnung (fett); Beschreibung | DSchG | Bild |

|---|---|---|---|---|---|

| Biggenmoos | |||||

| bei 33 0-728 |

1936 | Wegkreuz Hohes Holzkreuz mit flachbogigem Schutzdach aus Blech mit farbig gefasstem Holzkruzifix. |

§ 28 | ? | |

| Flockenbach | |||||

| Nr. 9 0-202 |

15. Jh. | Kapelle „St. Anna“ Kleiner Rechteckbau mittelalterlichen Ursprungs mit vorgezogenem Satteldach auf zwei Holzsäulen, verbrettertem Giebel und Glockentürmchen; im Inneren eine 72 Zentimeter hohe Figur der Anna selbdritt; 1933 renoviert und 1999 saniert. |

§ 28 | ? | |

| Hergottsweiler | |||||

| Nr. 1 0-1131 |

1907 | Wohnhaus einer Hofanlage Repräsentativer, zweigeschossiger Sichtziegelbau mit Krüppelwalmdach, sandsteineingefassten Fenstern und Eckquaderungen sowie Mittelrisalit mit von Säulen flankiertem Portal, dreiteiliger Fenstergruppe und hölzernem Schwebegiebel. |

§ 2 | ? | |

| bei Nr. 1 0-1131 |

wohl 1907 |

Hofkreuz Aus rotem Sandstein gefertigtes Hofkreuz mit Sockel, rundbogiger Nische und kleiner farbig gefasster Holzfigur des Heiligen Georg sowie Metallkruzifix und gusseiserner Ziereinfriedung. |

§ 2 | ? | |

| Holzhäusern | |||||

| bei Nr. 15/1 0-829 |

um 1906 |

Mariengrotte Künstliche Felssteingrotte mit betender Marienfigur aus bemaltem Gips. |

§ 2 | ? | |

| Nr. 20 0-844/1 |

1905 | Gasthof „Stiefel“ Eingeschossiger, langgestreckter Bau mit Krüppelwalmen, Schwebegiebeln und großen quadratischen Fenstern sowie zwerchhausartigem Dachausbau (Tanzsaal) über dem Mitteleingang. |

§ 2 | ? | |

| Krumbach | |||||

| Nr. 3 0-1542/17 |

1849/50 | Katholisches Pfarrhaus Massiver, zweigeschossiger Bau auf parallelen Tonnengewölben mit hochgelegenem Mitteleingang, Stockwerkgesims und eingetieften Brüstungsfeldern. |

§ 2 | ||

| Nr. 5 0-1531 |

16. Jh. | Ehemaliges Schul- und Mesnerhaus Im Wohnteil zweigeschossiges Einhaus mit vorkragendem Obergeschoss; im Erdgeschoss die Mesnerwohnung, im Obergeschoss der Schulsaal; die Holzkonstruktion wurde im 19. Jahrhundert verputzt. |

§ 2 | ||

| bei Nr. 11 0-1510 |

spätes 19. Jh. |

Wegkreuz Hohes Holzkreuz mit drachenförmigem, verziertem Schutzgehäuse aus Holz und farbig gefasstem Holzkruzifix. |

§ 2 | ||

| Nr. 10 0-1538/1 |

1709 | Pfarrkirche St. Georg mit Vorgängerbauten Einschiffiges Langhaus mit eingezogenem dreiseitig schließendem Chor und nach Norden angebautem Chorseitenturm; Pfarrer Josef Bosch gab 1771 den Auftrag an die Werkstatt des Andreas Brugger die Bilder der Vierzehn Nothelfer und des Kreuzwegs zu gestalten; 1907 wurde die Sakristei angebaut. |

§ 28 |  | |

| Nr. 14 0-1530/2 |

1842 | Ehemaliges Schulhaus Zweigeschossiger, langgestreckter Putzbau mit Vollwalmdach sowie erhöht gelegenem Eingang, hochformatigen, holzeingelassenen Fenstern mit Klappläden und umlaufendem, hölzernem Traufgesims. |

§ 2 | ||

| Krumbach, Gewann ? | |||||

| wohl 12. Jh. |

Abgegangene Burg Die Burg stand nördlich der Kirche, am Rand des gegen Südwesten gerichteten Bergrückens; die Anlage war dreiseitig wohl durch einen Graben geschützt; der steile Burghügel, der noch bis Anfang der 1960er Jahre als solcher zu erkennen war und der bei der Umwandlung des Geländes zu einem Parkplatz stark verebnet wurde, trug Steinbauten, die noch im 19. Jahrhundert als Baumaterial dienten und deren Grundmauern bei den Bauarbeiten 1962 zutagetraten. |

§ 2 | ? | ||

| Loderhof | |||||

| Nr. 1 und Nr. 1/2 0-506/3 507/1 |

1898 | Wohnhaus und Scheuer einer Hofanlage

|

§ 2 | ? | |

| Matzenhaus | |||||

| Nr. 1 0-193 |

18. Jh. | Wohnhaus Heute verputzter, zweigeschossiger, ursprünglich eingeschossiger Sichtfachwerkbau mit hohem, massiven Sockel, breitrechteckigen Fenstern sowie hochgelegenem Hauseingang mit zweiläufiger Freitreppe. |

§ 2 | ? | |

| Mehrenberg | |||||

| Nr. 2 0-1383 |

wohl 17. Jh. |

Wohnhaus Heute verputzter, zweigeschossiger, Ständerbalkenbau mit massiven Sockel und weiten Dachüberständen sowie einläufiger Freitreppe und erhöhtem Eingang. |

§ 2 | ? | |

| Notzenhaus | |||||

| Nr. 7 0-953 |

16. Jh. | Bauernhaus Eingeschossiger Ständerbalkenbau mit heute verputztem Wohnteil, hohem Sockel, Firstpfettendachstuhl sowie Wohnstube mit gewölbter Bohlenbalkendecke. |

§ 2 | ? | |

| Nr. 9 0-948/3 |

1699 | Bauernhaus Eingeschossiger, giebelständiger, heute überwiegend verputzter Ständerbalkenbau mit hohem Sockel, segmentbogigem Hauseingang mit zweiläufiger Treppe und aufgedoppelter Rautenmustertür; im Inneren eine Stube mit Bohlenbalkendecke. |

§ 2 | ? | |

| Obereisenbach, Kirchweg | |||||

| Nr. 9 0-1226/5 |

1703 | Pfarrkirche St. Margaretha mit Vorgängerbauten Der spätmittelalterliche Saalbau mit eingezogenem, dreiseitig schließendem Chor und hohem Chorseitenturm wurde 1703 barockisiert. Commons: Pfarrkirche St. Margaretha – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien |

§ 28 |  | |

| bei Nr. 9 0-1226/5 |

um 1900 |

Mariengrotte Künstliche Felssteingrotte mit betender Marienfigur aus bemaltem Gips. |

§ 2 | ||

| Obereisenbach, Siggenweiler Straße | |||||

| Nr. 10 0-1219 |

1824 | Ehemaliges katholisches Pfarrhaus Ein repräsentativer, zweigeschossiger Steinbau mit symmetrischer, fünfachsiger Front und steilem Vollwalmdach sowie hochgelegenem Mitteleingang, hochrechteckigen Fenstern und umlaufendem hölzernem Traufgesims. |

§ 2 | ||

| Nr. 39 0-1184 |

19. Jh. | Wegkapelle St. Wendelin Kleiner, massiver Rechteckbau mit polygonalem Chorabschluss, Kastengesims am Giebel sowie Segmentbogeneingang mit zweiflügliger Tür; im Inneren ein Altar mit Ölbergszene. |

§ 2 | ||

| Obereisenbach, Gewann Arlenholz / Schlossbühl | |||||

| wohl Ende 17. Jh. |

Ehemalige mittelalterliche Befestigungsanlage | § 2 |  | ||

| Schwanden | |||||

| Nr. 1, Nr. 4 und Nr. 5 0-751 |

1889/1901 | Hofgut Wohnhaus mit Glockentürmchen, Scheune mit Auffahrtrampe, Hopfenlager und -trockenräume, Backhaus mit vollständiger und intakter Einrichtung (18. Jh.) und Kapelle mit farbig gefasstem Holzkruzifix sowie Figur des Heiligen Nepomuk. |

§ 2 | ? | |

| Tannau, Neukircher Straße | |||||

| Nr. 16 0-83 |

1720 | Kirche „St. Martin“ mit Vorgängerbauten Die Pfarrei Tannau wurde 1275 erstmals erwähnt. Die Kirche - ein breiter, einschiffiger Saalbau mit eingezogenem, dreiseitig schließendem Chor und mittelalterlichem Chorseitenturm - wurde 1720 auf dem Fundament einer Kapelle von 1121 erbaut; Hauptaltar und Kanzel um 1720 von unbekanntem Künstler, Fresko im Chor und Seitenaltarblätter von Andreas Brugger (1737–1812), Taufstein Mitte 16. Jahrhundert, Deckenbemalung zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts; umfangreiche Restaurierung der Kirche 1954.[93] |

§ 28 | ? | |

| Vorderreute | |||||

| Nr. 6/7 | Abgegangene Wasserburg mit Mauerresten Auf einer Insel der heutigen Schwarzach (vormals Grenzbach) stand der einstige Adelssitz mit rechteckigem Grundriss (11 m × 9 m); möglicherweise bewohnte ihn der 1309 erwähnte „H. de Ruti miles“. |

§ 2 | ? | ||

Ehemalige Denkmale

| Objekt Flurstück |

Lage | Baujahr Abbruch |

Offizielle Bezeichnung (fett) Beschreibung |

DSchG | Bild |

|---|---|---|---|---|---|

| Montfortstraße | |||||

| Nr. 10 | 16. Jh. 9/2006 |

Alte Sparkasse Das zweieinhalbstöckige, aus dem 16. Jahrhundert stammende Gebäude wird am frühen Morgen des 7. Septembers 2006 durch einen verheerenden Brand in Schutt und Asche gelegt; während der Brand das Aus für die Tourist-Info und die Kfz-Zulassungsstelle an diesem Ort besiegelte, kehrt die Sparkasse wieder dorthin zurück, wo 1825 die Oberamtssparkasse, das älteste Vorgängerinstitut der heutigen Sparkasse Bodensee, ihre Amtsgeschäfte aufgenommen hatte.[95] |

§ 2 |  | |

| Venushalde | |||||

| Nr. 1 | ? 200x |

Ehemaliges Bauernhaus Das zum Ende der Stadt gehörende Bauernhaus wurde, da es komplett verfallen war, im Jahr 200x abgebrochen. |

§ 2 | ? | |

Literatur

- Karl Heinz Burmeister: Geschichte der Stadt Tettnang. Universitätsverlag Konstanz (UVK), Konstanz 1997, ISBN 3-87940-595-6.

- Erika Dillmann (Hrsg.): Tettnang. Ansichten einer Stadt. 3. Auflage. Verlag Lorenz Senn, Tettnang 1990, ISBN 3-88812-184-1.

- Gisbert Hoffmann: Kapellen in Tettnang und Meckenbeuren. Hrsg.: Förderkreis Heimatkunde Tettnang (= Heimat-Zeichen. Band 5). Druckhaus Müller (Druck), Langenargen / Leipzig 2004, ISBN 3-00-013294-5.

- Alois Schneider: Burgen und Befestigungen im Bodenseekreis. Hrsg.: Landesdenkmalamt Baden-Württemberg (= Fundberichte aus Baden-Württemberg. Band 14). E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1989, ISBN 3-510-49114-9.

- Tettnang und heutige Ortsteile. In: Johann Daniel Georg von Memminger (Hrsg.): Beschreibung des Oberamts Tettnang (= Die Württembergischen Oberamtsbeschreibungen 1824–1886. Band 14). Cotta’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart / Tübingen 1838 (Volltext [Wikisource]).

Weblinks

- Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (PDF; 45,9 kB) [Denkmalschutzgesetz (DSchG) Baden-Württemberg] in der Fassung vom 6. Dezember 1983

- Stadtarchiv und Stadtgeschichte der Stadt Tettnang

- Webseite des Förderkreises Heimatkunde e. V. Tettnang

Einzelnachweise

- Mündliche und schriftliche Informationen, zur Verfügung gestellt von Frau Dr. Angelika Barth, Stadtarchiv Tettnang, und Frau Vera Lang, Stadt Tettnang / Amt für Bauberatung und Bauverwaltung

- Sonstige:

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 83/36

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 2; Stand: März 1988; Flst.Nr. 104/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 3; Stand: März 1988; Flst.Nr. 130/2

- Chronik des Hauses „Torstuben“ bei www.torstuben-tettnang.de

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 4; Stand: März 1988; Flst.Nr. 130/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Stand: März 1988

- Gemeinde Tettnang. In: Johann Daniel Georg von Memminger (Hrsg.): Beschreibung des Oberamts Tettnang (= Die Württembergischen Oberamtsbeschreibungen 1824–1886. Band 14). Cotta’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart / Tübingen 1838, S. 111–121 (Volltext [Wikisource]).

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 84/36, Parz. 3150/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 7; Stand: März 1988; Flst.Nr. 668

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 8; Stand: März 1988; Flst.Nr. 655

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 9; Stand: März 1988

- Chronik der Metzgerei Forster

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 10; Stand: März 1988; Flst.Nr.

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 11; Stand: März 1988

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 12; Stand: März 1988

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 83/36, Parz. 225

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 14; Stand: März 1988

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 15; Stand: März 1988

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 16; Stand: März 1988

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 17; Stand: März 1988

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 19; Stand: März 1988

- Jaquard-Webstühle bestücken Tettnangs erste Fabrik. In: Schwäbische Zeitung, 6. August 2013

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 20; Stand: März 1988

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 83/36, Parz. 15, 18, 30/2

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 22; Stand: März 1988; Flst.Nr. 3/4

- Kapelle St. Georg bei Katholische Kirchengemeinde St. Gallus Tettnang

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 83/36, Parz. 154

- Kapelle St. Georg. tettnang.de

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 24; Stand: März 1988; Flst.Nr. 154

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 25; Stand: März 1988; Flst.Nr. 152/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 27; Stand: März 1988; Flst.Nr. 146/7

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Stand: März 1988; Flst.Nr. 181

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 83/36, Parz. 187 und 188

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 29; Stand: März 1988; Flst.Nr. 185, 187, 188

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/TANK WPD; Bearbeiter: Lindenberg; Stand: Juli 2000

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 30; Stand: März 1988; Flst.Nr. 1509/1

- St. Anna-Kapelle bei Katholische Kirchengemeinde St. Gallus in Tettnang

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 31; Stand: März 1988; Flst.Nr. 1503

- Denkmalstiftung Baden-Württemberg: Förderbericht 2007, Seite 16 (PDF) (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- St. Johann-Kapelle. tettnang.de

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 83/36, Parz. 1435/8

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: ?; Stand: März 1988; Flst.Nr. 1435

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 33; Stand: März 1988; Flst.Nr. 19/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 34; Stand: März 1988; Flst.Nr. 110/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 35; Stand: März 1988; Flst.Nr. 20/6

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 36; Stand: März 1988; Flst.Nr. 20/7

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 37; Stand: März 1988; Flst.Nr. 152

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 38; Stand: März 1988; Flst.Nr. 151

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 39; Stand: März 1988; Flst.Nr. 144/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 40; Stand: März 1988; Flst.Nr. 137

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 41; Stand: März 1988; Flst.Nr. 136

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 42; Stand: März 1988; Flst.Nr. 135

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 83/36, Parz. 9/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 43; Stand: März 1988; Flst.Nr. 9/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 44; Stand: März 1988; Flst.Nr. 282/7

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 45; Stand: März 1988; Flst.Nr. 673

- „Trotz Denkmalschutz: Für Turnhalle an der Weinstraße ist Mehrzwecknutzung vorgesehen“ bei schwaebische.de

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 85/37, Parz. 3059, 3055/5

- Klöster in Baden-Württemberg abgerufen am 30. September 2013

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 48; Stand: März 1988; Flst.Nr. 2825/5

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Stand: März 1988

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK 85/35, Parz. 3058/1 (NO-Ecke)

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 52; Stand: März 1988; Flst.Nr. 2401/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 53; Stand: März 1988; Flst.Nr. 2401/1

- Michael Goer: Die „Hopfenburg“ des Hofguts Kaltenberg – Ein Wahrzeichen des Tettnanger Hopfenanbaus, Seiten 312/314 in?

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 83/37, Parz. 2894/1

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 56; Stand: März 1988; Flst.Nr. 1557

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 57; Stand: März 1988; Flst.Nr. 2883

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 59; Stand: März 1988; Flst.Nr. 2715

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 54; Stand: März 1988; Flst.Nr.?

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 87/37, Parz. 3075

- Flunau. In: Johann Daniel Georg von Memminger (Hrsg.): Beschreibung des Oberamts Tettnang (= Die Württembergischen Oberamtsbeschreibungen 1824–1886. Band 14). Cotta’sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart / Tübingen 1838, S. 146–152 (Volltext [Wikisource]).

- Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 86/40, Parz. 4158

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az. 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8324, FK SO 87/41, Parz. 1328

- Förderkreis Heimatkunde Tettnang: Tafel 40, am Haus

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 87/40; Parz. 1140

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 87/41, Parz. 1156 (NO-Ecke)

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK 86/38, Parz. 701/1

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 86/39, Parz. 2007.

- Historie des Landgasthofs „Zum Ritter“

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 86/39, Parz. 2192

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 85/39, Parz.?

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand:März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 87/40, Parz. 113, 241, 243, 244, 245, 249, 250, 251, 267

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang, Az. 34/ASchn, März 1987; TK 8323, FK SO 87/39, Parz. 349

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang, Az. 34/ASchn, März 1987; TK 8323, FK SO 87/39, Parz. 307

- Alois Schneider: Burgen und Befestigungen im Bodenseekreis. Hrsg.: Landesdenkmalamt Baden-Württemberg (= Fundberichte aus Baden-Württemberg. Band 14). 1. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung, 1989, ISBN 3-510-49114-9, ISSN 0071-9897, S. 638–639.

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang, Az. 34/ASchn, März 1987; TK 8323, FK SO 89/40, Parz. 750 (SO-Ecke)

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang, Az. 34/ASchn, März 1987; TK 8323, FK SO 89/40, Parz. 750 (NW-Ecke)

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang, Az. 34/Go, 31. März 1987; Parz. 2662

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 82/40,41; Parz. 1534

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 82/40, Parz. 1539

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Az.: 34/ASchn; Stand: März 1987; Lgb./Parz.-Nr.: TK 8323, FK SO 82/39, Parz. 1226/5

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang, Az. 34/ASchn, März 1987; TK 8323, FK SO 84/39, Parz. 83

- Landesdenkmalamt Baden-Württemberg / Liste der Kulturdenkmale der Stadt Tettnang, Az. 34/ASchn, März 1987; TK 8323, FK SO 81/40, Parz. 1473

- Übersicht der Bau- und Kulturdenkmale der Stadt Tettnang; Nr.: 26; Stand: März 1988; Flst.Nr. 146/7