Drumlin

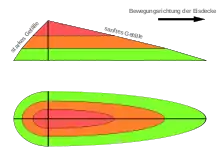

Drumlins (von irisch droimnín [ˈdrimnʲiːnʲ] „kleiner Rücken“, „Höhenrücken“) sind längliche Hügel von tropfenförmigem Grundriss, deren Längsachse in der Eisbewegungsrichtung eines (eiszeitlichen) Gletschers liegt. Als typische Maße werden eine Länge von mehreren 100 bis mehreren 1000 m bei einer Höhe von 10 bis im Einzelfall über 40 m angegeben. Die stromlinienförmigen Körper wurden unter einem sich aktiv bewegenden Gletscher geformt. Sie sind Bestandteil der Grundmoränenlandschaft. Drumlins treten häufig als Gruppen in Fächerform oder gestaffelt auf.[1]

Entstehung

Im Zehrgebiet eines Gletschers überwiegt die Ablagerung von Material, nicht die Abtragung. Es wird Lockersediment in der Regel als Geschiebemergel gebildet, welcher durch Eisdruck verformbar ist. Die Grenzfläche zwischen dem Gletscher und seinem verformbaren Untergrund ist nach dem Helmholtzschen Gesetz wellenförmig. Wenn das Grundmoränenmaterial ein plastisches Gemisch aus Wasser und Sedimenten ist und der Gletscher auf einen Felshöcker oder eine Steigung trifft, kann die Grundmoräne unter dem aufgebauten Druck Wasser abgeben, so dass die subglazialen Sedimente sich verfestigen. In anderen Fällen wurden vorhandene Erhebungen und Sedimente wie ältere tertiäre Sande oder bereits vorhandene Moränen früherer Gletscherphasen durch einen späteren Gletscher „überfahren“. In beiden Fällen erhalten sie ihre stromlinienförmige Gestalt durch die Bewegung des Gletschers.[2]

Mehrfache Radar-Beobachtungen unter dem Rutford-Eisstrom in der Antarktis zeigten erstmals die Entstehung eines Drumlins von rund 10 m Höhe bei einer Breite von knapp 100 m. Die Beobachtungsdaten schließen aus, dass Drumlins durch selektive Erosion entstehen, vielmehr muss der Gletscher Lockermaterial zur Form des Drumlins zusammenschieben.[3] Mathematische Modelle unter Berücksichtigung Instabiler Strömungen[4] deuten darauf hin, dass die typischen Größen von Drumlins sich aus der Wellenlänge von Strömungen erklären lassen, die auftreten, wenn die Eisschicht dünner ist als die typische Drumlinlänge, aber unter bestimmten Umständen auch bei beliebigen Eisdicken auftritt.[5]

Verbreitung

In Mitteleuropa sind Drumlins vor allem aus dem alpinen Vergletscherungsgebiet bekannt. Der Bodenseeraum nordwestlich von Konstanz und nördlich von Lindau, das Eberfinger Drumlinfeld nahe dem oberbayerischen Weilheim und das Zürcher Oberland sind Beispiele für Drumlin-Landschaften. In Norddeutschland sind Drumlins hingegen ein seltenes Phänomen. Ernst Th. Seraphim lokalisierte einige Drumlins im nördlichen Teutoburger Wald im Gebiet zwischen Borgholzhausen und Versmold sowie zwischen Bielefeld, Rheda-Wiedenbrück und Verl.[6] Es gibt aber einige Drumlingebiete im Jungmoränengebiet Irlands, Polens und des Baltikums, die aber auch dort nur wenige Prozent der Grundmoränenflächen bedecken. Umstritten ist, ob es in den Brandenburger Grundmoränenlandschaften Drumlins gibt. Ein möglicher Vertreter dort ist der Kleine Rummelsberg.

In Nordamerika sind Drumlins hingegen verbreitet.

Ähnliche Formen

Im Unterschied zu den Drumlins entstanden die weniger stromlinienförmigen und sehr langgestreckten Oser durch Schmelzwasser, welches unter dem Gletscher abfloss.

Die den Drumlins ebenfalls ähnlich sehenden Rundhöcker bestehen nicht aus Lockermaterial, sondern aus Festgestein und weisen eine leicht andere Form auf. Sie sind eine Form der glazialen Abtragung.

Siehe auch

Literatur

- Karl Albert Habbe: On the origin of the drumlins of the South German Alpine Foreland (II): The sediments underneath. In: Risto Aario, Olavi Heikkinen (Hrsg.): Proceedings of the Third International Drumlin Symposium. Held 26 June to 2 July 1990, Oulu, Finland (= Geomorphology. Bd. 6, Nr. 1, ISSN 0169-555X). Elsevier, Amsterdam 1992, Seite 69–78, doi:10.1016/0169-555X(92)90049-T.

- T. F. Finch, M. Walsh: Drumlins of County Clare In: Proceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, Geological and Chemical Science, Bd. 73 (1973), S. 405–413

- Alan R. Hill: The Distribution of Drumlins in County Down, Ireland In: Annals of the Association of American Geographers Bd. 63, No. 2 (1973), S. 226–240

- Ernst Th. Seraphim: Drumlins des Drenthe-Stadiums am Nordostrand der Westfälischen Bucht. In: Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen. Bd. 2, 1973, Seite 41–87, (Digitalisat (PDF; 24,1 MB)).

Weblinks

Einzelnachweise

- Hans Murawski, Wilhelm Meyer: Geologisches Wörterbuch. 12., überarbeitete und erweiterte Auflage. Spektrum – Akademischer Verlag, Heidelberg 2010, ISBN 978-3-8274-1810-4, Seite 33 f.

- Die Erklärung folgt: Frank Press, Raymond Siever: Allgemeine Geologie. 5. Auflage. Spektrum – Akademischer Verlag, Berlin u. a. 2008, ISBN 978-3-8274-1812-8, Seite 592.

- Andy M. Smith, Tavi Murray, Keith W. Nicholls, Keith Makinson, Guðfinna Aðalgeirsdóttir, Alberto E. Behar, David G. Vaughan: Rapid erosion, drumlin formation, and changing hydrology beneath an Antarctic ice stream. In: Geology. Bd. 35, Nr. 2, 2007, Seite 127–130, doi:10.1130/G23036A.1.

- Richard C. A. Hindmarsh: The stability of a viscous till sheet coupled with ice flow, considered at wavelengths less than the ice thickness. In: Journal of Glaciology. Bd. 44, Nr. 147, 1998, Seite 285–292, doi:10.3198/1998JoG44-147-285-292.

- Andrew C. Fowler: The instability theory of drumlin formation applied to Newtonian viscous ice of finite depth. In: Proceedings of the Royal Society. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. Bd. 466, Nr. 2121, 2010, Seite 2673–2694, doi:10.1098/rspa.2010.0017.

- Ernst Th. Seraphim: Drumlins des Drenthe-Stadiums am Nordostrand der Westfälischen Bucht. In: Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen. Bd. 2, 1973, S. 41–87, hier S. 44.