Kraton

Als Kratone (altgriechisch κράτος kratos, deutsch ‚Kraft‘) bezeichnet man die geologisch sehr alten präkambrischen Kerngebiete der Kontinente, die meist aus metamorphen Gesteinen bestehen; als typisch gelten die Grünsteingürtel.

Hingegen bestehen die Ränder der Kontinente oft aus jüngeren Krustenteilen, die den Kratonen im Laufe der Erdgeschichte durch Gebirgsbildungen angegliedert wurden.

Die Kratone der Kontinente gliedern sich in zwei Teilbereiche:

- die präkambrischen Schilde, in denen das metamorphe Grundgebirge zutage tritt

- die kontinentalen Plattformen, wo das Grundgebirge von unmetamorphen, ungefalteten, phanerozoischen Sedimenten überdeckt wird.

Entstehung

Kratone gelten als tektonisch besonders stabil, das heißt, dass sie weder unter Zug- noch unter Druckspannung zu Deformation neigen, oder anders formuliert, dass sie weder anfällig für Riftbildung noch für Gebirgsbildung sind. Das liegt unter anderem an der besonders großen Mächtigkeit und der verhältnismäßig geringen Temperatur ihrer subkrustalen Lithosphäre sowie ihres an leicht aufschmelzbaren Elementen „verarmten“ Charakters.[1] Dieser lithosphärische Mantelkiel kann Tiefen von 250 bis 300 Kilometer erreichen. Aufgrund seiner chemischen Zusammensetzung hat er einen besonders hohen Schmelzpunkt. Die kratonische Kruste hingegen besitzt mit 35 bis 40 Kilometer nur durchschnittliche Mächtigkeiten.

Kratone entstanden vor allem im Archaikum im Zusammenhang mit den damals höheren Temperaturen im Erdmantel.[2][3] Die Asthenosphäre ist unterhalb von Kratonen meist relativ geringmächtig oder gar nicht vorhanden.[4] Es wird davon ausgegangen, dass sich aus Ozean-Ozeanplatten-Kollisionen Inselbögen formten, die durch Inselbogenvulkanismus, gegenseitige Überschiebung von Inselbögen und Unterschiebung ozeanischer Kruste eine krustale Verdickung stattfand und diese Inselbögen durch weitere „Orogenesen“ langsam immer kontinentaler wurden.[5]

Einteilung

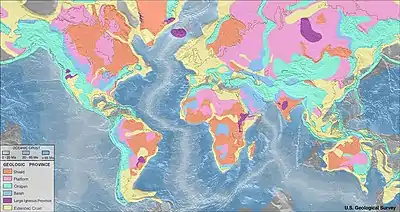

Die bis zu 200 Kilometer in den Erdmantel reichenden – ursprünglich magmatischen, im Zeitenlauf aber meist metamorph überprägten – Kratone aus relativ (zur übrigen Erdkruste) leichtem Gestein können ihrem Alter entsprechend grob in folgende Provinzen eingeteilt werden:

- Tektone: bestehen aus Gesteinen die infolge tektonischer Ereignisse im Meso- und Neoproterozoikum, das heißt, im Zeitraum vor 1,6 Milliarden bis vor 600 Millionen Jahren, gebildet oder zuletzt metamorph überprägt wurden (tektonothermales Alter).

- Protone: sind Kratonprovinzen mit einem tektonthermalen Alter zwischen 1,6 und 2,5 Milliarden Jahren.

- Archone: sind von jüngeren Kratonprovinzen umschlossene archaische „Gesteinsinseln“ (auch als archaische Kerne) mit einem tektonothermalen Alter von mehr als 2,5 Milliarden Jahren, die teilweise sogar hadaisches Material (älter als vier Milliarden Jahre) enthalten.

Phanerozoische Entwicklung der Kratone

Kratone haben meist nach dem Proterozoikum oder sogar länger keine tektonische Umformung wie Faltung, Aufwölbung oder ähnliches mehr erfahren, sind also über Äonen im Großen und Ganzen unverändert geblieben. Sie sind die Kerne der Kontinente und wurden meist schon im Präkambrium durch tektonische Vorgänge intensiv verfaltet, in großen Tiefen metamorph umgewandelt oder intrudiert und stark erodiert.

Kratone gliedern sich geologisch in Schilde und Tafeln. In den Schilden tritt weitgehend das kristalline Grundgebirge zutage, da dort die kontinentale Kruste eine niedrige Dichte und hohe Dicke hat und sich deshalb ständig isostatisch in Hebung befindet. In den Tafel- oder Plattformregionen sind die Schilde mit unverformten Sedimenten bedeckt (Deckgebirge). Diese Sedimente liegen dem Grundgebirge in aller Regel diskordant auf, da Erstgenanntes vor Ablagerung der Tafelsedimente eine Gebirgsbildung und dadurch eine Phase der Abtragung durchlaufen hatte. Entsprechend besteht zwischen den jüngsten Gesteinen des Schildes und den ältesten (am weitesten unten liegenden) Gesteinen der Sedimentdecke eine zeitliche Lücke. Da die Kruste des Grundgebirges der Tafeln eine geringere Dicke und eine höhere Dichte besitzt als die der Schilde, besitzt es weniger Auftrieb und konnte daher im Verlauf der vergangenen 500 Millionen Jahre mehrfach von einem Epikontinentalmeer bedeckt werden, was letztlich ursächlich für die Ablagerung der Tafelsedimente war.

Kratone weisen alte Störungszonen auf, die bei tektonischer Beanspruchung reaktiviert werden können. So zeigen manche Kratone aktive oder zum Stillstand gekommene Grabenbrüche, wobei dann in diesen Gräben mächtige Sedimentschichten abgelagert wurden und noch werden und teilweise große Mengen vulkanisches Material zutage gefördert wurde.

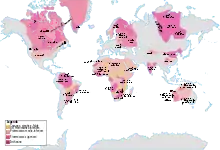

Wirtschaftliche Bedeutung

Weil Minerale und Gesteine sowie die darin enthaltenen Edelmetalle, aber auch verschiedene Schmucksteine im Allgemeinen und Diamanten im Besonderen, im Lauf der Zeiten dazu tendieren, in der Erdkruste separiert und verteilt oder im Erdmantel wieder aufgeschmolzen zu werden, sind die ältesten Kratone – da sie seit Äonen keinen plattentektonischen Veränderungen unterworfen wurden – für Prospektoren und Bergbauunternehmen von größtem Interesse. So wird – besonders in Kanada und Australien – mit Messung des Paläomagnetismus und Gamma-radiometrischen, sonarreflektorischen und anderen stratigraphischen und geochronologischen Methoden an der Entdeckung und Erforschung dieser alten Festlandteile der Erde gearbeitet. Auch die unzugänglichen Gebiete des sibirischen Kratons und die politisch unruhigen, bergbautechnisch interessanten Regionen Afrikas stehen im Interesse der Weltwirtschaft. Das offen zutageliegende Kraton des Baltischen Schildes – die Halbinsel Kola – ist wichtiger Rohstofflieferant Russlands. Eine Ausnahme ist das Kraton der Antarktis. Ihre entlegene geographische Lage und die harten klimatischen Bedingungen verhinderten lange Zeit eine Exploration von Lagerstätten. Seit 1961 steht zudem der Antarktisvertrag einer wirtschaftlichen Nutzung entgegen.

Liste der Kratone

Dies ist eine Aufstellung bekannter Schilde und Kratone sowie einiger daran beteiligter Platten, Tafeln, Becken und Grabenbrüche.

- Antarktische Platte

- Australien – siehe auch Australische Platte

- Altjawarra-Kraton

- Zentralkraton

- Curnamona-Kraton, Süd-Australien

- Gawler-Kraton, Zentrales Süd-Australien

- Pilbara-Kraton, Western Australia

- Yilgarn-Kraton, West-Australien

- Amerika – siehe auch Nordamerikanische Platte, Südamerikanische Platte, Nazca-Platte und Pazifische Platte

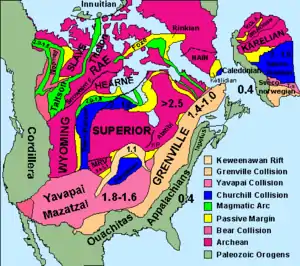

- Kanadischer Schild, auch ‚Laurentischer Schild‘, ‚Präkambrischer Schild‘ oder – nicht ganz richtig, weil aus mehreren Kratonen zusammengesetzt – auch Nordamerika-Kraton

- Slave-Kraton, Nordwest-Territorien mit dem Acasta-Gneis (4030 mya)

- Superior-Kraton im Süden und Osten der Hudson Bay mit dem Nuvvuagittuq-Grünsteingürtel (möglicherweise bis zu 4300 mya)

- Nain-Kraton, ein Teil des Nordatlantik-Kratons im Osten Kanadas und in Grönland (Isua-Gneis)

- Wyoming-Kraton in den USA

- Reste stark überprägter Kratone wie etwa der Rae-Kraton im Norden Kanadas

- Guayana-Schild, Guayana

- Amazonasbecken-Kraton

- Kanadischer Schild, auch ‚Laurentischer Schild‘, ‚Präkambrischer Schild‘ oder – nicht ganz richtig, weil aus mehreren Kratonen zusammengesetzt – auch Nordamerika-Kraton

- Afrika – siehe auch Afrikanische Platte und Großer Afrikanischer Grabenbruch – Ostafrikanischer Graben

- Arabischer Kraton siehe auch Arabische Platte, nördlich die Anatolische Platte, Jordangraben

- Kongo-Kraton und -Becken, zentrales südliches Afrika, und sein Terrain

- Bangweulu-Block, Sambia

- Kaapvaal-Kraton, Südafrika (3.600–2.500 mya)

- Kalahari-Kraton

- Sahara-Kraton, Algerien

- Tansania-Kraton

- Westafrika-Kraton

- Zaire-Kraton, Demokratische Republik Kongo

- Simbabwe-Kraton (3.500 mya)

- Eurasien – siehe auch Eurasische Platte

- Ost-Europäischer Kraton mit dem

- Baltischen Schild und der

- Russischen Tafel bzw. dem

- Sarmatischen Kraton (3.700–2.800 mya) Sarmatien

- Wolga-Ural-Kraton, Russland (3.000–2.700 mya)

- Amurische Platte, durch den Baikal-Graben von der Eurasischen Platte getrennt

- Tschersky-Graben in Nordost-Sibirien am Polarkreis.

- Karelischer Kraton, Finnland (3.100–2.700 mya), der europäische Teil des Nordatlantik-Kratons

- Midland-Kraton von England und Wales

- Sibirischer Kraton (Sibiria)

- Indischer Kraton

- Dharwar-Kraton, Indien (3.400–2.600 mya)

- Ostchinakraton

- Nordchinakraton (2.500 mya)

- Südchinakraton

- Chinesisch-koreanischer , nördliches China

- Tarim-Kraton, Tarimbecken, China

- Jangtse-Kraton, China

- Ost-Europäischer Kraton mit dem

Weitere Karten

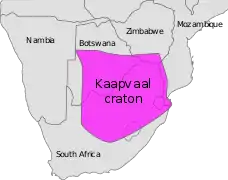

Südafrika:

Südafrika:

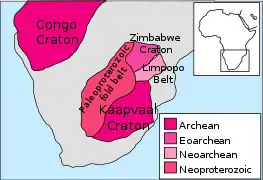

Kaapvaal-Kraton Südliches Afrika

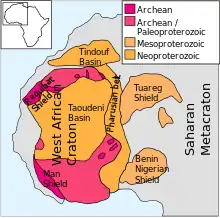

Südliches Afrika Westafrika

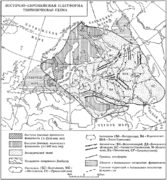

Westafrika Europa

Europa Australien: Gawler-Kraton

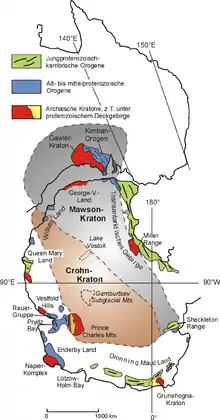

Australien: Gawler-Kraton Antarktika:Mawson- und Crohn-Kraton

Antarktika:Mawson- und Crohn-Kraton

Siehe auch

Literatur

- Roland Walter: Erdgeschichte. Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. de Gruyter, 2003, ISBN 3-11-017697-1.

Weblinks

- Physiographic Provinces. In: National Park Service (geologische Topographie der Vereinigten Staaten).

- United States Geological Survey: Die Erdkrustenstruktur Chinas und Indiens sowie Alter der letzten thermo- tektonischen Ereignisse der Erde

- Lithospheric Studies and Global Geodynamics, Macquarie-Universität in Australien

- The Slave Kraton from on top: The crustal view. (PDF-Datei; 330 kB)

- scinexx.de: Wissenschaftler erforschen Verjüngung und Erosion bei Kratonen

Einzelnachweise

- https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-earth-040610-133505

- Henry N. Pollack: Cratonization and thermal evolution of the mantle. In: Earth and Planetary Science Letters. 80, 1986, S. 175–182, doi:10.1016/0012-821X(86)90031-2.

- Stephen F. Foley: Rejuvenation and erosion of the cratonic lithosphere. In: Nature Geoscience. 1, 2008, S. 503–510, doi:10.1038/ngeo261.

- D. E. James et al.: Formation and evolution of Archean cratons: insights from southern africa. In: The Early Earth: Physical, Chemical and Biological Development. London 2002.

- Cin-Ty A. Lee, Peter Luffi, and Emily J. Chin: Building and Destroying Continental Mantle. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 2011 39:1, 59–90