Greenockit

Greenockit (veraltet Cadmiumblende) ist ein eher selten vorkommendes Mineral aus der Mineralklasse der „Sulfide und Sulfosalze“. Es kristallisiert im hexagonalen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung CdS, ist also chemisch gesehen ein Cadmiumsulfid.

| Greenockit | |

|---|---|

| |

| Allgemeines und Klassifikation | |

| Andere Namen |

|

| Chemische Formel | CdS |

| Mineralklasse (und ggf. Abteilung) |

Sulfide, Sulfosalze – Metall:Schwefel, Selen, Tellur = 1:1 |

| System-Nr. nach Strunz und nach Dana |

2.CB.45 (8. Auflage: II/C.13) 02.08.07.02 |

| Kristallographische Daten | |

| Kristallsystem | hexagonal |

| Kristallklasse; Symbol | dihexagonal-pyramidal; 6mm |

| Raumgruppe | P63mc (Nr. 186) |

| Gitterparameter | a = 4,14 Å; c = 6,71 Å[1] |

| Formeleinheiten | Z = 2[1] |

| Zwillingsbildung | häufig Mehrlinge, Zwillingsebene {1122}[2] |

| Physikalische Eigenschaften | |

| Mohshärte | 3 bis 3,5[2] |

| Dichte (g/cm3) | gemessen: 4,82; berechnet: 4,824[2] |

| Spaltbarkeit | unvollkommen nach {0001}, deutlich nach {1122}>[2] |

| Bruch; Tenazität | muschelig |

| Farbe | bräunlich, gelb, grünlich, orange, rot |

| Strichfarbe | gelborange bis ziegelrot |

| Transparenz | durchscheinend bis undurchsichtig |

| Glanz | Diamantglanz bis Harzglanz |

| Kristalloptik | |

| Brechungsindizes | nω = 2,529[3] nε = 2,506[3] |

| Doppelbrechung | δ = 0,023[3] |

| Optischer Charakter | einachsig negativ (einachsig positiv bei Wellenlängen von Rot bis Blaugrün) |

| Pleochroismus | schwach |

| Weitere Eigenschaften | |

| Chemisches Verhalten | löst sich in Salzsäure unter Abgabe von Schwefelwasserstoffgas auf |

| Besondere Merkmale | gelbe bis orangefarbene Fluoreszenz |

Greenockit findet sich meist in Form erdiger, pulvriger oder krustiger Überzüge, bildet aber selten auch kleine, hemimorphe, pyramidenförmige Kristalle bis etwa drei Zentimeter Größe aus. Die durchscheinenden bis undurchsichtigen Kristalle sind je nach Fremdbeimengung von gelboranger bis ziegelroter Farbe und weisen auf der Oberfläche einen harz- bis diamantähnlichen Glanz auf.

Etymologie und Geschichte

Greenockit ist nach Charles Cathcart, 2. Earl Cathcart benannt, damals besser bekannt als Lord Greenock, auf dessen Land das Mineral 1840 erstmals gefunden wurde. Als genaue Typlokalität gilt der Bishopton Tunnel bei Bishopton (Renfrewshire) in Schottland.

Erstmals beschrieben wurde Greenockit 1840 durch Robert Jameson (1774–1854), die chemische Analyse wurde von Arthur Connell durchgeführt.[4]

Klassifikation

Bereits in der veralteten, aber teilweise noch gebräuchlichen 8. Auflage der Mineralsystematik nach Strunz gehörte der Greenockit zur Mineralklasse der „Sulfide und Sulfosalze“ und dort zur Abteilung der „Sulfide mit dem Stoffmengenverhältnis Metall : Schwefel, Selen, Tellur = 1 : 1“, wo er zusammen mit Cadmoselit, Matrait (diskreditiert 2006), Rambergit und Wurzit (Wurtzit-2H) die „Wurtzit-Reihe“ mit der System-Nr. II/C.13 bildete.

Die seit 2001 gültige und von der International Mineralogical Association (IMA) verwendete 9. Auflage der Strunz'schen Mineralsystematik ordnet den Greenockit in die Abteilung der „Metallsulfide mit dem Stoffmengenverhältnis M : S = 1 : 1 (und ähnliche)“ ein. Diese ist allerdings weiter unterteilt nach den in der Verbindung vorherrschenden Metallen, so dass das Mineral entsprechend seiner Zusammensetzung in der Unterabteilung „mit Zink (Zn), Eisen (Fe), Kupfer (Cu), Silber (Ag) usw.“ zu finden ist, wo es zusammen mit Cadmoselit, Rambergit und Wurzit die „Wurtzitgruppe“ mit der System-Nr. 2.CB.45 bildet.

Auch die vorwiegend im englischen Sprachraum gebräuchliche Systematik der Minerale nach Dana ordnet den Greenockit in die Klasse der „Sulfide und Sulfosalze“ und dort in die Abteilung der „Sulfidminerale“ ein. Hier ist er ebenfalls der „Wurtzitgruppe (Hexagonal: P63mc)“ mit der System-Nr. 02.08.07 innerhalb der Unterabteilung der „Sulfide – einschließlich Seleniden und Telluriden – mit der Zusammensetzung AmBnXp, mit (m+n):p=1:1“ zu finden.

Kristallstruktur

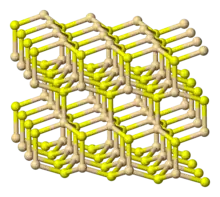

Greenockit kristallisiert hexagonal in der Raumgruppe P63mc (Raumgruppen-Nr. 186) mit den Gitterparametern a = 4,14 Å und c = 6,71 Å sowie zwei Formeleinheiten pro Elementarzelle.[1]

Die Kristallstruktur von Greenockit entspricht der von Wurtzit, setzt sich also CdS4-Tetraedern zusammen. Jeweils ein Cadmiumatom ist von vier Schwefelatomen umgeben und umgekehrt. Die miteinander verbundenen Tetraeder sind in hexagonaler Anordnung geschichtet.

Modifikationen und Varietäten

Greenockit ist eine von zwei Modifikationen des Cadmiumsulfids. Die zweite ist der kubisch kristallisierende Hawleyit.

Bildung und Fundorte

Greenockit ist ein typisches Sekundärmineral, bildet sich also durch Verwitterung oder Metamorphose unter anderem aus Sphalerit und überzieht dieses krustig. Massive Verkrustung sind auch in Hohlräumen vulkanischer Gesteine zu finden. Begleitminerale sind vor allem Calcit, Galenit, Prehnit, Sphalerit und verschiedene Zeolithe. Als pyramidenförmige Kristalle mit sechsseitiger Grundfläche bildet es sich vor allem auf Erzgängen.

Als eher seltene Mineralbildung kann Greenockit an verschiedenen Fundorten zum Teil zwar reichlich vorhanden sein, insgesamt ist er aber wenig verbreitet. Als bekannt gelten bisher (Stand 2015) rund 600 Fundorte.[5]

Fundorte sind unter anderem Llallagua in Bolivien, Příbram in Tschechien, die Tsumeb Mine in Namibia, der Bleiberg in Österreich, Renfrew in Schottland, die Empire Mines im Joplin Field, Jasper Co., Missouri, sowie weitere Gruben im Tri-State-District (Missouri, Oklahoma, Kansas) in den USA.[6]

Verwendung

Greenockit ist zwar neben Monteponit und Otavit ein wichtiges Cadmiummineral, jedoch sind die Mineralfunde trotz des Gehaltes von 77,8 % Cadmium zu gering, um als Erz zu dienen. Cadmium erhält man als Nebenprodukt bei der Zink-Gewinnung.

Es wurde vermutet, aber bisher nicht bewiesen, dass Greenockit schon vor 2000 Jahren als Pigment verwendet worden ist.[7]

Siehe auch

Literatur

- Martin Okrusch, Siegfried Matthes: Mineralogie. 7. Auflage. Springer Verlag, Berlin 2005, ISBN 3-540-23812-3

- Stefan Weiß: Das große Lapis Mineralienverzeichnis. 4. Auflage. Christian Weise Verlag, München 2002, ISBN 3-921656-17-6

- Edition Dörfler: Mineralien Enzyklopädie, Nebel Verlag, ISBN 3-89555-076-0

- Walter Schumann: Edelsteine und Schmucksteine. 13. Auflage. BLV Verlags GmbH, 1976/1989, ISBN 3-405-16332-3

Weblinks

- Mineralienatlas: Greenockit (Wiki)

- RRUFF Database-of-Raman-spectroscopy – Greenockite (englisch)

- American-Mineralogist-Crystal-Structure-Database – Greenockite (englisch)

- Webmineral – Greenockite (englisch)

Einzelnachweise

- Hugo Strunz, Ernest H. Nickel: Strunz Mineralogical Tables. Chemical-structural Mineral Classification System. 9. Auflage. E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nägele u. Obermiller), Stuttgart 2001, ISBN 3-510-65188-X, S. 82.

- Greenockite. In: John W. Anthony, Richard A. Bideaux, Kenneth W. Bladh, Monte C. Nichols (Hrsg.): Handbook of Mineralogy, Mineralogical Society of America. 2001 (handbookofmineralogy.org [PDF; 60 kB; abgerufen am 13. April 2018]).

- Mindat – Greenockite (englisch)

- Robert Jameson: Notice of greenockite, a new mineral species of the order blende. In: The Edinburgh New Philosophical Journal. Band 28, 1840, S. 390–292 (rruff.info [PDF; 221 kB; abgerufen am 13. April 2018]).

- Mindat - Anzahl der Fundorte für Greenockit (englisch)

- Fundortliste für Greenockit beim Mineralienatlas und bei Mindat

- Kremer-Pigmente - Cadmiumfarben