Gartenkürbis

Der Gartenkürbis (Cucurbita pepo) ist eine kultivierte Pflanzenart aus der Familie der Kürbisgewächse (Cucurbitaceae). Der Gartenkürbis wird in mehreren Sorten als Futter-, Öl-, Gemüse-, Arznei- und Zierpflanze angebaut. Er wurde zur Arzneipflanze des Jahres 2005 gekürt.

| Gartenkürbis | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Zucchini (Cucurbita pepo subsp. pepo convar. giromontiina) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Cucurbita pepo | ||||||||||||

| L. |

Merkmale

Der Gartenkürbis ist eine einjährige krautige Pflanze. Er wächst als Kletterpflanze oder kriechende Pflanze mit langen Ranken. Die einfachen Laubblätter sind lang gestielt. Die herzförmigen Blattspreiten sind sehr groß und etwas gelappt. Die ästigen Blattranken sind wahrscheinlich aus Mittelrippen abzuleiten. Sie reagieren in wenigen Sekunden auf eine Belastung von weniger als einem Millionstel Gramm. Bei feuchtem Wetter erfolgt die Reaktion so schnell, dass man die Einkrümmung verfolgen kann. Der Sprosszuwachs kann bis zu 14 cm pro Tag betragen.

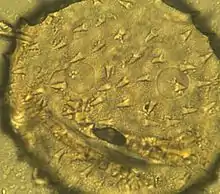

Sie ist einhäusig getrenntgeschlechtig (monözisch) und blüht von Juni bis August. Die Trichterblüten sind vormittags geöffnet. Die goldgelbe Blütenkrone hat einen Durchmesser von 7 bis 10 cm. Die Kronröhre der männlichen Blüten ist becherförmig, etwas eingeschnürt und mit pfriemförmigen bis lanzettlichen Zipfeln versehen. Die Zuckerproduktion im Nektar ist mit 28 mg pro Tag und Blüte sehr hoch. Die Blüten werden reichlich von Bienen und Hummeln besucht. Die stacheligen Pollenkörner sind mit 0,2 mm Durchmesser und einem Gewicht von nur 0,001 mg die größten der in Mitteleuropa wachsenden Pflanzen. Blütezeit ist von Juni bis August.

Die Frucht ist gelb bis orange (bei einigen Zuchtformen auch andersfarben), rundlich oder länglich und erreicht eine Größe von 15 bis 40 cm im Durchmesser. Die Früchte sind Beeren (Panzerbeeren); sie werden über 30 kg schwer und gehören damit zu den größten Früchten überhaupt. Der bisher schwerste Kürbis wurde 2007 in den USA mit 766 kg gewogen. Das Fruchtfleisch ist faserig.

Von anderen kultivierten Kürbis-Arten lässt er sich durch folgende Merkmale unterscheiden: Der Fruchtstiel ist hart, eckig, nur manchmal am Fruchtansatz etwas verbreitert. Die Sprossachse ist hart, kantig, gefurcht und stechend. Die Blätter sind handförmig gelappt, häufig tief geschnitten und ebenfalls stechend behaart. Die Samen sind stumpf weiß bis bräunlich, mit glatter Oberfläche, deutlichem, aber glattem Rand. Die Samennarbe ist quadratisch bis rund.[1]

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 40.[2]

Ökologie

Der Gartenkürbis ist eine Tropenpflanze d. h., Keim- und optimale Wachstumstemperaturen liegen höher als bei den heimischen Pflanzen. Sie erfriert schon bei länger anhaltender kühler Sommerwitterung etwa unter 10 °C. Die Zuckerproduktion im Nektar ist mit 28 mg pro Tag sehr hoch. Es findet reicher Bienenbesuch statt. Es erfolgt Tierausbreitung durch Mundwanderung. Die vielen kleinen Beeren der Wildform werden auch als Rollfrucht ausgebreitet. Weiterhin breiten sich die flachen und schleimigen Samen als Klebhafter aus.

Systematik

Der Gartenkürbis ist die formenreichste Art der Gattung Kürbisse (Cucurbita). Es werden mehrere Unterarten unterschieden, sowie mehrere Sorten-Gruppen. Die beiden Systeme können wie folgt kombiniert werden:[3][4]

- Cucurbita pepo subsp. fraterna umfasst Wildformen im Nordosten Mexikos.

- Cucurbita pepo subsp. ovifera (L.) D.S.Decker umfasst zwei Varietäten:[5]

- Cucurbita pepo var. texana (Scheele) D.S.Decker umfasst Wildformen in den USA, die früher als eigene Art Cucurbita texana (Scheele) A.Gray geführt wurden.

- Cucurbita pepo var. ovifera umfasst Zier- und Ess-Sorten:

- Acorn-Gruppe: Frucht klein, deckelförmig, gerillt, am Blütenende zugespitzt

- Crookneck-Gruppe: Frucht lang mit gekrümmtem Hals

- Scallop-Gruppe: kleine, abgeflachte Frucht, typisch mit ausgebogenem Rand

- Straightneck-Gruppe: Frucht zylindrisch mit geradem, leicht verengtem Hals

- Oviform-Gruppe Zierformen

- Cucurbita pepo subsp. pepo umfasst die meisten essbaren Sorten und einige Zierformen. Wildformen sind nicht bekannt.

- Cocozelle-Gruppe: Frucht lang, zylindrisch, vom breiten Blütenende weg schmaler werdend; Länge-zu-Breite-Verhältnis über 3,5.

- Pumpkin-Gruppe: Frucht orange, rund oder oval

- Vegetable marrow-Gruppe: Frucht kurz, zylindrisch, vom breiten Blütenende zum engen Stielende hin schmaler werdend. Hierher gehört der Spaghettikürbis

- Zucchini-Gruppe: Frucht lang, zylindrisch, wenig oder nicht schmäler werdend zum Ende hin.

- Spherical Zierformen

- Warted Zierformen

Phylogenetische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Einteilungen aufgrund der Fruchtformen im Wesentlichen auch den Verwandtschaftsverhältnissen entsprechen.[4]

Verbreitung und Standort

Heute wird der Gartenkürbis als Sommergemüse besonders im Mittelmeergebiet bis Kleinasien und in den USA angebaut. Der Gartenkürbis ist eine Tropenpflanze. Seine Keim- und Wachstumstemperatur liegt höher als bei in Mitteleuropa einheimischen Pflanzen. Die Pflanze ist sehr frostempfindlich und kann schon bei länger anhaltender kühler Sommerwitterung unter 10 °C Schaden nehmen. Da die Pflanze sehr wärmeliebend und außerdem ein Starkzehrer ist, gedeiht sie besonders gut auf Kompostbeeten oder Komposthaufen. Kürbisse wachsen sehr schnell und haben einen hohen Wasserbedarf.

Herkunft und Geschichte

Als Stammform des Gartenkürbisses gilt der Texanische Wildkürbis (Cucurbita texana). Die Heimat der verschiedenen Kürbisarten, von denen der Gartenkürbis die größte Bedeutung hat, liegt zwischen Peru und den südlichen USA. Der Kürbis ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit und gehörte schon bei Maya und Azteken zu den Grundnahrungsmitteln.[6] Archäologische Funde aus Mexiko weisen auf eine Kultivierung kleinsamiger Formen um 7000 bis 5000 v. Chr. hin. Funde aus dem südlichen Mexiko wurden auf 10.000 v. Chr. datiert.[7] Später wurde der Gartenkürbis unabhängig davon auch im östlichen Nordamerika domestiziert.[8] Christoph Kolumbus berichtet, dass er die Pflanze 1492 in Kuba kennen und schätzen gelernt habe. Anfang des 16. Jahrhunderts gelangten dann die ersten Gartenkürbissamen nach Europa.

Nutzung

Küche

Das zerkleinerte und süßsauer eingemachte Fruchtfleisch ist als Kompott oder Fleischbelag schmackhaft. Für Kürbissuppen wird das Fruchtfleisch des Kürbisses allein oder in Mischung mit Kartoffeln und anderen Gemüsen (z. B. Möhren) in einer Gemüse- oder Fleischbrühe gekocht und anschließend mit Gewürzen püriert. Die großen Blüten werden in Mexiko für Suppen verwendet und in Italien gefüllt. Auch als Salat kann Kürbis dienen.[9] Als Besonderheit gilt der Spaghettikürbis, der als ganzes gekocht, aufgeschnitten, fädig mürbes Fruchtfleisch liefert. Die Samen werden für Backwaren verwendet und dienen geröstet oder ungeröstet als Snack.

Inhaltsstoffe

Die Früchte des Gartenkürbisses sind reich an Kalium, Calcium, Magnesium und Vitamin C, ebenfalls reichlich vorhanden ist die Aminosäure Citrullin. Die Samen enthalten bis etwa 35 % fettes Öl (z. B. beim „Ölkürbis“), das in manchen Ländern als Speiseöl genutzt wird. Besonders bekannt ist dabei das Kürbiskernöl aus der österreichischen Steiermark.

Ölgewinnung

Zur Gewinnung von Kürbiskernöl wird vorwiegend der Steirische Ölkürbis verwendet. Auch die Kerne anderer Sorten liefern Öl, jedoch mit weniger Ausbeute.

Zierpflanze

Der Gartenkürbis wird in verschiedenen Sorten gezogen, zu denen auch die vielfältigen „Zierkürbisse“ gehören. In den USA und in zunehmendem Maß auch in anderen Ländern ist es üblich, zu Halloween Kürbisse auszuhöhlen, Gesichter hineinzuschnitzen und von innen zu beleuchten.

Medizinische Bedeutung

Als Heildroge dienen die Samen verschiedener Kulturvarietäten, heute vor allem von der gut untersuchten und wirkstoffreichen var. styriaca, dem Weichschaligen Steirischen Ölkürbis.

Wirkstoffe sind: Phytosterole, darunter delta-7-Sterole, Tocopherole wie Vitamin E, seltene Aminosäuren wie das wurmwirksame Cucurbitin, Spurenelemente wie Selen, Mangan, Kupfer, Zink und auch fettes Öl.

Anwendung: Heute werden die Kürbissamen vor allem bei Reizblase und Beschwerden, wie sie beim Wasserlassen bei gutartiger Prostatavergrößerung auftreten, eingesetzt. Die Sterole sollen hierbei Bindung und Speicherung von Dihydrotestosteron beeinflussen, das für die Vergrößerung der Prostata verantwortlich gemacht wird. Auch Tocopherole und Selen mit entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften werden als weitere Wirkstoffe diskutiert.

Lagerung

Die mögliche Lagerdauer ist von der Beschaffenheit der Schale und somit von der Sorte abhängig. Gelagert werden Kürbisse am besten bei 7 bis 10 °C und einer Luftfeuchte von durchschnittlich 90 %. Dann sind Winterkürbisse bis zu sechs Monate haltbar. Sommerkürbisse besitzen eine dünnere Schale und sind deshalb mit etwa drei Monaten nicht so lange haltbar.[9]

Literatur

- Siegmund Seybold (Hrsg.): Schmeil-Fitschen interaktiv (CD-Rom), Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2001/2002, ISBN 3-494-01327-6. (Merkmale)

- Ruprecht Düll, Herfried Kutzelnigg: Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender Länder. Die häufigsten mitteleuropäischen Arten im Portrait. 7., korrigierte und erweiterte Auflage. Quelle & Meyer, Wiebelsheim 2011, ISBN 978-3-494-01424-1.

- Ingrid und Peter Schönfelder: Das neue Handbuch der Heilpflanzen, Franckh-Kosmos Verlagsgesellschaft, 2011, ISBN 3-440-09387-5.

Weblinks

Einzelnachweise

- R. W. Robinson, D. S. Decker-Walters: Cucurbits. CAB International, Wallingford 1997, S. 75, ISBN 0-85199-133-5.

- Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. Unter Mitarbeit von Angelika Schwabe und Theo Müller. 8., stark überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 2001, ISBN 3-8001-3131-5, S. 679.

- R. W. Robinson, D. S. Decker-Walters: Cucurbits. CAB International, Wallingford 1997, S. 78, ISBN 0-85199-133-5.

- N. Katzir, Y. Tadmor, G. Tzuri, E. Leshzeshen, N. Mozes-Daube, Y. Danin-Poleg, H.S. Paris: Further ISSR and preliminary SSR analysis of relationships among accessions of Cucurbita pepo. In: N. Katzir, H.S. Paris: Proceedings of 7th EUCARPIA Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding. Acta Horticulturae, Band 510, 2000, S. 433–439, ISBN 90-6605-852-8.

- Deena S. Decker: Origin(s), Evolution, and Systematics of Cucurbita pepo (Cucurbitaceae). Economic Botany, Band 42, S. 1988, S. 4–15.

- Jörg Albrecht: Das Früchtchen. Die Zeit, 31. Oktober 1997, abgerufen am 27. März 2020.

- Karl Hammer et al.: Kürbis, Kiwano & Co. – vom Nutzen der Vielfalt. Universität Kassel, 2002. S. 7. Online hier (PDF).

- Barbara Pickersgill: Domestication of Plants in the Americas: Insights from Mendelian and Molecular Genetics. In: Annals of Botany Band 100, Nr. 5, 2007, S. 925–940.

- W. Ternes: Lebensmittel-Lexikon, Behr's Verlag DE, 2005, S. 1011, ISBN 3-89947-165-2.