Flottenkommando

Das Flottenkommando (FlottenKdo; FlKdo) war von 1956 bis zum 30. September 2012 eine Höhere Kommandobehörde der Deutschen Marine mit Sitz in Glücksburg-Meierwik bei Flensburg und Hauptquartier des Befehlshabers der Flotte.

|

Flottenkommando | |

|---|---|

Wappen | |

| Aktiv | 15. Juni 1956[1] bis 30. September 2012 |

| Staat | |

| Streitkräfte | |

| Teilstreitkraft | |

| Typ | Höhere Kommandobehörde |

| Unterstellung | Inspekteur der Marine |

| Standort | Glücksburg, Kaserne Meierwik |

| Ehemalige Standorte | Wilhelmshaven-Sengwarden, Admiral-Armin-Zimmermann-Kaserne |

| Alte Bezeichnungen | |

| 15. Juni 1956 – 5. März 1958 |

Kommando der Seestreitkräfte |

| 5. März 1958 – 31. Dezember 1966 |

Kommando der Flotte |

| Insignien | |

| Flagge eines Vizeadmirals als Befehlshaber der Flotte |  |

Im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr wurden 2012 die vorherigen drei höheren Stäbe der Marine aufgelöst. Diese waren der Führungsstab der Marine, das Flottenkommando und das Marineamt. Die Führung der Marine und der zu ihr gehörenden Flotteneinheiten obliegt seit dem 1. Oktober 2012 dem Marinekommando in Rostock.

Geschichte

In den verschiedenen deutschen Marinen der Vergangenheit sind die größeren Kampfschiffe meist unter der Bezeichnung Flotte zusammengefasst worden, so zum Beispiel in der Kaiserlichen Marine unter dem Namen Hochseeflotte.[2] Die Befehlshaber trugen traditionell die Bezeichnung Flottenchef, die auch heute noch gelegentlich inoffiziell gebraucht wird. Der Stab des Flottenchefs trug die Bezeichnung Flottenkommando.

Mit Aufstellung der Bundesmarine 1956 wurde als nationale Führungsstelle am 15. Juni 1956 das Kommando der Seestreitkräfte (Kdo Seestreitkräfte) in Sengwarden bei Wilhelmshaven aufgestellt, das am 5. März 1958 zunächst in Kommando der Flotte (Kdo der Flotte) und zum 1. Januar 1967 in Flottenkommando umbenannt wurde. Erster Kommandeur (später Befehlshaber) war Konteradmiral Rolf Johannesson. Zum 1. Dezember 1960 erfolgte der Umzug des Flottenkommandos an seinen neuen Standort Glücksburg-Meierwik am Rande von Flensburg-Mürwik, nahe dem dortigen Marinestützpunktkommando Flensburg-Mürwik.[3]

Die deutschen Seestreitkräfte waren zunächst für den Einsatz der NATO unterstellt, so dass das Flottenkommando nur eine administrative Funktion hatte. Dem Befehlshaber der Flotte waren mit den Befehlshabern der Seestreitkräfte Nordsee (BSN) und Ostsee (BSO) zunächst truppendienstlich zwei weitere Kommandos unterstellt, die jedoch für die Einsatzführung direkt der NATO unterstanden. Das Kommando BSO wurde bereits am 31. August 1961 aufgelöst und seine Führungsaufgaben gingen auf das Flottenkommando über. Der BSN bestand bis 1993 fort und führte die NATO-Bezeichnung Commander German North Sea Subarea (COMGERNORSEA). Er unterstand seit August 1961 direkt dem Befehlshaber der Flotte. Sein Dienstort war Sengwarden bei Wilhelmshaven.

Gleichzeitig wurde 1961 die NATO-Kommandostruktur in Nordeuropa den Veränderungen angepasst, die durch die deutsche Wiederbewaffnung und die Aufstellung der Bundesmarine als größter NATO-Seemacht im Ostseeraum entstanden waren. Das Flottenkommando erhielt neben der nationalen Funktion eine Aufgabe als ein der NATO assigniertes Hauptquartier, der Befehlshaber der Flotte führte die NATO-Bezeichnung Flag Officer Germany (FOG). Erster FOG war Konteradmiral Smidt. In dieser Funktion unterstand er dem am 6. Dezember 1961 aufgestellten NATO-Befehlshaber Seestreitkräfte Ostseezugänge (Commander Naval Forces Baltic Approaches, COMNAVBALTAP) in Karup/Dänemark, dessen Position abwechselnd von einem dänischen und einem deutschen Vizeadmiral wahrgenommen wurden. Der BSN/COMGERNORSEA war dem Befehlshaber der Flotte einsatzmäßig und truppendienstlich unterstellt. Diese Funktionen entfielen im Zuge der schrittweisen Verkleinerung der NATO-Kommandostruktur nach Ende des Ost-West-Konflikts.

Auftrag

%252C_Bild_002.jpg.webp)

Truppendienstliche Führung

Der Befehlshaber der Flotte war truppendienstlicher und Disziplinarvorgesetzter der ihm unterstellten Dienststellen. Er war verantwortlich dafür, dass die Verbände und Einheiten für Einsätze vorbereitet werden. Dazu gehörten die personelle Besetzung, die Ausrüstung und die Ausbildung. Die der nationalen, truppendienstlichen Führung des Flottenkommandos unterstellten See- und Seeluftstreitkräfte der Marine waren in Einsatzflottillen und Marinefliegergeschwadern zusammengefasst.

Einsatzführung

Während das Flottenkommando in der Zeit des Kalten Krieges für die NATO die Einsätze der deutschen Flotte und verbündeter Kräfte in einem definierten geographischen Verantwortungsbereich zu führen hatte, ist diese Aufgabe nach 1990 entfallen. Auch wurde die NATO-Assignierung im Rahmen mehrerer Anpassungen der NATO-Kommandostruktur aufgehoben. Stattdessen führte das Flottenkommando Marineeinheiten in Auslandseinsätzen der Bundeswehr, sofern die daran beteiligten Einheiten nicht dem Einsatzführungskommando bei Potsdam unterstellt wurden. Außerdem stand es für maritime Führungsaufgaben bei militärischen Operationen der Europäischen Union zur Verfügung. Auch wurden alle deutschen Seestreitkräfte, die an Übungen und Manövern in See teilnehmen, vom Flottenkommando direkt geführt.

Das Flottenkommando war als SAR-Leitstelle für den Einsatz militärischer Rettungshubschrauber im Bereich der deutschen Küstengewässer, in Schleswig-Holstein und in Hamburg zuständig.

Ehemalige Gliederung

Dem Befehlshaber der Flotte waren die schwimmenden und fliegenden Verbände der Marine unterstellt. Er trug den Dienstgrad Vizeadmiral und unterstand truppendienstlich dem Inspekteur der Marine im Bundesministerium der Verteidigung. Die NATO-Bezeichnung des Befehlshabers der Flotte lautete Commander-in-Chief German Fleet (CINCGERFLEET), für das Flottenkommando Maritime Headquarters Gluecksburg (MHQ Gluecksburg).

In der Führungsorganisation der Bundeswehr war das Flottenkommando eines der Führungskommandos der Teilstreitkräfte und Organisationsbereiche neben dem Heeresführungskommando, dem Luftwaffenführungskommando, dem Sanitätsführungskommando und dem Streitkräfteunterstützungskommando.

Ansonsten sah die Gliederung wie folgt aus:

- Befehlshaber der Flotte[4]

- Gleichstellungsbeauftragte der Flotte

- Stellvertretender Befehlshaber der Flotte

- Chef des Stabes

- Zentralbüro

- M1 – Personal

- M2 – Militärisches Nachrichtenwesen

- M3 – Einsatz

- Marineschifffahrtleitung[5]

- SAR-Leitstelle

- M4 – Logistik

- M5 – Grundsatz und Einsatzplanung

- M6 – Führungsunterstützung

- M7 – Ausbildung, Übungen, Auswertung, Nautik

- M8 – Verwaltung

- M Air – Marineflieger

- Abteilung Admiralarzt Marine

- Einsatzstab

- Führungsunterstützungsgruppe

- Marinehauptquartier (MHQ)

- Marineführungsunterstützungszentrum A

- Marineführungsunterstützungszentrum B, Wilhelmshaven

- Marineführungsunterstützungszentrum C (Marinefunksendestelle Rhauderfehn)

- Geoinformationsdienst[6]

- Organisation Flotte

- Admiralarzt der Marine[7]

- Beauftragter Marineflieger

- Militärseelsorge

- Operatives Controlling

- Presse- und Informationszentrum der Marine[8]

- Marinemusikkorps Nordsee, Wilhelmshaven[9]

- Marinemusikkorps Ostsee, Kiel[10]

- Truppenbesuchszentrum Kiel[11]

- Rechtsberater und Wehrdisziplinaranwalt

- Chef des Stabes

Diese Gliederung bestand bis ungefähr 2001.

- Befehlshaber der Flotte

- Militärseelsorge

- Rechtsberater und Wehrdisziplinaranwalt

- Stellvertretender Befehlshaber der Flotte und Chef des Stabes

- A1 – Personal

- Presse- und Informationszentrum der Flotte

- A2 – Nachrichten

- A3 – Organisation

- A4 – Logistik

- A6 – Fernmelde/Datenverarbeitung

- Abteilung Geophysik

- Abteilung Sanitätsdienst

- Abteilung Verwaltung

- Kommandant Stabsquartier

- Operationsabteilung

- Planung

- Einsatzleitung

- Auswertung

- A1 – Personal

Diese Gliederung bestand bis 2006 und wurde im Zuge der Transformation der Bundeswehr durch die bis zur Auflösung bestehende Gliederung abgelöst.

- Befehlshaber der Flotte

- Militärseelsorge

- Operatives Controlling

- Rechtsberater und Wehrdisziplinaranwalt

- Stellvertretender Befehlshaber der Flotte und Chef des Stabes

- M1 – Personal

- M2 – Nachrichten

- Director Operations

- M3 – Einsatzführung

- M5 – Grundsatz und Einsatzplanung

- M7 – Übung und Auswertung

- M4 – Logistik

- M6 – Fernmelde/Datenverarbeitung

- M8 – Verwaltung

- Geophysikalischer Informationsdienst

- Sanitätsdienst

- Führungsunterstützungsgruppe

- Admiralarzt der Marine

- Presse- und Informationszentrum der Marine

Organisation der Flotte

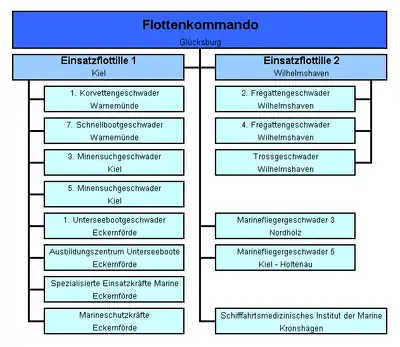

- Einsatzflottille 1, Kiel[12]

- Centre of Excellence for Operations in Confined and Shallow Waters

- 1. Korvettengeschwader, Warnemünde

- 1. Ubootgeschwader, Eckernförde

- 3. Minensuchgeschwader, Kiel

- 7. Schnellbootgeschwader, Warnemünde

- Spezialisierte Einsatzkräfte Marine, Eckernförde

- Marineschutzkräfte, Eckernförde

- Einsatzflottille 2, Wilhelmshaven[13]

- 2. Fregattengeschwader

- 4. Fregattengeschwader

- Trossgeschwader

- Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“, Nordholz[14]

- Marinefliegergeschwader 5, Kiel

- Schifffahrtmedizinisches Institut der Marine, Kiel-Kronshagen[15]

Im Jahre 1985 waren dem Flottenkommando folgende truppendienstlich Dienststellen unterstellt:

- Marineführungsdienstkommando, Kiel

- Marinefernmeldeabschnitt 1, Glücksburg

- Marinefernmeldeabschnitt 2, Wilhelmshaven

- Marinefernmeldestab 70, Flensburg-Mürwik

- Zerstörerflottille, Wilhelmshaven

- 1. Zerstörergeschwader, Kiel

- 2. Zerstörergeschwader, Wilhelmshaven

- 2. Geleitgeschwader, Wilhelmshaven

- 4. Fregattengeschwader, Wilhelmshaven

- Flottendienstgeschwader, Flensburg-Mürwik

- Schnellbootflottille, Flensburg-Mürwik

- 2. Schnellbootgeschwader, Olpenitz

- 3. Schnellbootgeschwader, Flensburg-Mürwik

- 5. Schnellbootgeschwader, Olpenitz

- 7. Schnellbootgeschwader, Kiel

- Marinefliegerdivision, Kiel-Holtenau

- Marinefliegergeschwader 1, Schleswig-Jagel

- Marinefliegergeschwader 2, Tarp-Eggebek

- Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“, Nordholz

- Marinefliegergeschwader 5, Kiel-Holtenau

- Flottille der Minenstreitkräfte, Wilhelmshaven

- Minentaucherkompanie, Eckernförde

- 1. Minensuchgeschwader, Flensburg

- 3. Minensuchgeschwader, Kiel

- 4. Minensuchgeschwader, Wilhelmshaven

- 5. Minensuchgeschwader, Olpenitz

- 6. Minensuchgeschwader, Wilhelmshaven

- 7. Minensuchgeschwader, Neustadt in Holstein

- Ubootflottille, Kiel

- Ubootlehrgruppe, Neustadt in Holstein

- 1. Ubootgeschwader, Kiel

- 3. Ubootgeschwader, Eckernförde

- Amphibische Gruppe, Kiel

- Kampfschwimmerkompanie, Eckernförde

- Strandmeisterkompanie, Eckernförde

- Landungsbootgruppe, Kiel

- Versorgungsflottille, Cuxhaven

- 1. Versorgungsgeschwader, Kiel

- 2. Versorgungsgeschwader, Wilhelmshaven

- Befehlshaber der Seestreitkräfte Nordsee (BSN)

- Seetaktische Lehrgruppe, Wilhelmshaven

Diese Organisation bestand bis 2006 und wurde im Zuge der Transformation der Bundeswehr umstrukturiert.

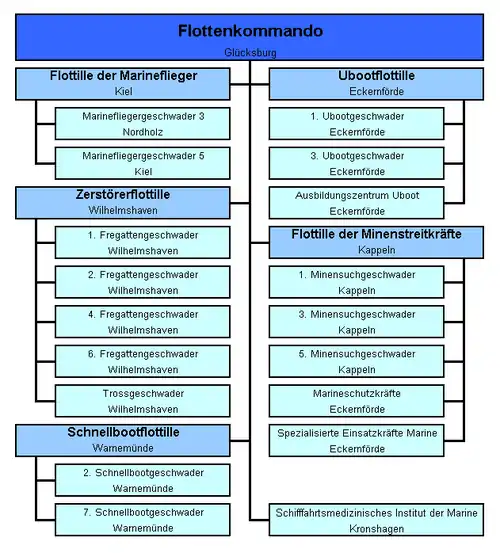

- Zerstörerflottille, Wilhelmshaven

- 1. Fregattengeschwader

- 2. Fregattengeschwader

- 4. Fregattengeschwader

- 6. Fregattengeschwader

- Troßgeschwader, Wilhelmshaven

- Schnellbootflottille, Warnemünde

- 2. Schnellbootgeschwader

- 7. Schnellbootgeschwader

- Flottille der Marineflieger, Kiel-Holtenau

- Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“, Nordholz

- Marinefliegergeschwader 5, Kiel-Holtenau

- Flottille der Minenstreitkräfte, Olpenitz

- 1. Minensuchgeschwader

- 3. Minensuchgeschwader

- 5. Minensuchgeschwader

- Spezialisierte Einsatzkräfte der Marine, Eckernförde

- Marineschutzkräfte, Eckernförde

- Ubootflottille, Eckernförde

- 1. Ubootgeschwader

- 2. Ubootgeschwader

- Ausbildungszentrum Uboote

- Schifffahrtsmedizinisches Institut der Marine, Kiel-Kronshagen

Befehlshaber

Die Bezeichnung des militärischen Vorgesetzten der Flotte wechselte in den Anfangsjahren mehrfach. Nacheinander galten die Bezeichnungen Kommandeur der Seestreitkräfte, Kommandeur der Flotte, Befehlshaber der Seestreitkräfte und später Befehlshaber der Flotte.[16] Der Befehlshaber der Flotte trug seit Mitte der 1960er Jahre den Dienstgrad eines Vizeadmirals.

| Nr. | Name | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit | Bemerkungen |

|---|---|---|---|---|

| 19 | Konteradmiral Michael Mollenhauer | 1. Juli 2011 | 30. Sep. 2012 | mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt[17] |

| 18 | Vizeadmiral Manfred Nielson | 1. Juli 2010 | 30. Juni 2011 | |

| 17 | VAdm Hans-Joachim Stricker | 2006 | 2010 | |

| 16 | VAdm Wolfgang E. Nolting | 2003 | 2006 | danach Inspekteur der Marine |

| 15 | VAdm Lutz Feldt | 2000 | 2003 | danach Inspekteur der Marine |

| 14 | VAdm Dirk Horten | 1995 | 2000 | |

| 13 | VAdm Hans-Rudolf Boehmer | 1993 | 1995 | danach Inspekteur der Marine |

| 12 | VAdm Dieter Franz Braun | 1990 | 1993 | |

| 11 | VAdm Klaus Rehder | 1986 | 1990 | |

| 10 | VAdm Hans-Joachim Mann | 1985 | 1986 | danach Inspekteur der Marine |

| 9 | VAdm Günter Fromm | 1978 | 1985 | längste Dienstzeit als „Flottenchef“ in der deutschen Marinegeschichte |

| 8 | VAdm Hans-Helmut Klose | 1975 | 1978 | |

| 7 | VAdm Paul Hartwig | 1972 | 1975 | |

| 6 | VAdm Armin Zimmermann | 1970 | 1972 | danach Generalinspekteur der Bundeswehr |

| 5 | VAdm Karl Hetz | 1966 | 1970 | |

| 4 | VAdm Heinrich Gerlach | 1963 | 1966 | |

| 3 | Konteradmiral Karl E. Smidt | 1961 | 1963 | erster Flag Officer Germany |

| 2 | KAdm Rolf Johannesson | 1957 | 1961 | anfangs Flottillenadmiral |

| 1 | Flottillenadmiral Max-Eckart Wolff | 1956 | 1957 | führte das Kommando der Seestreitkräfte kommissarisch, anfangs als Kapitän zur See |

Zwischenzeitlich wurde dem Stellvertreter des Inspekteurs der Marine die Bezeichnung Befehlshaber der Flotte und Unterstützungskräfte verliehen, so dass es nunmehr einen Befehlshaber der Flotte im Marinekommando gibt.[18]

Die Kaserne des Flottenkommandos

Das Flottenkommando war in einer Kasernenanlage untergebracht, die vor dem Zweiten Weltkrieg als Teil der Offizierschule der Kriegsmarine entstanden ist. Besagte Kaserne befindet sich in Glücksburg-Meierwik, einem Vorort der Stadt Flensburg, der mit Flensburgs Stadtteil Mürwik verwachsen ist. Die Kaserne liegt etwas abgelegen am östlichen Rand von Meierwik, inmitten des Waldes Wille, westlich vom Quellental. Mit dieser Randlage liegt die Kaserne ungefähr vier Kilometer nordöstlich von Mürwik. Das Kasernengelände befindet sich außerdem oberhalb der Steilküste der Flensburger Förde (Winzigerhuk).[20][21] In Mürwik waren ab Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche Marineanlagen entstanden, so auch die Marineschule Mürwik. Die Kaserne in Meierwik wurde 1939 fertiggestellt und diente zunächst nur der Ausbildung für Unteroffizieranwärter der Marine. Ab 1942 erfolgte hier außerdem die Ausbildung von Offizieranwärtern. Hier hatte der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg, sein Quartier und beging am 23. Mai 1945 Suizid durch Zyankali.

Nach der Kapitulation der Wehrmacht 1945 war die Anlage Unterkunft für Displaced Persons (2500 Polen) und ab etwa 1948 Unterkunft für Heimatvertriebene und Flüchtlinge.

1956 übernahm die Bundesmarine die Kaserne. Zu ihr gehörte ein eigener Bootshafen, der in den 1980er-Jahren abgerissen wurde. Das Kantinengebäude, in dem auch die Offiziersmesse und das Mannschaftsheim untergebracht waren, ist seit den 1990er-Jahren dem Verfall preisgegeben. Die verschiedenen Gebäude sind durch unterirdische Gänge verbunden. Auf dem Gelände steht auch ein großer Uhrenturm.

Die Führungszentrale selbst, auch als Marinehauptquartier (MHQ) bezeichnet, befindet sich in einer unterirdischen Schutzbauanlage. Bereits seit den 1980er-Jahren verfügt sie über ein rechnergestütztes Führungssystem. Zum MHQ gehören umfangreiche Fernmeldeanlagen. Schutzbau und Fernmeldeanlagen werden bis zu einem späteren Umzug nach Rostock weiter genutzt. Die Zukunft des Geländes ist ungewiss.

Siehe auch

Literatur

- Flottenkommando (Hrsg.): 40 Jahre Stab Flottenkommando. Glücksburg 1996.

- Friedrich Forstmeier: Die Entwicklung des Flottenkommandos. Vorträge der 7. Historisch-taktischen Tagung der Flotte am 5. und 6.12.1963 (= Beiträge zur Wehrforschung. Band 4). Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft, Darmstadt 1964.

- Presse- und Informationszentrum der Marine (Hrsg.): Die Flotte. Glücksburg 2004.

Weblinks

- Das Flottenkommando. (Memento vom 18. Januar 2010 im Internet Archive) marine.de

Einzelnachweise

- als Kommando der Seestreitkräfte

- Hartmut Nöldeke: Die Flottenärzte der deutschen Marine von 1890 bis 1990. Ein Beitrag zur Geschichte des Marinesanitätsdiensts. In: Jürgen Rhades: Jahrbuch der Marine – Folge 17. Bonn 1991, ISBN 3-7637-4702-8, S. 109 ff.

- Lars Jährling: Ein halbes Jahrhundert erfolgreicher Wandel. Fünfzigjähriges Bestehen des Flottenkommandos. In: Marineforum 9-2006, S. 26ff (Teil I) und Marineforum 10-2006, S. 48ff (Teil II).

- Die Befehlshaber der Flotte (Memento vom 31. Januar 2011 im Internet Archive).

- Marineschifffahrtsleitorganisation (Memento vom 7. Mai 2008 im Internet Archive).

- Welches Wetter für die Flotte? (Memento vom 2. Dezember 2008 im Internet Archive)

- Jürgen R. Draxler: Admiralarzt: Einsätze fordern Marinesanitätsdienst. Presse und Informationszentrum Marine, 1. Juli 2008, abgerufen am 12. Mai 2014.

- Newsroom. Presse und Informationszentrum Marine. (Nicht mehr online verfügbar.) na presseportal, archiviert vom Original am 9. Mai 2014; abgerufen am 12. Mai 2014.

- Marinemusikkorps Nordsee (Memento vom 24. März 2011 im Internet Archive).

- Michael Schröder: Internetauftritt des Marinemusikkorps Ostsee. Bundeswehr, 25. November 2013, abgerufen am 12. Mai 2014.

- Die Marine stellt sich vor. Presse- und Informationszentrum Marine, 3. März 2014, abgerufen am 12. Mai 2014.

- Einsatzflottille 1. Presse- und Informationszentrum Marine, 1. April 2014, abgerufen am 12. Mai 2014.

- Einsatzflottille 2. Presse- und Informationszentrum Marine, 6. Februar 2014, abgerufen am 12. Mai 2014.

- Das Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“. Presse- und Informationszentrum Marine, 27. November 2013, abgerufen am 12. Mai 2014.

- Schiffahrtmedizinisches Institut der Marine (Memento vom 25. Mai 2010 im Internet Archive).

- Rolf Johannesson: Offizier in kritischer Zeit. Herford und Bonn 1989, ISBN 3-8132-0301-8, S. 123.

- Marine: Flotte künftig ohne Befehlshaber. In: Wilhelmshavener Zeitung, 24. Juni 2011, S. 1.

- Offizielle Seite der Marine (PDF) abgerufen am 11. Juni 2019

- Huk In: Wiktionary

- Winzigerhuk beim BfN Kartendienst

- Aktualisierte, farbige Fassung der Glücksburg-Karte der Preußischen Landesaufnahme von 1926

.JPG.webp)