Czarnowanz

Czarnowanz, poln. Czarnowąsy ist ein Stadtteil der Stadt Oppeln. Bis 2016 lag die oberschlesische Ortschaft in der Landgemeinde Groß Döbern (Dobrzeń Wielki) im Powiat Opolski (Landkreis Oppeln).

| Czarnowanz Czarnowąsy | |||

|---|---|---|---|

| ? |

| ||

| Basisdaten | |||

| Staat: | Polen | ||

| Woiwodschaft: | Oppeln | ||

| Powiat: | Kreisfreie Stadt | ||

| Stadtteil von: | Oppeln | ||

| Geographische Lage: | 50° 44′ N, 17° 54′ O | ||

| Einwohner: | 3108 | ||

| Postleitzahl: | 46-020 | ||

| Telefonvorwahl: | (+48) 77 | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

| Straße: | DW 454 | ||

| Eisenbahn: | Opole–Jelcz-Laskowice | ||

| Nächster int. Flughafen: | Breslau | ||

| Katowice-Pyrzowice | |||

Geographie

Geographische Lage

Czarnowanz liegt sieben Kilometer südöstlich des ehemaligen Gemeindesitzes Groß Döbern. Durch die Ortschaft fließt im Norden die Malapane und im Nordwesten die Swornica. Westlich des Siedlungsgebietes befindet sich die Oder. Durch den Ort verläuft die Landstraße Droga wojewódzka 454.

Geschichte

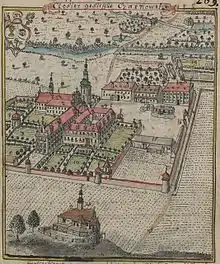

Die erste urkundliche Erwähnung von Dobren (Groß Döbern) und Charnovanz fällt in das Jahr 1228[1] im Zusammenhang mit der Verlegung des Norbertinerinnenklosters von Rybnik nach Czarnowanz durch den Oppelner Herzog Kasimir I. Während Kasimir die Orte Klein Döbern und Czarnowanz dem Kloster übergab, blieb Groß Döbern herzoglicher Besitz.

1845 zählte das Dorf 150 Häuser, darunter die Klosterkirche St. Norbert, die Schrotholzkirche St. Anna, das Klostergebäude sowie mehrere Vorwerke. Im gleichen Jahr lebten im Ort 1143 Einwohner, davon 18 evangelisch und 27 jüdisch.[2]

Bei der Volksabstimmung in Oberschlesien am 20. März 1921 stimmten 779 Wahlberechtigte für einen Verbleib bei Deutschland und 376 für Polen, im Gutsbezirk Czarnowanz votierten 58 Personen für Deutschland und vier für Polen.[3] Czarnowanz verblieb beim Deutschen Reich. 1933 lebten im Ort 2676 Einwohner. Am 10. August 1936 wurde der Ort in Klosterbrück umbenannt. 1939 hatte der Ort 3528 Einwohner. Bis 1945 befand sich der Ort im Landkreis Oppeln.

1945 kam der bisher deutsche Ort unter polnische Verwaltung, wurde in Czarnowąsy umbenannt und der Woiwodschaft Schlesien angeschlossen. 1950 kam der Ort zur Woiwodschaft Oppeln. 1999 kam er zum wiedergegründeten Powiat Opolski. Am 22. April 2009 wurde in der Gemeinde Groß Döbern, der Czarnowanz angehört, Deutsch als zweite Amtssprache eingeführt. Am 1. Dezember 2009 erhielt der Ort zusätzlich den amtlichen deutschen Ortsnamen Czarnowanz.

Zum 1. Januar 2017 wurde Czarnowanz in die Stadt Oppeln eingemeindet.[4][5]

Etymologie des Ortsnamens

Der Name des Ortes leitet sich vom polnischen Ortsnamen Czarnowasy ab. Dies bedeutet übersetzt Schwarzbart.[6]

Sehenswürdigkeiten

.jpg.webp)

St.-Anna-Kirche

Die barocke Schrotholzkirche St. Anna wurde zwischen 1684 und 1688 am südlichen Rand von Czarnowanz auf einem Hügel erbaut. Das Gotteshaus brannte in der Nacht vom 19. auf den 20. August 2005 komplett ab und wurde daraufhin bis 2007 rekonstruiert und wiederaufgebaut.[12] Um die Kirche herum befindet sich der Friedhof von Czarnowanz.

St. Norbert

Die Anfänge der Kirche zum heiligen Norbert stammen aus dem 13. Jahrhundert. Diese erste Kirche wurde im Dreißigjährigen Krieg durch die Schweden 1643 niedergebrannt und zerstört. Einige Jahre später wurde diese wieder aufgebaut und 1777 in ihrer heutigen barocken Gestalt umgebaut.[13]

Söhne und Töchter des Ortes

- Franz Wosnitza (1902–1979), Priester, 1942–1945 Generalvikar in Kattowitz, Förderer der deutsch-polnischen Versöhnung

- Dietmar Wolter (* 1941), deutscher Chirurg, Erfinder und Unternehmer

- Sylvia Kollek (* 1970), deutsche Marketingmanagerin

- Norbert Rasch (* 1971), deutscher Politiker und Musiker, Vorsitzender der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien

Weblinks

- Geschichte der Gemeinde Groß Döbern (Memento vom 17. März 2007 im Internet Archive)

Einzelnachweise

- Geschichte des Klosters Czarnowanz

- Johann Georg Knie: Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien. Breslau 1845, S. 84.

- Vgl. Ergebnisse der Volksabstimmung in Oberschlesien von 1921 (Memento vom 24. Januar 2017 im Internet Archive)

- Gazeta Wyborcza: http://opole.wyborcza.pl/opole/1,35114,20423849,wieksze-opole-rzad-zatwierdzil-poszerzenie-granic-miasta.html

- Sejm: Verordnung vom 1. Januar 2017

- Heinrich Adamy: Die schlesischen Ortsnamen. Ihre Entstehung und Bedeutung – Ein Bild aus der Vorzeit, Breslau, Priebatsch, 1889, S. 10

- Max Friederichsen: Beiträge zur schlesischen Landeskunde. XXI Geographentag 1925. S. 68

- Michael Rademacher: Stadt und Landkreis Oppeln (poln. Opole). Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.

- Józef Madeja: Powiat opolski. Szkice monograficzne. Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1969, s. 335.

- Urząd Gminy Dobrzeń Wielki: Strategia Rzwoju Gminy Dobrzeń Wielki. 2007. S. 47

- Lage der Gemeinde und ihre Einteilung in Verwaltungsgebiete

- Geschichte der St.-Anna-Kirche (poln.)

- Geschichte St. Norbert (poln.)

- Geschichte der Klosteranlage (poln.)

- Denkmaltopologie Woiwodschaft Opole