Bundestagswahl 1949

Die Bundestagswahl 1949 fand am 14. August 1949 statt. Sie war die erste Bundestagswahl überhaupt und – nach den Wahlen zu den Landtagen und den Kommunalwahlen in den Jahren seit 1946 – die erste komplett freie Wahl auf deutschem Boden seit der Reichstagswahl vom 6. November 1932.

Die Wahl

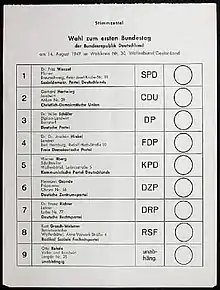

Die Wahl fand nur in der neu gegründeten Bundesrepublik statt, deren Grundgesetz im Auftrag der drei westlichen Besatzungsmächte vom Parlamentarischen Rat in Bonn erarbeitet, von ihnen genehmigt, mit Ausnahme des bayerischen von allen Landtagen in den drei Westzonen angenommen und sodann am 23. Mai 1949 verkündet worden war. Dieses Grundgesetz bestimmte lediglich, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages in allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen für vier Jahre gewählt werden. Das weitere regelte das Wahlgesetz zum ersten Bundestag und zur ersten Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland, das der Parlamentarische Rat beschlossen und die Ministerpräsidenten der Bundesländer mit den von den alliierten Militärgouverneuren vorgenommenen Änderungen ausgefertigt hatten.[2]

Die Verteilung der Mandate erfolgte danach auf Länderebene. Die Fünf-Prozent-Hürde galt nur landesweit. Daher benötigte eine Partei, um in den Bundestag einzuziehen, fünf Prozent oder mehr der Stimmen eines Landes oder die Mehrheit der Stimmen eines Wahlkreises, was die Wirkung der Sperrklausel einschränkte. Allerdings erhielten Parteien keine Sitze in den Ländern, in denen sie weder 5 % noch ein Direktmandat errangen.

Im Gegensatz zu allen späteren Bundestagswahlen hatten die Wähler nur eine Stimme. So waren im ersten Bundestag elf Parteien vertreten, darunter die Südschleswigsche Wählervereinigung mit dem Abgeordneten Hermann Clausen. Bei den drei unabhängigen Abgeordneten handelte es sich um Eduard Edert aus dem Wahlkreis Flensburg, Richard Freudenberg aus dem Wahlkreis Mannheim-Land und Franz Ott aus dem Wahlkreis Esslingen. In Flensburg hatten CDU, FDP, DP, Zentrum sowie DKP/DRP zugunsten Ederts und in Mannheim-Land die FDP/DVP zugunsten Freudenbergs auf eigene Kandidaten verzichtet. Ott gehörte der Vertriebenenorganisation Notgemeinschaft Württemberg-Baden an, die von den Besatzungsmächten keine Parteilizenz erhalten hatte.

Die Zahl der Parteien war beschränkt, da bis zum 17. März 1950 Parteien eine Lizenz der jeweiligen Besatzungsmacht benötigten.[3]

Dem ersten Bundestag gehörten zunächst 410 Abgeordnete an, darunter 402 Abgeordnete mit vollem und acht Berliner Abgeordnete mit eingeschränktem Stimmrecht. Die hohe Wahlbeteiligung von 78,5 % wurde politisch auch als Zustimmung des Wahlvolkes zum Grundgesetz gewertet, über das nur die Landtage abgestimmt hatten.

Am 1. Februar 1952 traten elf zusätzliche Berliner Abgeordnete in den Bundestag ein, womit sich die Gesamtzahl der Abgeordneten auf 421 erhöhte.

Endergebnis

Gesamtergebnis

Das Ergebnis lautete wie folgt:[1][4]

| Gegenstand der Nachweisung | Anzahl/ Stimmen | Prozent | Direkt- kandi- daten | Direkt- man- date | Sitze1 | Überhangmandate |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 31.207.620 | |||||

| Wähler | 24.495.614 | 78,5 | ||||

| Gültige Stimmen | 23.732.398 | 96,9 | ||||

| davon: | ||||||

| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 5.978.636 | 25,2 | 189 | 91 | 115 (2) |

1 (Baden) |

| Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) | 1.380.448 | 5,8 | 47 | 24 | 24 | — |

| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 6.934.975 | 29,2 | 242 | 96 | 131 (5) |

1 (Bremen) |

| Freie Demokratische Partei (FDP/DVP/BDV) | 2.829.920 | 11,9 | 234 | 12 | 52 (1) |

— |

| Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 1.361.706 | 5,7 | 242 | — | 15 | — |

| Bayernpartei (BP) | 986.478 | 4,2 | 47 | 11 | 17 | — |

| Deutsche Partei (DP) | 939.934 | 4,0 | 57 | 5 | 17 | — |

| Deutsche Zentrumspartei (DZP) | 727.505 | 3,1 | 113 | — | 10 | — |

| Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung (WAV) | 681.888 | 2,9 | 47 | — | 12 | — |

| Deutsche Konservative Partei – Deutsche Rechtspartei (DKP-DRP) | 429.031 | 1,8 | 114 | — | 5 | — |

| Radikal-Soziale Freiheitspartei (RSF/FSP/SFP) | 216.749 | 0,9 | 126 | — | — | — |

| Südschleswigscher Wählerverband (SSW) | 75.388 | 0,3 | 6 | — | 1 | — |

| Sammlung zur Tat/Europäische Volksbewegung Deutschlands (SzT/EVD) | 26.162 | 0,1 | 11 | — | — | — |

| Rheinisch-Westfälische Volkspartei (RWVP) | 21.931 | 0,1 | 64 | — | — | — |

| Parteilose | 1.141.647 | 4,8 | 115 | 3 | 3 | — |

| Gesamt | 23.732.398 | 100 | 1654 | 242 | 402 (8) |

2 |

Durch Übertritte und Nachwahlen änderten sich die Fraktionsstärken im Laufe der Legislaturperiode. Bereits am Tag der Kanzlerwahl, dem 15. September 1949, traten von den drei unabhängigen Abgeordneten einer der CDU/CSU- und einer der FDP-Fraktion bei. Der über die hessische FDP-Landesliste gewählte Abgeordnete Heinrich Leuchtgens wurde Mitglied der DRP-Fraktion.

Ergebnis nach Bundesländern

Die Ergebnisse in den einzelnen Ländern:[1][4]

| Land | CDU/ CSU | SPD | FDP | KPD | BP | DP | DZP | WAV | DKP- DRP | RSF | SSW | SzT- EVD | RWVP | Un- abh. |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Baden | 51,1 | 23,7 | 17,4 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 | - | - |

| Württemberg-Baden | 31,0 | 25,2 | 18,2 | 7,4 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 18,0 |

| Württ.-Hohenzollern | 59,1 | 18,9 | 15,3 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | - |

| Bayern | 29,2 | 22,7 | 8,5 | 4,1 | 20,9 | - | - | 14,4 | - | - | - | - | - | 0,1 |

| Bremen | 16,9 | 34,4 | 12,9 | 6,8 | - | 18,0 | - | - | - | 2,1 | - | - | - | 9,0 |

| Hamburg | 19,7 | 39,6 | 15,8 | 8,5 | - | 13,1 | - | - | 1,2 | 1,5 | - | - | - | 0,5 |

| Hessen | 21,4 | 32,1 | 28,1 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,8 |

| Niedersachsen | 17,6 | 33,4 | 7,5 | 3,1 | - | 17,8 | 3,4 | - | 8,1 | 1,0 | - | - | - | 8,1 |

| Nordrhein-Westfalen | 36,9 | 31,4 | 8,6 | 7,6 | - | - | 8,9 | - | 1,8 | 2,1 | - | - | 0,3 | 2,3 |

| Rheinland-Pfalz | 49,0 | 28,6 | 15,8 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 |

| Schleswig-Holstein | 30,7 | 29,6 | 7,4 | 3,1 | - | 12,1 | 0,9 | - | 1,9 | 1,3 | 5,4 | - | - | 7,6 |

| Gesamt | 31,0 | 29,2 | 11,9 | 5,7 | 4,2 | 4,0 | 3,1 | 2,9 | 1,8 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 4,8 |

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 813.924 | ||||

| Wähler | 570.329 | 70,1 | |||

| Gültige Stimmen | 542.723 | 95,2 | |||

| davon: | |||||

| CDU | 277.276 | 51,1 | 7 | 7 | 7* |

| SPD | 128.599 | 23,7 | 7 | 3 | |

| FDP | 94.612 | 17,4 | 7 | 2 | |

| KPD | 22.755 | 4,2 | 7 | ||

| EVD | 19.481 | 3,6 | 7 | ||

| Summe | 542.723 | 100 | 35 | 7 | 12(11)* |

| *) Ein Überhangmandat für CDU, daher 12 statt 11 Sitze vergeben. | |||||

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 2.517.274 | ||||

| Wähler | 1.825.339 | 70,1 | |||

| Gültige Stimmen | 1.749.271 | 95,8 | |||

| davon: | |||||

| CDU | 542.588 | 31,0 | 20 | 11 | 12 |

| SPD | 441.237 | 25,2 | 20 | 5 | 10 |

| FDP (DVP) | 318.498 | 18,2 | 19 | 2 | 7 |

| KPD | 129.283 | 7,4 | 20 | 2 | |

| RSF | 2.428 | 0,1 | 2 | ||

| Parteilose | 315.237 | 18,0 | 21 | 2 | 2 |

| Summe | 1.749.271 | 100 | 102 | 20 | 33 |

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 725.732 | ||||

| Wähler | 469.196 | 64,7 | |||

| Gültige Stimmen | 453.459 | 96,6 | |||

| davon: | |||||

| CDU | 267.964 | 59,1 | 6 | 5 | 7 |

| SPD | 85.670 | 18,9 | 6 | 1 | 2 |

| FDP | 69.271 | 15,3 | 6 | 1 | |

| KPD | 23.873 | 5,3 | 6 | ||

| EVD | 6.681 | 1,5 | 4 | ||

| Summe | 453.459 | 100 | 28 | 6 | 10 |

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 5.984.175 | ||||

| Wähler | 4.851.576 | 81,1 | |||

| Gültige Stimmen | 4727.623 | 97,4 | |||

| davon: | |||||

| CSU | 1.380.448 | 29,2 | 47 | 24 | 24 |

| SPD | 1.075.416 | 22,7 | 47 | 12 | 18 |

| BP | 986.478 | 20,9 | 47 | 11 | 17 |

| WAV | 681.888 | 14,4 | 47 | 12 | |

| FDP | 404.145 | 8,5 | 47 | 7 | |

| KPD | 195.852 | 4,1 | 47 | ||

| Parteilose | 3.396 | 0,1 | 1 | ||

| Summe | 4.727.623 | 100 | 283 | 47 | 78 |

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 379.839 | ||||

| Wähler | 310.980 | 81,9 | |||

| Gültige Stimmen | 303.865 | 97,7 | |||

| davon: | |||||

| SPD | 104.509 | 34,4 | 3 | 3 | 3* |

| DP | 54.569 | 18,0 | 3 | 1 | |

| CDU | 51.290 | 16,9 | 3 | 1 | |

| FDP | 39.228 | 12,9 | 3 | ||

| KPD | 20.530 | 6,8 | 3 | ||

| RSF | 6.446 | 2,1 | 3 | ||

| Einzelbewerber | 27.293 | 9,0 | 3 | ||

| Summe | 303.865 | 100 | 21 | 3 | 5(4)* |

| *) Ein Überhangmandat für SPD, daher fünf statt vier Sitze vergeben. | |||||

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 1.141.214 | ||||

| Wähler | 926.435 | 81,2 | |||

| Gültige Stimmen | 905.444 | 97,7 | |||

| davon: | |||||

| SPD | 358.873 | 39,6 | 8 | 4 | 6 |

| CDU | 178.786 | 19,7 | 4* | 3 | 3 |

| FDP | 143.371 | 15,8 | 4* | 1 | 2 |

| DP | 118.583 | 13,1 | 8 | 1 | |

| KPD | 76.747 | 8,5 | 8 | 1 | |

| RSF | 13.830 | 1,5 | 8 | ||

| DKP/DRP | 10.838 | 1,2 | 8 | ||

| Parteilose | 4.416 | 0,5 | 5 | ||

| Summe | 905.444 | 100 | 53 | 8 | 13 |

| *) Infolge von Absprachen traten CDU und FDP in keinem Hamburger Wahlkreis gegeneinander an. | |||||

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 2.906.239 | ||||

| Wähler | 2.247.390 | 77,3 | |||

| Gültige Stimmen | 2.128.278 | 94,7 | |||

| davon: | |||||

| SPD | 684.042 | 32,1 | 22 | 12 | 13 |

| FDP | 597.081 | 28,1 | 22 | 7 | 12 |

| CDU | 454.437 | 21,4 | 22 | 3 | 9 |

| KPD | 142.539 | 6,7 | 22 | 2 | |

| Parteilose | 250.179 | 11,8 | 23 | ||

| Summe | 2.128.278 | 100 | 111 | 22 | 36 |

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 4.425.610 | ||||

| Wähler | 3.439.964 | 77,7 | |||

| Gültige Stimmen | 3.365.965 | 97,8 | |||

| davon: | |||||

| SPD | 1.125.295 | 33,4 | 34 | 24 | 24 |

| DP | 597.542 | 17,8 | 33 | 5 | 12 |

| CDU | 593.691 | 17,6 | 34 | 4 | 12 |

| DKP/DRP | 273.129 | 8,1 | 32 | 5 | |

| FDP | 252.141 | 7,5 | 33 | 1 | 5 |

| Zentrum | 113.464 | 3,4 | 34 | ||

| KPD | 104.132 | 3,1 | 34 | ||

| RSF | 33.275 | 1,0 | 33 | ||

| Parteilose | 273.296 | 8,1 | 21 | ||

| Summe | 3.365.965 | 100 | 288 | 34 | 58 |

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 8.681.794 | ||||

| Wähler | 6.909.719 | 79,6 | |||

| Gültige Stimmen | 6.726.543 | 97,3 | |||

| davon: | |||||

| CDU | 2.481.523 | 36,9 | 65 | 40 | 43 |

| SPD | 2.109.172 | 31,4 | 66 | 25 | 37 |

| Zentrum | 601.435 | 8,9 | 66 | 10 | |

| FDP | 581.456 | 8,6 | 65 | 1 | 10 |

| KPD | 513.225 | 7,6 | 66 | 9 | |

| RSF | 142.648 | 2,1 | 66 | ||

| DKP/DRP | 117.998 | 1,8 | 61 | ||

| RWVP | 21.931 | 0,3 | 64 | ||

| Parteilose | 157.155 | 2,3 | 35 | ||

| Summe | 6.726.543 | 100 | 554 | 66 | 109 |

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 1.900.797 | ||||

| Wähler | 1.513.756 | 79,6 | |||

| Gültige Stimmen | 1.431.556 | 94,6 | |||

| davon: | |||||

| CDU | 702.125 | 49,0 | 15 | 11 | 13 |

| SPD | 408.905 | 28,6 | 15 | 4 | 7 |

| FDP | 226.625 | 15,8 | 15 | 4 | |

| KPD | 89.026 | 6,2 | 15 | 1 | |

| Parteilose | 4.875 | 0,3 | 1 | ||

| Summe | 1.431.556 | 100 | 61 | 15 | 25 |

| Gegenstand der Nachweisung |

Anzahl/ Stimmen |

% | Direkt- kandi- daten |

Direkt- man- date |

Sitze |

|---|---|---|---|---|---|

| Wahlberechtigte | 1.731.022 | ||||

| Wähler | 1.431.020 | 82,7 | |||

| Gültige Stimmen | 1.397.671 | 97,7 | |||

| davon: | |||||

| CDU | 428.956 | 30,7 | 13* | 7 | 8 |

| SPD | 413.257 | 29,6 | 14 | 6 | 8 |

| DP | 169.240 | 12,1 | 13* | 3 | |

| FDP | 103.492 | 7,4 | 13* | 2 | |

| SSW | 75.388 | 5,4 | 6 | 1 | |

| KPD | 43.744 | 3,1 | 14 | ||

| DKP/DRP | 27.066 | 1,9 | 13* | ||

| RSF | 18.122 | 1,3 | 14 | ||

| Zentrum | 12.606 | 0,9 | 13* | ||

| Parteilose | 105.800 | 7,6 | 5 | 1 | 1* |

| Summe | 1.397.671 | 100 | 118 | 14 | 23 |

| *) CDU, FDP, DP, DKP/DRP und Zentrum kandidierten nicht im Wahlkreis Flensburg und unterstützten den siegreichen Parteilosen Eduard Edert, um einen Sieg des SSW zu verhindern. | |||||

Folgen

Der Bundestag konstituierte sich am 7. September 1949.[5]

Obwohl große Teile der CDU eine Koalition mit der SPD befürworteten, konnte Konrad Adenauer eine Koalition mit der FDP durchsetzen, in die zur Erreichung der absoluten Mehrheit auch die DP aufgenommen wurde. Adenauer kam dabei zugute, dass der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher seine Partei gegen innerparteiliche Widerstände auf eine Oppositionsrolle festlegte. Teil des Koalitionsabkommens war Theodor Heuss' Wahl zum Bundespräsidenten am 12. September. Am 15. September wurde Adenauer mit 202 Stimmen bei 142 Nein-Stimmen und 44 Enthaltungen zum Bundeskanzler gewählt, er erhielt exakt die zur Erreichung der absoluten Mehrheit erforderliche Stimmenzahl.[6]

Die Koalitionsregierung aus CDU/CSU, FDP und DP blieb die volle Wahlperiode bis 1953 im Amt.

Nachwahlen während der Wahlperiode

Bis 1952 fand beim Ausscheiden eines im Wahlkreis direkt gewählten Abgeordneten eine Nachwahl im Wahlkreis statt.[7] Es gab insgesamt 14 Nachwahlen. In drei Fällen gewann dabei der Kandidat einer anderen Partei. Zweimal verlor die SPD und einmal die FDP einen Sitz.

Durch Gesetz vom 8. Januar 1953 wurden Nachwahlen abgeschafft in den Fällen, in denen der Abgeordnete für eine Partei gewählt worden war, rückwirkend „auch für Nachwahlen, deren Voraussetzungen in der Zeit vom 1. Oktober 1952 bis zum Inkrafttreten eingetreten sind“.[8] Fortan wurde auch der Sitz eines ausscheidenden Wahlkreisabgeordneten über die Landesliste seiner Partei neu besetzt.[9]

| Nachwahl | Wahlkreis | bisher gewählter MdB | Grund der Nachwahl | neu gewählter MdB |

|---|---|---|---|---|

| 14.05.1950 | 29 Kulmbach | Friedrich Schönauer (SPD) | Tod des MdB am 2. April 1950 | Johannes Semler (CSU) |

| 19.11.1950 | 63 Arnsberg – Soest | Heinrich Lübke (CDU) | Landesminister, am 29. September 1950 ausgeschieden | Ernst Majonica (CDU) |

| 11.03.1951 | 2 Kassel | Georg-August Zinn (SPD) | Ministerpräsident, am 21. Januar 1951 ausgeschieden | Ludwig Preller (SPD) |

| 15.04.1951 | 1 Hofgeismar – Waldeck – Wolfhagen | Karl Rüdiger (FDP) | Tod des MdB am 20. Februar 1951 | Hans Merten (SPD) |

| 06.05.1951 | 18 Hannover-Nord | Bruno Leddin (SPD) | Tod des MdB am 25. März 1951 | Egon Franke (SPD) |

| 27.05.1951 | 44 Donauwörth | Martin Loibl (CSU) | Tod des MdB am 16. April 1951 | Wilhelm Niklas (CSU) |

| 23.09.1951 | 12 Neustadt an der Weinstraße | Ernst Roth (SPD) | Tod des MdB am 14. Mai 1951 | Willy Odenthal (SPD) |

| 02.12.1951 | 33 Nürnberg – Fürth | Wilhelm Fischer (SPD) | Tod des MdB am 21. Oktober 1951 | Johann Segitz (SPD) |

| 16.03.1952 | 31 Harz | Hermann Stopperich (SPD) | Tod des MdB am 6. Januar 1952 | Hans-Joachim Fricke (DP) |

| 30.03.1952 | 4 Heilbronn | Georg Kohl (FDP) | Tod des MdB am 31. Januar 1952 | Adolf Mauk (FDP) |

| 04.05.1952 | 11 Friedberg – Büdingen | Wilhelm Knothe (SPD) | Tod des MdB am 20. Februar 1952 | Kurt Moosdorf (SPD) |

| 04.05.1952 | 10 Segeberg – Neumünster | Carl Schröter (CDU) | Tod des MdB am 25. Februar 1952 | Walter Bartram (CDU) |

| 18.05.1952 | 3 Bremerhaven – Bremen-Nord | Bernhard Lohmüller (SPD) | Tod des MdB am 2. März 1952 | Philipp Wehr (SPD) |

| 09.11.1952 | 19 Hannover-Süd | Kurt Schumacher (SPD) | Tod des MdB am 20. August 1952 | Ernst Winter (SPD) |

Weblinks

- Ergebnisse der Wahl zum 1. Deutschen Bundestag am 14. August 1949 beim Statistischen Bundesamt

- Ergebnis der Bundestagswahl, nach Ländern aufgeschlüsselt

- Nach zwei Jahren Kampf (Der Spiegel #34/1949 vom 18. August 1949, S. 5)

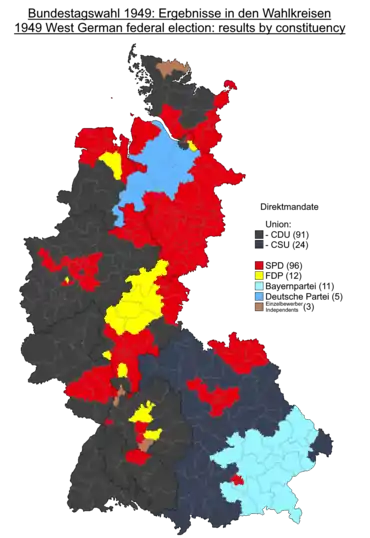

- Karte zu den Ergebnissen nach Wahlkreisen

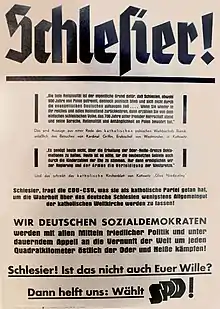

- SPD Wahlaufruf (PDF; 209 kB)

- CSU Wahlaufruf (PDF; 8,6 MB)

- Hessische Plakate zur Bundestagswahl

Einzelnachweise

- Bundeswahlleiter: Bundestagswahl 1949

- BGBl. S. 21

- Gerhard A. Ritter/Merith Niehuss: Wahlen in Deutschland 1946–1991, S. 83/84

- Claus A. Fischer (Hrsg.): Wahlhandbuch für die Bundesrepublik Deutschland. Daten zu Bundestags-, Landtags- und Europawahlen in der Bundesrepublik Deutschland, in den Ländern und in den Kreisen 1946–1989. 1. Halbband.

- Erste Bundestagssitzung am 7. September 1949 Plenarprotokoll

- Dritte Bundestagssitzung am 15. September 1949 Plenarprotokoll; Hans-Peter Schwarz: Adenauer - Der Aufstieg: 1876–1952, S. 619–630

- § 15 Wahlgesetz zum ersten Bundestag und zur ersten Bundesversammlung der Bundesrepublik Deutschland vom 15. Juni 1949 (BGBl. S. 21)

- Wahlrechtslexikon. Nachwahlen zum 1. Deutschen Bundestag bis 1952. In: wahlrecht.de. von Martin Fehndrich, abgerufen am 25. September 2021.

- Gesetz vom 8. Januar 1953 (BGBl. I S. 2)