Union (deutsche Politik)

Union oder Unionsparteien ist in Deutschland die Bezeichnung für die beiden Schwesterparteien CDU und CSU als Gesamtes. Im Deutschen Bundestag bilden sie eine gemeinsame Fraktion, die CDU/CSU-Bundestagsfraktion, auch Unionsfraktion genannt.

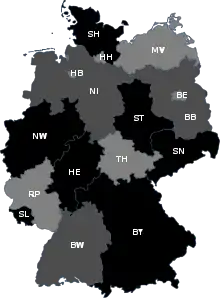

Die beiden Parteien sind finanziell, organisatorisch und programmatisch rechtlich völlig getrennt. Die CSU existiert nur in Bayern, die CDU nur in den übrigen Bundesländern.[1] Dennoch gibt es gemeinsame (bundesweite) Organisationen, etwa die Junge Union.

Programmatische Unterschiede zwischen der CDU und CSU liegen hauptsächlich darin, dass die CSU in der Innen-, Rechts- und Gesellschaftspolitik konservativer und in der Wirtschafts- und Sozialpolitik sozialer ist.[2][3]

Trennendes und Gemeinsames

CDU und CSU sind zwei eigenständige Parteien. Die CDU verfügt über 17 Landesverbände in 15 Ländern (in Niedersachsen gibt es drei Landesverbände), allerdings über keinen Landesverband in Bayern. Die CSU hat hingegen keinen Landesverband außerhalb Bayerns. Entsprechend sieht es mit den Parteigliederungen auf kommunaler Ebene aus. Bei Kommunal- und Landtagswahlen tritt die CDU in den 15 Ländern mit den jeweiligen CDU-Kandidaten an, die CSU stellt Kandidaten nur in Bayern auf. Die Unionspolitiker Christian Schuchardt (Würzburg) und Oliver Junk (Goslar) sind oder waren jeweils in abweichender Partei Mitglied.

Auch auf Bundesebene sind die Parteien als solche organisatorisch voneinander getrennt: Die Bundespartei CDU gibt es nur mit Bezug auf die 15 Länder. Folglich reicht die CDU bei Bundestags- und Europawahlen nur Landeslisten in den 15 Ländern ein, die CSU nur in Bayern.

Differenzierter sieht es bei der Durchführung des Wahlkampfes auf Bundesebene aus. CDU und CSU verkünden stets einen gemeinsamen Spitzenkandidaten (für den Bundestag: Kanzlerkandidaten). Meistens, aber nicht immer, gab es auch ein gemeinsames Wahlprogramm beider Parteien. Durch ein eigenes Wahlprogramm kann die CSU ihre Unabhängigkeit betonen, vor allem, wenn es personelle oder programmatische Meinungsverschiedenheiten mit der CDU gibt. Ebenso ist die CSU frei darin, ob sie CDU-Kandidaten zu bayerischen Wahlveranstaltungen einlädt oder CDU-Gesichter auf ihren CSU-Plakaten zeigt.

In Organen auf Bundesebene bzw. auf europäischer Ebene treten die Parteien stets gemeinsam auf. Im Bundestag bilden CDU und CSU zusammen eine Fraktion, im Europäischen Parlament zusammen eine CDU/CSU-Landesgruppe. CDU und CSU führen gemeinsam Koalitionsverhandlungen und beteiligen sich gemeinsam an Bundesregierungen: Gibt es CDU-Minister, gibt es auch CSU-Minister.

Die Union und Franz Josef Strauß

Die Bindung zwischen CDU und CSU war keineswegs immer fest: Zu Zeiten des CSU-Parteivorsitzenden Franz Josef Strauß kam es 1976 zum Kreuther Trennungsbeschluss der CSU, die seit 1949 bestehende gemeinsame Fraktion im 8. Bundestag aufzulösen. Ziel der CSU war es, mehr Redezeit im Parlament zu erhalten.

Bereits in den Jahren zuvor hatten sich in den deutschen Ländern außerhalb Bayerns „Freundeskreise der CSU“ gebildet, die sich u. a. zur Aktionsgemeinschaft Vierte Partei (AVP) entwickelten. Die Unterstützung für die AVP wurde aber von der CSU auf Drängen der CDU wieder aufgegeben. Die AVP zog drei Wochen vor der Bundestagswahl 1976 ihre Kandidatur wieder zurück. Nach der Wahl drohte Strauß, motiviert durch ein schlechtes Abschneiden der CDU und ein Ergebnis von 60 % für die CSU in Bayern, wieder mit der Gründung einer „Vierten Partei“. Diesen Gedanken ließ er aber fallen, nachdem die CDU mit ihrem Antreten in Bayern drohte.

Mitte 1979 wurde die Wahl eines Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl 1980 zur nächsten Zerreißprobe für die Union. Strauß ernannte sich im Mai zum Kandidaten, während die CDU wenig später Ernst Albrecht zum Kandidaten kürte. Eine Abstimmung am 2. Juli 1979 gab Strauß eine knappe Mehrheit, er hatte wieder einmal mit der „Vierten Partei“ gedroht.

Die Union nach 1980

Die Wahl 1980 ging für die Unionsparteien verloren; viele Wähler waren zur FDP gewechselt. Für Strauß bedeutete dies das Ende seiner bundespolitischen Ambitionen. Für den Oppositionsführer der CDU Helmut Kohl war dies dagegen die Chance zur eigenen bundespolitischen Etablierung. Er näherte die Union der FDP an und kam schließlich 1982, nach dem FDP-Ausstieg aus der Koalition mit der SPD, durch ein Misstrauensvotum in das Amt des Bundeskanzlers.

Die Unionsparteien gewannen die folgenden vier Bundestagswahlen, 1983, 1987, 1990 und 1994. Bei der Wahl 1998, nach sechzehn Jahren Regierung, gingen CDU, CSU und FDP bis zur Bundestagswahl 2005 in die Opposition. Im Jahr 2002 unterstützte die Union wieder einen CSU-Kanzlerkandidaten, den bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber.

Von 2005 bis 2021 führte Angela Merkel (CDU) die jeweiligen Bundesregierungen als Bundeskanzlerin an. 2005 bis 2009 bildeten die Unionsparteien mit der SPD eine Große Koalition, während sie im 17. Bundestag wieder mit der FDP eine Koalition eingingen. Nach der Bundestagswahl 2013 und der Wahl 2017 ging die Union erneut eine Koalition mit der SPD ein. Wegen Meinungsverschiedenheiten zur Flüchtlingskrise 2015/2016 kam es wieder zu Diskussionen über eine bundesweite Ausdehnung der CSU (vor allem 2016 und 2018).

Im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 versuchte der CSU-Vorsitzende Markus Söder, von der Union als Kanzlerkandidat aufgestellt zu werden. Die CDU-Bundesspitze bestand allerdings auf den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet.

Gemeinsame Bundestagswahlergebnisse

.svg.png.webp)

| Gemeinsame Bundestagswahlergebnisse[4] | ||||

|---|---|---|---|---|

| Jahr | Stimmenanzahl | Stimmenanteil | Sitze | Kanzlerkandidat |

| 1949 | 7.359.084 | 31,0 % | 139 | Konrad Adenauer |

| 1953 | 12.443.981 | 45,2 % | 249 | Konrad Adenauer |

| 1957 | 15.008.339 | 50,2 % | 277 | Konrad Adenauer |

| 1961 | 14.298.372 | 45,3 % | 251 | Konrad Adenauer |

| 1965 | 15.524.068 | 47,6 % | 251 | Ludwig Erhard |

| 1969 | 15.195.187 | 46,1 % | 250 | Kurt Georg Kiesinger |

| 1972 | 16.806.020 | 44,9 % | 234 | Rainer Barzel |

| 1976 | 18.394.801 | 48,6 % | 254 | Helmut Kohl |

| 1980 | 16.897.659 | 44,5 % | 237 | Franz Josef Strauß (CSU) |

| 1983 | 18.998.545 | 48,8 % | 255 | Helmut Kohl |

| 1987 | 16.761.572 | 44,3 % | 234 | Helmut Kohl |

| 1990 | 20.358.096 | 43,8 % | 319 | Helmut Kohl |

| 1994 | 19.517.156 | 41,4 % | 294 | Helmut Kohl |

| 1998 | 17.329.388 | 35,1 % | 245 | Helmut Kohl |

| 2002 | 18.482.641 | 38,5 % | 248 | Edmund Stoiber (CSU) |

| 2005 | 16.631.049 | 35,2 % | 226 | Angela Merkel |

| 2009 | 14.658.515 | 33,8 % | 239 | Angela Merkel |

| 2013[5] | 18.165.446 | 41,5 % | 311 | Angela Merkel |

| 2017[6][7] | 15.317.344 | 32,9 % | 246 | Angela Merkel |

| 2021 | 11.178.298 | 24,1 % | 197 | Armin Laschet |

Literatur

- Jochen Blind: Das Heimspiel der „Europa-Parteien“? Die Europawahlkämpfe der Union von 1979 bis 2009 (= Research). Springer VS, Wiesbaden 2012, ISBN 978-3-531-19354-0.

- Hans-Peter Schwarz (Hrsg.): Die Fraktion als Machtfaktor. CDU/CSU im Deutschen Bundestag 1949 bis heute. Pantheon, München 2009, ISBN 978-3-570-55107-3 (Rezension).

Einzelnachweise

- Partei und Fraktion – Aufgaben und Unterschiede

- Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands

- Grundsatzprogramm der CSU in Bayern Satzung (PDF)

- Ergebnisse der Bundestagswahlen. In: wahlrecht.de. Abgerufen am 24. September 2017.

- Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl am 22. September 2013, wahlrecht.de. Abgerufen am 26. September 2017.

- Bundestagswahl 2017: Endgültiges Ergebnis. 12. Oktober 2017, abgerufen am 2. Mai 2021.

- Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 – Heft 3 – Endgültige Ergebnisse nach Wahlkreisen. (pdf) Oktober 2017, S. 9, abgerufen am 2. Mai 2021.