Łeba

Łeba [ˈwɛba] (deutsch Leba) ist eine Kleinstadt und ein Badeort im Powiat Lęborski der polnischen Woiwodschaft Pommern.

| Łeba | |||

|---|---|---|---|

|

| ||

| Basisdaten | |||

| Staat: | Polen | ||

| Woiwodschaft: | Pommern | ||

| Powiat: | Lębork | ||

| Fläche: | 14,80 km² | ||

| Geographische Lage: | 54° 46′ N, 17° 33′ O | ||

| Höhe: | 0 m n.p.m. | ||

| Einwohner: | 3541 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Postleitzahl: | 84-360 | ||

| Telefonvorwahl: | (+48) 59 | ||

| Kfz-Kennzeichen: | GLE | ||

| Wirtschaft und Verkehr | |||

| Straße: | DW 214: Warlubie–Kościerzyna–Lębork–Łeba | ||

| Eisenbahn: | PKP-Linie 229: (Pruszcz Gdański–Kartuzy–) Lębork–Łeba | ||

| Nächster int. Flughafen: | Danzig | ||

| Gmina | |||

| Gminatyp: | Stadtgemeinde | ||

| Einwohner: | 3541 (31. Dez. 2020)[1] | ||

| Gemeindenummer (GUS): | 2208021 | ||

| Verwaltung (Stand: 2011) | |||

| Bürgermeister: | Andrzej Strzechmiński | ||

| Adresse: | ul. Kościuszki 90 84-360 Łeba | ||

| Webpräsenz: | www.leba.eu | ||

Geographische Lage

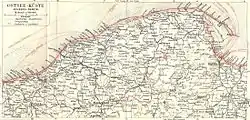

Die Stadt liegt im östlichen Hinterpommern an der Mündung des Flusses Leba in die Ostsee, am Rande des Slowinzischen Nationalparks, etwa fünfzig Kilometer nordöstlich der Stadt Stolp.

Luftbild der Stadt Leba an der Ostseeküste |

Geschichte

Im 11. Jahrhundert befand sich eine Fischersiedlung der slawischen Pomoranen an der Mündung des Flusses Leba, Lebsko, Lepzky oder Lebemünde genannt.[4] Lebe oder Leve hat im Wendischen die Bedeutung von Wald.[5] Damals stand das Dorf noch etwa zwei Kilometer westlich der heutigen Flussmündung. Erste Überlieferungen über die Siedlung Lebamünde stammen aus dem Jahr 1282. Im Laufe der Zeit änderte sich der Ortsname mehrfach. Ältere Namensformen sind Levemunde und Lebamünde. Auf dem Stadtsiegel-Abdruck, mit dem die Stadtväter 1440 den Bündnisbrief des Preußischen Bundes versahen, lautet der Ortsname Lebemunde.[2] Im 16. Jahrhundert setzte sich schließlich der Ortsname Leba durch.

Als Teil des Lauenburger Landes gehörte der Ort ursprünglich zu Pommerellen. Nach dem Aussterben des pommerellischen Herrscherhauses der Samboriden 1294 und den anschließenden Auseinandersetzungen kam Pommerellen, und damit auch Leba, 1308 an den Deutschen Orden. Noch unter dem Namen Lebamünde wurde dem Ort 1357 durch den Danziger Deutschordens-Komtur Wilhelm von Baldersheim mit Genehmigung des Hochmeisters Winrich von Kniprode das Stadtrecht nach Kulmer Recht verliehen, das später in Lübisches Recht geändert wurde.[6] Leba war eine offene Stadt, die keine Stadtmauer und keine Tore hatte. Das Stadtwappen, das einen Fischgreifen zeigt, der am Fuß des schwarzen Kreuzes des Deutschen Ordens liegt, wurde 1360 ebenfalls vom Orden verliehen.

Die weitere Entwicklung der Stadt führte zum Ausbau eines Fischereihafens und zur Etablierung als Holzhandelsplatz.[7]

1455 setzte sich Herzog Erich II. von Pommern in den Besitz des Lauenburger Landes, was nach dem Zweiten Frieden von Thorn von 1466 bestätigt wurde. Nach dem Aussterben des pommerschen Herrscherhauses der Greifen 1637 kam das Lauenburger Land für einige Jahre an Polen, doch schon 1657 wurde Brandenburg im Vertrag von Bromberg mit Lauenburg belehnt. Leba blieb nun bis 1945 bei Brandenburg-Preußen.

Leba erlitt jahrhundertelang schwere Zerstörungen durch Sturmfluten, so 1497 und 1558, durch die die Flussmündung weiter nach Osten verlagert wurde. Gleichzeitig wurde die Stadt durch vorrückende Wanderdünen bedroht. Daher wurde 1570 die Stadt weiter landeinwärts verlegt. Die alte Nikolaikirche, von der heute nur noch ein Mauerfragment existiert, wurde zunächst weiter genutzt, bis 1592 im Zentrum der verlegten Stadt eine neue Kirche fertiggestellt wurde. Am 18. und 19. September 1612 machte der bekannte Kartograph Eilhard Lubinus während einer Rundreise durch Hinterpommern Station in Leba und wurde vom Bürgermeister und einigen Ratsleuten begrüßt.[8]

In den Jahren 1682, 1688, 1717 und 1774 wurde Leba von verheerenden Feuersbrünsten heimgesucht.[9] Am 4. März 1779 wurde Leba von Hochwasser bedroht, und der zuvor geschaffene Verbindungskanal zwischen Lebasee und Ostsee wurde gefährlich weit aufgerissen, so dass es ratsam erschien, ihn vorsorglich wieder ganz zu verstopfen.[10]

Im 19. Jahrhundert wurde auf Befehl des preußischen Königs mit dem Bau eines großen Hafens begonnen.[11] Im Zuge des Hafenbaus wurde ein 34 Meter breiter Kanal zwischen dem Lebasee und der Ostsee gegraben. Dadurch wurde Leba zu einem bedeutenden Umschlagplatz für Salz und Holz, später für landwirtschaftliche Erzeugnisse. 1862 wurde die Stadt zum Ostseebad, dessen Kurmittel auch Moorbäder mit einschlossen. Als die Stadt 1899 an die Bahnlinie Lauenburg – Leba angeschlossen wurde, nahm die Industrie einen großen Aufschwung. Zur Jahrhundertwende zählte man zwölf Räuchereien, zwei Konservenfabriken und ein Sägewerk, eine Kistenfabrik und eine Molkerei. Neben der Fischerei wurde Handel mit Mastvieh betrieben. Leba hatte eine evangelische Kirche, ein Strandamt und eine Rettungsstation für Schiffbrüchige. Am 18. Mai 1866 wurde von Leba aus die Besatzung des preußischen Schoners Stolper Packet gerettet.[12] Um 1900 wurde auf den Dünen vor der Stadt das Hotel Kurhaus Leba mit 40 Gästezimmern errichtet.[13] 1921 wählte der expressionistische Maler Max Pechstein Leba zu seinem Domizil. 1930 nahm eine Segelflugschule ihren Betrieb auf. Bis 1945 lag die Stadt im Landkreis Lauenburg.

Im Zweiten Weltkrieg befand sich westlich von Leba die Raketenerprobungsstelle Rumbke zur Erprobung weitreichender Waffensysteme. Auf diesem Areal wurden zwischen 1941 und 1945 die deutschen Raketen Rheinbote und Rheintochter zu Versuchszwecken gestartet. Hier befand sich auch die Gegenmeßstelle für die vom Prüfstand VII der Heeresversuchsanstalt Peenemünde gestarteten V2/A4-Raketen. Von dort bis hierher waren es 250 km, der damaligen Maximalschußweite der A4.

Gegen Kriegsende wurde Leba am 10. März 1945 von der Roten Armee eingenommen. Die Stadt wurde kurz darauf unter polnische Verwaltung gestellt. Es setzte nun die Zuwanderung polnischer und ukrainischer Zivilisten ein, die vorwiegend aus Gebieten östlich der Curzon-Linie kamen, die seit dem Ersten Weltkrieg zu Polen gehört hatten. Für den Ortsnamen wurde die polnische Schreibweise Łeba eingeführt. In der darauf folgenden Zeit wurden die Einwohner von der örtlichen polnischen Verwaltungsbehörde vertrieben.

Zwischen 1963 und 1973 erfolgte von der Erprobungsstelle Rumbke/Leba der Start von 33 polnischen Höhenforschungsraketen des Typs Meteor. Das Testgelände wird museal erhalten.

Wanderdünen

In der Nähe von Łeba befinden sich ausgedehnte Wanderdünen (Góry Białe), die in der Lontzkedüne, 9 Kilometer westlich von Leba auf einer schmalen Nehrung zwischen dem Lebasee und der Ostsee gelegen, eine Höhe von 42 m erreichen. Westlich vom Lebasee erheben sich die so genannten Kleinen Wollsäcke, mit bis zu 56 Metern Höhe die höchsten Dünen Hinterpommerns. Östlich vom Lebasee befinden sich die Großen Wollsäcke, bis zu 45 Meter hohe Dünen mit 23 Meter hoher Bake. Das Verhalten der pommerschen Wanderdünen war zwischen den beiden Weltkriegen von dem Greifswalder Geologen Wilhelm Hartnack untersucht worden.[14][15]

Bevölkerungsentwicklung

| Jahr | Einwohner | Anmerkungen |

|---|---|---|

| 1782 | 503 | keine Juden[16] |

| 1794 | 526 | keine Juden[16] |

| 1812 | 707 | davon vier Katholiken und 16 Juden[16] |

| 1816 | 699 | davon zwei Katholiken und zwölf Juden[16] |

| 1831 | 806 | davon sieben Katholiken und zwei Juden[16] |

| 1843 | 948 | davon vier Katholiken und zwei Juden[16] |

| 1852 | 1.093 | davon sieben Katholiken und acht Juden[16] |

| 1861 | 1.236 | davon sieben Katholiken und acht Juden[16] |

| 1867 | 1.860 | [17] |

| 1871 | 2.025 | davon 1.975 Evangelische, acht Katholiken, zwölf sonstige Christen und 17 Juden[17] |

| 1900 | 1.966 | [18] |

| 1925 | 2.332 | davon 2.244 Evangelische, 15 Katholiken und fünf Juden[19] |

| 1933 | 3.512 | [20] |

| 1939 | 2.846 | [21] |

| 1978 | 3.649 | [21] |

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter der Stadt

- Martin Weiher (1512–1556), Bischof des Bistums Cammin

Weitere Persönlichkeiten, die mit der Stadt in Verbindung stehen

- Max Pechstein (1881–1955), expressionistischer Maler

Sehenswürdigkeiten

- Wanderdünen (Góry Białe) mit der Lontzkedüne (Łącka Góra) und den Kleinen Wollsäcken sowie den Großen Wollsäcken

- Mauerfragment der Nikolaikirche westlich der Stadt auf dem Weg zum Strand

- Fischerkirche von 1683, hier befindet sich ein Gemälde von Max Pechstein

- Fischerkaten aus dem 19. Jahrhundert in der ulica Kościuszki

- Schlösschen an der ulica Sosnowa, ehemaliges Kurhaus aus dem 19. Jahrhundert, heute Hotel Neptun

- Ehemalige Raketenerprobungsstelle (Wyrzutnia Rakiet) östlich von Rumbke, heute ausgedehntes Museumsgelände

- Der Fischereihafen

Westlich der Stadt befindet sich der Slowinzische Nationalpark.

Hafenbecken bei Nacht

Hafenbecken bei Nacht Der östliche Strand während der Hochsaison

Der östliche Strand während der Hochsaison Raketenprüfstelle Rumbke/Leba vorne Rampe mit „Rheintochter“ hinten rechts „Rheinbote“

Raketenprüfstelle Rumbke/Leba vorne Rampe mit „Rheintochter“ hinten rechts „Rheinbote“ Raketenmeßstelle Rumbke/Leba für V2/A4 von Peenemünde

Raketenmeßstelle Rumbke/Leba für V2/A4 von Peenemünde Raketenprüfstelle Rumbke/Leba Rekonstruktion

Raketenprüfstelle Rumbke/Leba Rekonstruktion Raketenprüfstelle Rumbke/Leba Leitbunker

Raketenprüfstelle Rumbke/Leba Leitbunker Bei den Dünen von Leba

Bei den Dünen von Leba

Verkehr

Łeba ist sowohl über die Landstraße 214 als auch über die Bahnstrecke Pruszcz Gdański–Łeba mit der nächsten größeren Stadt Lębork verbunden. Im Sommer verkehren (Stand 2017) direkte Nachtzüge vom und nach dem Süden Polens.

Literatur

- Ludwig Wilhelm Brüggemann: Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preußischen Herzoghtums Vor- und Hinter-Pommern. II. Teil, 2. Band, Stettin 1784, S. 1044–1048.

- Friedrich von Restorff: Topographische Beschreibung der Provinz Pommern mit einer statistischen Uebersicht. Berlin/Stettin 1827, S. 284–285.

- Gustav Kratz: Die Städte der Provinz Pommern – Abriß ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden. Berlin 1865 (Nachdruck 1996 durch Sändig Reprint Verlag, Vaduz, ISBN 3-253-02734-1), S. 252–254 (Volltext).

Weblinks

- Die Stadt Leba im ehemaligen Kreis Lauenburg in Pommern (Gunthard Stübs und Pommersche Forschungsgemeinschaft, 2011).

- Historischer Stadtplan, gezeichnet 1922 (PDF; 1,7 MB)

- Raketenstarts bei Leba in der Encyclopedia Astronautica (englisch)

- Website der Stadt Łeba (polnisch)

- Bund der Lebaer

Einzelnachweise

- Population. Size and Structure by Territorial Division. As of December 31, 2020. Główny Urząd Statystyczny (GUS) (PDF-Dateien; 0,72 MB), abgerufen am 12. Juni 2021.

- Friedrich August Voßberg: Geschichte der Preußischen Münzen und Siegel von frühester Zeit bis zum Ende der Herrschaft des Deutschen Ordens. Berlin 1843, S. 44.

- Vgl. zum Beispiel Wilhelm Hartnack: Die Küste Hinterpommerns unter besonderer Berücksichtigung der Morphologie. Geographische Gesellschaft, Greifswald 1926, Abbildung 74.

- Christian Friedrich Wutstrack: Nachtrag zu der Kurzen historisch-geographisch-statistischen Beschreibung des Königlich-Preußischen Herzogtums Vor- und Hinterpommern. Stettin 1795, S. 266 ff..

- Christian Friedrich Wutstrack (Hrsg.): Kurze historisch-geographisch-statistische Beschreibung des Königlich-Preußischen Herzogtums Vor- und Hinterpommern. Stettin 1793, S. 729, Anmerkung 950.

- Gustav Kratz: Die Städte der Provinz Pommern – Abriß ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden. Berlin 1865 (Nachdruck 1996 durch Sändig Reprint Verlag, Vaduz, ISBN 3-253-02734-1), S. 254 (Volltext)

- Ludwig Wilhelm Brüggemann: Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königlich-Preußischen Herzogtums Vor und Hinterpommern: II. Teil, 2. Band, Stettin 1784, S. 1044–1048.

- Lubins Reise durch Ostpommern im Jahr 1612. In: Baltische Studien, AF, Band 14, Nr. 1, Stettin 1850, S. 1–25.

- Johann Georg Krünitz (Hrsg.): Ökonomische Enzyklopädie, oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft in alphabetischer Ordnung. Band 66, Brünn 1797, S. 669–677.

- Globus – Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde (Karl Andree, Hrsg.). Band 7, Bibliographisches Institut, Hildburghausen 1865, S. 285, rechte Spalte oben.

- Vgl. zum Beispiel v. Strantz und Sassenhagen (Bürgermeister): Der Hafenbau von Leba. In: Globus. Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Volkskunde. 8. Band, Hildburghausen 1865, S. 155–156.

- Hansa. Zeitschrift für Seewesen. Organ der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Hamburg, den 31. März 1867, Band 4, Nr. 85, S. 680, linke Spalte oben.

- Meyers Reisebücher: Ostseebäder und Städte der Ostseeküste. 4. Auflage, Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien 1910, S. 153.

- Wilhelm Hartnack: Wanderdünen Pommerns – Ihre Form und Entstehung, Greifswald 1925 (112 Seiten).Wanderdünen Pommerns – Ihre Form und Entstehung, Greifswald 1925 (112 Seiten).

- Wilhelm Hartnack: Zur Entstehung und Entwicklung der Wanderdünen an der deutschen Ostseeküste – Eine vergleichende Wanderdünenstudie. Leipzig 1931 (43 Seiten).

- Gustav Kratz: Die Städte der Provinz Pommern – Abriß ihrer Geschichte, zumeist nach Urkunden. Berlin 1865, S. 254.

- Königl. Preußisches Statistisches Bureau: Die Gemeinden und Gutsbezirke der Provinz Pommern und ihre Bevölkerung. Berlin 1874, S. 164–165, Nr. 2.

- Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage, 12. Band, Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien 1908, S. 277.

- http://stadt.leba.kreis-lauenburg.de/

- Michael Rademacher: Lauenburg_p. Online-Material zur Dissertation. In: treemagic.org. 2006.

- Johannes Hinz: Pommern. Wegweiser durch ein unvergessenes Land. Flechsig-Buchvertrieb, Würzburg 2002, ISBN 3-88189-439-X, S. 211.

- Meyers Reisebücher: Ostseebäder und Städte der Ostseeküste. 4. Auflage, Bibliographische Institut, Leipzig und Wien 1910, S. 153.

- Meyers Reisebücher: Deutsche Ostseeküste. Teil II: Rügen und die pommersche Küste mit ihrem Hinterland. 2. Auflage, Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien 1924, S. 199.

- Der Große Brockhaus. 15. Auflage, 11. Band, Leipzig 1932, S. 203