Stadtmauer (Nürnberg)

Die Stadtmauer ist eines der bedeutenden Kunst- und Baudenkmäler der Stadt Nürnberg. Im Norden ist die weitläufige Burganlage voll in die Befestigung integriert.

In seiner langen Geschichte wurde Nürnberg nur einmal mit militärischen Mitteln eingenommen: im April 1945 bei der Schlacht um Nürnberg von der 7. US-Armee. Dass dies vorher nie geschehen war, ist nicht zuletzt auf die im Mittelalter als unüberwindlich geltende Stadtbefestigung, die eine Länge von rund fünf Kilometern aufweist,[1] zurückzuführen.

Die vorletzte Stadtmauer

Die ersten Befestigungen werden bereits für das 11. Jahrhundert angenommen.[2] Im 13. Jahrhundert waren die Stadtteile beiderseits der Pegnitz, die Sebalder und die Lorenzer Siedlung, getrennt befestigt.[3] Davon ist auf der Sebalder Seite neben der Burg und dem Tiergärtnertor im Norden besonders der Laufer Schlagturm im Osten erhalten geblieben. Auf der Lorenzer Seite steht noch der Weiße Turm im Westen der Altstadt.

Reste des alten Stadtgrabens sind an der Grübelstraße (Herrenschießgraben), Peter-Vischer-Straße (Katharinen- und Tiergraben) und Mühlgasse (Klettengraben) erhalten geblieben.

Erst 1320–1325 wurden beide Teile über den Fluss hinweg durch Mauern zusammengeführt:[4] im Westen stehen davon noch der Henkerturm und der Wasserturm, im Osten der Schuldturm auf der Insel Schütt[SL 1] und ein kleinerer Turm, das sogenannte Fraueneisen,[5] auch Weiberschuldturm genannt[6]

Die letzte Stadtmauer

Die letzte Stadtumwallung wurde 1400 geschlossen, war fünf Kilometer lang und bildete ein schiefes Parallelogramm. An ihren vier Eckpunkten wurden vier Tortürme errichtet.

Die Stadtumwallung war gegliedert in die eigentliche Stadtmauer (auch Hohe Mauer genannt), den davor gelegenen, ebenerdigen und 15 Meter breiten Zwinger, die aus dem Graben aufragende Zwingermauer und den Trockengraben. Insgesamt können etwa 130 Graben- und Mauertürme nachgewiesen werden.[2] Der um 1430 im Hinblick auf die Hussitenkriege ausgehobene Graben war durchschnittlich 12 Meter tief und bis zu 20 Meter breit, aber nie mit Wasser gefüllt. 1452 war der Bau des Grabens abgeschlossen. Der Kosten- und Arbeitsaufwand für die Errichtung war immens. Im Jahr 1430 sollen zeitweise etwa 800 Mann am Ausbau der Mauer und des Grabens gearbeitet haben. Allein die Arbeit an der Stützgrabenmauer nahm 26 Jahre in Anspruch. Bei der etwa einstündigen Umrundung des Mauerrings bekommt man noch heute eine gute Vorstellung, welche Massen an Erdreich ausgehoben und wie viele Sandsteine aus den fränkischen Steinbrüchen hergeschafft werden mussten.[7]

Den Zugang zur Stadt ermöglichten sieben Tore:[SL 2] die fünf Haupttore mit dem alten Tiergärtnertor und die vier neuen Tortürme (Laufer Tor, Frauentor, Spittlertor und Neutor) sowie zwei Fußgängerdurchgänge (Hallertürlein am Nordufer der Pegnitz im Westen und Wöhrder Türlein im Osten). Hinzu kam das zur Burg führende Vestnertor. Dort, wo die Pegnitz die Stadt verlässt, wurde sie imposant von der Fronveste von 1489/94 überspannt; im Osten sicherte der Tratzenzwinger mit den drei Türmen den Flusseintritt.[8]

Die Türme der Stadtmauer wurden 1540 umlaufend mit einer Kombination von Farben und Buchstaben benannt[SL 3][9](vgl. auch siebenfarbiges Alphabet): der schwarze Abschnitt beginnt im Norden bei der Burg (Luginsland Schwarz A) und reicht bis zur Insel Schütt im Osten (Turm Schwarz Z). Dort beginnt der blaue Abschnitt mit Blau A und reicht bis Blau X im Süden an der Frauentormauer, wo er mit Rot A in den roten Abschnitt übergeht, der bis Rot Z an der Spittlertormauer im Westen führt, von Grün A fortgesetzt wird und mit Grün O wieder an der Burg endet.[10] Diese alten Bezeichnungen sind an den Türmen zu sehen.

Erweiterungen

Schon vor 1500 wurde damit begonnen, die Befestigung umzubauen und die Zwinger in Kanonenstellungen umzugestalten: Bei der sogenannten Remparierung wurde entweder die Zwingermauer in der Höhe reduziert und der Zwinger aufgeschüttet oder die Zwingermauer mit einer vorgestellten Mauer mit Kanonenstellplätzen verstärkt. Zusätzlich wurden alte Zwingertürme umgebaut oder abgerissen sowie neue Türme und Basteien errichtet. Die Umgestaltung begann beim Ein- und Austritt der Pegnitz und endete bei der Mauer nördlich des Frauentors.[SL 4]

1527 wurde im Nordosten der Küblerzwinger (auch Dürerbastei genannt) und im Südwesten der Tucherzwinger (heute Fürther Tor), jeweils als Rundbastei, errichtet;[SL 5] 1538–45 wurden die Burgbasteien (Vestnertor-, Große und Untere Bastei)[11] im Norden und Westen der Burg erbaut.

1556–64 wurden die vier Tortürme durch den Stadtbaumeister Georg Unger rund ummantelt[12] und erhielten ihr heutiges, beeindruckendes Erscheinungsbild: der Laufertorturm (Laufer Tor im Nordosten), der Frauentorturm (Frauentor im Südosten), der Spittlertorturm (Spittlertor im Südwesten) und der Neutorturm (Neutor im Nordwesten).[13] Unger nahm sich offenbar die Rundtürme des Mailänder Castello Sforzesco zum Vorbild, die Bartolomeo Gadio um 1450 errichtet hatte.[14][15]

1611–14 wurde südlich des Laufer Tores die Zwingermauer erneuert und die Wöhrdertor-Bastei errichtet, die 1871 abgerissen wurde.

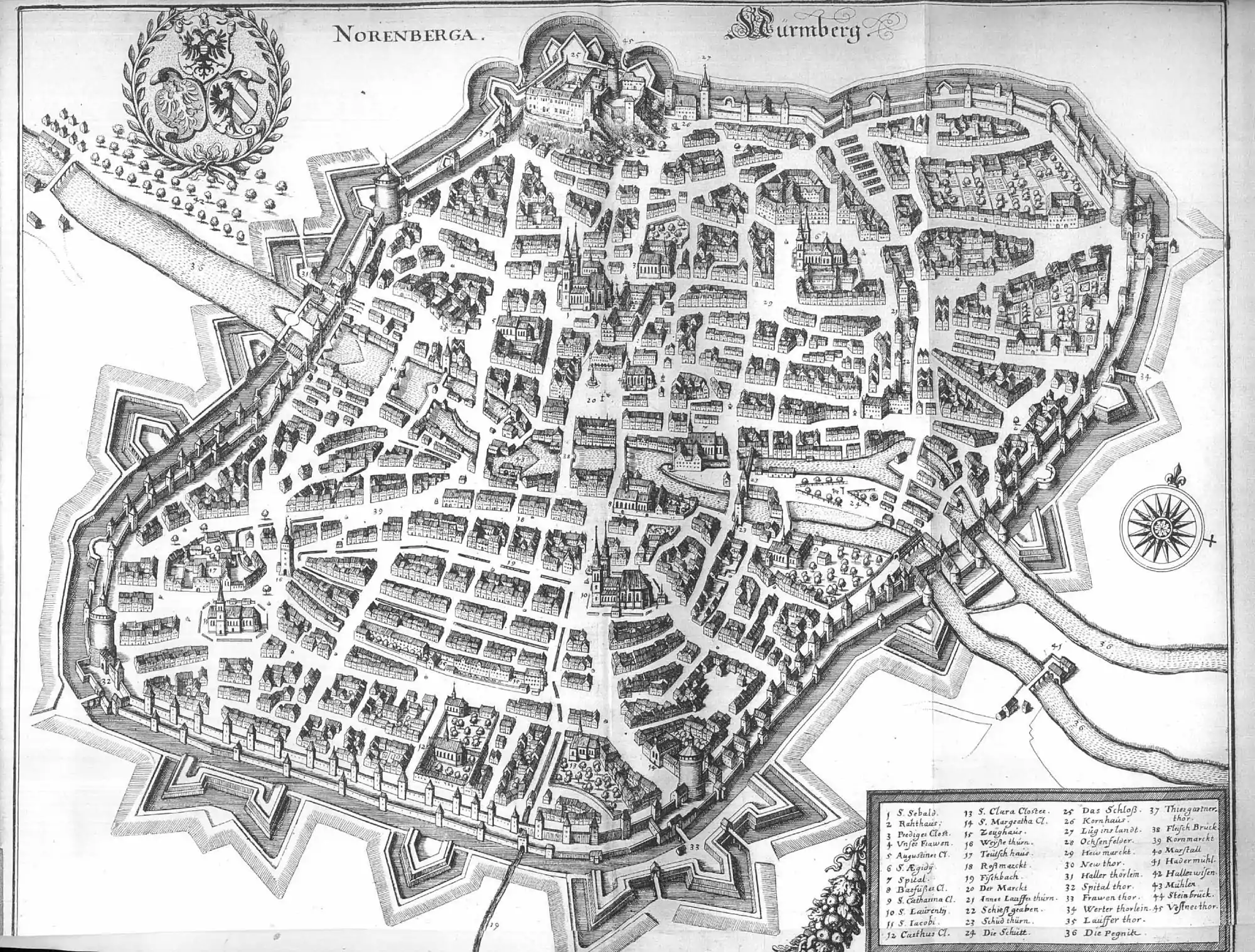

Danach wurde die Stadtmauer kaum mehr dem Stand der Verteidigungstechnik angepasst. Auf den Plänen des Zeichners und Steinmetzes Hans Bien (Bien-Karte[16])[17] kann man den Zustand der Mauer in der Zeit um 1628/32 gut erkennen.[18][19]

Ergänzungen im Dreißigjähriger Krieg

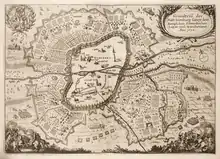

Bereits im Dreißigjährigen Krieg wurde Nürnberg mit seinen damaligen Vororten 1632 (Schlacht an der Alten Veste) weit vor der Stadtmauer von Schanzen wie der Bärenschanze in Gostenhof und den Schwedenschanzen in Wöhrd geschützt.[20] Von Lichtenhof aus liefen die Schanzen und Laufgräben gegen Gostenhof, von da bis an die Pegnitz bei St. Johannis, dann hinter der Burg mit dem der Bastei am Vestnertor bis zum Maxfeld und weiter gegen Wöhrd, wo sie sich mit denen von St. Peter und Lichtenhof vereinigten. Drei schöne starke Bollwerke wurden zwischen dem Spittler- und Frauentor angelegt, zwei vor dem Frauentor; bedeutende Schanzen wurden errichtet, je eine vor Steinbühl auf der Straße nach Schweinau, hinter Steinbühl in der Richtung gegen das Lager, bei St. Wolfgang am Wald an der Straße nach Röthenbach, bei Gleishammer an der Altdorfer Straße und andere mehr. Von Wöhrd aus lief ein Laufgraben gegen den Rechenberg zu, auf dem vier Bollwerke errichtet waren. Alle diese Redouten und Schanzen, die Stadtmauern, runden Türme und Basteien, die Bastionen am Ein- und Ausfluss der Pegnitz, das Ravelin und Hornwerk zwischen dem Frauen- und Spittlertor waren mit großen und kleinen Geschützen besetzt, deren Zahl über 300 betrug.[20]

Anpassungen an die moderne Zeit

Die längere Periode ökonomischer Stagnation bis zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert wirkte, wie bei der Gebäudesubstanz Alt-Nürnbergs, musealisierend. 1824 wurde vor der Fronveste der von dem Mechaniker Conrad Georg Kuppler konstruierte Kettensteg errichtet, 1930 wurden massive Stützen hinzugefügt, die ganze Brücke wurde 2010 renoviert.

Bei der Übernahme durch Bayern 1806 behielt die Stadt die Festungseigenschaft. Die fünf Haupttore wurden bewacht und drei weitere Tore zur Nacht verschlossen. Der Verkehr in die Vorstädte (z. B. Wöhrd und Gostenhof) wuchs ständig, doch bis 1866 wurden nur sieben weitere Stadttore genehmigt, die in das Wachsystem einbezogen wurden: 1848 das Max-, das Färber- und das Kasemattentor, 1850 das Königstor, 1859 das Marientor, 1863 das Westtor und 1866 das Ludwigstor; sie wurden als neugotische Stadttore errichtet.[SL 1] Ein 1863 gestellter Antrag der Stadt zur Entfestigung wurde noch abgelehnt, da in München aus Sorge vor Unruhen die Festungseigenschaft als stabilisierender Faktor angesehen wurde. Am 12. Juli 1866 wurde die Entfestigung, auch in Erwartung einer preußischen Besetzung, genehmigt. In der Folgezeit wurde immer wieder über den Erhalt oder Abbruch der Stadtmauer gestritten, vorerst behielt sich der König die letzte Entscheidung über jede bauliche Veränderung vor. 1869 wurde ein erster Mauerzug abgerissen, weitere Abrisse folgten.

Aufgrund des wachsenden Verkehrs wurden 1877 bis 1891 die sieben neuerbauten Tore bereits wieder abgerissen.[SL 6] Weitere Mauerdurchbrüche wurden geschaffen: 1869 das Sterntor, 1871 das Wöhrder Tor, 1881 das Hallertor und 1894 in Form eines Brückenbaus das Fürther Tor.

_2.jpg.webp)

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadtbefestigung durch Luftangriffe teilweise stark beschädigt. Am 3. Oktober 1944 beispielsweise wurde bei einem Tagangriff die Fronveste an der Pegnitz schwer getroffen.[21] Nach dem Krieg wurden die Zerstörungen teilweise wieder behoben.

In den 1960er Jahren wurden im Süden Teile des Frauentorgrabens zugeschüttet. Beim Bau der U-Bahn-Linie U2 wurde dieser Grabenabschnitt 1987 wieder freigelegt. Planungen für eine weitgehende Umgestaltung des Bereiches der Königstor-/Marientormauer (Köma-Projekt) in den Jahren 1967/68 wurden nicht umgesetzt.[SL 7]

Heutiger Zustand

Wenn auch zum Teil stark restauriert bzw. wiederaufgebaut, umgibt die Stadtmauer fast die gesamte Altstadt. Die größte Lücke besteht mit über 310 Metern beim Laufer Torturm (49° 27′ 28″ N, 11° 5′ 18″ O). Die denkmalpflegerische Erhaltung der Mauer ist ein dauernder Prozess, 2005 beispielsweise wurde die Maxtormauer im Bereich „Küblerzwinger“ restauriert.[22]

Hinter, auf und vor der Mauer und in dem stellenweise erhaltenen Graben gibt es zumeist öffentlich zugängliche Spazierwege. Der Graben selbst ist weitgehend parkähnlich gestaltet. Die mächtigen Bastionen westlich und nördlich der Burg sind als Burggarten eingerichtet und in der warmen Jahreszeit allgemein zugänglich.

Am Ende des Zweiten Weltkrieges gab es noch 88 Mauertürme, heute sind es 71,[23] davon werden viele von Organisationen, Vereinen und Privatleuten beispielsweise als Jugendzentrum, Beratungsstelle, Museum, Künstlertreff und Zimmer für Studenten genutzt und sind auf diese Weise zum Teil öffentlich zugänglich.

Im 20. Jahrhundert wurde an der westlichen Stadtmauer, bei der Fronveste, ein Altersheim gebaut. Dem zweigeschossigen Sandsteinquaderbau mit Walmdach schließen sich weitere Gebäude an. Die Mauertürme Grünes C, D und E wurden in die Bauten des Altersheims eingebunden.[24] Im Bereich des Pegnitzeinlaufes erstreckt sich auf der Insel Schütt als Teil der östlichen Stadtmauer der Tratzenzwinger, dahinter erheben sich zwei Türme: Blaues A wird seit 1980 durch den Kreisjugendring (KJR) genutzt, der in einem weiteren Stadtmauerturm auch das Jugendheim Neutor betreibt. Schwarzes Z beherbergt seit 1996 das Krakauer Haus.

1997–2003 wurde im Mohrenturm (Grünes B) beim Westtor das Museum Turm der Sinne geplant und umgesetzt.

2004 wurde im Zwinger am Frauentorgraben, zwischen Sterntor und Frauentor unweit des Neuen Museums, ein zum Museum gehörender und tagsüber frei zugänglicher Skulpturengarten angelegt.

Der um 1480 errichtete Jakobsturm (Rotes L) am Jakobstor wurde in Eigenleistung unter Leitung des Stadthochbauamtes 2005 entkernt und als Herberge für fahrende Gesellen eröffnet; fünf Schlafstellen, eine Küchenzeile und ein Badezimmer stehen den Wandergesellen zur Verfügung.

Anders als beispielsweise in Rothenburg ob der Tauber prägt nicht eine mittelalterliche Mauer mit begehbarem Wehrgang das Bild. Vielmehr bilden vier dicke Türme Eckpfeiler, zwischen denen sich die Mauerzüge erstrecken.

„...Es gibt kein zweites Bollwerk dieser Art und Größe in Mitteleuropa, das die Zeiten überdauert hat. Die Zahl und die Verschiedenheit der Bauwerke macht die ... Ummauerung der Stadt zu einem Lehrbuch der Befestigungstechnik des Mittelalters und der frühen Neuzeit“.[10]Auf anschauliche Weise lässt sich an ihr ablesen, wie sich die Festungsbaukunst entwickelt hat.[7]

Historische Abbildungen

_b_281.jpg.webp) Hallertor, 1873

Hallertor, 1873 Stadtmauer, Ende 19. Jahrhundert

Stadtmauer, Ende 19. Jahrhundert Laufertorturm, um 1890

Laufertorturm, um 1890 Stadtmauer, um 1890

Stadtmauer, um 1890 Kasemattentor am Tratzenzwinger, um 1900

Kasemattentor am Tratzenzwinger, um 1900

Matthäus Merian: Stadtansicht in: „Topographia Franconiae“ 1648[26]

Matthäus Merian: Stadtansicht in: „Topographia Franconiae“ 1648[26] Matthäus Merian: Stadtansicht in: „Topographia Franconiae“ 1648[27]

Matthäus Merian: Stadtansicht in: „Topographia Franconiae“ 1648[27] Geometrischer Grund-Riss, des H. Römischen Reichs Freyen Stadt Nurnberg, Nuernberg, 1719

Geometrischer Grund-Riss, des H. Römischen Reichs Freyen Stadt Nurnberg, Nuernberg, 1719 Geometrischer Grundriss der Reichs-Stadt Nürnberg – Friedrich Albrecht Annert – um 1800

Geometrischer Grundriss der Reichs-Stadt Nürnberg – Friedrich Albrecht Annert – um 1800

Siehe auch

Literatur

- Harald Clauß: Die Stadtbefestigung von Nürnberg. Kriegszerstörung und Wiederaufbau (PDF) in: Burgen und Schlösser Bd. 1 Nr. 1 (1960) Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege

- Harald Clauß: Die Nürnberger Stadtmauer Im heutigen Grossstadtverkehr (Vortrag in Waldshut, Oktober 1975) veröffentlicht in: Burgen und Schlösser 1976/1

- Albrecht Dürer: Etliche Underricht zu Befestigung der Stett, Schloss und Flecken. Nürnberg 1527 (e-rara.ch PDF).

- Wilhelm Waetzoldt: Dürers Befestigungslehre, Berlin 1916, bei Universitätsbibliothek Paderborn

- Günter P. Fehring, Anton Ress: Die Stadt Nürnberg. Kurzinventar (= Bayerische Kunstdenkmale. 10). 2. Auflage. bearb. von Wilhelm Schwemmer. Dt. Kunstverlag, München 1977, S. 165 ff. (unver. Nachdruck 1982)

- Daniel Gürtler: Mauern, Türme und Bastionen. Die Nürnberger Stadtmauer, 2012

- Daniel Gürtler: Das größte Bauwerk der Stadt - Die Nürnberger Stadtmauer in: Geschichtsrundbrief Nr. 48 von GESCHICHTE FÜR ALLE e.V., Juli 2014

- Walter Haas: Ein Stück der älteren Nürnberger Stadtmauer beim Kornmarkt. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. Band 76, 1989, S. 161 ff. (periodika.digitale-sammlungen.de).

- Hanns Hubert Hofmann: Die Nürnberger Stadtmauer. Verlag Nürnberger Presse, Nürnberg 1967.

- Reinhard Kalb: Darum beneidet uns jede Großstadt: Die schönste Stadtmauer weit und breit. In: Nürnberger Zeitung. Nr. 247 vom 25. Oktober 2007, Nürnberg plus, S. + 1. (nz-online.de)

- Herbert Liedel, Matthias Murko, Ingrid Bierer (Hrsg.): Konturen einer Stadt – Von der Stadtmauer zu den heutigen Grenzen Nürnbergs: Ein fotografischer Rundgang mit Herbert Liedel (= Schriften der Museen der Stadt Nürnberg. Band 2). 2014, ISBN 978-3-7319-0072-6.

- Erich Mulzer: Die Stadtbefestigung. In: Erich Mulzer: Baedeker Nürnberg – Stadtführer. 9. Auflage. Baedeker, Ostfildern-Kemnat 2000, ISBN 3-87954-024-1.

- Kurt Müller, Erich Mulzer: Die erste Bresche in Nürnbergs Stadtmauer. In: Nürnberger Altstadtberichte. Nr. 15, 1990, S. 37–80.

- Erich Mulzer: Vom Umgang mit einem möglichen Weltkulturerbe. In: Nürnberger Altstadtberichte. Nr. 25, 2000, S. 27–62 (Gemeint ist die Nürnberger Stadtmauer)

- Franz Willax: Nürnberger Stadtmauer im Jahrzehnt vor dem 30-jährigen Krieg. In: Mitteilungen der Altnürnberger Landschaft e. V. 1990, Nr. 1, S. 210–214.

- Franz Willax: Die Befestigungsanlagen Gustav Adolfs von Schweden um Nürnberg 1632. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. Bd. 82, 1995. (periodika.digitale-sammlungen.de).

- Franz Willax: Das Verteidigungswesen Nürnbergs im 17. und 18. Jahrhundert. 1979 (periodika.digitale-sammlungen.de).

- Wilhelm Schwemmer: Die Stadtmauer von Nürnberg. Verluste und Erhaltung im 19. und 20. Jahrhundert. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg. Band 56, 1969 (periodika.digitale-sammlungen.de).

Weblinks

- Michael Metzner, Erlangen: Die Nürnberger Stadtmauer. In: baukunst-nuernberg.de

- Bien-Karte im Stadtplandienst Nürnberg

- - Prospect aus der Vogelschau - Hans Bien erstellt um 1630

- Nürnberg mit den Vorstädten und Außenwerken 1648

- Die Nürnberger Stadtmauer, Video bei: Geschichte Für Alle e.V. 2021

- Das Turmsystem der Stadtmauer, bei: NÜRNBERGinfo, 2. Mai 2019

Einzelnachweise

- Michael Diefenbacher, Rudolf Endres (Hrsg.): Stadtlexikon Nürnberg. 2., verbesserte Auflage. W. Tümmels Verlag, Nürnberg 2000, ISBN 3-921590-69-8 (online).

- Helge Weingärtner: Stadtbefestigung. S. 1018.

- Wiltrud Fischer-Pache: Stadttore und -türlein. S. 1026.

- Helge Weingärtner: Türme (alphabetische Bezeichnung). S. 1093.

- Helge Weingärtner: Remparierung. S. 897.

- Helge Weingärtner: Rundbasteien. S. 917.

- Charlotte Bühl: Entfestigung. S. 247.

- Maritta Hein-Kremer: Köma-Projekt. S. 551.

- Sonstige Quellen

- Die schönste Stadtmauer weit und breit auf nordbayern.de, vom 25. Oktober 2010, abgerufen am 10. Januar 2021

- (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven: norica.by.ru)

- siehe Grundriss der Nürnberger Altstadt mit farbiger Einzeichnung der acht inneren Stadtviertel Walter Bauernfeind Kartengrundlage: Stadtarchiv Nürnberg A 4/V Nr. 78.

- Karte

- http://www.rijo.homepage.t-online.de/pdf/DE_NU_GA_hochwasser_1909.pdf. (PDF) In: Die begehbare Naturkatastrophe. Abgerufen am 28. August 2021.

- StAN, Rst. Nürnberg, Stadtrechnungsbelege, Bündel 22 Staatsarchiv Nürnberg

- Sorge um historische Stadtmauern in Deutschland - Die stillen Wächter August 2021

- Stadtmauer im Osten mit Türmen. Abgerufen am 30. August 2021.

- Karte bei Epoche: Gotik : Letzte Stadtbefestigung 1346-1452 baukunst.de

- baukunst-nuernberg.de

- nuernberg-aha!de reichsstädtische Bauten im Burgviertel. 17. Juni 2009, abgerufen am 14. August 2021.

- Steinerner Lobgesang vom 15. November 1697 In Nürnberger Nachrichten vom 15. November 2017 Fotomontage von W. Kriegbaum (Hochbauamt Nürnberg)

- Ummantelung der Tortürme 1556 in Baukunst.de

- Epoche: Renaissance Ummantelung der Tortürme in baukunst.de

- siehe Castello Sforzesco - Das Mailänder Schloss -Türme (bei Tourismusinformationen zu Mailand - Hotel- und Reiseführer)

- Archivierte Kopie (Memento vom 26. Juli 2014 im Internet Archive)

- Hans Bien: Prospekt aus der Vogelschau, um 1630 VIRTUELLES MUSEUM Nürnberger Kunst

- U. Rothstein: Stadtplandienst Nürnberg | Online-Karte (SPN). Abgerufen am 14. August 2021.

- Hans Bien: Nürnberg von Südwesten Stadtarchiv Nürnberg Signatur A4 IV 52, VIRTUELLES MUSEUM Nürnberger Kunst

- Stephan Donaubauer: Gustav Adolf und Wallenstein vor Nürnberg im Sommer des Jahres 1632. (Volltext [Wikisource]).

- G. W. Schramm: Die Zerstörung. In: 3 × Nürnberg, eine Bilderfolge aus unserem Jahrhundert. Verlag A. Hofmann, Nürnberg 1990, ISBN 3-87191-124-0, S. 79.

- Ludwig Vienzes: Restaurierung Maxtormauer Nürnberg. (PDF) 29. Oktober 2020, abgerufen am 14. August 2021.

- Profanbauten in Nürnberg. Abgerufen am 14. August 2021.

- geodaten.bayern.de

- Martin Zeiller: Nürnberg. In: Matthäus Merian (Hrsg.): Topographia Franconiae (= Topographia Germaniae. Band 9). 1. Auflage. Matthaeus Merian, Frankfurt am Main 1648, S. T 19 (Bildtafel [Wikisource]).

- Martin Zeiller: Nürnberg. In: Matthäus Merian (Hrsg.): Topographia Franconiae (= Topographia Germaniae. Band 9). 1. Auflage. Matthaeus Merian, Frankfurt am Main 1648, S. T 21 (Bildtafel [Wikisource]).

- Martin Zeiller: Nürnberg. In: Matthäus Merian (Hrsg.): Topographia Franconiae (= Topographia Germaniae. Band 9). 1. Auflage. Matthaeus Merian, Frankfurt am Main 1648, S. T 20 (Bildtafel [Wikisource]).

.svg.png.webp)

.svg.png.webp)