Somalische Bantu

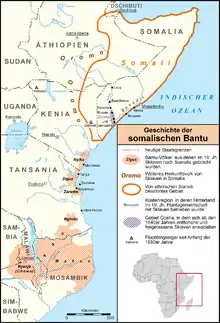

Die somalischen Bantu, auch Jarir, Jareer, (Wa)Gosha oder Muschunguli, sind ethnische Minderheiten gegenüber der überwiegenden Mehrheit der Somali im ostafrikanischen Somalia. Im engeren Sinn werden Nachkommen von Angehörigen diverser Bantu-Volksgruppen umfasst, die im 19. Jahrhundert im Rahmen des ostafrikanischen Sklavenhandels aus dem heutigen Tansania, Malawi, Mosambik und Kenia nach Somalia verkauft wurden. Diese ließen sich nach ihrer Flucht oder Freilassung größtenteils im Tal des Jubba im Süden des Landes nieder. Im weiteren Sinne werden auch andere Gruppen in Südsomalia dazugezählt, die von Bantu abstammen sollen, welche bereits vor dem Sklavenhandel dort gelebt haben.

Über ihre Bevölkerungszahl gibt es unterschiedliche Angaben, da einerseits Bevölkerungszahlen für Somalia allgemein unsicher sind und andererseits die Bezeichnung somalische Bantu unterschiedlich weit gefasst wird. Schätzungen bewegen sich im Bereich von Zehntausenden bis Hunderttausenden.[1]

Wegen der Abstammung von Sklaven, ihrer sesshaft-bäuerlichen Lebensweise und ihrer von der Bevölkerungsmehrheit abweichenden äußeren Merkmale werden die Bantu von Teilen der somalischen Gesellschaft diskriminiert. Im Bürgerkrieg in Somalia seit 1991 waren sie überproportional stark von Gewalttaten, Plünderungen und der dadurch ausgelösten Hungersnot betroffen. Ein Teil von ihnen ist daher in das benachbarte Kenia geflohen, von diesen sind seit 2003 über 12.000 als Flüchtlinge in die USA umgesiedelt worden.

Begriffe und Bezeichnungen

„Bantu“ ist eine Bezeichnung aus der Sprachwissenschaft und umfasst über 400 Volksgruppen mit rund 200 Millionen Menschen in Zentral-, Ost- und Südafrika, die Bantusprachen sprechen.

Die somalischen Bantu stellen keine homogene Ethnie dar und betrachteten sich traditionell mehr als Angehörige der einzelnen Dorfgemeinschaften oder Großfamilien, in denen sie leben, ihrer jeweiligen Bantu-Herkunftsvölker und/oder der somalischen Clans, denen sie sich teilweise angeschlossen haben, denn als eine einheitliche Volksgruppe. Ältere Beschreibungen, in denen sie als „ein Stamm von entflohenen Sklaven“ beschrieben werden[2], entsprechen insofern nicht der Realität. Erst in jüngerer Zeit hat sich insbesondere unter denjenigen somalischen Bantu, die vor dem Bürgerkrieg in Somalia in kenianische Flüchtlingslager geflohen sind, ein Bewusstsein um eine gemeinsame Geschichte und Identität und die Selbstbezeichnung Bantu herausgebildet. Zuvor war den meisten der Begriff „Bantu“ unbekannt.[3]

Die Sammelbezeichnung Bantu für jene Minderheiten in Somalia wurde erstmals in der Kolonialzeit von manchen europäischen Anthropologen und Kolonialbeamten verwendet, neben lokalen Begriffen (Gosha oder italienisch Goscia, Muschunguli) und Fremdbezeichnungen wie negri oder liberti („Freigelassene“ bzw. „ehemalige Sklaven“).[3] In neuerer Zeit hat sich somalische Bantu (englisch Somali Bantu) seit Anfang der 1990er-Jahre weitgehend im Sprachgebrauch westlicher Medien, internationaler Organisationen etc. durchgesetzt. In wissenschaftlichen Publikationen sind weiterhin differenziertere Bezeichnungen üblich, wie sie traditionell in Somalia von den „Bantu“ und von Somali verwendet wurden.

- Meist bezieht sich der Begriff somalische Bantu auf die Nachkommen von Bantu-Sklaven aus Tansania, Mosambik, Malawi und Kenia, die in den Süden Somalias verkauft wurden und die sich nach ihrer Flucht oder Freilassung hauptsächlich im Tal des Flusses Jubba ansiedelten. Dieser Artikel behandelt hauptsächlich die Geschichte und Gegenwart dieser Gruppe.

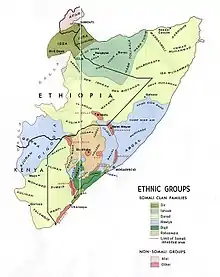

- Manchmal werden weitere Minderheitengruppen in die Bezeichnung mit einbezogen. Sie gelten als Nachkommen einer Bevölkerung, die bereits vor Beginn des Sklavenhandels in den Tälern von Jubba und Shabeelle und zwischen den Flüssen gelebt hat, bevor sie von den kuschitischsprachigen Somali und Oromo bis auf kleine Gebiete verdrängt wurde.[3] Ob sie ursprünglich bantusprachig waren, ist ungeklärt (siehe auch Shungwaya). Zu diesen Gruppen zählen die Gabaweyn im oberen Jubba-Tal, die Shidle und Makanne im Shabeelle-Tal bei Jawhar bzw. bei Beledweyne und die Reer Shabelle und Rer Bare in Äthiopien. Sie betreiben mehrheitlich Ackerbau und sind als „Klienten“ mit benachbarten Somali-Clans verbunden. In englischsprachigen Publikationen werden sie daher auch als client-cultivator groups zusammengefasst.[4][5] Ihnen schlossen sich im Laufe der Zeit auch ehemalige Sklaven an.[6]

Manche von ihnen lehnen die Bezeichnung „Bantu“ ab, da sie nie eine Bantusprache gesprochen hätten, zudem zögern sie, eine Identität anzunehmen, die mit der Abstammung von Sklaven zusammenhängt, während sie selbst beanspruchen, schon früher in Somalia gelebt zu haben.[5] - Etliche Somali-Clans zwischen den Flüssen und im Shabeelle-Tal beinhalten jeweils eine Untergruppe von „Bantu“ – oft sowohl Nachkommen von Sklaven als auch andere –, die durch formale Adoption (sheegad) als Teil des Clans aufgenommen wurden. Sie sind in unterschiedlichem Ausmaß in die Clans integriert und haben neben dieser Clanzugehörigkeit keine eigenständige Gruppenidentität.[5]

(Wa)Gosha oder Reer Gosha bezeichnet die Bantu im unteren und mittleren Jubba-Tal (nördlich von Kismaayo etwa zwischen Jamaame und Bu’aale), die von ehemaligen Sklaven abstammen. Das Somali-Wort gosha steht als geographische Bezeichnung für jenen Abschnitt des Jubba-Tals, der bis zur Ankunft der Bantu dicht bewaldet und weitgehend unbewohnt geblieben war, da krankheitsübertragende Tsetsefliegen und Malaria es für die Hirten der Somali unattraktiv machten.[7] Das Präfix Wa- steht in verschiedenen Bantusprachen für „mehrere Personen“, reer ist ein Somali-Wort für „Leute aus“, „Nachkommen von“. Wagosha/Reer Gosha lässt sich somit mit „Leute aus dem Wald“ übersetzen, mit spezifischem Bezug auf jenes Waldgebiet. Reer Goleed hat dieselbe Bedeutung, kann sich aber auf jeglichen Wald beziehen[8].

Diejenigen unter den Wagosha, die ihre Abstammung auf das Volk der Zigua oder Zigula in Tansania zurückführen und bis heute starke kulturelle Bindungen zu dieser früheren Heimat beibehalten haben, nennen sich auch Zigula. Die Shanbara identifizieren sich ebenfalls anhand ihrer Bantu-Herkunftsvölker, sprechen heute aber ausschließlich Somali. Die Zigula nennen all jene Gosha-Bewohner, die keine Bantusprachen mehr sprechen, auch Mahaway, was eine Verballhornung ihrer Aussprache des Somali darstellt. Die somalische Bezeichnung Muschunguli stammt wahrscheinlich von der Einzahlbezeichnung der Zigula, Muzigula. Sie bezeichnet streng genommen ausschließlich die Zigula, wurde und wird aber auch für sämtliche Gosha-Bewohner verwendet. In Somalia wird sie zum Teil abwertend gebraucht.[3]

Den genannten Gruppen – Sklavennachfahren und weitere Gruppen unbekannter Herkunft in Südsomalia – ist gemeinsam, dass sie von der Somali-Mehrheit anhand körperlicher Merkmale als unterschiedlich betrachtet und mit der Bezeichnung Jarir versehen werden (ausgesprochen „Dscharir“, in englischsprachigen Publikationen meist Jareer geschrieben). Es handelt sich um ein Somali-Wort für „harthaarig“ oder „kraushaarig“, welches im Gegensatz zu Jileec oder Jileyc ([dʒile:ʕ]) – „weichhaarig“ – (oder auch bilis, „Herr“ als Gegenteil von „Sklave“) für Nicht-Bantu bzw. Somali verwendet wird und nebst gekräuseltem Haar weitere Merkmale wie leicht dunklere Hautfarbe, bestimmte („weichere“) Gesichtszüge und Körperform impliziert.[9]

Adoon und Habash sind abwertende Begriffe, die mit „Diener“ oder „Sklave“ übersetzt werden. Manche Somali nennen die Bantu auch nach dem italienischen Wort für „heute“ Ooji, was von der Unterstellung herrührt, die Bantu könnten nicht über das Heute hinaus denken.[10]

- Von den bisher genannten Gruppen zu unterscheiden – und meist nicht als „somalische Bantu“ betrachtet – sind Angehörige der Swahili-Gesellschaft. Diese spricht die Bantusprache Swahili, ist an der ostafrikanischen Küste von Südsomalia bis zum Norden Mosambiks ansässig und nahm selbst am Sklavenhandel teil. Zu dieser Gruppe gehören in Somalia die Bajuni in Kismaayo sowie die Bewohner der Stadt Baraawe.

Geschichte

Sklavenhandel und Sklaverei in Südsomalia

Im 19. Jahrhundert führten verschiedene miteinander verbundene Entwicklungen dazu, dass der ostafrikanische Sklavenhandel seinen Höhepunkt erreichte und der Import von Bantu-Sklaven in das heutige Somalia deutlich zunahm: Der Handel im Indischen Ozean – an dem die Städte an der Benadirküste in Südsomalia teilnahmen – wuchs, Sansibar stieg zum bedeutenden Handelszentrum auf, und die mit Sklaven betriebene Plantagenwirtschaft kam in der ostafrikanischen Küstenregion auf. Dies hing auch damit zusammen, dass die Nachfrage nach Sklaven in Amerika, die sich auf die Sklavenpreise in ganz Afrika auswirkte, seit Ende des 18. Jahrhunderts allmählich zurückging; die infolgedessen sinkenden Preise ermöglichten es Käufern innerhalb Afrikas und in der arabisch-islamischen Welt, mehr Sklaven zu kaufen[11]. Daus, die Sklaven aus Ostafrika nach Arabien transportierten, legten nicht selten einen Zwischenhalt an der Benadirküste ein, wo Proviant besorgt und ein Teil der Sklaven bereits verkauft wurde[12]. Vor allem im Shabeelle-Tal im Hinterland der Benadirküste wurden Plantagen angelegt, die Getreideüberschüsse, Baumwolle und pflanzliche Färbemittel für den Export produzierten. Dabei waren verschiedene Somali-Clans mit Landbesitz im Shabeelle-Tal beteiligt. Der Arbeitskräftebedarf dieser Plantagen wurde mit importierten Sklaven gedeckt, zumal die meisten Somali traditionell als nomadische Viehzüchter leben und die Arbeit im Ackerbau gering schätzen.[13][14]

1800–1890 wurden schätzungsweise 25.000 bis 50.000 schwarzafrikanische Sklaven über die Sklavenmärkte von Sansibar, Bagamoyo und Kilwa Kivinje an die somalische Küste verkauft.[14] (Insgesamt wurden im arabischen Sklavenhandel in Ostafrika im 19. Jahrhundert über eine Million Sklaven gehandelt.[15]) 1911 schätzte die italienische Kolonialverwaltung die Zahl der Sklaven in Südsomalia auf 25.000–30.000, bei einer Gesamtbevölkerung von 300.000.[16] Sie stammten hauptsächlich von den Bantu-Ethnien der Yao, Makua, Nyanja[17] (Chewa)/Nyasa und Ngindo aus Nordmosambik, Südtansania und Malawi und den Zigula (Zigua) und Zaramo im Nordosten Tansanias.[18] Weitere Anteile kamen von den Nyika (Mijikenda) und anderen Volksgruppen aus Kenia, sonstige Gruppen werden gelegentlich genannt[19].

Die meisten dieser Sklaven wurden an die Benadirküste (Baraawe, Merka, Mogadischu) und von dort weiter in das Landesinnere verkauft, hauptsächlich in die plantagenwirtschaftlich genutzten Gebiete im küstennahen Tal des Shabeelle. In kleinerem Umfang gelangten Sklaven auch in die Bay-Region weiter im Landesinneren, wo sie in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft der Rahanweyn (Digil-Mirifle) zum Einsatz kamen[20]. Einige Tausend Sklaven verblieben in den Küstenstädten, wo sie im Besitz arabischer und somalischer Händler in der Textilindustrie (als Weber), im Betrieb von Sesamölmühlen, als Hausdiener, Träger und Hafenarbeiter tätig waren[21]. Auch nomadische Somali betrieben Sklavenhaltung, allerdings war deren wirtschaftliche Bedeutung bei ihnen geringer, und hauptsächliche Beschaffungsquelle für Sklaven waren für sie Überfälle und Kriege gegen die benachbarten Oromo[22] (die nicht zu den Bantu, sondern wie die Somali zu den kuschitischsprachigen Völkern zählen).

Ansiedlung im Jubba-Tal

Für entlaufene Sklaven sowie Freigelassene, die nicht in einem Status der Abhängigkeit bei ihren Herren verbleiben wollten, gab es im Wesentlichen die Möglichkeiten, sich islamischen Bruderschaften (Tariqa) anzuschließen, in bestehende Dörfer freier Jarir-Bauern zu ziehen oder eigene Dörfer zu gründen.[6]

Ab den 1840er-Jahren – vielleicht bereits früher[23] – ließen sich aus dem Shabeelle-Tal entflohene Sklaven im Gosha-Gebiet im Jubba-Tal nieder, wo sie Dörfer gründeten und Ackerbau betrieben. Dieses Gebiet, in den heutigen Verwaltungsregionen Unter- und Mittel-Jubba gelegen, zeichnet sich durch dichte Bewaldung und das Vorhandensein von saisonalen Wasserreservoirs (dhasheegs) aus. Es war bis anhin abgesehen von den kuschitischsprachigen Jägern und Sammlern der Boni und Somali-Nomaden, die es saisonal durchquerten, unbewohnt geblieben.[24]

Zu den frühesten der neuen Siedler gehörten die Zigula aus dem Nordosten des heutigen Tansania. Mündlichen Überlieferungen zufolge waren sie während einer Hungersnot in die Fänge von Sklavenhändlern geraten, die ihnen Nahrung und Arbeit versprachen. (Diese Überlieferungen werden mit Hungersnöten im Gebiet der Zigula um 1836,[14][25] aber auch zwischen 1884 und 1890[18] in Verbindung gebracht. Auch bei etlichen weiteren Hungersnöten in der Region im Verlauf des 19. Jahrhunderts begaben sich Betroffene wissentlich oder unwissentlich in Sklaverei.) Nach ihrer Ankunft in Somalia lebten sie einige Jahre lang als Plantagensklaven und versuchten dann, in einer gemeinsamen, organisierten Flucht nach Süden in ihr Herkunftsgebiet zu gelangen. Als sie das Gosha-Gebiet erreichten, ließen sie sich jedoch dort nieder, weil der weitere Weg zu lang und zu gefährlich gewesen wäre. Da die meisten der Zigula als Erwachsene in die Sklaverei geraten und wenige Jahre darin verblieben waren, behielten sie starke kollektive Erinnerungen und kulturelle Bindungen an die frühere Heimat, einschließlich der Zigula-Sprache. Auch die übrigen frühen Siedler waren, wenn auch weniger stark ausgeprägt, ihrer Bantu-Herkunft verbunden, und meist zogen diejenigen in dasselbe Dorf, die sich auf dasselbe Herkunftsvolk zurückführten. Neben den Sprachen ihrer jeweiligen Herkunftsvölker verwendeten sie Swahili als Verkehrssprache. 1865 schätzte Karl Klaus von der Decken die Einwohnerzahl des Gosha auf 4000.[24]

Eine weitere Ansiedlung von ehemaligen Sklaven entstand in Haaway in sumpfigem Gebiet am Unterlauf des Shabeelle. Dort ließen sich ebenfalls ab den 1840er-Jahren etwa 3000 nieder.

Mithilfe von Feuerwaffen, die sie im Austausch gegen Elfenbein vom Sultanat Sansibar erworben hatten, unterwarfen die Ex-Sklaven im Gosha in den 1870er-Jahren die Boni, denen sie anfangs Tribut hatten zahlen müssen. Zudem festigten sie ihre Beziehungen zu den nomadischen Somali-Clans (vor allem Ogadeni-Darod), die saisonal durch das Gebiet zogen und einerseits Handelspartner für Elfenbein und andere Waren, andererseits zunächst eine militärische Bedrohung für die neugegründeten Dörfer darstellten. Von den 1880ern bis in die 1900er-Jahre etablierte der aus dem Volk der Yao stammende Nassib Bundo ein „Sultanat Goshaland“ als politische und militärische Einheit mehrerer Bantudörfer. Er wird in Überlieferungen dafür gerühmt, um 1890 den wichtigen Sieg über die Ogadeni-Darod errungen zu haben, und wurde von einer ägyptischen Expedition, von Sansibar und schließlich von den britischen und italienischen Kolonialmächten als Verhandlungspartner anerkannt. Neben den gemeinsamen Kämpfen gegen Boni und Somali gab es auch Konflikte zwischen den – politisch und kulturell weitgehend eigenständigen – Bantudörfern und Rivalitäten zwischen deren Führungspersönlichkeiten. Viele Dörfer im Gosha waren zu dieser Zeit befestigt.[26]

Kontinuierlich gelangten neue Siedler in das Gebiet, und die Besiedlung im Gosha weitete sich nach Norden hin bis in den mittleren Teil des Jubba-Tals aus. Zugleich kam es zu einer zunehmenden „Somalisierung“ der Gosha-Bewohner: Die später Angekommenen waren im Unterschied zu den früheren Siedlern vielfach bereits im Kindesalter gewaltsam versklavt worden und hatten länger in Sklaverei gelebt, sodass ihre Bindung zum Herkunftsgebiet schwächer und die Beeinflussung durch die somalische Kultur und Gesellschaft größer war. Sie sahen sich weniger als Angehörige ihrer Bantuvölker denn als Mitglieder von Somali-Clans und gründeten neue Dörfer ab etwa nördlich von Jilib nach dem Muster dieser Clanzugehörigkeit. Bis um die Jahrhundertwende hatten die Gosha-Bewohner praktisch flächendeckend den Islam übernommen, da sie entweder bereits in der Sklaverei konvertiert waren oder durch das Wirken von Scheichs und Bruderschaften im Gosha islamisiert wurden. Mit Ausnahme der Zigula waren sie zum ausschließlichen Gebrauch der somalischen Sprache übergegangen. Aufgrund dieser Annäherung an die Somali-Gesellschaft und der „Befriedung“ der Ogadeni-Darod durch die britische Kolonialmacht verschwanden Feuerwaffen und Befestigungen von Dörfern weitgehend.[27] In den frühen 1900ern sollen etwa 35.000 ehemalige Bantu-Sklaven entlang des Jubba gelebt haben.[14]

Kolonialzeit und Abschaffung der Sklaverei

Ab den 1860er-Jahren suchten Flotten der Royal Navy im Indischen Ozean nach Sklavenschiffen. Auch Sklaven, die auf solchen Patrouillen befreit und in Somalia an Land gebracht wurden, ließen sich im Gosha nieder[12]. 1875 verbot der Sultan von Sansibar auf britischen Druck hin den Sklavenhandel in Ostafrika. Dennoch bestand dieser Handel noch zumindest bis Ende des 19. Jahrhunderts fort. Zum Teil verlagerte er sich vom Seeweg auf Karawanenrouten, die über Luuq und Baardheere an die Benadirküste führten. Von dort aus wurden die Sklaven innerhalb Somalias verkauft oder nach Arabien verschifft.[28]

Die Benadirküste wurde 1892 an Italien übertragen und zunächst von privaten Gesellschaften verwaltet. 1895 befreiten die Behörden Italienisch-Somalilands erstmals eine Gruppe von 45 Sklaven[29]. Insgesamt gingen sie aber bei der Umsetzung des Sklavereiverbots zögerlich vor, da sie einflussreiche sklavenhaltende Somali-Clans nicht gegen sich aufbringen wollten. Teilweise brachten sie gar entflohene Sklaven zu ihren Besitzern zurück. Dies führte 1902 zu Kritik an der Benadir Company in der italienischen Presse und Forderungen nach einem entschiedeneren Vorgehen gegen die Sklaverei in Somalia. Ab 1903 begann die Abschaffung in größerem Maßstab und weitete sich wie die gesamte italienische Herrschaft allmählich in das Landesinnere aus.[21] Einige Gruppen von Bantu verblieben bis in die 1930er-Jahre in Sklaverei[29].

Die Italiener errichteten in den Tälern von Jubba und Shabeelle exportorientierte Bananen-, Zuckerrohr- und Baumwollplantagen. Im unteren Jubba-Tal enteigneten sie dafür 14.000 Hektar Land von den Bantu. Sie rechneten damit, die ehemaligen Sklaven als Arbeitskräfte für diese Plantagen nutzen zu können und damit den Arbeitskräftemangel zu beheben, der sich daraus ergab, dass kaum Somali zur freiwilligen Lohnarbeit auf den Plantagen bereit waren. Sie übernahmen dabei Vorstellungen der nomadischen Somali, wonach diese „natürlicherweise“ zur Feldarbeit ungeeignet seien, Bantu hingegen ideal[3][30]. Die Pläne der Italiener erfuhren jedoch einen Rückschlag, als sich nach der Befreiung weitere 20.000–30.000 Ex-Sklaven stattdessen in das Jubba-Tal begaben und selbstständige Bauern wurden. Nach der faschistischen Machtübernahme in Italien wurde die Kolonialpolitik verschärft, und ab 1935 wurden Bantu zur Zwangsarbeit herangezogen. Sie wurden hierfür in eigens errichtete Dörfer umgesiedelt und in Arbeitsbrigaden für die über 100 italienischen Plantagen in Südsomalia organisiert. Landenteignung und Zwangsarbeit führten zu verbreiteter Verarmung und Hunger vor allem im leichter erreichbaren unteren Teil des Gosha. Sie endeten mit der britischen Besetzung Italienisch-Somalilands 1941 im Zuge des Zweiten Weltkrieges.[31]

Die beiden darauffolgenden Jahrzehnte (1941–1950 britische Militärverwaltung, 1950–1960 Treuhandverwaltung durch Italien) bis zur Unabhängigkeit Somalias verliefen für die Bantu weitgehend friedlich, sie konnten relativ ungestört von der Regierung oder ihren Somali-Nachbarn ihre Landwirtschaft betreiben.[32] Weiterhin kamen Neuzuzüger in das Gosha-Gebiet, wenn auch in sinkender Zahl; zu ihnen gehörten Reer Shabelle, die 1920–1960 vor kriegerischen Auseinandersetzungen in ihrem Gebiet um Kalafo in Äthiopien flohen, freigelassene Oromo-Sklaven (die nach ihrer Entlassung aus der Sklaverei vielfach zunächst als mehr oder weniger unabhängige Viehzüchter gelebt hatten, ehe sie sich als Ackerbauern niederließen) und Somali-Hirten, die in Dürrezeiten ihr Vieh verloren hatten.[33]

Unabhängiges Somalia unter Siad Barre

Der Offizier und Angehörige des Marehan-Darod-Clans Siad Barre, der 1969 durch einen Putsch an die Macht gelangte, unternahm Bestrebungen, das traditionelle Clansystem und den „Tribalismus“ zu überwinden. Die Bantu profitierten eingeschränkt von der offiziellen Rhetorik, die die nationale Einheit betonte und alle Bewohner Somalias zu gleichberechtigten Staatsbürgern erklärte. Dies brachte sie bei Teilen der übrigen Bevölkerung in Verruf, Günstlinge der Diktatur Barres zu sein. Zugleich blieben sie auch vom Staat in vielerlei Hinsicht diskriminiert. So wurden sie bevorzugt als Soldaten für den Ogadenkrieg und spätere Kämpfe gegen Rebellen innerhalb Somalias (zwangs-)rekrutiert, weil sie leicht zu erkennen und die Hemmungen, sie im Krieg zu opfern, geringer waren.[34] Während einige Angehörige anderer Minderheitengruppen wie der Midgan/Madhibaan und der Benadiri bis in hohe Posten im Staatsapparat aufsteigen konnten[35], erreichten Jarir höchstens Ämter auf lokaler Ebene.

Ab den 1970er-Jahren wuchs das Interesse des Staates am zuvor marginalen Jubba-Tal und dessen Landressourcen. Mit Unterstützung internationaler Geldgeber wurden umfangreiche Entwicklungsprojekte geplant (von denen etliche, etwa der Bau des zweitgrößten Staudamms in Afrika nach dem Assuan-Staudamm, nicht zur Umsetzung gelangten). Das Landgesetz von 1975 erklärte den Boden zu Staatsbesitz und verpflichtete Bauern dazu, Landtitel vom Staat zu erwerben; andernfalls handelten sie illegal und riskierten, ihre Landrechte zu verlieren. Die meisten Bantu-Bauern hatten jedoch keinen Zugang zum aufwändigen und kostspieligen Registrierungsverfahren. An ihrer Stelle erwarben vor allem Personen von außerhalb des Tals mithilfe von Verbindungen im Verwaltungsapparat Titel für Land im Gosha, wo schließlich das Land ganzer Dörfer auf dem Papier von Auswärtigen beansprucht war. Diese registrierten das Land vor allem zu Spekulationszwecken, nur ein kleiner Teil von ihnen machte davon tatsächlich Gebrauch. Land der Bantu wurde auch enteignet, um in Marerey, Mugambo und Fanoole drei staatliche Farmen zu errichten und auf diesen vorwiegend ehemalige Nomaden und Flüchtlinge aus dem Ogadenkrieg anzusiedeln. Diese Farmen erwiesen sich als wirtschaftlich erfolglos.[36][37][38]

Heutige Situation

Lebensweise und Kultur

Die Bantu in Somalia leben traditionell in Dörfern. Diese umfassen im oberen Gosha Hundert bis mehrere Hundert Personen[39]. Lehmhütten sind die üblichen Behausungen[40]. Die Infrastruktur ist spärlich, die meisten Haushalte verfügen nicht über Elektrizität oder fließendes Wasser und nur über wenig materiellen Besitz. Lebensgrundlage der Bantu ist der Ackerbau, den sie als Kleinbauern auf Feldern von durchschnittlich 0,4–4 Hektar Fläche betreiben, dies im Gegensatz zu den Somali, welche mehrheitlich als Nomaden oder Halbnomaden von der Viehzucht leben. Die von den Bantu bestellten Böden gehören zu den ergiebigsten des Landes, da sie mit Wasser aus dem Jubba-Fluss bewässert werden können. Grundnahrungsmittel ist Mais, ferner werden Sesam, Bohnen und diverse Früchte und Gemüse angebaut. In kleinerem Umfang werden Cash Crops wie Baumwolle zum Verkauf produziert. Im Jubba wird Fisch gefangen, Milchprodukte und Fleisch werden von Somali-Nomaden eingetauscht oder gekauft. Wegen des Vorhandenseins von Tsetsefliegen, die Tierkrankheiten übertragen, halten die Bantu-Bauern kaum Vieh. Seit den 1970er-Jahren hat sich ein kleiner, aber wachsender Teil von ihnen in Städten niedergelassen, vor allem in Kismaayo und Mogadischu[5]. Dort arbeiten sie meist in schlecht bezahlten Berufen mit geringen Bildungsanforderungen.[41]

Der Bildungsstand der Bantu ist niedrig, da es im abgelegenen Gosha-Gebiet kaum Schulen gibt, das Schulgeld für sie aus wirtschaftlichen Gründen schwer aufzubringen ist und die Kinder zudem früh in die Feldarbeit einbezogen werden; manche berichteten auch, ihnen sei Bildung absichtlich vorenthalten worden. Von den Bantu-Flüchtlingen im kenianischen Dadaab konnte die weit überwiegende Mehrheit nicht lesen und schreiben.[40] Verschiedenen Angaben zufolge hatten rund 5 % der erwachsenen Männer und fast keine Frauen[40] oder insgesamt 1 % von ihnen[42] Englischkenntnisse.

Die Kultur der Bantu ist von Traditionen ihrer Herkunftsvölker einerseits und der Kultur Somalias andererseits geprägt. Dabei sind die kulturellen Bindungen an die Bantu-Herkunft im südlichen (unteren) Teil des Gosha – bei den Nachkommen der frühesten Siedler – am stärksten, während gegen den nördlichen (oberen) Teil hin der Einfluss der somalischen Kultur zunimmt.

Wie die Somali verwenden die Bantu die somalische Sprache (hauptsächlich deren Maay-Dialekt), nur eine Minderheit im untersten Teil des Gosha – die Zigula – hat bis heute ihre ursprüngliche Sprache und eine ausgeprägte eigenständige Identität behalten. Die meisten sind Muslime, wobei viele daneben noch traditionell religiöse Gebräuche beibehalten haben. Ihre Religionsausübung ist traditionell gemäßigt. Wichtigste kulturelle Ausdrucksmittel sind Tanz und Musik, das Gosha-Gebiet ist für seine Vielfalt von traditionellen Tänzen bekannt. Bei den Bantu im unteren Jubba-Tal ist die Zugehörigkeit zu „Tanzgruppen“ (mviko), die Rituale gemeinsam ausführen, von großer sozialer Bedeutung. Diese Gruppen sind meist matrilinear organisiert, was im Unterschied zur großen Bedeutung der väterlichen Abstammungslinie bei den Somali steht. Bei vielen Ritualen nimmt das Spielen von Trommeln eine wichtige Rolle ein. Da Frauen und Männer gemeinsam tanzen, sprechen sich manche lokale islamische Geistliche gegen die Tänze aus, dies jedoch mit bescheidenem Erfolg.[43] Das übliche Heiratsalter liegt bei 16 bis 18 Jahren – in manchen Fällen auch früher –, Polygamie ist verbreitet. Das Leben in Großfamilien mit hohen Kinderzahlen ist üblich.[40] Die bei den Somali verbreitete Beschneidung sowohl von Jungen als auch von Mädchen wird auch von Bantu praktiziert, wobei die Mädchenbeschneidung meist in leichteren Formen erfolgt als der bei den Somali üblichen Infibulation.[44][45]

Lage in der somalischen Gesellschaft

Manche Bantugruppen im Gosha haben sich in das Clansystem der Somali eingegliedert, indem sie sich somalischen Clans anschlossen. Durch solche Verbindungen – ku tirsan für „sich anlehnen“ genannt – genießen sie einen gewissen Schutz gegen andere Clans, gelten aber in der Regel weiterhin als abgegrenzte und untergeordnete Gruppe innerhalb des Clans. So beteiligen sie sich in der Regel an Blutgeldzahlungen für andere Mitglieder des Clans, während Somali-Clanmitglieder kaum je zu entsprechenden Zahlungen für ein Bantu-Clanmitglied beitragen. Auch müssen sie hinnehmen, dass das Vieh der Somali Schäden an ihren Feldern anrichtet und dass sich „ihr“ Clan jeweils einen Teil ihrer Ernte nimmt, sie aber vor Plünderungen durch andere Clans schützt.[46] Ehen zwischen Somali und Bantu sind sehr selten. Sie kommen hauptsächlich dann vor, wenn sich Somali-Männer in Bantudörfern niederlassen und einheimische Frauen heiraten[5].

Die Somali-Mehrheit unterscheidet die Bantu traditionell anhand körperlicher Merkmale von sich selbst, wie es in der Bezeichnung Jarir (siehe Abschnitt Begriffe und Bezeichnungen) zum Ausdruck kommt. Diese Kriterien entsprechen in etwa dem, was in europäischen Rassentheorien als „negroid“ oder „schwarzafrikanisch“ eingeordnet wurde; die Somali ihrerseits betrachten sich explizit nicht als schwarze Afrikaner, sondern betonen ihre (teilweise) arabische Abstammung.

Weiterhin bestehen diverse Vorurteile über die Bantu. Überregional bekannt sind etwa ihre Tänze, die verbreitet als „unrein“ und unislamisch gelten; generell wird ihre religiöse Integrität angezweifelt. Auch magische Fähigkeiten wie etwa diejenige, Krokodile für ihre Zwecke zu kontrollieren, werden ihnen zugeschrieben und gefürchtet. Als Ackerbauern, die kaum Vieh besitzen, gelten sie den Somali, die Viehzucht und Nomadentum hoch schätzen, als besonders arm.

Bis heute werden die Bantu von Teilen der Somali-Gesellschaft wegen ihrer Jarir-Merkmale, ihrer bäuerlichen Lebensweise und wegen der Abstammung von Sklaven als minderwertig betrachtet. Sie waren und sind von Diskriminierung in vielfältigen Formen betroffen. Eine politische Teilhabe im somalischen Staat war praktisch nicht vorhanden.[30]

Die Bantu selbst strebten in dieser Situation größtenteils eine vermehrte Integration in die somalische (Clan-)Gesellschaft an, nicht etwa eine Abgrenzung oder offenen Widerstand.[47] Anstatt sich aufgrund ihrer gemeinsamen Geschichte als Sklavennachfahren zusammenzuschließen, wollten sie vielmehr über diese Vergangenheit und die damit verbundene Stigmatisierung hinwegkommen.[48] Zwischen den verschiedenen Jarir-Gruppen bestanden kaum Kontakte oder überhaupt gegenseitige Kenntnis.[5] Einige wenige Bantu mit höherer Bildung versuchten auf politischer Ebene für ihre Interessen zu wirken. So bestand unter der italienischen Treuhandverwaltung in den 1950er-Jahren eine Partei der Shidle, die jedoch nie in einer Regierung vertreten war. Bantu unterstützten insbesondere auch die HDMS, die vor allem den gegenüber anderen Clans benachteiligten südsomalischen Rahanweyn-Clan vertrat und zu ihren Gunsten ein föderalistisches System forderte[5]. Aber auch bei der bedeutenden Somalischen Jugendliga war eines der Gründungsmitglieder, Abdulkader Sheikh Sakawadin, Jarir. In den 1980er-Jahren gründeten Intellektuelle die Somali Agriculturalists Muki Organization (SAMO). Auch sie verfolgten zunächst vor allem das Ziel, als gleichberechtigte Mitglieder der somalischen Gesellschaft anerkannt zu werden, weniger als spezielle Gruppe mehr Rechte einzufordern. Dies änderte sich nach Ausbruch des Bürgerkrieges. Unter ihrem Vorsitzenden Mohammed Ramadan Arbow wurde die SAMO in Somali African Muki Organization umbenannt.[49]

Insgesamt machten die Ereignisse im Bürgerkrieg (s. u.) aus Sicht der Bantu ihre Ungleichheit innerhalb und gegenüber der Somali-Gesellschaft deutlicher als zuvor. Die Anfang der 1990er-Jahre in Somalia präsenten internationalen Organisationen und Medien nahmen die Bantu vermehrt als eigene und besonders stark unter dem Krieg leidende Gruppe wahr. In den Flüchtlingslagern des UNHCR, wo die somalischen Flüchtlinge nach Clanzugehörigkeit registriert wurden, wurden die „Bantu“ nun unter diesem Begriff kategorisiert[3]. Diese Faktoren trugen dazu bei, dass sich eine neue kollektive Identität der somalischen Bantu herausbildete.

Im Bürgerkrieg

Im Bürgerkrieg in Somalia seit 1991 verschärfte sich die Lage der Bantu. Verschiedene Kriegsparteien, Bewaffnete und Milizen durchquerten ihr Gebiet, plünderten dabei Nahrungsmittel und anderen Besitz und richteten Zerstörungen an der landwirtschaftlichen Infrastruktur an. Vor allem Männer wurden getötet, wenn sie in Verdacht gerieten, Widerstand zu leisten[50]. Vergewaltigungen kamen verbreitet vor[3]. Da sie kaum über Waffen verfügten und auch von den bewaffneten Clans, denen sie zum Teil verbunden waren, wenig Schutz erhielten,[5] waren die Bantu besonders stark solchen Gewalttaten und Plünderungen ausgesetzt. Folglich waren sie auch von der kriegsbedingten Hungersnot Anfang der 1990er überproportional betroffen. Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, ihnen Nahrungsmittelhilfe zu liefern, zeigten begrenzte Wirkung; auch zur Zeit der „humanitären Intervention“ UNOSOM kämpften Kriegsparteien um von den Bantu bewohnte Vertriebenenlager, um die für sie bestimmten Hilfsgüter abzweigen zu können[5]. Dem Hunger fielen vor allem Kleinkinder in großer Zahl zum Opfer, sodass Mitte 1993 der Anteil unter 5 Jahre alter Kinder im mittleren Jubba-Tal auf gerade 8 % geschätzt wurde[51]. (Demgegenüber lag der Anteil dieser Altersgruppe gemäß Zahlen der UNICEF für das Jahr 2007[52] in Somalia bei fast 18 %.) Die Gesamtzahl der Toten liegt im Bereich von Zehntausenden[53]. Einer Schätzung zufolge ist durch Gewalttaten, indirekte Kriegsfolgen, auf der Flucht oder in den Flüchtlingslagern (siehe unten) ein Drittel der Bantu-Bevölkerung umgekommen[54]. Die Anthropologin und Expertin für die somalischen Bantu Catherine Besteman bezeichnete die Gewalt, der die Bantu im Bürgerkrieg ausgesetzt waren, als „genozidal“[50].

Verschiedene Somali-Clans und Kriegsparteien eigneten sich im Verlauf des Krieges das begehrte Land der Bantu an. Manche Bantu werden heute genötigt, unter Bedingungen zwischen Teilpacht und Zwangsarbeit auf dem ehemals ihrigen Land zu arbeiten. Andere mussten ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten näher an die Flussufer verlegen, wo die Gefahr von saisonalen Überflutungen ihrer Felder größer ist.[55][56] Zehntausende wurden in Somalia intern vertrieben oder flohen nach Kenia.[53] Die meisten Binnenvertriebenen verbleiben dabei im südsomalischen Raum. Einige gelangten bis in die nördlichen Gebiete Somaliland und Puntland, wo sie vorwiegend in Städten wie Boosaaso, Gaalkacyo und Hargeysa leben und arbeiten[5][57].

Manche Bantu haben sich unterdessen bewaffnet und eigene Milizen gebildet.[5][58] Die islamistische Gruppierung al-Shabaab unterdrückt kulturelle Praktiken der Bantu wie Tanz, traditionelle Medizin oder religiöse Zeremonien, die nicht ihrer strengen Auffassung des Islam entsprechen.[59]

Flüchtlinge

Über Zehntausend Bantu flohen infolge des Krieges in das nahe Nachbarland Kenia. Die meisten gelangten auf dem Landweg in die Flüchtlingslager bei Dadaab. Auch dort waren sie von Schikanen und Übergriffen von Seiten der Somali-Mehrheit in den Lagern betroffen. Ein kleinerer Teil floh zusammen mit Angehörigen weiterer Minderheiten wie den Benadiri auf dem Seeweg nach Mombasa und wurde zunächst dort in Flüchtlingslagern untergebracht. Ende der 1990er-Jahre wurden diese Lager geschlossen und die verbleibenden Bewohner nach Dadaab oder Kakuma verlegt.[60] Nach 1996 gingen manche Bantu-Flüchtlinge wieder nach Somalia zurück,[61] die meisten gaben jedoch an, nie mehr zurückkehren zu wollen. Viele äußerten stattdessen den Wunsch, sich in jenen afrikanischen Ländern niederzulassen, die sie als ihre Heimat betrachten[18].

Mangels finanzieller Mittel gelangten kaum Bantu in Industrieländer, um dort um Asyl zu ersuchen[5][62].

Da weder die Repatriierung noch der Verbleib in Kenia als langfristige Lösung in Frage kamen, stufte das UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge UNHCR die Bantu-Flüchtlinge als Kandidaten für eine Umsiedlung in Drittstaaten ein. Das anfängliche Vorhaben, sie nach Tansania umzusiedeln, scheiterte 1996, da dieses Land bereits mit Flüchtlingsströmen aus Burundi und vor allem nach dem Völkermord 1994 aus Ruanda konfrontiert war. Pläne für eine Umsiedlung nach Mosambik waren 1997 so weit gediehen, dass Listen von Umsiedlungskandidaten erstellt wurden. 1999 widerrief Mosambik allerdings sein Interesse, da es nicht über die nötigen Ressourcen verfüge und selbst die Wiederansiedlung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus dem mosambikanischen Bürgerkrieg zu bewältigen habe.[17][63]

Umsiedlung in die USA

Schließlich erklärten sich die USA 1999 zur Aufnahme bereit, nachdem Kongressabgeordnete sowie Vertreter von Flüchtlingshilfsorganisationen und den Bantu-Flüchtlingen selbst auf diesen Schritt hingewirkt hatten. Dies entspricht einer allgemeinen Tendenz in der Flüchtlingspolitik der Vereinigten Staaten seit Mitte der 1990er-Jahre, ganzen Gruppen von als besonders schutzbedürftig eingestuften afrikanischen Flüchtlingen Asyl zu gewähren, etwa in den Jahren 1995 und 1996 je rund 4000 Benadiri und Brawanesen aus Somalia, 1997 und 1999 etwa 1.500 Tutsi und mit solchen verheirateten Hutu aus Ruanda und zuletzt im Jahr 2000 über 3.500 sogenannten „Lost Boys“ aus Sudan.[63]

Manche Somali versuchten daraufhin, sich als Bantu auszugeben und somit die Erlaubnis zur Einwanderung in die USA zu erlangen. Hierzu bestachen oder erpressten sie Bantu, um Scheinehen einzugehen[63], als Familienmitglieder ausgegeben zu werden oder Lebensmittelkarten zu erhalten, die sie als Bantu auswiesen. Aufgrund solcher Betrugsversuche wurden die Umsiedlungskandidaten einem Überprüfungsverfahren unterzogen, etwa 10.000 wurden von der weiteren Überprüfung ausgeschlossen. Fast 14.000 Personen wurden näher geprüft, davon wurden rund 12.000 zugelassen. Damit waren die Bantu die bislang größte afrikanische Flüchtlingsgruppe, die Asyl in den USA erhielt.[17]

Strengere Sicherheitsvorkehrungen nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 führten dazu, dass sich die Umsiedlung der Bantu-Flüchtlinge verzögerte. Sie wurden zunächst 2002 von der Internationalen Organisation für Migration aus den Lagern bei Dadaab in das als sicherer geltende Kakuma gebracht und dort in Kursen (cultural orientation classes) auf das Leben in den USA vorbereitet.[17] Im Mai 2003 trafen die ersten in den USA ein[64]. Sie wurden in rund 50 Städten jeweils in Gruppen angesiedelt, so etwa 1000 in Salt Lake City[65] und weitere in Phoenix (Arizona), Tucson, Houston, Nashville, St. Louis, Rochester, Concord[66] und anderen Orten.

Mancherorts gab es Bedenken wegen der geringen Bildung und der mangelnden Englischkenntnisse der somalischen Bantu. Es wurde befürchtet, sie würden schwer Arbeit finden und zur finanziellen Belastung werden, und das Leistungsniveau in den Schulen würde sinken. In der Kleinstadt Holyoke (Massachusetts) verhinderten lokale Proteste geplante Ansiedlungen. Der republikanische Senator Sam Brownback aus Kansas, der die Aufnahme anderer Flüchtlingsgruppen befürwortet hatte, sprach sich gegen die Ansiedlung von Bantu in seinem Bundesstaat aus. Weitere Proteste gab es in Cayce (South Carolina).[63][67] Für Kontroversen sorgte auch der Umstand, dass die Bantu traditionell die in den USA illegale Beschneidung weiblicher Genitalien praktizieren. Berichten zufolge ließen manche Eltern, nachdem sie vom Verbot in den USA erfahren hatten, ihre Töchter möglichst rasch noch in den Flüchtlingslagern beschneiden. Die US-amerikanischen Behörden erwogen zunächst, die betreffenden Familien von der Umsiedlung auszuschließen. Infolge von Kampagnen, die auf die Risiken der Beschneidung hinwiesen, soll ein Großteil der Bantu-Flüchtlinge diese Praxis aufgegeben haben.[45][68] Kritiker der US-Flüchtlingspolitik bemängelten auch die hohen Kosten der Umsiedlung, die ihrer Ansicht nach besser in Flüchtlingshilfe vor Ort oder die Umsiedlung in ein Drittland innerhalb Afrikas investiert würden[63].

Insgesamt wurden die Bantu in ihrer neuen Heimat positiv aufgenommen. Die Ansiedlung der Bantu, die bislang kaum Erfahrung mit Elektrizität, fließendem Wasser etc. gemacht hatten, in einem der modernsten Industriestaaten erhielt umfangreiche Medienaufmerksamkeit in den USA und darüber hinaus[69]. In den Medienberichten ist allgemein davon die Rede, dass sie sich gut in die neuen Lebensbedingungen eingelebt und insbesondere den Wert einer guten Ausbildung für ihre Kinder rasch erkannt hätten. Vor allem Kritiker der US-Flüchtlingspolitik verwiesen jedoch auf das Beispiel von Lewiston (Maine), wo wenig Arbeitsplätze mit geringen Bildungsanforderungen vorhanden sind, viele Bantu folglich arbeitslos sind und staatliche Unterstützung erhalten. Ab 2001 waren Tausende Somali und später auch Bantu dorthin gezogen, weil dieser Ort günstigen Wohnraum bietet und die Kriminalität niedrig ist.[70] Einem offiziellen Bericht zufolge sind 51 % der Einwanderer aus Somalia (Somali und Bantu) in Lewiston arbeitslos[71]. Da Bantu-Familien oft sehr kinderreich sind, gab es in Columbus (Ohio) 2005 Schwierigkeiten, genügend geeigneten Wohnraum zu finden[72]. Zahlreiche Bantu zogen nach Louisville (Kentucky), das über ein großes Arbeitsplatzangebot, aber wegen steigendem Durchschnittsalter und niedrigen Geburtenraten über immer weniger Arbeitskräfte verfügt. Mit über 1.600 weist dieser Ort heute die größte Bantu-Bevölkerung in den USA auf. Die meisten Männer haben hier Arbeit, können jedoch nicht in allen Fällen vollständig für die Versorgung ihrer großen Familien aufkommen.[73][74]

Die Beziehung zwischen Bantu und Somali bleibt auch in den USA schwierig. In den USA lebende Somali haben Bantu bei der Integration unterstützt, ein Teil von ihnen hat jedoch die Vorurteile gegenüber Bantu beibehalten. Umgekehrt hegen viele Bantu aufgrund der Erfahrungen von Sklaverei, Diskriminierung und Bürgerkrieg Misstrauen gegenüber Somali. In verschiedenen Staaten und Ortschaften sind eigene Gemeinschaftsorganisationen der Bantu entstanden, die unabhängig von entsprechenden Strukturen der Somali sind.[75] Zugleich werden sowohl Somali als auch Bantu von weiten Teilen der US-amerikanischen Öffentlichkeit als Schwarze oder Afroamerikaner wahrgenommen.[5]

Wissenschaftliche Studien und Zahlen zur Integration der somalischen Bantu in den USA gibt es bislang nicht.

Bantu-Flüchtlinge in Afrika

Weiterhin leben einige Tausend Bantu in kenianischen Flüchtlingslagern.[61]

Eine weitere Gruppe von etwa 3000 Bantu, vorwiegend Zigula, war von Kenia weiter in die Region Tanga im Nordosten Tansanias gelangt, wo bis heute Zigula leben. Diese Gruppe lebte dort zunächst in der Flüchtlingssiedlung Mkuyu. 2003 konnten sie in die mit Hilfe des UNHCR gebaute Siedlung Chogo umziehen. Sie erhielten Land zur Verfügung gestellt, um sich als Kleinbauern niederzulassen, und sie können die tansanische Staatsbürgerschaft beantragen.[76][77]

Literatur

- Catherine Besteman: Unraveling Somalia. Race, Violence, and the Legacy of Slavery. University of Pennsylvania Press, Philadelphia PA 1999, ISBN 0-8122-1688-1.

- Catherine Besteman: The Invention of Gosha. In: Ali Jimale Ahmed (Hrsg.): The Invention of Somalia. Red Sea Press, Lawrenceville NJ 1995, ISBN 0-932415-99-7, S. 43ff.

- Francesca Declich: Identity, Dance and Islam among People with Bantu Origins in Riverine Areas of Somalia. In: Ali Jimale Ahmed (Hrsg.): The Invention of Somalia. Red Sea Press, Lawrenceville NJ 1995, ISBN 0-932415-99-7, S. 191ff.

- Ken Menkhaus: Bantu ethnic identities in Somalia. In: Annales d'Ethiopie. Bd. 19, 2003, ISSN 0066-2127, S. 323–339, online.

- Lee V. Cassanelli: The Ending of Slavery in Italian Somalia. Liberty and the Control of Labor, 1890–1935. In: Suzanne Miers, Richard Roberts (Hrsg.): The End of Slavery in Africa. The University of Wisconsin Press, Madison WI 1988, ISBN 0-299-11554-2, S. 308ff.

- Lee V. Cassanelli: Social Construction on the Somali Frontier: Bantu Former Slave Communities. In: Igor Kopytoff (Hrsg.): The African Frontier. The Reproduction of Traditional African Societies. Indiana University Press, Bloomington IN u. a. 1987, ISBN 0-253-30252-8, S. 216–238.

Weblinks

- Ausgabe der UNHCR-Zeitschrift „Flüchtlinge“ (3/2002) über die somalischen Bantu (PDF-Datei; 1,3 MB)

- Bericht über eine in die USA umgesiedelte somalische Bantu-Familie in GEO 9/2007

- „The Somali Bantu Experience“ – umfangreiches Material zu somalischen Bantu in Ostafrika und den USA (englisch)

- Daniel J. Lehman, Omar Eno: The Somali Bantu: Their History and Culture (engl.)

- Portland State University: Somali Bantu Project (engl.)

- BBC News: New life in US for Somali Bantus (2004) (engl.)

- Simeon Chapin, Tufts University: Music of the Somali Bantu in Vermont (engl., PDF-Datei; 1,91 MB)

Einzelnachweise

- Der Fischer Weltalmanach (2008) gibt die Zahl von 100.000 an. Menkhaus (2003) gibt eine Schätzung von 5 Prozent Bevölkerungsanteil an (online), was bei einer Gesamtbevölkerung von 7 Mio. etwa 350.000 wären. Eine andere Schätzung (zit. in The Somali Bantu: Their History and Culture, 2002) gibt 600.000 bei einer Gesamtbevölkerung von 7.5 Millionen in Somalia an. Orville Jenkins (Profile: The Gosha.) beziffert die Zahl der Bantu im unteren und mittleren Jubba-Tal auf 85.000. Schätzungen des UNHCR und von Bantu-Ältesten von 1993 zufolge lag die Zahl derjenigen Bantu im Jubba-Tal, die sich hauptsächlich über ihre Herkunftsvölker identifizieren, vor dem Krieg bei fast 100.000, wovon 20.000 die Bantusprache Zigula sprachen. Das CIA World Factbook nennt einen Bevölkerungsanteil von 15 Prozent für „Bantu und andere Nicht-Somali“.

Zur Problematik bei Bevölkerungszahlen zu Somalia siehe auch Somalia#Bevölkerung. - Besteman: Unraveling Somalia, 1999: S. 121, 146f.

- Francesca Declich: Fostering Ethnic Reinvention. Gender Impact of Forced Migration on Bantu Somali Refugees in Kenya, in: Cahiers d'études africaines, 2000

- Besteman 1999: S. 52f.

- Ken Menkhaus: Bantu ethnic identities in Somalia, 2003

- Besteman 1999: S. 60f.

- Besteman 1999: S. 62, 71, sowie Besteman: The Invention of Gosha, in: The Invention of Somalia, 1995 („Gosha“ als geographische Bezeichnung)

- Besteman 1999: S. 150 (Reer Goleed)

- Besteman 1999: S. 116

- The Somali Bantu – Their History and Culture: People (Memento vom 6. Februar 2007 im Internet Archive)

- Patrick Manning: Contours of Slavery and Social Change in Africa, in: The American Historical Review, 1983 (Preisentwicklung und Folgen)

- Cassanelli: Social Construction on the Somali Frontier: Bantu Former Slave Communities, in: The African Frontier, 1987

- Besteman 1999: S. 50f.

- The Somali Bantu – Their History and Culture: History (Memento vom 1. November 2011 im Internet Archive)

- Christian Delacampagne: Die Geschichte der Sklaverei, 2004, ISBN 3-538-07183-7: S. 226

- Robert Hess: Italian Colonialism in Somalia, University of Chicago Press 1966; zit. in Besteman 1999: S. 56

- UNHCR: „Flüchtlinge“ 3/2002

- Daniel J. Lehman, UNHCR: Resettlement of the Mushunguli, Somali refugees of southeast African origins, 1993

- Die häufige Nennung von Nyika-Sklaven in Somalia bezieht sich wohl zum Teil auf die Mijikenda, kann aber auch andere Volksgruppen meinen, da (Wa)Nyika im Swahili allgemein „Buschleute“ oder „Leute aus dem Hinterland“ bezeichnet. (Wa)Nyasa umfasst als Sammelbezeichnung verschiedene um den Malawisee (Nyasa-See) lebende Gruppen und wurde zum Synonym für Sklaven und deren Nachkommen, da aus jenem Gebiet zahlreiche Sklaven kamen (Frederick Cooper: Plantation Slavery on the East Coast of Africa, 1977, ISBN 0-300-02041-4: S. 120). Selten genannt sind Kikuyu, Kamba und Pokomo (Volksgruppen in Kenia), Massaninga und Makale (Untergruppen der Yao), Bisa, Nyamwezi, Mrima u. a. (Marc-Antoine Pérouse de Montclos: Exodus and reconstruction of identities: Somali „minority refugees“ in Mombasa; Declich: Multiple Oral Traditions and Ethno-Historical Issues among the Gosha: Three Examples (PDF)). Molema oder Mlima wird manchmal als Alternativbezeichnung für die somalischen Bantu erwähnt, die in gebrochenem Swahili „Bergler“ bedeute, manchmal wird dies auch als Name einer Untergruppe genannt (vgl. Pérouse de Montclos und Somali Bantu – Their History and Culture: People (Memento vom 6. Februar 2007 im Internet Archive)). Grottanelli (I Bantu del Giuba nelle tradizione del Wazegua, in: Geographica Helvetica Band 8, 1953) berichtet von Untergruppen der Zigula, die sich Lomwe und Bena nennen, was auf Sklaven aus den gleichnamigen Volksgruppen hinweisen könnte, die sich in Somalia den Zigula assimilierten.

- Besteman 1999: S. 77 (Sklaverei in der Bay-Region)

- Cassanelli: The Ending of Slavery in Italian Somalia, in: The End of Slavery in Africa, 1988

- Besteman 1999: S. 57–60 (Sklaverei bei nomadischen Somali)

- Karl Klaus von der Decken begegnete auf seiner Expedition von 1865 Zigula, die aussagten, seit 70 Jahren im Gosha zu leben, vgl. Declich: Multiple Oral Traditions and Ethno-Historical Issues among the Gosha: Three Examples (PDF)

- Besteman 1999: S. 61–64 (zum Beginn der Besiedelung des Gosha)

- Besteman 1999: S. 62

- Besteman 1999: S. 64–66

- Besteman 1999: S. 66–68, 74 (zur Besiedlung des mittleren Gosha)

- Besteman 1999: S. 54f. (zur Verlagerung des Sklavenhandels auf den Landweg)

- The Somali Bantu – Their History and Culture: History (Memento vom 1. November 2011 im Internet Archive) (zu ersten 45 befreiten Sklaven und teilweisem Verbleib in Sklaverei bis 1930er)

- Besteman 1999: S. 113–128 (Wahrnehmung der Bantu durch Somali und europäische Kolonialherren, Diskriminierung)

- Besteman 1999: S. 87–89, 182 (Zwangsarbeit, Landenteignung und deren Folgen)

- The Somali Bantu – Their History and Culture: Economy (Memento vom 1. Juli 2008 im Internet Archive)

- Besteman 1999: S. 78–90 (Besiedlung des oberen Gosha durch weitere Ex-Sklaven, Reer Shabelle, Oromo und Somali 1898–1988)

- Besteman 1999: S. 128f., 150–154

- Joint British, Danish and Dutch fact-finding mission to Nairobi, Kenya: Report on minority groups in Somalia (6.3.1; PDF; 4,5 MB)

- Besteman 1999: S. 199–221 (Landgesetz und staatliche Entwicklungspolitik und deren Folgen im Jubba-Tal)

- Norwegian Refugee Council, HABITAT, UNHCR: Land, Property, and Housing in Somalia (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF): S. 98f. (Staatsfarmen)

- UN-OCHA: A study on minorities in Somalia, 2002 (Marerey)

- Besteman 1999: S. 28

- International Organization for Migration, 2002: Somali Bantu Report (Memento vom 25. April 2012 im Internet Archive)

- The Somali Bantu – Their History and Culture: Economy (Memento vom 1. Juli 2008 im Internet Archive) (Hauptquelle dieses Abschnitts)

- Encarnacion Pyle: Escaping Death's Shadow, in: The Columbus Dispatch, 17. Oktober 2004 Archivlink (Memento vom 26. Juni 2013 im Internet Archive) (PDF; 6,2 MB)

- Declich: Identity, Dance and Islam among People with Bantu Origins in Riverine Areas of Somalia, in: The Invention of Somalia, 1995

- The Somali Bantu – Their History and Culture: Resettlement Challenges (Memento vom 3. April 2009 im Internet Archive)

- BBC News: US rethinks genital mutilation threat, 2002

- Besteman 1999: S. 80, 141–143 (ku tirsan und Plünderungen)

- Besteman 1999: S. 132–158 (Reaktionen der Bantu auf ihre gesellschaftliche Lage)

- Besteman 1995

- Virginia Luling: Somali Sultanate: The Geledi City-state Over 150 Years, 2001, ISBN 978-1-874209-98-0

- Catherine Besteman: Genocide in Somalia’s Jubba Valley and Somali Bantu Refugees in the U.S., 2007

- Besteman 1999: S. 3, 18

- UNICEF, Statistiken zu Somalia; berechnet aus Total population (thousands), 2007 und Population (thousands), 2007, under 5.

- Besteman 1999: S. 19 (By the mid-1990s, tens of thousands of people from the Jubba valley had died in the fighting or from starvation, tens of thousands still inhabited refugee camps within Somalia or in Kenya (…).)

- L. Fraade-Blanar: Somali Bantu Cultural Orientation in Kakuma Refugee Camp: Teaching The American Mind, unpublished research paper, American University, Washington DC 2004, zit. in Colleen Shaughnessy: Preliterate English as a Second Language Learners: A Case Study of Somali Bantu Women, 2006 (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (PDF): S. 10

- Internal Displacement Monitoring Centre, 2004: Land dispossession is the main driving force behind conflict in Somalia Archivlink (Memento vom 27. September 2007 im Internet Archive)

- Norwegian Refugee Council, HABITAT, UNHCR: Land, Property, and Housing in Somalia (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) (S. 49–53)

- Joint British, Danish and Dutch fact-finding mission to Nairobi, Kenya: Report on minority groups in Somalia (6.3, 6.4; PDF; 4,5 MB)

- IRIN, 2008: Somalia: Thousands displaced by fighting in Lower Juba

- Minority Rights Group: No redress: Somalia's forgotten minorities, 2010 (S. 23; PDF; 1,2 MB)

- Mohamed A. Eno: The Homogeneity of the Somali People: A Study of the Somali Bantu Ethnic Community, PhD Thesis, 2005 http://www.stclements.edu/grad/gradeno.htm (Memento vom 12. September 2007 im Internet Archive) (zur Verteilung auf Flüchtlingslager in Kenia)

- Besteman/Colby College: The Somali Bantu Experience: Kenya and Refugee Camps

- Joint British, Danish and Dutch fact-finding mission to Nairobi, Kenya: Report on minority groups in Somalia (6.5; PDF; 4,5 MB)

- Center for Immigration Studies (en:Center for Immigration Studies): Out of Africa – Somali Bantu and the Paradigm Shift in Refugee Resettlement, 2003

- UNHCR, 2003: Somali Bantus leave for America with hope for a new life

- The Salt Lake Tribune: Somali Bantu refugees started arriving in Salt Lake City, Utah

- The New York Times: U.S. a Place of Miracles for Somali Refugees, 2003

- The Boston Globe, 2003: Somali Influx Gets Mixed Carolina Welcome

- BBC News: US may ban genital mutilation parents, 2002

- vgl. The New York Times, 2003: Africa's Lost Tribe Discovers American Way ; The Columbus Dispatch, 2004: Escaping Death's Shadow Archivlink (Memento vom 26. Juni 2013 im Internet Archive) (PDF; 6,2 MB); Corriere della Sera, 2003: Gli Usa aprono le porte ai bantu, il popolo «dimenticato da Dio» ; NZZ am Sonntag, 2003: Gekocht wird künftig am Herd ; Thilo Thielke: KENIA: Schulfach Amerika. In: Der Spiegel. Nr. 52, 2003 (online – 20. Dezember 2003).; GEO 1/2004 und 9/2007

- The New Yorker, 2006: Letter from Maine: New in Town, 2006

- Maine Department of Labor, 2008: An Analysis of the Employment Patterns of Somali Immigrants to Lewiston from 2001 through 2006 (PDF)

- Ohio Refugee Services: Somali Bantu in Columbus – Background and local response to the Somali Bantu homeless shelter crisis in Columbus, Ohio (Memento vom 4. Juli 2008 im Internet Archive)

- Wall Street Journal: Bourbon, Baseball Bats and Now the Bantu – Louisville, Ky., Welcomes Immigrants to Bolster Its Shrinking Work Force (Memento vom 12. Mai 2008 im Internet Archive), 2007 (auf www.louisvilleky.gov)

- Courier Journal: Somali Bantu summit opens today (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.

- Omar A. Eno, Mohamed Eno: The Making of a Modern Diaspora: The Resettlement Process of the Somali Bantu Refugees in the United States. In: Toyin Falola, Niyi Afolabi (Hrsg.): African Minorities in the New World. Routledge 2007, ISBN 978-0-415-96092-2; vgl. auch Letter from Maine: New in Town

- BBC News: Tanzania accepts Somali Bantus, 2003

- UNHCR: Für somalische Bantu beginnt ein neues Leben (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , 2003