Sie kam aus Mariupol

Sie kam aus Mariupol ist ein belletristisches Werk der deutschen Schriftstellerin Natascha Wodin aus dem Jahr 2017. Darin verwirklicht sie ihren langgehegten Wunsch, die Herkunft ihrer früh verstorbenen Mutter zu ergründen. Mit ihrer Spurensuche erhellt sie zugleich das literarisch noch wenig erschlossene Terrain der Zwangsarbeiter, die Nazideutschland im Zuge des Eroberungskrieges millionenfach rekrutierte. Das stark autobiografische, aber keinem Genre eindeutig zuzuordnende Werk wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2017. Der Erfolg des Buches, bei Lesern wie Kritikern, verhalf der Autorin zu ihrem – späten – schriftstellerischen Durchbruch und befreite sie von der Furcht vor möglicher Altersarmut.[1]

Inhalt

Der Text gliedert sich in vier – inhaltlich und formal nicht ganz kohärente – Teile. Im ersten und längsten nähert sich die Ich-Erzählerin – unverkennbar die knapp 70-jährige Autorin selbst – ihrem Thema an: Sie will, zum wiederholten Mal, der Herkunft ihrer Mutter nachspüren. Sie selbst war zehn Jahre alt, als ihre Mutter durch Freitod aus dem Leben schied, und wusste von ihr kaum mehr, als dass es sie aus dem ukrainischen Mariupol nach Deutschland verschlagen hatte. Erst später erfuhr sie, dass sie und ihr Mann als Zwangsarbeiter rekrutiert worden waren. Verwertbare Angaben zu Familienangehörigen fehlten, sodass sie sich stets als ein „wurzelloses Einzelwesen“ empfand. Entsprechend gedämpft sind ihre Erwartungen, als sie im Sommer 2013 den Namen ihrer Mutter ins russische Internet eingibt. Doch diesmal zeigt sich eine Spur, die immer Neues zutage fördert ... Unter tatkräftiger Mithilfe eines russischen Hobby-Genealogen wächst ihre bis dato fast völlig unbeschriebene Ahnentafel binnen weniger Wochen zu einem auch im übertragenen Sinne reichen Stammbaum, der adlige und großbürgerliche Vorfahren mit italienischen und baltendeutschen Wurzeln, eine Großfamilie mit einigen exponierten Vertretern, abenteuerlichen Lebensläufen, scheinbar oder tatsächlich konträren Gesinnungen aufweist. Wie passt das zu dem Bild, das sie einst als Kind von ihrer Mutter Jewgenia gewann – dem einer unterwürfigen, verschüchterten, verschlossenen Frau?

Der zweite Teil gibt darauf indirekt Antwort. Er ist die fiktionalisierte Fassung des Tagebuchs, das Jewgenias neun Jahre ältere Schwester Lidia im hohen Alter, rückblickend auf ihre jungen Jahre in den 1920er und 30ern, niederschrieb. Als Einzelporträt Lidias zeigt er eine außerordentlich mutige, lebenstüchtige Frau, die, wie ihr Vater, eine Lagerhaft überstehen muss; als Zeitdokument zeugt er von Willkür und Gewalt durch Bürgerkrieg und Stalinismus. Mitten in diese Wirren hinein, 1920, wird Jewgenia geboren; ihre prägenden Lebenserfahrungen sind so Verlust, Mangel, Demütigung und ständige Unsicherheit. Möglicherweise resultieren daraus Handlungen, die als Flucht in trügerische Sicherheiten deutbar sind: ihre Anstellung auf dem Arbeitsamt der deutschen Besatzungsmacht in Mariupol, ihre Ehe mit einem 20 Jahre älteren Mann, mit dem sie vielleicht nicht mehr verbindet als die Liebe zum Singen und der Hass auf Stalin.

Der dritte Teil beginnt und endet mit einer wirklichen Flucht des Paars vor der heranrückenden Roten Armee, muss Jewgenia doch damit rechnen, der Kollaboration angeklagt zu werden. Das eigentliche Ziel der ersten Flucht, 1943/44, war eventuell Amerika, unter Inkaufnahme der Gefahr, von den Deutschen abgefangen und der Zwangsarbeit zugeführt zu werden. So geschieht es in der Tat, verbunden mit größtmöglichem Pech: ATG Leipzig ist ein Rüstungsbetrieb und gehört zum Flickkonzern, berüchtigt für besonders unmenschliche Arbeits- und Wohnbedingungen. Das Paar wird getrennt untergebracht; ATG verfügt allein über 20 von insgesamt etwa 600 Lagern im Großraum Leipzig. Der 12-Stunden-Arbeitstag am Fließband zehrt insbesondere an Jewgenias ohnehin fragiler Gesundheit. Bei Kriegsende ist ihnen allerdings Glück beschieden: Ein Amerikaner trägt in ihre Papiere, aus Versehen oder Humanität, als Heimatort „Cracow“ ein, und da Ukrainern, die vor dem Krieg auf polnischem Staatsgebiet lebten, die Repatriierung freigestellt ist, gelingt es dem Paar, aus Sachsen zu flüchten, bevor die Rote Armee einmarschiert.

Ein halbes Jahr später, im Dezember 1945, erblickt die Erzählerin das Licht der Welt. Ihr Naturell ist dem ihrer Mutter nahezu entgegengesetzt: robust, dickköpfig, fordernd. Dass sie noch dazu blond ist, verleitet Jewgenia dazu, ihr zu suggerieren, sie sei ein Findelkind deutscher Eltern, was die heimliche Sehnsucht des Mädchens, zur Mehrheitsgesellschaft „dazugehören“ zu wollen, umso mehr nährt. Nach fünf Jahren illegalen Aufenthalts in einem Lagerschuppen auf einem Nürnberger Fabrikgelände (vom Besitzer stillschweigend geduldet) und weiteren zwei in einem Lager für „Displaced Persons“ wird der Familie eine Mietwohnung in einer Siedlung am Stadtrand von Forchheim zugewiesen; sie gelten nun als Staatenlose mit Bleiberecht. Ihre Integration indes misslingt, auch in der Schule. Zwar lernt das hochmotivierte Mädchen Deutsch im Handumdrehen, doch sie wird von den Mitschülern gemobbt; selbst Lehrer schüren den Hass auf die „Russen“ als vermeintlich Schuldige am Krieg; die Eltern wiederum blocken ihre Versuche, zuhause deutsch zu reden, ab. Der Vater drängt Jewgenia, einer Arbeit nachzugehen, doch das übersteigt ihre Kräfte. Ihre musische Bildung ist die einzige Mitgift, die sie empfangen hat und auch weitergibt. Als Hausfrau und Mutter von mittlerweile zwei Töchtern ist sie oft genug schon überfordert; Heimweh und Schwermut gewinnen immer mehr die Oberhand. Die dauerhafte Abwesenheit ihres Mannes – er ist, um für Einkünfte zu sorgen, mit einem Kosakenchor ganzjährig auf Tournee – lässt sie schließlich völlig den Boden unter den Füßen verlieren; 36-jährig vollzieht sie, was sie lange schon angekündigt hat, und „geht ins Wasser“.

Form

„Lakonisch“ ist das häufigste Attribut, mit dem Rezensenten Wodins Stil beschreiben.[2][3] Für ein Buch wie ihres sei dies auch die „vielleicht einzige adäquate Form“;[2] nach außen hin „scheinbar kühl“ und „nahezu dokumentarisch“, entfalte das Erzählte „lakonische Wucht“.[4][5] Auf den „etwas redseligen“ ersten Teil treffe das allerdings nur bedingt zu, wendet einer der Kritiker ein, und konstatiert einen „schroffen Stilbruch“ mit Beginn des zweiten,[5] wohingegen ein anderer meint, Wodin sei die Verbindung der „verschiedenen Tonlagen von Recherche, Erzählung, Memoire und Dokumentation“ gelungen.[3]

Sie kam aus Mariupol erschien ohne eine Genrebezeichnung. Damit folgte man Wodins Entscheidung, anders als in früheren Prosawerken hier mit Klarnamen zu arbeiten. Gegen eine Verkleidung als Roman sprach auch ihre erklärte Absicht, größtmögliche Realitätstreue anzustreben.[1] An diese hält sie sich nicht zuletzt an jenen Schaltstellen im Leben ihrer Mutter, über die sie und der Leser vielleicht am dringendsten Aufklärung wünschte, wie der Frage, ob sie freiwillig in deutsche Zwangsarbeit ging oder deportiert wurde; hier lässt Wodin nur das verfügbare Material sprechen, bietet Schlussfolgerungen an und enthält sich einer persönlichen Wichtung. Sigrid Löffler klassifiziert Sie kam aus Mariupol als „eine Art Tatsachenbericht mit fiktionalen wie dokumentarischen Elementen“.[6]

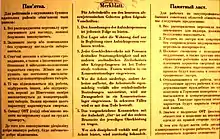

- Zwangsarbeiter aus den eroberten osteuropäischen Ländern wurden...

zunächst propagandistisch angeworben,

zunächst propagandistisch angeworben, später zwangsrekrutiert,

später zwangsrekrutiert, in Deutschland streng reglementiert und

in Deutschland streng reglementiert und

Einordnung

„Mein erstes, vor Jahrzehnten erschienenes Buch war so etwas wie der Versuch einer Autobiographie gewesen“, schreibt Wodin mit Bezug auf ihr Erzähldebüt Die gläserne Stadt von 1983.[7] Nur habe sie zu dem Zeitpunkt, mangels Herkunfts- und Geschichtsbewusstsein, ihr „Leben und seine Zusammenhänge“ noch gar nicht wirklich gekannt. Noch mit 20 glaubte sie, der Krieg sei von russischem Boden ausgegangen, und erst jenseits der 40 erfuhr sie, dass ihre Eltern als Zwangsarbeiter nach Deutschland gekommen waren. Als sie den Plan fasste, Letzteres in den Mittelpunkt eines neuen Buchs über ihre Mutter zu rücken, hatte sie an persönlichen Dokumenten nur die Arbeitskarte von Jewgenias Mann (d. h. ihrem Vater) in Händen, und an subjektiven Erinnerungen – nichts. Das konnten auch ihre in anderer Hinsicht ertragreichen Recherchen nicht ändern. In puncto Zwangsarbeit war Wodin daher auf die Geschichtsschreibung angewiesen, die sich seit den 1990er Jahren verstärkt dem Thema widmete. In Vitalij Sjomins Zum Unterschied ein Zeichen fand sie schließlich auch die langgesuchte literarische Stimme – nur diese einzige, was sie angesichts millionenfacher Einzelschicksale verwunderte.[8] Den Titel ihres Erzähldebüts greift Wodin in Sie kam aus Mariupol noch einmal auf: Die gläserne Stadt ist eine der Geschichten, die ihre Mutter eigens für sie erfindet und Beleg dessen, dass ihre Fabulierkunst – neben dem Singen – die wichtigste Mitgift ist, die sie ihren Töchtern mitgibt.

Auf wiederholte Anfragen ihrer Leser entschloss sich Wodin, in einem weiteren Buch auch ihrem Vater „Gerechtigkeit widerfahren“ zu lassen; es erschien 2018 unter dem Titel Irgendwo in diesem Dunkel und löste ebenfalls einen Vorgänger ab (Einmal lebt ich, 1989). Auch ein Buch über ihre Schwester, der Sie kam aus Mariupol gewidmet ist, hält Wodin für möglich, schließt dies jedoch zu Lebzeiten der potenziellen Protagonistin aus.[1]

Urteile

„Die katastrophalen Geschichtsbrüche des 20. Jahrhunderts werden in dieser Familienrecherche en miniature verhandelt, ohne großen rhetorischen Aufwand, aber mit existenzieller Wucht.“

„W. G. Sebald hat dieses erbarmungslose, zielstrebige Vergessen vor Jahren am Beispiel des Bombenkriegs gegen die deutschen Städte beschrieben. Ähnliches – wenn auch auf völlig andere Weise – leistet Natascha Wodin in Sie kam aus Mariupol für die Zwangsarbeiter. Mal hoch emotional, mal erstaunlich kühl und distanziert, auf Grundlage historischer Forschung und persönlicher Erinnerung. Und ohne Scheu, Lücken mit Fantasie und Einfühlungsvermögen zu füllen.“

Auszeichnungen

- 2015: Alfred-Döblin-Preis für das Manuskript von Sie kam aus Mariupol

- 2017: Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik

- 2017: August-Graf-von-Platen-Preis

Ausgaben

- Natascha Wodin: Sie kam aus Mariupol. Rowohlt, Reinbek 2017. ISBN 978-3498073893.

- Natascha Wodin: Sie kam aus Mariupol. Rowohlt Taschenbuch, Reinbek 2018. ISBN 978-3499290657.

Einzelnachweise

- Tanja Runow: Zwischentöne mit Natascha Wodin. In: deutschlandfunk.de. 4. August 2019, abgerufen am 24. Oktober 2021.

- Paul Jandl: Vor Stalin geflohen, bei Hitler gelandet. In: welt.de. 22. März 2017, abgerufen am 24. Oktober 2021.

- Wolfgang Schneider: Ratlos im Unrat. In: tagesspiegel.de. 27. Februar 2017, abgerufen am 24. Oktober 2021.

- Helmut Böttiger: Dann spielt die Mutter Chopin. In: zeit.de. 7. März 2017, abgerufen am 17. Oktober 2021.

- Hans-Peter Kunisch: Weiße Hände, dunkle Zeit. In: sueddeutsche.de. 15. März 2017, abgerufen am 24. Oktober 2021.

- Carola Ebeling: Das Schweigen Jewgenias. In: taz.de. 14. März 2017, abgerufen am 24. Oktober 2021.

- Natascha Wodin: Sie kam aus Mariupol. Rowohlt Taschenbuch, Reinbek 2018, S. 36.

- Natascha Wodin: Sie kam aus Mariupol. Rowohlt Taschenbuch, Reinbek 2018, S. 37.

- Uli Hufen: Was kann ein Mensch ertragen? In: deutschlandfunk.de. 26. Februar 2017, abgerufen am 17. Oktober 2021.