Pumpspeicherwerk Goldisthal

Das Pumpspeicherkraftwerk (PSW) Goldisthal im Thüringer Schiefergebirge am Oberlauf der Schwarza zwischen Goldisthal und Scheibe-Alsbach wurde im Jahr 2003 in Betrieb genommen und ist mit einer Leistung von 1060 MW das größte Wasserkraftwerk Deutschlands und eines der größten Europas.

| Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal | |||

|---|---|---|---|

.jpg.webp) Ober- und Unterbecken des Pumpspeicherkraftwerks. Am unteren Bildrand die Schnellfahrstrecke Nürnberg–Erfurt mit dem Tunnel Goldberg | |||

| Lage | |||

| |||

| Koordinaten | 50° 30′ 29″ N, 11° 1′ 33″ O | ||

| Land | Deutschland | ||

| Gewässer | Schwarza (Saale) | ||

| Daten | |||

| Typ | Pumpspeicherkraftwerk | ||

| Primärenergie | Wasser | ||

| Leistung | 1.060 MW | ||

| Betreiber | Vattenfall | ||

| Projektbeginn | 1975/1991 | ||

| Betriebsaufnahme | 2003 | ||

| Turbine | 4 Francis-Pumpturbinen, davon je 2 mit Synchron- und Asynchronmaschinen | ||

| Website | https://powerplants.vattenfall.com/de/goldisthal | ||

| Stand | 2011 | ||

Geschichte

1965 wurden die ersten Überlegungen in der DDR zum Bau eines Pumpspeicherkraftwerks an diesem Standort bekannt. 1975 begannen die ingenieurgeologische Erkundung und die ersten Maßnahmen zur Bauvorbereitung. Über 2 km² Wald wurden gerodet und eine Zufahrtsstraße wurde gebaut. In den Jahren danach folgten umfangreiche Erd- und Felsarbeiten. 1980/1981 wurde das Großprojekt wegen Geldmangels gestoppt. 1988 beschloss die DDR-Regierung die Wiederaufnahme der Bauvorbereitungen und damit die Fortführung des Projektes. Nach der Wiedervereinigung prüfte 1991 die Vereinigte Energiewerke AG (VEAG) das Projekt auf seine Wirtschaftlichkeit und kam zu einem positiven Ergebnis. Daraufhin wurden die Planungen wieder vorangetrieben und 1993 das Planfeststellungsverfahren eröffnet.

Die Planungen zum Bau dieses Kraftwerks waren sehr umstritten und führten zum breiten Widerstand insbesondere von Umweltschutzgruppen, namentlich von BUND und Grüner Liga, die das Großprojekt nicht nur wegen des landschaftlichen und ökologischen Eingriffs (das betroffene Gebiet war u. a. ein Lebensraum der vom Aussterben bedrohten Auerhühner), sondern auch als „Energiefresser“ stark kritisierten.

1995 wurde der Bau EU-weit ausgeschrieben. 1996 reichte der BUND Thüringen beim Verwaltungsgericht Weimar Klage gegen den Bau ein.[1] Der Rechtsstreit zwischen VEAG und BUND wurde 1997 beigelegt, da einerseits die Aussichtslosigkeit der Klage schnell klar wurde und andererseits die VEAG an einem zügigen Verfahren interessiert war und deshalb den außergerichtlichen Vergleich suchte. Mit der ausgehandelten Vergleichssumme von 7 Millionen DM (ca. 3,65 Millionen Euro[2]) rief der BUND im Jahr 1998 nach Klage-Rückzug die NATURstiftung David, eine Umweltstiftung „zur Förderung von Projekten für den Naturschutz und von regenerativen Energien in den neuen Bundesländern“, ins Leben.

Noch 1997 begannen die Bauarbeiten. 2003 wurde der Kraftwerksbetrieb aufgenommen und am 30. September 2003 das Kraftwerk offiziell eröffnet. Seit 2004 laufen alle vier Maschinensätze im Dauerbetrieb. Die Baukosten betrugen 623 Millionen Euro.[3] Betrieben wird das PSW Goldisthal heute vom Energiekonzern Vattenfall GmbH.

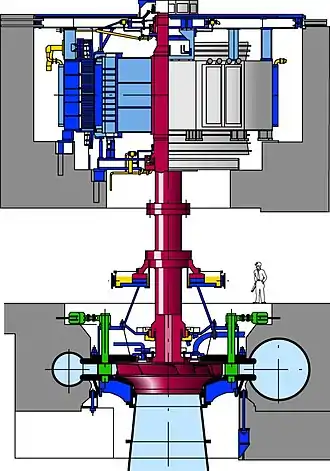

Die Anlage

Das künstlich angelegte, umgehbare Oberbecken befindet sich auf einer Höhe von etwa 880 m ü. NHN auf der Moosbergebene am Großen Farmdenkopf und hat ein Nutzvolumen von zirka 12 Millionen m³ Wasser bei einer Fläche von 0,55 km². Der Berggipfel wurde abgetragen, um dieses Becken zu schaffen. Diese Wassermenge reicht für acht Stunden Turbinen-Volllastbetrieb. Dies entspricht bei der vorhandenen Höhendifferenz zwischen Speicherbecken und Turbinen einer maximal speicherbaren Elektroenergiemenge von 8,5 GWh.[4] Durch zwei etwa 800 m lange Druckwasser-Stollen, die um 25 Grad gegen die Horizontale geneigt sind, ist das Oberbecken mit den Pumpturbinen in einer großen Maschinen-Kaverne (Länge: 137 m, Breite: 26 m, Höhe: 49 m), einem unterirdischen Hohlraum mehrere hundert Meter tief im Berg, verbunden. Der Höhenunterschied beträgt knapp 350 m. Neben der Maschinen-Kaverne existiert eine Trafo-Kaverne (Länge: 122 m, Breite: 15 m, Höhe: 17 m).

Nach dem Turbinendurchfluss wird das Wasser durch Rohrleitungen in das Goldisthal-Unterbecken abgeführt und strömt dort mehr als 20 m unterhalb des Wasserspiegels wieder ein. Dieses durch eine Talsperre geschaffene Becken fasst etwa 18,9 Mio m³ und liegt auf einer Höhe von etwa 550 m ü. NHN. Damit beträgt die Nennförderhöhe beim Heraufpumpen des Wassers gut 300 Meter. Das Unterbecken wird durch den Aufstau der Schwarza durch einen 67 m hohen Staudamm etwa 500 m oberhalb der Ortschaft Goldisthal gebildet. Der Schwarza-Stausee erfüllt auch gewisse Hochwasserschutz-Funktionen, die jedoch aufgrund des kleinen Einzugsgebietes der Schwarza eher gering sind. Das Unterbecken hat eine Vorsperre namens Gräftiegelsperre, welche 0,7 Millionen m³ Wasser fasst und die Höhenschwankungen des Unterbeckens vom vorherigen Flusslauf ausgleicht.

Als Besonderheit besteht in Goldisthal die erste drehzahlgeregelte Pumpspeichereinheit in Europa. Von den insgesamt vier Pumpturbinen arbeiten zwei mit variabler (asynchroner) und zwei mit konstanter (synchroner) Drehzahl. Solche kombinierten Maschinensätze, die ihre Leistung sowohl im Turbinenbetrieb bei der Energieerzeugung als auch im Pumpbetrieb bei der Energiezuführung flexibel und kontinuierlich an die Erfordernisse anpassen und dadurch mit dem optimalen Wirkungsgrad betrieben werden können, wurden zuvor nur in Japan in Betrieb genommen.

Der Netzanschluss erfolgt auf der 380-kV-Höchstspannungsebene über die neu errichtete Schaltanlage Altenfeld in das Netz von 50Hertz Transmission.[5]

Geokoordinaten der Becken

- Oberbecken: 50° 30′ 35″ N, 11° 1′ 50″ O

- Unterbecken: 50° 30′ 35″ N, 11° 0′ 12,4″ O

- Vorsperre Gräftiegelsperre: 50° 29′ 34″ N, 11° 1′ 15″ O

Tourismus

Das bewaldete Umfeld des Kraftwerk Goldisthal ist ein beliebtes Wandergebiet. Mittlerweile sind auch das Pumpspeicherkraftwerk selbst und seine beiden Seen ein Ausflugsziel für energiewirtschaftlich Interessierte, die das Besucherinformationszentrum am Kraftwerk und die Aussichtsplattformen mit weiten Blicken in die umgebende Landschaft nutzen können. Führungen müssen wegen großer Nachfrage aber schon lange schriftlich im Voraus angemeldet werden. In den letzten Jahren sind 6000–7000 Besucher pro Jahr in den unterirdischen Anlagen geführt worden.

Jegliche freizeit- und wassersportliche Nutzung der beiden künstlichen Seen ist jedoch aus Sicherheitsgründen verboten, da die Wasserspiegel während des Kraftwerksbetriebes um mehrere Meter schwanken können und starke Strömungen sowie Strudel entstehen. Für die Sportfischerei wurde ein Pachtvertrag mit dem örtlichen Angelverein geschlossen, bei dem nähere Informationen eingeholt werden können. Ein von der Gemeinde angelegter Wanderweg erlaubt auf ca. 10 km Länge die komplette Umrundung des Unterbeckens in unmittelbarer Nähe zum Wasser. Aus Sicherheitsgründen ist das Oberbecken komplett eingezäunt. Personen, die versehentlich die glatte 50° steile asphaltierte Umrandung hinabrutschen würden, könnten ohne fremde Hilfe nicht mehr nach oben gelangen. Die einzigen beiden Ausstiegsmöglichkeiten sind die Zufahrtsrampe und ein Geländer am Einlaufbauwerk. Diese können jedoch, je nach Unglücksstelle, bis 900 m entfernt sein. Da das Wasser auch im Sommer sehr kalt ist, kann diese Entfernung schwimmend normalerweise nicht mehr bewältigt werden.

Kunst am Bau

Für die Gestaltung der Maschinenkaverne wählte Vattenfall nach Ausschreibung eines Wettbewerbs den Entwurf der Künstler Desur aka Danny Doom, Ben Dressel und DAIM (Mirko Reisser). Die Gestaltung der Maschinenkaverne des Pumpspeicherwerks zeigt in grafischer Optik den Prozess der Energiegewinnung. Inspiriert von der Symbiose von Natur und Technik des Kraftwerks spiegelt das Design so die Funktion, indem die unsichtbare Transformation des Wassers in nutzbaren Strom gezeigt wird. Durch dieses Projekt wurden in der Maschinenkaverne zwei Fenster geschaffen, welche dem Besucher auf ungewöhnliche Weise einen Einblick in den Ablauf hinter der Kulisse aus Stein und Stahl geben.

Galerie

Auslaufbauwerk und Energieableitungsportal

Auslaufbauwerk und Energieableitungsportal Damm des Unterbeckens

Damm des Unterbeckens Unterbecken

Unterbecken Damm und Ablauf oberhalb von Goldisthal

Damm und Ablauf oberhalb von Goldisthal „Die Transformation“ Künstler: Daim (Mirko Reisser), Desur (Ben Dressel) Kunst am Bau

„Die Transformation“ Künstler: Daim (Mirko Reisser), Desur (Ben Dressel) Kunst am Bau

Siehe auch

Einzelnachweise

- BUND erhebt Klage gegen das Pumpspeicherwerk Goldisthal. Abgerufen am 27. Juni 2020 (deutsch).

- NATURstiftung David. Abgerufen am 1. November 2020 (deutsch).

- Strom-Magazin: Pumpspeicherwerk Goldisthal startet Dauerbetrieb. 28. Oktober 2004, abgerufen am 16. Juni 2011.

- Pumpspeicherwerk (PSW) Goldisthal. Bundesverband Energiespeicher (BVES), Juli 2016.

- Kraftwerksliste Bundesnetzagentur (bundesweit; alle Netz- und Umspannebenen) Stand 02.07.2012. (Microsoft-Excel; 1,6 MiB) Archiviert vom Original am 22. Juli 2012; abgerufen am 21. Juli 2012.

Weblinks

- Beschreibung des PSW Goldisthal auf der Homepage von Vattenfall Europe

- Talsperre Goldisthal, Thüringen auf talsperren.net

- Das PSW Goldisthal - ein Überblick unter ingenieurgeologischen Aspekten (Memento vom 22. Oktober 2004 im Internet Archive) (PDF; 134 kB)

- Uni Weimar: Bebilderter Exkursionsbericht von 2001

- Uni Weimar: Bebilderter Exkursionsbericht von 2002

- Grüne Liga, Pressemitteilung zur Inbetriebnahme vom 26. September 2003 (Memento vom 24. Dezember 2005 im Internet Archive)

- Daim: Projektbeschreibung Kunst am Bau auf der Homepage des Künstlers Daim