Liste der Kunstdenkmäler nach Gurlitt 1904 in Radebeul

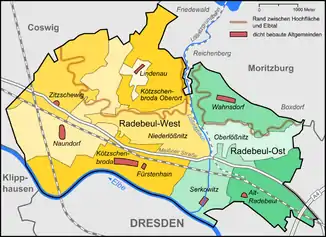

Die Liste der Kunstdenkmäler nach Gurlitt 1904 in Radebeul enthält die von dem Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt in der Fundamentalinventarisation Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, Heft 26 Die Kunstdenkmäler von Dresdens Umgebung, Theil 2: Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt von 1904 aufgeführten Kunstdenkmäler auf dem Gebiet der heutigen sächsischen Stadt Radebeul, in den damals noch selbstständigen Gemeinden Kötzschenbroda (bei Dehio Kötschenbroda geschrieben), Niederlössnitz, Oberlößnitz, Wahnsdorf und Zitzschewig.

Die noch zu Zeiten der privaten Denkmalpflege (siehe Entwicklung des Denkmalschutzes in Sachsen) aufgeführten Zeugnisse vergangener Kulturgeschichte wurden in der Regel später auch offiziell unter Denkmalschutz gestellt und gehören heute als Kulturdenkmäler zu den bedeutenden Sehenswürdigkeiten der Lößnitz. 1912, drei Jahre nach Verabschiedung des Gesetzes gegen Verunstaltung von Stadt und Land, des ersten Denkmalschutzgesetzes in Sachsen, erging ein Ortsgesetz in Niederlößnitz, um Wackerbarths Ruhe vor Parzellierungsbegehren zu schützen. 1915 folgte in der Oberlößnitz das Ortsgesetz gegen Verunstaltung des Grundstückes Hoflößnitz, um die weitere Aufteilung des ehemals königlichen Weinguts Hoflößnitz gegen Zersiedlung zu schützen. Damit standen beide Objekte unter amtlichem Denkmalschutz.

Gurlitts umfangreichere Inventarisation mit 32 Denkmalen in fünf Lößnitzorten diente Georg Dehio als Grundlage für seine ein Jahr später erschienene Schnellinventarisation Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Band I Mitteldeutschland. Dehio reduzierte die Anzahl in seiner Inventarliste zur Lößnitz auf neun Denkmale, verkürzte die Texte sehr stark und verwies mit einem Zeichen (Kreis) auf vorhandene Abbildungen bei Gurlitt. Im Vergleich zu Gurlitts Inventarisation ließ Dehio die Objekte in Wahnsdorf und Zitzschewig aus.

Den hier aufgeführten 32 Zeugnissen vergangener Kulturgeschichte stehen etwa 100 Objekte zu DDR-Zeiten, genauer im Jahr 1973, gegenüber beziehungsweise knapp 200 Objekte im Jahr 1979, nach der Verkündung des Gesetzes zur Erhaltung der Denkmale in der DDR von 1975. Gemäß der Denkmalliste von 2012 sind es etwa 1530 Kulturdenkmale unterschiedlicher Arten unter etwa 1270 Adressen (siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul), was in Radebeul zu einer Denkmaldichte von über 45 Denkmalen pro 1000 Einwohner führt.

Legende

Die in der Tabelle verwendeten Spalten listen die im Folgenden erläuterten Informationen auf:

- Name, Bezeichnung: Bezeichnung des einzelnen Objekts.

- Adresse, Lage: Heutige Straßenadresse, Lagekoordinaten.

- Stadtteil: Heutiger Radebeuler Stadtteil.

- KOE: Kötzschenbroda

- NDL: Niederlößnitz

- OBL: Oberlößnitz

- WAH: Wahnsdorf

- ZIT: Zitzschewig

- Datum: Besondere Baujahre, so weit bekannt oder ableitbar, teilweise auch Datum der Ersterwähnung der Liegenschaft.

- Baumeister, Architekten: Baumeister, Architekten und weitere Kunstschaffende.

- Beschreibung: Beschreibungstext aus den Kunstdenkmälern.

- Dehio: Das Denkmal wird auch im Dehio von 1905 aufgeführt.

- Bild: Foto des Hauptobjekts.

Kunstdenkmäler

| Name, Bezeichnung | Adresse, Lage | Stadtteil | Datum | Baumeister, Architekten | Beschreibung | Bild |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Das Dorf. Brunneneinfassung | gefunden bei: Moritzburger Straße 31; verbracht ins: Museum des Königlich Sächsischen Altertumsvereins |

KOE / NDL | 1560 | Brunneneinfassung aus sechs Sandsteinteilen, mit einem Relief von bacchuszugartigen Kindergruppen. Im Zweiten Weltkrieg zerstört. Das in einem Weinberg beim Gasthaus Heiterer Blick gefundene Objekt wurde im Vereinsjahr 1856/57 als Exponat in das Museum des Königlich Sächsischen Altertumsvereins gebracht.[1] (S. 55 f.). (Fig. 58). |  | |

| Die Kirche | Altkötzschenbroda 40 (Lage) |

KOE | 1273 Ersterwähnung, 1477, 1515, 1637, 1646, 1746, 1884/85 |

Ezechiel Eckhardt, Karl Weißbach (Umbau), Gebrüder Ziller, Christian Rietschel | Dehio. Der Bau (S. 44 ff.). Kirchenausstattung: Altar, drei Alabasterreliefs, weitere Reste vom früheren Altar, Holztafel, Gemälde (Der segnende Heiland), zwei schmiedeeiserne Gitter, Rest der Kanzel, Schalldeckel, vier Glocken, Gemälde (Der Leichnam Christi) (S. 46–50). Kirchengeräthe: Abendmahlkelch, zwei Altarleuchter, Hostienschachtel, Abendmahlkanne, Abendmahlkanne, Abendmahlkanne, Vortragkreuz, Cruzifixus, Cruzifixus (S. 50 f.). Denkmäler: Denkmal des Pfarrers M. Augustin Brescher, Bildniss des Pfarrers M. Johann Georg Lucius, Reste eines Grabdenkmals (Chronos und die Trauernde), Denkmal des Caspar Christian Kober und zweier Frauen (S. 52 f.). (Fig. 45–57). |  Friedenskirche Radebeul-Kötzschenbroda im Gegenlicht |

| Friedhöfe; Friedhof an der Kirche | Altkötzschenbroda 40 (Lage) |

KOE | 1273 Ersterwähnung | „Auf dem Friedhofe an der Kirche das Grab des Prof. Dr. Richard Steche, des ersten Inventarisators der Kunstdenkmäler Sachsens, † 3. Jan. 1893. mit einem Bildnisrelief von Epler.“ (S. 53) |  | |

| Pfarrhaus | Altkötzschenbroda 40 (Lage) |

KOE | 2. H. 17. Jh., 1928/29 |

Gebrüder Kießling, Johannes Eisold (Innendecke) | Pfarrhaus: Pfarrhaus, Schrank. Erinnerungen an den Kötzschenbrodaer Waffenstillstand: Holztisch, Bildniss des Kurfürsten Johann Georg I. Holztafel. Bildniss Dr. Martin Luthers. (S. 54 f.) |  |

| Friedhöfe; Friedhof | Am Gottesacker (Lage) |

KOE | 1602 | „Der Friedhof im östlichen Theile des Ortes wurde im Jahre 1602 angelegt. Seitlich rechts vom Eingang eingemauert eine Spitzverdachung, 58 : 160 cm messend, die seitlichen Ecken sind verbrochen, in der Mitte ein vertieftes Dreieck, darin im Relief ein Todtenschädel mit gekreuzten Knochen und einem Kreuze. Unten an der glatten Umrahmung schwer erkenntlich bez.: H.G.….….6.6.B. Es dürfte dies wohl ein Theil des Cruzifixes sein, das auf dem Friedhofe stand.“ (S. 54) |  | |

| Weinbergshaus | Am Jacobstein 40 (Friedrichstrasse 24) (Lage) |

NDL | 1674 Fliegenwedel, 1680, 1750, 1862, 1984–95 |

„Malerisches Weinbergshaus, Erd- und Obergeschoss mit Giebelausbau, das letztere in verputztem Fachwerk hergestellt. Im Grundriss ein Rechteck. Durch das stark ansteigende Gelände veranlasst, dient das Erdgeschoss für Wirthschaftszwecke. Eine durchgehende Mittelmauer theilt das Ganze in der Länge; an der Ostseite eine angelegte Freitreppe mit kräftiger Dockenbrüstung (Fig. 140). Ein geräumiger Vorraum mit der Holztreppe für das Dachgeschoss. Aeusserlich ein reizvoller Dachaufbau, nach der Strasse zu ein Giebel, seitlich gestreckt und kehlförmig gezogen; oben eine Spitzverdachung mit zierlichem Holzgesims.“ (S. 134). |  | |

| Sorgenfrei | Augustusweg 48 (Schulstrasse 52) (Lage) |

OBL | frühes 18. Jh., 1783–89 | Johann August Giesel | Dehio. Grundstück. Das Herrenhaus. Das Innere. Zwei Glocken. (S. 149 ff.). Das Gartenhaus. (S. 151 ff.). Bildnisse. (S. 153 ff.). (Fig. 157–158). |  |

| Weitere Weinberggrundstücke; Ledenweg 7 | Augustusweg 62 (Ledenweg 7) (Lage) |

OBL | 1672 „Palast“[2], 1790, um 1850, 1913 | „Das stattliche, zweigeschossige Herrenhaus mit seiner rechteckigen Grundform von 13 Fenster Front dürfte in der Mitte des 19. Jahrhunderts seine jetzige Gestalt erhalten haben. Den äusseren Formen nach ein einheitlicher Bau dieser Zeit. Ob eine ältere Anlage verwendet worden ist, konnte ich nicht nachweisen. In dem umfangreichen Parke finden sich an einer Treppenstufe und an Böschungsmauern verschiedene Jahrzahlen auf Sandsteinquadern. Im oberen Theile 1791, 1792, 1793. Oestlich neben dem Herrenhause 1794, 1795. An einer Terrassenstufe bez. G.B. Aō. 1792. Auf der Terrasse einige Kugeln, Aufsätze von entfernten Thorpfeilern der alten Einfriedungsmauer. Eine derselben bez. 1797.“ (S. 156 f.). |  | |

| Das Hohe Haus | Barkengasse 6 (Lage) |

ZIT | 13. Jh. Weinberg, 15. Jh. Bischofsberg, 1584, 1885 |

Giese & Weidner (Umbau) | „Das Hohe Haus, ein stattlicher, am Bergabhange malerisch liegender Bau mit 2 Geschossen an der Bergseite und hohem Walmdach ist vor einigen Jahren völlig umgebaut worden, so dass der alte Zustand nicht mehr erkennbar ist.“ (S. 292). |  |

| Bennoschlösschen | Bennostraße 35 (Mittlere Bergstrasse 54) (Lage) |

OBL | um 1600, 1896 | Gebrüder Ziller (Aufstockung Pressraum) | Dehio. Zweigeschossiger Bau. Malerischer Dachaufbau. Raumauftheilung. (S. 135 f.). (Fig. 141–144). |  |

| Bischofspresse | Bischofsweg 1 (Lage) |

ZIT | nach 1676, 1773, 1998–2004 |

Grundstück Bischofspresse Nr. 66. Das Wohnhaus, ein rechteckiger Kamin. Das frühere Presshaus, der Rest eines Ofens. Denkmal in Form eines Rundtempels. (S. 291 f.). |  | |

| Bad-Hôtel | Burgstraße 2 (Obere Bergstrasse 62) (Lage) |

NDL | 1720, 1791, 1862/63, 1884/85 |

Adolf Neumann (Aufstockung) | „Vor der Hausthüre wie im Wirthschaftsgarten sind aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammende Kinderfiguren, in Sandstein, aufgestellt, und zwar Malerei mit Palette und Leinwand, Bildhauerei mit Büste, Herbst mit Wein, Winter mit Pelz und Kohlebecken. Diese vier ca. 1 m hoch. Fischer mit einem Fisch, Hirt, ein Lamm tragend, zwei Schnitter mit Aehren und ein Tuch über den Kopf haltend. Diese etwas kleiner. Ferner eine originelle Sonnenuhr in Sandstein. Im Hofe des stattlichen, aber völlig umgebauten Grundstücks die Inschrift MDCCXCI.“ (S. 133). |  |

| Weitere Weinberggrundstücke; Schulstrasse 51 | Eduard-Bilz-Straße 49, 49c, d (Schulstrasse 51) (Lage) |

OBL | 1627, 1660 Weingut, 18. Jh., 1862, 1898 |

Gebrüder Ziller (Umbau), Oskar Menzel (Umbau) | „In der Einfriedungsmauer eine Rundbogenthüre, einfach abgefast. Oben bez. 1660. Das Wohnhaus wurde zu Ende des 19. Jahrhunderts umgebaut, die Raumeintheilung verändert, ein Stock aufgesetzt und der Dachaufbau in anderer Gestalt durchgeführt.“ (S. 157). |  |

| Gut Nr. 9 | Graue-Presse-Weg (Lage) |

WAH | Figuren sind verschwunden. „Im Gut Nr. 9. Auf den Thorpfeilern zwei Figuren, Sandstein, 63 cm hoch, links ein Bacchus, in der rechten erhobenen Hand ein Pokal, in der Linken und im Haar Weintrauben; der Körper ist durch ein Fell theilweise bedeckt. Hübsche charakteristisch durchgeführte Arbeit. Rechts ein alter sinnender Mann, mit Vollbart, das geneigte Haupt wird von dem rechten Arm gestützt, der andere liegt über demselben. Der Vorderkörper grösstentheils nackt, über den Rücken fällt ein schwerfällig durchgeführtes Tuch. Handwerklich derb durchgeführt. Wohl zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts.“ (S. 278) |  | ||

| Gut Nr. 1 | Graue-Presse-Weg | WAH | Figuren sind verschwunden. „Im Gut Nr. 1. (Oestlich der grauen Presse.) Auf einfachen Thorpfeilern zwei etwa 110 cm hohe weibliche Figuren, Sandstein, vielleicht Sommer und Winter. Ersterer, mit erhobenem etwas nach rechts gewendeten Haupte. Das hoch gegürtete Gewand lässt das linke Bein bis über das Knie frei, der linke Arm zieht es mit nach oben. In der rechten Hand ein Getreidebüschel. Solches ist auch in dem Haar mit verflochten. Die zweite Figur hält das Haupt geneigt, die Arme liegen vorn über der Brust zusammen, Kopf und Körper sind verhüllt durch ein Fell, von dem eine Tatze auf dem Rücken sichtbar ist. Hübsche, wenn auch derbe und wenig künstlerische Arbeiten. Wohl um 1700.“ (S. 278) | |||

| Weitere Weinberggrundstücke; Grundstrasse. Schlussstein | (Grundstrasse) | OBL | 1683 | Heute kein Denkmalschutz. „In der Grenzmauer nach der Strasse zu ein Schlussstein vermauert, bez. H.M. / M.DC / LXXXIII.“ (S. 157). | ||

| Hoflössnitz | Knohllweg 37 (Grundstrasse 74) (Lage) |

OBL | vor 1401 Dohnaer Weingut, 1401 Wettiner, 1650 Lusthaus, 1747/1750 Spitzhaustreppe, 1840 Kavaliershaus |

Ezechiel Eckhardt, Christian Schiebling, Centurio Wiebel, Albert Eckhout, Matthäus Daniel Pöppelmann, Carl Mildreich Barth, Karl Moritz Haenel | Dehio. a) Lage. Wohnhaus. Wirtschaftsgebäude. Treppe, nischenartiger Bau. (S. 136–139). b) Das Wohnhaus. Der mittlere Saal. Nebenräume. (S. 139–149). (Fig. 145–152). |  |

| Kynast | Kynastweg 26 (Lage) |

ZIT | um 1750, um 1860 (Turmhaus) | „Kynast Weinberg, Kataster-Nr. 14. Schlichtes Haus aus dem 18. Jahrhundert. Auf dem Nebengebäude ein hübscher Dachreiter in den Formen etwa von 1760. Die beiden Glocken in diesem waren mir nicht zugänglich.“ (S. 291). |  | |

| Winzerhaus | Mittlere Bergstraße 4 (Friedrichstrasse 30) (Lage) |

NDL | 18. Jh., 1802 Wirtschaftsgebäude, um 1940 Scheune |

„Rechteckiger Bau, aus Erdgeschoss mit versenktem Obergeschoss bestehend. Das Dach ist allseitig abgewalmt und ladet stark über die Umfassungswände aus. Die Eingangsthüre auf dem geraden Sturz bez. 1802.“ (S. 135). |  Traiteurhaus Wirtschaftsgebäude Tür | |

| Weinberggrundstück Friedstein; Auf den Bergen | Mohrenstraße 10 (Auf den Bergen) (Lage) |

NDL | 1417 Wehlsberg, 1771 | Dehio. Das Lusthaus. Denktafel. Ofen. (S. 132 f.). (Fig. 135–137). |  | |

| Mohrenhaus | Moritzburger Straße 51 (Moritzburger Straße 45) (Lage) |

NDL | 1544, 17. Jh. Mohrenköpfe, 1819, 1868–71, 1910–12 | Gebrüder Ziller (Umbau) | „Ueber dem Kellereingang ein Kopf als Schlussstein (18. Jahrh.). Die Baulichkeiten gehören dem 19. Jahrhundert an.“ (S. 134). |  |

| Weinberggrundstück Friedstein; Pfarrtöchterheim Neufriedstein | Neufriedstein 2 (Moritzburger Strasse 23) (Lage) |

NDL | 1417 Wehlsberg, 1778–80, 1904 | „In der Achse des Lusthauses gelegenes Weinberghaus von stattlichen Abmessungen, vor der Südfront ein klassicistischer Säulenvorbau. Treppen führen von hier herab bis auf die Friedrichstrasse. Mehrfach umgebaut und erweitert.“ (S. 133). |  | |

| Von Minckwitz′scher Weinberg | Obere Bergstraße 30 (Lage) |

NDL | 1412 Altenberg, ab 1712 Herrenhaus, 1713, 1727, 1877, 1907–09 |

August Große (Umbau, Remise), F. A. Bernhard Große (Umbau Herrenhaus, Nebengebäude) | Dehio. Das Wohnhaus. Das Innere. Lusthaus. Winzerhaus. Pavillon. (S. 125 ff.). (Fig. 125–126). |  |

| Hoher Berg | Paradiesstraße 66/68 (Paradiesstrasse 18) (Lage) |

NDL | 1652 Hoher Berg, 1696, 1. H. 19. Jh., 1907–09 | Otto Rometsch, Adolph Suppes, Gunter Herrmann | „Stattliches Grundstück, östlich an den Lössnitzgrund angrenzend, eine Einfriedungsmauer umgiebt das Ganze. Das älteste Gebäude ist das Wohnhaus, am westlichen Abhange zum Lössnitzgrunde gelegen. Es zeigt die durch eine Mittelmauer bedingte Raumanordnung. In der Mitte ein Vorraum mit den Zugangsthüren von aussen und zum Garten, seitlich die eingebaute Treppe mit gefälliger, hölzerner Dockenbrüstung (Fig. 139), wohl aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Schmalseite südlich mit fünf Fenstern, davor eine dorische, um 1800 angebaute Vorhalle auf vier Säulen. Das nur im Architrav ausgebildete Gebälk umzieht den Bau auch weiter als Gurtgesims. Ueber einem schlichten Hauptgesims erhebt sich das allseitig abgewalmte Dach. An der nördlichen Schmalseite Anbauten für Wirthschaft und Stallung. Auf einem dieser ein hübscher Dachreiter mit figürlicher Wetterfahne. Im Innern erhielten sich ältere Formen nicht.“ (S. 134). |  |

| Der Pfeifer | Pfeifferweg 51 (Lage) |

WAH | 1825, 1927 |

Otto Rometsch (Entwurf Erweiterung), Alwin Höhne (Bau) | „Der Pfeifer (Restaurant). Auf dem östlichen Höhenzuge des Lössnitzgrundes gelegen. Ein einfacher, schlichter, rechteckiger Bau, aus Erd- und Obergeschoss bestehend. An der Langseite in der Mitte eine dreiachsige Vorlage, die oben als Spitzverdachung mit einer Halbkreisöffnung abschliesst, seitlich je zwei Achsen, an den Schmalseiten deren drei. Die Thür liegt in der Mitte der Vorlage und die darüber liegenden drei Fenster mit einfacher gerader Verdachung auf Consolen. Das Innere steht mit dem Aeusseren nicht im Zusammenhang. Die Formen des kräftigen Hauptgesimses und der Verdachungen weisen den Bau wohl in die Zeit um 1830.“ (S. 278) |  |

| Weinberggrundstück Friedstein; Altfriedstein | Prof.-Wilhelm-Ring 1 (Mittlere Bergstrasse 88) (Lage) |

NDL | 1544 Anwesen, um 1740, 1902, um 1790 (Brunnen) | Schilling & Graebner (Umbau) | „Schlichtes, 1740 erbautes Wohnhaus mit einem 1,80 m im Innern breiten Dachreiter. Ausserdem ist noch ein Glockenspiel angebracht, mit drei schüsselförmigen Glocken. 1902 theilweise umgebaut. In diesem eine Glocke, 27 cm hoch, 55 cm im unteren Durchmesser, von gedrückter Form, am Halse bez.: Anno 1745 goss mich Johann Weinhold. An der Bergseite eine Futtermauer mit drei Bogenstellungen in der mittelsten, ein kleines Brunnenwerk (Fig. 138) aus der Zeit um 1790. In dieser ein kleiner wasserspeiender Delphin und ein einfaches Becken, darüber ein fächerartiges Ornament.“ (S. 133). (Fig. 138). |  |

| Spitzhaus | Spitzhausstraße 36 (Lage) |

OBL | 1622, 1672, 1749, 1902, 1928 |

Wolf Caspar von Klengel, Matthäus Daniel Pöppelmann, Richard Beyer, Adolf Neumann (Verandaanbau) | Dehio. Weinberghaus. (S. 148 f.). (Fig. 153–156). |  |

| Weinbergsgrundstück Wackerbarths Ruhe | Wackerbarthstraße 1 (Friedrichstrasse 28) (Lage) |

NDL | 1727–1729, 1743 Jacobstein, 1853 Umbau, 1916/17 |

Johann Christoph Knöffel, Matthäus Daniel Pöppelmann, Georg Heinsius von Mayenburg (Umbau) | Dehio. Das Hauptgebäude. Kapelle. Glocken. (S. 127–130). (Fig. 127–132). |  |

| Weinbergsgrundstück Wackerbarths Ruhe; Jacobsthurm | Wackerbarthstraße 1 (Friedrichstrasse 28) (Lage) |

NDL | 1742, 1953 |

Werner Hempel (Kopie) | Dehio. Jakobsthurm. (S. 130 f.). (Fig. 133–134). |  Jacobstein |

| Meinhold’s Weinberg | Weinbergstraße 10 (Obere Bergstrasse 75) (Lage) |

OBL | um 1650, 1715, um 1750 Turmhaus, 1865 Landhaus |

Dehio. Bau. (S. 155 f.). (Fig. 159). |  | |

| Weitere Weinberggrundstücke; Obere Bergstrasse 77 | Weinbergstraße 20 (Obere Bergstrasse 77) (Lage) |

OBL | 1649, 1813, 1837, 1893 |

„Ein geräumiger Bau, das Erdgeschoss massiv, das Obergeschoss in Fachwerk. An der Bergseite über Holzsäulen eine jetzt zugebaute Galerie. Südwestlich an der Strasse ein rechteckiger Vorbau, mit abgewalmtem Dach, darüber eine gefällige Renaissance-Wetterfahne, bez. 16. E.B. 49. Das Innere lässt nicht mehr mit Sicherheit auf die alte Anlage schliessen.“ (S. 156). |  | |

| Weitere Weinberggrundstücke; Obere Bergstrasse 88 | Weinbergstraße 44 (Obere Bergstrasse 88) (Lage) |

OBL | 1770, nach 1790, 1917 | Martin Hammitzsch | „Malerische, regelmässige, zweigeschossige Anlage mit breitem Mittelbau, der an der vorderen und hinteren Seite im halben Achteck geschlossen ist. Das Obergeschoss in Fachwerk, die verschalten Flächen nur noch theilweise erhalten. An der vorderen Seite seitlich vom Mittelbau je drei Fenster. An den Schmalseiten, östlich und westlich, deren zwei. Ueber dem mit steilem Mansardendache kuppelartig bedeckten Mittelbau eine Wetterfahne, bez. G.S. 1770. Das Innere ist vielfach verändert worden. Zweifellos bildete der Mittelbau mit der jetzt theilweise vermauerten Thüre eine grosse Halle, in die die Treppe eingebaut war. Die übrigen Räume legten sich seitlich an und waren durch eine Mittelmauer getrennt. Zugang und Treppe sind in neuerer Zeit in den westlichen Theil verlegt. Der nordwestliche Anbau dürfte auch später angefügt sein.“ (S. 156). |  |

Literatur

- Cornelius Gurlitt: Kötzschenbroda. In: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 26. Heft: Die Kunstdenkmäler von Dresdens Umgebung, Theil 2: Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt. C. C. Meinhold, Dresden 1904, S. 44–56.

- Cornelius Gurlitt: Niederlössnitz. In: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 26. Heft: Die Kunstdenkmäler von Dresdens Umgebung, Theil 2: Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt. C. C. Meinhold, Dresden 1904, S. 125–135.

- Cornelius Gurlitt: Oberlössnitz. In: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 26. Heft: Die Kunstdenkmäler von Dresdens Umgebung, Theil 2: Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt. C. C. Meinhold, Dresden 1904, S. 135–157.

- Cornelius Gurlitt: Wahnsdorf. In: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 26. Heft: Die Kunstdenkmäler von Dresdens Umgebung, Theil 2: Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt. C. C. Meinhold, Dresden 1904, S. 278.

- Cornelius Gurlitt: Zitzschewig. In: Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 26. Heft: Die Kunstdenkmäler von Dresdens Umgebung, Theil 2: Amtshauptmannschaft Dresden-Neustadt. C. C. Meinhold, Dresden 1904, S. 291 f.

Einzelnachweise

- Mittheilungen des Königlich Sächsischen Vereins für Erforschung und Erhaltung vaterländischer Alterthümer. Zehntes Heft. C. C. Meinhold und Söhne, Dresden 1857, S. 71 (Mit einer knapp einseitigen Beschreibung des Objekts).

- Frank Andert (Red.): Stadtlexikon Radebeul. Historisches Handbuch für die Lößnitz. Herausgegeben vom Stadtarchiv Radebeul. 2., leicht geänderte Auflage. Stadtarchiv, Radebeul 2006, ISBN 3-938460-05-9, S. 202–203.