Kastellburg

Eine Kastellburg ist eine Burgform, die aus dem Mittelmeerraum ab der Zeit der Kreuzzüge, spätestens jedoch mit der Einführung der Feuerwaffen, also in der Spätzeit des Burgenbaus, in Europa Fuß fasste. Sie beschreibt die neuzeitliche Form des Kastells.

.svg.png.webp)

In einer Kastellburg sind die Gebäude an der Innenseite des meist viereckigen beziehungsweise gleichmäßigen Mauerzuges angeordnet. Die Außenmauern der Gebäude sind dementsprechend stark und nur durch die notwendigsten Maueröffnungen unterbrochen. Meist befinden sich auf den Mauern Wehrgänge, die mit der Nutzung von Feuerwaffen zunehmend auch überdacht sind.

Die Ecken dieses Gebäudegevierts können durch Türme verstärkt sein. Oft befindet sich ein zusätzlicher Mauerzug vor dem Gebäudekomplex, an dessen Ecken runde Bastionen ein Bestreichen der Seiten ermöglichten.

Abhängig von der Lage der Kastellburg befindet sich ein Wassergraben oder ein Halsgraben an der Torseite oder der am meisten gefährdeten Seite der Burg.

Die sich so ergebende quadratische Form der gotischen Burg kann als Vorläufer des Renaissanceschlosses gesehen werden. Sie stellt idealtypisch den Übergang vom Burgenbau zum – noch befestigten – Schlossbau, dem sogenannten Burgschloss der Frühen Neuzeit dar.

Kastellburgen, und Burgschlösser allgemein, wurden in der Frühen Neuzeit oft nachträglich mit Rundbastionen, winkligen Bastionen, Rondellen oder Geschütztürmen zu Festungsanlagen ausgebaut oder gleich als solche während der Spätgotik oder Renaissancezeit neu errichtet. Beispielsweise:

- Plassenburg mit Rondellen

- Wasserburg Friedewald mit Geschütztürmen

- Schloss Arensburg in Kuressaare mit winkligen Bastionen

- Wasserschloss Heldrungen mit Rondellen und zusätzlich später errichteten winkligen Bastionen, insgesamt zwei Wassergräben

- Marienburg, festungsartige Anlage durch mehrere Vorburgen mit Batteriestellungen des 15.–17. Jh.

Deutschland

_307.jpg.webp)

In Deutschland sind nur wenige erhaltene Kastellburgen bekannt.

Baden-Württemberg

- Die weitgehend abgegangene Stadtburg Burg Lahr (ab ca. 1220). Hier sind im Wesentlichen nur ein ehemaliger Eckturm und einige Mauerreste erhalten geblieben.

- Schloss Langenburg (15.–17. Jh.?), Burgschloss, Vierflügelanlage mit vier Ecktürmen (ehem. Geschütztürme).

Bayern

- Schloss Johannisburg (1605–1614), anstelle der Aschaffenburger Burg unter Benutzung ihres Bergfriedes im Stile einer Kastellburg errichtete befestigte Schlossanlage. Bastioniertes Schloss, Aschaffenburg.

- Willibaldsburg, Burg und späteres Schloss (ab 1609) mit Festungsbauten, Eichstätt.

- Plassenburg, Burgschloss (15.–16. Jh.) in Kulmbach.

- Burg Hohenberg (Hohenberg an der Eger) (heutige Bauwerke um 1480), sechseckige Burg mit Geschütztürmen an den Ecken.

- Schloss Wörth an der Donau (heutiger Bau 16.–17. Jh.). Bau mit Geschütztürmen an den Ecken.

- Schloss Glött, 1550 bis 1560 Neubauten, ehem. Wasserschloss

Brandenburg

- Burgruine Oderberg (auch Burg Bärenkasten genannt), ab 1353 u. 1618, erhebliche Teile der Umfassungsmauer erhalten, ehem. Inselburg im Kastellstil und spätere Festungsanlage

Hessen

- Spätgotischer Neubau (heutiger Zustand) der Wasserburg Friedewald, ehemals vier Ecktürme für Feuerwaffen, davon drei teilerhalten. Diese Anlage steht in Hessen exemplarisch für den Übergang vom Burgenbau zum Festungsbau im Stile der Spätgotik/Frührenaissance. Friedewald (Hessen).

- Burg Ober-Ense, geschleifte Burg, ehem. quadratischer Hof mit drei Ecktürmen, Ober-Ense (Korbach). Ruine.

Niedersachsen

- Die abgegangene fränkische Kansteinburg (13. Jh. ersterwähnt) bei Langelsheim, erfüllte als fast rechteckige Burganlage wohl auch die Kriterien einer Kastellburg.

- Auch die abgegangene Stadtburg auf dem Kalkberg von Lüneburg war wohl eine kastellartige Anlage, wie mehrere alte Ansichten (des 17. Jh.) der 1371 geschleiften Anlage nahelegen.

- Schloss Celle (ab 1378 u. 1471 bis 1478), ehem. spätgotische Wasserburg, Renaissance-Vierflügelanlage mit vier Ecktürmen.

- Abgegangene Wasserburg Delmenhorst (16. Jh. Schlossumbau), spätere Festungsanlage.

- Abgegangene Kastellburg Drakenburg(vor 1547), laut Abbildung der Schlacht bei Drakenburg

Nordrhein-Westfalen

- Die kurkölnischen Landesburgen Zülpich (Ende 14. Jh.), Kempen (Erneuerung 1396 bis 1400) sowie Lechenich (14. Jh.).

- Burg Kempen ist eine dreieckige Anlage.

- Wasserburg Brüggen (Neubau Mitte 14. Jh.), ehem. kastellartige Anlage mit drei Ecktürmen. Nur teilweise erhalten.

- Wewelsburg, triangulares Renaissanceschloss mit drei runden Ecktürmen im Stile einer Kastellburg.

- Schloss Neuhaus (ab 1590), Wasserschloss der Weserrenaissance im Stile einer Kastellburg.

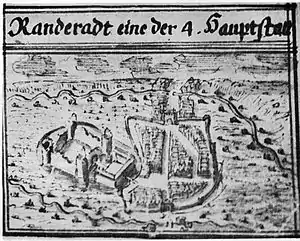

- ehemalige Burg Randerath, Randerath

Rheinland-Pfalz

Kurkölnische Zwingburg Stadtburg Andernach (Ende 12.-Anfang 16. Jh.), ehem. trapezförmige Wasserburg mit Ecktürmen, Ruine.

Ruine Burg Neuleiningen (ab ca. 1240).

Die abgegangene Martinsburg (1478 bis 1481), Burgschloss in Mainz.

Saarland

- Burg Neu-Montclair (Neubau 1434–1439). Trapezförmig mit ehem. vier Ecktürmen.

- Jagdschloss Philippsborn (1576) mit vier bastionsartigen Ecktürmen im Stile einer Kastellburg. Abgegangen.

- Renaissanceschloss Neunkirchen(1575–1585) mit vier runden Ecktürmen. Abgegangen.

Sachsen

- In Sachsen erfüllt die erhaltene Kernburg der Reichsburg Rochlitz (gegründet 2. Hälfte 10. Jh., Ersterwähnung im Jahre 1009) mit ihrer streng rechtwinkligen Gebäudeanordnung um einen langgezogenen Hof, den Tatbestand einer Kastellburg. Auch hier wird, wie im Falle des thüringischen Hohen Schwarm, eine ungewöhnlich frühe Gründung der ursprünglichen Burg angenommen.

- Schloss Freudenstein (1566–1577 Neubau), ein zitadellenartiges Burgschloss um rechteckigen Hof in Freiberg.

- Schloss Strehla, Vierflügelbau 15.–16. Jh., Spätgotik und Renaissance, mit zwei erhaltenen Bergfrieden.

- Schloss Rochsburg, Vierflügelbau 15. Jh., romanischer Kern, Spätgotik und Renaissance, mit erhaltenem Bergfried und Vorburg.

- Schloss Frohburg, Burgschloss des 15. Jh. in Spornlage, im Stile einer Kastellburg errichtete befestigte Schlossanlage, Vierflügelbau ohne Türme.

- Schloss Trebsen (ab 1494), ehem. Wasserburg, im Stile einer Kastellburg errichtete befestigte Schlossanlage, Vierflügelbau ohne Wehrtürme.

- Wasserburg Großenhain (1557 erneuert), späteres kastellartiges Schloss, restaurierte Ruine mit Bergfried.

- Nach Forschungen des Archäologen Herbert Küas war die hochmittelalterliche Leipziger Reichsburg, „Burg Leipzig“ oder „castrum Lipsk“ (nicht zu verwechseln mit der später errichteten spätmittelalterlichen Pleißenburg) eine streng rechteckige großflächige Anlage am Rande der Stadt Leipzig.[1]

- Jagdschloss Augustusburg, im Stile einer Kastellburg errichtetes Renaissance-Schloss mit turmartigen Eckhäusern, Museum.

Im 19. Jh. wurden auf dem Gipfel des sächsisch-vogtländischem Kapellenberges in einem noch heute sichtbaren Ringwall (um den Kapellenbergturm herum) Ausgrabungen gemacht. Dabei sollen Mauerreste eines rechteckigen Kastells und verschiedene Funde gemacht worden sein. Diese Funde gingen später verloren. Soweit es sich um eine mittelalterliche Anlage gehandelt hatte, ist es wohl eine Turmburg, ein Wartturm, oder eine Kastellburg gewesen. Wegen des heute an dieser Stelle stehenden neuen Kapellenbergturmes (Aussichtsturm) sind neue Grabungen nicht möglich.

Sachsen-Anhalt

- Moritzburg (Halle) (ab 1484), befestigtes Burgschloss und ganz offiziell die letzte im Saaletal errichtete „Burganlage“. Trapezförmiger Vierflügelbau der Spätgotik mit vier Ecktürmen und zusätzlich vorgelagerten Rondellen. Zum Teil Ruine.

- Schloss Wittenberg (1525), Burgschloss mit Ecktürmen die später zu Geschütztürmen umfunktioniert wurden. Zum Teil erhalten.

- Quadratische Rudelsburg (nach 1450 Wiederaufbau) mit vorgelagerten Eckrondellen.

Schleswig-Holstein

- Ehem. Wasserburg Gottorf (Umbau ab 1492), umgebaut zum Schloss.

Thüringen

- Im thüringischen Saalfeld, befindet sich die auch als Turmburg eingestufte, und nur als Ruinenrest erhaltene Burg Hoher Schwarm (um 1300). Diese Anlage wurde noch in den 1980er Jahren als fränkisches Kastell angesehen, was für den aktuellen Baubestand (Wohnturm) nach aktuellem Forschungsstand nicht mehr haltbar ist. Es wird hier von einer älteren Vorgängerburg an selber Stelle ausgegangen, die möglicherweise fränkischen Ursprungs war.

- Schloss Glücksburg (Römhild) (1465–1488), burgartiger Schlossneubau als Ersatz einer aufgegebenen Höhenburg. Vierflügelanlage.

- Die spätgotische Cyriaksburg (ab 1480) in Erfurt steht beispielhaft für das Ende des Burgenbaues und den Beginn des Festungsbaues in Deutschland. Es ist eine im Stile der Kastellburg fast rechteckig errichtete burgartige Stadtfestung und spätere Zitadelle.

- Wasserschloss Heldrungen (um 1500), ehem. Vierflügelanlage mit zwei Ecktürmen (Bergfrieden), Eckrondellen und Wassergraben. Teilerhalten. Späterer Festungsausbau.

England

In England entstand im 14. Jahrhundert mit dem quandrangular castle eine Form von Kastellburg, bei der die Wohngebäude eng in den Gesamtplan integriert waren. Bodiam Castle und Bolton Castle sind gute Beispiele. Auch der White Tower (ab 1078) im Tower of London erinnert in seiner äußeren Gestaltung an eine Kastellburg, ist aber eine Turmburg, da er keinen Innenhof hat.

Durham

| Article | Place | Gründungs-/Erstellungsdatum | geographische Koordinaten | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Lumley Castle | Durham | 1389 | 54° 51′ 17″ N, 1° 33′ 11″ W |  |

| Raby Castle | Durham | 1378 | 54° 35′ 27″ N, 1° 48′ 7″ W |  |

North Yorkshire

| Article | Place | Gründungs-/Erstellungsdatum | geographische Koordinaten | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Danby Castle | North Yorkshire | 1301–1302 | 54° 27′ 20″ N, 0° 53′ 43″ W |  |

| Sheriff Hutton Castle | North Yorkshire Ryedale |

1382 | 54° 5′ 17″ N, 1° 0′ 19″ W 54° 5′ 11″ N, 1° 0′ 23″ W |

|

Northumberland

| Article | Place | Gründungs-/Erstellungsdatum | geographische Koordinaten | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Chillingham Castle | Northumberland | 1344 | 55° 31′ 34″ N, 1° 54′ 18″ W |  |

| Ford Castle | Northumberland | 1338 | 55° 37′ 53″ N, 2° 5′ 25″ W |  |

Oxfordshire

| Kastellburg | District | Gründungs-/Erstellungsdatum | geographische Koordinaten | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Greys Court | South Oxfordshire | 1348 | 51° 32′ 42″ N, 0° 57′ 22″ W |  |

| Shirburn Castle | South Oxfordshire | 1338 | 51° 39′ 27″ N, 0° 59′ 38″ W |  |

Dorset

| Kastellburg | Unitary Authority | Gründungs-/Erstellungsdatum | geographische Koordinaten | Bild |

|---|---|---|---|---|

| Chideock Castle | Dorset | 1375s | 50° 44′ 3″ N, 2° 49′ 6″ W | |

| Woodsford Castle | Dorset | 1336 | 50° 42′ 45″ N, 2° 20′ 38″ W |  |

Misc

Frankreich

- Château Vincennes, kastellartige Anlage mit zentralem Donjon (ab 1361)

- Burg Hohlandsberg, rechteckige Unterburg (ab 1410 und nach 1563 erweitert), Elsass

Italien

Da moderne Befestigungstechniken über die Kreuzzüge aus dem arabischen Raum zuerst Italien erreichten, waren moderne Kastellburgen b.z.w. kastellartige Schlösser entsprechend oft und früh in Italien errichtet worden. Besonders die Fürstensitze in den italienischen Stadtstaaten waren solche Anlagen.

Österreich und Slowakei

_p1.208_DIE_BURG_IN_WIENER-NEUSTADT_VOR_1768.jpg.webp)

In Österreich erfüllt die Burg in Wiener Neustadt (Neubau ab 1378) die Kriterien einer Kastellburg mit -ehemals- vier Türmen an deren Ecken.[2] Drei der Türme mussten abgerissen werden. Sie diente seit dem Mittelalter als kaiserliche Residenz der Habsburger und seit der Frühen Neuzeit als Militärakademie.

_p0636_Die_kaiserliche_Burg.jpg.webp)

Die abgegangene alte Wiener Hofburg des 16. Jh. war eine Kastellburg.

Auch die slowakische Burg Bratislava (Pressburg), bezüglich der heutigen Kernburg ein Bau des 15. Jh., war wechselnd Sitz der Könige von Ungarn, Böhmen sowie der Habsburger.

Beide genannte Anlagen sind auch Beispiele für das spätmittelalterliche „wehrhafte Schloss“.

Wasserburg Pottendorf, Wasserschlossruine, Vierflügelanlage mit zwei stauferzeitlichen Bergfrieden und separater Burgkapelle, Österreich.

Ehem. Wasserburg Ebenfurth, zum Schloss umgebaute Vierflügelanlage mit zwei Bergfrieden, Österreich.

Wasserburg Ebreichsdorf, Vierflügelanlage mit ehemals zwei Ecktürmen und einem Bergfried, Österreich.

Kernburg der Burg Hochosterwitz, Österreich

Schloss Eggenberg, Wasserschloss im Stile einer Kastellburg.

Polen, Baltikum, Russland

.jpg.webp)

Etliche Burgen des Deutschen Ordens (13.–16. Jh.) sind/waren Kastellburgen mit quadratischem oder rechteckigem Grundriss, so z. B.:

- Arensburg (Kuressaare) in Stadt Kuressaare auf Ostseeinsel Saaremaa/Ösel, Estland

- Burg Oberpahlen, Ruine, Estland

- Burg Tallinn, Estland

- Kernburg der Wasserburg Trakai, Litauen

- Burg Allenstein, Polen

- Burg Bütow, Polen

- Burg Dibau (ab 1423), Ruine, Polen

- Burg Fellin, Ruine, Estland

- Burg Gollub, Polen

- Burg Heilsberg, Polen

- Kernburg/„Hochschloss“ der Marienburg, Hochmeister-Residenz des Deutschen Ordens, Polen

- ehem. Burg Küstrin in Küstrin, abgegangen, Polen

- Burg Lochstedt, abgegangene Burg, Russland

- Burg Marienwerder, teilerhalten, Polen

- Burg Mewe, Polen

- Burg Neidenburg, Polen

- Burg Ortelsburg, Ruine, Polen

- Burg Osterode, Polen

- Burg Rehden, Ruine, Polen

- Burg Rößel, Polen

- Burg Schönberg, Ruine

- Burg Georgenburg, Ruine, Russland

- ehem. Burg Insterburg, geringe Reste, Russland

In seinem Buch „Burgenkunde“ charakterisiert der Burgenforscher Otto Piper die Kastellburgen des Deutschen Ordens im Baltikum -abweichend von den üblichen Burgen des Mittelalters- als „Ritterkasernen“.[3] Bereits die Kernburgen dieser Anlagen waren durch strikte geplante Gliederung der Raumaufteilung und vielstöckige Bauweise für die effektive Unterbringung möglichst vieler Ritter ausgelegt. Es ist sicher kein Zufall, dass etliche dieser Anlagen fast baugleich erscheinen.

Viele dieser ihrerzeit modernen Kastell-Burgen hatten die -seit der Römerzeit- modernsten Toilettenanlagen in Europa, den sogenannten Dansker, einen Toilettenturm, der alleinstehend vor der Außenmauer der Burg -mittels einer gemauerten Bogenbrücke mit dieser verbunden war- und von einem Bach oder Wassergraben an seinem Fuße durch ein Gewölbe durchspült wurde. Gut erhalten sind solche Anlagen bei Burg Thorn, Burg Marienwerder (wiederhergestellt) und auf der Marienburg.

Auch bei etlichen Kastellburgen des Deutschen Ordens zeigt sich der Übergang vom Burgbau zum spätmittelalterlichen „wehrhaftem Schloss“.

Spanien

- Kloster-Schloss Escorial (1563 bis 1584), im Stile einer Kastellburg errichtet

Tschechien

- Schloss Sokolov, zum Schloss umgebaute Kastellburg mit heute noch vier Ecktürmen

- Burg Hartenštejn (Neuhartenstein in Böhmen), geringe Reste einer um 1471 errichteten quadratischen Kastellburg (ohne Vorgängerbau) mit turmartigen Bastionen, kurz nach 1532 aufgegeben

Bildergalerie

Vorderseite einer Kastellburg aus dem 11. Jahrhundert in Moniga del Garda, Italien

Vorderseite einer Kastellburg aus dem 11. Jahrhundert in Moniga del Garda, Italien Rückseite einer Kastellburg aus dem 11. Jahrhundert in Padenghe sul Garda, Italien

Rückseite einer Kastellburg aus dem 11. Jahrhundert in Padenghe sul Garda, Italien Östlicher Burghof der Kastellburg Burg Neuleiningen aus dem 11. Jahrhundert, Neuleiningen, Deutschland

Östlicher Burghof der Kastellburg Burg Neuleiningen aus dem 11. Jahrhundert, Neuleiningen, Deutschland Burgruine Hoher Schwarm, Thüringen, Deutschland

Burgruine Hoher Schwarm, Thüringen, Deutschland Stadt Lüneburg im Jahre 1682, rechts die kastellartige Ruine der landesherrlichen Burg auf dem Lüneburger Kalkberg, geschleift bereits 1371 im Lüneburger Erbfolgekrieg von den Bürgern der Stadt

Stadt Lüneburg im Jahre 1682, rechts die kastellartige Ruine der landesherrlichen Burg auf dem Lüneburger Kalkberg, geschleift bereits 1371 im Lüneburger Erbfolgekrieg von den Bürgern der Stadt Ruine der Burg Rehden, Deutschordensburg, Polen

Ruine der Burg Rehden, Deutschordensburg, Polen

Siehe auch

Literatur

- Jens Friedhoff: Kastellburg. In: Horst Wolfgang Böhme, Reinhard Friedrich, Barbara Schock-Werner (Hrsg.): Wörterbuch der Burgen, Schlösser und Festungen. Philipp Reclam, Stuttgart 2004, ISBN 3-15-010547-1, S. 166–167, doi:10.11588/arthistoricum.535.

- August Landgraf: Die Wasserburgen des 13. und 14. Jahrhunderts im Osten Niederösterreichs. In: Burgen und Schlösser. Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege. Jahrgang 14, Nr. 1, 1973, ISSN 0007-6201, S. 5–18, doi:10.11588/bus.1973.1.40386.

- Ulrich Schütte: Das Schloss als Wehranlage. Befestigte Schlossbauten der Frühen Neuzeit. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1994, ISBN 978-3-534-11692-8, S. 204 ff.

Weblinks

Einzelnachweise

- Abbildung der mittelalterlichen Burg Leipzig als Rekonstruktionsversuch von Herbert Küas in: „Das frühe Leipzig“, Sax-Verlag, Beucha 2003, ISBN 3-934544-49-5

- Ulrich Schütte: „Das Schloss als Wehranlage, Befestigte Schlossbauten der Frühen Neuzeit“, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1994, ISBN 3-534-11692-5

- „Burgenkunde“, Eintragungen zur „Marienburg(Ostpreußen)“, Otto Piper, Reprint des Weltbild-Verlages München 1992, ISBN 3-89350-554-7