Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal

Das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal an der Berliner Schloßfreiheit erinnerte an den deutschen Kaiser Wilhelm I. Errichtet in den Jahren 1895–1897 von Reinhold Begas und Gustav Halmhuber im Stil des Neobarock, gehörte es zu den Hauptwerken der Berliner Bildhauerschule. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1950 das weitgehend unversehrte Nationaldenkmal auf Befehl der SED-Führung zerstört. Erhalten blieben drei Figuren, die im Märkischen Museum und im Tierpark Berlin aufgestellt sind, sowie der Sockel, auf dem ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Form einer begehbaren Schale entstehen soll.

Wettbewerbe und Eingreifen des Kaisers

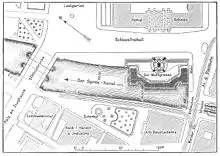

Nach dem Tod Wilhelms I. im Dreikaiserjahr 1888 wurde 1889 auf Beschluss des Reichstags ein offener Wettbewerb für die Errichtung eines zentralen Nationaldenkmals zu seinen Ehren auf einem zunächst nicht genauer festgelegten Platz in der Berliner Mitte ausgeschrieben. Als Preisgeld hatten die Reichstags-Abgeordneten 100.000 M bereitgestellt.[1] Die erste Konkurrenz, in der der Architekt Bruno Schmitz mit dem Entwurf eines Kaiserforums reüssierte,[2] brachte nicht den gewünschten Erfolg. So erfolgte 1891 eine zweite, beschränkte Ausschreibung an acht ausgewählte Künstler. Als Denkmalstandort wurde die Westseite der Schloßfreiheit am Ufer des Spreekanals gegenüber dem Eosanderportal des Stadtschlosses festgelegt, dem späteren Schloßplatz in Berlin.

Als bekannt wurde, dass – vermutlich aufgrund einer Intervention von Kaiser Wilhelm II. – neben diesen acht Künstlern zusätzlich noch Reinhold Begas[3] und der vor allem in München tätige Wilhelm von Rümann beteiligt werden sollten, zog sich die Hälfte der Künstler vom Wettbewerb zurück. Die so entstandenen Entwürfe, im Maßstab 1:5 als Modelle gefertigt, wurden im Lichthof des Zeughauses öffentlich ausgestellt[3]. Wie zu erwarten, errang der vom Kaiser hochgeschätzte Begas den ersten Preis und führte das Denkmal mit seinen Schülern und von ihm protegierten jungen Bildhauern aus. Den architektonischen Teil der Anlage entwarf der Stuttgarter Architekt Gustav Halmhuber, der sich mit seinem in Zusammenarbeit mit Begas entstandenen Konkurrenzentwurf gegen den Hofbaurat Ernst von Ihne durchsetzte. Die Form und Dimension der einrahmenden Kolonnaden am Spreekanal wurden von Halmhuber dem Eosanderportal und der Schlosskuppel angepasst.

Im Juni 1894 begannen die Bauarbeiten mit dem Abbruch der Häuserzeile der Schloßfreiheit und mit der Anpassung des Spreekanal-Verlaufs.[1] Am 18. August 1895, dem 25. Jahrestag der Schlacht bei Gravelotte, wurde der Grundstein gelegt[4] und im Rahmen der zehntägigen Hundertjahrfeier Kaiser Wilhelms I. (sog. Centenarfeier, siehe dazu Zentenarmedaille) wurde das Denkmal am 22. März 1897 in Anwesenheit vieler Ehrengäste enthüllt. Die Baukosten von vier Millionen Mark stellten eine beachtliche Summe dar, verglichen etwa mit dem einige Jahre später errichteten Alten Stadthaus in Berlin mit Baukosten von sieben Millionen Mark.

Beschreibung der Denkmalanlage

Das Zentrum des 21 Meter hohen Monuments bildete die 9 Meter hohe Reiterstatue des Kaisers, zur Linken begleitet von einem weiblichen Genius des Friedens.[5] Die Ausrichtung des Reiterdenkmals des ersten Deutschen Kaisers in der Achse des Eosanderportals (Portal III), des Hauptportals des Stadtschlosses, folgte in erhöhender Weise der Tradition der bisher um das Berliner Schloss errichteten Reiterdenkmäler. Das Denkmal des Großen Kurfürsten auf der Kurfürstenbrücke war auf das Portal I ausgerichtet, und das Denkmal Friedrich Wilhelms III. im Lustgarten bezog sich auf Portal IV.

Der Bronzesockel, an dessen Ecken vier Siegesgöttinnen auf Kugeln schwebten, trug vorne die Inschrift Wilhelm der Große, Deutscher Kaiser, König von Preußen 1861–1888 und auf der Rückseite Aus Dankbarkeit und treuer Liebe das Deutsche Volk. Auf den Granitstufen des Unterbaues lagerten nördlich eine Kolossalstatue des Krieges und südlich eine des Friedens, geschaffen von Eugen Boermel. Auf den vier vorspringenden Ecken bewachten vier Löwen Siegestrophäen. Aus nördlicher Richtung war der hintere Teil des Denkmals vom Spreekanal aus zugänglich. Dort befindet sich ein auch heute noch erhaltener Anlegesteg, der wahrscheinlich für Schleppkähne genutzt wurde. Außer einigen Lüftungsschächten existieren keine weiteren Zugänge vom Anlegesteg zum Gewölbe.

Die gesamte Denkmalanlage stand auf einem erhöhten Unterbau aus poliertem rotem Wirbogranit aus Schweden. Dieser „erhöhte Festplatz rings um den Reiter“ war über neun Stufen vom Bürgersteig zu erreichen und war „geeignet für nationale Feste aller Art“[6].[5]

Die Reiterstatue wurde auf den drei dem Schloss abgewandten Seiten von einer durch gekoppelte ionische Säulen gebildeten Sandsteinhalle eingefasst, die an den Enden durch zwei Eckpavillons abgeschlossen wurde. Um „das terrassenförmige Ansteigen des Platzes“[6] noch mehr zu betonen, wurde die Halle nochmals um vier Stufen erhöht. Die offene und leichte Bauweise der Halle, nur die Ecken waren massiver ausgebildet, ermöglichte von allen Seiten eine gute Sicht auf den Reiter und das Schloss. Den Boden der Halle bedeckte ein prächtiger Mosaikfußboden, „der in seiner farbigen Wirkung zur einfachen, aber edlen Sandsteinfarbe der Architektur und der Sculpturen in Gegensatz tritt“[6].[5]

Auf dem Sims der Vorderseite verkörperten vier Figurengruppen die Königreiche Preußen (von Peter Christian Breuer), Bayern (von August Gaul), Sachsen (von August Kraus) und Württemberg (von Peter Christian Breuer). Die vier Gruppen auf der Rückseite gegen die Spree stellten Handel und Schifffahrt (von Ludwig Cauer), Kunst (von Hermann Hidding), Wissenschaft (von Karl Begas) und Ackerbau und Gewerbefleiß (von Ludwig Cauer) dar. Der südliche Eckpavillon wurde bekrönt vom bronzenen Viergespann der Bavaria, ein Werk von Carl Hans Bernewitz. Das Gegenstück auf dem nördlichen Eckpavillon, das Viergespann der Borussia, schuf Johannes Götz.[5]

Bewertungen

Nach der Enthüllung wurde das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal unterschiedlich bewertet. Der Kunsthistoriker Alfred Gotthold Meyer lobte es:

„Zieht man die Summe, so ist dieses Kaiserdenkmal die höchste Leistung, zu welcher die Begassche Kunstweise bei dieser Aufgabe überhaupt gelangen konnte. […] Ein einzigartiges Werk ist entstanden, in seiner Gesamtheit das grandioseste Fürstendenkmal unserer Zeit, innerlich organisch in allen seinen Teilen, und in diesen selbst zeigt es ein Können, wie es wohl kein anderer deutscher Bildhauer der Gegenwart besitzt.“[7]

Für Victor Laverrenz, der 1900 Die Denkmäler Berlins und der Volkswitz herausgab, galt die imposante Denkmalsanlage als ein besonders abschreckendes Beispiel für die Unsitte mancher Bildhauer und Auftraggeber, einem an sich künstlerisch guten Standbild allerlei unnützes Beiwerk beizugeben: neben dem Kaiser und seinem Pferd sind dies „19 halbnackte Weiber, 22 dito Männer und 12 dito Kinder. Die eigentliche Zoologie aber ist, wie folgt, vertreten: 21 Pferde, 2 Ochsen, 8 Schafe, 4 Löwen, 16 Fledermäuse, 6 Mäuse, 1 Eichhorn, 10 Tauben, 2 Raben, 2 Adler, 16 Eulen, 1 Eisvogel, 32 Eidechsen, 18 Schlangen, 1 Karpfen, 1 Frosch, 16 Krebse, zusammen 157 Tiere.“ Geringschätzige Berliner nannten das Denkmal daher auch den Zoo von Wilhelm zwo, andere spotten über das Denkmal als Wilhelm in der Löwengrube. Letzteres spielte auf den kompositorischen Anklang der Zentralfigur im Halbkreis an das damals gerade europaweit reproduzierte Bild Daniel in der Löwengrube von Briton Rivière an.[8]

In der Entstehungsgeschichte der Skulpturen mit der direkten Einflussnahme von Kaiser Wilhelm II. und in seinen neobarocken Formen steht das Hauptwerk des Bildhauers Reinhold Begas für die Denkmalkultur des Wilhelminismus, zusammen mit der Siegesallee und dem ursprünglich vor dem Reichstagsgebäude aufgestellten Bismarck-Nationaldenkmal.

Geschichte bis zum Abriss 1950

Bei den Kämpfen der Novemberrevolution 1918 wurde das Denkmal in Teilen beschädigt. Bei der anschließenden Debatte entschied man sich jedoch mehrheitlich für einen Wiederaufbau und gegen einen Abriss. In der Zeit des Nationalsozialismus gab es Pläne, die Denkmalanlage für einen Reichsbankneubau abzureißen.[9] Den Zweiten Weltkrieg überstand das Monument ohne größere Schäden (vgl. dazu die Bilder bei Bodo Rollka / Klaus-Dieter Wille, s. u.). Im Winter 1949/50 jedoch ließ die SED das Denkmal bis auf den Sockel abtragen. Der Abriss war rein politisch motiviert, wie es auch kurze Zeit später beim Berliner Stadtschloss der Fall war. Der Sockel ist auch heute noch am südwestlichen Rand des Schloßplatzes zu finden und steht unter Denkmalschutz. Der Sockelboden war teilweise mit Mosaiken verziert, die unter einer Asphaltschicht vor Witterungseinflüssen geschützt wurden. In den unterirdischen Gewölben des Sockels stellen Künstler ihre Lichtkunstwerke aus, die in unregelmäßigen Abständen auf eigene Gefahr über die steile Leiter eines Revisionsschachts besichtigt werden können.

Vom eigentlichen Denkmal existieren noch zwei Löwengruppen (jeweils zwei Figuren), die befreit von den Trophäen in veränderter Formation und Funktion vor das Raubtierhaus im Tierpark Berlin versetzt wurden. Weiterhin existiert noch eine der Adlerfiguren von August Gaul, die im Besitz des Märkischen Museums ist und dort seit 2013 im Innenhof ausgestellt wird.[10] Die übrigen plastischen Teile des Denkmals wurden vernichtet.

Bereits 1897 modellierte der an den Denkmalarbeiten beteiligte Bildhauer Carl Hans Bernewitz eine Replik des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals. Ein galvanisch in Kupfer hergestelltes Exemplar befindet sich in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe[11], Bronzegüsse der Kunstgießerei Gladenbeck besitzen die Berlinische Galerie und die Stiftung Staatliche Schlösser und Gärten Berlin.

Bronzelöwen vor dem Alfred-Brehm-Haus im Tierpark Berlin

Bronzelöwen vor dem Alfred-Brehm-Haus im Tierpark Berlin%252C_Bronzeadler_von_August_Gaul_f%C3%BCr_das_Berliner_Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal_von_Reinhold_Begas_(fr%C3%BCher_vor_dem_Berliner_Stadtschloss).png.webp) Bronzeadler an der Fassade des Märkischen Museums

Bronzeadler an der Fassade des Märkischen Museums Sockel des Nationaldenkmals am Spreekanal

Sockel des Nationaldenkmals am Spreekanal Gewölbe im Inneren des Nationaldenkmals

Gewölbe im Inneren des Nationaldenkmals

Zukunft

Auf dem Sockel des Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmals wird nach Beschlüssen des Bundestags das vom Büro Milla & Partner geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal in Form einer begehbaren Schale entstehen, was bezüglich des Standorts, Entwurfs, Denkmal- und Naturschutzes umstritten ist.

Der Kunsthistoriker Peter Stephan schlug alternativ vor, die ursprünglichen Kolonnaden des Architekten Gustav Halmhuber als bauliches Bindeglied zwischen Schloss und Museumsinsel zu rekonstruieren,[12] was laut einer Umfrage von Infratest dimap auch 43 % der Deutschen und 58 % der Berliner befürworten.[13] Das Mosaik wurde in den Jahren 2014 bis 2017 freigelegt, abgebaut und eingelagert. Es soll jedoch nicht auf seinen alten Platz zurückkehren.

Siehe auch

Literatur

- Herbert Schwenk: Pathos und Kunst in Erz und Stein. In: Berlinische Monatsschrift (Luisenstädtischer Bildungsverein). Heft 3, 1997, ISSN 0944-5560, S. 21–28 (luise-berlin.de).

- Bodo Rollka, Klaus-Dieter Wille: Das Berliner Stadtschloß. Geschichte und Zerstörung, Mit einer Nachbemerkung von Wolf Jobst Siedler. 2. erw. Auflage. 1993, ISBN 3-7759-0302-X (darin auch Bilder zum Abriss des Denkmals).

- Alfred Gotthold Meyer: Reinhold Begas, aus der Reihe: Künstler-Monographien, herausgegeben von H. Knackfuß, Berlin und Leipzig, 1897.

- Reinhard Alings: Monument und Nation. Das Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal – zum Verhältnis von Nation und Staat im deutschen Kaiserreich 1871–1918. Berlin / New York 1996, hier v. a. S. 105–128 und 212–223 (=Beiträge zur Kommunikationsgeschichte, 4).

- Alfred Kerr: Wo liegt Berlin? – Briefe aus der Reichshauptstadt 1895–1900. Berlin 1997, S. 253–258.

- Eger: Die Gründungsarbeiten zum Bau des Nationaldenkmals für Kaiser Wilhelm I an der Schloßfreiheit in Berlin. In: Zentralblatt der Bauverwaltung, Jahrgang 16 (1896), S. 373–375 und 386–389. Digitalisat

- Peter Bloch, Waldemar Grzimek: Das klassische Berlin. Die Berliner Bildhauerschule im neunzehnten Jahrhundert. Propyläen Verlag, Berlin 1978, ISBN 978-3-549-06631-7, S. 168 ff.

- Gustav Klitscher: Die Hundertjahrfeier in Berlin. In: Die Gartenlaube. Heft 16, 1897, S. 268–271 (Volltext [Wikisource]).

- G. Halmhuber: Das Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal in: Berlin und seine Bauten. S. 36 ff.

Weblinks

Einzelnachweise

- Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal in Berlin, in: Zentralblatt der Bauverwaltung, 1890, S. 242 und 245.

- Die Denkmäler im Umfeld des Berliner Schlosses (PDF) Gesellschaft Berliner Schloss e. V., Portal historisches-stadtschloss.de; abgerufen am 31. Mai 2014.

- Der engere Wettbewerb um das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Berlin In: Zentralblatt der Bauverwaltung, 1892, S. 343f.

- Die Gründungsarbeiten zum Bau des Nationaldenkmals für Kaiser Wilhelm I. an der Schlossfreiheit. In: Zentralblatt der Bauverwaltung, 1896, S. 373 und S. 388/389.

- Detailbeschreibung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals und der umfassenden Architektur in: Zentralblatt der Bauverwaltung, 1897, S. 137 f.

- Architektenverein zu Berlin und Vereinigung Berliner Architekten [Herausgeber]: Berlin und seine Bauten, II. Band, Verlag Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 1896, Seite 36ff.

- Alfred Gotthold Meyer: Reinhold Begas. Velhangen & Klasing, Bielefeld / Leipzig 1901, S. 124.

- Gemälde Daniel in der Löwengrube von Briton Rivière (Fassung 1892; es gab bereits 1872 einen Vorläufer)

- Gerhart Dörge: Ein Vorschlag für den Werderschen Markt. Deutsche Bauzeitung, Jahrgang 1935, Heft 42.

- Stiftung Stadtmuseum Berlin: Die Restaurierung des Adlers von August Gaul (Memento vom 20. März 2013 im Internet Archive) (PDF; 1,2 MB), abgerufen am 11. Januar 2013

- Peter Bloch, Waldemar Grzimek: Das klassische Berlin. Die Berliner Bildhauerschule im neunzehnten Jahrhundert. Propyläen Verlag, Berlin 1978, ISBN 978-3-549-06631-7, S. 168 ff.

- Peter Stephan: Virchow-Kolonnaden statt Wilhelm-Denkmal. Eine neue Option für die Berliner Schlossfreiheit. In: Zeitschrift der Baukammer Berlin. Ausgabe 1/2018, S. 17–33; baukammerberlin.de (PDF; 8,6 MB).

- Rainer Haubrich: Aktuelle Umfrage: Nur 16 Prozent der Bürger wollen die Einheitswippe. Welt Online, 28. Mai 2017; abgerufen am 15. Dezember 2018.