Joachim Wagner (Orgelbauer)

Joachim Wagner (* 13. April 1690 in Karow, Herzogtum Magdeburg; † 23. Mai 1749 in Salzwedel, Mark Brandenburg) war ein bedeutender brandenburgischer Orgelbauer.

Herkunft

Joachim Wagner wurde als Sohn des Pfarrers Christoph Wagner (1653–1709) und seiner Ehefrau Anna Dorothea geb. Tiefenbach in Karow bei Genthin geboren. Seine Brüder, die Pfarrer Johann Christoph Wagner (1683–1750, seit 1710 Amtsnachfolger des Vaters in Karow), und Friedrich Wagner (1693–1760), hatten später Einfluss auf sein Wirken.

Wirken

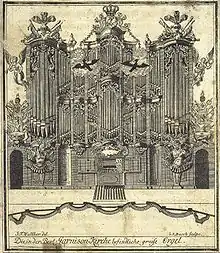

Möglicherweise erlernte Joachim Wagner das Orgelbauhandwerk bei dem Schnitger-Schüler Matthäus Hartmann († um 1745). Nachgewiesen ist, dass Christoph Treutmann d. Ä. (um 1673–1757) in Magdeburg Wagners Lehrmeister war.[1] Als Geselle ging Wagner auf Wanderschaft und war unter anderem für zwei Jahre auch bei Gottfried Silbermann in Freiberg tätig. 1719 kam er nach Berlin.[2] Sein Meisterstück vollendete er dort 1723 mit der Orgel in der Berliner Marienkirche (bereits 1721 eingeweiht), die drei Manuale und 40 Register besaß. In Berlin errichtete er auch 1724 bis 1726 sein größtes Werk mit 50 Registern auf drei Manualen in der neu erbauten Berliner Garnisonkirche (1892 umgebaut, 1908 verbrannt).

Er war der mit Abstand bedeutendste Orgelbauer der Barockzeit in der Mark Brandenburg, da sich besonders in der Regierungszeit des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. (1713–1740) dafür günstige Bedingungen boten. Teilweise wird er als „Märkischer Silbermann“ bezeichnet.

Joachim Wagner ist in Salzwedel offensichtlich während der Arbeit an seiner letzten Orgel für die dortige Marienkirche gestorben, da diese von Gottlieb Scholtze fertiggestellt wurde.

Schüler

Zu seinen Schülern, die seine Traditionen fortführten, gehörten[3]

- Matthias Kallensee, seit 1720, später Werkmeister, 1741 gestorben

- Johann Peter Migendt, seit 1731/32, seit 1741 Werkmeister, übernahm 1749 die Werkstatt

- Heinrich Andreas Contius, 1732 bis etwa 1738, danach bedeutendster Orgelbauer im Baltikum

- Georg Neumann, 1732–1742

- Gottlieb Scholtze, 1740/44 Schnitzarbeiten für Wagner, danach Orgelbauschüler

- Johann Gottlob Mehner, spätestens seit 1746, danach Orgelbauer in Stettin

- Ernst Julius Marx, möglicherweise erst bei Migendt nach 1749?, danach Orgelbauer in Berlin

Orgeln

Wirkungsbereich

Joachim Wagner erbaute im Laufe seines Lebens über 50 individuell gestaltete Orgeln, sowohl für Großkirchen wie auch für kleinere Dorfkirchen, von denen 15 in größeren Teilen erhalten sind, sowie acht Gehäuse oder kleinere Reste. Von seiner Werkstatt in Berlin aus erstreckte sich sein Wirkungsbereich vor allem auf die norddeutschen preußisch- hohenzollernschen Länder, neben den Residenzstädten Berlin (8 Orgeln) und Potsdam (4) sowie Brandenburg an der Havel (3) auf die gesamte Mark Brandenburg einschließlich Altmark (Werben (Elbe), Salzwedel), Uckermark (Angermünde, Gramzow, Schwedt/Oder) und Neumark (Königsberg), auf Pommern (Stargard, Wartin) und das Herzogtum Magdeburg (Magdeburg). Aber auch in Kursachsen (Jüterbog) und Norwegen (Nidarosdom in Trondheim) baute er Orgeln. Erhalten sind heute 15 Orgeln mit größteren originalen Bestandteilen, die wertvollste im Brandenburger Dom, sowie 8 Gehäuse bzw. kleinere Reste.

Charakteristik

Joachim Wagner baute Instrumente, die mitteldeutsche und norddeutsche Elemente des Orgelbaus miteinander verbanden und fortentwickelten. Das im Barock Norddeutschlands gepflegte Werkprinzip wurde jedoch zugunsten von Klangverschmelzung und einem einzigen Gesamtgehäuse aufgegeben. Zu den klanglichen Besonderheiten gehören die kräftige Intonation, das gut besetzte Pedal (ohne Pedalkoppel), terzhaltige Mixturen und die in einigen Instrumenten gebauten Manualtransmissionen.

Im Laufe seines Lebens erbaute er über fünfzig individuell gestaltete Orgeln, sowohl für Großkirchen wie auch für kleine Dorfkirchen, von denen keine der anderen vollkommen gleicht. Seine Orgelgehäuse waren variantenreich und trugen oft plastischen Schmuck und gelegentlich bewegliche Pauken- und Trompetenengel in schlesischer Tradition, inspiriert von Johann Michael Röder.[2] Alle diese Instrumente sind überaus wertvolle Zeugnisse einer hochentwickelten Musikkultur, die von den Musikergrößen seiner Zeit auch genutzt wurden. So hat Johann Sebastian Bach am 8. Mai 1747 an der relativ kleinen Wagnerorgel der Potsdamer Heilig-Geist-Kirche konzertiert. Die Orgelwerke seines Sohnes Carl Philipp Emanuel Bach entstanden im Umfeld der 1755 von Ernst Marx und Peter Migendt erbauten Hausorgel der Prinzessin Anna Amalia, die sich heute in Berlin-Karlshorst befindet.

Heutiger Bestand

Brände, mangelnde Pflege sowie Umbauten resultierend aus dem musikalischen Zeitgeist des 19. Jahrhunderts und die Folgen des Zweiten Weltkriegs haben nur noch 15 mehr oder weniger original erhaltene Instrumente und acht weitere Instrumentenreste, vor allem Gehäuse (teilweise noch mit Originalbestand), übrig gelassen. Die Potsdamer Firma Schuke hat sich im Laufe ihrer Existenz sehr um die Restaurierung von Wagner-Orgeln verdient gemacht.

Am 26. August 2006 wurde in Rühstädt die Joachim-Wagner-Gesellschaft gegründet, die sich um die Erforschung und Pflege seines einzigartigen Erbes bemühen will.

Werkliste

Von Joachim Wagner sind heute 51 Orgelneubauten, ein Dispositionsentwurf, vier Umsetzungen und einige Reparaturen bekannt.[4] Erhalten sind 15 Orgeln in größeren Teilen und acht Prospekte, teilweise mit kleinen Resten. Die bedeutendste erhaltene Wagner-Orgel befindet sich im Brandenburger Dom.[5]

Die Größe der Instrumente wird in der fünften Spalte durch die Anzahl der Manuale und die Anzahl der klingenden Register in der sechsten Spalte angezeigt. Ein großes „P“ steht für ein selbstständiges Pedal, ein kleines „p“ für ein angehängtes Pedal. Eine Kursivierung zeigt an, dass die betreffende Orgel nicht mehr erhalten ist oder lediglich noch der Prospekt von Wagner stammt.

| Jahr | Ort | Gebäude | Bild | Manuale | Register | Bemerkungen |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1720–1723 | Berlin | St. Marien |  |

III/P | 40 | Prospekt und Register erhalten, in Neubau von Alfred Kern & fils (2002) integriert |

| 1722–1723 | Potsdam | Alte Garnisonkirche | II/P | 25 | 1732 in der Jerusalemkirche, Berlin, aufgestellt; Abbau um 1878 bei Neubau der Kirche; nicht erhalten | |

| 1725 | Brandenburg an der Havel | Dom St. Peter und Paul |  |

II/P | 33 | Prospekt, Register und Pfeifen beinahe vollständig im Original erhalten, größte erhaltene und funktionstüchtige Wagnerorgel → Orgel |

| 1724–1726 | Berlin | Garnisonkirche |  |

III/P | 50 | nicht erhalten |

| 1724–1726 | Berlin | Reithaus | II/P | 18 | nicht erhalten | |

| 1726–1727 | Blumberg | Dorfkirche | I | 7 | nicht erhalten | |

| 1726–1727 | Brandenburg an der Havel | St. Katharinen | .jpg.webp) |

III/P | 40 | Prospekt erhalten → Orgel |

| 1727 | Berlin | St. Georgen | II/P | 16 | nicht erhalten | |

| 1727 | Berlin | Großes Friedrichs-Hospital, Waisenhauskirche | I/P | 9–10 | nicht erhalten | |

| 1728 | Bad Freienwalde (Oder) | St. Nikolai | .jpg.webp) |

II/P | 24 | Prospekt erhalten |

| 1729–1730 | Wriezen | St. Marien | III/P | 34 | nicht erhalten | |

| 1730 | Templin | Maria-Magdalenen-Kirche | II/P | 30 | nicht erhalten | |

| 1730 | Potsdam | Heilig-Geist-Kirche | II/P | 22 | nicht erhalten | |

| 1730–1731 | Stargard | Johanniskirche | II/P | 21 | nicht erhalten | |

| 1731 | Berlin | St. Gertraud, Hospitalkirche | I | 9 | nicht erhalten | |

| 1731–1732 | Berlin | Parochialkirche | II/P | 32 | nicht erhalten | |

| 1731–1732 | Potsdam | Garnisonkirche |  |

III/P | 42 | nicht erhalten |

| 1733 | Zehdenick | Stadtkirche Zehdenick | II/P | 18 | nicht erhalten | |

| 1732–1734 | Berlin-Spandau | St.-Nikolai-Kirche | II/P | 31 | nicht erhalten | |

| 1734 | Berlin | Französische Friedrichstadtkirche | I/P | 13 | nicht erhalten | |

| 1734–1735 | Altwriezen | Dorfkirche | I | 6 | nicht erhalten | |

| 1734–1736 | Königsberg in der Neumark | St. Marien | III | 45 | nicht erhalten | |

| 1735–1736 | Nahausen bei Königsberg in der Neumark | Dorfkirche | I | 7 | nicht erhalten | |

| 1735 | Schwedt/Oder | Schlosskapelle | I/P oder II/P | 15 oder 21 | Entwürfe vom 19. September 1735, Umsetzung unbekannt[6][7][8] | |

| 1736 | Gramzow | Ev. Stadtkirche St. Marien |  |

I/P | 9 | seit 1857 in der Dorfkirche Sternhagen, 2006–2009 restauriert und rekonstruiert durch Schuke[9] → Orgel |

| ? um 1736 | Zachow (Czachów), Neumark | Dorfkirche | I | 7 | seitenspielige Brüstungsorgel ohne Pedal, 1837 Umbau von Buchholz mit Pedal, 1945 alle Metallpfeifen verschwunden, 2003 Entdeckung der Wagner-Urheberschaft durch Karl Richter, heute leerer Prospekt mit Buchholz-Pedalholzpfeifen erhalten[10][11] | |

| 1736–1737 | Brandenburg an der Havel | St. Gotthardt | II/P | 31 | nicht erhalten | |

| 1737 | Potsdam | Kirche des Militärwaisenhauses |  |

I | 8 | seit 1792 in der Kirche St. Marien in Pritzerbe[12] |

| 1737 | Jüterbog | Liebfrauenkirche |  |

I/P | 13 | zum großen Teil erhalten → Orgel |

| 1737–1738 | Bochow (Niedergörsdorf) | Dorfkirche | I/p | 7 oder 9 | nicht erhalten | |

| 1738 | Rühstädt | Dorfkirche | I/P | 10 | Gehäuse und einige Register erhalten, Rest rekonstruiert[13] | |

| 1737–1739 | Brüssow | St. Sophia | I/P | 11 | nicht erhalten | |

| 1739 | Schönwalde | Dorfkirche |  |

I/P | 12 | erhalten → Orgel |

| 1738–1740 | Magdeburg | Heilige-Geist-Kirche | III/P | 46 | nicht erhalten | |

| 1737–1741 | Jüterbog | St. Nikolai |  |

II/P | 32 | Der Prospekt ist erhalten, es wurde ebenso wie die Orgel von 1737 bis 1741 von J. Ch. Angermann erbaut. Bei dem Bau der Orgel wurden Teile der Vorgängerorgel aus dem Jahre 1602 verwendet → Orgel.[14] |

| 1739–1741 | Treuenbrietzen | St. Marien |  |

II/P | 30 | erhalten → Orgel |

| 1739–1741 | Trondheim, Norwegen | Nidarosdom |  |

II/P | 30 | 1994 restauriert → Orgel[15] |

| 1741 | Treuenbrietzen | St. Nikolai | I/P | 18? | nicht erhalten | |

| 1741 | Neuruppin | Sankt Marien | III/P | 42 | nicht erhalten | |

| 1742 | Wusterhausen/Dosse | St. Peter und Paul |  |

II/P | 29 | mehrfach umdisponiert; 1978 restauriert[16] |

| 1741–1742 | Bötzow | St. Nikolai | I/P | 10 | mehrfach umdisponiert | |

| 1742–1744 | Angermünde | Stadtpfarrkirche St. Marien |  |

II/P | 30 | Vom Pedal aus können vier Paukenengel betätigt werden. 1773 Prospektbemalung; 1845 und 1899–1901 Umdisponierungen; 1967–1976 Restaurierung in zwei Abschnitten sowie 2003 durch Schuke → Orgel |

| 1743–1744 | Wartin | Ev. Kirche | I/P | 9 | durch Christian Friedrich Voit erweitert; zum großen Teil erhalten | |

| 1744–1745 | Gransee | St. Marien | .jpg.webp) |

II/P | 21 | Prospekt und einige Pfeifen erhalten[17] |

| 1744–1745 | Passow | Dorfkirche | I/P | 9 | mehrfach umdisponiert; Gehäuse und teilweise Pfeifenwerk erhalten | |

| 1744–1745 | ? | ? | II | 12 | einzige erhaltene Transmissionsorgel Wagners, ursprünglicher Standort nicht bekannt; seit 1802/03 in Warschau, Kirche St. Benon, ab 1824 in Pruszyn, 1969 abgebaut und eingelagert, 2008–2010 restauriert und im Bischofshaus in Siedlce wieder aufgestellt[18] | |

| um 1745 | Felchow | Ev. Kirche |  |

I | 9 | mehrfach verändert → Orgel |

| 1745 | Flemsdorf | Dorfkirche | I | 8 | wenig erhalten | |

| 1745–1746 | Ragow (Mittenwalde) | Heilige-Geist-Kirche | I/P | 8 | nicht erhalten | |

| 1747 | Werben (Elbe) | St. Johannis | .jpg.webp) |

II/P | 27 | 1916 von Albert Kohl auf Pneumatik umgebaut, Prospekt und 11 Register erhalten. Die Restaurierung im Sinne Wagners ist geplant.[19] |

| 1748 | Berlin | St. Petri | III/P | 50 | 1751 durch Migendt ergänzt, 1908 durch Brand verloren | |

| 1748–1749 | Salzwedel | St. Marien | .jpg.webp) |

III/P | 39 | Fertigstellung durch Scholtze, Prospekt erhalten |

Literatur

- Heinz Herbert Steves: Der Orgelbauer Joachim Wagner (1690–1749). In: Archiv für Musikforschung 4, 1939, S. 321–358 und 5, 1940, S. 17–38. Auch Sonderdruck als Diss. phil. (Köln 1939): Leipzig 1939.

- Arthur Jaenicke: Der reine Klang. Eine Erzählung aus dem Leben des Orgelbauers Joachim Wagner. Evangelische Verlagsanstalt, Berlin 1957. (Mit biografischer Einleitung, Übersicht bekannter Wagner-Orgeln und Glossar zum Orgelbau)

- Claus-Peter Schulze: Wagner, Joachim. In: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 14, 1968, Sp. 77–78.

- Gernot Schmidt: Die Orgeln von Joachim Wagner und ihre Restaurierungen. In: The Organ Yearbook. 11, 1980, S. 31–47.

- Wolf Bergelt: Die Mark Brandenburg. Eine wiederentdeckte Orgellandschaft. Berlin 1989, S. 15–22 und 104–106.

- Eitelfriedrich Thom (Hrsg.): Der Orgelbauer Joachim Wagner (1690–1749). Michaelstein / Blankenburg 1990.

- Berthold Schwarz (Hrsg.): 500 Jahre Orgeln in Berliner evangelischen Kirchen. Berlin 1991, Bd. I, S. 62–69 und Bd. II, S. 486–488.

- Andreas Kitschke: Die Orgelbauten von Joachim Wagner (1690–1749) in der Residenzstadt Potsdam.In: Acta Organologica. 23, 1993, S. 197–240. [Mit Werkliste und Abbildungen.]

- Wolf Hobohm, Friedrich Wagner: Notizen über einen Hamburger Hauptpastor aus der Sicht der Telemann-Forschung. In: Musikkultur in Schlesien zur Zeit von Telemann und Dittersdorf. Sinzig 2001, S. 129–146.

- Dietrich Kollmannsperger: Wagner, Joachim. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 26. 2. edition. London, New York 2002, p. 974.

- Uwe Czubatynski: Bibliographie zur Geschichte der Orgel in Berlin-Brandenburg. 2., aktualisierte Auflage (elektronische Ressource). Rühstädt 2005.

- Uwe Czubatynski: Geschichte und Restaurierung der Wagner-Orgel in Rühstädt. In: Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Prignitz. 6, 2006, S. 84–91.

- Wolf Bergelt: Joachim Wagner (1690–1749) Orgelmacher. Schnell und Steiner, Regensburg 2012, ISBN 978-3-7954-2562-3.

- Uwe Czubatynski: Wagner, Joachim. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 26, Bautz, Nordhausen 2006, ISBN 3-88309-354-8, Sp. 1547–1551.

Einzelnachweise

- Andreas Kitschke: Der Lehrmeister von Joachim Wagner. In: Ars Organi. Band 59, 2011, S. 200.

- Andreas Kitschke: Der Orgelbauer Joachim Wagner. In: Evangelische Kirchengemeinde Schönwalde: Die historische Wagner-Orgel (1739) in der Dorfkirche Schönwalde. Schönwalde-Glien 2015, S. 10 f.

- Christhard Kirchner, Uwe Pape: Joachim Wagner. In: Uwe Pape, Wolfram Hackel, Christhard Kirchner (Hrsg.): Lexikon norddeutschet Orgelbauer. Band 4. Berlin, Brandenburg und Umgebung. Pape Verlag, Berlin 2017. S. 599

- Christhard Kirchner, Uwe Pape: Wagner, Joachim. In: Uwe Pape, Wolfram Hackel, Christhard Kirchner (Hrsg.): Lexikon norddeutscher Orgelbauer. Band 4. Berlin, Brandenburg und Umgebung. Pape Verlag, Berlin 2017. S. 599f. mit umfangreicher Liste

- Joachim Wagner - Werkverzeichnis des Instituts für Orgelforschung Brandenburg. Abgerufen am 17. April 2018.

- Entwurf Manuskript Institut für Orgelforschung Brandenburg

- Entwurf Institut für Orgelforschung Brandenburg (pdf)

- Foto der historischen Orgel Institut für Orgelforschung Brandenburg

- Orgel in Sternhagen, abgerufen am 17. April 2018.

- Schinkel und ein Rätseltext von Karl Richter, mit Geschichte und Dispositionen (pdf)

- Foto Institut für Orgelforschung Brandenburg

- Umsetzungsjahr nach www.garnisonfriedhofberlin.de, abgerufen am 17. April 2018.

- Orgel in Rühstadt, abgerufen am 17. April 2018.

- Marie-Luise Buchinger, Marcus Cante: Denkmale in Brandenburg, Landkreis Teltow Fläming, Teil 1: Stadt Jüterbog mit Kloster Zinna und Gemeinde Niedergörsdorf. Wernersche Verlagsgesellschaft, ISBN 3-88462-154-8, S. 79.

- Zeitangaben nach Nidaros Cathedral: Wagnerorgelet, abgerufen am 17. April 2018.

- Orgel in Wusterhausen, abgerufen am 17. April 2018.

- Zeitangabe nach Orgel in Gransee, abgerufen am 17. April 2018.

- Restaurierung der Wagner-Transmissionsorgel abgeschlossen. Abgerufen am 17. April 2018.

- www.volksstimme.de: Professor will Werbens Orgel retten, vom 29. November 2017, abgerufen am 3. November 2019