Frankfurt-Nordend

Das Nordend () ist ein Stadtteil von Frankfurt am Main. Zu statistischen Zwecken ist er in Nordend-West und Nordend-Ost eingeteilt, wird aber in der Regel als Einheit betrachtet. Die Grenze zwischen West und Ost bildet die Friedberger Landstraße.

Zusammen mit dem Westend, dem Bahnhofsviertel und dem Ostend gehört das Nordend zu den gründerzeitlich bebauten und hoch verdichteten Frankfurter Innenstadtbezirken. Die Sanierung der Altbauten führte zu einem Gentrifikationsprozess und der Verdrängung von Arbeitern und Studenten.

Das Nordend bildet den Ortsbezirk Innenstadt III. Mit 54.110 Einwohnern auf einer Fläche, die ungefähr der des relativ kleinen Frankfurt-Höchst entspricht, weist das Nordend die höchste Einwohnerdichte des Frankfurter Stadtgebietes auf und hat absolut gesehen die zweithöchste Einwohnerzahl nach Sachsenhausen.

Abgrenzung

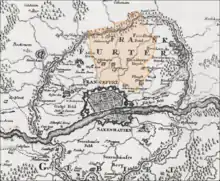

Das Quartier grenzt nördlich des Anlagenrings an die Frankfurter Innenstadt. Im Norden reicht es weit über die äußere Frankfurter Ringstraße, den Alleenring, hinaus, so dass heute keine klare Abgrenzung zu den anschließenden Stadtteilen zu erkennen ist. Grob lassen sich der Eschenheimer Turm im Südwesten, das Funkhaus des Hessischen Rundfunks und der neue jüdische Friedhof im Norden, die Friedberger Warte im Nordosten, sowie der Günthersburgpark im Osten als Grenzpunkte ausmachen.

Das deutlich kleinere Nordend-Ost grenzt am Sandweg an das Frankfurter Ostend. Die Begrenzung zum Stadtteil Bornheim verläuft entlang der Höhen-, Burg- und Comeniusstraße, durch Wasserpark und Friedhof Bornheim entlang der Dortelweiler Straße bis zur Friedberger Landstraße.

Das Nordend-West liegt zwischen der Friedberger Landstraße im Osten und der Eschersheimer Landstraße im Westen. Es grenzt östlich außer an das Nordend-Ost auch noch an Bornheim und westlich an das Westend. Die nördliche Begrenzung zum Stadtteil Dornbusch markiert die Bertramswiese und der Kühhornshofweg. Die Grenze zu Eckenheim verläuft quer durch den Hauptfriedhof.

Sehenswürdigkeiten

Parks und Grünanlagen

Die größte Grünanlage im westlichen Nordend ist der 75 Hektar große Hauptfriedhof zwischen den beiden wichtigen Verkehrswegen Eckenheimer Landstraße und Friedberger Landstraße, der im Südosten den Jüdischen Friedhof Rat-Beil-Straße umschließt. Der nördliche Teil des Hauptfriedhofs sowie der nordwestlich angrenzende neue jüdische Friedhof gehören bereits zum Stadtteil Eckenheim. Am westlichen Ende des Stadtteils liegt der Holzhausenpark mit dem Holzhausenschlösschen.

Im östlichen Nordend sind der Günthersburgpark und der Bethmannpark zu erwähnen. Letzterer grenzt unmittelbar nördlich an die Friedberger Anlage, die Teil der Frankfurter Wallanlagen ist. Seit 1989 befindet sich im Park als eigenständiger ummauerter Bereich der chinesische Garten des Himmlischen Friedens, einer der wenigen Chinesischen Gärten in Deutschland. Alle drei Parks waren früher Privatparks wohlhabender Frankfurter Bankiers- und Patrizierfamilien.

Gebäude

Das wohl bekannteste Gebäude des Nordends dürfte das „Funkhaus am Dornbusch“ sein. Auf diesem Gelände sollte kurz nach dem Zweiten Weltkrieg der Deutsche Bundestag angesiedelt werden, weshalb in unmittelbarer Nachbarschaft zum bereits bestehenden Gebäudekomplex einer ehemaligen Lehrerbildungsanstalt mit dem Bau des künftigen Plenarsaals begonnen wurde. Als Frankfurt in der Hauptstadtfrage Bonn knapp unterlag, wurde das runde Gebäude innen als Sendezentrum für den hr-Hörfunk ausgebaut. Einzig die Außenansicht und die für den Bundestag als Foyer gedachte Vorhalle („Goldhalle“) blieben von der Umplanung unberührt; der „Rundbau“ war vom Architekten der Frankfurter Paulskirche, dem Sitz der ersten deutschen Nationalversammlung, nachempfunden worden. Bis 1999 waren im „Rundbau“ die hr-Hörfunkstudios mit Ausnahme der Nachrichtenstudios, Schneideräume für Vorproduktionen, Hörspielstudios und Büroräume der Hörfunktechnik untergebracht.

Angrenzend an den „Rundbau“ wurde später der hr-Sendesaal, ein großer Saal für Konzerte und andere öffentliche Veranstaltungen, errichtet, als dessen Entrée die „Goldhalle“ heute dient. Der Gesamtkomplex des hr-Geländes, auf dem in den folgenden Jahren unter anderem in einem Hochhaus die Hörfunk- und Fernseh-Schaltzentralen der ARD untergebracht wurden, erhielt anschließend den Namen des angrenzenden Stadtteils.

Nicht weit davon entfernt liegt der Sitz der Deutschen Nationalbibliothek an der Kreuzung Nibelungenallee/Eckenheimer Landstraße. Das Gebäude ist gut an den davor aufgestellten, künstlerisch Backsteinplastiken zu erkennen.

Am Nibelungenplatz steht das höchste Hochhaus des Stadtteils. Es wurde 1966 von Shell errichtet und hat eine Höhe von 110 m. Das damals höchste Gebäude der Stadt verfügte unter anderem über einen Atomschutzbunker im Keller. Nachdem es 1993 umfassend umgebaut und mit einem Panoramaaufzug versehen wurde, ist es heute unter dem Namen City Gate bekannt.

Seit wenigen Jahren ist im Nordend ebenfalls das Polizeipräsidium Frankfurt am Main beheimatet. An der Kreuzung Miquel-/Adickesallee/Eschersheimer Landstraße ist der Komplex verkehrsgünstig gelegen.

Neben den markanten Einzelgebäuden ist das Nordend durch mehrstöckige Wohngebäude aus dem späten 19. Jahrhundert geprägt. Im innenstadtnahen südlichen Teil der beiden Stadtteile herrscht eine fast durchgängige Bebauung im Stil der Gründerzeit, der Neurenaissance sowie des Spätklassizismus vor. Weiter nördlich besitzen die Häuser tendenziell weniger Stockwerke und weisen eine villenartige Ausstattung auf.

Kirchen

1888 entstanden mit der Lutherkirche und der methodistischen Zionskirche die ersten Kirchenbauten im Nordend. 1900 folgte die vom kirchlichen Hilfsverein errichtete Immanuelkirche, 1906 als erste katholische Kirche im Nordend St. Bernhard und 1937/38 St. Albert. Die Kirchen wurden im Zweiten Weltkrieg durch die Luftangriffe auf Frankfurt am Main zerstört und in den 1950er Jahren wiederaufgebaut. Dazu entstanden mehrere Kirchenneubauten: Die Kirche St. Michael wurde 1953 errichtet, 1960 die Wartburgkirche und schließlich 1969 die Gethsemanekirche. In der Kirche St. Michael wurde 2007 vom Bistum Limburg das Zentrum für Trauerseelsorge des Bistums Limburgs eingerichtet.[1]

Infrastruktur und Verkehr

Das Nordend zählt zu den am besten angeschlossenen Stadtteilen Frankfurts. In Ost-West-Richtung werden sowohl das Nordend-West als auch das Nordend-Ost vom Alleenring erschlossen. In Nord-Süd-Richtung verlaufen gleich drei wichtige Ausfallstraßen: Die westlichste ist die Eschersheimer Landstraße in Richtung Oberursel (Taunus) und Bad Homburg vor der Höhe. Dann folgen die Eckenheimer Landstraße am Hauptfriedhof und die Friedberger Landstraße, die Teil der Bundesstraße 3 ist.

Das Nordend hat aber auch die größte U-Bahn-Dichte in Frankfurt. Gleich drei Linienäste (U1/U2/U3/U8, U4, U5) durchlaufen die Stadtteile und halten dort an insgesamt zehn Stationen (Nordend-West: 8, Nordend-Ost: 2). Hinzu kommt eine von den Linien 12 und 18 befahrene Trasse der Straßenbahn. Sie liegt auf der Friedberger Landstraße; die U-Bahn-Linien verlaufen unterhalb bzw. auf der Eschersheimer Landstraße, der Eckenheimer Landstraße und der Berger Straße. Allerdings verfügt der Stadtteil über keinen Anschluss an das Netz der S- oder Regionalbahn.

Zurzeit wird der Bau einer Trasse der Bundesautobahn 66 diskutiert, die ab der Rat-Beil-Straße auch durch das Nordend-Ost verlaufen würde, um so eine Verbindung mit der A 661 herzustellen. Der Bau eines anschließenden Tunnels unterhalb des Alleenrings, wie schon seit 40 Jahren im Gespräch, ist zumindest vorläufig nicht vorstellbar.

Am 12. August 2008 wurde in Frankfurt am Main die erste „Begegnungszone“ in Deutschland eingeweiht, allerdings als verkehrsberuhigter Bereich. Nach Schweizer Vorbild wurden im Nordend drei Wohnstraßen mit neuartigen Bodenmarkierungen versehen und Schrittgeschwindigkeit angeordnet.

Geschichte

Vorgeschichte und Gutshöfe

Das Gebiet des Nordends war schon in der Antike besiedelt. Lange bevor die Stadt Frankfurt gegründet wurde, lag in der Nähe des Günthersburgparks an der heutigen Hartmann-Ibach-Straße eine römische Villa mit Gutshof, die zur Stadt Nida, dem heutigen Frankfurt-Heddernheim, gehörte. Im Mittelalter entstanden einige königliche Meierhöfe, aus denen an der Wende zur Neuzeit Gutshöfe der Frankfurter Patrizier wurden. Die Namen einiger dieser Höfe finden sich bis heute in Straßenbezeichnungen wieder:

- Kühhornshof, später Bertramshof

- Auf dem hr-Gelände überdauerte der aus massiven Bruchsteinen erbaute und lange Zeit von einem Wassergraben umgebene Wehrturm des Kühhornshofs. Er wurde wohl Anfang des 16. Jahrhunderts auf den Resten eines eingestürzten Vorgängerbaus errichtet und 1715 in seine heutige Form gebracht. 1600 erwarb Heinrich von Bertram den Hof. Seitdem kommt auch der Name Bertramshof vor. An diesen Hof erinnern die Straßen Kühhornshofweg, Bertramstraße und Bertramwiese die zugleich die nördlichste Ausdehnung von Nordend-West darstellen. Überregionale Bekanntheit hat die Bertramstraße und der Bertramshof durch den hr. Nach aufwändiger Restaurierung beherbergt der Turm heute einen Seminarraum und ein Kaminzimmer.

- Holzhausenhof oder Holzhausen-Oed, wegen der Abgelegenheit

- Neben dem noch erhaltenen Wasserschlösschen, das die Patrizierfamilie Holzhausen im 18. Jahrhundert errichten ließ, und der Holzhausenstraße, die den ehemaligen Hof nördlich tangiert, erinnert noch der Oeder Weg, der schon lange zum (Holzhausen-)Oed führt an diesen Gutshof. Die umgebenden Annastraße, Justinianstraße und Hammanstraße nehmen Bezug auf die Vornamen einzelner Familienmitglieder.

- Stalburger Hof oder Stalburger Oede, östlich des Holzhausen-Oeds

- Dorthin zweigte der Oeder Weg ab. Die Stalburgstraße verläuft heute nördlich davon.

- Glauburger Hof

- Dieser Hof lag zwischen Friedberger und Bornheimer Heide. 1690 gerät der Hof in die Hände von Johann Jakob Günther, dem Namensgeber des heutigen Günthersburgparks, der anstelle des Hofs angelegt wurde.

Seit Ende des 14. Jahrhunderts waren diese Gutshöfe durch die Frankfurter Landwehr geschützt.

Gründerzeit

Der Name Nordend entstand um 1850. Zu dieser Zeit stellte es die nördlichste Ausdehnung der städtischen Bebauung dar. Die Fläche zwischen der ehemaligen Kernstadt und dem „lustigen Dorf“ Bornheim wurde im Bauzonenplan von Frankfurt als Wohnviertel ausgewiesen und von der Gründerzeit bis nach der Wende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert dicht bebaut, sodass es zum Stadtteil mit der höchsten Bevölkerungsdichte wurde. Breite Alleen in wilhelminischem Stil entstanden, und auch heute noch ist roter Sandstein häufige Sockelverkleidung der meist vierstöckigen Häuserzeilen. Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts versuchte man zum ersten Mal das Stadtgebiet in statistische Bezirke einzuteilen. Das Nordend bestand somit aus den Bezirken 12, 13, 20, 21, 22, 23 und 24. Diese Nummerierung blieb bis heute nahezu unverändert. Unter Oberbürgermeister Franz Adickes expandierte das Nordend und die anderen gründerzeitlichen Stadtteile stark. Um der Bebauung eine Grenze zu setzen, wurde eine zweite Ringstraße angelegt, die die stark verdichteten Wohngebiete umschließen sollte.

Soziales Milieu

In einer Realsatire beschreibt Günter Franzen das soziale Milieu des Nordends.[2]

Literatur

- Jörg Harraschain, Holger Ehling: Nordend. Die schönsten Streifzüge durch Frankfurt. Societätsverlag, Frankfurt am Main 2011, ISBN 978-3-942921-07-7.

- Büro Schwarzburg: Nordend. Stadtteil-Zeitschrift, Frankfurt 2010–2013

Weblinks

Einzelnachweise

- Amtsblatt des Bistums Limburg, Nr. 2, 1. Februar 2007, Nr. 448, Urkunde über die Errichtung der Profilkirche „St. Michael – Zentrum für Trauerpastoral“, Frankfurt am Main

- Aufregung um die Hymne – Die Wacht am Main (FAZ, 3. November 2012)