Fenoxaprop-P-ethyl

Fenoxaprop-P-ethyl ist eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Aryloxyphenoxypropionate, welche von Hoechst (heute Bayer CropScience) eingeführt wurde. Dabei handelt es sich um das (R)-Enantiomer, welches häufiger verwendet wird als das racemische Fenoxaprop-ethyl.[5]

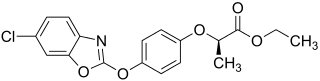

| Strukturformel | |||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||

| Allgemeines | |||||||||||||||||||

| Name | Fenoxaprop-P-ethyl | ||||||||||||||||||

| Andere Namen |

| ||||||||||||||||||

| Summenformel | C18H16ClNO5 | ||||||||||||||||||

| Kurzbeschreibung |

weißer Feststoff[1] | ||||||||||||||||||

| Externe Identifikatoren/Datenbanken | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Eigenschaften | |||||||||||||||||||

| Molare Masse | 361,78 g·mol−1 | ||||||||||||||||||

| Aggregatzustand |

fest | ||||||||||||||||||

| Dichte |

1,32 g·cm−3[1] | ||||||||||||||||||

| Schmelzpunkt | |||||||||||||||||||

| Siedepunkt |

Zersetzung ab 260 °C[1] | ||||||||||||||||||

| Dampfdruck | |||||||||||||||||||

| Löslichkeit |

| ||||||||||||||||||

| Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||

| Toxikologische Daten | |||||||||||||||||||

| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | |||||||||||||||||||

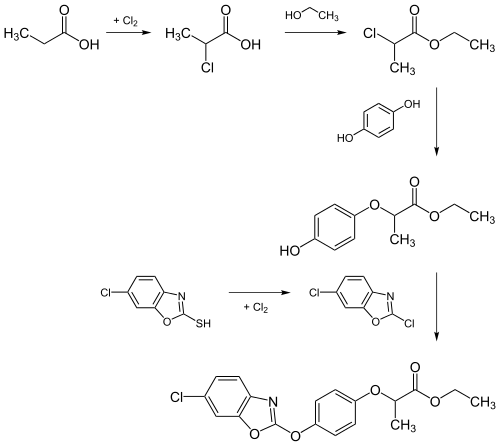

Gewinnung und Darstellung

Fenoxaprop-ethyl kann ausgehend von Propionsäure dargestellt werden. Diese reagiert mit Chlor, Ethanol, Hydrochinon und 2-Mercapto-6-chlorbenzoxazol zum Endprodukt.[6]

Verwendung

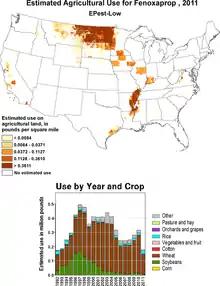

Fenoxaprop-P-ethyl wird als selektives, systemisches Herbizid gegen einjährige einkeimblättrige Unkräuter (Ungräser), wie Acker-Fuchsschwanzgras, Flug-Hafer, Hirse-Arten und Windhalm, vor allem im Getreideanbau eingesetzt.

Im Getreide- und Reisanbau wird Fenoxaprop zusammen mit dem Safener Mefenpyr-diethyl (teilweise auch Cloquintocet-mexyl) ausgebracht. In dikotylen Kulturen, wie Sojabohnen, Rüben, Kartoffeln oder Raps, kann es auch ohne Safener eingesetzt werden.[5]

Fenoxaprop-P-ethyl ist ein Ester, welcher in empfindlichen Pflanzen schnell zur Säure, dem eigentlichen Wirkstoff, hydrolysiert wird. Er wirkt durch Hemmung der Acetyl-CoA-Carboxylase (ACCase) in der Fettsäure-Biosynthese.

Zulassung

Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff sind in einer Reihe von EU-Staaten, unter anderem in Österreich sowie der Schweiz zugelassen (Ralon Super, Puma).[7]

Siehe auch

Einzelnachweise

- Eintrag zu Fenoxaprop-P-ethyl in der Pesticide Properties DataBase (PPDB) der University of Hertfordshire, abgerufen am 18. März 2014.

- Datenblatt Fenoxaprop-P-ethyl, PESTANAL bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 19. Mai 2017 (PDF).

- Eintrag zu (R)-2-[4-(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yloxy)phenoxy]propionic acid ethyl ester im Classification and Labelling Inventory der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), abgerufen am 1. August 2016. Hersteller bzw. Inverkehrbringer können die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung erweitern.

- Eintrag zu Fenoxaprop-P-ethyl in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 10. Januar 2017. (JavaScript erforderlich)

- Eintrag zu Fenoxaprop-ethyl. In: Römpp Online. Georg Thieme Verlag, abgerufen am 20. Juni 2014.

- Thomas A. Unger: Pesticide Synthesis Handbook. William Andrew, 1996, ISBN 0-8155-1853-6, S. 768 (Vorschau).

- Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit der Europäischen Kommission: Eintrag zu Fenoxaprop-P in der EU-Pestiziddatenbank; Eintrag in den nationalen Pflanzenschutzmittelverzeichnissen der Schweiz, Österreichs und Deutschlands, abgerufen am 6. Dezember 2019.